浅议飞行员训练时的天气设置

春秋航空公司 孟 斌 华东空管局气象中心 郝 然/文

2019年民航局发布的《关于全面深化运输航空公司飞行训练改革的指导意见》(民航发【2019】39号),是民航运输航空公司训练改革的重要指南。本文限于篇幅的关系,仅就训练时天气条件的设置,也就是进近着陆时侧风和能见度进行讨论。民航局在文件中指出,“训练中的各项要求与实际运行要求相一致,模拟训练的环境和情景要更加贴近真实运行”。这是要求训练要贴近实际运行,不应凭空设想训练条件,这也是EBT培训的理念之一。然而,笔者调研过多家航空公司,发现绝大多数航空公司在模拟机训练时设置的天气条件与实际运行时的差别很大。训练部门训练时的指导思想,往往本着“从严从难,高标准,严要求”的理念。这个初衷是好的,但是由于设置了一些完全不切合实际的天气条件,导致训练效果南辕北辙,甚至起到副作用,威胁到航空安全。

笔者通过数据收集、分析,结合气象学原理,来探讨训练时天气条件设置的合理性问题。

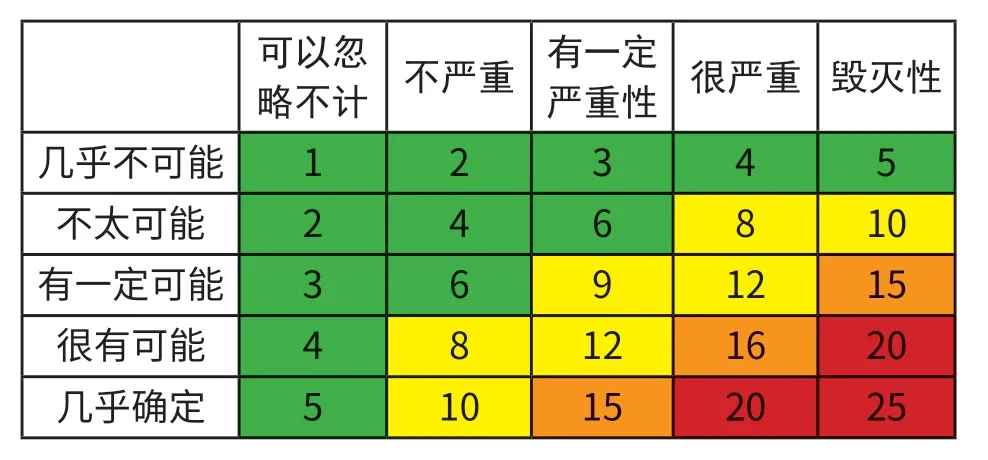

风险矩阵

在EBT的培训关键性调查中,对培训需求从可能性上进行分析,可能性越小,培训的需求也越小。分为五个级别:

(1)几乎不可能——职业生涯遇到一次或更少;

(2)不太可能——职业生涯遇到几次;

(3)有一定可能——每3~5年遇到一次;

(4)很有可能——可能每年遇到一次;和

(5)几乎确定——每年不止遇到一次。

另外,从严重性上进行分析,分为五个级别:

(1)可以忽略不计——影响不大,不会影响到安全;

(2)不严重——造成安全裕度的降低(但降低幅度不大);

(3)有一定严重性——影响到安全或造成安全裕度的大幅下降;

(4)很严重——造成航空器损坏和/或人员受伤;

(5)毁灭性——造成重大损坏或人员死亡。

将风速、能见度的出现频次和危害性按照风险矩阵法进行分析,如表1。

表1:风险矩阵

A级(17~25):需要立即暂停作业;

B级(13~16):需要采取控制措施;

表2:五个代表机场的起降架次排名

C级(8~12):需要有限度管控;

D级(1~7):需要跟踪监控或者风险可容许。

数据选取方式和分析

笔者分别选取了五个机场的能见度和风速的数据进行对比,分别是上海浦东机场、长春龙嘉机场、广州白云机场、郑州新郑机场、兰州中川机场,位置分布见图1。

选取的五个机场分别位于中国的东北、西北、东部、南部和中部地区,具有区域代表性。机场起降量也在相应区域排名靠前(见表2),具备数据代表性。

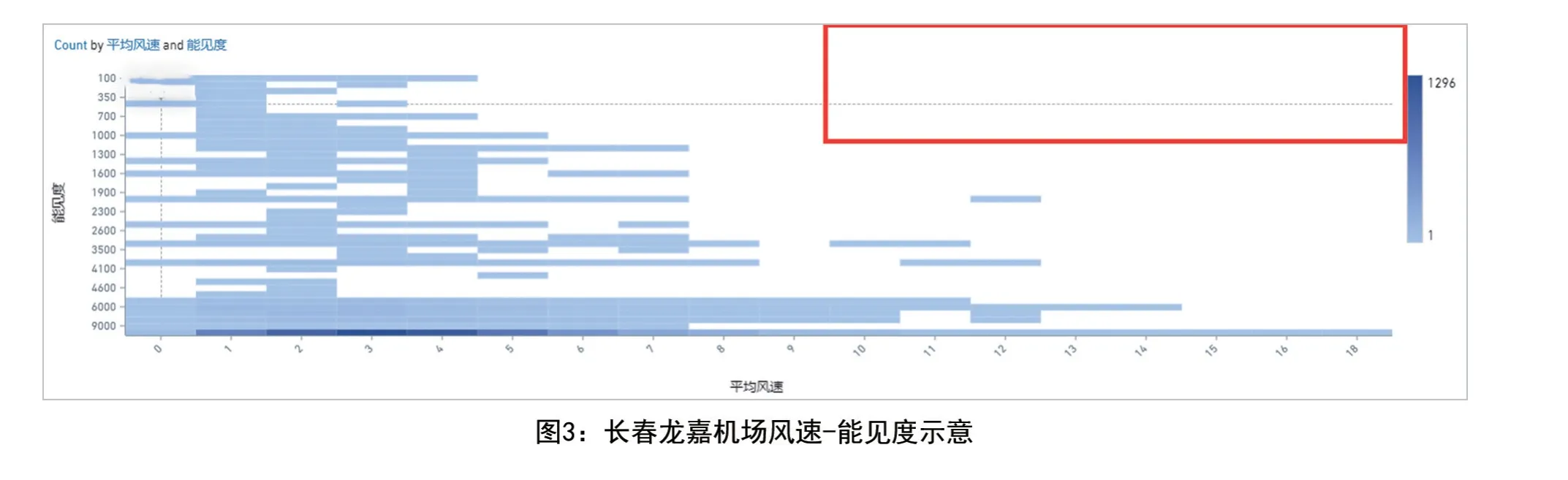

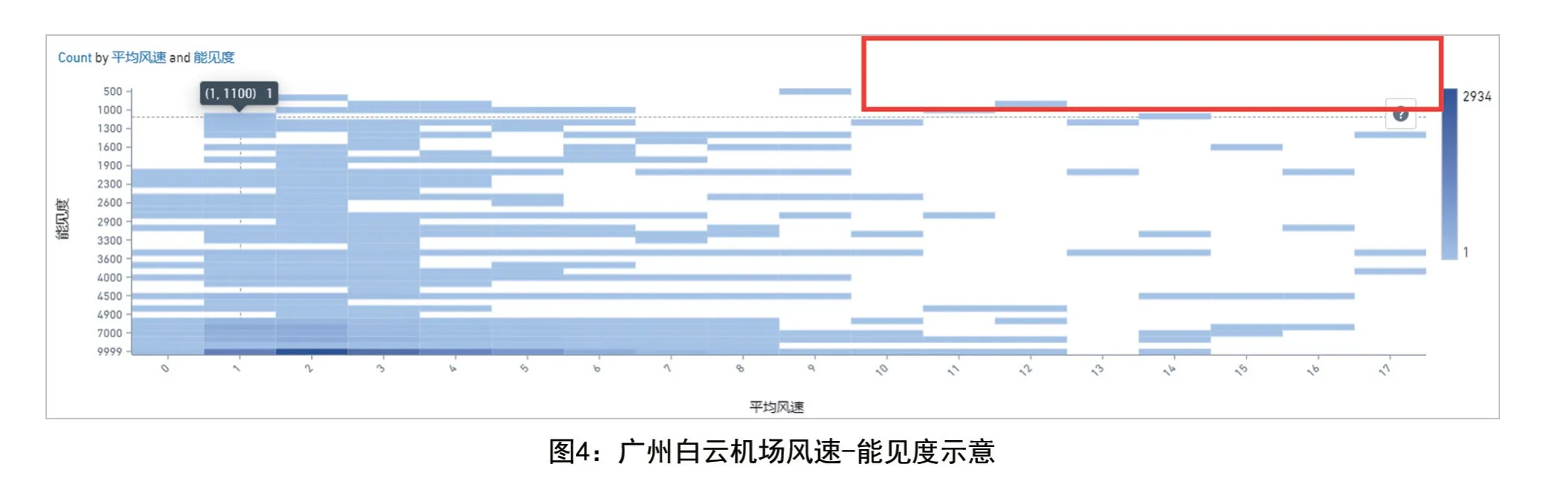

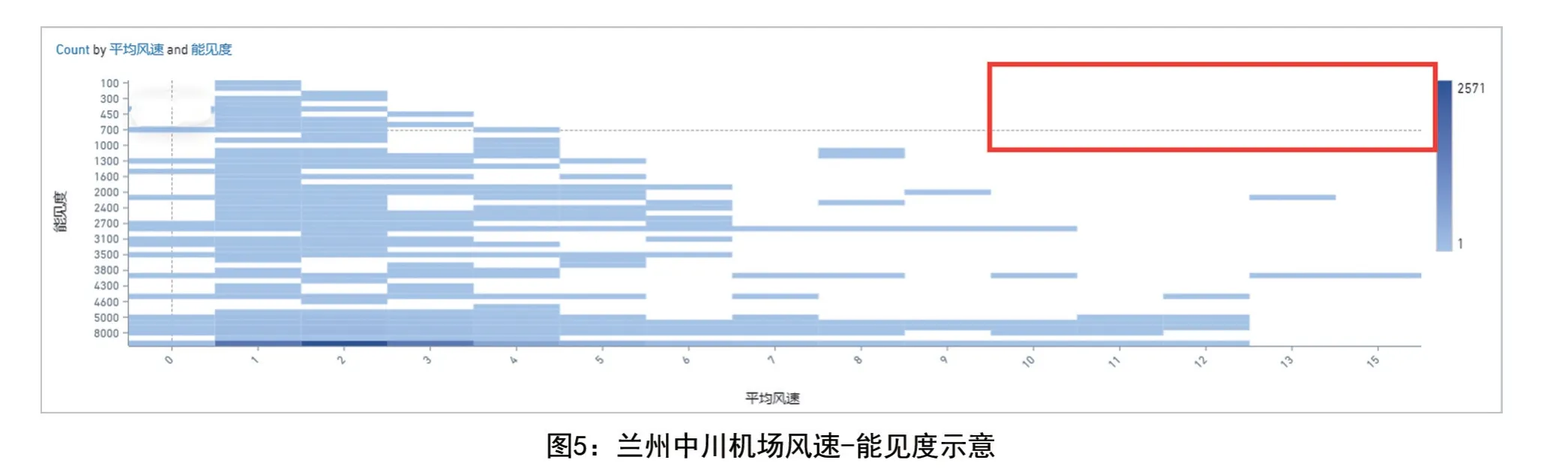

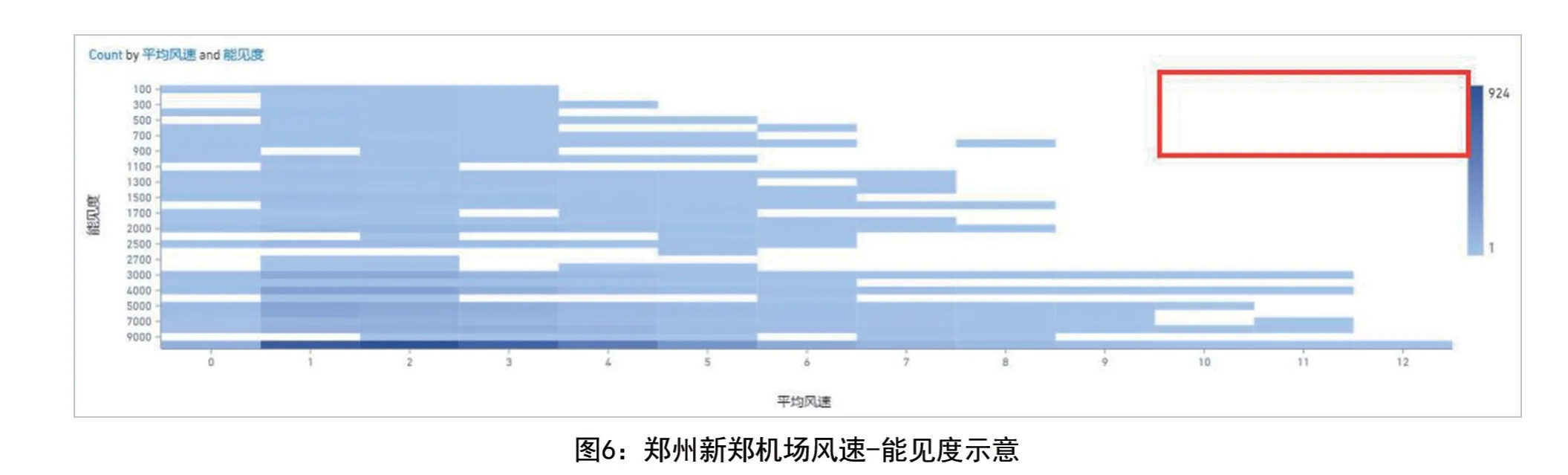

通过数据抓取的方式,将五个机场一年(2018年8月~2019年7月)的每日24个实况报告(每小时1次)中风速和能见度进行统计,以风速为横轴,能见度为纵轴(这里只考虑风速的绝对值,忽略风向与跑道的夹角)。由于能见度和风速都相同的时段可能存在多次,以颜色深浅代表频次,颜色越深,数据重复次数越多,也就是相同的能见度和风速的时段越多。按此方法进行统计,如图2至图6。另外,将低能见大风暂定义为能见度小于1000米,风速大于10米,以此为标准,在图2~6中画出一个红色方框。

对数据进行分析发现,浦东机场数据量最大的是能见度大于9公里,风速在2~9米。当能见度小于500米的最差天气时,风速在7米以下。风速极限值在19米时,能见度为6公里。能见度、风速综合最差的天气时,也就是图2的右上角,天气情况是风速17~18米时,能见度为1公里。低能见大风天气只出现1次。

长春机场数据量最大的是能见度大于9公里,风速在1~9米。当能见度小于500米的最差天气时,风速在4米以下。风速极限值在18米时,能见度为10公里。能见度、风速综合最差的天气时,也就是图3的右上角,天气情况是风速12米时,能见度为2公里。低能见大风天气出现次数为0。

广州机场数据量最大的是能见度大于10公里,风速在1~6米。当能见度小于500米的最差天气时,风速在2米和9米。风速极限值在17米时,能见度为1.2公里。能见度、风速综合最差的天气时,也就是图4的右上角,天气情况是风速12米时,能见度为2公里。广州机场风速大,且能见度较差的天气趋势很散,数据量都很小,为个位数。低能见大风天气只出现1次。

兰州机场数据量最大的是能见度大于9公里,风速在1~4米。当能见度小于500米的最差天气时,风速在1~3米。风速极限值在16米时,能见度为4.5公里。能见度、风速综合最差的天气时,也就是图5的右上角,天气情况是风速13米时,能见度为2公里。低能见大风天气出现次数为0。

郑州机场数据量最大的是能见度大于9公里,风速在1~4米。当能见度小于500米的最差天气时,风速在1~6米。风速极限值在12米时,能见度为10公里。能见度、风速综合最差的天气时,也就是图6的右上角,天气情况是风速8米时,能见度为700米。低能见大风天气出现次数为0。

分析结论和气象原理

通过选取五个典型机场气象数据进行统计分析,发现一个简单的结论:绝大多数情况下,低能见度时风速不会大;而当风速大时,能见度则不会差。虽然偶尔有能见度略差,且风速略大的情况出现,然而风不至于达到机型最大侧风限制,能见度也不至于差到RVR550米的最低天气标准。

因为统计上的简便,数据选取时只抓取了风速的绝对数值,不考虑风向与跑道的夹角。换言之,若考虑风向与跑道夹角,实际的侧风分量可能比风速要小很多。因此即使真实风速较大,可能对起降的影响也较小。

事实上,从气象学原理来讲,上述结论也容易解释。能见度差,绝大多数情况是由于大雾造成,雾的形成需要大量微小水滴稳定悬浮在近地面,而地面风大会导致空气垂直方向混合增强,即近地面的微小水滴被气流带到中高空,雾便无法形成或持续。就最常见的辐射雾和平流雾而言,最利于辐射雾形成的风速为1~3米/秒,平流雾形成需要2~7米/秒的持续气流,风速一旦超过各自条件范围,则雾将被吹散或吹起形成低云。当然,低能见度也可能由雨、雪、沙暴、尘暴、吹雪引起,但很少见或持续时间短暂,因此我们只分析了雾引起的低能见度。

而且通过数据统计,可以看到大侧风和低能见同时存在的概率非常小。5个机场,365天,每天24个实况报告,一共43800个数据。其中低能见大风的天气只有2次,相当于21900次才能遇到一次。如果假设每个飞行员一年500个起降架次,需要43年多才能遇到一次。属于几乎不可能。

而从严重性上看,飞行员即便遇到了这种恶劣天气,可能是等待、备降、复飞,不一定会正常进近着陆。即便着陆,也未必产生严重后果。即使按照毁灭性的事故来计算严重程度,其风险值也只有5。对应表1,位于D级,即需要跟踪监控或者风险可接受。这就意味着,即便存在侧风大及能见度差,只要采取控制措施,其风险在可接受的范围。

因此,不需要将训练的天气条件设置成低能见、大侧风,训练时不需要让飞行员过度关注天气因素。

训练的风险

通过数据统计分析和气象学理论都得出了一个结论,那就是低能见大风天气情况出现的概率极低。但是各训练部门在设置训练计划时,却偏爱设置这种气象标准。这种天气下的训练会有以下几个缺陷:

(一)浪费训练资源

众所周知飞行员训练时间有限。对于绝大多数飞行员,如果不升级,没有额外的训练要求,每年也就是两次复训。训练时间相对固定,训练资源宝贵,而需要训练的内容又很多,强调低能见大侧风,会导致训练时更多将重点放在恶劣天气的起降上,而更重要的训练科目,对实际运行危害较大的训练科目,训练时间则较少,顾此失彼,必然会导致训练的效果下降。

(二)会误导飞行员,增强所谓的“自信心”,导致不安全的后果。

可能有些飞行员不理解,锻炼了能力,怎么会有不安全的后果。民航飞行,是不需要超人,不需要有超凡的能力,应该本着打的赢就打,打不赢就跑。条件不足,就应当等待、备降,不可以强行落地。即当某个机场能见度很差,又是大侧风,就应当备降、等待,而不是认为自己有卓越的飞行技能,足以进近落地。

五种危险态度中的“炫耀”,是一种“我可以做到”的错误心理,通常想试着证明自己比其他飞行员更优秀。通常会认为:“我做得到——我会证明给你们看”。如果在训练中强化真实天气条件,并告之飞行员,如果遇到极其罕见的低能见大侧风天气(低能见大侧风就是非常罕见的,可能是十年一遇),不要凭借自己在模拟机上训练过的所谓技能,在这种天气条件下勉强着陆。

结束语:

训练科目应当是经过数据统计分析,根据训练目的进行训练需求分析而定的。希望训练部门能够重视训练内容,采取有效的训练内容,提高训练质量,提升训练效果,改进飞行能力,保障安全运行。