乐此一生

罗佳宝

何乐生很早便听过一句话,生死有命,富贵在天。这句话是他祖父的口头禅。祖父去过老挝战场,穿过美国鬼子的大头皮鞋,踩过美国鬼子的头盖骨。何乐生一直都不明白,为什么祖父总是将这句话挂在嘴边,直到命运不留情面地扼住了他的喉咙。在那须臾错愕间,他感觉到时间缓慢得像吸油烟机面板上即将滴落的稠油。那是个阴天,何乐生和妻子王芝走在回去的路上,他们刚从民政局出来,准备离婚的,可何乐生忘了带身份证。

何乐生眼前一黑,巨大的空气压迫感突袭而来,他下意识推了王芝一把。那一把的力量十足,足以将王芝推出好远。具体有多远,何乐生也不能确定,不过那一瞬间身体分泌出来的肾上腺素,让他的肌肉组织记忆犹新。后来,在意识模糊时,有个陌生人拉了他一把,将他从废墟中拖了出来。他没看清那个人的脸,但又觉得似曾相识,身上的气味有点像祖父。陌生人的一根稻草成了他对既来之则安之的人世间最后的美好记忆。可他要想重返原来的生活,他需要一捆专用于续命的稻草。何乐生的人生戛然而止在而立之年。仅仅过了三年,已经有很多人不再想起曾经发生在他身上的事情。又过了三年,记得他名字的人也不多了。在这个与谁都可以无关的世界上,只有为数不多的人,在六年之后还会偶尔提起他,且无非是两种情况:一种是遇到生活的坎坷了,想和他做个对比;另一种是无意之间翻到了旧合影,一个个辨认姓名时,唏嘘一下世事无常生死难料。大部分人都已经忘记了这个本名叫何川的人。这个英年早逝的人,死的那年,只有三十岁。

何乐生不记得自己是怎么进的医院,不过他清晰地记得自己是怎么死的。躺在病床上的他,意识清醒时一直在努力回忆当时发生的事情,好像是一块年久失修的巨型广告牌砸中了他,又像是一堵剥落了岁月的老院墙倾倒在他身上。如果生命由一块广告牌或一堵老院墙当机立断地做了主,何乐生可能还会感谢上天的慈悲和果断。人这一辈子,脸上哭着来,心里哭着去,来去有声,去留无意。何乐生从废墟中被挖出来的时候,只剩下最后一口游气,这口气,他思来想去,覺得还是应该留给女儿何燕。尽管他也想到了王芝,但他最终还是选择了何燕。不过也正是因为这口游气,将家里的积蓄吹得一干二净。

何乐生弥留之际听到的最后一句话是:你快死吧,我求你了。他感觉这句话应该是王芝在他耳边说的,但是他又不能确认。不过何乐生还是为此兀自得意,这个女人最终还是屈服了。王芝嫁给他后,从来没有求过自己。他倒是求过王芝不止一次,包括求婚那次。王芝比何乐生小七岁,是个美人胚子,模样俊俏,水灵灵还听话懂事。唯一美中不足的是她没什么文化,小学未毕业就辍学在家。等她来了初潮,父母便请人带着她打工,赚钱供年幼的弟弟去县城学校读书。王芝十七岁那年,认识了混街头的何乐生,何乐生第一眼见到王芝的时候,明白了什么叫一见钟情。何乐生第一次带王芝回家,父母并不知道王芝只是个洗头房的打工妹。两年后,他们俩没领证,结了婚,这种情况不合法,倒也不足为怪。小夫妻俩出去打工前,何乐生的母亲带着王芝去医院上了环。第二年过年,何乐生开回来一辆黑色的轿车,进村路短,步行也就十分钟,何乐生足足开了半个小时,散了整整两包烟。何乐生与王芝离婚时,赌了气,净身出户。后来,穷困潦倒的何乐生以下跪自残的方式,求得了王芝的原谅。复婚后,王芝第一件事就是去医院拿环。一年后,女儿何燕呱呱坠地。

何乐生本该感谢苍天的好生之德,让自己娶了一个长得不错,又能赚钱的女人,然而他们不幸的婚姻,也正如周围邻居和家里一些亲戚所愿。就算何乐生最后难逃英年早逝的命运,躺在病床上意识异常清醒时的何乐生,并不想死。人生一旦步入灯枯油尽的窘境,或多或少会留恋点什么。何乐生不想死,他想活着听到王芝亲口跟他说,她不想离婚。

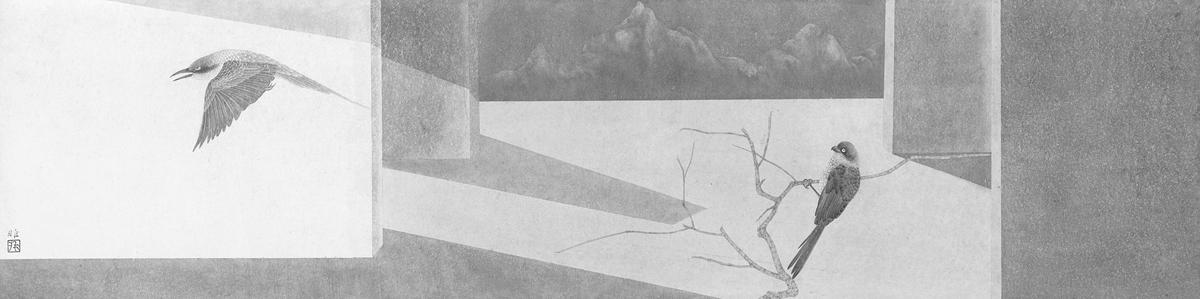

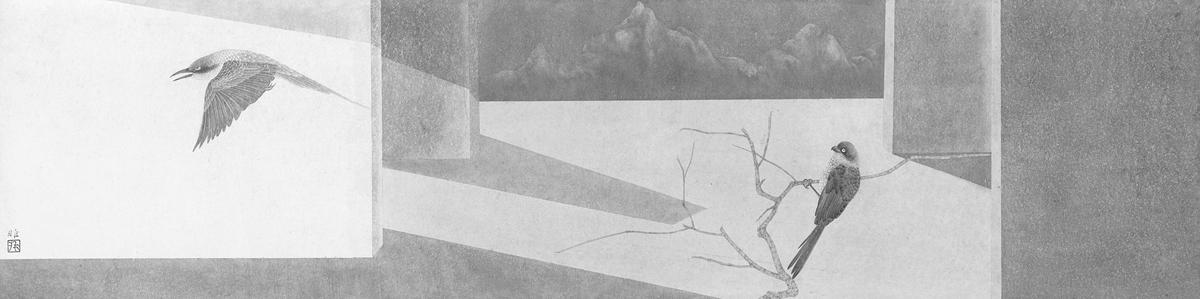

三天三夜,何乐生彻头彻尾地昏迷着。他做了个冗长的梦,梦里他去了池塘,那是他小时候常去游泳的避暑天堂。他和一群儿时的玩伴在清澈的水中扑腾,像一只只大白鹅。天空的云慵懒缓慢地移动,让顽皮热烈的太阳有了捉迷藏的地方。何乐生对水的喜爱,丝毫不逊于对女人的喜爱,他天生就是个水鸭子。忽然,池塘渐渐干枯起来,鱼和虾都长出了翅膀,飞了起来。何乐生踩着淤泥追赶它们,每当快抓到它们时,鱼和虾就变成在阳光下迸裂的七彩泡沫。天空的云变得触手可及,何乐生伸手从云里拽出一条滑溜溜得像泥鳅的闪电,他觉得手有点麻,于是便甩手将闪电扔向岸边的草丛,引燃了碎落在草叶间的干草,惊扰了一只饥肠辘辘的小青蛙。何乐生站立在干涸的池塘中央,周围的景色变得模糊起来,空气中飘浮着一座座六面体形状的旋转电视机,每台电视机的六个画面播放着一些以前看过或没看过的节目。突然天色大变,乌云密布,远处扔来一颗手榴弹,在空中炸开之后碎成满地的爆米花。何乐生看到祖父扛着一顶铁锅向自己跑来。快跑,美国鬼子来了。祖父大声喊道。何乐生奋力地挣扎,他试图从淤泥里拔出脚,身体却像灌了铅。这时,他听到何燕的哭声。这个小妮子随她妈,遇事就哭个不停。

何乐生醒来时已是第四天中午。王芝呢?何乐生心里想着。何乐生的父母在赶来的路上,这对从未在家里表现出相敬如宾的死对头,终于在儿子这件事上表现出前所未有的和谐。何乐生的父亲是个肚里有点墨水的杀猪匠,他喜欢在刀子捅入猪脖颈时吟上一首李白的诗。他一直以为自己可以杀出一片天,然而杀猪如麻的他,有一天对着一碗猪肉炖粉条竟然号啕大哭起来。从那以后,何乐生的父亲便不再吃猪肉。何乐生的母亲常坐在门槛上责骂何乐生父亲的碌碌无为。母亲的刻薄和尖酸,让父亲经常偷偷抹眼泪。醒来后的何乐生,耳边又响起了祖父那句口头禅:生死有命,富贵在天。人世间匆匆地走一遭,还没知天命就死了,有点可惜了。何乐生的祖父,十九岁那年扛着锄头、腰间别了一把涂满鸡血的木制冲锋枪,红着脸、喘着粗气地去报名参军。一位解放军战士问他,打过架没?他摇了摇头。又问他,摸过女人手没?他点了点头。解放军战士羡慕地说,那你回家收拾东西,跟我们走吧。就这样,大难不死的祖父光了宗,耀了祖。何乐生小时候特别喜欢黏着祖父,祖父有一张穿着皱巴巴的军装、扛着钢枪的黑白照片,照片夹在一个绿色封皮的笔记本里,笔记本的封面是一个样貌清秀、衣着时髦的摩登女郎。何乐生曾经以为那个摩登女郎是祖母年轻时的模样,后来祖父告诉他,祖母比摩登女郎漂亮多了。于是,何乐生追着父亲问祖母长什么样,父亲从衣橱里翻出一张黑白照片递给他。照片上的女人,看起来五十多岁,长得一点都不漂亮,何乐生失望了很长一段时间。祖父后来得了老年痴呆,何乐生的父亲便将祖父从农村接到城里。祖父来了以后,夜里经常会从噩梦中惊醒,他在黑暗中哭泣,甚至连灯都不敢打开。何乐生的祖父生前喜欢看《西游记》,每次何乐生从外面玩耍回来,他看到祖父在津津有味看电视时,都会问:“唐僧他们走到哪了?”祖父说:“还没到西天。”

后来有几个亲戚过来看望何乐生,来的人都留下了眼泪和心意,这其中还包括何乐生的死对头李刚,还有有过一夜之欢的赵艳,他俩是一起来的。何乐生喜欢烫头,李刚也喜欢烫头,他俩坚信,男人的颜值一半靠发型,另一半靠长相。李刚成为何乐生死对头跟赵艳有关,他俩曾经打过一个赌:谁先上了赵艳的床,谁就是赢家,输掉的人一年不可以烫头。为此,何乐生特意留了一年的圆寸。王芝诧异地问何乐生怎么不烫头了?何乐生没好气地说,烫头有损社会风气。他俩赌注的着力点是谁先上了赵艳的床,这个“先”字可忙坏了两人,那段时间里,年轻的寡妇赵艳受尽了两个男人变戏法式的殷勤。他俩是在同一天的不同时间上了赵艳的床。那天是赵艳的生日,李刚以工作之便占用了赵艳白天的时间,在短暂的午休时间里,率先长驱直入,攻城略地。可怜的何乐生只能在晚上陪赵艳过生日,那天晚上三番五次的云雨后,何乐生问赵艳,你的脖子上怎么有红印。满脸潮红意犹未尽的赵艳微笑着说,你输了。输掉一年烫头权的何乐生,恨上了李刚,他的恨,不是因为李刚先己一步,而是输赢的结果出自赵艳之口。李刚和赵艳一起过来看望何乐生,让何乐生内心五味杂陈。李刚在何乐生的床边,哭得像个犯错误的孩子。他俩认识有十五年之久,一起上过学,一起打过架,还一起偷看过女人洗澡。何乐生感觉亏欠这个兄弟,他多么想睁开眼睛,张开嘴巴,打开自己的心扉告诉李刚,他不应该因为一个女人,就与李刚老死不相往来。王芝发现何乐生上了别的女人的床,是因为看到何乐生脖子上那道浅浅的草莓印,这可能是赵艳动情时的失误操作。王芝没有质问何乐生,她以前的确无所谓,可自从生了何燕,她开始变得有所谓。不过,她也只是问了一句,何乐生说是自己挠的,她就没再问下去。李刚悲伤的情绪感染了赵艳,何乐生听到赵艳在床边哭泣的声音,恍惚间感觉是王芝在哭。

何乐生的回光返照发生在一个星期后。黄昏时分,窗外的夕阳美得像祖父描述抗战胜利那天傍晚的画面。何乐生听到护士查房时说了句,好美的夕阳啊!红了半边天。他睁开了眼睛,看到从玻璃照射进来的金黄色余晖,均匀地吸附在墙上。护士大叫一声,醒了,快通知他的家人。此时,何乐生的父亲正在走廊里给亲戚打电话。自从何乐生住院开始,每天躺在床上烧钱,很快就将家底烧成了祖父老宅灶台的锅底。父亲听到护士传来的喜讯,忙不迭地挂掉电话,跌跌撞撞地跑向病房。不期而遇的惊喜让大家没心思察觉到何乐生的瞳孔已有了放大的迹象,护士倒是在何乐生的眼神里看到了他对生的渴望。何乐生试图张开嘴巴,发出声音,可上下嘴唇似乎粘在了一起。他额头上渗出细密的汗珠,手指轻微地颤抖着。一根烟的工夫,他的挣扎有了成效,并开口问父亲,王芝呢?他的声音小得像蚊子在哼。父亲扭过头,老泪顺着皱纹流下。父亲告诉他,那天他猛推了王芝一把,将王芝足足推出去十多米遠,王芝摔倒的位置刚好在马路中间,一辆来不及刹车的混凝土车碾过了她的身体……何乐生不敢相信父亲的话,王芝肯定是因为恨他,所以不想再见到他了。

在母亲领着何燕赶来之前,何乐生呼出了最后一口游气。他的意识游离在清醒和模糊之间,并感觉到身体热量在慢慢流失,像沙漏里的沙子,等待最后一粒落下。

何乐生在一片臭气熏天的丘陵地醒来,触目都是腐烂生蛆的断肢残躯。何乐生用力地呕吐起来,胃开始痉挛,但是他却感觉不到疼痛。病房里,护士看到他的心脏监测仪显示一路向下的图形,便连忙叫来了医生。何乐生呕吐完的第一件事情就是观察周围的环境,没错,这里是一片战场,前不久刚经历过一场厮杀。空中传来轰隆隆的雷声,豆粒大的雨点开始从天而降。几只食腐的豺钻在高低不平的山洼里埋头啃食,全然不顾骤然的大雨。何乐生拖着烂泥一般的身体在断肢残躯间行进,他手里的钢枪已浸满了泥土,甚至钢盔已经被打出了卷边。他边走边呕吐,刺鼻浓烈的腐肉味让他难以呼吸。他看到一个熟悉的面孔,那个人的模样和老板极其相似,身体只剩下胸部以上的位置,肠子拖了好几米远,看样子是被炮弹的弹片炸穿了,可还顽强地爬行了一段距离。忽然天空放晴,雨点也消失了。远处传来集结号的声音,接着地面传来轰隆隆的声响,像是坦克发动机的轰鸣。散落在周围的炮弹炸裂开来的碎片,穿过他的耳朵、胳膊、身体,扎进他胸口,但是他依旧感觉不到一丝疼痛。何乐生拔腿开始跑了起来,他的腿像灌了铅,越来越沉重,最后整个人摔倒在了两具尸体的夹缝间。美国鬼子大声叫唤着不知所云的洋文,穿着大头皮鞋从他身上越过,何乐生紧紧闭上了眼睛,等待声音慢慢远去。他实在太疲惫了,一会儿就迷迷糊糊地睡着了。等他睁开眼睛时,一只满嘴散发着腐肉气息的豺,目不转睛地注视着他。情急之下,何乐生抓起手里的枪,抵着豺的肚子将子弹打完。豺的身体重重地压在了他的身上,他奋力地将它推开,耳边传来:你快死吧,我求你了。当他再次看到豺的脸时,他震惊了:那分明是王芝张开血盆大口后扭曲丑陋的脸……

在何乐生母亲的哀鸣声中,医生终于拔掉氧气管,为何乐生盖上了一层白布。

责任编辑:陆萱