大雅宝胡同里的趣事(二)

□

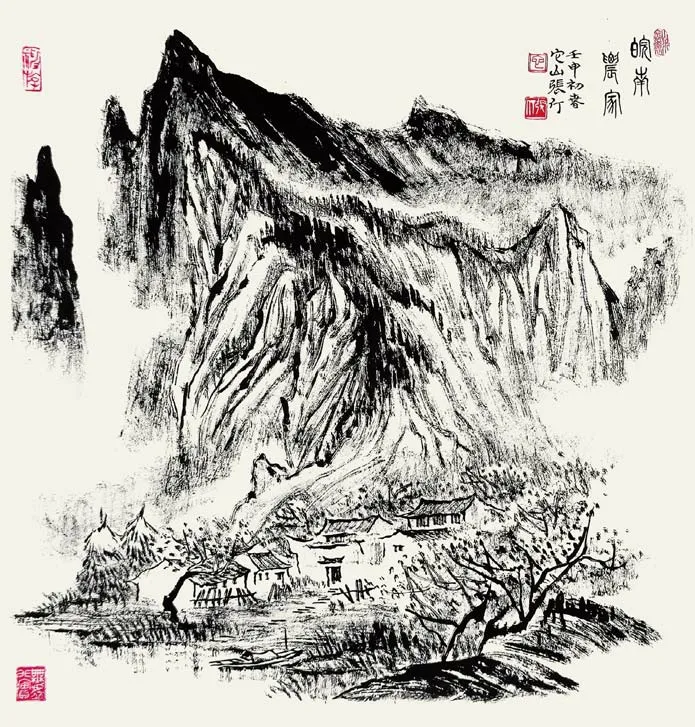

《皖南农家》张 仃

上初中的时候,我每天都得早起赶公共汽车去西城西什库后库,每次见可染伯伯画室的灯都是亮着的,似乎一夜没关过。他和黄叔叔每天都喜欢夜深人静的时候默默耕耘。听可染伯伯说,白石先生一再对他说:画画的时候一定要握紧笔。也许,在深夜和清晨人们更能全神贯注,笔才可以握得更紧。

那时候,我们全院的关系如此地融洽,再加上当时也没有书画市场的观念,画家的画稿都是朋友来了如果喜欢就当场卷走。我们家里就堆着许多爸爸从天南地北的画家那里交换来的画稿。

那会儿,我看见黄胄先生画的巨幅《风雪柴达木》,就挂在董沙贝(董希文之子)家的西墙上。那时候,黄胄刚刚出道,得到了董希文先生的很大支持和帮助。所以,黄胄先生就送给沙贝、沙雷哥俩一人一幅“黄胄驴”,当然,画面上还有维吾尔族姑娘、猎狗等内容。这两幅画,也先后挂在了他们家的墙上。董先生看了这些水墨画以后,为了探索水墨趣味就用整张高丽纸给沙雷画了一幅像,也挂在了他们家的西墙上。沙贝家的西墙,俨然成了美术之窗。如果那时候每过几天去拍摄一次放到现在,出一本画册,简直就是当代中国美术史的见证了。

后院儿的西屋,也是李家的房子。可染伯伯的母亲来了以后就住在那儿,我们都叫她李奶奶。后院的东屋原来住着一位留美回来的女士,官称范(志超)先生。她是南方人,很重的上海口音,非常爱干净,衣着相当讲究,经常是深色西服套装,黑丝袜,每天还化浓妆,抹口红。她可以算这个院子里衣着最讲究的人。这在那年头儿属于“稀有动物”。听说过去司徒雷登在北平当大使的时候,还请她吃过饭呢。也有人说,她在美国留学的时候和杜鲁门总统的太太一起吃过饭。她到底是和谁一起吃过饭,谁都搞不清。

有一回,我们院儿里的孩子一块儿到中央美术学院去玩。看到图书馆的牌子我就想进去借书看,当然是想借小人书。我们四五个孩子一起挤在图书馆的柜台前和那里的馆员说想借小人书。这时候范志超先生出来了。一看见范先生出现,我们立马就紧张了。因为我们一向觉得她很严肃,在同一个院子里住了这么长时间,很少和我们说话。这时候,她笑眯眯地问我们:你们知道这是什么地方?我说:“知道,这是图书馆。我们想看看这里有没有小人书看,再说也来看看您。”我那会儿说话还是很慢的,和李燕比简直就是木木愣愣。这会儿,也不知哪儿来的词儿,张口就说完了。打算说完赶紧撤。她很遗憾地对我们说,这个图书馆里没有小人书。我和沙贝赶紧说,那我们就走啦。说完,我们一起和范先生说了声再见,转身就走。

窜到走廊上后,我们一通哈哈大笑。正要回忆刚才的尴尬,这时范先生追了出来。她满面笑容地说:“你们有心来看我,就是我的客人。”然后,她到小卖部给我们每人买了一块蛋糕。那年头蛋糕是很金贵的东西,虽然上面的奶油都是蛋白做的代用品,但是对我们说来却是终生难忘的。

后来她搬走了。搬家的时候我们都帮她搬东西,一起送她上了三轮车。临走,我们跟她挥手喊道:“范先生再见!常回来看看!我们会去看您的!”只见她眼圈红红的,轻声说道:“好的,好的。”可是我们谁都不知道她搬到哪里去了,也再没见过她。后来,范先生住过的房间先后住过孙克先生一家、程尚仁先生一家、常先生一家。

后院的北房住的是延安来的版画家彦涵。他们家有两个男孩子,老大叫刘四年,小的叫冬冬。因为彦先生在参加革命时“姓刘”,所以儿子们也就继续姓刘了。四年比我大1岁,和我都在北京育才小学住校。后来,四年还是把名字改成了彦冰,跟了爸爸现在的姓。四年弟弟大名叫彦东。我们常说,他们这家子可真够冷的。爸爸就“严寒”了;老大是冰都冻严实了,所以叫“严冰”;弟弟是“严冬”来临;妈妈(白炎)那里更是冰雪世界,当然一片白色的严寒。

现在的中国美术学院那时候还叫中央美术学院华东分院,当时他们学校搞工艺美术和实用美术方面的教授,都调到北京来了。这样,我们院儿就更热闹了。记得有一天晚上,一下子搬来了三家:图案教授袁迈先生,他家的老大叫袁骥,老二叫袁骢,老三是个女孩子,大名袁珊,小名干脆就是俩字儿——胖子。陶瓷教授祝大年,当时也是三个孩子,老大是祝重寿,小名叫毛毛,老二叫小弟,还有一个小妹。染织教授程尚仁,他们家只有一个女儿,叫姗姗,大名好像是程妩珊(展览中写作程芙山)。这是我们院儿唯一和我们年龄相仿的女孩子,其余成帮成伙的都是浑小子。

记得当时的大雅宝胡同甲二号院有二三十个孩子。他们就像“土匪”一样从前院风驰电掣,直冲到后院,然后又呼啸而过,冲到前院儿。他们个个精力过剩,在飞奔中快乐无比。而我又是其中最快乐的人。因为我见过许多他们没见过的事情,似乎都记得,似乎又记不大清。

《鸾舞蛇惊》张 仃

——黄胄画猫贺岁展