侯麦先生的双重生活

梅雪风

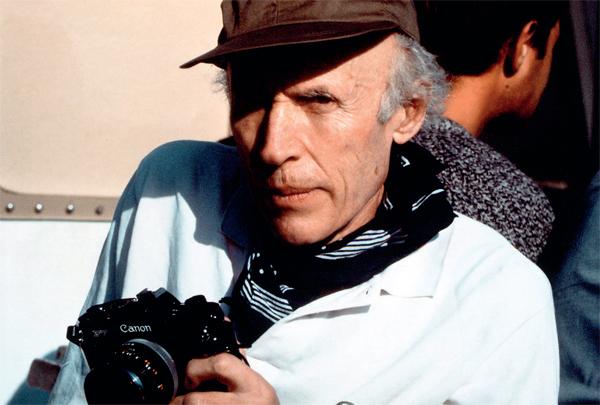

侯麦。图/IC

在法国电影新浪潮中,导演侯麦可能是最低调的那一个。在那个以革命和反叛作为最明显标签的团体里,他的保守让人瞠目。这种保守,既体现在他的私人生活上,也体现在他的电影美学中。

相较于特吕弗、戈达尔他们光辉灿烂的情史,古典文学教师出身的侯麦的私生活就显得相当寡淡。很早就结婚并拥有两个孩子的他,虽然以热爱与他的“侯女郎”喝茶聊天著称,却很少传出绯闻。唯一能吐露心迹的,显出他闷骚那面的,是在《圆月映花都》里面,他化身影片女主角的男闺蜜,半假半真地抱怨女性只欣赏他的才智,却从不在性层面看到他个人。

在50年代《电影手册》影评天团里,相较于特吕弗、戈达尔、雅克·里维特等人的激进,侯麦的文章有着一种电影理论家的严谨与沉闷。与特吕弗等人刀刀见血的批判性相比,他更倾向并致力于写作有着完备逻辑能力和理论素养的“寻美的文章”。

他也从不把《电影手册》作为小圈子互相唱和吹捧的平台。他有着一个知识分子更为朴素也更为严苛的道德自律。也是这个原因,身为巴赞后的继任主编,他在《电影手册》编辑集体开始拍片后,拒绝无条件地赞美这些电影,这让一辈子都意气用事的特吕弗等人耿耿于怀,经过漫长的酝酿,在1963年5月30日发动“政变”,将他们这位敦厚的主编驱逐出了《电影手册》。

从上世纪60年代到21世纪初,侯麦的作品多次入围柏林、威尼斯、奥斯卡等世界各大电影节,屡获殊荣,但直至他去世,他的母亲仍然以为自己的儿子只是一名中学老师。今年是侯麦诞辰一百周年,影迷们仍然没有参透这个谜一样的导演。

我絕不是左派

但也正是他的这种食古不化,让低调的他在以浪漫、标新立异、哗众取宠作为最主要标识的电影圈,反而显得特立独行。

在那些躁动不安的灵魂中,侯麦显得过于安静。1968年席卷全世界的左派风潮,对他似乎毫无影响。当巴黎的学生在街头筑起街垒时,他仍然在心无旁骛地为他的《慕德家的一夜》寻找演员。当然,他并不是和稀泥,在他极少的对于政治立场的表态当中,他说:“我不知道自己是不是右派?但可以肯定的是,我绝不是左派……左倾意味着赞同某些人、某党派、或者某些政权的政治。他们宣扬和平自由这些概念,但为了自身利益,会毫不犹豫地采用独裁、谎言、暴力、殉情、蒙昧主义、恐怖主义、军国主义、战争主义、种族主义、殖民主义、种族屠杀、人类屠杀。”

他在他个人世界和外部世界之间,主动建立了一道高墙,就如同他在他的个人生活和电影生活之间筑了一道高墙一样。

他最为著名的名字是埃里克·侯麦,但这只是他作为一个导演的名字。他的真名是莫里斯·谢赫,外号大莫莫,这个名字属于他的家人,以及朋友。当然这并不奇怪,奇怪的是他终其一生都没有让他母亲知道自己是一名导演,因为出生于虔诚天主教家庭的母亲无法接受这一点。他也努力不让他的家人进入电影,直至他去世前的2009年12月29日,89岁的他突发脑溢血住院病危,他的“电影家庭”才和他的真实家庭碰面。这一天,他后期电影的主要制片人弗朗索瓦斯·埃切加雷才在病床前第一次见到了侯麦的家人和孩子。

16毫米4比3画面格式的绝配

这种稍显怪异的坚持在他的电影生涯中司空见惯。

他一辈子坚持业余电影的制作理念。这种坚持当然有经济上的原因,以抠门著称的他,曾因为不愿意为创作人员付咖啡钱而与他们大吵,这其中当然有性格因素,但更多的原因是他不能忍受任何人对他作品的干涉,而成本低廉才让他获得了真正的创造自由。

但原因归根结底是美学上的,曾因法国优质电影的那种矫揉造作脱离现实而心生反感的他,刻意地在作品中保持作者的不在和介质的透明,用一种朴实的方式去表达真实而不是去粉饰它。而16毫米、4比3的画面格式于他的这种诉求是绝配。16毫米的轻便让他拥有了更多自由地记录他电影中人物的能力,有了不扰动现实而去记录真实空间的自由度,这也是《飞行员的妻子》混淆纪录与剧情的边界而让人啧啧称奇的原因。而与电视一致的司空见惯的平庸画幅,满足了他对朴素的要求,他从来不希望让电影从第一眼起就在视觉上吓到观众。

这个极端谨慎的人,剧本写得极其详尽,他也会提早研究他所拍摄空间的方方面面。他害怕失控,但他又同时拥抱偶然。在他的第一部长片《狮子星座》中,所有镜头都是一遍过,绝不拍摄第二次。在他的电影生涯当中,几次出现他的演员不满意自己的表现,求导演让他再演一次。他拗不过演员的软磨硬泡答应了他们,但最终电影上映时,他的演员会发现用的仍是第一条,即使它有瑕疵。

他一辈子热衷于那种情感题材,但又不喜欢那种极度戏剧性的故事。他喜欢讨论道德,他最著名的作品系列之一就叫做《六个道德故事》,但他到了真正的价值判断时,却又始终模棱两可。按照现在的话说,他一辈子在拍的是劈腿出轨三角恋,他的主人公们全是渣男渣女,但他们又坦荡荡地探讨他们自己的渣行为,这让他们有着一种无耻的纯真。

他的电影中始终充满着微妙的反讽。他的第一部电影《狮子星座》就是如此,百万富翁的财产继承权屡次调戏那个胸无大志的艺术家。当他自以为得到时他成了乞丐,当他绝望透顶时,继承权又无来由地砸在了他的头顶上。《莫德家的一夜》,男主人公拒绝了豪放的美艳少妇,选择了笃信天主的圣洁女郎,但在最后,他发现自己最终选择的妻子是曾拒绝的美艳少妇的前夫的情妇。在《圆月照花都》中,女主角放弃放荡的夜生活回到家庭,却发现一直对她死缠烂打的男朋友有了新女主。

他电影中的主人公,全都是选择困难症患者。他们在自己的生理本能与理性选择间犹豫不决,在他们的道德与欲望间辗转反侧。他们都热爱讨论他们的行动,而不是去行动;谈论做爱,而不是去做爱;讨论他们的选择,而不是去选择。

就比如《克拉之膝》里面,男主人公和他的前情人长篇累牍条分缕析他的欲望癖好——克拉的膝盖。他显然对克拉妹妹的投怀送抱不感兴趣,而对冷若冰霜的克拉的膝盖兴趣盎然。这一超出常理的G点说明了欲望的乖张。

《沙滩上的宝莲》里的人类学家似乎有着完全相同的逻辑。宝莲的完美,成了一种暴政,这让她丧失了独特性。而那个在沙滩上的粗俗女小贩,她那过于放浪的粗俗,反而有了让人心旌神摇的魅力。欲望就是对于理性的反叛。

这一辩证法,充盈在侯麦的绝大多数电影中。

就像《圆月照花都》里面的女主人公,她在男朋友穷追猛打的爱情当中,体验不到自己对于对方的爱,她害怕爱的消失,于是她选择放荡。只有在那夜夜笙歌的放荡之中,她才能感受到自己男友对于忠贞的渴望。

也正因为这一种悖反,让侯麦的电影总是让人哭笑不得。悲剧的地方在于,这是一种存在于我们人性深处的让人痛苦的两难,喜剧的地方在于它的无解,因为诱惑来源于这种欲望之间的张力,而一旦做出选择,张力也就随之消解。就像忠贞/淫荡这对姐妹花,要么同生,要么共死。借用陈奕迅的歌词,就是“得不到的永远在骚动,被偏爱的永远有恃无恐”。

《午后的爱情》(1972年)

《克拉之膝》(1970)

《圆月映花都》(1984年)

《慕德家的一夜》(1969年)

《夏天的故事》(1996年)

侯麦对于这一司空见惯以至于轻佻、深入人心以至于庄严的困境,有着切身的体会。研究者认为最接近侯麦亲身经历的《夏天的故事》,对这一选择困难症做出了极为生动的描写。男主人公意识到了选择就是痛苦的终结,也是快乐的终结,于是他选择逃之夭夭。只有这样他才能在一定的安全距离之外,同时虚幻地拥有这两者。

与这个时代的时髦毫无瓜葛

如果顺着这种思路,侯麦就会最终走向虚无主义的尖利,但侯麦是虔诚的天主教徒,最终给出的答案仍然是信仰。

在侯麦看来,信仰就是一场冒险,一种赌博,一种死地求存,一种不可能中寻找可能。绝望是信仰的基本条件,在绝望之中热望,才是信仰的真谛。

所以说,在《绿光》里、在《冬天的故事》里,那种说不清道不明的热忱最终拯救了这两个主人公。当然在《慕德家的一夜》《O侯爵夫人》中,你还能看到一种更为世俗的救赎方式。前者的男主人公最后发觉天使其实有着魔鬼的一面,但他的选择是不戳穿。后者的女主人公发现天使就是魔鬼,两者根本并行不悖。女主角的选择是同时接纳这两者,或者说,同时否定这两者。

承认并接纳不完美,才有幸福的可能。

侯麦终其一生都在这种情感伦理游戏中打转,与20世纪波澜壮阔的时代风云完美地擦身而过。也正因为此,他非常幸运与这个时代的时髦(它们的另一称呼叫做幼稚)毫无瓜葛。

那些男男女女情感过剩的痴缠,那些洞若观火到变态的自我反省,让他的影片有一种敦厚与刻薄交相辉映的特质。

在电影形式上,他看到了华丽是对细腻的消解,朴素才能有微妙显影的空间。在主题上,他看到了选择是一种作茧自缚,信仰,就是一场不计后果的冒险,而接纳才是大多数人道德困境的出路。

他用坚定地在影像中藏起作者的标识而成了作者,他又用话痨般的密集台词给这种作者性打上了别无二家的风格化标签。他是古典美的守卫者。他是电影作者的一个完美的范例。他需要雄心勃勃卻又不急功近利的耐心,需要对电影形式的自觉却又时刻警惕自己哗众取宠的谦逊。有着把自己置身于潮流之外的定力,同时还保有孩童一般摆弄玩具的天真热忱。