比亚迪的开放之路能不能走通?

许冰清

1997

开始锂电子电池业务

1997年,手机电池还是一个没有统一标准,可以拆卸下来放到充电器上充电的部件。锂电池也不是电子产品里的核心部件。但比亚迪以此起家,一步步赶上了汽车业转型的大潮。

2001

成为摩托罗拉手机电池供应商

比亚迪一度是全球最大的手机锂电池供应商,在手机锂电池上积累的研发和制造能力,还有现金储备,为它后来进入汽车动力电池产业、乃至自己造车打下了基础。

2003

进入汽车业

和当时许多进入汽车业的民营公司一样,比亚迪是收购了一家拥有资质的汽车工厂秦川汽车,从而拥有了进入汽车公司的入场券。当时是汽车进入中国普通家庭的前夜,比亚迪驶入了一条快速道。

2005

比亚迪首款燃油车F3上市

与很多人的想象不同,比亚迪的首款车型是燃油车。它基本就是对丰田花冠的模仿(所谓的“逆向开发”),即使在本土汽车品牌之中,F3也远算不上先进。但在汽车市场高速发展期间,它仍然热卖。

2006

比亚迪首款纯电车F3e上市

在F3的基础之上,依靠当时已有的电池技术,比亚迪已经推出了纯电动车。在40km/h匀速行驶的状态下,它的续航里程也不過300km。这款车没有多少销量,但却成功树立了比亚迪“电动车先驱”的地位。

2007

比亚迪电子分拆上市

比亚迪起家时的手机业务,在2007年就已经分拆上市。至今,比亚迪也是中国重要的手机零部件供应商,当然相比汽车行业,这部分业务的想象空间就没有那么大了。

2010

比亚迪与戴姆勒成立电动车合资公司

比亚迪与戴姆勒的合作,在电动车领域可以说起了大早赶了晚集—2010年,特斯拉Model S才刚刚问世。但是,双方合作的产物腾势汽车没有获得市场认可。至今比亚迪还在承受合资公司带来的亏损。

2016

比亚迪进入轨道交通领域

比亚迪在交通领域的尝试很广泛。它研发了轨道交通车厢,并且声称为此研发了自动驾驶系统。在汽车领域,它还开发了纯电动大巴。但这些业务在比亚迪整个业绩中的占比很小。

2017

比亚迪的汽车零部件开始对外销售

这一年,比亚迪官方宣布,将打开自己的汽车零部件供应链,对外销售,而不再只供应比亚迪的车型。按照比亚迪创始人兼董事长王传福的说法,“只有开放,才能繁荣”。这家起家于深圳的公司应该深知这一点。

2018

比亚迪与长安成立合资公司

2018年,比亚迪就和长安达成了动力电池的合作协议,并且规划了10GWh的产能,这是比亚迪在动力电池开放方面的较早尝试。不过两年过去了,这个项目还没有看到显著成 果。

2019

比亚迪宣布将拆分动力电池业务

想要在动力电池市场获得技术优势,需要花很多钱研发,比亚迪投入了这么多,如果只是为自己规模不大的整车业务提供零部件,那的确有些浪费。所以动力电池的向外扩张是必然,而独立能让它更方便地和外人做生意。

2013

比亚迪推出“刀片电池”

“刀片电池”并不是一个划时代的新技术,但在成本和安全性上有一定优势。接下来,比亚迪要做的就是尽量让这一技术应用到一款或几款热门车型上。这一技术能否真的获得市场青睐,决定了比亚迪的开放战略是否成功。

2014

比亚迪与丰田成立电动车合资公司

根据公开消息,双方将共同研发、生产和销售纯电动车,首款车型不晚于2025年上市,届时将挂丰田车标。比亚迪的“刀片电池”技术有望应用在新车型上。某种程度上,刀片电池的开放之路能否成功,就取决于和丰田的合资公司。

比亚迪半导体公司成立

比亚迪半导体公司的核心业务是电动车上的核心零部件IGBT。它是一个半导体模组,用在电机上,简而言之,你可以把它理解成电驱动系统的CPU。这项业务的领先者是英飞凌,随着电动车普及,比亚迪有机会获得更多客户。

充沛流动性带来的证券市场狂欢,滋润了两家汽车公司,让它们的市值迅速膨胀为“第一”。

一家是特斯拉,6月11日,它的市值超过丰田,成为全球市值最高的汽车公司。26天后,则是比亚迪的A股市值超过上汽集团,成为中国汽车公司市值第一。

特斯拉上半年拿出了一份好业绩。疫情影响下,特斯拉今年上半年销量竟然还增长了12.5%,连续三个季度实现盈利。这当然要归功于国产Model 3在中国的压倒性优势,这款售价在30万元左右的纯电动车,每个月能在中国卖出1万多辆。

明年,特斯拉还要在华投产另一款价格接近的车型。这让全球投资者越发相信,特斯拉CEO伊隆·马斯克为特斯拉立下的“2020年内销量超过50万辆”的目标,还有那个成为汽车业新霸主的图景都能实 现。

但比亚迪当下的业绩没法让人相信什么。

上半年,比亚迪的汽车销量下降30.45%,其中电动车和插电混动车下降近60%,而整个市场的销量跌幅为17%;哪怕是没有疫情影响的2019年,它的汽车市场份额同样在缩减,净利润下滑42.03%。

让投资者忽略这些数字、坚持买入比亚迪股票的主要原因,是它今年公布的一系列雄心勃勃的计划:比亚迪要打开自己的汽车供应链,为自己的核心零部件拓展外部客户。

与大多数汽车业同行不一样,比亚迪始终自己研发和制造电动车的核心零部件,并且只供应自己的车型,既不对外采购,也不向外销售。这种封闭式的供应链能带来成本、管理上的优势,但也有弊端。

2017年起,比亚迪就声称要打开供应链,为自己的核心技术寻找更大的空间,但最重要的几步都是在2020年春天才真正迈出。3月,比亚迪把旗下的汽车零部件业务拆分出来,成立了5家新公司。此外,最核心的两个业务—动力电池和电驱动系统半导体IGBT—还将接受融资,计划独立上市。

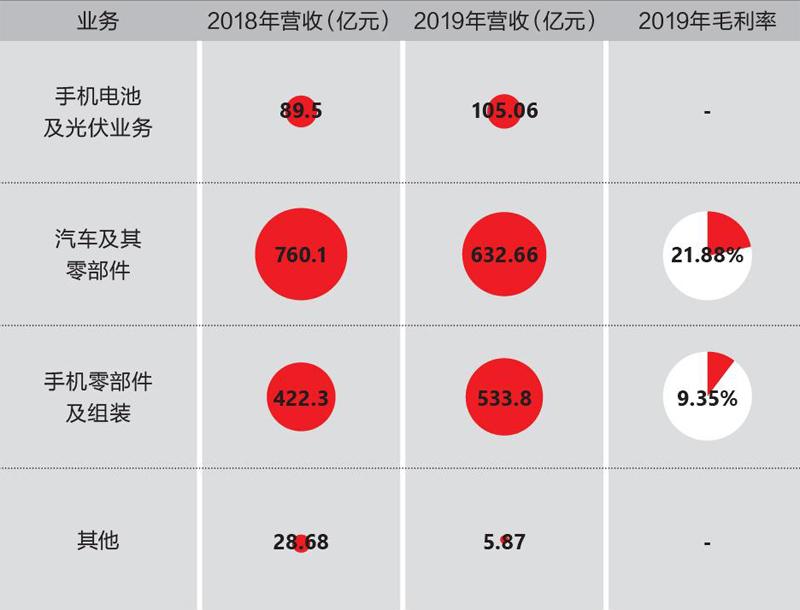

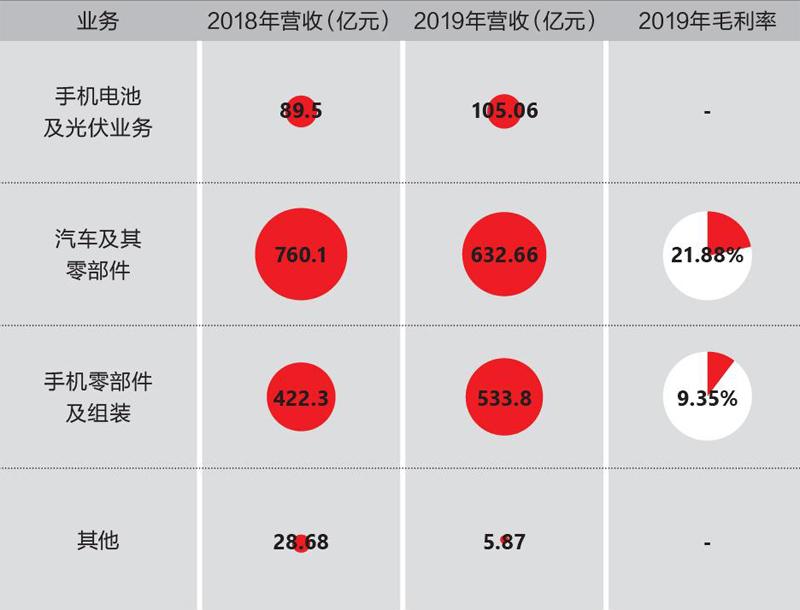

比亚迪的业务构成

数据来源:比亚迪财报

对于自己新推出的动力电池技术,比亚迪的营销不遗余力。它有个颇有气势的名字“刀片电池”,还被直接与中国最大的动力电池制造商宁德时代的产品相比。比亚迪宣称自己的技术更安全,性能也更好。结果,电池技术获得的关注度,甚至超过了首次搭载这一技术的新车比亚迪“汉”本身。

在汽车市场低迷的现状中,这条开放之路不仅寄托了比亚迪的野心,同时也决定了它能否在汽车业生存下去。

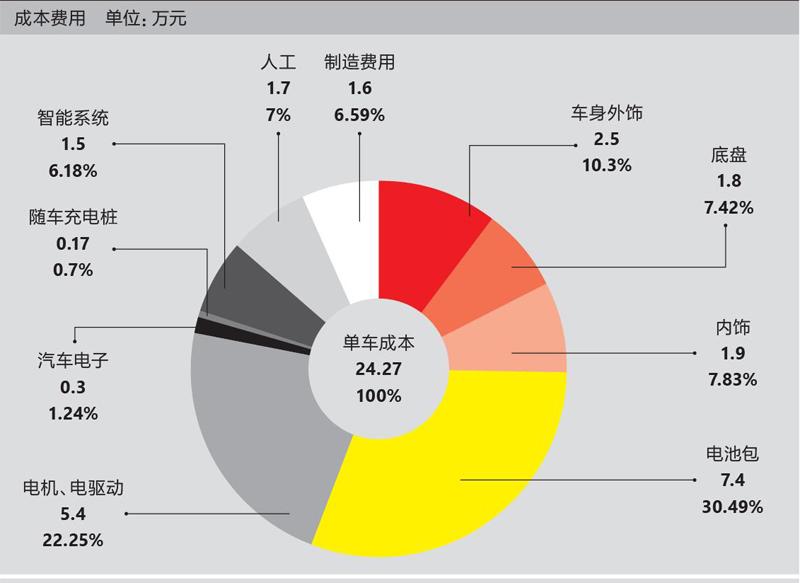

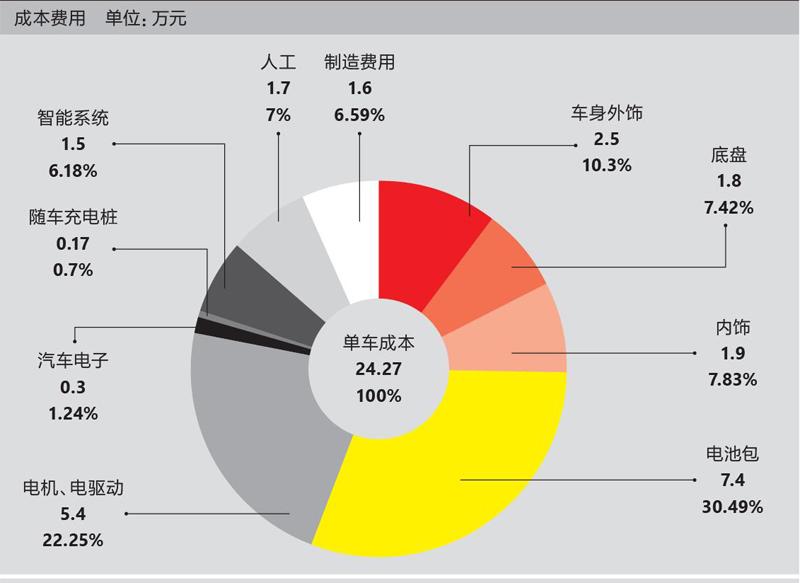

电池是一辆纯电动车中最昂贵的零部件

數据来源:中信证券

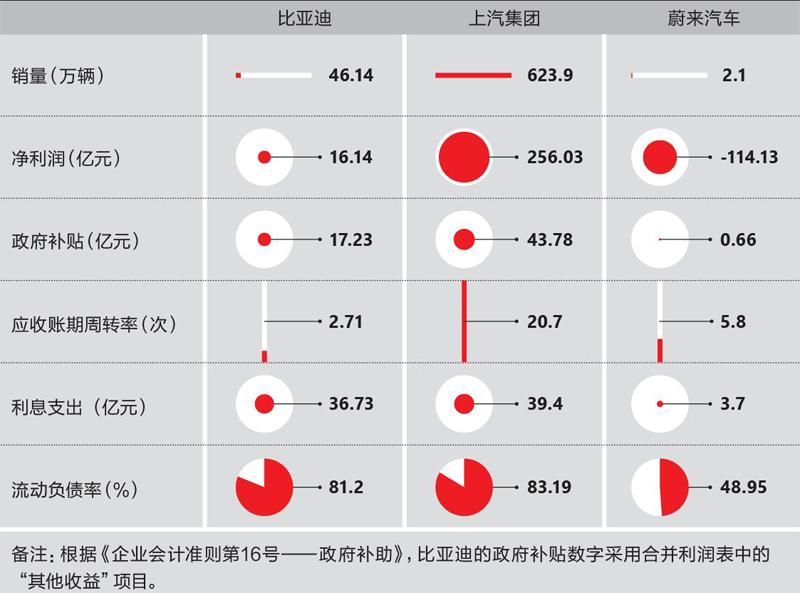

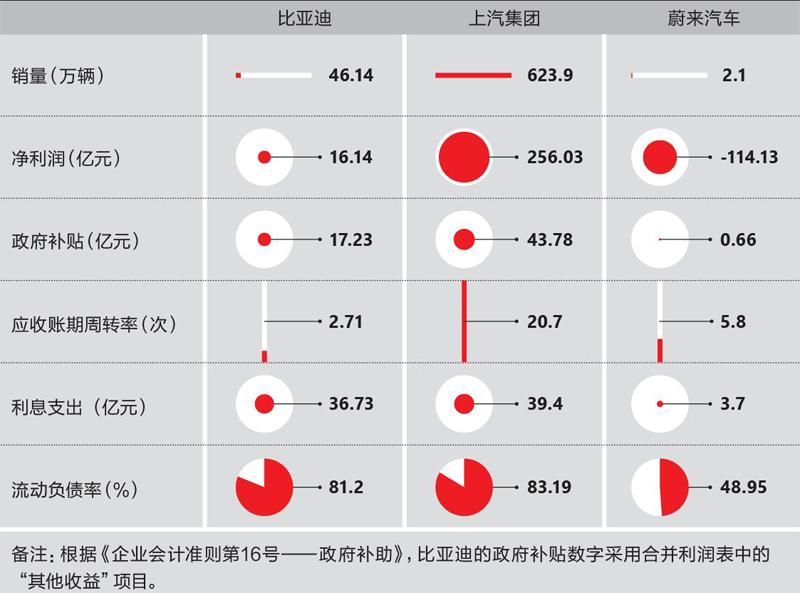

比亚迪、上汽集团与蔚来部分2019年经营数据对比

数据来源:比亚迪、上汽集团及蔚来汽车财报

整车业务的生存困境

17年前,比亚迪以“全球最大的手机锂电池供应商”身份收购了一家位于陕西的没落汽车厂,获得汽车生产资质。2006年,它造出了自己的第一款纯电动车,后一年就把手机零部件业务独立为“比亚迪电子”,拆分上市。如今,比亚迪不论从业务规模还是公众认知上,都是一家以新能源车为主的公司。

不过经营至今,比亚迪在账面上还像个要考虑生计问题的中小型汽车公司。

2019年,比亚迪的汽车销量为46.1万辆,比2016年只增长了5万辆,排名中国第17位。这个规模不及上汽集团的月平均销量。在越发讲求规模效应的汽车业,比亚迪的这个销量,加上它低廉的售价,很难长期支撑一个独立的汽车公司。

更关键的是,比亚迪的盈利情况正在恶化。从2019年比亚迪的财报中可以看到,当年公司的“其他收益”超过17亿元,几乎等于全年的净利润。相关会计规则显示,所谓“其他收益”,其实就是比亚迪获得的各类政府补贴,其中也包括针对新能源车的补贴。某种程度上,比亚迪是一个靠补贴盈利的公司。

比亚迪2006年就推出了自己的首款纯电动车,但很长一段时间里,它都是一个以燃油车为主的公司,直到2013年,政府对新能源车的补贴大幅提升之后,它的混合动力汽车(以“秦”为代表)的销量才开始攀升,并依靠补贴成为比亚迪的利润奶牛。

特斯拉早期的重要资金来源,也是政府的无息贷款和补贴。问题在于,中国针对新能源车的现金补贴即将结束。实际上,从2017年开始新能源车的补贴显著下降后,比亚迪的净利润已经连续3年保持20%以上的降幅。2019年财报中,比亚迪给出的利润下滑主要原因就是“新能源车补贴退坡带来的短期影响”。

在这种情况下,封闭的供应体系就成了问题。

相比于其他汽车公司,比亚迪有一点很不同:新能源车的核心零部件(动力电池、IGBT),几乎是100%自产自销。考虑到上述两种核心零部件可以占整车成本的50%左右,这就意味着,一辆车上一半的成本,比亚迪可以用最低价拿到,这能为比亚迪的纯电动车节省1万到2万元的单车成本。

这也帮助它在新能源车的补贴时代,获得更大的价格优势,一下子抓住了8万到15万元区间的主流汽车消费人群,成为政策红利的最大受益者。

但封闭供应链最大的问题是竞争力下降。长期稳定的供应关系,会使零部件制造商缺乏不断进步的压力,另一方面,整车公司也会无法通过竞标获得最先进的技术。同时,由于供应关系的封闭,也限制了供应商扩大规模效应,进而使得原本的成本优势被削弱。

偶尔在特定情况下,封闭供应链也有优势。比如当今全球最大的汽车公司丰田,虽然零部件不是自己制造,但在很长一段时间里,它都与固定的、甚至有股权关系的供应商合作。这种封闭共同体能够最大限度地提升生产效率,降低运营成本。

不过如今,大多数汽车公司,都向外部供应商采购绝大多数零部件,自己只掌握核心零部件的技术标定能力,以及整车的研发、生产能力。反过来,一个零部件供应商,也一定会拥有好几个客户。这样的高度分工体系显然效率更高,对公司来说也更安全。

回到比亚迪现在的情况:销量不济,也就直接限制了它的核心零部件的产销量。一个投入巨大力量研发的核心技术,如果每年只能用在几十万辆车上,那就是研发投入的浪费,并且削弱了成本优势。

同时,由于零部件只对内销售,所有费用都只能靠整车销售摊销,再加上新能源车补贴款往往不会马上发放,这使得比亚迪的财务压力相比同行更大。以2019年的财报为例,比亚迪的应收账款周转率远低于国内同行,资产负债率也更高。

所以,比亚迪打破封闭体系的经营变化,也可被视作公司在财务层面找到的“开源”之道。

比亚迪采用“刀片电池”可能带来的毛利率提升

数据来源:天风证券根据公开资料测算

电池研发的实际动力

在确定开放战略的核心时,比亚迪又回到了自己发家时的电池生意。

动力电池是一辆电动车上最昂贵的零部件,它也几乎决定了一辆电动车最受人关注的性能指标—续航里程。它在电动车里的地位,就像燃油车里的发动机和变速箱一样。

与此同时,优质的动力电池供应商还比较稀缺,这就产生了一个在汽车业里罕见的现象:作为零部件供应商的动力电池公司,能够在与整车公司的合作中掌握话语权。

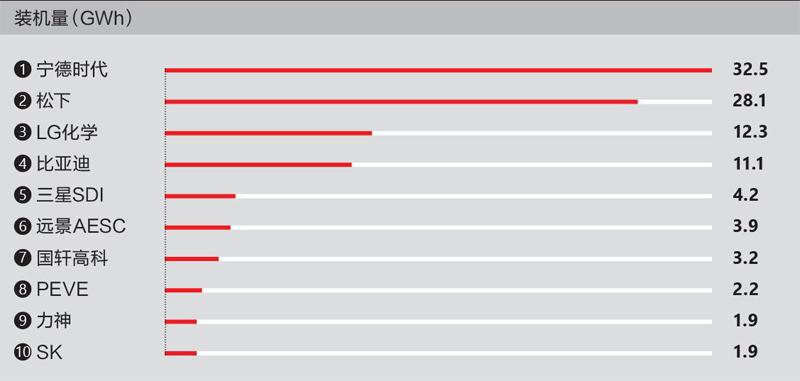

宁德时代就是凭借这种稀缺性,获得中国市场50%以上的份额,成为全球最大的动力电池供应商,以及创业板市值最高的公司。如果比亚迪也能在这个行业获得领先地位,成为全球汽车供应链的主要一环,那么这部分业务的规模可以轻松超过每年整车销售的部分。

要赢得这个未来,比亚迪的电池就必须供应给更多品牌的车型,没有一家汽车公司愿意自己的核心零部件掌握在竞争对手那里。如果动力电池只是比亚迪的一个事业部,就很难打消潜在客户的怀疑:我拿到的供应条件,会不会比你的母公司差?我的车型技术细节,会不会透露给竞争对手?所以它必须以一个独立公司的形象出现。

同样的问题也曾出现在上汽与阿里巴巴合资的创业公司“斑马网络”身上。斑马网络主要提供车载操作系统,搭载其产品的上汽“荣威”车型大卖后,斑马也希望开拓更多客户。为了淡化自己的发家背景,公司不仅引入了外部投资,也更换了来自阿里巴巴的高管层。

2019年全球动力电池装机量Top 10

数据来源:SNE Research

比亚迪正在为动力电池业务寻找外部投资者,其中还有一些财务角度的考虑。

此前,比亚迪为动力电池业务融资的主要方式是二级市场的定向增发和发债。相比之下,一级市场的股权融资成本更低、更灵活,也有助于吸引战略合作伙伴。上汽、一汽、本田等都曾通过建立合资公司或直接入股的方式,与宁德时代深度绑定,这能确保动力电池公司获得长期稳定的供应关系、形成产业联盟。

当然,业务独立的前提,是比亚迪证明自己的电池技术依然领先,在市场上有竞争力。这也是为什么它在宣布动力电池业务独立的同时,也推出了它的主打产品—刀片电池。

目前,刀片电池只搭载在比亚迪自己的新车型“汉”上,而这款车型还未正式销售。所以对刀片电池前景的预测,很大程度是个专业的锂电池技术问题。在这里我们尽可能简单地解释刀片电池的原理和背后的商业逻辑。

如今汽车的动力电池主要有两种,一种是磷酸铁锂电池,另一种是三元锂电池。前者更便宜、更安全、寿命也更高,但后者的充电速度更快、能量密度更高。也就是说,在同等重量下,三元锂电池可储存和释放的电能更多。比亚迪自己生产的也更多是三元锂电池。

一辆电动车能携带的电池有限,所以提升能量密度,就是提升电动车续航里程的最直接方法。在中国的电动车补贴标准中,不仅对续航里程有要求,也明确要求电池的能量密度只有达到169KWh/kg,才能获得全额补贴。因此,三元锂电池是过去几年汽车动力电池的主流技术。

这再次体现了截至目前中国电动车行业发展的一个基本逻辑:补贴政策决定了市场会使用什么样的产品。随着补贴退坡,电动车的产品逻辑也会产生变化。

现阶段,厂商会追求以尽可能低的成本,提供尽可能好的电动车驾驶体验。所以,比亚迪开始琢磨磷酸铁锂这个“老技术”的潜力:想提升电动车的续航里程,未必要提升能量密度,还可以提升动力电池的空间利用率。

从外表看,电动车的动力电池是车底部的一大块金属板,但它不是一整块完整的电池,而是由数千个小电池(也就是电芯),经过复杂的技术打包而成。更具体地说,目前大多数的电池包,是先把电芯组成几个到十几个小包装(也就是模组),再把小包装组成一个大的电池包。

而比亚迪的刀片电池,就是取消了模组这个中间环节。它把磷酸铁锂的电芯做成很薄的、像刀片一样的长方形,再将一片片“刀片”排列起来。这样节省了空间和零部件,同等体积内可以装下更多电芯。

按照比亚迪的说法,这样形成的电池包,同等体积的续航里程能接近三元锂电池,同时保持了原有的成本和寿命优势。其实,三元锂电池同样可以通过减少“中间环节”,增加电池包的空间使用率。不同的电池技术路线没有绝对的优劣,并且都还在持续进步中,关键看谁能拿出符合市场需求的完成品。

成本是这里的关键词。诸多研究报告的测算显示,改用刀片电池能为一辆售价20万元左右的纯电动车提升2%至5%的毛利率。在汽车业的竞争中,这可以成为决定性优势。在补贴退坡的情况下,刀片电池或许会适合一些价格20万元以下、定位为城市内通勤工具的电动车,或是出租车、网约车。

一个利好消息是,特斯拉已经逐渐开始采用磷酸铁锂电池的技术,以降低成本。虽然它在中国首先选择的供应商是宁德时代(没错,宁德时代的三元锂电池技术会被比亚迪拿来比较,但前者也有成熟的磷酸鐵锂技术)。

不过,比亚迪很难靠动力电池迅速翻身,因为这个看似新兴的市场已经出现了产能过剩的问题。

2019年,全球前十的动力电池供应商,占据了95%以上的市场份额,它们的总装机量是101GWh(1GWh相当于100万度电)。预计到2021年年底,行业前六的总产能会超过450GWh。如果以每辆车平均电池容量60度电计算,相当于到2022年,全球的纯电动车销量必须超过750万辆,才能消化所有产能。

在中国范围内,比亚迪在动力电池上的竞争对手也不只宁德时代,LG化学、松下、三星SDI都已经在中国大规模建厂。几年之后的市场,也许不仅是供过于求的局面,而且是全球性竞争。

如果把眼光放得更远一点,这个行业的不确定性就更大了。不论是搭载三元锂电池还是刀片电池,现在的电池技术都还不足以弥补电动车最大的体验短板—充电速度慢、充电不方便。虽然续航里程在不断提高,但电动车没法像燃油车那样,轻易地找到一个站点,花5分钟补给就能再开好几百公里。

这些问题,可以靠一个高密度的充电网络来解决,但电池技术也要彻底革新,而非现在的小步迭代。这两件事,比亚迪都在做,但都没有把握成为领先者,因为几乎所有的动力电池玩家,包括尚未进入这个市场的汽车巨头们(比如博世),都在研发下一代的电池技术,5至10年后可能就会有商业化产品问世。

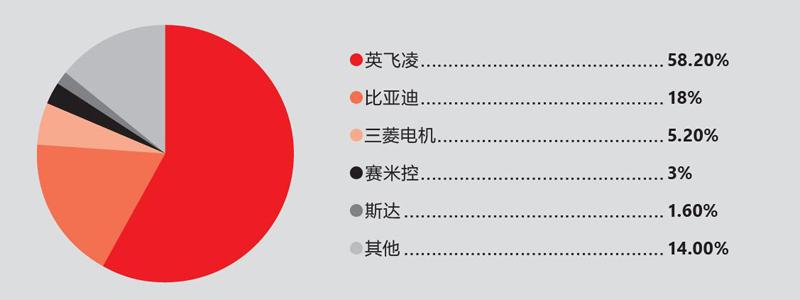

2019年中国新能源车IGBT业务市场份额

数据来源:比亚迪财报、光大证券研究所

半导体业务的黑马成色

相比于动力电池业务在舆论和资本市场上的受追捧,比亚迪开放的另一个零部件受到的关注要少一些,但它反而可能成为黑马。

IGBT是一个用在电驱动系统上的半导体部件,类似于电驱动系统的“CPU”。这是电动车上成本仅次于动力电池的零部件,占单车成本的10%左右。同时,它有较高的技术门槛,要想在乘用车上使用,需要达到很高的技术水准。

这个领域的统治者是英飞凌,中国一大半的电动车上用的是它的IGBT产品。国内市占率的第二名就是比亚迪。从2005年开始研发这一技术后,目前比亚迪拥有完整的IGBT生产技术,包括设计、制造、测试与封装。

如果从技术和产品水准上说,比亚迪的IGBT业务在中国的相对地位可能还要高于动力电池。这一技术的开放,就和中国半导体行业的其他独角兽一样,是一个典型的“国产替代”的故事。

目前,比亚迪的IGBT,在开发技术上落后英飞凌约一代产品。英飞凌也通过品牌效应,获得了更低的原料采购价格,并要求更高的定价。但在中美关系日益紧张,半导体行业获得国家政策持续利好倾斜的状态下,中国品牌的IGBT产品赶上全球顶尖水平的速度,可能会比同处自主研发困境中的手机芯片快得多。

而在国内车规级IGBT业务的发展前景中,政策倾斜又起到了重要的推动作用。

中国的新能源车有所谓“双积分”政策,简而言之,就是要求每家汽车公司销售的汽车平均油耗低于5L/100km,并且要尽可能多生产新能源车;如果达不到要求,就要向超标完成的公司花钱购买积分。车企在这一转型过程中,会有阶段性使用插电混动车来替代燃油车的强需求,此后再逐渐向纯电动车转型。

动力电池的主要客户是纯电动车,而IGBT在插电混动车上的应用也很广泛。所以,有一定技术壁垒和产能保证的比亚迪,短期内IGBT的销售增长可期。 目前,比亚迪已与金康、蓝海华腾、吉泰科等多家整车、电控供应商达成合作,进一步向外推销自产的IGBT产品。

此外,比亚迪还有光伏、轨道交通两项新兴业务。光伏发电输出的电能需要经过IGBT模块处理,才能满足国家电网的标准;轨道交通内的牵引电传动系统,也需要搭载高可靠性的IGBT模块。而通过IGBT业务的领先优势,比亚迪其实已经摸到了参与各类“新基建”项目的门路。

汽车业务还重要吗?

随着电动车市场的前景被不断看好,比亚迪动力电池和IGBT业务的潜力甚至超过了车本身。这是比亚迪市值有保障的原因。一个随之而来的猜测是,比亚迪今后将以该业务为重,逐渐转型成一个电池和电驱动系统的核心供应商,甚至成为一个基于动力电池业务的能源公司。

但恐怕很长一段时间内,比亚迪首先还得是个汽车公司,并且必须把汽车业务做好。最简单的理由是,零部件业务的扩张还需要时间,比亚迪还需要靠卖车获得现金流。其作为汽车公司的成熟程度,也会影响零部件的向外扩张成功与否。

就动力电池而言,刀片电池在外部的第一个大单,很可能来自比亚迪和丰田的合作。今年4月,比亚迪宣布与丰田成立合资公司,共同开发、生产、销售纯电动车,并且将在2025年之前推出首款挂丰田车标的纯电动车。

可以预想,这辆车上将使用比亚迪的刀片电池的技术,同时必须达到丰田产品的严格标准。如果这一合资公司能够达到预期,获得市场认可,那么比亚迪的电池就更有机会在全球市场获得机会。

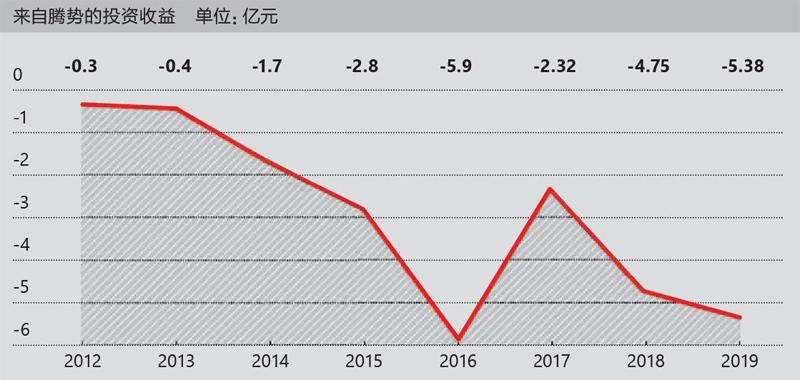

比亚迪此前的败绩让人没法对这个合资公司的前景太乐观。2010年,它就与奔驰母公司戴姆勒成立合资公司,推出纯电动车品牌“腾势”。但它的外形无法让人和奔驰产生任何联想,续航里程等核心指标也没有竞争力,价格更是远高于比亚迪的产品。

财报数据显示,自2012年到2019年,比亚迪在这个合资公司上已经累计亏损了23.55亿元。

不论是燃油车还是电动车,中外合资汽车公司要成功,关键一条就是股东双方能否完全为合资公司的利益考量,而不是互相提防、计算彼此得失。设计、细节质量、操作系统、定价……都会影响消费者的决策。这背后,考验的是一家汽车公司的综合能力。

与戴姆勒合资的腾势现在是比亚迪的负担

数据来源:比亚迪财报

如果比亚迪还要认真对待整车业务,它还需要意识到,开放是双向的。比亚迪在让自己的核心技术走出去的同时,也需要使用真正好的外部资源。

所幸,这一点上已经可以看到一些动作。

比亚迪在2017年聘请了奥迪前设计总监沃尔夫冈·艾格,通过改进“王朝系列”逐渐解决了之前车型体系杂乱、辨识度不高的问题,并且在2019年—其进入汽车业的第15年—建立了设计中心。

肉眼可见,比亚迪现在的车型外观比过去要好多了。人们不再看到第一代比亚迪“秦”灾难性的尾灯设计。最新推出的比亚迪“汉”,已经拥有了豪华车级别的内外饰设计。要让优秀设计落地,不仅仅是聘请几个大师这么简单,管理层需赋予“外来和尚”更大的决策权,并且优化产品规划的业务流程。不然,再优秀的设计作品到了实车上也会走样。

据《第一财经》杂志了解,比亚迪也一直寻求在核心零部件上引入外部供应商,甚至包括电池、电驱动系统。比亚迪似乎也认识到,如果不引入竞争,自己的零部件技术得不到刺激,自己的產品力也无法提升。

值得注意的是,刚上市的比亚迪“汉”,还搭载了来自华为的车载系统和配套服务。这也是寻求开放合作的信号。

比亚迪“汉”这款纯电动车的乘坐空间比特斯拉Model 3更大,续航里程、外型内饰看起来也不遑多让,补贴后的最低售价不到22万元。它的销量能否帮比亚迪提升品牌形象,并且为刀片电池正名,也会影响市场对其开放战略的预期。

从公司的发展史能看出,比亚迪是那种善于变化方向的公司—从电器零部件到手机,从手机锂电池到汽车业,再到动力电池,比亚迪擅长从已有业务出发,在政策和市场的变化中寻找新的潜力股。有的时候,它能迅速踩准风口,有的时候,它又会因风口撤去而面临危机。

要判断什么是未来的方向,往往并不难,难的是制定有效的策略并强力执行。开放核心技术是一条值得长期坚持的道路,想要走通它,现在的比亚迪没有分心的时间。