华北北部古生代-中生代多期变质作用及其大地构造意义

——“华北地区古生代变质作用和动力学”研究进展与展望

初航 ,张晋瑞,魏春景,王惠初,康健丽

(1.中国地质调查局天津地质调查中心,300170;2.吉林大学地球科学学院,长春,130061;3.北京大学地球与空间科学学院,北京,100871;4.中国地质调查局华北地质科技创新中心,天津300170)

华北北部地区包括华北克拉通北缘和兴蒙造山带的中西段,记录了从古生代以来与古亚洲洋俯冲、碰撞有关的构造演化过程[1]。然而,近年来围绕这一地区早古生代以来的构造演化和属性尤其是古亚洲洋的闭合时间和位置存在不同的认识。一种观点认为碰撞缝合发生在晚二叠到早三叠纪[2~7]。例如,Xiao et al.[4]强调沿索伦缝合带广泛分布晚古生代蛇绿岩,认为中亚造山带演化类似于中新生代环太平洋加积型造山带,古亚洲洋在古生代时期存在多次洋脊俯冲过程,形成两套向北(贺根山、宝力道)、一套向南(温都尔庙)的俯冲-加积体系并最终于晚二叠纪通过索伦缝合带封闭。Jian et al.[8]认为内蒙古中部早石炭纪时南部造山带(苏右旗)和北部造山带(苏左旗)之间为广阔的古亚洲洋,二叠纪-三叠纪期间为洋内沟-弧体系,直到晚二叠纪到早三叠纪沿索伦山最终闭合。Song et al.[9]将内蒙古中部的蛇绿岩分为北部二连浩特-贺根山-西乌珠穆沁旗蛇绿岩带和南部索伦-林西蛇绿岩带;北部蛇绿岩带类似于现代洋中脊,而南带蛇绿岩地球化学特征类似于SSZ型的洋壳,为弧后环境。蛇绿岩已有的年龄统计表明兴蒙造山带应经历了两期洋壳俯冲-弧后伸展-碰撞的旋回,形成了两个阶段的岩浆活动,时间分别为500~410 Ma和360~220 Ma,中间有50 Ma的间隔。古亚洲洋最终闭合时间是230~220 Ma。Miao et al.[10]提出弧后盆地残留洋的观点,认为古亚洲洋晚期阶段以温都尔庙洋和贺根山残留洋为代表,二叠纪-三叠纪早期,通过二连-贺根山、宝力道-锡林浩特以及索伦山-林西等三条蛇绿岩带闭合,形成宽广的缝合带。Chen et al.[11]通过对内蒙古苏尼特左旗岩浆岩的研究,认为它们代表晚古生代(310 Ma)古亚洲洋向北俯冲于南蒙微大陆之下,而230 Ma的哈拉图岩浆带属于大陆碰撞阶段。Zhang et al.[12]通过华北隆化地区等4个侵入岩时代(324~302 Ma),推断古亚洲洋于310 Ma向其南部的华北板块俯冲形成安第斯型大陆边缘,因此认为古亚洲洋的闭合晚于290 Ma,在中生代(230 Ma)发生碰撞。另一种观点认为碰撞缝合发生在晚志留纪或早-中泥盆纪[13-17]。Xu et al.[18]强调在内蒙古中部地区晚志留世西别河组前陆磨拉石建造不整合上覆于南带温都尔庙群混杂带和徐尼乌苏组复理石建造,中晚泥盆世的色日巴彦敖包组磨拉石组合不整合覆盖在北带温都尔庙群混杂带之上,因此在内蒙古中部识别出了早古生代南、北双冲造山带。Tong et al.[19]强调内蒙古中部二连浩特到贺根山一带大规模的二叠纪碱性花岗岩形成于造山后的伸展环境。邵济安等[20]从古地理分析角度,将我国内蒙古西部的晚古生代宝力格裂谷带与蒙古戈壁-天山裂谷带联接为一条延伸数千米规模的大陆裂谷带,认为中亚造山带自石炭-二叠纪以来在伸展构造背景下进入新的地壳演化阶段。以上两种观点各有根据但是至今没有达成共识。

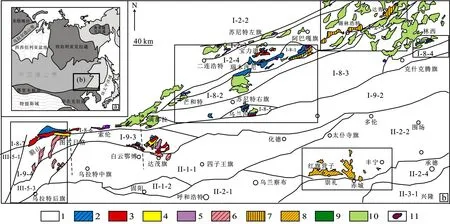

2011—2013年,“华北地区古生代变质作用和动力学”作为中国地质调查局地质调查工作项目对该地区变质作用开展了系统研究。结合区域上的动力变质岩、侵入岩和前人的研究成果,确定了该区域在古生代以来的变质作用可分为四期:志留纪的高压低温型(430~410 Ma)、早-中泥盆纪的中压型(~400 Ma),石炭纪的低压高温型(345~309 Ma),早三叠纪(~240 Ma)的中-低压低温型,这一认识对探讨华北北缘古生代以来的构造演化具有重要的启示意义。陆松年的中国1/250万变质岩大地构造相图的编制也参考应用了华北北部古生代变质岩的研究成果,对部分大地构造分区性质和范围做了相应调整,如图1所示。本文旨在阐述华北北部几个主要变质岩系的最新研究成果,包括华北北缘赤城一带的红旗营子群混杂岩,内蒙古中部地区温都尔庙群、狼山地区宝音图群、锡林郭勒杂岩以及双井片岩,主要从变质P-T轨迹和年代学来约束其可能的构造意义。

图1 a:欧亚大地构造位置图;b:华北北部古生代变质岩系分布略简图,图中构造分区引自中国1/250万变质岩大地构造图(据参考文献[21])Fig.1 a:Tectonic map of Eurasia showing the location of CAOB;b:Geological sketch map showing the lithological distribution of different metamorphic series in northern North China,the tectonic subdivision is compiled from 1/250 tectonic map of the metamorphic rocks in China[21]

1 华北北部地区变质岩系研究进展

1.1 赤城地区红旗营子杂岩

红旗营子杂岩位于河北赤城-崇礼地区,包括三套岩石组合:正片麻岩、表壳岩和混杂岩。正片麻岩主要分布在赤城到丰宁地区,可分为两部分:新太古代(2.55~2.53 Ga)的石英闪长质-英云闪长质-花岗闪长质片麻岩,为一套典型的TTG岩系,源于石榴石稳定域高压条件下新生基性地壳的部分熔融[22];古元古代(1.87~1.82 Ga)花岗闪长岩、二长花岗岩和正长花岗岩,源于新太古代到古元古代变质基性岩和杂砂岩在斜长石稳定域低压条件下的部分熔融[22]。表壳岩组合主要分布在红旗营子地区,少量分布在马营和丰宁地区。主要包括变质长英质火山岩、斜长角闪岩、黑云母斜长片麻岩、石榴夕线斜长片麻岩、变质砂岩、石英岩和大理岩。其中锆石年龄非常复杂,分布范围从新太古代到中生代,可分为4个年龄组:2.50~2.29 Ga、1.90~1.74 Ga、~453 Ma以及323~234 Ma[23]。

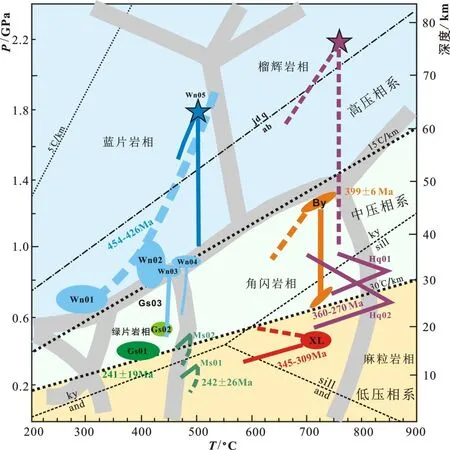

混杂岩分布在赤城县城附近,主要为变质沉积岩如副片麻岩和变质砂岩,并含大量的超基性和变质基性岩透镜体。其中副片麻岩主要为石榴黑云斜长片麻岩并含有部分熔融形成的浅色体和花岗质脉体。超基性岩主要为方辉橄榄岩、纯橄岩和少量的超基性堆晶体,为典型蛇绿混杂岩,称为赤城混杂岩。变质基性岩透镜体主要为退变榴辉岩和(石榴)角闪岩。倪志耀等[24]首次在吕和堡的退变榴辉岩石榴石包体中发现了硬玉分子为32%的绿辉石,并进一步研究认为该退变榴辉岩经历了三个阶段的变质演化:压力峰期的榴辉岩相阶段(14~15 kbar/680~730°C),温度峰期的高压麻粒岩相和角闪岩相退变质阶段(6.7~8.1 kbar/530~610°C[25])。本项目组近期对退变榴辉岩和斜长角闪岩开展了系统的变质作用研究。确定退变榴辉岩中石榴石有明显成分环带,从核到幔部镁铝榴石含量逐渐升高,钙铝榴石含量降低,而边部镁铝榴石含量降低。在P-T视剖面图中,石榴石核-幔成分以记录了早期从17 kbar/660°C至>22 kbar/750°C的进变质过程。峰期为等温降压过程,在熔体(流体)缺失条件下形成后成合晶和石榴石的冠状体,记录的压力为8~11kbar(图2中Hq01)。斜长角闪岩则代表了叠加变质作用,包括峰前加热、温度峰期和峰后冷却3个演化阶段;利用斜长石中最高的钙长石含量以及角闪石中钛含量限定峰期条件为5~7 kbar/780~830°C(图2中Hq02)。这两类岩石的峰期条件指示的地温梯度分别为9°C/km和35℃/km,为典型的高压(HP)型和低压(LP)型。

图2 华北北部古生代-中生代变质作用P-T-t轨迹图Fig.2 Summarized P-T-t paths for the Paleozoic-Mesozoic metamorphism in northern North China

赤城混杂岩的年龄数据很多,对这些年龄以及变质作用的大地构造环境也有不同认识。Niet al.[25]在退变榴辉岩中获得了325 Ma的变质年龄,认为其代表榴辉岩相峰期变质时间。孔旭等[26]对退变榴辉岩详细U-Pb年代学研究,认为榴辉岩相变质年龄为~355 Ma,麻粒岩相和角闪岩相叠加的时间为~341 Ma或326~322 Ma。这些学者均认为榴辉岩相变质与晚古生代古亚洲洋向南俯冲于华北北缘有关。然而,后来的定年研究陆续发现了一些古元古代变质年龄。例如,初航等[27]在副片麻岩中获得了古元古代和晚古生代两期变质锆石年龄:1.89~1.83 Ga和334~293 Ma;在黄土岭和七里墩地区退变榴辉岩同样获得两期变质年龄,~1.80 Ga和~354 Ma。特别是混杂岩中与深融有关的花岗质脉体年龄为360~289 Ma[23,27],说明这些晚古生代变质年龄可能与区域深融事件有关。Zhang et al.[28]通过对上述红旗营子杂岩年代学数据的总结,提出该杂岩最初形成于新太古代,在1.95~1.85 Ga期间经历了与华北中部造山带有关的俯冲和碰撞过程,并且,在古生代经历了与古亚洲洋俯冲有关的构造热事件改造。Tian et al.[29]对橄榄岩中Re-Os同位素研究显示这些超基性岩在2.05 Ga到981 Ma期间经历了与俯冲流体有关的地幔交代作用,Liu&Zhang[30]认为该区超基性岩代表古元古代期间经历俯冲的蛇绿岩单元。

本项目组最近研究[31]结果表明,赤城混杂岩中的榴辉岩相变质作用发生在古元古代(~1.85 Ga),区内1.87~1.82 Ga的正片麻岩组合,可能代表与俯冲有关的岛弧岩浆作用;而叠加的角闪岩相低压变质组合则代表晚古生代(360~270 Ma)区域构造-热事件[31]。有些学者认为晚古生代构造-热事件与古亚洲洋向华北克拉通俯冲有关[32,33,28]。如 Zhang et al.[32,33]认为在晚石炭纪-早二叠纪时期华北克拉通北缘为安第斯型大陆边缘弧环境。然而,另外一些学者认为晚古生代时期华北克拉通北缘与兴蒙造山带一起处于伸展构造背景[34,35]。例如,邵济安等[34]根据在高寺台纯橄榄岩的铬矿中发现的熔融包裹体组合为黄长石+黑榴石+单斜辉石组合,指示高温富集地幔部分熔融的产物,与大陆岩石圈伸展减薄有关。

1.2 内蒙古中部温都尔庙群变质作用

温都尔庙群分布于内蒙古中部的南、北造山带中,以蛇绿混杂岩的形式产出。南造山带的温都尔庙群以苏尼特右旗西南部的乌兰沟剖面为代表,可划分为2个组:哈尔哈达组和桑达来因组。哈尔哈达组主要为一套绿泥绢云石英片岩夹铁质岩、变质基性岩、变质安山岩、燧石岩和多硅白云母片岩,以强烈的糜棱岩化为特征。其中变质辉长岩出现特征高压矿物组合:钠质闪石+黑硬绿泥石+绿泥石+钠长石+多硅白云母+方解石+白云石+石英,副矿物为榍石和磁铁矿[36],钠质闪石发育明显环带,核部为蓝闪石,边部为青铝闪石,多硅白云母的Si含量可以达到3.64。Tang&Yan[37]在石英片岩中发现了迪尔石、蓝闪石、赤铁矿、磁铁矿、红帘石、铁滑石和黑硬绿泥石[38]等变质矿物,并估算其变质P-T条件为0.6~0.75 GPa/250~350°C(图2中Mn01)。变质年代学研究结果显示多硅白云母石英糜棱岩中多硅白云母的Ar-Ar年龄为454±2 Ma和449±2 Ma[36];蓝片岩中蓝闪石的Ar-Ar等时线年龄为426±15 Ma和446±15 Ma[15],指示早古生代的洋壳俯冲变质作用。李承东等[38]通过锆石U-Pb年代学方法确定变质安山岩形成年龄为470±2 Ma,这套变质安山岩被认为代表了早古生代卷入俯冲带的岛弧残片。

桑达来因组原定为温都尔庙群下部,主要由变质玄武岩和辉长、辉绿岩组成,夹有少量硅铁质岩,局部含有超基性岩和碳酸岩透镜体。变质基性火山岩以绿片岩相变质为主,局部保留枕状构造或发育钠质闪石片岩。值得注意的是,这种钠质闪石片岩曾被认为是典型“蓝片岩”,其矿物组合为钠质闪石、绿帘石、钠长石、绿泥石和阳起石,钠质闪石以镁钠闪石为主,与典型蓝片岩明显不同[39]。相平衡模拟结果显示其变质P-T条件为:3.2~4.2 kbar/355~415℃(图2中Gs01),地温梯度为18~25℃/km,为典型的中压相系[39]。Chu etal.[40]对变质基性火山岩进行锆石定年研究显示,岩石中锆石来源复杂,多为基性岩浆从围岩或其它源区捕获的,锆石年龄变化从晚太古代到早中生代,其中最小的一组年龄分别为246~261 Ma和235~239 Ma,个别基性岩样品发育原生岩浆锆石年龄为246±3 Ma,变基性岩中阳起石的激光Ar-Ar年龄为241±19 Ma[41],表明这些基性岩形成于中生代早期,随后发生变质作用。地球化学特征显示这些变质基性岩具有N-MORB或E-MORB特征,并遭受了微弱的地壳混染。综合研究结果表明,这套变质基性岩的原岩应代表一种扩张规模有限的洋盆环境,洋盆的形成可能与该区晚石炭纪以来持续发生的伸展作用有关[40,42]。钠质闪石片岩并非典型洋壳俯冲变质的产物,而与有限洋盆的在早中生代发生的被动闭合有关[39]。

在北造山带温都尔庙群沿芒和特、苏尼特左旗南和洪格尔一线分布,主要以基质和岩块的形式产出,基质为一套绢云绿泥石英片岩、云母片岩、石英岩、含铁石英岩和变质基性岩,其中零散出现超基性岩、蓝片岩和大理岩块体。如徐备等[17]在苏左旗南部的瑙木浑尼地区发现了典型的蓝片岩,并确定其中蓝闪石的Ar-Ar年龄为383±13 Ma,代表北造山带碰撞造山的时间。李瑞彪等[43]在芒和特地区发现了含钠质闪石的石英岩,利用传统温压计估算其P-T条件为0.7~1.0 GPa/400~450°C(图2中Wn02)。

本项目组对北造山带中的高压变质岩块体开展了系统的变质作用研究。Zhang et al.[39]确定瑙木浑尼地区的蓝片岩由蓝闪石、绿帘石、钠长石、白云母、石英和榍石等矿物组成,利用相平衡模拟方法确定其峰期P-T条件为0.80~0.81 GPa/420°C~470°C,峰后出现等温降压变质演化(图2中Wn03);并在芒和特地区发现了含石榴石的冻蓝闪石片岩,其矿物组合为冻蓝闪石、绿帘石、钠长石和榍石,石榴石仅仅作为钠长石变斑晶中的包体存在,利用相平衡模拟方法确定其峰期条件为8.2~9.0 kbar/455~495°C,峰后降温降压的过程(图2中Wn04)。最新研究表明包体石榴石成分记录从15.1 kbar/460°C到18.3 kbar/502°C的高压进变质过程,峰后出现近等温减压过程形成钠长石变斑晶(图2中Wn05,张晋瑞等未发表资料)。因而推测北造山带温都尔庙群岩石早期经历了与大洋俯冲相关的高压变质作用,晚期遭受了与碰撞有关的中压型变质的叠加。

对南、北造山带的温都尔庙群碎屑锆石进行了系统的统计分析[41]。北带温都尔庙群锆石年龄范围很宽,从晚太古代到早古生代,并指示多来源的沉积源区。其中两个最主要的峰值位于436~410 Ma和489~460 Ma,对应兴蒙造山带早古生代两期岛弧岩浆事件[8,11,38,44,45,46];648 Ma和 806 Ma两个年龄峰值与北部额尔古纳和兴安地块中新元古代岩浆活动时间一致;1 176 Ma和1 548 Ma的年龄峰与南蒙微陆块中的年龄对应[47,81];而具有更老年龄的锆石可能来源于华北克拉通。南带温都尔庙群的锆石年龄峰大部分与北带类似,但是缺少特征性的新元古代年龄峰,缺乏来自北部陆块的碎屑物质,进一步支持早古生代古亚洲洋南、北双向俯冲的构造模式。

1.3 内蒙古中西部宝音图群变质作用

宝音图群主要分布在内蒙古中西部狼山、宝音图、图古日格和达茂旗等地,岩石组合主要为云母片岩、石英片岩、石英岩夹透镜状或似层状斜长角闪岩和大理岩,并发育典型的巴罗式变质带,出现石榴石、十字石、蓝晶石和夕线石等特征变质矿物[48]。对宝音图群的时代和大地构造位置有不同认识。有些学者认为其形成于古元代,属于中亚造山带的结晶基底;徐备等[49]在图古日格地区宝音图群中的斜长角闪岩中获得全岩Sm-Nd等时线年龄为2 485±128 Ma,认为宝音图群属于华北克拉通北缘;孙立新等[50]在宝音图群石英岩中获得碎屑锆石的下限年龄为1 426 Ma,碎屑锆石年龄谱与华北克拉通基本一致,说明宝音图群是华北克拉通的一部分。

本项目组对格尔敖包沟地区宝音图群进行了详细的变质作用研究。Chen et al.[51]确定该地区石榴斜长角闪岩矿物组合为石榴石、角闪石、斜长石、石英、金红石、钛铁矿等。石榴石变斑晶周围发育斜长石及角闪石冠状边,金红石周围发育钛铁矿。斜长石钙长石含量从核到边有升高的趋势;石榴石成分环带较弱,其钙铝榴石含量为0.26~0.28,镁铝榴石为0.11~0.13。相平衡模拟表明岩石经历了顺时针型P-T轨迹,并利用斜长石最低的钙长石值和石榴石中最高镁铝榴石含量确定其峰期P-T条件为13 kbar/725℃,对应地温梯度约为18℃/km;峰期之后发生近等温降压至5~7 kbar(图2中By),,在这一过程中形成石榴石冠状边,金红石转变为钛铁矿,斜长石从核部到边部钙长石含量增高,石榴石中钙铝榴石组分降低但镁铝榴石变化不大。陈亚平等[52]确定宝音图群石榴石云母片岩矿物组合为石榴石、白云母、黑云母、斜长石和石英,石榴石显示微弱的核-边环带,从核到边镁铝榴石升高,钙铝榴石降低。岩相学和相平衡模拟表明岩石经历了从8 kabr/590℃到9 kbar/625℃的升温升压过程,白云母记录了10 kbar/700℃的峰期温压,该样品出现红柱石,反映晚期低压变质作用的叠加。。

锆石U-Pb定年表明,宝音图群石榴石斜长角闪岩和石榴石云母片岩的峰期变质年龄分别为399±6 Ma和402±6 Ma[52];云母石英片岩碎屑锆石主要分布在1 956~2 686 Ma,峰期年龄在2 480~2 600 Ma期间,反映其源区为华北克拉通。宝音图群变质作用的P-T轨迹显示为顺时针型,峰期的变质条件反映的地温梯度为18~21℃/km,属于典型中压相系,代表与地壳加厚有关的碰撞造山背景,由此推测古亚洲洋的闭合应该发生在400 Ma之前,宝音图群作为华北克拉通的一部分被卷入到碰撞造山带中,华北克拉通北部边界为图古日格断裂[51]。

1.4 内蒙古中部锡林郭勒杂岩变质作用

锡林郭勒杂岩分布于苏尼特左旗,锡林浩特至达青牧场一带,主要由黑云片麻岩、变粒岩、花岗片麻岩以及斜长角闪岩夹层或透镜体组成,岩石具有广泛的混合岩化特征,局部形成浅色花岗岩脉。黑云片麻岩中含石榴石、夕线石和堇青石等特征变质矿物。Zhang et al.[35]对含石榴石黑云片麻岩、含堇青石黑云片麻岩以及斜长角闪岩进行了相平衡模拟,结果显示这些岩石中保留的矿物组合都只记录固相线附近的P-T条件,其中两个石榴石片麻岩变质条件分别为5~6 kbar/680~725℃、4~5 kbar/650~680℃、堇青石片麻岩变质条件为4~5 kbar/660~730℃,斜长角闪岩变质条件为4~5 kbar/680~710℃。而石榴黑云片麻岩中石榴石、黑云母的成分环带以及各类岩石中的熔体的含量则指示更高的峰期温度条件,可能达到5~6 kbar/760~790℃。此外,石榴黑云片麻岩和斜长角闪岩样品中斜长石发育成分环带,从核到边钙长石含量升高,指示温度峰期前存在升温并伴随微弱减压的变质演化过程。因而推测锡林郭勒杂岩可能经历了早期升温伴随微弱减压至温度峰期,随后发生近等压冷却的顺时针P-T演化(图2中XL),温度峰期指示的地热梯度为35~40°C/km,为典型的低压高温型(低压相系)。这种P-T轨迹指示先前的碰撞造山带在重力均衡后发生伸展,并伴随地幔物质上涌和岩浆底侵,从而导致在地壳浅层次发生近等压升温直至温度峰期,随后缓慢抬升冷却。

锡林郭勒杂岩一直被认为代表前寒武纪结晶基底,但近年来锆石年代学研究表明除苏尼特左旗附近的有少量中元古代片麻岩以外,其主体应该是早古生代的弧物质,碎屑锆石年龄分布于2 511~454 Ma之间[46,52,53]。锡林郭勒杂岩的变质作用发生在石炭纪。如Liet al.[54]从锡林浩特一带的片麻岩和斜长角闪岩中分别得到312±2 Ma的黑云母Ar-Ar年龄和330~310 Ma的角闪石Ar-Ar年龄;Zhang et al.[35]确定斜长片麻岩中碎屑锆石变质边年龄为345±3 Ma,斜长片麻岩中S型花岗岩脉的侵位年龄为330±9 Ma,斜长角闪岩中的锆石记录长英质熔体的结晶年龄为331±5 Ma,斜长角闪岩中角闪石的Ar-Ar年龄为309±2 Ma,并认为这些年龄代表低压变质作用的冷却时间。康健丽等[55]获得侵入锡林郭勒杂岩变质基性岩脉体或侵入体的岩浆锆石年龄为334~316 Ma,与低压变质作用的时间一致。推断锡林郭勒杂岩的原岩主体应形成于早古生代,可能参与了与古亚洲洋闭合有关的早古生代末期碰撞造山过程。随后,在石炭纪伸展过程中遭受了低压变质作用的叠加[35]。

1.5 内蒙古中部双井片岩变质作用

双井片岩分布于林西地区的西拉木伦河一带,主要包括石榴石白云母石英片岩、二云母片岩、白云母斜长片岩、铁质变粒岩以及变质英安岩等。前人认为双井片岩作为双井杂岩的一部分,构成一个晚太古代地体,称为“双井微陆块”。在内蒙古区域地质志中把双井片岩划分到锡林郭勒杂岩中,但二者有明显差异。本项目组对双井片岩中的石榴白云母片岩进行了系统的变质作用研究[56]。发现石榴石都具有弱的核-边分带,由核到边镁铝榴石和铁铝榴石含量升高,而锰铝榴石和钙铝榴石含量降低。相平衡模拟显示两个石榴石云母片岩都记录了顺时针P-T轨迹,分期之前有较短的进变质过程,如从3.0 kbar/482°C 到3.3 kbar/495°C和从4.2 kbar/478°C 到4.8 kbar/483°C,峰期之后经历近等温减压演化(图2中Ms01和02)。其峰期P-T条件位于绿帘角闪岩相到角闪岩相,相应的地温梯度为26~33°C/km,为典型的低压相系。实际上,以双井片岩为代表的区域低级变质作用广泛存在于沿索伦缝合带分布的晚古生代火山-沉积地层中。例如在达青牧场和乌兰沟地区的晚二叠世变质基性岩发育绿片岩到绿帘角闪岩相组合,同样具有顺时针型P-T轨迹(图2中Gs02和03),峰期温度指示的地温梯度为18~22°C/km,为典型的中压相系[56]。初步研究认为沿索伦缝合带的中-低压相系变质作用可能与已经经历过构造减薄的地壳再次加厚有关[56,57]。

锆石U-Pb年代学研究表明,双井片岩中碎屑锆石的最小年龄范围为246~256 Ma,因此双井片岩的原岩应该晚二叠世-早三叠世沉积物。双井片岩中白云母的Ar-Ar年龄为242±26 Ma[41]。综合以上研究认为,沿索伦缝合带的区域低级变质作用可能与早三叠纪之后的有限洋盆被动闭合有关,这种闭合导致经历过构造减薄的地壳再次加厚,形成具有顺时针P-T轨迹的低压变质带。

2 华北北部地区古生代变质作用期次与构造演化过程

2.1 华北北部地区古生代-中生代变质作用期次

综合华北北部地区各类变质岩系的岩石学特征、年代学数据和变质作用特征,古生代以来的变质作用可初步划分为四期:

第一期为志留纪(454~426 Ma)期间的低温高压变质作用,以内蒙古中部南、北造山带“温都尔庙群”蛇绿混杂岩为代表,发育典型低温高压型矿物组合,可能与古亚洲洋的双向俯冲作用相关。

第二期为早泥盆纪(~400 Ma)的中压型变质作用,以内蒙古西部的宝音图群为代表,发育中压型变质带,出现石榴石斜长角闪岩和蓝晶石片岩等,这期变质作用应代表古亚洲洋闭合有关的碰撞造山事件,推测锡林郭勒杂岩也曾经历该期变质作用。

第三期为石炭纪(345~309 Ma)的低压型变质作用,其影响范围广泛,包括(1)锡林郭勒杂岩中的低压变质组合及部分熔融脉体;(2)宝音图群中的红柱石型低压叠加组合;(3)红旗营子杂岩(包括退变榴辉岩)中的低压高角闪岩相组合这期变质作用与区域伸展事件有关。

第四期为早中生代(~240 Ma)中-低压型变质作用,以内蒙古中部晚古生代-早中生代地层广泛的绿片岩相组合为代表,在强变形域达到绿帘角闪岩相或低角闪岩相,局部可出现钠质闪石片岩,该期变质作用与早-中三叠纪有限洋盆被动闭合有关。

2.2 华北北部地区古生代-中生代构造演化过程

基于华北北部地区四期变质作用的P-T-t轨迹(图1),结合其它区域地质特征,提出该区域构造演化过程如下:

(1)早古生代期间的古亚洲洋俯冲作用

华北北部地区早古生代期间受古亚洲洋双向俯冲影响,形成南、北两个俯冲体系[8,14,15,16,18]。位于芒和特、苏尼特左旗南到锡林浩特南部一带的北造山带中出现早古生代的蛇绿混杂岩和弧型岩浆岩,其发育时间约为490~430 Ma。在苏尼特左旗南和芒和特地区的温都尔庙群蛇绿混杂岩中发育与俯冲相关的典型低温高压变质岩[18,43]。弧型岩浆岩主要为早古生代的基性到酸性成分的侵入岩,也被称为宝力道岛弧带,其时代为482~439 Ma[4,8,11]。

位于图古日格北部,经苏尼特右旗到克什克腾旗一带的南造山带同样发育早古生代蛇绿混杂岩和早古生代弧型岩浆岩组合,其时代约为499~426 Ma[8,18]。位于乌兰沟地区的温度尔庙群蛇绿混杂岩经历了与俯冲相关的蓝片岩相变质作用,变质时代约为454~426 Ma[37,36]。岛弧岩浆岩为一套早古生代基性到酸性成分的火山岩系(包尔汗图群499~440 Ma),Xiao et al.[4]称之为白乃庙岛弧带,以及少量早古生代侵入体包括闪长岩、英安岩、辉长岩和花岗岩,时代为490~426 Ma[8,18,58]。古亚洲洋的南向俯冲对华北克拉通北缘的影响表现在华北克拉通古元古代造山带的抬升,原先的榴辉岩相岩石开始发生退变质。

(2)早泥盆纪与古亚洲洋闭合有关的碰撞造山

内蒙古中部地区古亚洲洋的闭合以及随后的碰撞造山作用应该发生在早泥盆纪。其主要标志有:①在南部造山带中,晚志留世西别河组前陆磨拉石建造不整合覆盖在混杂带和徐尼乌苏组复理石建造之上[18];在北部造山带中,苏尼特左旗以南的色日巴彦敖包组、二连地区泥鳅河组及科尔沁右翼中旗大民山组出现中-上泥盆统紫红色粗碎屑岩建造及其与下伏混杂岩和奥陶纪地层的不整合关系,两者均代表造山带内的磨拉斯盆地[18],代表古亚洲洋的闭合过程。②交其尔-锡林浩特一带的苏尼特左旗地区附近发育416 Ma的黑云母二长花岗岩,具有碰撞花岗岩的特征[59];内蒙古中部地区在410~360 Ma期间缺少大规模的岩浆作用[9],该时间段可能对应碰撞造山及造山后的一段过程。③位于内蒙古西部达茂旗地区的宝音图群发生中压变质作用的时间为400 Ma左右,应该与早古生代古亚洲洋碰撞闭合相关[51]。

(3)中-晚泥盆纪-二叠纪伸展型陆相盆地-陆表海-有限海盆

古亚洲洋闭合后,整个内蒙及东北地区在晚古生代应属于一个稳定地块,即佳-蒙地块[60]。中-晚泥盆纪开始发生造山后伸展,形成多个陆相盆地,此类盆地以含植物化石的中-上泥盆统碎屑岩为标志,见于苏尼特左旗地区。早石炭纪兴蒙造山带的锡林浩特北部普遍隆起,其南发育陆相及海陆交互相沉积。陆表海盆地分布于苏尼特左旗南部、阿巴嘎旗北部,发育陆缘碎屑沉积建造,含大量腕足及珊瑚类化石,沉积不整合覆盖于早古生代造山带之上。晚石炭纪兴蒙造山带北部发育陆相盆地,在二连浩特北-白音乌拉-东乌珠穆沁旗-科尔沁右翼中旗一线,以宝力高庙组陆相沉积-火山岩系为代表,向东北延伸至额尔古纳右旗及黑龙江省大部,以类磨拉斯建造不整合超覆在前寒武纪变质基底、早古生代沉积地层及蛇绿岩之上,并出现华夏植物群与安加拉植物群的混生现象[61]。晚石炭纪兴蒙造山带中部则仍发育陆表海盆地,沉积建造以浅海相碳酸盐岩和碎屑岩为主(如本巴图组和阿木山组),其范围从乌拉特中旗经苏尼特右旗、西乌旗、乌兰浩特等地延伸到吉林省北部。在造山带西缘满都拉地区、南缘敖汉旗至吉林南部一线,发育海陆交互相或陆相盆地,局部出现含煤岩系(如酒局子组),含华夏植物群化石。泥盆纪的岩体有温都尔庙-西拉木伦一带赤峰附近的387±4 Ma的A型正长花岗岩[62]以及华北北缘水泉沟附近出露的360±3 Ma二长岩,正长岩[63,64]、固山附近的390±5 Ma闪长岩[65],指示其可能形成于后造山环境,可能为下地壳熔融的产物。晚石炭纪盆地内火山岩多与局部陆内伸展作用有关,如嫩江地区宝力高庙组中307±2 Ma的流纹岩、大石寨组中308±2 Ma的晶屑凝灰岩[66]、314±1 Ma的大石寨组火山岩[67]、东乌珠穆沁旗宝力高庙组320~303 Ma的陆相火山-碎屑岩建造[68]、苏尼特右旗本巴图组中313~308 Ma的双峰式火山岩等[66]。在蒙古南部,Yarmolyuk et al.[69]已报道同时代的双峰式火山岩和碱性花岗岩带,可向东延入内蒙古西部地区。局部地区可见与软流圈上涌和岩石圈伸展作用有关的蛇绿岩,位于二连浩特、贺根山以及迪彦庙等地,时代为356~333 Ma。区域伸展还导致锡林郭勒杂岩经历低压相系的变质作用,并发生广泛的混合岩化,局部形成石榴石花岗岩[53]。在华北克拉通北缘,区域的伸展同样引起了红旗营子群发生强烈的角闪岩相退变质。

从早二叠纪开始内蒙中部处于广泛的伸展环境。早二叠纪(295~270 Ma)内蒙中部发生了大范围的高碱性花岗岩的侵位[70];锡林浩特地区也发现了A型花岗岩[53];二叠纪大石寨组火山岩在区域上呈面状分布,具有双峰式的特征[71,72];位于满都拉地区二叠纪基性岩形成于“红海”型的裂谷环境中[73]。到中二叠纪开始裂解形成若干近东西向分布的海盆,发育哲斯组、林西组浅海相、泻湖相沉积。持续的伸展形成了有限洋盆,并发育多处晚古生代的镁铁质-超镁铁质岩,如索伦、满都拉、温都尔庙、达青牧场和双井地区等,其年龄分别为:280~253 Ma[9,10,74,75,76]。持续的伸展引发地幔上涌使得华北克拉通北缘的红旗营子群发生广泛的深熔作用。

(4)早三叠纪有限洋盆被动闭合

从二叠纪末期开始,内蒙古中部地区的有限海盆规模逐渐缩小闭合,伴随形成海退型沉积序列,如林西组;少量与加厚地壳熔融有关的酸性侵入体,如双井地区238~204 Ma的S型花岗岩[77,78];以及广泛的中-低压型绿片岩相变质带,局部达到角闪岩相,在乌兰沟地区发育中压型的钠质闪石片岩。索伦缝合带记录了这些有限海盆的被动闭合,其缝合过程代表板内造山事件,而非记录古亚洲洋的闭合过程。因此,兴蒙造山带在古生代到中生代期间更可能经历了复合造山的构造演化过程。

3 华北北部古生代大地构造演化的研究展望

现今的变质作用研究思维已经从静态转变为动态。一方面人们意识到变质作用是发生于地球内部热动力剧烈活动的时期的非稳态的大地构造环境下,另一方面也认识到变质作用经历了时间和三度空间动态变化的过程,而变质作用P-T-t轨迹理论提出加速了这一观念的转变。近几年热-动力数值模型模拟计算对于通过P-T-t轨迹反映大地构造演化的发展起了至关重要的作用,是变质地质学和大地构造学发展的重要方向。但需要指出的是,变质相系的概念作为变质地质学的根基,依然是宝刀未老,对于通过变质作用解决大地构造问题依然具有“特效”。

在本项目的研究过程中,变质相平衡模拟对解决各类变质岩石的P-T条件和轨迹问题提供了非常有效的工具,对阐明存在复杂变质或叠加变质地区的构造背景起到了强有力的推动作用,是解决变质作用过程和大地构造背景之间联系的重要桥梁,可望进一步解决华北北部地区众多变质作用研究中一些悬而未决的问题。此外,同位素年代学研究也是研究大地构造演化历史的重要一环。对于如华北北部等存在多期构造叠合的地区,如何识别变质年龄数据所代表的大地构造演化阶段就变得非常关键。在地质调查工作中,对于这些不同年龄数据要冷静的、积极的对待,这可能是揭开地质演化真相的一把钥匙。关于华北北部的古生代以来的变质作用还有很多内容需要进一步研究。例如,内蒙古中西部地区宝音图群中的叠加变质是反映造山的完整旋回?还是后期伸展事件?需要进一步详细研究。这个关乎华北北部区域石炭-二叠纪期间的伸展的具体成因的解释。另外,我们目前的研究显示索伦缝合带可能记录了华北北部晚古生代到早中生代的陆内造山过程,研究其变质作用特征对解决其大地构造背景问题具有十分重要的理论意义。除古生代变质作用外,一些古老基底岩石的变质作用同样需要开展详细研究。在内蒙古中部地区存在一些前寒武纪岩石,如芒和特地区的艾力格庙群,主要包含石英云母片岩和变质砂岩,最小沉积年龄为952~1 180 Ma,苏尼特左旗地区的中元古代片麻岩,主要为花岗片麻岩和黑云二长片麻岩,原岩年龄为1 516~1 390 Ma[18]。这些前寒武纪地体被认为是南蒙微陆块的一部分[18],其变质作用记录的是基底形成过程还是古生代以来造山过程尚需进一步确定。就华北北缘的红旗营子杂岩而言,古元古代(~1.85 Ga)的榴辉岩相变质作用仍需要更多岩石学和年代学的证据,相关研究对华北克拉通的构造演化过程以及全球大陆板块构造启动的时间无疑都具有十分重要的意义。

致谢:谨以此文纪念陆松年研究员80岁寿辰。本文是笔者主持的“华北地区古生代变质作用和动力学”工作项目十年来积累的大量工作数据和成果的总结,陆松年老师曾对工作中遇到的问题给予了大量指导与建议。感谢本人所在前寒武地质研究所全体同事和实验测试室同位素组所有同事多年来通力配合,共同完成了项目研究工作。同时也很高兴与“华北古生代以来重要地质事件与成矿作用关系”计划项目下各工作项目的同行们一起工作。