7-8世纪库木吐喇石窟的汉风壁画研究

洪宝

摘 要:龟兹地区的石窟壁画绘制于4世纪至8世纪,壁画的样式基本是统一的龟兹风格。然而龟兹地区的库木吐喇石窟却是特例,它有大量的汉风壁画的遗迹,呈现出中原的绘画风格。由此,文章对7-8世纪的库木吐喇石窟汉风壁画进行研究。

关键词:库木吐喇;壁画;汉风

库木吐喇石窟位于新疆库车县西南约30公里的渭干河出山口及东岸的崖壁。地处天山南麓和塔里木盆地北端的库车县,在古代是龟兹国的所在地,也是古代丝绸之路的必经之地。

佛教起源于印度,在3世纪经丝绸之路传到新疆境内,通过开凿石窟、绘制壁画、塑造佛像等方式,向所到之处的居民传播教义。佛教经过龟兹、高昌等地一路传到敦煌,约5世纪再由敦煌传到中原,在中原生根发展,而后又对周围地区产生影响。

一、新疆境内的佛教石窟壁画

从今天的佛教石窟壁画遗迹来看,新疆及甘肃境内有多个石窟群。3世纪初到9世纪,龟兹地区修建了大量佛寺,规模较大的有克孜尔石窟、库木吐喇石窟、森木塞姆石窟等。在今天吐鲁番附近的高昌地区,也存在着不少石窟群,较大规模的有柏孜克里克、吐峪沟石窟。同样位于交通要道的敦煌地区,从4世纪到14世纪,开凿了包括莫高窟、西千佛洞、榆林窟等,其中保存着大量的壁画、雕塑。

克孜尔石窟拥有236个洞窟,而库木吐喇石窟现发现有112个洞窟。从克孜尔石窟沿渭干河东行若干公里,便可到达库木吐喇石窟。克孜尔石窟开凿的时间大约在4世纪,约到8世纪逐渐被废弃,持续了三四百年,库木吐喇石窟开凿的时间稍晚于克孜尔石窟。“公元630年,玄奘路径这里,记载龟兹城西门外,般遮于瑟‘会场西北,渡河至阿奢理贰迦蓝,唐言奇特,其方位、地段等与库木吐喇一带的遗存相符。”

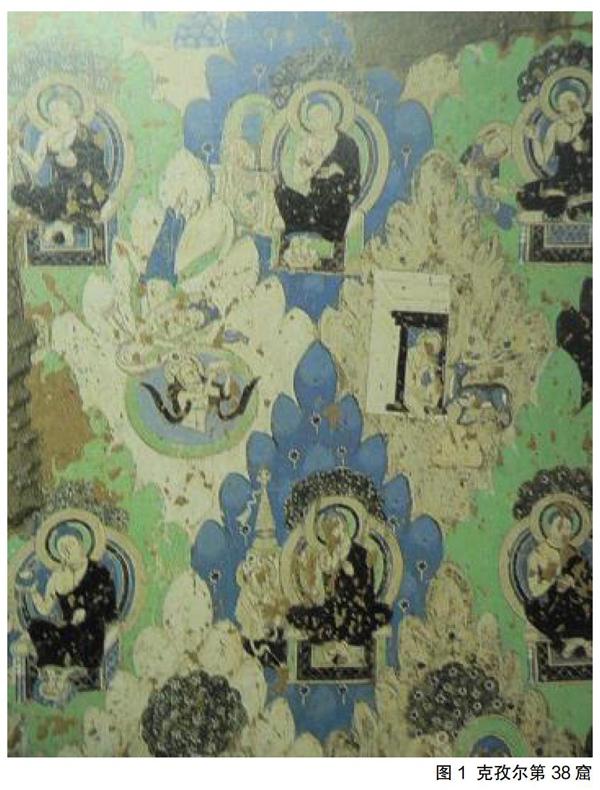

从现存佛教壁画遗存来看,新疆境内的石窟壁画大都有典型的地域特点,学者们称之为龟兹风格,以克孜尔石窟壁画为代表。其构图上运用了菱形格的形式,鳞片似的交错延展,横、竖、斜成行的菱形格组成大幅装饰图案,简洁而有趣。菱形格内大部分描绘独立的佛传故事,人物形象、树林、飞鸟走兽大多以细线勾勒,再施以色彩,色与线浑然一体。人物形象运用了西域的凹凸法,在面部、身体躯干结构部位,用深浅逐渐过渡的手法进行晕染,塑造高低起伏的形体(图1)。

龟兹地区的佛教到公元4世纪进入鼎盛时期,直到8世纪中叶,唐朝中央政府的力量被安史之乱削弱,无法保持龟兹已有的稳定政治局面,龟兹的佛教也开始衰弱。龟兹地区的石窟壁画绘制于4世纪至8世纪,壁画的样式基本是统一的龟兹风格。然而龟兹地区的库木吐喇石窟却是特例,它有大量的汉风壁画的遗迹。

二、佛教石窟壁画对中原石窟壁画的影响

(一)佛教传入中原之前的中原绘画

佛教传入中原之前,魏晉六朝时期的绘画现存甚少,从画像石、画像砖、墓室壁画以及传世画作等遗存看,绘画的图像偏重线条造型,形象简洁。由长沙楚墓出土的帛画可见,当时线条主要勾勒出形体范围和边界,对物象的描绘更依赖于概念化的平面组合,显现出线条互相间的动感韵律。在河北望都的东汉一号墓壁画的人物,线条显得比长沙楚墓更丰富,增添了宽粗线条表现衣服结构和褶皱,粗细相间的线条在表现物象产生生动变化的节奏感。这种用细线描绘对象的风格亦见于顾恺之的《洛神赋图》《女史箴图》等传世画作中。

(二)佛教传入中原对中原绘画的影响

佛教传入中原初期,大量寺庙、佛像的修建以及壁画等的绘制,带来印度西域的艺术样式。

北凉时期敦煌壁画的风格如敦煌莫高窟272窟的供养菩萨,明显脱离中原之前线条描绘的方式。人物的眼眶周围出现宽色带,手臂、上身、腹部的色带表现肌肉结构,这种手法源自印度的佛教图式。人物造型是薄衣轻纱,服饰配饰也以质朴简洁为主,对物象结构描绘用凹凸法,呈现物体的高低明暗。

可见,早期中原佛教壁画是对印度传来的图像进行机械的接受和临摹。随着佛教传播的持续深入,绘制过程中画师慢慢理解和结合本土的方式创造出不一样的图式,如敦煌莫高窟285窟,中原的以线描为主的风格和外来的凹凸风格同时出现。到了隋唐时期的敦煌壁画,如敦煌莫高窟276窟西壁的文殊菩萨,人物身体轮廓、衣纹飘带主要由长线组合,完全不依赖于阴影,结构的交代基本依托线条。这类菩萨形象在敦煌莫高窟第112窟、第159窟及榆林窟第25窟均有可见。

石守谦教授曾谈及盛唐白画之成立与笔描能力之扩展的问题,提出:“画家逐渐将学自西来凹凸法的描绘结构之能力,拿来增加了传统所喜爱的笔描内容。”“笔描旧传统在盛唐时的再生。此再生不仅使盛唐的笔描大异于汉晋者,而且也不同于凹凸法所附带的线描性格。”“印度佛画原有的精致凹凸晕染,在此相当长的传递过程中,原意逐渐淡薄,僵化,到了中国时终于成了徒具形式的技法母题。”克孜尔石窟第17窟的佛像或佛传故事人物形象,与敦煌北凉272窟极为相似,而克孜尔壁画人物的带状色带过渡更缓和,大部分浓淡渐变关系处理得更自然。

三、中原汉风对库木吐喇石窟壁画的影响

当中原佛教壁画发展出自身风格之后,其逐渐影响着周围地区的佛教壁画。19世纪德国学者勒科克,随普鲁士王国吐鲁番考察队进行考察,提到:“当佛教种子在中国土地上也结出果实”,“随着一股反冲的浪潮,把原来由中国西部传入的,而后来已中国化的佛教又送了回来”。库木吐喇的汉风壁画大概集中在第4、11、12、13、14、15、16、17、36、42、45、61、66、71、75窟。“北京大学考古系曾对库木吐喇第14窟主室墙泥中草样做过碳十四测定,测定年代距今(1982)为1210±35年,即唐天宝年间(742-756)”,其他汉风壁画大致也可推测与库木吐喇第14窟年代相同,大致绘制于公元7到8世纪。

(一)库木吐喇石窟壁画的历史背景

640年,唐朝设立安西都护府,大量军队驻扎龟兹。《旧唐书·西戎传》记载:“高宗嗣位,不欲广地劳人,复命有司异龟兹等四镇,移安西(都护)依旧于西州。其后吐蕃大入,焉耆以西四镇城堡并为贼所陷。”692年,唐朝重设安西都护府。“武威军总管王孝杰、阿史那忠节大破吐蕃,复龟兹、于阗等四镇。自此复于龟兹置安西都护府,用汉兵三万人以镇之。”武则天信奉佛教,佛教给予远离家乡的士兵民众精神寄托,于是大量汉僧来到此地,修寺开窟,绘制壁画,带来中原化的佛教绘画风格,包括壁画的描绘方式、物象造型。唐朝新罗僧人慧超于724年游学印度归来,路过龟兹。他所著的《往五天竺国传》云:“又从疏勒东行一月至龟兹国,即是安西大都护府,汉国兵马大都集处。此龟兹国足寺足僧,行小乘法,吃肉及葱韭等也。汉僧行大乘法……”

(二)从题材上看中原汉风对库木吐喇壁画的影响

唐朝时期,西千佛洞、榆林窟以及莫高窟的壁画大量出现经变画的题材。库木吐喇在这一时期的壁画也出现了大幅经变画,如第14、15、16窟,其构图形式与敦煌地区的壁画极为相似,且经变画中多标有汉文榜题。

《观无量寿经变》是盛唐敦煌壁画经常出现的题材,库木吐喇石窟壁画亦出现这一题材。受年代变迁、自然、人为因素影响,库木吐喇的许多洞窟破损严重,仅从遗存中所见,库木吐喇第16窟主室南北壁各有一铺大型经变画,构图相似,同样是中堂式画面两侧配以立轴式条幅,其中南壁的经变画便是《观无量寿经变》。

学者马世长在《库木吐喇的汉风洞窟》中这样描述库木吐喇第16窟的经变画:“画面被盗割多处,残迹中有汉式宫殿建筑和着汉装的人物,残存壁画情节虽不连贯,但仍可辨识其内容为未生怨。”德国学者格伦威德尔在1905-1907年考察时如此记录:“人们首先看到的是一幅写着中文榜题的特别画面:佛陀、目犍连和舍利佛面对一僧人,这旁边是一幅类似的画面,下边又是一座宫殿,两个身穿白衣的人跪在宫殿的院子里……”日本学者渡边哲信记录的汉字榜题为“佛从歧阇崛山中没王宫中见韦提夫人自武时”“韦提夫人观见水变成冰时”。前辈学者推断此立轴应为“十六观想”。

“未生怨”与“十六观想”是《观无量寿经变》中经常出现的内容.据日本学者熊谷宣夫研究,库木吐喇第16窟主室南壁中心所绘为《西方净土庄严相》。这种中堂绘《西方净土庄严相》,西侧立轴条幅绘“未生怨”与“十六观想”的题材和构图形式,在敦煌地区壁画中数量众多,如敦煌莫高窟第45窟、西千佛洞第18窟、榆林窟第25窟等。

(三)从装饰图案看中原风格壁画对库木吐喇壁画的影响

1.卷云纹

云在古代被视为祥瑞。《左传·昭公十七年》记载:“昔者黄帝氏以云纪,故为云师而名。”晋杜预注:“黄帝受命有云瑞,故以云纪事,百官师长,皆以云名号。”因此,古代中原地区都把云作为传统的装饰纹样,以示祥瑞。汉代流行神仙思想,神仙方士把云气表现作为天地间交往的工具,以流云为纹的装饰图案屡见不鲜。在敦煌莫高窟、西千佛洞、榆林窟中卷云纹是常见的图案,这些卷云纹也出现在库木吐喇的《观无量寿经》《药师净土变》等经变画中。

2.花纹边饰

敦煌地区的石窟壁画中,几乎每个唐朝洞窟都有花纹边饰,这种富有装饰性的花纹以团花、卷草、茶花等纹样进行重复。这种边饰几乎仅在库木吐喇壁画中出现,龟兹地区的其他石窟几乎难觅其踪,森木塞姆也仅有少数几例。它们虽作为衬托,但精美程度令人无法忽略。格伦威德尔在记录库木吐喇紧那罗洞(库木吐喇第16窟)中也称之为“华丽的边饰”,并有手稿记录。窟中南壁的《观无量寿经变》与东西两侧的“未生怨”“十六觀想”之间的边饰,与西千佛洞的第18窟《观无量寿经变》与“未生怨”之间的边饰几乎出于一类模本。

3.人物造型

佛像造型源于印度,传到敦煌地区后逐渐呈现明显的汉地风格,无论是佛还是供养菩萨、天人、僧众多是褒衣博带,不袒双肩,衣服领子以左压右。菩萨梳高髻,戴小花鬘冠,胸前佩戴细璎珞,上身披巾横于胸腹之间,是标准的唐装菩萨像。

在库木吐喇的汉风洞窟内,也可看到以线条塑造的佛、菩萨、飞天有着中原人的特征。其眉毛如柳叶,眼睛细长,鼻翼丰厚,手掌宽而饱满。汉风佛像在披着袈裟时不袒露右肩和右臂,与中原地区流行的袈裟披着方式一致。库木吐喇汉风壁画的飞天形象或乘祥云,或飞舞于卷云和华盖周围,头戴宝冠,胸前戴璎珞,手臂缠绕着长长的飘带、轻纱飞舞于天际,或吹奏乐器,或手捧鲜花,与敦煌地区壁画如出一辙,如库木吐喇16窟的西方净土变、药师变(图2)。

4.华盖

在敦煌地区石窟壁画中,华盖出现在大型经变画和说法图中佛、菩萨的头顶,如敦煌莫高窟112窟、西千佛洞第18窟、榆林窟第25窟等,华盖后方常有菩提树的花叶相衬。主佛释迦摩尼佛头上的华盖最为华丽,菩萨头上也有较为轻盈的华盖。盛唐时期华盖最繁复,上有璎珞装饰,宝珠串成重叠的层次,华盖下端有纱网装饰,有的璎珞下部垂有铃铛,可见库木吐喇第14窟、第16窟的经变画。

5.千佛

在洞窟绘制千佛的壁画是中原地区经常见到的。克孜尔石窟也有千佛的壁画,但其千佛都绘制在大小规整的菱形格中,用色富有装饰性,菱格之间不用相同的颜色,按一定规律排列。而库木吐喇受汉风影响的千佛,基本不画界限明显的分隔,仅以千佛的形体形成竖行或者横行的布局,千佛的形象基本一致,底色大多统一为白色,是明显的汉族传统的绘画手法。

四、结语

一直以来,人们谈到西域壁画,更多侧重谈外来文化的影响,追寻其源头。当外来文化在本土扎根并发展,也会反之对周边甚至更远的地区带来影响。这些不同时期各具风格的壁画,反映出7到8世纪西域地区和中原地区的文化交流和民族融合。库木吐喇石窟汉风洞窟壁画的存在,在今天看来更具有现实主义的启示。

参考文献:

[1]霍旭初,王建林.丹青斑驳 千秋壮观:克孜尔石窟壁画艺术及分期概述[M]//新疆龟兹石窟研究所.龟兹佛教文化论集.乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1993.

[2]吴焯.库木吐喇石窟壁画的风格演变与古代龟兹的历史兴衰[M]//新疆龟兹石窟研究所.龟兹佛教文化论集.乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1993.

[3]贾应逸,买买提·木沙.历史画廊:库木吐喇壁画研究[M]//中国新疆壁画全集:库木吐拉.乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1995.

[4]石守谦.盛唐白画之成立与笔描能力之扩展[M]//石守谦.风格与世变:中国绘画十论.北京:北京大学出版社,2018.

[5]勒柯克.高昌:吐鲁番古代艺术珍品[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998.

[6]陈铁梅,原思训,王良训,等.碳十四年代测定报告:六[J].文物,1984(4).

[7]马世长.库木吐喇的汉风洞窟[M]//新疆龟兹石窟研究所.龟兹佛教文化论集.乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1993.

[8]格伦威德尔.新疆古佛寺:1905-1907年考察成果[M].赵崇民,巫新华,译.北京:中国人民大学出版社,2001.

[9]渡边哲信.西域旅行日记:卷四[M]//上原芳太郎.新西域记:上卷.东京:有光社,1937.

[10]赵丽娅.库木吐喇石窟佛像的艺术风格及其特点[J].法音,2017(1).

作者单位:

广州商学院