“加剧”还是“缓解”:政府转移支付与农户家庭未来减贫

肖攀,苏静,刘春晖

摘 要:基于2018年CFPS数据和Logit模型分析政府转移支付对农户家庭贫困脆弱性的影响及异质性。研究表明:政府转移支付总体上对农户家庭贫困脆弱性并未产生积极的改善效果,反而进一步促进了农户家庭贫困脆弱性增加。从区域异质性看,政府转移支付对贫困脆弱性的正向促进作用主要体现在中、西部地区,并且以中部地区尤为明显。从家庭特征看,政府转移支付主要促使收入贫困农户、非融资约束农户、非土地流转农户、非组织参与农户家庭贫困脆弱性增加,并且对绝对贫困农户的促进效应要大于相对贫困农户。对非收入贫困户、土地流转户和组织参与户家庭贫困脆弱性的影响不显著。从户主特征看,政府转移支付主要对户主健康家庭、自雇户主家庭的贫困脆弱性产生正向促进效应,对稳定受雇户主家庭贫困脆弱性的影响不显著。

关键词: 政府转移支付;贫困脆弱性;农户贫困;异质性

中图分类号:F812.8 文献标识码: A 文章编号:1003-7217(2020)04-0086-08

基金项目: 国家社会科学基金项目(17CJL123)、教育部人文社会科学基金项目(16YJCZH084)、湖南省教育厅科学研究重点项目(18A367)、湖南省社会科学基金项目(18YBX011)、湖南省自然科学基金项目(2018JJ3374)

一、引 言

近年来,我国政府转移支付特别是农村最低生活保障和特困救助类项目支付的覆盖面和保障程度都在不断提高,为我国反贫困事业的稳步推进作出了巨大贡献。以其重要组成部分的农村低保制度为例,2018年全国农村低保平均保障标准为4833.4 元/人·年,比上年增长12.4%。全年累计支付低保资金1056.9 亿元,受益全国农村1901.7万低保户、3519.1万低保个人①。作为脱贫攻坚阶段发挥兜底作用的重要政策工具,农村地区政府转移支付兜底脱贫的长效性如何?是否在对当前贫困群体发挥“扶贫”功能的同时,也能对将来可能陷贫抑或返贫的准贫困群体发挥“防贫”的作用,有效降低此类群体未来陷入贫困或者持续贫困的风险与可能性?这些问题还鲜有文献进行系统探讨。贫困脆弱性作为对贫困的一个动态性和前瞻性的事前测度,为我们研究未生贫困及政府转移支付政策脱贫长效性问题提供了一个新的视角。

现有关于政府转移支付与贫困关系研究主要集中在已生贫困方面。部分学者研究发现,政府转移支付对于降低已生贫困和缓解不平等有显著作用。Jha等(2009)研究发现,印度政府基于工作和食品的直接转移支付政策显著降低了个体贫困、营养不良与风险冲击[1]。Gomo(2015)研究发现公共转移支付有利于显著降低当前贫困和改善不平等[2]。王曦璟、高艳云(2017)研究發现获得转移支付对家庭多维贫困的降低作用比收入贫困更加明显[3]。田勇等(2019)研究发现面向农户的公共转移支付能够显著降低农村居民贫困发生的概率[4]。

随着研究的深入,越来越多的研究对政府转移支付减贫的作用提出了质疑。一方面,贫困瞄准是政府转移支付减贫取得成功的前提条件。而研究发现大多数发展中国家政府转移支付减贫瞄准机制并不完善[5,6],导致部分转移支付不能精准惠及于贫困人口[7,8]。解垩(2017)研究发现公共转移支付减贫的作用非常有限,主要原因与公共转移支付的错配有关[9]。另一方面,部分研究发现无条件的普惠性的转移支付有可能使得受益者在心理和生理上产生依赖,对受益者劳动供给产生负向激励[10]。储德银、赵飞(2013)基于中国的样本研究发现,政府转移支付对农村贫困存在非线性门槛效应。只有增加政府转移支付比例并超过门限值时,才有利于缓解农村贫困[11]。

由于上述研究在贫困测度上普遍采用的是已生贫困指标,体现的是对当前已经处于贫困状态的群体的“扶贫”效果,忽略了政府转移支出预防贫困的作用。近年来,国内有学者基于贫困脆弱性视角关注了政府转移支付对农户未来贫困的影响。樊丽明、解垩(2014)发现,公共转移支付对慢性贫困和暂时性贫困家庭的脆弱性没有任何影响[12]。徐超、李林木(2017)研究发现,城乡低保未能对贫困脆弱性产生明显的改善效果,反而进一步增加了家庭贫困脆弱性[13]。张召华等(2019)研究发现,无论脆弱程度如何,社会保障与城市地区和农村地区人口贫困脆弱性均有显著的负相关关系[14]。

由此可见,关于政府转移支付对贫困脆弱性的影响目前还并没有相对一致的结论[15]。本文基于最新的2018年中国家庭追踪调查数据,采用Logit模型与PSM模型分析政府转移支付对农户家庭贫困脆弱性的影响及异质性,以期对上述问题作出回应。

二、贫困脆弱性测度

Chaudhrui等(2002)[16]提出了预期贫困脆弱性(VEP)测度方法。这种改进的截面数据方法有效缓解了微观面板数据不足的缺陷。其基本方程为:

VPi=PrCi≤poor(1)

其中,VPi代表农户i的贫困脆弱性,Ci表示农户家庭未来人均消费,poor表示贫困线。即如果农户家庭未来人均消费低于设定的贫困线,则定义该农户为贫困脆弱家庭。

依据假设,Ci可以表示为一组影响家庭消费的可观测变量 (Xi)及误差项(ei)的函数。为了尽可能降低偏差,计算中我们取农户家庭未来人均消费的对数,即ln Ci:

ln Ci=Xiβ+ei (2)

可观测变量Xi主要纳入了家庭特征变量(包括收入、资产、人口、教育、就业等)和户主特征变量(包括性别、年龄、婚姻、健康、职业等)。式(2)中,农户家庭对数消费的波动项ei可以进一步表示为:

e2i=Xiθ+ε (3)

利用三阶段最小二乘(FGLS)方法对式(2)(3)进行估计,得到估计值和残差项i,并代回式(2)(3),得到家庭未来对数消费的期望值和方差σ2i=Xiθ:

=LnCiXi=Xi(4)

LnCiXi=σ2i=Xi (5)

设定贫困线并取对数(ln poor),选定脆弱线,贫困脆弱性就可以通过下式得到:

Pi=rLnCi≤Lnpoor=

φLnpoor-XiXi(6)

以世界银行最新的人均日消费1.9美元和3.1美元两个标准为依据设定贫困线。根据Ward(2016)[17]的研究,将脆弱线设定为29%,即将未来发生贫困的概率超过 29%的农户定义为贫困脆弱家庭;反之为非贫困脆弱家庭。为了区分脆弱程度,进一步采用49%、79%脆弱线,即农户未来发生贫困的概率在[0, 29% )、[29%,49%)、[49%,79%)、[79%,1]区间时,依次定义为不脆弱、低度脆弱、中度脆弱与高度脆弱家庭。

三、数据、模型与指标

(一)模型设定

为了全面考察政府转移制度对农户家庭贫困脆弱性的影响,构建如下Logit模型:

log (p1-p)=α0+α1subsidei+α2Xi+eip=prob(vpoi=1)(7)

其中,vpoi表示农户家庭i的贫困脆弱状态,为0、1变量。vpoi=1表示贫困脆弱家庭,vpoi=0表示非贫困脆弱家庭。subsidei 是政府转移支付变量,Xi表示系列控制变量。

(二)变量与数据

因变量为“是否贫困脆弱家庭”,若农户家庭未来陷入贫困的概率超过29%,设置为1;小于29%,设置为0。考虑到我国现行农村贫困线标准,主要采用1.9美元贫困线标准得到的贫困脆弱性进行分析。核心解释变量为政府转移支付(subside),采用0、1变量来表示,将获得政府补助的农户设置为1,没有获得政府补助的农户设置为0。控制变量方面,参照大多数学者的研究,从家庭综合特征与户主个人特征两个方面选取系列控制变量,主要包括家庭收入(lnfincom)、家庭资产(lnasset)、家庭社会资本(lnsocial)、养老保险(eninsu)、家庭规模(fasize)、是否有人外出务工(outwork)、是否拥有土地(land)、成员健康(unhealth)、赡养比(oldzb)、男性成员占比(malezb)、成人人均教育年限(edumean)、户主年龄(hdage)、户主性别(hdgender)、户主婚姻(hdmarry)、户主是否务农(hdfarm)等。所有指标的数据均来源于2018年中国家庭追踪调查(CFPS)微观数据库。

四、实证分析

(一)基准回归

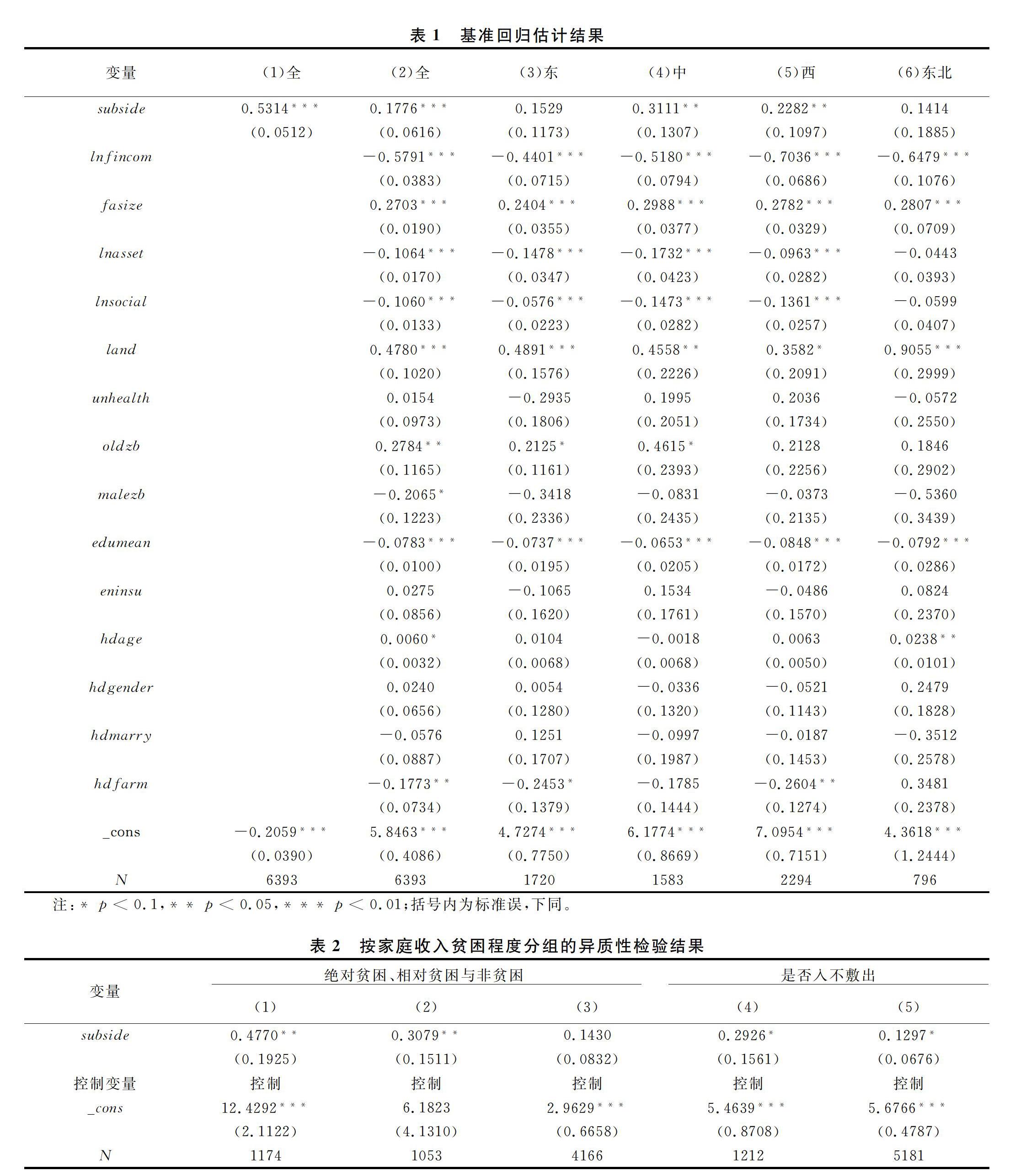

表1给出了政府转移支付对农户家庭貧困脆弱性影响的基准回归结果。其中,第(1)、(2)列汇报了全样本回归结果。结果显示:subside 的估计系数均为正值,并且在1%的水平上显著。表明在其他条件不变的情况下,政府转移支付总体上并没有能够对农户家庭未来福利产生积极的改善作用,反而显著增加了农户家庭未来陷入贫困的风险与可能性。这一结论与徐超、李林木(2017),樊丽明、解垩(2014)的研究结论具有相似性。可能的原因是近年来农村地区家户政府转移支付对象的覆盖面有所扩大,部分转移支付并不直接面向贫困群体。部分转移支付虽然直接面向农村贫困群体,但未能精准识别出真正的贫困群体。两方面原因使得政府转移支付大部分流向非贫困群体。从样本统计可知, 在1.9美元绝对贫困线标准下,多数政府转移支付对象分布在非贫困家庭,超过了获得政府补贴家户总数的2/3。而获得政府转移支付补贴的绝对贫困家庭仅有757户,占绝对贫困家庭总数的64.48%。

表1第(3)~(6)列分别汇报了东、中、西、东北地区分区域样本回归结果。结果显示:subside的估计系数中、西部地区为正值,并且均在5%的水平上显著,东部和东北地区不显著。表明分区域来看,中、西部农村地区政府转移支付显著增加了农户家庭贫困脆弱性,而东部和东北部地区政府转移支付对于农户家庭未来陷入贫困的风险防范并没有产生显著影响与积极作用。因此,表明政府转移支付促进农户家庭贫困脆弱性增加的总体趋势主要是由中部和西部地区引致的。进一步比较发现,中部地区subside估计系数的绝对值要大于西部地区,表明中部地区政府转移支付对农户家庭贫困脆弱性的反向促进效应要大于西部地区。

从控制变量来看,家庭资产、家庭收入、家庭社会资本、成人受教育水平、家庭男性成员占比、户主务农对农户贫困脆弱性的影响总体上负向显著,家庭规模、分得集体土地、家庭赡养比、户主年龄对农户贫困脆弱性的影响总体上正向显著,表明家庭收入提高、家庭资产增加、社会资本积累增加、成人受教育水平提高、男性成员占比提高都将有利于显著降低家庭贫困脆弱性。家庭人口增加、家庭分得土地、家庭赡养比增加和户主年龄增长都有可能显著提高农户家庭贫困脆弱性。相对于户主不务农的家庭,务农户主家庭贫困脆弱性降低的概率可能更大。

(二)政府转移支付对不同类型农户家庭贫困脆弱性影响的异质性

按照一定的条件,将家庭进行归类并分组回归,以检验政府转移支付对不同类型农户家庭贫困脆弱性影响的异质性。

1.按农户家庭收入贫困程度进行分组。一方面,将在1.9美元标准下的收入贫困家庭视为绝对贫困家庭,分为一组;将在1.9美元标准下非收入贫困但在3.1美元标准下收入贫困的家庭视为相对贫困家庭,分为一组;将在3.1美元标准下非收入贫困的家庭分为一组,视为非贫困家庭。据此考察政府转移支付对绝对贫困、相对贫困与非贫困三类家庭贫困脆弱性影响的差异性。另一方面,结合农户家庭问卷中的问题设置“家庭是否确实存在入不敷出”,将回答“是”的家庭分为一组,将回答“否”的家庭分为一组。据此考察政府转移支付对入不敷出与否两类家庭贫困脆弱性影响的差异性。

表2第(1)~(3)列依次给出了政府转移支付对绝对贫困、相对贫困和非贫困农户家庭贫困脆弱性影响的回归结果。第(1)(2)列依次给出了政府转移支付对“入不敷出”家庭和非入不敷出家庭贫困脆弱性影响的回归结果。结果显示: 第(1)(2)(4)(5)列subside 的估计系数均为正值,并且都通过了5%或者10%的显著性水平检验。表明政府转移支付对绝对贫困、相对贫困家庭以及入不敷出的这类家庭贫困脆弱性的降低没有起到积极效应,反而有可能进一步增加此类家庭贫困脆弱性。对非贫困家庭贫困脆弱性的影响不显著。进一步比较发现,第(1)列subside估计系数的绝对值要大于第(2)列,表明政府转移支付对绝对贫困家庭贫困脆弱性的反向促进效应要大于相对贫困家庭。第(3)列subside 的估计系数为正值,但不显著。表明政府转移支付对非贫困家庭贫困脆弱性没有产生显著影响。就非贫困家庭而言,即使获得政府转移支付补贴,其占家庭总收入的比重也非常有限,边际效应也就有限,因而政府转移支付难以对他们的福利水平改善和贫困脆弱性降低产生显著影响。

2.按农户家庭融资约束、土地流转与组织参与情况进行分组。然后,按照农户家庭是否存在融资约束、是否参与土地流转、是否组织成员重新划分样本后进行分组回归。按是否存在融资约束进行分组,将具有借/贷款被拒经历的农户分为一组,视为存在融资约束家庭,将没有借/贷款被拒经历的农户分为一组,视为不存在融资约束家庭。据此考察政府转移支付对不同融资约束农户家庭贫困脆弱性影响的异质性。按是否参与土地流转进行分组,将租入土地的农户分为一组,流出土地的农户分为一组,既不租入也不流出土地的农户分为一组。据此考察政府转移支付对不同土地流转状态农户家庭贫困脆弱性影响的异质性。按是否参与组织对农户家庭进行分组,将家庭成员有党员或工会会员或个体劳动者协会会员的农户分为一组,视为组织参与家庭;家庭没有上述成员的分为一组,视为非组织参与家庭,据此考察政府转移支付对不同组织参与农户家庭贫困脆弱性影响的异质性。回歸结果如表3所示。

表3第(1)(2)列分别给出了政府转移支付对融资约束农户与非融资约束农户家庭贫困脆弱性影响的回归结果。结果显示, subside的估计系数分别为负向不显著、正向显著。表明政府转移支付总体上有利于消减融资约束农户家庭的贫困脆弱性,但消减效应不显著。但获得政府转移支付反而显著增加了非融资约束农户家庭的贫困脆弱性。第(3)~(5)列依次给出了政府转移支付对流出土地农户、租入土地农户以及非土地流转农户家庭贫困脆弱性影响的回归结果。从中可知,非土地流转户subside 的估计系数为正向显著,土地流出户与土地租入户正向不显著。表明政府转移支付显著增加了非土地流转农户家庭的贫困脆弱性。对参与土地流转农户家庭的贫困脆弱性没有显著影响。第(6)(7)列分别给出了政府转移支付对组织参与农户和非组织参与农户家庭贫困脆弱性影响的回归结果。其中,subside 的估计系数均为正,但前者不显著,后者显著。表明政府转移支付对组织参与农户家庭贫困脆弱性的影响不显著,但是显著增加了非组织参与农户家庭未来陷入贫困的风险与可能性。表明针对融资约束农户、参与土地流转农户、正规组织参与农户的政府转移支付效果可能要好于非融资约束农户、非土地流转农户、非组织参与农户。

3.按家庭户主健康与否与就业选择不同进行分组。户主作为一个家庭的决策者与主心骨,其健康状况和就业行为选择都可能会对政府转移支付与家庭贫困脆弱性的关系产生影响。为此,我们分别按照户主健康状况和户主工作性质对农户家庭进行分组。按户主健康与否进行分组,将户主自评健康的家庭分为一组,自评不健康的家庭分为一组。据此考察政府转移支付对户主健康与否家庭贫困脆弱性影响的差异。按户主就业选择进行分组,将户主工作性质为农业打工和非农散工的家庭分为一组,表征非稳定受聘户主;将户主为非农受雇的家庭分为一组,表征稳定性受聘户主;将户主主要工作性质为自家农业生产经营和私营企业/个体工商户/其它自雇的分为一组,表征自雇户主。据此考察政府转移支付对不同户主就业选择行为的农户家庭贫困脆弱性影响的差异性。回归结果如表4所示。

表4第(1)(2)列分别给出了政府转移支付对户主健康与户主不健康的家庭贫困脆弱性影响的回归结果。结果显示:政府转移支付对健康户主家庭贫困脆弱性的影响不显著,对不健康户主家庭贫困脆弱性的影响正向显著。表明政府转移支付显著增加了户主不健康农户家庭的贫困脆弱性。第(3)~(5)列依次给出了政府转移支付对非稳定受雇、稳定性受雇与自雇三类户主家庭贫困脆弱性影响的回归结果。其中,政府转移支付对三类家庭贫困脆弱性的影响依次为负向不显著、正向不显著、正向显著。表明政府转移支付显著增加了自雇户主家庭的贫困脆弱性。同时,政府转移支付整体上有利于消减非稳定受雇户主家庭的贫困脆弱性,但消减效应不显著。整体上将进一步导致稳定受雇户主家庭的贫困脆弱性增加,但增加效应也不显著。

(三)PSM稳健性检验

为了检验稳健性,进一步引入倾向得分匹配(PSM)方法,将获得政府转移支付的农户家庭设为处理组,将没有获得政府转移支付的农户家庭设为对照组,将处理组和对照组样本通过一定的方式匹配后,考察在其他情况完全相同时,通过处理组与对照组家庭样本在贫困脆弱性表现上的差异来检验政府转移支付与农户家庭贫困脆弱性之间的因果关系。同时,进一步以收入贫困程度不同、融资约束与否、土地流转与否、组织参与与否、户主是否健康、户主不同工作性质作为子样本划分依据进行分组检验。采用核匹配和近邻匹配两种方式来估计政府转移支付对上述不同类型农户家庭贫困脆弱性影响的平均处理效应(ATT),PSM匹配结果如表5所示。

表5结果显示,全样本情况下,两种匹配方式下政府转移支付对农户家庭贫困脆弱性影响的平均处理效应均为负向显著。获得政府转移支付总体上将使得农户家庭贫困脆弱性增加3.59%~4.52%。分区域来看,中部、西部地区平均处理效应正向显著,获得政府转移支付将使得中部、西部地区农户家庭贫困脆弱性分别增加7.00%~8.46%、5.20%~8.00%。中部地区ATT值的绝对值要大于西部地区。而东部、东北部地区平均处理效应不显著。验证了表1基准回归结果的稳健性。

按贫困程度分组情况来看:两种匹配方式下,绝对贫困与相对贫困组的平均处理效应均正向显著,并且绝对贫困组ATT值的绝对值均要大于相对贫困组,非贫困组平均处理效应不显著。部分验证了表2回归结论的稳健性。同时,基于是否入不敷出家庭分组结果显示,确实存在入不敷出境况的农户,两种匹配方式下其ATT值均正向显著。政府转移支付将使得入不敷出农户家庭贫困脆弱性增加1.30%~3.04%。对于不存在入不敷出境况的农户,核匹配下的ATT值正向显著,近邻匹配下的ATT值不显著。表明政府转移支付对此类家庭贫困脆弱性的影响效应还有待进一步验证。

按融资约束、土地流转、组织参与分组情况来看,两种匹配方式下,融资约束家庭组的平均处理效应均为负,但不显著。非融资约束家庭组的平均处理效应均正向显著。土地流出与土地租入组的平均处理效应均不显著,非土地流转农户的平均处理效应均正向显著。组织参与组的平均处理效应不显著,非组织参与家庭组的平均处理效应正向显著。在其他条件不变的情况下,政府转移支付将使得非融资约束农户、非土地流转农户、非组织参与农户家庭的贫困脆弱性分别增加5.41%~6.01%、5.51%~5.84%、3.90%~4.34%。表明上文表3的研究结论是稳健的。

按户主健康状况与就业行为选择分组情况来看,两种匹配方式下,户主健康的家庭与户主不健康的家庭的ATT值均正向显著。户主不健康农户组匹配结果与表4中Logit回归结果不一致。表明政府转移支付对户主不健康组农户家庭贫困脆弱性的影响还有待进一步验证。从按户主就业性质分组情况看,非稳定受雇户主家庭组、稳定受雇家庭组、自雇户主家庭组的平均处理效应分别为负向不显著、正向不显著、正向显著。其他不变的情况下,政府转移支付将使得自雇户主家庭的贫困脆弱性增加4.82%~5.92%。同时,政府转移支付总体上有利于降低非稳定受雇户主家庭的贫困脆弱性,但效应不显著,与表4结果一致。

綜上所述,除了入不敷出家庭组、户主不健康家庭组之外,表1~表4中的其他所有结论都通过了稳健性检验。

五、结论与启示

基于2018年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,采用Logit模型实证分析政府转移支付对农户家庭贫困脆弱性的影响及其异质性。在此基础上,采用PSM匹配方法检验结论的稳健性。结果显示:我国农村地区的政府转移支付并未能对降低农户家庭贫困脆弱性产生积极效应,反而将进一步增加农户家庭陷入贫困的风险。分区域来看,政府转移支付对贫困脆弱性的反向促进作用主要体现在中部和西部地区,并且以中部地区尤为严重。东部和东北部地区反向促进作用不显著。依据家庭特征分组的估计结果来看,政府转移支付主要对贫困家庭(包括绝对贫困与相对贫困家庭)的贫困脆弱性产生了反向促进作用。并且对绝对贫困家庭的反向促进效应要大于相对贫困家庭。对非贫困家庭贫困脆弱性的影响不显著。政府转移支付促进了非融资约束农户、非土地流转农户、非组织参与农户家庭贫困脆弱性增加。对参与土地流转农户、参与各类积极组织的农户家庭贫困脆弱性的影响不显著。从户主特征分组情况来看,政府转移支付主要对户主健康家庭、自雇户主家庭的贫困脆弱性产生反向促进效应,对稳定受雇户主家庭贫困脆弱性的影响不显著。

上述结论具有重要的政策启示:其一,农村地区实物、现金形式的政府转移支付手段,可能对于短期内迅速提高受益者收入,促进收入贫困家庭脱贫具有显著效果,但这种 “输血式”的帮扶缺乏长效机制,一旦中断可能会使得受益者未来陷贫、返贫的概率更高。因此,有必要进一步反思我国农村地区现行政府转移支付制度的补助形式。对于以扶贫为目的低保、五保户补助、特困户补助等,一方面可以尝试打破实物、现金无条件补助的单一补助形式,拓展为技能培训、就业岗位推荐、劳动薪酬补贴、继续教育等多种有条件补助形式,培育受保户自我“造血”功能,降低受保户特别是有劳动能力的受保户对现金、实物补贴的长期依赖,帮助受保家庭可持续脱离贫困,降低贫困脆弱性。另一方面,建议引入补助对象规范审查与动态识别机制,利用大数据技术建立完善的低保信息系统,除了将目标家庭的健康、教育、生活、工作、未来风险等多维因素纳入识别依据外,还要充分考虑家庭未来福利及与之相关的风险因素,确保识别精准,防止“骗保”“漏保”的现象发生。建立健全受保户动态监测机制与退出机制,及时取消经过转移支付激励已经脱贫的农户家庭的补助资格,防止“过度保”的现象发生,避免转移支付补贴的错位与缺位,切实提高转移支付减贫效率。对于退耕还林补助、农业补助等,考虑进一步引入成效考核机制,依据退耕还林、农业种植与产量的最终成效来核定补贴标准与层次。其二,可以根据不同类型的转移支付补贴对象,设定接受转移支付的差异化条件。比如,同等条件下,可以考虑优先补贴融资约束户、组织参与户、土地流转户、非稳定受雇户主家庭等等。其三,稳步加大农村地区政府转移支付力度,进一步拓展和改善社会保障覆盖面,提高极端贫困群体转移支付力度,从而有利于提高转移支付政策的实施效果。

注释:

① 数据来源于《2018年民政事业发展统计公报》。

参考文献:

[1] Jha R, Imai K, Gaiha R. Poverty undermutrition and vulnerability in rural india: public works versus food subsidy[R].Working Paper, 2009.

[2] Gomo C. Government social assistance transfers,income inequality and poverty in South Africa: a computable general equilibrium (CGE)-microsimulation (MS) model[D]. Gemany: Kiel University, 2015.

[3] 王曦璟, 高艳云. 地区公共服务供给与转移支付减贫效应研究——基于多维贫困分析框架[J]. 财经理论与实践, 2017, 38(2): 92-98.

[4] 田勇, 殷俊, 薛惠元. “输血”还是“造血”·面向农户的公共转移支付的减贫效应评估——基于农业产出的视角[J]. 经济问题, 2019(3): 78-86.

[5] Coady D,Grosh M,and Hoddinott J. Targeting of transfers in developing countries: review of lessons and experience [R]. Working Paper, 2004

[6] 朱梦冰, 李实. 精准扶贫重在精准识别贫困人口——农村低保政策的瞄准效果分析[J]. 中国社会科学, 2017(9): 90-112.

[7] Coady D, Parker S. Targeting performance under self-selection and administrative targeting methods[J]. Economic Development and Cultural Change, 2009, 57(3): 559-587.

[8] 刘凤芹, 徐月宾. 谁在享有公共救助资源·——中国农村低保制度的瞄准效果研究[J]. 公共管理学报, 2016, 13(1): 141-150+160.

[9] 解垩. 税收和转移支付对收入再分配的贡献[J]. 经济研究, 2018(8): 116-131.

[10]Cebula R J, Coombs C K. Recent evidence on factors influencing the female labor force participation rate[J]. Journal of Labor Research, 2008, 29(3): 272-284.

[11]储德银,赵飞.财政分权、政府转移支付与农村贫困——基于预算内外和收支双重维度的门槛效应分析[J].财经研究,2013,39(9):4-18.

[12]樊丽明,解垩.公共转移支付减少了贫困脆弱性吗·[J].经济研究,2014,49(8):67-78.

[13]徐超,李林木.城乡低保是否有助于未来减贫——基于贫困脆弱性的实证分析[J].财贸经济,2017,38(5):5-19+146.

[14]张召华,王昕,罗宇溪.“精准”抑或“错位”:社会保障“扶贫”与“防贫”的瞄准效果识别[J].财贸研究,2019,30(5):38-47.

[15]苏静,肖攀,阎晓萌.社会资本异质性、融资约束与农户家庭多维贫困[J].湖南大学学报(社会科学版),2019(5):72-80.

[16]Chaudhuri S, Jalan J, Suryahadi A. Assessing household vulnerability to poverty from cross-sectional data: a methodology and estimates from indonesia[J]. Discussion Paper, Columbia University, 2002.

[17]Ward P. Transient poverty, poverty dynamics, and vulnerability to poverty: an empirical analysis using a balanced panel from rural China[J]. World Development, 2016, 78(2): 541-553.

(责任编辑:王铁军)

Exacerbate or Ease· Government Transfers and Future Poverty of Farmers

——Empirical Analysis Based on Vulnerability of Poverty

XIAO Pan1, SU Jing2,LIU Chunhui2

(1.Collaborative Innovation Center of Construction and Development for Dongting Lake Eco-economic Zone, Changde,Hunan 415000,China;2. Hunan University of Arts and Sciences, Changde,Hunan 415000, China)

Abstract:Base on the 2018 China Family Panel Studies data and Logit model, this paper identifies the effect and heterogeneity of government transfers on farmers' poverty vulnerability. The results show that government transfers has not significantly improved the vulnerability to poverty of famers. The increasing effect of government transfer payment on poverty vulnerability is mainly reflected in the central and western regions, especially in the central region. From the perspective of the heterogeneity of family characteristics, the promotion effect is mainly reflected in the income poor farmers, non-financing constrained farmers, non-land transfer farmers, and non-organization participating farmers. And the promotion effect on absolute poor farmers is greater than that on relatively poor farmers. The impact on the poverty vulnerability is not significant for non-income poor households, land transfer households and organizations participating households. The promotion effect on the vulnerability of poverty is mainly reflected in the healthy and self-employed heads of households. The effect on the stability of employed households is not significant.

Key words:government transfers; vulnerability of poverty; poverty of farmers; heterogeneity

作者簡介: 肖 攀(1981—),男,湖南华容人,博士,湖南文理学院经济与管理学院副教授,研究方向:福利经济学与环境经济学。