哺乳期麋鹿的生长发育与疾病发生的关系

任义军 孙大明 俞晓鹏

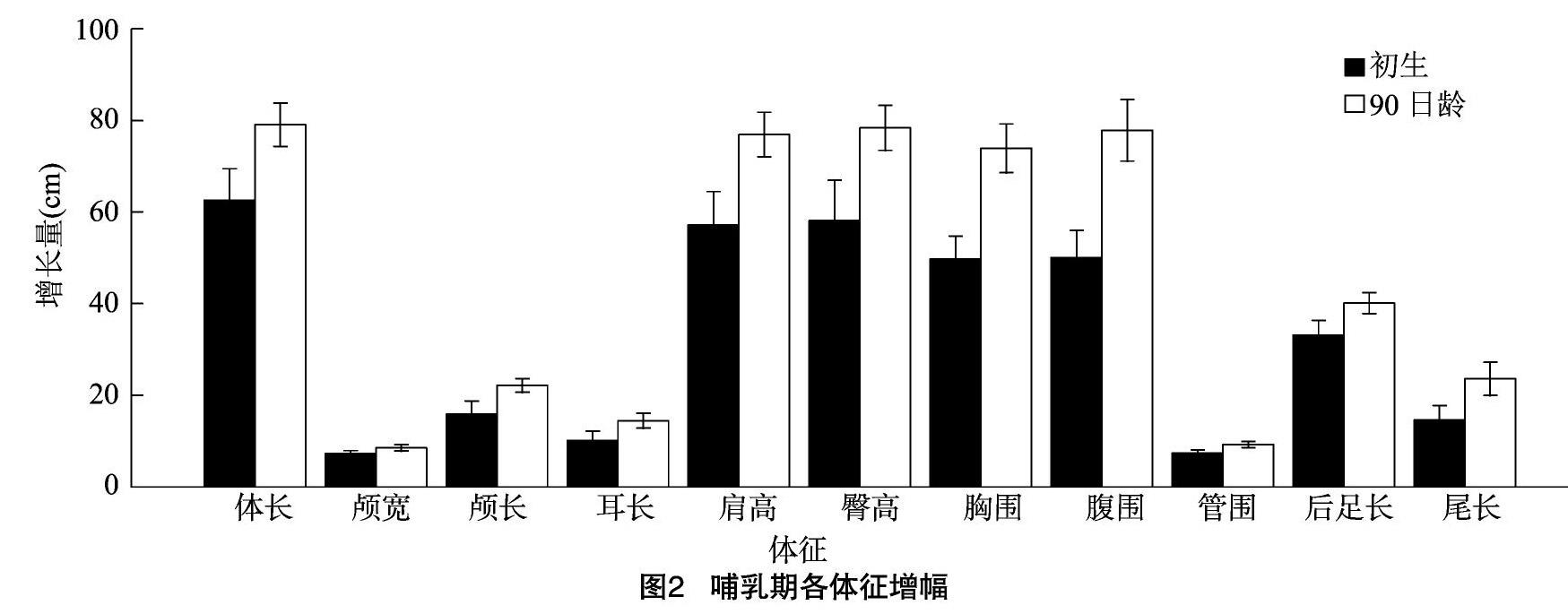

摘要:2017—2018年,共收集了76头初生仔麋鹿进行人工驯养,研究麋鹿哺乳期生长规律和疾病防治措施。结果表明,哺乳期内仔鹿的体质量、体尺总体呈增长趋势,雌雄个体体质量、体尺差异不显著,体尺指标增幅从大到小依次为躯干因子(体长、胸围、腹围)>肢端因子[(肩高、臀高、后足长(除管围)]>尾端因子(尾长)>头部因子(颅宽、颅长、耳长)。仔鹿疫病主要有腹泻下痢、积食便秘和撕咬耳尾等,其中腹泻下痢发生率达94.74%。研究结果可为推动麋鹿大规摸人工驯化,建立麋鹿家养品系提供基础资料和相关依据。

关键词:麋鹿;哺乳期;生长发育;疾病

中图分类号: S825.1 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2020)11-0153-04

收稿日期:2019-04-25

基金项目:江苏省林业三新工程[编号:LYSX(2016)41]。

作者简介:任义军(1972—),男,江苏盐城人,高级兽医师,主要从事野生动物保护及疫病防治等方面的研究。E-mail:ryijun2017@163.com。 麋鹿(Elaphurus davidianus)是一种大型鹿科动物,野生习性较强,人不易接近[1-3]。每年6—9月发情,妊娠期 280~290 d,产仔期从3月开始,至4—5月达到产仔高峰期[4]。仔鹿娩出后母鹿通过嗅觉和味觉接触区别亲生仔鹿和其他仔鹿,母鹿会主动让亲生仔鹿吻乳房,吮吸初乳。母鹿和亲生仔鹿经2~3 d的接触后,稳定的母仔关系得以建立[5-6]。为了更好地人为接近麋鹿,以获取其生长发育过程中的数据资料,建立科学人工喂养模式非常重要。试验中人为将母仔隔离,尽量使仔鹿不吮吸初乳(因采食母鹿初乳的仔鹿对其他食物强烈的回避性,不易进行饲喂驯养),避免初生仔鹿与母鹿的母仔关系确定。试验中尝试选用奶牛初乳替代母鹿初乳,过渡至鲜牛奶,这是麋鹿驯化的关键阶段[7]。我们先后在2017年和2018年共收集了76头仔鹿进行人工驯养,成活66头,取得了初步成效。在人工驯养过程中探索了麋鹿初期生长规律和疾病发生应对措施,为今后大规模人工驯养提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 哺乳期饲养

哺乳期哺乳方法参照其他鹿类动物[8-10],并结合麋鹿的生理特性设计。初生仔鹿饲喂奶牛初乳 5 d,再喂鲜牛奶85 d,哺乳期共90 d。牛初乳和鲜牛奶来自于上海光明荷斯坦牧业有限公司,均采取高温巴氏杀菌法进行消毒灭菌,然后冷却至36~38 ℃ 使用,做到哺乳定时、定量、定温。另外,阶段性补充颗粒料,其成分精粗配比为3 ∶ 2,精料配比参照其他鹿类:豆粕60%、玉米30%、麸皮10%,另添加食盐、钙片粉、维生素适量[10],与晒干粉碎玉米秸杆(粗料)加适量水混匀,由机器加工成颗粒状(0.4 cm×1.0 cm),晒干备用。适时辅以青草和干草。哺乳后期进行圈外自由采食青草,并逐渐减少鲜牛奶用量,过渡至断奶。

1.2 体尺及体质量测定

野外收集初生仔鹿,鉴别性别,打耳号。参照兽类外形测量方法[10-11]对哺乳期麋鹿进行主要体尺指标测量和称质量。体长:从鼻尖到臀部后沿的距离;肩高:站立时鬐胛部最高点至前肢第3、第4蹄冠无毛处的间距;颅长:颅顶至鼻镜上沿的距离;胸围:第1肋骨处胸的周长;后足长:跗骨的长度。颅宽:额骨2边顶角最宽点之间的距离。耳长:耳尖至耳根部长;臀高:腰荐椎相连的十字部为起点至后肢第3、第4蹄冠无毛处的间距。腹围:腰背部至膝关节前到腹部的周长。尾长:尾根部至尾尖的间距。哺乳期内,每15 d进行称体质量和体测1次。

1.3 疫病监测

哺乳期内每天定时观察仔麋鹿行为习性和精神状态90 min。人工协助排便,查看粪便和尿液状况。定时测量体温、心跳、呼吸等生理指标。

1.4 数据处理

测量所得的数据,在Excel上建立数据表,运用SPSS 17.0统计软件包进行分析处理。独立样本t检验对各时间段体质量与体尺指标在雌雄两性间的差异。

2 结果与分析

2.1 生长发育

2.1.1 体质量变化 0~90 d仔鹿的体质量总体呈增长趋势(图1),雌雄个体体质量初生时差异显著,哺乳期表现差异不显著,初生整体体质量为(11.82±1.12) kg(n=70),雄性个体为(12.09±1.21) kg(n=36),雌性个体为(11.55±0.94) kg(n=36)。在90日龄体质量为(35.67±2.78) kg(n=65),雄性个体为(35.85±2.45) kg(n=36),雌性个体为(35.49±3.12) kg(n=36)。仔鹿随着日龄增加,尽管体质量标准差和全距初生仅有1.12 kg和 5.70 kg,而到90日龄达到2.45 kg和13.54 kg,但整体初生仔麋鹿变异系数CV=9.47%,而90日齡仔麋鹿CV=7.79%。

2.1.2 体尺变化 从图2可以看出,仔麋鹿体尺指标大体呈增长趋势,但身体各部分增幅存在差异,其中躯干因子(体长、胸围、腹围)>肢端因子[肩高、臀高、后足长(除管围)]>尾端因子(尾长)>头部因子(颅宽、颅长、耳长)。各期体征初生仔鹿变异性大于哺乳期结束后,同期相比,初生仔鹿变异性顺序由小到大依次为颅宽4.29%、管围 4.73%、后足长4.93%、体长4.90%、胸围5.28%、腹围570%、肩高5.80%、臀高6.20%、尾长 8.20%、额长8.51%、耳长10.4%。90日龄仔鹿变异由小到大依次为后足长2.86%、体长2.98%、臀高310%、肩高3.20%、颅长3.36%、胸围3.54%、颅宽396%、腹围4.60%、耳长5.60%、尾长 7.70%。整体统计仔鹿体征变异系数90日龄小于初生日龄。

哺乳期初生仔麋鹿雌雄个体只有60日龄耳长差异显著,其他日龄差异不显著(表2)。

2.2 疾病发生

试验过程中,仔鹿疫病主要以腹泻下痢、积食便秘和撕咬耳尾等,其中腹泻下痢发生率达 94.74%(72头),几乎每头仔鹿都经历过下痢过程,其中归于死亡为9.72%(7例)。积食便秘发生率为 27.63%(21例), 死亡率为19.05%(4例)。 撕

咬耳尾发生率23.68%(18例),未发生死亡。其他还有仔鹿蹄壳磨破、仔鹿跛腿等现象,由于病例偏少,或都归于康复,对身体影响小,故未予以阐述。

2.2.1 仔鹿下痢 试验过程中在仔鹿8日龄开始发生,12日龄达到高峰期,33日龄基本结束(图3),下痢流行长达25 d。起初仔鹿精神状况尚好,食欲正常,体温39~40 ℃,5 d后仔鹿离群,精神沉郁,嗜睡,食欲不振,经过采取措施和药物治疗,或渐渐归好痊愈,或者效果不显著,归于死亡。痊愈仔鹿个体粪便表现为起初粪便不成形似黑色水状,3 d左右然后变为黄色稀粪带泡、或黄色豆腐脑状。个体趋向变好的方向,5~6 d后粪便变黑有点稀,少许夹杂黄色,粪末往往有点黏液或者黏膜,再过1~2 d粪便成团,仔鹿痊愈。如若不愈者个体基本一直黄色稀粪状,或者反复,归于虚脱死亡。本次试验中1740号仔鹿(12日龄)、1741号仔鹿(14日龄)、1725号仔鹿(17日龄)、1713号仔鹿(23日龄)、1824号仔鹿(17日龄)、1823号仔鹿(30日龄)、1824号仔鹿(8日龄)等都归于死亡。经解剖发现:心肺肾表现正常,胃内有积食,肠臌气,肠道出血。

2.2.2 积食便秘 仔鹿积食便秘多发生于初乳期结束,过渡至鲜牛奶以后。特别是15日龄以后,由于饲养员补饲不当,纵容仔鹿吸食过度鲜牛奶(10例),或者添加过度颗粒料发生3例死亡(仔鹿1713号(35日龄)、仔鹿1806号(34日龄)、仔鹿1809号(41日龄)。由于仔鹿嗳气功能弱,食道痉挛,过食发酵气体得不到及时排出,造成消化系统紊乱,发生积食便秘。死亡个体解剖多表现胃积食,肠胃臌气、胃肠道出血。

2.2.3 撕咬耳尾 人工驯养仔鹿与大范围半散养仔鹿生活习性,存在较大差异。人工驯养仔鹿自出生日起,脱离亲鹿,就与其他仔鹿相伴而生,生活范围小,接触机会多。10日龄后,仔鹿有一定体质,相互之间玩斗行为出现。在15日龄时,发生1例(仔鹿1735号)被咬耳现象,导致左侧耳皮下出血,第2日似小乒乓球状(直径约2.3 cm)。18日龄1例(仔鹿1739号)尾根,被咬去约1.5 cm。至20日龄陆续发生多例现象。

3 讨论与结论

3.1 哺乳期仔麋鹿的生长发育规律

野生麋鹿生性胆小,对外界环境反应敏感,野生习性较强,人为难于接触获取相关数据。试验中初生仔麋鹿都未曾吮吸母鹿初乳,依靠人为补充,形成人与仔麋鹿之间良好的关系,为相关数据收集提供了便利。试验获得的初生仔麋鹿体质量与体尺数据与其他报道数据[1-2]基本一致,反映了初生仔麋鹿的生理形态特征。哺乳期仔鹿生长发育以躯干因子最为强烈,头部因子偏弱。结果表明,仔鹿哺乳期内生长发育快,可塑性强,与其他鹿类仔鹿驯化成果[9-10]相似。个体体尺各指标变异也随时间推移减弱,这可能是由于人工驯养营养水平及生活环境一致,区别野外自然环境和母体不同而造成个体间差异。初生仔鹿体质量雌雄存在明显差异,但随着时间推移,哺乳期内差异性消失,哺乳期内体尺指标雌雄个体也无明显差异,而其他年龄阶段雌雄麋鹿之间的体质量和体尺指标存在显著差异[3],最具典型性别体表差异为雄性生角、雌性无角。说明离乳期仔麋鹿在后续生理发育过程中会出现明显性别差异。相关研究结果,哺乳期仔麋鹿体质量增长符合logistic增长曲线,方程为Y=209.95/(1+18.861e-0.015t);仔麋鹿体质量与体长、胸围、肩高等体尺指标相关性较高,达到极显著水平(P<0.01),体质量与其他指标无显著相关性(P>0.05)[7]。尽管驯养条件与野外情况存在很大的差异性,但从野外观察发现,同期驯养仔鹿与野外仔鹿体形发育大体相似,本研究结果基本反映哺乳期仔麋鹿生长发育规律。

3.2 哺乳期内仔麋鹿疫病发生与生长发育的关联性

疫病成为仔鹿哺乳期驯养工作的瓶颈[12]。特别是30日龄内发病率高,表现仔麋鹿体质量增速相对较慢,试验分析与麋鹿乳与牛乳差异、仔麋鹿消化器官发育程度、生活环境和气候异常等因素有关。尽管奶牛乳汁的营养成分能完全满足仔鹿的需要,但是牛初乳及牛鲜奶仍然是无法和鹿初乳及鹿奶相比,物种之间存在差异。根据分析,鹿乳中的干物质含量为32.3%是牛乳(12.7%)的3倍,而牛奶中的乳糖含量为4.7%,为鹿乳(2.8%)的2倍[13]。由于这样的差异当幼仔吮入高乳糖的牛奶后,其中的糖部分水解,仔麋鹿会出现腹胀、腹泻现象。初乳过渡至鲜奶以及鲜奶用量稍不慎则出现仔鹿大批量下痢,本试验中几乎每头仔鹿都出现下痢情况,只是个体病情严重程度和恢复过程存在差异。而1月龄后消化器官的发育和适应已经达到一定水平,下痢发生率大幅度下降,表明1月龄阶段仔鹿消化功能比较脆弱。环境和天气因素往往也是引起仔鹿下痢的一个激发因素。本试验中几个高峰期都是连日阴雨,空气潮湿,环境恶化,致使大批仔鹿下痢,已下痢的仔鹿更是病情加重,甚至死亡。因此仔鹿1月齡内饲喂显得尤为关键,须采取相关有效措施。牛初乳鲜奶过渡、鲜奶用量、维生素及微量元素添加等等,必须满足需求,以增强体质,同时慎重把握度量;平日须加强环境卫生,及时清理排泄物,勤换垫草,有利于患病仔鹿的康复;将下痢仔鹿与正常仔鹿进行隔离管理,避免交叉感染等。

从仔鹿体质量、体尺发现,1月龄后体质量增速加快,身体发育加快。2月龄后开始向断奶期过渡,仔鹿采食量急剧增加,往往发生仔鹿因过食颗粒粗料,发生积食便秘和瘤胃臌胀,通过增加颗粒粗料采食次数,控制仔鹿短时间食量。圈外放牧避免采食汁水过多的嫩青草,防止“胀青”现象发生。同时由于圈舍限制,不似野生仔鹿自由采食,能够获得需要的矿物质微量元素,出现仔鹿跛腿、咬耳咬尾、食毛等不良现象,因此须定时定量在食物中添加矿物质微量元素。本试验中,根据哺乳期仔鹿不同阶段疫病发生,采取相应的预防和治疗措施,取得预期效果。

3个月的哺乳期仔麋鹿生长发育处于由萌发阶段过渡至强烈阶段,实施科学管理和合理饲喂,避免疾病发生至关重要。本试验仔麋鹿驯养成活率人工驯养达86.84%,吉林农业大学梅花鹿仔鹿驯化成活率为96.00%[10],尽管存在差距,但与大丰野生麋鹿30多年来仔麋鹿成活率统计结果为 89.01% 基本接近。相较其他鹿类动物,麋鹿物种虽历史悠久,但驯化工作尚处于起步阶段,驯养质量还存在很大的提升空间。本次试验获得了有价值的基础资料,积累了宝贵的实践经验,为真正实现麋鹿驯化家养品系化, 推动麋鹿的社会化保护迈

出了坚实的一步。

参考文献:

[1]蒋志刚,丁玉华. 大丰麋鹿与生物多样性[M]. 北京:中国林业出版社,2011:1-12.

[2]任义军,丁玉华,解生彬,等. 野生麋鹿发情后期行为比较[J]. 野生动物,2011,32(6):309-311,342.

[3]任义军,沈 华,俞晓鹏,等. 哺乳期仔麋鹿体重体尺动态变化及相关性研究[J]. 畜牧与兽医,2018,50(7):6-9.

[4]Yuan B,Wang L,Xie S,et al. Density dependence effects on demographic parameters-a case study of Père Davids deer (Elaphurus davidianus) in captive and wild habitats[C]//Biology and environment:Proceedings of the Royal Irish Academy. Royal Irish Academy,2017,117(3):139-144.

[5]丁玉华. 中国麋鹿研究[M]. 长春:吉林科学技术出版社,2004:65-80.

[6]陆 军,梁崇歧,于长青. 麋鹿幼仔一周龄内的活动观察[J]. 兽类学报,1993,13(4):251-255.

[7]李 坤,陈 颀,唐宝田. 麋鹿幼仔人工哺育及驯化[J]. 经济动物学报,2008,12(4):197-199.

[8]盛和林,徐宏发. 哺乳动物野外研究方法[M]. 北京:中国林业出版社,1992:298-300.

[9]李和平,王春生. 生态养鹿[M]. 北京:中国农业出版社,2011:232-251.

[10]马丽娟,金顺丹,韦旭斌,等. 鹿生产与疾病学[M]. 长春:吉林科学技术出版社,1998:248-365.

[11]钟震宇,张林源,夏经世,等. 雌性麋鹿不同年龄阶段的生长发育[J]. 四川動物,2008(5):907-909.

[12]杜 锐,魏吉祥. 中国养鹿与疾病防治[M]. 北京:中国农业出版社,2010:180-190.

[13]徐安宏,丁玉华,沈 华. 麋鹿幼仔的人工哺育[J]. 野生动物,1995,88(6):30-31.王 琦,谢晓佩,吴庆侠,等. 牦牛源枯草芽孢杆菌的益生作用研究[J]. 江苏农业科学,2020,48(11):157-165.