以“渌水人家”为例的仿古商业街区设计简析

【摘要】近年来,各种包罗万象的综合业态仿古特色小镇如雨后春笋,层出不穷,从可研到设计再到施工的速度很好地展现了中国特色的高效率。它们有些是造型或者从造型到业态都仿某个朝代或者某个古镇的仿古商业街,有些则是综合一些比较有特色的传统民居风格,还有一些则是植入了建设方或者设计师能想到的仿古元素。然而,在如今的网络信息时代,能够成为流量明星的都必然是一些能给人很深印象的特色商业街,不是仅仅建筑造型上粗制滥造的劣质仿制品,而是传统商业街的重生、新生、成长和进阶。

【关键词】仿古商业街;设计

如何做好一个仿古商业街设计,需要我们进一步探索研究设计的理论、方法、机制及实施路径等,更需要我们沉下身子,将工作做细做实,关注不同阶层的需求,真正的做到“问计于民、以人民为中心”,而再不是“为做古而仿古”。

2017年,我有幸接到醴陵市“渌水人家”项目的设计任务。项目位于醴陵市老城中心区,渌江北岸沿河一带。项目西起胜利路,东至醴陵大桥,总用地面积约57000平方米,长约1390米,是瓷城古韵,一江两岸文化休闲带的重要组成部分。业主希望通过本项目的建设,体现醴陵的老城古韵,恢复明清时期醴陵水运市场的繁荣景象。

因此,设计团队在本次渌水人家规划设计中,注重公众参与,聚焦文化复兴,运用“针灸式”微更新的手法,对街区从总体布局、公共空间、建筑风貌、景观环境多个方面进行设计引导,并提出规划实施建议,探索特色仿古商业街区的规划策略、方法与路径。通过三步走,确定了总体设计思路。

1、逐本溯源,挖掘特色

通过多方调研考证,发现醴陵四大(农耕、人文、花炮、陶瓷)文化元素突出, 适合塑造特色城市体系。因此,设计中将着重考虑如何梳理和利用四大文化元素相关的丰富历史文化资源,通过特色节点、片区、路径的打造,提供多种类型文化体验,与城市现状空间梳理工作相结合,落实成为具有醴陵特色的城市特色空间体系。

2、精准把脉,梳理现状

过入户访谈、微信问卷调查民意、听取老百姓的诉求和意见、同时拜访当地老干部和老专家,征询社区、街道、各主管部门的意见,规划设计真正做到深入群众,问计于民,以老百姓的需求为导向,以解决实际问题为出发点。通过细致的调研,进行了历史资源挖掘、用地情况梳理、现状建筑评估、产权权属调查、街区业态调查、内外交通梳理、沿街立面分析、配套设施摸底等多方面基础分析,为更新改造奠定堅实的基础。

通过细致的调查,我们了解到昔日繁华的北之街如今变得萧条、落寞,曾经河运必经之地现在逐渐被人遗忘,对传统文化、礼仪程序的忽视是关键。在物质空间上,灰色空间多;集体公共用地少;产权边界不明晰;人车混行;步行毛细网络被阻断;街道立面杂乱无序;配套设施落后。诸多原因导致人气下降、日渐凋敝。

总的来说,渌水人家项目的现状特点可以总结为:山水格局优越,但公共空间不足;街巷空间灵动,但交通组织混乱;历史文化灿烂,但未有效保护与利用。

3、辨症施治

通过挖掘历史,梳理文脉等调研工作后,设计团队确定了本项目要与城市总体规划、一江两岸控制性详细规划、旅游专项规划等相关规划充分对接,使规划符合上层规划的要求;其次,要与瓷城古韵·一江两岸一期已建和已规划项目充分对接,做到整体协调,尤其是在建筑风格方面要相互协调。

方案要充分挖掘文化和历史底蕴,尊重历史,尊重现状,充分融入醴陵本土特色,彰显历史文化内涵,体现醴陵地域文化特征,延续现有传统建筑空间肌理,并反映在建筑设计、景观设计、小品雕塑中;同时,也要注重特色打造,在整体协调的基础上,打造景观亮点,以吸引人气,提高城市整体品位。还要充分体现绿色、实用、经济和可持续发展原则,并结合提质改造三创四化(创建国家文明城市、国家园林城市、国家卫生城市,绿化亮化美化数字化)的要求,尤其在景观设计、夜景亮化等方面充分考虑。

落实到具体的设计中,规划设计方案从总体定位、市政设计、建筑设计、景观设计、文物保护等方面来进行渌水人家项目的特色打造。

3.1总体定位

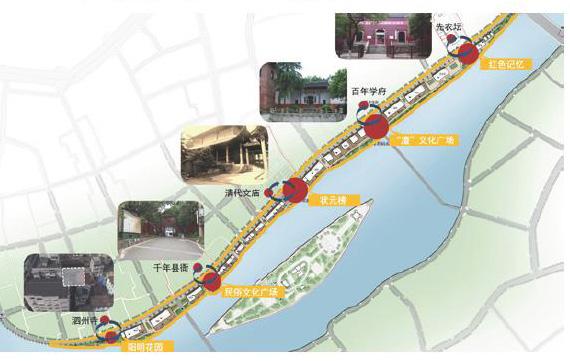

规划设计依据醴陵独特的“以山为城,以水为界,以洲为景”的山水格局,根据山水对位关系,通过将建筑成组布置,预留景观通廊等手法,打通“山、水、洲、城”的景观视线,让人在城中能见山观水。因此渌水人家设计为“一带三段多节点”的空间结构,“一带”为约1.4公里的滨江风光带。 “三段”分为东、中、西三段,其中东段主要是人文会馆区,中段为文化民宿区,西段是休闲会馆区。“多节点”是设计了“阳明花园”、“民俗风文化广场”、“状元榜”、“醴文化广场”、“红色记忆”五个极具当地特色的景观节点,带给人们不同的特色文化体验。

3.2市政设计

先农坛路西起胜利路,东至醴陵大桥,全长约1.4公里。现状双向两车道为机非混行,容易出现拥堵的状况。道路设计将先农坛路全线路基由12米往南侧拓宽至14米,调整为三车道。北侧为混行车道路,中间为机动车道,南侧为停车带兼非机动车道。停车带兼非机动车道,白天作为非机动车行道,夜间作为地上停车位,解决路面停车问题。

渌水人家给排水依据《醴陵市老城区排水规划》进行设计。给水方式采用管径为DN600至DN800的给水管集中统一供水。污水通过DN1000管道进入4号污水提升泵然后排入醴陵污水处理厂。雨水由管径DN1000至DN1800的雨水干管,自西向东汇集至醴陵大桥下的泵站,再由泵站抽排至渌江。

3.3建筑设计

建筑造型在立面设计上以醴陵传统建筑风格为依托,设计了三种立面方案供比较。方案一采用“民国民居式建筑风格”,参考了醴陵原有的民国建筑与江楼民居的建筑特色,通过披檐,四分水坡屋顶,格栅窗,三色砖等元素,重现“民国街区”的昔日风情。方案二采用“民国公馆式建筑风格”,设计参考了醴陵民国时期的公馆式建筑,欧式拱形门窗,花格栏杆等元素体现了民国时期中西结合的建筑审美。方案三采用“新中式建筑风格”,在传统的中式建筑风格上加以创新,增添了现代建筑的时尚与通透。

渌水人家建筑平面采用双首层商业设计,既解决了地面停车问题,又形成了一道防洪堤。建筑功能设计了商墅和民宿兩种业态形式,两种业态可依据招商空间灵活组合,满足多元化需求。

3.4景观设计

景观设计为以商业街道,滨水步道,观景平台以及景观节点组合而成的立体景观。

滨水步道的设计结合地形,项目西段沿河用地紧张则通过高低错落的台阶打破单一的防洪堤立面效果,东段则设计了相对平缓舒适的滨江人行道,满足人们的亲水愿望。

景观设计了“阳明花园”“民俗文化广场”“状元榜”“醴文化广场”“红色记忆”五个主题景观节点。

“阳明花园”北靠泗洲寺,以景观形式呈现王阳明两宿泗洲寺的故事。“民俗文化广场”背靠千年县衙,通过景观小品的静态物化演绎“醴陵千古情”。“状元榜”背靠清代文庙,发挥状元文化,以正学风。“醴文化广场”背靠百年学府,以“醴”元素打造具有文化属性的城市家具。“红色记忆”背靠先农坛,向游客展示醴陵的红色文化历史,缅怀醴陵的红色精神。

3.5文物保护

经过多次踏勘及与文化、文物等相关专家多次沟通,基本确定本项目内有牌坊、老门头、东北楼、码头等文物。根据文物的实际损坏状况和规划设计的整体考虑,项目地块内文物保护设计分为“保护修缮、保护改造、恢复”三类。

保护修缮:对其中东北楼、老门头、石门、桥头码头采用保护修缮的方式进行设计。其中桥头码头为市级文物保护单位,现状保存情况较差,设计在现存石阶的基础上进行适当修缮。

保护改造:项目地块内存在少量年代久远的砖瓦房,针对此类文物,保留部分建筑特征的同时进行整体改造,使其形成统一的街区氛围。

恢复:对牌坊、县衙码头、何家码头、学府码头等文物,在原有的基础上进行恢复,使其既保留历史记忆又满足现代功能需求。

渌水人家方案通过“整故”——保护利用历史文化遗产,“优岸”——打造丰富的驳岸空间,“塑心”——形成一种生活方式的设计策略,重新建立人与自然,城市与水岸,过去现在与未来的联结,打造属于醴陵特色的市民宜居的生活空间,城市文化的形象地标,醴籍游子的故乡记忆和游人向往的休闲胜地。

结语:

总之,建筑源于生活,传统仿古商业街的设计并不局限在建筑立面的模仿和传统符合的堆砌,是我们通过综合设计对老街印象的空间重构,全方位展现人们心之所向,引起参观者的记忆和情感共鸣。

作者简介:

刘大明,出生年月:1986.11,民族:汉,籍贯:湖南,学历:硕士,现职称:工程师,从事工作方向:建筑设计,单位名称:长沙市规划设计院有限责任公司。