人与组织关系演变的两个驱动因素

孙波

如果我们不能理解或者找到人与组织变化的真正的驱动因素,也就不能预测未来组织和个体关系的演变和进一步发展。怎样才能够找到这样的因素呢?还是要从人和组织的两方面去看。

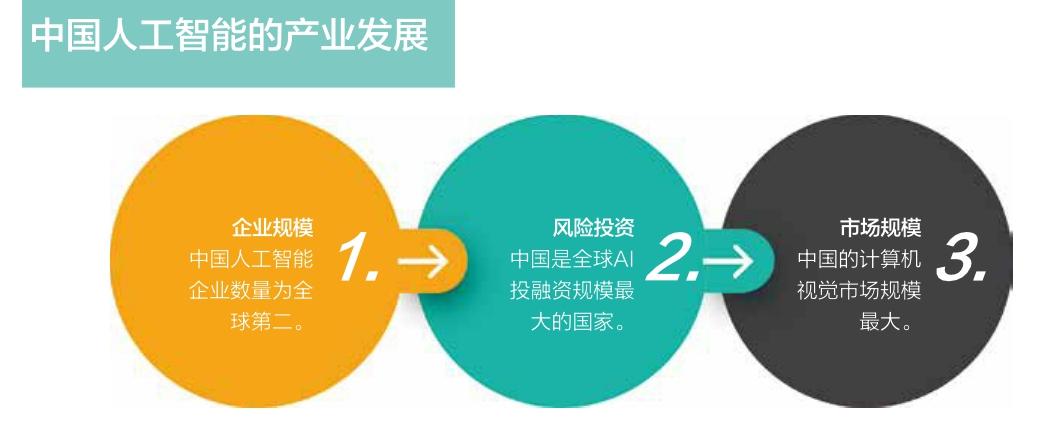

一、技术的不断突破和应用

组织形态发生变化的第一个驱动因素,可能更多的来自于技术的不断突破和应用。先请大家看一首五言诗:“双眸剪秋水,一手弹春风;弹尽琵琶怨,醉难入梦中。”我们应该可以理解它的意思,感觉得到它所传达的意境。但这首诗是机器人写的,也就是我们常说的人工智能,相信大家对此和我一样震惊。我曾经试图从网上了解人工智能AI能干什么,网络告诉我,机器人会写诗,当机器人不但可以简单提升效率,甚至还能够写出一定意境的诗词的时候,它对我们生活的方方面面的挑战可能是难以想象的。

谷歌曾发布了一个图,显示了AI技术在面对复杂事物的处理速度与处理方式。这是人脑不能抵达的高度,是新技术不断应用的结果。阿尔法狗挑战李世石,并打赢天下所有的围棋高手的事情发生了,而在往后的一段时间里,一定会出现更深入影响我们经济生活的情况出现。我们必须正视这种变化,尤其要认识到,这会对组织产生什么样的影响。

李开复在2016年的世界经济论坛上说:“在未来的十年之内,世界上有50%的工作将会被人工智能所替代,尤其是翻译、记者、助理、保安、司机、销售、客服等岗位。”这些工作都被人工智能所替代,不再有人去从事这些岗位的时候,组织内部的架构或者模式一定会发生变化。

我曾与彭剑锋教授一起去阿里巴巴杭州总部交流过。当时,我是带着那种经过华为洗礼过的“工业化时代高科技企业的模式”去审视阿里巴巴的各个环节,应该说当时留下的印象并不是非常美好。但彭老师认为,这也许是由于我们与互联网企业接触太少所造成的,因为我们并不能够真正理解它。

2017年1月初,我应邀参加了阿里研究院主办的一个科技论坛,原来的印象发生了巨大的改变,在本次大会上阿里研究院对前沿事物的很多判断和观点我都是认同的。

比如在本次大會上有参会嘉宾提出在未来的10到20年,有710万左右的岗位将会消失,在702种职业中有47%的工作,可能会被人工智能和机器人所替代;数据在整个经济活动当中充当了主要因素,其价值会超过石油、土地,用数字技术和互联网、云计算、人工智能武装起来的新实体经济会替代旧的实体经济。

那个时候,阿里将不再是虚拟经济了,套用阿里研究院的概念,阿里将成为新的实体经济。新的实体经济对于在当下经济体中生存和发展的组织或者企业来说,一定会产生巨大的影响。因此,驱动组织和人的关系变化的最主要的因素,是技术的不断发展和应用。

阿里研究院的研究显示人工智能会推动组织形态的演进。比如在新的实体经济里,新的组织形态叫做平台经济体,这是一个前所未有的概念。平台经济体把组织的分工协作提升到了前所未有的高度。在最早期的工业化阶段,通过分工协作,或许可以把100个人组织起来,大规模工厂时代则可能组织1000人——超过了一定规模的分工协作就会变得困难,传统的组织模式不可能化解大规模生产所带来的成本。当信息技术不断地突破和应用之后,组织100万人都不会有困难,阿里将之定义为跨国公司。

但是,当新的组织模式——平台经济体诞生,它可以把更多的人,比如3000万人迅速组织在一起,这就是大淘宝系。2016年,大淘宝系的零售收入超过了三万亿。这是什么概念呢?它已经超越了所有的实体销售企业,成为了最大的零售企业。而且,通过阿里一个主体,就整合了3000万人。3000万!这就是未来的组织,是技术的推动、是人工智能技术的应用所带来的变革。

阿里研究院认为平台经济体具有四个特征:

*数据驱动的。

*平台支撑的。

*开放协同的。

*普惠共存。

阿里研究院院长高红冰说:“过去,在互联网经济刚开始的时候,我们把它称作一代数字经济。互联网经济对数据和技术的应用,带来了更大的贫富差距,但是平台经济是具有普惠性的。”同时,在阿里研究院的报告中传递的概念,互联网企业是一种过时的组织模式。当我们还在研究“+互联网”或者是“互联网+”的时候,在他们的心目中,这已经过时,很多互联网企业已经不得不向平台经济体转型。阿里的研究认为过去的传统企业,很多也在变成平台经济体,或者部分变成了平台经济体,比如GE、苹果。

新的实体经济将会替代旧的实体经济,那么我们的组织通过技术的应用,则发展出了一种可能性,使得我们有可能从传统组织向平台经济体转型。或许公司这个概念在未来二十年之内可能就会消失,至少不再是一个主流的概念,而平台经济体将成为我们过去概念中的企业或者公司这种组织的替代名词。

因此我就在思考,阿里所谓新的实体经济指的是什么?在查阅了一些资料之后,我发现,新的实体经济有几个关键点:

第一,个人成为了经济的主体。在过去的社会经济关系里,企业和企业之间的关系就是市场经济中市场关系的主体。但是,在新的经济体当中,个人成为了经济的主体。这是新实体经济的一个巨大的特征。

第二,在“公司”的时代,社会经济关系里的主体是公司与就业者所签订的雇佣劳动合同。但是,当“公司”演变成为平台经济的时候,当它开始以个人为中心的时候,公司和个人之间所建立的劳资关系不会继续成为社会经济关系的主体。

因此,我认为阿里所谓新的实体经济应该是从过去以企业为中心转向以个人为中心的,这是它最大的一个特征。而当我通过自己的理解,试图对新经济进行总结的时候,看到了国务院发展研究中心产业经济研究部研究室主任魏际刚提出的新经济的八大特征。这八大特征基本上印证了我们所认为的,技术推动了整个组织变革的过程:

第一,以人为中心。在新经济当中,企业与企业之间的关系不再构成社会的主体,而是以个人为主体;劳资关系也不再是社会经济主体,而是以交易关系、市场关系为主体。第二,数字化连接。这使整个社会效率大大提升。第三,新经济基于新的要素。在新经济当中,最重要的要素是数据,这也是我们现在最为关心的热点问题。第四,全方位的协同和集成。第五,自动化。这种自动化,不是我们所认为的某一环节的自动化,而是全价值链的自动化。第六,智能化。是把智能技术用于全部的过程;第七,一切皆服务。在新经济当中,服务将在整个价值创造过程中扮演更重要的角色;第八,大生态化。我们现在所谈到的生态圈、服务等内容,其实都是新经济体的特征。

鉴于这样的认识,组织结构演变的一个很重要的驱动因素,应该是来自于技术的不断突破和应用,尤其是AI技术的不断突破和应用。

二、社会需求基准的不断提高

从人的角度来说,我们经常讲到代际冲突,比如说80后、85后、90后等等。新一代的产生,带来了截然不同的管理挑战。现在,企业在招聘新员工的时候往往会发现,过去的激励理论对他们而言是失效的。这是令人沮丧的,我们需要找到传统激励理论失效的原因。是因为人变了吗?人哪里变了呢?每当我面对学生或者是新员工的时候,我都会思考,代际之间的问题究竟是什么原因带来的?这需要我们回归本源去看问題,去发现,是什么的变化引起了这一代人与上一代人的不同?

挑战根本的表现,其实可以理解为社会需求层次的变化,或者说社会需求基准的不断抬高,这是驱动人与组织关系重构的第二个重要因素。从我们最熟悉的马斯洛需求层次理论看。在研究、思考社会整体需求变化问题的时候,我给出了三个基本假设:第一,社会整体需求层次也应该呈金字塔模式分布。大多数的需求应该是底层的需求,向上会越来越少;第二,社会需求的基准,即最底线的需求会随着社会财富的积累不断抬高。越来越多的人脱离了最基本的生存需求,在往上走;第三,社会需求基准决定了主流组织形态。众所周知,很长一段时间里,政府提倡让一部分人先富起来。这或许表明,很多人在很早的时候就脱离了最基本的需求,但是,社会整体没有达到这个层面。而我认为的主流组织形态是由需求基准决定的。这是我的三个基本假设。

当生理需求成为社会需求基准的时候,它肯定是最大的需求,然后才是向自我实现逐渐递减的过程。当整体的社会基准需求达到了情感与归属需要和尊重之间时,这意味着绝大多数人已经脱离了基本的生存需求。

有哪一个群体的基准需求在这个点位附近呢?就是现在的90后,尤其是城市家庭的90后。因此,我们所有问题的根源在于,当这部分人进入职场,他的需求层次已经发生了基准性的提高,他不会再去追求简单的生存。很多学生在毕业之前我都会问:你毕业之后有什么计划?他们往往都希望先回家休息休息。尽管这种“人生计划”听起来完全不成样子,但它背后所反映出来的问题,对这部分人而言,生存已经不再是一个问题了。生存不能够成为他的第一压力时,他的压力来自于哪里?他的需求在哪里?我认为是尊重,甚至是超越了尊重,达到了自我实现的阶段,“矛头”直指最高需求。

关于这个问题,凯恩斯(著名经济学家)早有断言。他在上世纪30年代所著的《我们孙子辈的经济可能性》中提出:“从满足每个人的生存需要的角度来说,经济问题可能会在100年之后得到解决。随之工作日减少到每天3个小时,也就是一周15个小时。”他所指的100年,现在还不到,还差十几年。在这十几年的时间里,技术还会有怎样的发展,很难预测。

也许到了2030年,很多人真的不需要工作了。当人工智能、机器人可以完全满足,或者在一定程度上满足我们最基本的生存需求的时候,当整体需求基准提高的时候,会带来什么问题?我认为,那就是人与组织关系重构的问题。

所以,从人的角度来看,社会需求随着需求层次的不断抬高,也会促使人的方方面面发生变化,进而使人与组织之间的关系必须重构。

本文作者系中国劳动关系学院人力资源管理研究所所长、副教授,北京华夏基石管理咨询集团执行副总裁。