山丹县乡土树种发展分析研究

陈金莲,刘春梅

(甘肃省山丹县机械林场,甘肃 山丹 734100)

1 引言

林业承担着保护森林、湿地、荒漠三大生态系统和生物多样性的重要职责,是建设生态文明的主体行业之一。在发展区域经济中如何增强森林生态功能、遵循自然规律、符合国情地情尤为重要,科学造林绿化中适地适树十分关键[2]。乡土树种是指本地区原有天然分布的树种,是在一个地区特定环境条件下稳定的植物群落,经过漫长的环境自然选择,在严峻的生态条件下,经过长期的自然筛选保留下来的优胜者[1]。它具有顽强的生命力及耐干旱、耐瘠薄、易成活等特征,对当地的自然条件适应性最强,有效提升了造林绿化树种栽种的成活率。

2 山丹县自然条件及乡土树种发展现状

2.1 自然条件及林业发展现状

山丹县位于甘肃省河西走廊中段,地处东经100°41′~101°42′,北纬37°51′~39°03′之间,东靠永昌县,西与张掖市相连,南以祁连山冷龙岭与青海省为界,北过龙首山与内蒙古阿拉善右旗相望。全县总土地面积54万hm2。山丹县位于亚洲大陆腹地,远离海洋,近沙漠,植被差,多裸露山地、丘陵,属大陆高寒半干旱气候。具有日照长,太阳辐射强,气温低,昼夜温差大,降水量小而集中,蒸发量大,无霜期短,自然灾害较多等特点[4]。林业用地面积中,有林地19.9065万亩,疏林地0.8715万亩,灌木林地91.812万亩,未成林造林地38.154万亩,苗圃地0.069万亩,宜林荒山荒地118.107万亩,森林覆盖率29.33%。

2.2 乡土树种发展现状

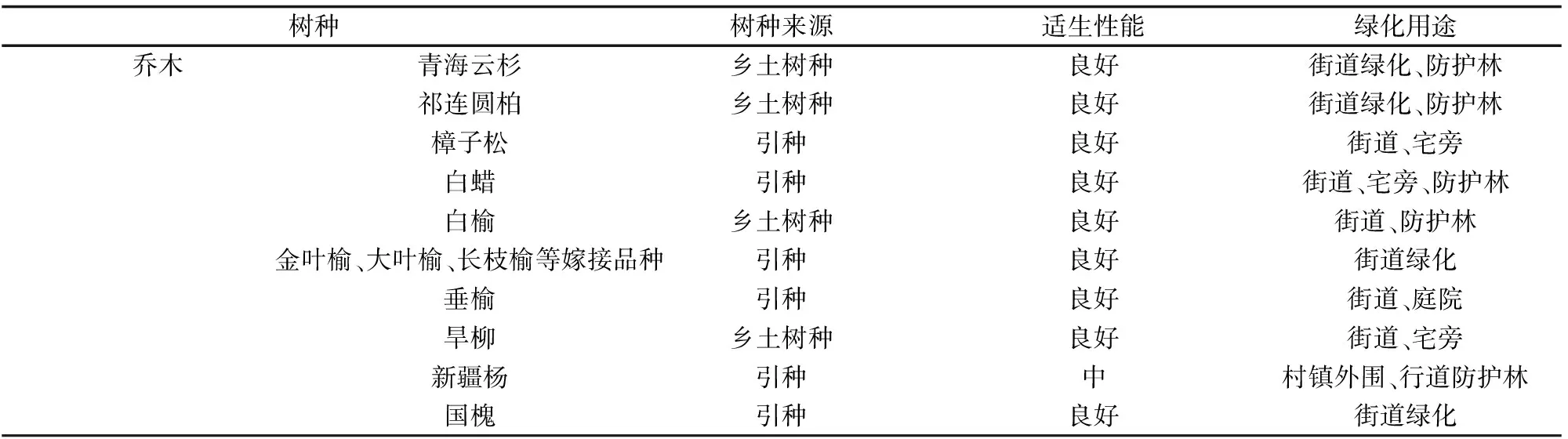

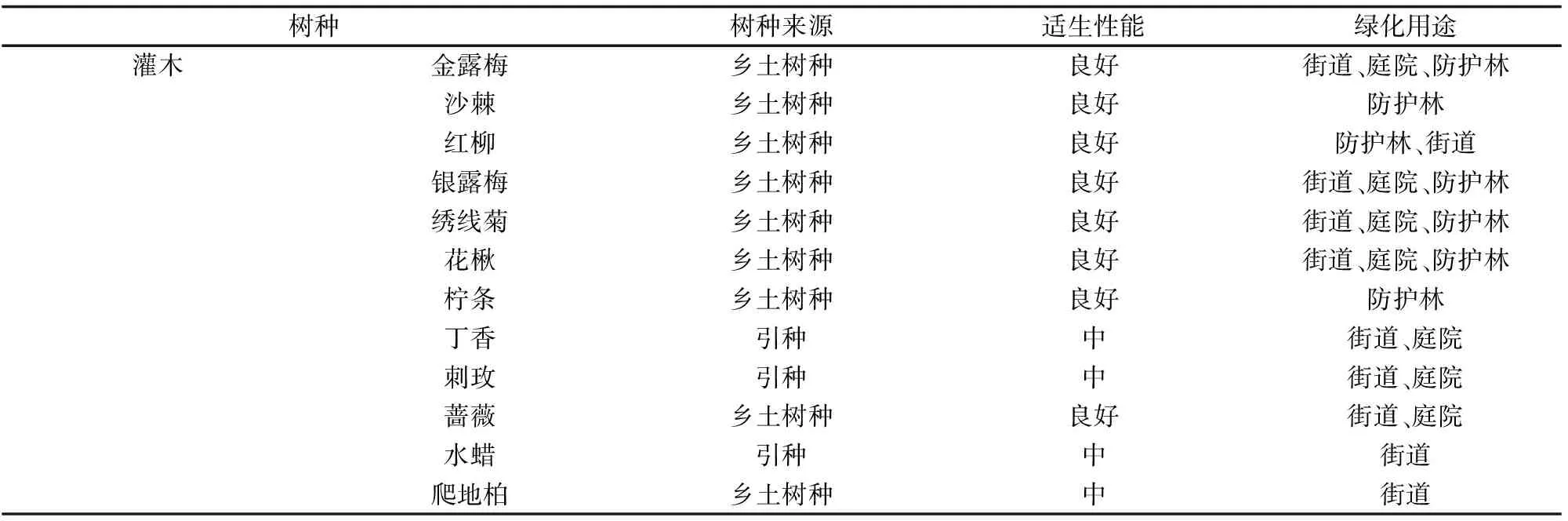

近年来,随着退耕还林、天然林保护、三北四期等林业工程的深入实施,生态需求已成为社会对林业的第一需求,保护生态环境、防治荒漠化及绿化美化越来越被提到重要地位。山丹县乡土树种有青海云杉、祁连园柏、白榆、二白杨、沙棘、金露梅、小叶锦鸡儿、小檗、鬼箭锦鸡儿、高山绣线菊等十多种,树种较为单一,品种少,但适应性强,退耕还林等工程实施主要以沙棘、柠条等灌木为主。城市绿化以青海云杉、樟子松、馒头柳、刺玫、水蜡、金叶榆等引种、外调苗为主,乡土树种以青海云杉、祁连园柏、白榆、红柳为主。表1、表2为山丹县生态建设的主要乡土树种及引种树种。

表1 山丹县生态建设的主要乡土树种及引种树种(乔木)

表2 山丹县生态建设的主要乡土树种及引种树种(灌木)

山丹县现阶段二类区退耕还林和荒山造林主要选用的苗木品种主要是沙棘、柠条,苗木品种比较单一,营造的大多数都为纯林,而做为植树造林和绿化建设的先锋本土树种青海云杉、各类灌木生产严重不足。而且现在所需绿化苗木从县外远距离调运,适应性差、成本高、成活率低,长期制约城乡绿化的发展。在山丹县生态林业建设中,加大力度研究优良的乡土树种如青海云杉、祁连园柏、金露梅、小蘖等乔、灌木应当成为山丹县林业发展的一个重要方面。高质量、低成本苗木的生产已成为林业生产单位的首要任务,优良树种的选择与快速繁育成为当前林业科技工作者首当其充的研究课题。如何缩短育苗周期、提高乡土树种苗木质量、降低苗木生产成本,显得更为迫切和重要。

由于引进外来树种是一项复杂的生物技术工程,因此乡土树种在林业建设中有其不可替代的作用,营造林要兼顾经济效益和社会效益,以乡土树种为主,合理引进外来树种,提高生态建设效益[3]。近年来,乡土树种越来越受到重视,许多地方对植被破坏严重、生态脆弱区域的治理都采用乡土树种进行植被恢复和生态重建。

3 山丹县乡土树种保护与发展中存在的主要问题

3.1 树种品种、面积、数量少

《中国主要栽培珍贵树种参考名录》中甘肃河西地区仅有2~3种,分布区域较小。山丹县珍贵乡土树种仅有祁连圆柏一种,普通乡土树种有10多种,分布面积不大,在该县祁连山保护区大黄山自然保护站范围内的珍惜乡土树种祁连圆柏林地面积蓄积占1.5%、0.4%,多为中龄林,数量少,亟待保护和发展。乡土树种及珍稀乡土树种保护与发展与林业重点工程建设的要求相适应,保护与发展工作势在必行。

3.2 地理分布区域狭窄

乡土树种,多分布于大黄山、龙首山森林、草原地带,地理分布区域狭窄,亟待研究开发。如金露梅、小叶锦鸡儿、小檗、鬼箭锦鸡儿、高山绣线菊等,多呈团状分布。祁连圆柏在祁连山区分布在高山森林的上限,其耐干旱、瘠薄,呈块状或散生状分布在2700~3300 m的阳坡或半阳坡上,呈矮林或疏林,树冠紧凑,根系发达,是祁连山阳坡、半阴坡造林的先锋树种。但因种实祁连圆柏大痔小蜂危害严重,种实危害率63.8%~100%,繁殖能力弱,植物居群不多,自然更新困难,地理分布区域十分狭窄,具有明显的局限性和生态脆弱性,并且多成零星岛屿状残遗分布,造成遗传多样性降低和基因流受阻,加之祁连圆柏种子需隔年发芽,幼苗生长缓慢天然更新困难加之植被破坏,生境恶化,保护与发展难度大。

3.3 突出表现在乡土树种育苗数量少

现有良种基地中遗传增益和高世代种子园比较小,种苗繁育中生产、供应滞后等,导致发展能力严重不足[5]。

3.4 乡土树种保护与发展投入不足

由于部分乡土树种林木生长周期长,加之自然种群多生长在祁连山腹地,交通不便,全部纳入祁连山自然保护区范围进行管理,现有的种群和其赖以生存的环境得到一定的保护。但因投入不足对于研究监测自然生态系统的演化、物种的进化和人为活动对其演化、进化的影响、病虫害防治、良种繁育圃建立等工作无法正常开展。

4 保护和发展乡土树种的必要性和紧迫性

4.1 林业生态工程建设的需要

山丹县是甘肃省18个干旱缺水县之一,水资源总量1.24亿m3,亩均630 m3,只有全省人均占有量的1/4。生态环境的逐步恶化已严重影响着人民群众的正常生活和生存,同时也制约了当地经济社会的可持续发展。为确保林业生态工程建设的质量,不仅需要建立种苗繁育基地培育大量的良种壮苗以满足林业工程建设的需要,而且要根据区域的实际情况培育耐干旱、耐贫瘠的乡土树种,以保证林业工程建设的顺利实施和长期可持续地发挥生态效益。采用适合当地的乡土树种才能保证生态工程建设的顺利实施,提高苗木成活率,对保证林业生态工程质量,显得极为必要。

4.2 保护生物多样性、维护生态平衡的需要

乡土树种具有顽强的生命力及耐干旱、耐瘠薄、易成活等特性,对当地的自然条件适应性最强,具有较强的抗逆性。尤其是优良的珍稀乡土树种具有适应性、多样性、观赏性、珍贵性、经济性等生物学特性。珍稀乡土树种种源比较丰富,形态各异,适应性强,易种、易活、易管,育苗、造林比较容易,特别是一些珍稀乡土树种具有很高的观赏性。因此,加强乡土树种的繁育研究,大力培育适应性较强的优良乡土树种,对抢救濒危珍稀树种,收集保存种质资源,增加园林绿化品种,维护生物多样性具有重要的意义。

4.3 实现未来珍贵乡土树种种林木良种化建设的需要

在生态建设中,树种选择最为关键。选择适宜山丹县的优良乡土造林树种,应用现代科学技术手段,选育、繁殖、保存优良的林木种质资源,培育优良的种子、苗木和繁殖材料,满足山丹县林业生产对良种的需要,加大良种保护、培育、发展,发挥当地资源等优势,提高造林质量,具有重要的现实意义。同时,通过造林、改培,建立乡土树种良种繁育基地,将为实现造林良种化,达到多树种、多层次、多用途、多效益的目标,使乡土树种保护、培育走向科学化、规模化、标准化、商品化奠定基础。

4.4 改善人居环境与新农村建设的需要

随着社会经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,人们对居住环境的要求也越来越高,良好的人居环境已成为现代人生活的时尚[6]。为此,必须要有功能多、用途广、观赏性强的优质乡土树种供人居环境建设。保护和发展乡土树种,促进现代农业产业化经营发展,可为人们提供生活用材和工业原料,为人们提供休憩娱乐的好去处,是现代人们追求高质量幸福生活的一个重要内容,是当前社会主义新农村建设的一个最好切入点,也是加速城乡统筹发展的一个新动力。

5 保护和发展乡土树种的对策和建议

5.1 提高森林质量,收集、引进、驯化、保护珍稀珍树种种质资源

造林中优先选用乡土树种,大力营造混交林,改善森林结构,逐步改善现有珍稀乡土树种面积小、数量少、良种率不高、科技含量低、发展保护不足的状况,通过良种选育、造林、抚育管护,满足社会对珍稀树种的多种需求,达到治理水土流失、扩大森林面积的目的,使森林资源得到休养生息,发挥其涵养水源、防风固沙作用,促进区域经济可持续发展。

5.2 加强科技创新和科技推广

总结成功经验,筛选和组装配套实用技术,总结推广珍稀树种的新技术、新成果,提供技术指导、培训、咨询等服务,促进珍稀树种保护和发展事业的发展,提高乡土树种培育成效[7]。

5.3 积极推广优良树种(品种)在生产中的普及应用,使其尽快转化为林业现实生产力

如白榆作为山丹县乡土树种以其适应性强、耐盐碱、耐干旱、成活率高、生长迅速、树形优美的特点,一直以来倍受青睐,建立乡土树种白榆育苗基地,为提高水土保持能力沙漠化治理提供适应性强、质量优、价格低、数量足的绿化苗木,并通过综合利用技术手段,嫁接大叶垂榆、长枝榆、圆冠榆、彩叶榆等树种为城乡绿化美化提供高档绿化树种,提高其经济效益。

5.4 扩大乡土树种苗基地

不仅能为林业重点生态工程建设提供大量优质苗木,而且可以对乡土树种的适应性、生长习性,进一步全面科学的掌握。尤其加大金露梅、小叶锦鸡儿、小檗、鬼箭锦鸡儿、高山绣线菊等苗木繁育力度,保护和发展优良种质资源。加大本地乡土树种挖掘、筛选和利用,建立乡土树种保护、造林、培育基地,发挥基地的示范和辐射作用,不仅可以保护发展优良的珍稀树种,改善生态环境,促进区域经济协调发展,而且可以可吸纳农村多余劳动力,带动群众脱贫致富。

5.5 加大科技投入力度

山丹县干旱和半干旱地区面积较大,水源不足,春秋季节的低温霜冻以及风沙、盐碱危害极为严重,在乡土树种育苗中应积极采用温室育苗、容器育苗、塑料薄膜覆盖技术、植物生长素处理、接种菌根、控根育苗、化学除草、苗木保护与处理等新技术,重点推广配方施肥、化学覆盖技术、植物生长调节剂的应用、全光照喷雾扦插繁殖技术、电热温床育苗等林业新技术,提高育苗生产的技术含量,为乡土树种苗木培育起到关键作用。

——近自然造林开先河