旅游城镇化驱动活跃性测度及影响因素研究

甄翌 王彩霞

[摘 要]为了衡量旅游业对城镇化進程驱动的大小和方向,文章提出旅游城镇化驱动活跃性概念,建立了驱动活跃性指数模型,并以张家界为案例地,分析旅游城镇化驱动活跃性的变化规律和驱动活跃性影响因素。结果表明,旅游城镇化驱动活跃性存在周期性的演变趋势:探索阶段,无驱动效应;参与阶段,驱动初步活跃;发展阶段前期,驱动活跃性跳跃式增加;发展阶段后期,驱动活跃性缓慢下降;巩固阶段,驱动活跃性稳定推进。对旅游城镇化驱动活跃性有正向效应的影响因素,从大到小依次是旅游开发强度、人均建成区面积、旅游发展水平、人均全社会固定资产投资。对旅游城镇化驱动活跃性有负向效应的是人均GDP和第三产业就业率。

[关键词]旅游城镇化;驱动;活跃性

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2020)07-0061-12

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.07.010

引言

国家发展和改革委员会在《关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》中指出,新型城镇化战略是新时代中国特色社会主义发展的重要实践。旅游业作为具有较强关联性、融合性和带动性的综合性产业,是中西部地区多数省市实施新型城镇化建设的道路选择。旅游城镇化概念最早由Mullins提出,是一个伴随经济重组的快速增长和社会空间变化的过程 [1],现代城市化不仅涉及城市的发展,也对农村环境,特别是城乡边缘地区的发展产生越来越大的影响。旅游城镇化驱动是以旅游业发展为动力,推动旅游目的地人口和产业的集聚,驱动城镇在空间上扩张和重构的过程,包括使城市规模扩大和质量提升两方面内容[2-3]。旅游城镇化驱动研究主要集中在特征[4-7]、模式[8-11]、机制[12-18]以及社会、经济和生态影响[19-23]等几个方面。余凤龙等发现,城镇化与旅游经济发展之间存在长期稳定的均衡关系[24]。王恩旭和吴荻认为,旅游城镇化效率是衡量旅游业对城镇化推动作用的重要标准[25]。王坤和黄震方认为,培育政策保障机制、结构转型机制、旅游服务提升机制、市场推广机制和社会保障机制等多元驱动机制是提高旅游经济与城镇化协调发展水平的关键[26]。这些研究表明,资源、资本、需求、经济发展水平、政策制度等是驱动旅游城镇化的主要因素。旅游城镇化驱动因素的差异影响了旅游城镇化发展模式。旅游城镇化能促进地区经济迅速发展,转变地区经济结构,扩大城市规模,但旅游城镇化的过度发展会使地区经济过分依赖不稳定的旅游产业,同时也会抬升土地价格,导致一系列的社会、文化和环境问题[27]。在运用描述性语言诠释旅游城镇化驱动的同时,也有一些学者运用模型定量地探索旅游产业与目的地城镇化之间的相互作用,其中,旅游业和城镇化之间耦合评价的研究最为活跃[28-29]。高楠等建构了旅游系统和城镇化系统的耦合评价模型,指出旅游产业与城镇化之间存在显著的耦合协调发展特征[30]。张广海和赵韦舒认为,城镇化和旅游化的互动关系存在一定的区域差异[31]。

总的说来,国内外对旅游城镇化驱动的研究已经比较深入,但大多集中于定性描述和耦合分析,定量探求旅游城镇化阶段性演变规律的研究较少。旅游业的聚集效应为城镇化提供了产业、就业、环境、服务和居住五大支撑,成为推动城镇化的重要动力。动力的大小如何衡量,动力的方向什么情况下会发生改变?为了定量衡量旅游业对城镇化进程驱动力的大小和方向,本文引入活跃性概念,活跃性来源于股票术语,即反映某只股票或某一行业、某一板块股票交易活动多少的指标。在参考国内外学者对旅游城镇化驱动的研究成果基础上,笔者提出了旅游城镇化驱动活跃性概念,将其定义为表征旅游经济发展对城镇化的驱动强度和驱动方向的指标,即旅游经济发展所带来的消费聚集、人口聚集、就业聚集、服务聚集等聚集效应对城镇化体系的驱动强度和驱动方向。如何衡量旅游产业对城镇化的驱动活跃性?驱动活跃性受哪些因素影响?反向驱动在哪个阶段可能发生?旅游城镇化的驱动是影响因素在一定作用机制之下所产生的一个合力,影响因素和作用机制会由于旅游发展阶段的不同而展现不同的特征,驱动活跃性的时间演变和阶段分异有一定规律性[2],因此,本文选取世界自然遗产地张家界为案例地,通过对旅游驱动活跃性的时间演变和阶段分异特征进行研究,探求旅游驱动活跃性影响因素,以厘清不同发展阶段的旅游地城镇化驱动的路径选择,从理论上深化旅游城镇化的研究内涵,为旅游城镇化驱动的定量研究提供一种新的方法。

1 研究区域和研究方法

1.1 案例地的选择

张家界位于湖南西北部,武陵山脉腹地,与湖北、重庆、贵州相邻。总面积9536平方千米,东西最长167千米,南北最宽96千米,拥有资源要素价值极高的世界自然遗产——武陵源自然风景区。张家界市因旅游而兴,经过30多年的发展,已成为世界著名的旅游地。城镇经济、人口、空间、生活都发生了历史性的巨变,是具有典型性的旅游城镇化区域,发展成为贫困落后的武陵山区中经济较为发达的城镇。《张家界统计年鉴2018》的数据显示,2017年全市三次产业结构为10.8:20.7:68.5,以旅游业为核心的第三产业对经济增长的贡献率已达到84.5%。

选择张家界作为案例地基于以下两个原因:其一,张家界旅游城市化进程中,在城市人口、社会经济、空间结构变化等方面表现出来的旅游城镇化特征与黄山、承德、三亚等知名旅游城市相似,属于资源推动人口、资本和技术向旅游依托地区先集聚后扩散,从而带动城镇地域规模扩大和城市质量提高。其二,张家界作为世界自然遗产地,其城市化与旅游发展在时间序列上基本同步,旅游城镇职能的形成经历了不断强化的过程。此外,张家界作为旅游目的地其统计数据较为齐全,因此,以张家界市为案例对其旅游城镇驱动活跃性进行分析,所得出的结论在同类旅游地中具有较强的代表性和普适性。

1.2 研究方法

1.2.1 旅游城镇化驱动活跃指数模型构建

旅游城镇化驱动活跃性的测度是一项复杂的系统工程。根据旅游发展的客观规律,参考麻学锋和孙根年的响应模型指标[13],笔者选择了产业旅游化演变水平和旅游城镇化水平两个最核心指标。旅游城镇化水平和产业旅游化演变水平的评价可以采用指标体系测度,但考虑到具体的可操作性,笔者选用了人口城镇化率和产业旅游化率[31]两项典型的单一指标来分别反映城镇化水平和产业旅游化演变水平。人口城镇化率反映了人口、城乡结构与城市空间发展的情况;产业旅游化率反映了旅游目的地经济对旅游产业的依赖程度。

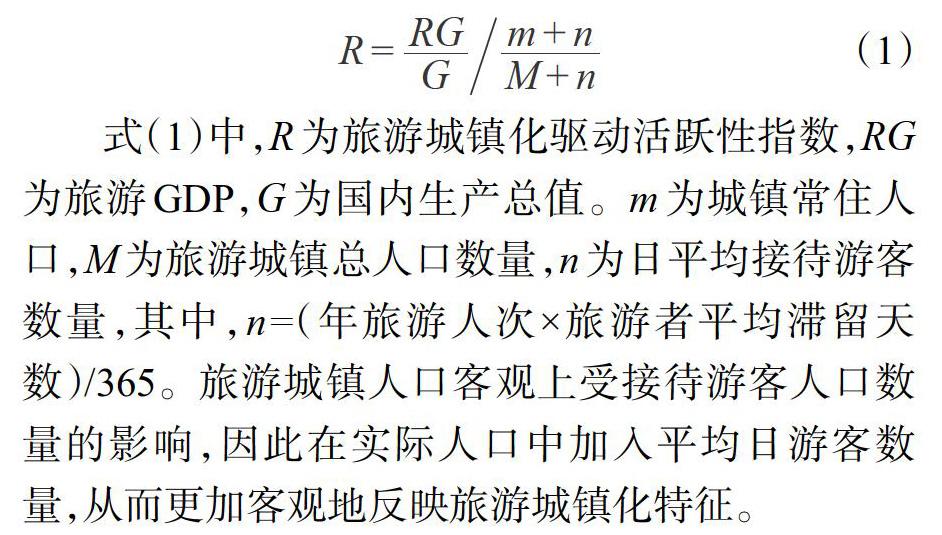

刘艳军和李诚固提出了产业结构演变的城市化响应系数[32],以此评估产业结构演变的城市化响应强度;麻学锋和孙根年提出了旅游产业发展城市化响应系数[13],以此来评估旅游产业发展对城市化的响应程度。在借鉴上述响应系数模型的基础上,笔者建立旅游城镇化驱动活跃性指数测度模型。通过产业旅游化演变水平与旅游城镇化水平之比来反映旅游产业对城镇化进程的驱动活跃程度,以此评估旅游业对城镇化进程的驱动作用程度。旅游城镇化驱动活跃性指数模型公式如下:

式(1)中,R为旅游城镇化驱动活跃性指数,RG为旅游GDP,G为国内生产总值。m为城镇常住人口,M为旅游城镇总人口数量,n为日平均接待游客数量,其中,n=(年旅游人次×旅游者平均滞留天数)/365。旅游城镇人口客观上受接待游客人口数量的影响,因此在实际人口中加入平均日游客数量,从而更加客观地反映旅游城镇化特征。

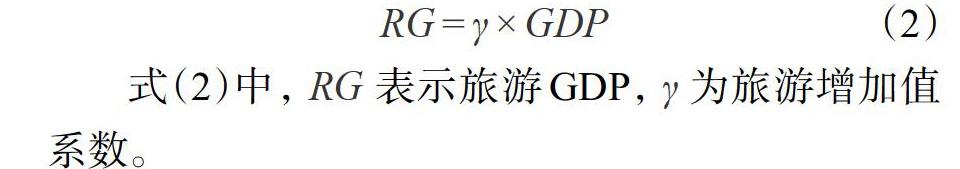

国内学者采用旅游总收入与GDP的比值反映旅游产业化率指标[13,15-16,33]。根据统计学原理,结构相对指标中分子和分母中的统计口径、范围需保持一致。GDP计算的是增加值的一部分,而不是“总收入”,而旅游收入统计是指经营总收入,用旅游总收入与GDP的比值表示产业旅游化率指标,违背了分子分母须统一的统计口径原则,是不科学的,所以笔者引入旅游GDP概念,产业旅游化率用旅游GDP占国内生产总值GDP的比值表示。旅游GDP定义为所有生产活动中由境内旅游消费带来的增加值加上與旅游产品的国内产出和进口有关的产品税净额之和。旅游GDP计算公式如下:

指数模型的经济学意义在于:

(1)在一定时期内,当产业旅游化率与旅游城镇化率比值增大时,说明产业结构变化相对快于城市化发展,此时旅游业的加速推进,促进需求扩张与消费增长,会带来生产要素的大规模集约化,将大大降低非农产业的成本,对旅游城镇化进程的拉动强度不断增大,驱动活跃性不断增强。当产业旅游化率与旅游城镇化率比值变小时,说明产业旅游化率发展慢于旅游城镇化发展,此时旅游产业的聚集效应减小,对旅游城镇化的驱动强度减小,驱动活跃性降低。

(2)当城镇的游客量接近环境容量极限值,旅游业无序发展,城镇自然-社会-生态复合系统将遭到损害,旅游业的扩张反而会导致城镇化发展遭遇瓶颈,甚至出现逆城镇化现象,旅游城镇化率降低,这种情况下即使旅游产业化率与旅游城镇化率比值增大,但驱动活跃性负向变化,旅游对城镇化呈现逆向驱动。

1.2.2 旅游城镇化驱动活跃性函数模型构建

旅游产业成长与城镇化发展的互动过程是复杂的、多层次的,旅游驱动型城镇化进程中受到诸多因素的影响,因素间密切联系,相互制约。旅游城镇化主要驱动力可以概括为政策调控力、经济驱动力、社会促进力、市场推动力和服务竞争力,这几种力量共同作用于驱动因素从而实现人口、经济、社会和空间城镇化[26]。综合考虑旅游城镇化驱动内涵及众多学者的研究成果[13,16,18,26,30-31,33-34],采用频度统计法,兼顾数据的可获取性,从旅游城镇化主要驱动力出发,选取经济发展水平(E)、城镇投资强度(F)、城镇开发强度(G)、旅游发展水平(H)、旅游开发强度(I)、旅游就业带动能力(J)、旅游业成长能力(K)等若干个典型指标,参考刘艳军和李诚固[32]、麻学锋和孙根年[13]等的响应系数回归模型构建活跃性指数函数模型。其中,旅游开发强度反映了旅游业的空间聚集程度;城镇投资强度、城市开发强度反映了政府对旅游城镇化的支持力度;旅游发展水平、经济发展水平反映了旅游业的市场经济效应;旅游就业带动能力和成长能力反映了旅游的社会效应和市场竞争力。

式(3)中,Y表示旅游驱动城镇化活跃指数,[b0]为常数项,[b1]~[b7]为相应的回归系数,[ε]为随机扰动项。

经济发展水平指标选取人均GDP;表示其总体发展情况;城镇投资强度指标选取人均全社会固定资产投资表示其强度水平;城镇开发强度指标选取人均建成区面积来表示其开发强度水平;旅游发展水平选取旅游收入与GDP的比值;旅游就业带动率用第三产业就业率与总就业率比值表示;旅游业成长能力选用旅游市场增长率表示,市场增长率用公式“(比较期的旅游总收入-前期的旅游总收入)/前期旅游总收入”计算;旅游开发强度反映旅游业发展的空间状况,引入市域旅游开发强度指数(CRD)分析旅游空间开发与发展对旅游驱动力的影响[13]。区域旅游开发强度指数计算公式为:

式(4)中,CRD表示市域旅游开发强度指数,TE表示旅游总收入,POP表示区域总人口数,A表示区域国土面积,TE/A表示旅游收入密度,POP/A表示旅游地人口密度,以此来分析旅游空间开发对旅游城镇化活跃性指数影响强度。

2 旅游城镇化驱动活跃性测度与分析

2.1 数据来源与数据处理方法

1988年,湖南省将大庸县升格为地级市,后更名为张家界市。依据旅游相关统计工作,本研究时间区间选取为1989—2017年,采用的分析数据主要来源为《张家界市国民经济和社会发展统计公报》《张家界统计年鉴》。缺失数据插补方法采用的是回归法插补。

旅游产出效应RG参考鄢慧丽在基于投入与产出视角对我国旅游业经济效应研究中的结论,广义旅游业的增加值率取值0.4779,即旅游产出效应RG等于旅游总收入乘以0.4779[35],本文根据张家界的实际情况,取值0.5。人口城镇化率是指城镇人口占总人口的比重,有户籍人口城镇化率和常住人口城镇化率两种统计口径。《张家界国民经济发展与社会经济统计公报》1989—2003年人口统计口径采用的是非农业人口和农业人口,2004年以后使用城镇人口与常住人口,本文为了使数据具有连续真实性,采用杨明俊的校正方法[36],将张家界2004年非农业人口比率与城镇人口比率的比值作为校正系数,对2004年以前张家界历年城镇人口进行校正,可得到校正后的1989—2017年张家界常住人口城镇化率。

2.2 结果与分析

2.2.1 张家界旅游驱动活跃性测度结果

对张家界城镇化率与产业旅游化率两个指标进行相关分析,两者之间的相关系数为0.923,说明张家界旅游产业化率与旅游城镇化率之间存在高度的共变关系,两者之间存在高度关联的驱动与响应关系。张家界1989—2017年旅游城镇化驱动活跃性指数值如图1所示。

从图1可以看出,1989—2017年张家界城镇化率和产业旅游化率都有了很大的提高,旅游城镇化活跃性指数值总体上呈现出增大的态势,由1989年的0.091增大到2017年的1.018。1989—2002年旅游活跃性指数递增,旅游对城镇化的驱动力逐渐增大。2002年后活跃性指数值整体呈递减趋势,由2002年的1.154递减到2008年的0.564,此阶段旅游对城镇化的驱动力逐渐减少。2008年后,活跃性指数逐渐增大。总体来说,在1989—2017年期间,张家界旅游产业对旅游城镇化的驱动强度呈上升趋势,旅游产业聚集程度和辐射效应得到充分体现,旅游业对城镇化进程驱动作用突出。

2.2.2 驱动活跃性演变的阶段性变化特征分析

参考马晓龙和金远亮对张家界城市旅游发展演进模式[37],聂钠和董明辉、余含和王兆峰对张家界旅游地生命周期[38-39],麻學锋和何颖怡对张家界旅游产业生成[40]的研究成果,结合张家界旅游人数增长率的变化,笔者利用张家界重大事件的发生时间作为阶段划分的时间断裂点,将张家界旅游发展阶段划分为:探索阶段(1981年前)、参与阶段(1982—1990年)、发展阶段前期(1991—2002年)、发展阶段后期(2003—2008年)和巩固阶段(2009—2017年)5个阶段。

(1)无驱动效应:探索阶段(1981年前)

20世纪70年代以前,武陵源还不为外人所知,旅游资源未被开发,仍处于原始景观状态。来游览的游客零散,多以探险爱好者、学者专家、摄影师、艺术家为主。在1981年前,旅游业尚未形成,景区内没有公共的旅游服务设施,旅游尚未对当地的社会经济环境产生影响。

(2)驱动初步活跃:参与阶段(1982—1990年)

1982年,张家界建立了中国首个国家森林公园,1989年大庸市成为地级市,旅游业初步形成,景区内公共的旅游服务设施较少。此阶段,张家界经济发展相对滞后,每年只有少量的游客慕名而来。此阶段旅游城镇化率与产业化率增长幅度均较小,驱动指数活跃程度从1989年的0.091提升到1990的0.096。

(3)跳跃式快速驱动:发展阶段前期(1991—2002年)

1991年,张家界举办首届国际森林保护节;1992年由张家界国家森林公园、天子山、索溪峪三大景区构成的武陵源风景名胜区被联合国教科文组织列入《世界自然遗产名录》。1994年,大庸市正式改名张家界市。杨家界、百里画廊茅岩河、天门山森林公园、天门山索道等都是这一时期张家界旅游开发的产物。虽然1993年的特大洪涝灾害、1998年的特大洪灾和亚洲金融危机,导致了旅游接待人数的下降,然而并不影响这一阶段活跃性指数的整体特性。这一阶段产业旅游化率从0.01上升到0.22,城镇化率从0.10上升到0.19,驱动指数值快速上升,由1991年的0.138上升到2002年的最高点1.154。此阶段旅游产业对张家界城镇化的驱动十分明显。

(4)下降式缓慢驱动:发展阶段后期(2003—2008年)

这一阶段游客数量、旅游收入增长速度相对探索期和参与期并没有明显加快。2004年,武陵源风景区被联合国列入世界地质公园,2005年入选全国100个红色旅游经典景区和30条精品游览线路。2007年,张家界被国家旅游局评为国家首批5A级景区。

这一阶段旅游产业化率总体趋势依然上升,从2003年的0.19上升到2007年的0.30。受2003年的“非典”、2008年的特大冰雪灾害影响,产业旅游化率在这两年出现了波折。此阶段旅游城镇化率依然在缓慢上升,从0.20上升到0.41,但驱动指数从0.987持续下降到0.564,说明这一阶段旅游产业对城镇化的驱动作用逐渐减弱,旅游的社会、经济、环境负面效应逐渐显现出来。

(5)活跃性稳定推进:巩固阶段(2009—2017年)

游客量增速继续放缓,成熟的旅游客源地形成,旅游市场营销不断扩展。据《2010年张家界市国民经济和社会发展统计公报》,2010年张家界在香港被评为中国最有影响力的城市,2014年张家界全面实施“提质张家界,打造升级版”战略,利用全市14个国家级旅游区(点)全面发展旅游,增加了荷花机场的航线航班,通过举办大型营销活动,使得旅游产业继续发展。此阶段,旅游产业化率和旅游城镇化率均缓慢上升,旅游产业化率由0.25上升到0.58,旅游城镇化率由0.43上升到0.56。驱动指数由0.571上升到1.018。此阶段旅游业发展对张家界旅游城镇化驱动活跃性相对平稳,呈现出稳定推进的特征。

2.2.3 旅游城镇化驱动活跃性影响因素分析

依据前述驱动活跃指数函数模型,以人均GDP(X1)、人均全社会固定资产投资(X2)、人均建成区面积(X3)、旅游收入占GDP比值(X4)、旅游开发强度(X5)、第三产业就业率(X6)和旅游收入增长率(X7)等作为经济发展水平、城镇投资强度、城镇开发强度、旅游发展水平、旅游开发强度、旅游就业带动能力、旅游业成长能力等自变量的解释变量,利用张家界1989—2017年的统计数据对驱动活跃性指数与各变量进行相关性分析。中度相关的两个变量是人均全社会固定资产投资和人均GDP,相关系数分别为0.55、0.57,强相关的变量为旅游开发强度、人均建成区面积、第三产业就业率和旅游发展水平,相关系数分别为0.65、0.70、0.75、0.84。旅游市场增长率与驱动活跃性指数相关系数为-0.130,属极弱相关。删除旅游市场增长率这个指标,利用SPSS 21.0软件进行数据转换与回归分析,得到以下回归方程:

R2为0.985,表明回归模型拟合度高,模型具有科学性。从式(5)中可以看出,在各因素年增长率相同的条件下,对张家界旅游驱动活跃性有正面效应的影响因素,从大到小依次是旅游开发强度、人均建成区面積、旅游发展水平、人均全社会固定资产投资。对张家界旅游驱动指数有负面效应的是人均GDP和第三产业就业率。张家界1989—2017年各解释变量变化如图2、图3所示。

回归模型说明:

(1)人均GDP与驱动活跃性有显著的负向作用。在保持其它指标不变的情况下,人均GDP每提高1%,就会引起旅游城镇化驱动活跃性指数下降1.640%。从图2可以看出,在参与阶段和发展阶段前期,经济发展水平低,旅游对城镇化进程驱动作用明显,当旅游业进入发展期后期和巩固期,经济发展水平提升速度加快,旅游产业集聚效应日益减弱,旅游对城镇化驱动作用逐渐稳定。可以推断,随着经济发展水平的提高,旅游对城市经济增长的贡献份额和拉动能力逐渐降低,这是一种健康良性的发展模式,也说明张家界城市经济发展在主导产业带动下呈现出城市经济产业结构不断优化的良性运行趋势。

(2)第三产业就业率与驱动活跃性有弱负向作用。在保持其他指标不变的情况下,第三产业就业率每提高1%,就会引起旅游城镇化驱动活跃性指数下降0.105%。参与阶段、发展阶段前期,张家界政府组织核心景区居民移民建村建镇,实现了核心景区居民由农业生产向服务业就业的转变以及居民身份的转变。从图4可以看出,旅游发展不同阶段,第三产业就业率增长的幅度并不相似。发展阶段前期以及巩固阶段,第三产业就业率增速较快,发展阶段后期,第三产业就业率增速较平缓。2016年,旅游就业贡献率为26.83%,说明张家界第三产业就业以旅游业及其相关产业为主,金融业、科学研究和技术服务业等知识密集型的现代服务业就业比例低。旅游就业率的提高,解决了农村剩余劳动力就业问题,但张家界旅游就业存在着季节性、兼职性和低技能等特点,产业的人力资源整体素质较低,在张家界旅游进入发展阶段后期和巩固阶段后,这些问题会阻碍城镇人口素质的提升以及农村人口向城市的转移。

(3)城市开发强度、旅游开发强度与驱动活跃性有显著的正向作用。在探索期和参与期,旅游开发强度提升较慢,进入发展期和巩固期后,旅游开发强度提升速度加快,对城镇化的驱动效应也随之上升。在保持其他指标不变的情况下,旅游开发强度每提高1%,会引起驱动指数增加1.389%。1989—2017年期间,张家界城市开发强度以每年2.5%左右的速度递增,在保持其他指标不变的情况下,人均建成区面积每提高1%,会引起驱动指数增加1.274%。

(4)旅游发展水平对驱动活跃性有较强的正面作用,在保持其他指标不变的情况下,旅游发展水平每提高1%,就会导致驱动指数增加0.432%,旅游发展水平比较恒定,但1998年的特大洪灾和亚洲金融危机导致1999年张家界旅游发展水平增长率出现负值,说明张家界的旅游产业市场竞争力更多地依赖旅游资源的独特性,突发事件对张家界旅游业影响较大。

(5)人均全社会固定资产投资对驱动活跃性有较弱的正向作用。张家界旅游发展初期,资源投入以基础设施建设为主,随着国际知名旅游城市的建立,投资逐渐转向旅游公共服务体系建设和旅游品质提升。在保持其他指标不变的情况下,人均全社会固定资产投资每增加1%,就会引起活跃指数增加0.180%。

3 驱动活跃性的演变规律和动因分析

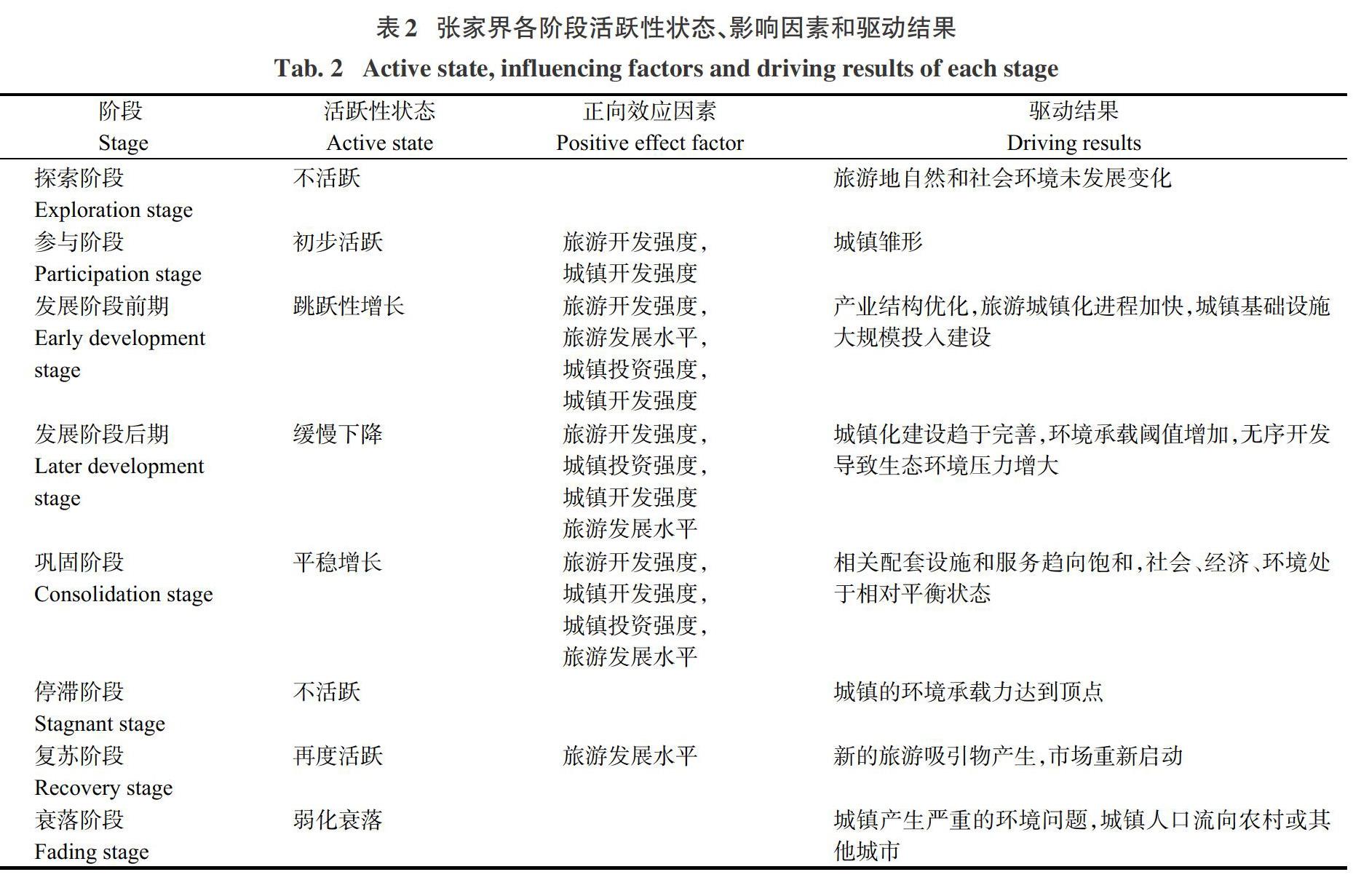

通过对张家界的研究,一定程度上可以表明驱动活跃性指数伴随着旅游发展阶段的不同,存在周期性的演变趋势。1989—2017年期间,张家界旅游经历了了探索、参与、发展、巩固4个阶段,根据前述的分析,对旅游发展中可能出现的停滞、衰落和复苏等阶段的驱动指数活跃性做出比较合理的推断,并根据城镇投资强度、城镇开发强度、旅游发展水平、旅游开发强度等影响因素的年均增长率(表1)与各因素的回归系数的乘积,来判断各阶段活跃性指数变化的主要动因。从图4可以看出,1989—2017年,张家界驱动活跃性指数的上升,最大影响因素是旅游开发强度,张家界驱动活跃性指数的降低,影响最大的因素是人均GDP。第三产业就业率的变化对驱动活跃性指数的影响很小。

探索阶段,游客数量有限,分布零散,没有特别的设施,旅游地自然和社会经济环境未因旅游而有所改变,驱动无活跃性。

参与阶段,旅游者人数增多,旅游活动变得有组织、有规律,地方政府开始改善设施与交通状况,城镇初具雏形,但旅游基础设施较差,农村人口比重大,国民生产总值主要来源于第一产业,旅游带动效应在景区周边消化吸收,旅游驱动指数值提升缓慢。此阶段对驱动活跃性指数产生正面效应的影响因素是旅游开发强度和城镇开发强度。

发展阶段前期,城镇基础设施大规模投入建设,人均建成区面积持续增长,城镇人口跳跃式增长,旅游地自然面貌的改变比较显著。旅游业加速发展,旅游产业发展形成的聚集效应快速推动城镇化发展。旅游开发强度、旅游发展水平、人均全社会固定资产投资、人均建成区面积作为此阶段主要影响因素驱使旅游城镇化加速发展,驱动活跃性指数呈跳跃式增长,旅游驱动城镇化作用突显。

发展阶段后期,城镇化建设趋于完善,扩散力和集聚力是旅游城镇化发展的空间动力,此时城镇经济发展水平已得到较大提升,旅游业的拉动作用逐渐降低,此阶段对驱动活跃性指数产生正面效应的影响因素从大到小分别是旅游开发强度、人均全社会固定资产投资、城镇开发强度和旅游发展水平,但人均GDP的逆向效应增速加快。驱动活跃性缓慢回落。

巩固阶段,政府对旅游和城镇化发展的引导,促使城镇化趋向成熟,旅游地社会、经济与环境处于相对平衡状态,驱动活跃性相对稳定,驱动指数值增长缓慢。此阶段对驱动活跃性指数产生正面效应的影响因素从大到小是旅游开发强度、城镇开发强度、人均社会资产固定投资和旅游发展水平。

可以推断,如果政府在发展阶段后期,缺乏对旅游产业和城镇化进程正确的引导,旅游规模盲目扩张,对于生态脆弱型的旅游城镇化地区来说,必然导致人口压力、社会、生态等一系列的负面问题。当环境压力达到城镇承载力限度,旅游及城镇化所带来的负面效应将放缓城镇化脚步,此时旅游开发强度、旅游发展水平等因素不再发挥正面效应,反而逐渐演变成城镇化的负面效应因素,旅游产业发展进入停滞阶段,驱动指数则不再活跃。如果此时不采取积极行动,旅游发展进入衰退阶段,城镇化遭遇瓶颈,驱动活跃性弱化,甚至出现城镇化退化。但旅游城镇化地区若合理控制旅游规模,进行旅游产品、旅游服务创新,旅游产业链整合与延深,提高产品附加值,则旅游业进入复苏阶段,驱动再度活跃。

4 结论与讨论

(1)本文提出了旅游城镇化驱动活跃性概念,建立了驱动活跃性指数模型,为旅游城镇化驱动的定量研究提供了一种新的方法。结合对张家界旅游发展阶段的划分,发现旅游城镇化驱动活跃性状态、动因和驱动结果在旅游发展不同阶段存在差异(表2)。旅游城镇化政策的制定应根据旅游业发展的阶段差异性,制定不同的旅游驱动型城镇化发展策略。在旅游业进入发展期,旅游驱动城镇化的动因和活跃程度最强烈,这可能会导致城镇因为旅游知名度提升、旅游者数量快速增长而盲目地推进,继而导致过度城镇化以及生态环境破坏等问题。在旅游地趋于最大承载力时,旅游对城镇化的驱动活跃性会出现消减趋势,旅游城镇化进程中启动负面机制,进入城镇化发展的瓶颈期,这时需要对旅游地旅游产品再创新,延长旅游产业链,提高旅游效率,以进一步推动旅游驱动型城镇化发展,否则旅游驱动效应会迅速下降。

(2)对张家界旅游城镇化驱动活跃性有正向效应的影响因素,从大到小依次是旅游开发强度、城镇开发强度、旅游发展水平、城镇投资强度。对张家界旅游城镇化驱动活跃性有负向效应的是人均GDP和第三产业就业率。这说明张家界更多的是依靠投入来推动旅游城镇化的进程,旅游发展的溢出效应没有得到全面的发挥。现阶段,张家界城镇化路径过分倚重旅游业,导致经济发展不稳定,对非旅游产业形成挤出效应,影响区域经济的发展和城镇化高质量提升。张家界应该逐渐转变现行的粗放型旅游城镇化发展模式,由要素驱动逐渐向品质驱动与质量驱动转变,促进旅游业与一、二、三产业融合发展,优化产业结构,尤其是优化第三产业内部结构,培育以旅游引导的知识密集、技术密集型业态,增强旅游业在其他相关产业中的渗透作用,促使旅游进入新的发展期,实现旅游地高质量的发展。

(3)本文主要分析旅游城市化驱动活跃性的影响因素及其所展现的阶段性特征。现实中,驱动指数活跃程度在不同地区由于影响因素不同而表现出不同的特征,由于张家界旅游业高度依赖外部市场,受2003年的非典、2008年的特大冰雪灾害影响,这两年数据对本研究结果产生了干扰,采用单一指标人口城镇化率來表示旅游城镇化率也有一定的局限性。旅游驱动城镇化是多种因素综合作用的结果。不同的时期推动增长和制约增长的内部机制是动态变化的,进一步寻找不同地区,不同时期的驱动活跃性的差异和共同规律将成为笔者今后进一步研究的重要内容。

参考文献(References)

[1] MULLINS P. Tourism urbanization[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 1991, 15(3): 326-342.

[2] 丁新军, 田菲.世界文化遗产旅游地生命周期与旅游驱动型城镇化研究——基于山西平遥古城案例[J].城市发展研究, 2014, 21(5): 13-16.[DING Xinjun, TIAN Fei. Study on the tourist area life cycle at world cultural heritage sites and tourism-driven urbanization: A case of Pingyao ancient city in Shanxi province[J]. Urban Development Studies, 2014, 21(5): 13-16.]

[3] 王红, 宋聪颖.旅游城镇化的分析[J].经济问题, 2009(10): 78-91.[WANG Hong, SONG Congying. Analysis to tourisn urbanization[J]. On Economic Problems,2009(10): 78-91.]

[4] GLADSTONE D L.Tourism urbanization in the United States[J]. Urban Affairs Review, 1998, 34(1): 3-27.

[5] 黄震方, 吴江, 侯国林.关于旅游城市化问题的初步探讨: 以长江三角洲都市连绵区为例[J].长江流域资源与环境, 2000, 9(2): 160-165. [HUANG Zhenfang, WU Jiang, HOU Guolin. Premiary probing into urbanization: A case study of metropolitan interlocking region in Yangtze River Delta[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin,2000, 9(2): 160-165.]

[6] 陸林, 葛敬炳.旅游城市化研究进展及启示[J].地理研究, 2006, 25(4): 741-750.[LU Lin , GE Jingbing. Reflection on the research progress of tourism urbanization [J]. Geographical Research, 2006, 25(4): 741-750.]

[7] 王新越, 刘二恋, 候娟娟.山东省旅游城镇化响应的时空分异特征与类型研究[J].地理科学, 2017, 37(7): 1087-1094.[WANG Xinyue, LIU Erlian, HOU Juanjuan. Characteristics and types of spatial-temporal differentiation of tourism urbanization response in Shandong province [J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(7): 1087-1094.]

[8] 张新生.旅游推动城镇化建设的典型模式与问题研究[J].四川师范大学学报(社会科学版), 2016, 43(1): 72-80.[ZHANG Xinsheng. Typical patterns and problems of urabanization promoted by tourism[J]. Journal of Sichuan Normal University(Social Sciences Edition), 2016, 43(1): 72-80. ]

[9] 赖晓华, 聂华, 滕汉书.西部民族农村地区旅游城镇化发展模式探讨[J].贵州民族研究, 2014, 35(161): 134-137.[LAI Xiaohua, NIE Hua, TENG Hanshu. Discussion on development model of tourism urbanization in the West Ethnic Rural Region [J]. Guizhou Ethnic Studies, 2014, 35(7): 134-137.]

[10] 陶慧, 刘家明, 虞虎,等.旅游城镇化地区的空间重构模式——以马洋溪生态旅游区为例[J].地理研究, 2017, 36(6): 1123-1137.[TAO Hui, LIU Jiaming, YU Hu, et al. The conceptual model of the spatial restructuring in the region of tourism urbanization: A case study of Mayangxi Ecotourism Area [J]. Gerographical Research, 2017, 36(6): 1123-1137.]

[11] 李亚娟, 陈田, 王婧, 等.大城市边缘区乡村旅游地旅游城市化进程研究——以北京市为例[J].中国人口·资源与环境, 2013(4): 162-168.[LI Yajuan, CHEN Tian, WANG Jing, et al. Research on the tourism urbanization process of rural tourism destination in metropolitan fringe: A case of Beijing city[J]. China Population, Resources and Environment, 2013(4): 162-168.]

[12] 陆林, 於冉.基于社会学视野的黄山市汤口镇旅游城市化特征和机制研究[J].人文地理, 2010, 25(6): 19 -24.[LU Lin, YU Ran. Characteristics and mechanism research of tourism urbanization in view of sociology: A case study of Tangkou town in Huangshan city[J]. Human Geography, 2010, 25(6): 19-24.]

[13] 麻学锋, 孙根年. 张家界旅游城市化响应强度与机制分析[J].旅游学刊, 2012, 27(3): 36-42. [MA Xuefeng, SUN Gennian. Analysis of the tourism urbanization response intensity and mechanism in Zhangjiajie[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(3) : 36-42. ]

[14] 葛敬炳, 陆林, 凌善金.丽江市旅游城市化特征及机理分析[J].地理科学, 2009, 29(1): 134-140.[Ge Jingbing, LU Lin, LING Shanjin.Characteristics and mechanism of tourism urbanization of Lijiang city [J]. Scientia Geographica Sinica, 2009, 29 (1) : 134-140.]

[15] 王兆峰, 余含.基于交通改善的湘西旅游城镇化响应时空分异与机制研究[J].经济地理, 2013, 33(1): 187-192.[WANG Zhaofeng, YU Han. Spati-temporal difference and mechanism of tourism urbanization in Xiangxi based on transports improvement [J]. Economic Geography, 2013, 33(1): 187-192.]

[16] 麻學锋, 刘玉林.基于三要素的张家界旅游城镇化响应测度及影响机制[J].地理科学, 2018, 38(8): 1346-1356.[MA Xuefeng, LIU Yulin. Urbanization response to tourism and analysis of its influencing mechanism based on three factors in Zhangjiajie[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38 (8) : 1346-1356.]

[17] 许从付, 刘晓鹰.西南民族地区旅游城镇化发展问题研究——以阿坝藏族羌族自治州为例[J].贵州民族研究, 2018, 39(5): 148-152.[XU Congfu, LIU Xiaoying. Study on the develop problem of tourism urbanization in the ethnic areas of Southwest China: Take Aba Tibetan and Qiang autonomous prefecture as an example[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2018, 39(5) : 148-152.]

[18] 舒小林, 齐培潇, 姜雪, 等.旅游业影响我国西部地区新型城镇化的因素、机理及路径研究——基于西部地区32 个旅游城市的数据分析[J].生态经济, 2018, 31(4): 105-111.[SHU Xiaolin, QI Peixiao, JIANG Xue, et al . Analysis on the effect indicators and ways of tourism industry on new urbanization in Western China: Based on 32 tourism cities data analysis[J]. Ecological Economy, 2018, 31(4) : 105-111.]

[19] MAKOWSKA-ISKIERKA M. Spatial and morphological effects of tourism urbanization in the ?ód? Metropolitan Area[J]. Tourism, 2013, 23(2): 33-42.

[20] DANDAPATH P, MONDAL M. Urbanization and its impact on coastal eco-tourism in West Bengal[J]. International Journal of Science and Research, 2013, 2(1): 114-119.

[21] 杨俊, 李月辰, 席建超, 等.旅游城镇化背景下沿海小镇的土地利用空间格局演变与驱动机制研究——以大连市金石滩国家旅游度假区为例[J].自然资源报, 2014, 29(10): 1721-1733.[YANG Jun, LI Yuechen, XI Jianchao. et al. The coastal tourist towns land use spatial pattern evolution and driving forces under the background of tourism urbanization : A case study of Dalian Jinshitan National Tourist Holiday Resort[J]. Journal of Natural Resources, 2014, 29(10): 1721-1733.]

[22] 周智, 黄英, 黄娟.基于居民感知的少数民族地区旅游城镇化可持续发展研究——以云南大理古城周边地区为例[J].现代城市研究, 2015(5): 112-118.[ ZHOU Zhi, HUANG Ying, HUANG Juan. A study of sustainable development of tourism urbanization in the minority region based on residents perception: A case study of surrounding areas of Dali Old City [J]. Modern Urban Research, 2015 (5) : 112-118.]

[23] 程天旭.黄水镇旅游城镇化发展的负效应研究[J].重庆文理学院学报(社会科学版), 2017, 36(1): 114-118.[CHENG Tianxu. Research on the negative effect of tourism urbanization of Huangshui town [J]. Journal of Chongqing University of Arts and Sciences(Social Sciences Edition), 2017, 36(1): 114-118.]

[24] 余凤龙, 黄震方, 曹芳东.中国城镇化进程对旅游经济发展的影响[J].自然资源学报, 2014, 29(8): 1297-1309.[YU Fenglong , HUANG Zhenfang, CAO Fangdong, et al. Influence of Chinas urbanization on tourism economic development [J] Journal of Natural Resources, 2014, 29(8): 1297-1309.]

[25] 王恩旭, 吴荻.旅游驱动型城市旅游城镇化效率时空差异研究[J].南京社会科学, 2016(10): 29-35.[WANG Enxu , WU Di. A study on spatial-tmporal differences of tourism urbanization efficiency of tourism-driven city [J]. Social Sciences in Nanjing, 2016(10): 29-35.]

[26] 王坤, 黄震方.区域旅游经济与城镇化耦合协调发展空间格局及驱动机制——以长三角地区为例[J].南京师大学报, 2016, 39(1): 101-107.[WANG Kun, HUANG Zhenfang. Spatial patternand driving mechanismon coordinative and harmonious development between tourism economic and urbanization: A case study of Yangtze River Delta[J]. Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition), 2016, 39(1) : 101-107.]

[27] 郑鹏.2000年以来中国旅游城镇化研究进展[J].旅游论坛, 2014, 7(6): 1-8.[ZHENG Peng.The progress of the study of tourism urbanization in China since 2000[J]. Tourism Forum, 2014, 7(6) : 1-8.]

[28] 胡振鹏, 黄晓杏, 傅春.环鄱阳湖地区旅游产业-城镇化-生态环境交互耦合的定量比较及演化分析[J]. 长江流域资源与环境, 2015, 24(12): 2012-2020.[HU Zhenpeng, HUANG Xiaoxing, FU Chun. The quantitative comparison and evolutionary analysis on interactive coupling among tourism, urbanization and ecological environment in Poyang Lake Area[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2015, 24(12) : 2012-2020.]

[29] 杨秀平, 张大成.旅游经济与新型城镇化耦合协调关系研究——以兰州市为例[J].生态经济, 2018, 34(8): 112-117.[YANG Xiuping, ZHANG Dacheng. Study of coupling coordination between tourism economy and the new urbanization: Taking Lanzhou city as an example [J]. Ecological Economy, 2018, 34(8): 112-117]

[30] 高楠, 马耀峰, 李天顺, 等.基于耦合模型的旅游产业与城市化协调发展研究——以西安市为例[J].旅游学刊, 2013, 28(1): 62-68.[GAO Nan, MA Yaofeng, LI Tianshun, et al. Study on the coordinative development between tourism industry and urbanization based on coupling model: A case study of Xian[J].Tourism Tribune, 2013, 28(1) : 62-68.]

[31] 张广海, 赵韦舒.我国城镇化与旅游化的动态关系、作用机制与区域差异——基于省级数据的PVAR模型分析[J].经济管理, 2017, 39(11): 116-132.[ZHANG Guanghai, ZHAO Weishu. The dynamic relationship, mechanism and regional differences of urbanization and touristization in China: Based on provincial data by PVAR model[J]. Economic Management Journal, 2017, 39(11) : 116-132.]

[32] 劉艳军, 李诚固.东北地区产业结构演变的城市化响应机理与调控[J].地理学报, 2009, 64(2): 153-166.[LIU Yanjun. LI Chenggu. Regulation model and mechanism of urbanization response to the industrial structure evolvement in Northeast China[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(2) : 153-166.]

[33] 王兆峰, 龙丽羽.时空视角下的旅游业驱动城镇化机制分析——以张家界为例[J].资源开发与市场, 2017, 33(3): 364-378.[WANG Zhaofeng, LONG Liyu. Influencing mechanism of tourism on urbanization from perspectives of time and space: The case of Zhangjiajie city[J].Resource Development, 2017, 33(3): 364-378.]