集体行动:概念比较中的理解

郑旭涛

(中国矿业大学(北京)文法学院,北京 100083)

集体行动是人类社会中常见的社会现象,受到政治学、公共管理学、社会学、经济学、历史学、心理学、传播学等诸多学科学者的关注。“集体行动”(collective action)这一术语是当代人文社会科学领域最常见、最重要的概念之一。集体行动还是政治学、公共管理学、社会学等多个学科的核心主题之一。正如有学者所说的那样,“公共管理学学科的核心主题是人类的集体行动、冲突与合作、选择或决策、管理或执行之类的问题”[1]。但是,人们对“集体行动”这一概念的理解充满分歧。另外,集体行动与集体行为、集体抗争、集体上访、群体性事件、社会运动、抗争政治等概念构成一个概念谱系,这些概念之间关系紧密但又有所不同。概念是学术研究的基石。遗憾的是,国内外学界鲜有人专门辨析集体行动与集体行为、抗争政治、集体抗争、群体性事件等概念的关系。这些概念在学术界和实务界往往混为一谈,导致相关学术研究呈现出一定程度的混乱局面。因此,有必要梳理集体行动与相近概念的关系,厘清集体行动的内涵与外延。

1 问题的提出与文献回顾

国内外学术界有关集体行动的研究成果可谓汗牛充栋。“集体行动”这一概念的起源值得深入探究。金观涛和刘青峰在《观念史研究:中国现代重要政治术语的形成》一书中并未专门分析“集体”或“集体行动”,而是分析了“群”这一术语在古代和近代的使用情况[2]180-225。在中国古代,人们常用“群”来指代多人。在近年来一些以“集体”为关键词的高被引论文中,学者们也未追溯“集体”这一术语的起源。学者们在研究集体行动问题时,忽视研究“集体行动”这一概念的起源、内涵与外延[3],似乎将其视为不言自明的“常识”。

目前,学界对集体行动、集体抗争、社会运动、抗争政治、群体性事件等相近概念关系的研究较少。蒂利在界定“社会运动”时曾附带提及“社会运动”是一种特殊的集体行动[4]3-4。蒂利和塔罗在界定“抗争政治”时曾提及抗争政治与抗争、集体行动的关系,但是他们并未专门研究“抗争政治”“集体行动”“社会运动”三者的关系,更未涉及它们与“群体性事件”“集体上访”等概念的关系[5]。国内的王国勤、应星、朱海忠等学者曾分析集体行动、群体性事件、社会运动等相近概念的关系,但未清晰地阐释这些概念之间的联系与区别,未揭示这些概念的逻辑关系,甚至提出了一些与现实相悖的观点。例如,王国勤认为集体行动、社会运动和群体性事件的发起者都是普通民众[6]。王国勤的这一认识与现实不符,集体行动和群体性事件的主体未必都是普通居民。应星认为抗争政治可以分为依法抗争(细分为群体性行政诉讼、集体上访、抗争性聚集三种)、群体性事件(细分为以非利益相关者为主体的群体性事件和以利益相关者为主体的群体性事件两种)和反叛(细分为革命和叛乱两种)三大类[7]17-22。应星的这种划分明显将抗争政治理解为一种集体行动,将抗争性聚集和群体性事件截然分开,这种观点值得商榷。朱海忠则认为群体性事件是集体行为的一种[8]34,这种认识也不尽合理。还有许多学者在使用“集体行动”“集体抗争”“社会运动”等概念时不明确界定概念,将这些概念混为一谈[9]。有些学者知道“集体行动”“集体抗争”“社会运动”等概念有所区别,但并未专门梳理这些概念之间的异同[10]。

集体行动、群体性事件等概念的人数要素(最低人数标准)是一个经常被研究者忽视的问题。大多数学者在使用“集体行动”“抗争政治”“群体性事件”或其他相似概念时并未明确界定这些概念的最低人数。国内的相关法律和行政法规也未明确界定“群体性事件”“集体上访”等社会现象的最低人数标准。国内有少数学者研究了群体性事件的人数标准问题。但是,学者们在群体性事件的最低人数标准上存在分歧。例如,陈晋胜认为,群体性事件是由5人或5人以上的互动形成的[11]11。于建嵘认为群体性事件在人数上的最低标准是6人,其主要依据是《信访条例》规定超过5人的上访属于非正常上访[12]。还有些学者认为群体性事件的最低人数是10人[13]2。在中国的话语中,3个人是构成集体或群体的最低人数。按照《辞海》的解释,“群”一般由两个或三个以上同类事物组成,“群体”是指“由许多有共同点的人或物组成的整体”[14]3223-3225。群体性事件与中国内地刑法中的聚众犯罪和中国香港有关法规中的“非法集结”有重合之处。在中国内地的刑法中,多人一般是指3人或3人以上[15]7。《香港特别行政区公安条例》在界定“非法集结”时规定3人是构成非法集结的最低人数标准。很大程度上,群体性事件与香港《公安条例》中所规定的“非法集结”非常接近。因此,本文认为,遵从“集体”“群体”的日常含义,结合我国的相关法律法规和司法实践,构成“集体”或“群体”的最低人数应为3人。统一集体和群体的人数标准将有助于我们系统地分析集体行动、群体性事件、集体抗争、集体上访、社会运动等概念及相应社会现象之间的关系[16]。

鉴于目前学界对集体行动、抗争政治、社会运动、集体抗争、集体上访等相近概念之间关系的研究比较薄弱,专门研究这些相近概念之间的关系具有重要的理论意义。另外,有些类型的集体行动可能影响社会秩序,因此研究集体行动及相近概念的关系还具有十分重要的现实意义。为了使概念具有较强的解释力和适用性,本文将在评析国内外有代表性的观点、考察我国相关法律法规和现实情况的基础上,尝试界定“集体行动”与“集体行为”“集体抗争”“抗争政治”“社会运动”“群体性事件”“集体上访”等概念,并剖析这些概念之间的关系,以期推动学界对集体行动的研究,促进实务界对相关社会现象的认识和治理。

2 “集体行动”概念的起源与内涵

为了深刻把握“集体行动”的内涵,有必要先追溯“集体行动”这一概念的起源。只有对“集体行动”概念进行学术史的梳理,才能更清晰地把握它的内涵和外延,避免概念的误用或误解。

2.1 “集体行动”概念的起源

“集体行动”在20世纪已成为重要的学术概念。“集体行动”这一术语最早何时在国外出现已不可考(1)冯仕政、赵鼎新、谢岳等著名学者在引介西方的相关研究成果时都未指出“集体行动”或“集体行为”最早出现于何时。但是也有学者认为“collective action”最早是由Ross在1908年提出的。参见:弯美娜,刘力,邱佳.集群行为:界定、心理机制与行为测量[J].心理科学进展,2011(5):723-730.。与“集体行动”十分相近的“collective behavior”(通常被译为“集体行为”)作为一个社会学概念最早是由帕克(Robert Ezra Park)在1921年提出的[17]13。帕克所说的“集体行为”是与个体行为相对而言的,泛指一切经由社会互动而形成的具有某种社会共同性的行为,与后来的学者们普遍使用的“collective action”没有明显差异。到了20世纪60年代,由于“collective behavior”主要被用于指称无序的、体制外的行为,“collective action”取代“collective behavior”成为西方学界最常用的指称多人行为的概念[17]7-8。

在中文世界里,“集体”这一术语在民国时期就已经出现。1938年,海燕在翻译一位苏联人的文章时在按语中使用了“集体的经济制裁行动”这一术语[18]。“集体行动”这一术语在民国时期可能也已出现。20世纪50年代以后,“集体”及其衍生的“集体行动”等术语日益普遍地被运用于政治、经济、哲学、历史学、教育等领域。例如,20世纪50年代初期国内一些人在翻译苏联的著作时使用了“集体农庄”“集体农业”“集体工作”“集体研究”等术语[19]。根据中国知网收录的中文文献,张述祖最早使用了“集体行动”这一术语。1956年,张述祖使用了“集体行动”“集体的行动”“集体力量”等术语。张述祖所说的“集体行动”是多人协力的行动,区别于个人行动[20]。同年,孙祚民在研究农民起义时也使用了“集体行动”这一术语[21]。在20世纪50年代的教育实践中,学校强调培养学生的集体主义精神:一些学校对各班级评选“先进集体”;一些学校在全国的统一规定之外还开展“集体行动”、集体自修等活动[22]。从词义来看,“集体行动”是由“集体”与“行动”两个词组成的复合词,指称多人共同行动的社会现象。在20世纪80年代以前,“集体行动”这一术语虽然在汉语中已经出现,但尚未成为中文世界的重要学术概念。

“集体行动”作为一个学术概念在中国大陆地区的兴起是伴随着20世纪80年代国内学者引介西方学界的相关研究成果而出现的。根据中国知网收录的中文文献,“集体行动”这一术语作为关键词最早出现在1985年蒋品相所翻译的一篇文献中,在该文中,“集体行动”是指“以政治决策目的为后果的社会活动”[23]。“集体行动”出现在文章标题中的时间则至少可以追溯到1989年[24]。1989年,刘石吉在受到蒂利影响的情况下使用了“集体行动”这一概念。陈明銶也在西方学者的影响下使用“集体行动”这一概念,并且将它用于描述晚清劳工的集体抗议活动[25]。20世纪90年代以来,奥尔森、麦克亚当、塔罗、蒂利等人的相关论著在中国大陆地区被译介和广泛传播(2)参见:曼瑟尔·奥尔森.集体行动的逻辑[M].陈郁,郭宇峰,李崇新,译.上海:上海人民出版社,1995;道格·麦克亚当,西德尼·塔罗,查尔斯·蒂利.斗争的动力[M].李义中,屈平,译.南京:译林出版社,2006;查尔斯·蒂利,西德尼·塔罗.抗争政治[M].李义中,译.南京:译林出版社,2010.。受奥尔森、蒂利等西方学者的影响,越来越多的中国学者开始使用“集体行动”这一术语,并自觉地研究集体行动的内涵和相关理论(3)参见:于建嵘.利益、权威和秩序——对村民对抗基层政府的群体性事件的分析[J].中国农村观察,2000(4):70-76;应星.“气”与中国乡村集体行动的再生产[J].开放时代,2007(6):106-120.。

2.2 “集体行动”的内涵

中外许多学者都曾界定“集体行动”的概念。学界对“集体行动”的概念界定分为广义和狭义两大类。广义的集体行动外延很宽泛,不局限于政治领域。例如,蒂利和塔罗都倾向于对“集体行动”作宽泛的界定。他们认为集体行动是指为了共享的利益或计划而做出的协同努力;大多数集体行动并非抗争,未必有政府的卷入[5]8。奥尔森对集体行动的界定也非常宽泛,不限于体制外的集体抗争行为[26]1-4。狭义的集体行动则仅限于集体性抗争政治或体制外的集体抗争行为。国内外有一些学者对集体行动作狭义的理解。例如,赵鼎新认为集体行动“是许多个体参加的、具有很大自发性的制度外政治行为”[27]2。赵鼎新将非政治性的集体行动和制度内的集体政治行为都排除在“集体行动”的范畴之外。还有许多学者在使用“集体行动”这个概念时虽然未明确界定其内涵,但主要是把“集体行动”视为集体性抗争政治[28]。例如,周雪光在一篇论文中并未界定“collective action”这一概念,但主要是把“collective action”当作集体性抗争政治[29]。

为了方便国内外不同学科的学者之间进行学术交流,我们不妨像蒂利和塔罗那样对“集体行动”作宽泛的界定。在本文中,集体行动是指一群人为了大致相同的目标而做出的协同性行动。“集体行动”有三个关键属性:第一,其行为主体是一群人(3人及以上);第二,其行为主体之间有共同的目标或诉求;第三,其行为有协同性。

3 集体行动与相近概念的比较

概念的比较研究有助于把握不同概念的异同,加深对概念内涵与外延的理解。在“集体行动”与其相近概念的比较中,我们可以发现集体行动与集体行为、集体抗争、社会运动、群体性事件等概念各自有着不同的内涵与外延,但也呈现出紧密的关系。

3.1 集体行动与集体行为

“集体行为”(collective behavior)是一个与“集体行动”非常相似的概念。帕克在1921年对“collective behavior”做了开创性的研究。他认为:“集体行为是群体在集体共同的刺激(impulse)影响下做出的行为,换句话说,就是社会互动的结果。”[30]428实际上,帕克所说的“集体行为”与后来学界常用的“集体行动”没有实质性差异。由于西方学者在20世纪上半叶主要研究体制外的、无序的集体行动,因此,“collective behavior”主要被用于指称无序的、无组织的、体制外的群体行为[17]3-15。例如,斯梅尔塞认为,集体行为的两个重要特征就是不确定性和非制度化[31]4。由于奥尔森的《集体行动的逻辑》在1965年出版后产生了巨大的学术影响,“collective action”的内涵逐渐区别于“collective behavior”,并且前者取代后者成为西方社会运动研究中最重要的概念之一,而后者在20世纪60年代中期以后主要指称自发的、无序的、无组织的、体制外的群体行为[17]3-15。目前,国内仍有学者不加区分地混用“集体行动”和“集体行为”,将二者视为同义词[32]49-50。一些学者在翻译这两个概念时也未采用主流译法。例如,有一些学者把“collective behavior”翻译为“集群行为”[33],还有少数学者把“collective action”翻译为“集群行为”[34]。

在当前西方社会学领域,“集体行为”主要指在相对自发、不可预料、无组织的情况下对某一刺激做出的行为[35]647。国内许多传播学者也认为集体行为是自发的反常现象,具有非理性的特点[36]96。冯仕政在梳理国外集体行为和社会运动理论的基础上对“集体行为”作了界定。他认为,集体行为是“在多人卷入或参与时所发生的相对无序和混乱的、走向和结果充满不确定性的社会现象。‘集体行为’是一个与‘制度化行为’相对而言的概念”[17]15。冯仕政对“集体行为”的界定与当下西方社会学界的主流认识非常接近。为了各学科对话的便利,我们应该尊重当前中外社会学界已经形成的对“集体行为”的普遍理解。因此,在本文中,集体行为是指一群人在相同刺激的影响下做出的无组织的、体制外的、无序的、受情绪影响较深的行为。“集体行为”往往用于指称集体的恐慌、无组织的狂欢与骚动等社会现象。

通过前文的分析,可以发现,“集体行为”与“集体行动”内涵相似但有一定的差异,外延存在交集。二者的共同之处主要有:都是多人(3人及3人以上)共同参与的行为;都可以发生在现实空间或虚拟空间;都未必与公共权力机构有明显关联。集体行为与集体行动之间主要存在以下几个方面的差异:第一,前者既缺乏组织性,也未必有协同性;后者强调有某种程度的协同,有些集体行动是有组织的行为。有序的、有组织的集体行动并非集体行为。第二,前者指向体制外的行为,而后者既可能是体制内的行为,也可能是体制外的行为。第三,前者受情绪、潜意识的影响较深;而后者不强调行为是否受情绪等非理性因素的影响,它既可能出于高度理性,也可能缺乏理性。第四,前者持续的时间一般都较短,后者并不强调持续时间的长短。

3.2 集体行动与集体抗争

抗争是指提出影响他人利益的要求;它既可发生在政治领域,也常见于其他领域[5]7-8。“集体抗争”对应的英文主要是“collective resistance”“collective contention”“popular resistance”或“popular protest”(4)参见:SHI F Y,CAI Y S.Disaggregating the state:networks and collective resistance in Shanghai[J].The China Quarterly,2006(186):314-332;YU T.Unlikely friends of the authoritarian and atheist ruler:religious groups and collective contention in rural China[J].Politics and Religion,2015(1):86-110;Li L J.Elections and popular resistance in rural China[J].China Information,2001(2):1-19.。许多学者在使用“popular resistance”“collective resistance”“popular protest”“集体抗争”等术语时往往不明确界定其概念(5)参见:O’BRIEN K J,Li L J.Rightful resistance in rural China[M].New York:Cambridge University Press,2006;冯仕政.“大力支持,积极参与”:组织内部集体抗争中的高风险人群[J].学海,2007(5):40-50.。国外学者往往把集体抗争理解为一群人对公共权力机构的抗争[37]1。国内有学者曾明确界定集体抗争的概念。例如,王国勤认为,集体抗争“一般用来表示在冲突中较弱的一方因自己的利益受到伤害或剥夺而采取的被迫反应性的集体行动”[6]。王国勤所界定的“集体抗争”并不包括地位相近者之间的集体抗争和社会地位较高者发起的集体抗争。王国勤对“集体抗争”的界定与现实情况存在明显偏差,因为社会地位较高、处于强势地位的群体也可能进行集体抗争。

我们不妨作如下界定:集体抗争是指一群人向其他人、组织或者某种社会权威提出了挑战性诉求或做出了挑战性行动。集体抗争所针对的对象未必是公共权力机构。集体抗争未必具有政治意涵。从外延上看,集体抗争是集体行动的一个子集。集体抗争与集体行动的共同之处主要包括:一是二者都是多人采取的协同性行动;二是二者发生的场域既可以是现实空间,也可以是网络空间;三是二者都未必具有政治性;四是二者的行为方式都不局限于体制内方式或体制外方式。集体抗争与集体行动的主要区别在于:前者必定有抗争性诉求,而后者未必有抗争性诉求。例如,某公司的多名同事相约聚餐属于集体行动,却不属于集体抗争。一群人一起去某公司讨薪既是集体行动,也是集体抗争。值得注意的是,有些集体抗争属于抗争政治。接下来,本文将分析抗争政治的内涵与外延。

3.3 集体行动与抗争政治

抗争政治是政治社会学的一个重要概念。蒂利和塔罗认为抗争政治是抗争、集体行动和政治三者的交集,意味着一群人在协同行动下提出挑战性的诉求,而且政府以某种身份卷入其中[5]7。在蒂利和塔罗等人的抗争政治理论中,政府既可以是抗争的对象,也可以是抗争的发起者,还可以是与抗争活动有关的第三方(如调解者、裁决者)。麦克亚当对抗争政治的理解与蒂利、塔罗非常接近[38]。值得注意的是,蒂利、塔罗和麦克亚当等著名学者对抗争政治的界定存在一个明显的不足之处:他们只考虑集体性抗争政治,不考虑个人性抗争政治。或许是由于蒂利、塔罗等人在西方抗争政治与社会运动研究领域的巨大学术影响,中国许多学者也认为抗争政治的主体是多人形成的群体(集体)[39]。例如,谢岳曾对“抗议政治学”作过如下界定:“抗议政治学要研究的对象是集体抗议、集体行动和公共政治的交叉领域,和平的、非集体性行动和私人政治不属于它的研究范围。”[40]6谢岳所言的“抗议政治”其实就是其他学者常说的“抗争政治”。国内外许多学者之所以产生这种认识可能是由于他们研究的对象(或者说更关心的对象)是集体性抗争政治。实际上,单个公民对政治权威的抗争也非常普遍。抗争政治可以分为个人性抗争政治和集体性抗争政治两类。在学界颇有影响的《牛津政治行为研究手册》也承认抗争政治的主体虽然通常是团体,但也可以是个人[41]658。简而言之,抗争政治是指一人及一人以上提出了挑战性诉求,并且使公共权力机构卷入其中的行动。抗争政治的行为主体通常以体制外的普通公民为主。但是,体制内人士有时会也成为抗争政治的行为主体。

通过前文梳理“抗争政治”和“集体行动”的内涵,我们可以发现抗争政治与集体行动主要有以下三个方面的相同之处:二者持续的时间、行为方式、行为发生的场域都没有具体限定。抗争政治与集体行动的主要区别在于:第一,前者的行为主体既可以是单个人,也可以是多人;后者的行为主体必须是多人;第二,前者必然与公共权力机构有直接或间接的关系,具有明显的政治性,而后者未必与公共权力机构有明显的关联;第三,前者的行为主体提出了抗争性诉求,而后者的行为主体未必提出了抗争性诉求。简而言之,抗争政治强调抗争性和政治性,集体行动则强调人数。二者的外延有交集,交集是集体性抗争政治。换句话说,那些挑战某种社会权威的集体行动属于抗争政治中的集体性抗争政治。

3.4 集体行动与社会运动

20世纪以来,社会运动成为西方学界重要的研究对象。学界对“社会运动”的界定和理解存在一些分歧[17]24-34。大致而言,国内外不同学者对“社会运动”的界定可分为广义与狭义两类。狭义的“社会运动”是指那些有正式组织的、持续性的、提出某种普遍性价值诉求的集体抗争。国外许多著名学者主张对“社会运动”的内涵进行严格限定。例如,蒂利认为只有18世纪以来那些有组织且持续地提出群体性诉求、拥有剧目且参加者协同一致表现出WUNC(价值、统一、规模和奉献)的集体行动才可以被称为社会运动[4]3-4。塔罗对社会运动的界定与蒂利很接近。他认为,只有基于社会网络、拥有能够产生共鸣的集体行动框架和持续挑战强大对手的能力的抗争政治才是社会运动[42]3。塔罗对社会运动的界定在西方学界被广为接受[17]29。斯诺(Snow)、索尔(Soule)和克列西(Kriesi)等著名学者将“社会运动”定义为拥有某种程度的组织,持续地通过非体制化的渠道去挑战或捍卫现存权威的集体行动[43]11。何明修也倾向于从狭义的角度界定社会运动,将社会运动区别于一般的集体行动[44]4。总体而言,国外政治社会学界的主流倾向于认为社会运动是一种特殊的集体性抗争政治,将社会运动与其他集体性抗争政治区分开来。

广义的“社会运动”则与一般的集体性抗争政治没有明显差异。国内许多学者将抗争政治、集体抗争、群体性事件混同于社会运动。例如,许多中国学者把中国的邻避抗争现象视为一种社会运动[45]。实际上,当代中国的许多邻避抗争是无正式组织的、缺乏持续性、只关注本地(本社区)利益的集体抗争[46]。因此,许多中国学者所研究的邻避运动并非西方意义上的社会运动。在中国的日常话语中,我们经常看到“某某运动”等术语。日常话语中的“某某运动”未必是普通公民发起的抗争言行,可能是政府大力推行的某种倡议或治理活动。例如,“上山下乡运动”“反腐运动”不属于抗争政治或社会运动的范畴。

为了促进国内外学术界对话,我们应该从狭义的角度界定“社会运动”,缩小社会运动的外延,将“社会运动”与一般的集体行动、集体性抗争政治区分开来。在本文中,社会运动是指一定规模的人群提出了某种超出自身利益的普遍性价值诉求,并且有组织地、持续地挑战或捍卫某种社会权威的集体行动。

社会运动是一种特殊类型的集体行动和集体性抗争政治。一场社会运动往往意味着来自较大地理空间的、一定规模的人群为了某些普遍性的价值诉求而公开采取有组织的、体制外的集体行动。社会运动与集体行动之间主要有两个共同之处:二者的行为主体都是3人以上(含3人)的人群;二者都是协同性行动。社会运动与集体行动之间存在以下几个方面的差异:第一,前者强调有组织,后者未必有组织。第二,前者强调追求某种普遍性价值,而后者不强调是否有普遍性价值诉求。第三,前者与公共权力机构有关联,具有政治性;后者未必与公共权力机构有关联。第四,前者持续的时间较长,而后者持续的时间或长或短。第五,前者通常意味着有现实空间的集体展示;后者未必有现实空间的集体展示,可能只是停留在网络空间的言论表达。参加社会运动的主体虽然往往试图在报纸、互联网等媒介上表达诉求,但通常也会在公共场所集体展示其诉求。有些集体行动则仅限于网络空间的表达,未在公共场所集体展示诉求。第六,前者虽然也可能采取体制内方式,但必定采取了体制外方式,而且往往以采取体制外方式为主;后者则未必采取体制外方式。第七,前者通常在较大的地理空间范围内发生,往往出现在一国的多个行政区域,有时甚至跨越国界;后者的空间范围可大可小。

3.5 集体行动与群体性事件

群体性事件是一个中国本土概念。目前,我国的相关法律和行政法规并未明确界定何谓群体性事件,但是一些行政规章和地方性法规界定了群体性事件的概念[16]。学者们在界定群体性事件的概念时存在一定的分歧。例如,应星在界定“群体性事件”时强调其负面影响,认为群体性事件具有暴力性[7]20。他所界定的“群体性事件”的外延过于狭窄。因为有一些群体性事件的参加者没有做出严重的违法行为。也有些学者对群体性事件的界定过于宽泛[47]。例如,国内许多学者(尤其是传播学者)把那些发生在网络空间的舆情事件称为“网络群体性事件”,并将网络群体性事件视为群体性事件的一种[48]。这种观点不当地拓宽了群体性事件的外延,迥异于实务界对群体性事件的理解[16]。《公安机关处置群体性治安事件规定》和地方政府制定的相关规范性文件都不把网络舆情事件归入群体性事件的范畴。我们不应把网络群体性事件归入群体性事件的范畴,正如我们不应把机器人归入人的范畴一样。近年来,一些传播学者也开始反思“网络群体性事件”这一概念是否妥帖,认为“网络群体性事件”与“群体性事件”有本质的区别,主张用“网络公共事件”概念替代“网络群体性事件”概念[49]。大体而言,大多数中国学者和实务界人士倾向于认为群体性事件是指一群人做出的影响社会秩序的体制外抗争行为。根据学术界的研究成果和我国相关的规范性文件,本文认为,群体性事件是指一群人公开在现实空间中做出的没有法律依据的,且对社会秩序和公共权力机构的权威造成负面影响的行为。

群体性事件是一种特殊类型的集体行动和抗争政治。群体性事件与集体行动的共同之处主要包括以下几个方面:一是二者的行为主体都是多人;二是二者都是协同性的行动;三是二者持续的时间都不确定,可长可短。群体性事件与集体行动之间存在一些差异:首先,前者与公共权力机构关系密切,对社会秩序和公共权力机构的权威造成了某种负面影响,具有明显的政治性;而后者未必与公共权力机构有明显关联,未必影响公共权力机构的权威。其次,前者是体制外的行为;而集体行动则既可以是体制内的行为,也可以是体制外的行为。再次,前者的行为主体提出了抗争性诉求,而后者的行为主体未必提出了抗争性诉求。最后,前者强调公开在现实空间进行集体展示,而后者未必在现实空间有集体展示。

3.6 集体行动与集体上访

集体上访(有时简称为“集体访”)是中国实务界和学术界一个常见的术语。根据中国的《信访条例》和其他规范性文件,上访意味着一定数量的居民前往党和国家机关、事业单位、国有企业、人民团体等体制内单位的办公场所表达诉求。国内许多学者在使用“集体上访”这一术语时并不界定其概念[50]。国务院颁布的《信访条例》也未明确界定“集体上访”的概念,未明确规定多少人就同一事项共同上访属于集体上访。《信访条例》第十八条规定:“多人采用走访形式提出共同的信访事项的,应当推选代表,代表人数不得超过5人。”这意味着5人以上(不含5人)的上访属于非正常集体上访(非法集体上访)。一些地方的信访政策规定了集体上访的最低人数标准。例如,《湖北省党政机关处理群众集体上访暂行办法》(1994年)规定,“集体上访系指人民群众五人以上(含五人)共同到党政机关反映同一问题和要求的上访活动”。《深圳市集体上访处置暂行办法》(2006年)规定,集体上访是指信访人5人以上走访。也有一些省的信访政策(如《浙江省信访条例》)并未规定集体上访的最低人数。在本文中,集体上访是指多人(3人及以上)采取走访形式共同到体制内单位表达诉求的行为。采取体制内方式的集体上访是合法的集体上访,采取体制外方式的集体上访则是非法的集体上访。根据《信访条例》《公安机关处置群体性治安事件规定》《公安机关处置群体性事件规定》等规范性文件的规定,有关部门和学者往往把非法的集体上访(非正常集体上访)视为群体性事件的一种类型。

集体上访是一种特殊的集体行动。集体上访与集体行动主要有以下几个方面的共同之处:一是二者的行为主体都是多人;二是二者都是有协同的行动;三是二者采取的方式都不局限于体制内方式或体制外方式中的任何一种;四是二者持续的时间都可长可短。集体上访与集体行动的主要区别在于:前者与公共权力机构有关联,具有政治性,而后者未必与公共权力机构有关,未必有政治性;前者必定是发生在现实空间的行为,而且强调前往公共权力机构的办公场所,而后者未必发生在现实空间。

4 结论与讨论

通过分析中外学者对集体行动、集体行为、抗争政治、社会运动和群体性事件等概念的界定或理解,可以发现集体行动与抗争政治、群体性事件、集体上访等概念在内涵上既有相似之处,也有差异。我们可以宽泛地界定集体行动、集体抗争和抗争政治等概念,避免其外延过小,同时可以严格地界定社会运动和集体行为的概念,避免其外延过大。因而我们可以进一步比较集体行动、集体行为、集体抗争、抗争政治、社会运动、群体性事件、集体上访等相近概念之间的异同。正如萨托利所说,内涵就是一个术语的所有属性[51]6。我们可以从行为主体的最低人数要求、行为发生的场域、行为的协同程度、诉求的普遍性程度、行为的政治性、行为方式、行为持续的时间等方面的属性比较这些概念内涵的异同(如表1所示)。其中,行为发生的场域是指行为发生的空间,场域可以分为现实空间和虚拟空间两类。行为的协同程度是指行为主体之间的联系程度,可以分为无协同、有协同但无组织、有组织三种情况。组织是指由多人构成的、有共同目标、确立了决策和领导机制的群体。诉求的普遍性程度是指行为主体的诉求是否有普遍性。我们可以按照诉求的普遍性程度将诉求分为个人利益、局部利益、普遍性价值诉求三类。行为的政治性是指行为是否与公共权力机构有关联。按照行为主体是否受通过所在国家提供的制度化渠道进行相关活动,我们可以将行为方式分为体制内方式和体制外方式两大类。

表1 集体行动与相近概念的内涵比较

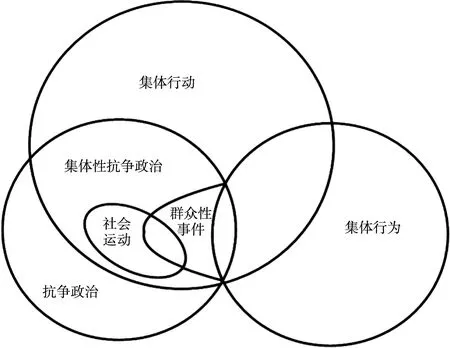

我们还可以借用数学中的集合关系以维恩图的形式来展现集体行动、集体行为、社会运动等相近概念的外延之间的关系。集体行动、集体行为、集体抗争、群体性事件、抗争政治、集体上访是六个不同但有交集的概念。其中,集体行为、集体行动与抗争政治三者之间有交集。这三者的交集在群体性事件的范畴之中。例如,泄愤型群体性事件就属于这三者的交集。集体行动和抗争政治的交集是集体性抗争政治。群体性事件和社会运动属于体制外的集体性抗争政治,都是集体性抗争政治的子集。集体抗争是集体行动的子集。集体抗争针对的对象未必是公共权力或者某种社会权威,可以是普通人或一般的社会组织,所以集体抗争未必有政治性。只有针对某种权威的集体抗争才属于抗争政治的范畴。只通过言语公开批评某一公共权力机构却未在现实空间采取行动的抗争行为属于抗争政治的范畴,却不属于群体性事件。大多数群体性事件由于缺乏组织、持续的时间短暂、未提出普遍的价值诉求而不属于社会运动的范畴。群体性事件和社会运动之间也有交集。集体行为与社会运动没有交集。集体上访与群体性事件、社会运动、集体抗争、集体性抗争政治、集体行为都有交集。非法的集体上访属于群体性事件。由于群体性事件未必发生在体制内单位的办公场所附近,因此群体性事件未必是集体上访。由于集体上访所表达的诉求未必是抗争性诉求,因此集体上访未必是集体性抗争政治。我们可以用下面这个维恩图(见图1)形象地展示集体行动与集体行为、抗争政治等相近概念的外延之间的关系(为了让维恩图更简单明了,图中未专门标示集体抗争、集体上访等概念)。

图1 集体行动与相近概念外延之间的关系

总而言之,集体行动与集体行为、集体抗争、抗争政治、集体上访、群体性事件、社会运动、抗争政治等概念构成一个概念谱系。这些概念的内涵相近,但又有差异。比较集体行动与集体行为、集体抗争、抗争政治等概念之间的关系将有助于我们明辨这些概念的内涵与外延,避免概念的误用与混淆,从而推进国内外学术界的交流和相关学术研究的进一步深化。这些概念所指称的社会现象比较常见,而且往往与社会秩序和社会稳定有密切关系。不同类型的集体行动可能会产生不同的社会影响。体制外的、暴力的集体行动往往冲击社会秩序。体制内的、和平的、有组织的集体行动有可能促进公共利益的实现。集体行动、集体抗争、群体性事件、集体上访等社会现象往往与公民的维权活动关系密切,关乎公民的合法权益和社会稳定。正如习近平所说,有关部门应该正确处理好维稳和维权的关系,“对涉及维权的维稳问题,首先要把群众合理合法的诉求解决好”[52]134。辨析集体行动的内涵及其与相关概念之间的关系将有助于我们更深入地认识这些概念以及所反映的社会现象之间的关系,有利于实务部门治理这些社会现象,有利于维护公民的合法权益和社会秩序。在推进国家治理能力和治理体系现代化的历史进程中,正确对待各类集体行动具有重要的现实意义。学界和实务界应该加强对集体行动、抗争政治、群体性事件、集体上访等社会现象的研究,明辨这些社会现象的异同,归纳共同的治理之道,根据各类社会现象的特质探寻相应的治理规则。