肢体远隔缺血预适应对脑小血管病患者的疗效研究

何敏,陈后勤,邵凌云,左健,李辉,郝建成

脑小血管是对脑组织进行供血的小动脉、微动脉、毛细血管和微静脉、小静脉等一系列血管单位的统称,对脑功能的维持有重要作用[1]。脑小血管病(cerebral small vessel diseases,CSVD)泛指由于脑小血管病变而导致的一系列临床、影像学、病理表现与认知改变的综合征。CSVD的主要症状有认知功能减退、老年性抑郁、括约肌功能失调导致的失禁、步态异常、吞咽困难等,对患者的生活质量造成严重影响,还易诱发脑卒中[2-5]。流行病学研究显示,组织低灌注是包括CSVD在内的心脑血管病的高危因素之一,而缺血预适应(ischemic preconditioning,IPC)能通过对机体部分器官反复施加短暂可逆的缺血缺氧刺激,诱导机体免疫系统对刺激作出反应,释放细胞因子等内源性物质,从而提高机体对有可能发生的严重缺血缺氧再灌注损伤的抵抗能力[6-8]。本文观察肢体远隔缺血预适应(remote ischemic preconditioning,RIPC)训练对CSVD患者的影响,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择 2016 年 1 月至 2017 年 12 月我院收治的CSVD患者103例,年龄56~80岁;男63例,女40例;高血压病77例,高血脂41例,糖尿病35例;抽烟49例。纳入标准:年龄40~85 岁;运用MRI(西门子,Verio)进行头颅扫描,获得轴向T1加权、T2加权和液体衰减反转恢复序列,厚度为5 mm,符合2015 版《中国脑小血管病诊治共识》的诊断标准,基于MRI确诊CSVD;脑白质高信号Fazekas 负担评分2~5分;研究对象或其直系亲属同意参与研究,并签署知情同意书。排除标准:肢体疾患不能接受IPC 训练;明确特殊原因的脱髓鞘疾病;严重颅内外大血管狭窄或闭塞(管腔狭窄50%以上)收缩;未经控制的严重高血压(血压>180/100 mmHg);患有心源性血栓疾病、肢体静脉血栓及有血栓形成的高危风险;凝血功能障碍或内脏活动性出血;有其他严重系统性疾病、恶性传染病、器官功能衰竭、恶性肿瘤、严重精神疾病;妊娠及哺乳期妇女;正在或在2月内参加过其他临床试验;任何原因未能完成整个治疗方案。将103 例患者按随机数字表法分为2组:①对照组52 例,男31 例,女21 例;年龄(58.38±11.96)岁;高血压病38 例,高血脂 21 例,糖尿病19例;吸烟史24例;②实验组51例,男32例,女19例;年龄(60.12±13.59)岁;高血压病39 例,高血脂20例,糖尿病16 例;吸烟史25 例。2 组的一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

2组均予抗血小板聚集、改善循环等对症治疗,辅以营养支持并进行健康宣教。实验组进行RIPC训练,患者及陪护人100%接受RIPC训练方法培训并测验合格,具体实施方案如下:采用宜博士(广东润池科技有限公司)JHB01-X型电动充气式上臂血压计严格按照说明书操作,被训练者持平躺或卧姿,在患者肘关节中线上方约2 cm处捆扎充气压力带,选择预适应训练模式对上肢进行加压合适压力,默认(180±20)mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),并保持5 min(这不会阻止血液冲击,但会导致手臂出现收缩感),然后再放气休息5 min,接着再加压至适当压力5 min,重复5个循环,共45 min,每天早晚各做一次,坚持训练6 月,每月都门诊随访,以确保患者能坚持正确实施干预。

1.3 疗效评价

1.3.1 实验室血清学指标 2组在治疗前、治疗1月后和治疗6月后分别取静脉血,离心取血清,采用酶联免疫吸附法(Enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)检测患者血清中C 反应蛋白(C-reactive protein,CRP)、肿瘤坏死因子α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)、白介素 16(interleukin-16,IL-16)和IL-18含量。

1.3.2 神经功能指标 2 组在治疗前和治疗6 月后通过简易智力状态量表(mini mental state exam,MMSE)和蒙特利尔认知量表(Montreal cognitive assessment,MoCA)评估其认知障碍情况;通过汉密尔顿17 项抑郁量表(Hamilton depression scale,HAMD-17)评估其心理状态;通过日常生活能力量表(activity of daily living,ADL)评估其生活自理能力。2 组在治疗前和治疗6月后进行核磁共振检查,通过Fazekas量表综合脑室旁和深部白质病变评分对其脑白质病变情况进行评估。

1.3.3 随访 记录患者治疗过程中出现肢体不适(疼痛、发冷、发热等)、心率血压异常变化等不良反应。随访6 月,观察并记录患者新发脑卒中的情况。

1.4 统计学处理

采用SPSS19.0 软件进行统计学分析,计量资料以()表示,t检验;计数资料以率(%)表示,χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

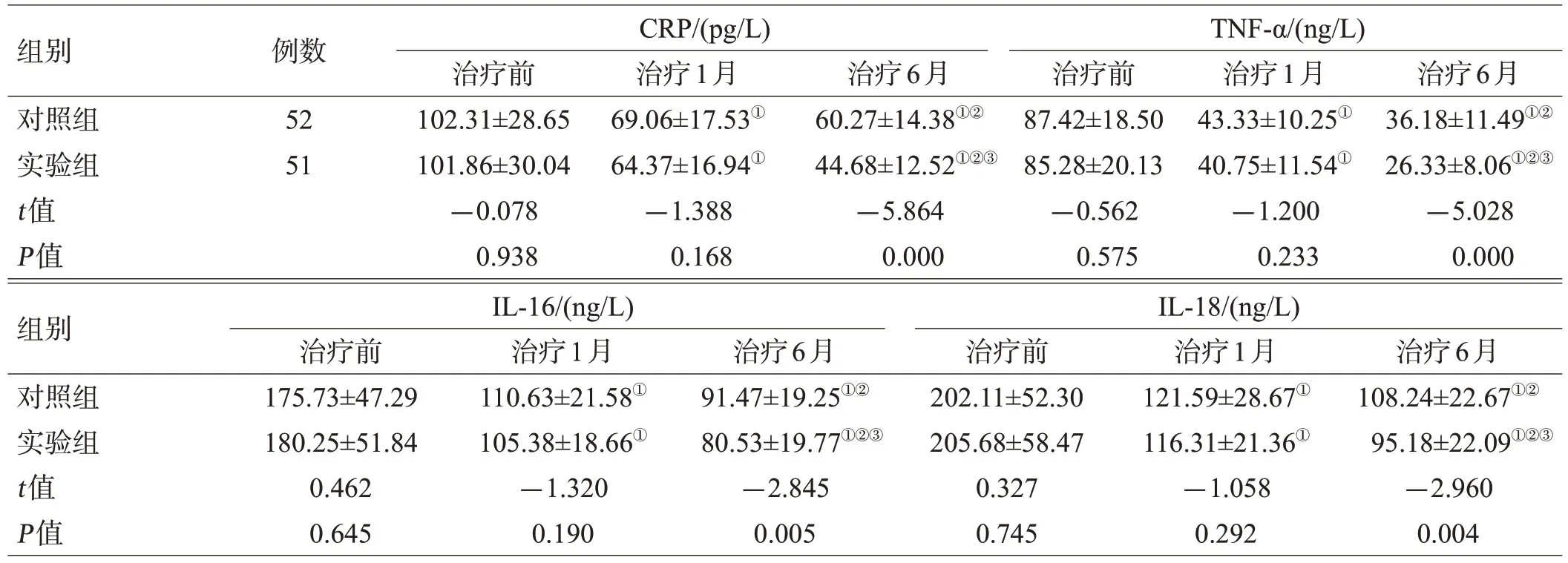

2.1 2组血清炎症因子变化比较

治疗前,2组血清中CRP、TNF-α、IL-16和IL-18的浓度差异无统计学意义(P>0.05);治疗1月时,实验组和对照组患者血清中CRP、TNF-α、IL-16 和IL-18 的浓度与治疗前相比,均有所下降,差异有统计学意义(P<0.05),此时实验组血清中CRP、TNF-α、IL-16 和IL-18 的浓度与对照组相比差异无统计学意义(P>0.05);治疗6 月时,2 组患者血清中 CRP、TNF-α、IL-16 和IL-18的浓度与治疗前、治疗1月时相比,均明显下降,差异有统计学意义(P<0.05),此时实验组血清中CRP、TNF-α、IL-16 和IL-18的浓度低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

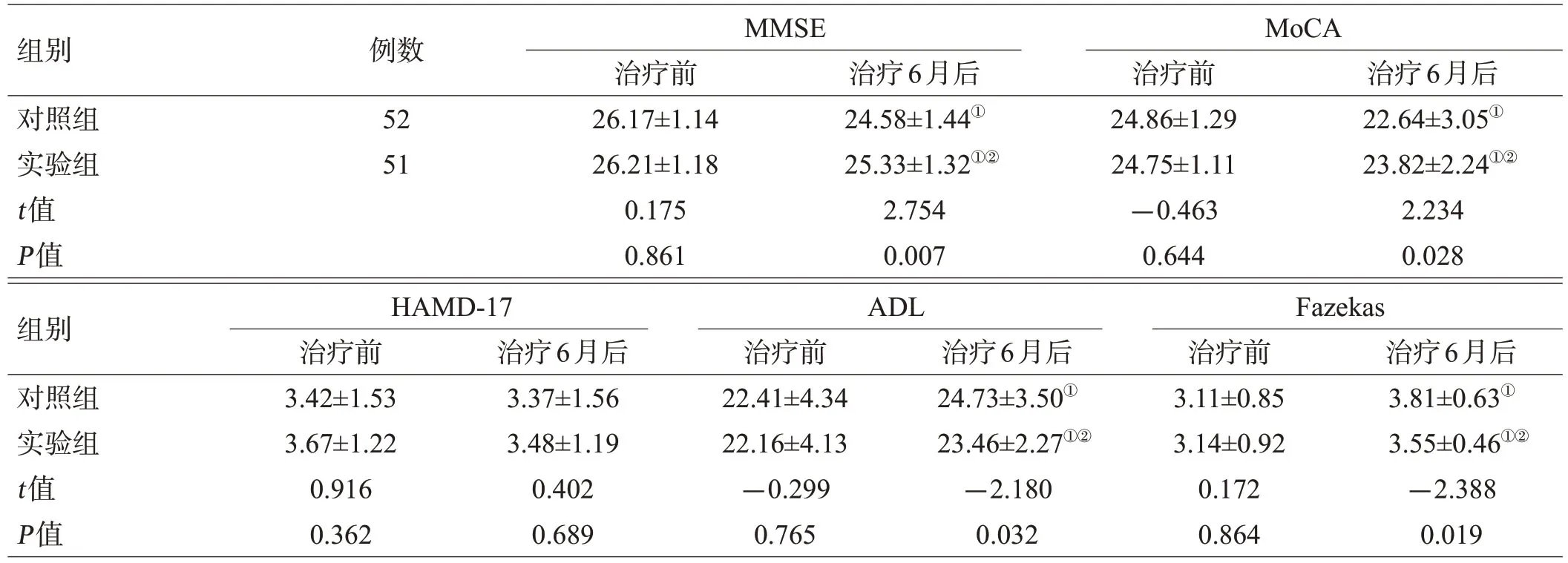

2.2 2组神经功能比较

在治疗 6 月后,2 组的 MMSE、MoCA 评分、ADL 评分、Fazekas评分较治疗前好转(P<0.05),实验组的上述四项评分均优于对照组(P<0.05);2组的HAMD-17评分与治疗前相比未发生明显变化(P>0.05),组间比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表1 2组患者血清炎症因子浓度变化情况()

表1 2组患者血清炎症因子浓度变化情况()

注:与治疗前比较,①P<0.05;与治疗1月时比较,②P<0.05;与对照组比较,③P<0.05

组别对照组实验组t值P值例数52 51 CRP/(pg/L)TNF-α/(ng/L)治疗前102.31±28.65 101.86±30.04-0.078 0.938治疗1月69.06±17.53①64.37±16.94①-1.388 0.168治疗6月60.27±14.38①②44.68±12.52①②③-5.864 0.000治疗前87.42±18.50 85.28±20.13-0.562 0.575治疗1月43.33±10.25①40.75±11.54①-1.200 0.233治疗6月36.18±11.49①②26.33±8.06①②③-5.028 0.000组别对照组实验组t值P值IL-16/(ng/L)IL-18/(ng/L)治疗6月108.24±22.67①②95.18±22.09①②③-2.960 0.004治疗前175.73±47.29 180.25±51.84 0.462 0.645治疗1月110.63±21.58①105.38±18.66①-1.320 0.190治疗6月91.47±19.25①②80.53±19.77①②③-2.845 0.005治疗前202.11±52.30 205.68±58.47 0.327 0.745治疗1月121.59±28.67①116.31±21.36①-1.058 0.292

表2 2组各项评分比较(分,)

表2 2组各项评分比较(分,)

注:与治疗前相比,①P<0.05;与对照组相比,②P<0.05

组别对照组实验组t值P值例数52 51 MMSE MoCA治疗前26.17±1.14 26.21±1.18 0.175 0.861治疗6月后24.58±1.44①25.33±1.32①②2.754 0.007治疗前24.86±1.29 24.75±1.11-0.463 0.644治疗6月后22.64±3.05①23.82±2.24①②2.234 0.028组别对照组实验组t值P值ADL治疗6月后3.81±0.63①3.55±0.46①②-2.388 0.019 HAMD-17治疗前3.42±1.53 3.67±1.22 0.916 0.362治疗6月后3.37±1.56 3.48±1.19 0.402 0.689治疗前22.41±4.34 22.16±4.13-0.299 0.765治疗6月后24.73±3.50①23.46±2.27①②-2.180 0.032 Fazekas治疗前3.11±0.85 3.14±0.92 0.172 0.864

2.3 2组随访情况比较

实验组发生不良反应3例(5.88%),主要表现为加压缺血时肢端疼痛,调整充气压力带压力后不良反应未再发生。6 月内对照组新发脑卒中事件14例(26.92%);6月后实验组新发脑卒中12 例(23.53%),2 组脑卒中发生率差异无统计学意义(χ2=0.157,P=0.692)。

3 讨论

IPC是由Murry等[9]在1986年首次提出的概念,他们对狗进行心脏冠脉缺血再灌注处理,发现处理组与对照组相比,心肌梗死面积下降75%左右。目前,临床上在心脑血管病、器官移植、外周动脉疾病等领域广泛应用IPC 作为防治手段,取得良好的效果[10,11]。然而原位IPC 操作难度大,风险高,容易对器官造成再灌注损伤,与之相比,选择上下肢进行RIPC训练具有安全性好、实用性强的特点,患者能自行训练并有效提高心脏、脑、肾等器官对缺血再灌注损伤的耐受度。RIPC 的保护机制原理被认为是能通过局部缺血刺激带动全身反应性调节,产生和释放内源性保护物质通过增加血管弹性,扩展血管,促进血液循环,建立侧枝循环等多种途径减少器官缺血后的炎症因子和氧化应激产物的释放,并且促进机体内源性保护因子的释放,以此形成一个多靶点、多效能的减轻和抵抗随后出现缺血缺氧损害的防护机制[12,13]。有学者发现,接受RIPC训练的人群在出现血管急性阻塞时,心肌缺血损伤程度较低,心肌梗死的体积也较小,生存率也更高[14]。还有学者发现,RIPC能提高脑梗死患者的脑局部血流量,增加脑组织对缺血的耐受力[15]。已有学者将其用于降低慢性脑缺血等缺血性脑血管病患者卒中复发及促进卒中患者神经功能康复方面的研究[16]。

本研究中,治疗1 月后,实验组和对照组患者血清中CRP、TNF-α、IL-16 和IL-18 的浓度与治疗前相比,均有所下降,差异有统计学意义(P<0.05),此时2 组血清中CRP、TNF-α、IL-16 和IL-18 的浓度差异无统计学意义(P>0.05);治疗6 月后,实验组患者的血清中CRP、TNF-α、IL-16 和 IL-18 浓度低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),这说明RIPC训练能减轻脑小血管病患者体内的炎症反应。实验组患者的认知功能(MMSE 和MoCA评分)、生活自理能力(ADL评分)和脑白质病变(Fazekas评分)的改善情况均优于对照组(P<0.05),这说明RIPC 训练能有效延缓CSVD患者病情恶化的进程。笔者希望在后续的研究中,延长治疗时间,以观察RIPC 训练对患者长期预后的影响。患者在治疗过程中产生的不良反应通过治疗方案的微调均得到解决。

此外,2 组患者在治疗6 月后的抑郁情况(HAMD-17)及脑卒中的发生率差异无统计学意义(P>0.05)。这有可能是因为脑白质病变程度与卒中和抑郁症状的产生及恶化存在关联[16];本研究发现经过半年的上肢RIPC 训练,治疗组患者6 月后的Fazekas评分与对照组相比差异有统计学意义(P=0.019),因此,通过延长RIPC训练时间也许可以进一步改善患者的认知、抑郁等临床症状,降低SCVD患者整体的卒中发生率,改善患者的最终预后。

综上所述,RIPC训练能显著减轻CSVD患者体内的炎症反应并有效延缓其病情恶化的进程,是一种安全有效、简便易行的治疗方法,值得临床应用推广。笔者将在后续临床研究中继续细化评价标准、增大样本量以期获得更详细的实验数据。