美国对外政策中的“议题联盟”行为分析*

史田一

从迈锡尼召集各方组建的希腊联军到第三世界国家发起的“不结盟运动”,再到自由贸易谈判中的十国集团,国家间就特定议题组建联盟的行为十分常见。同其他国家相比,美国更加热衷于组建或参与“议题联盟”,不仅包括从朝鲜战争到打击伊斯兰国(ISIS)组建的多国联军,也包括以反洗钱金融行动工作组、国际联合特遣舰队、防扩散安全倡议为代表的常态行动类联盟,以及在多边谈判领域组建或参与的“雄心之友”(Friends of Ambition)、“渔业之友”(Friends of Fish)、知识产权联合提案集团(Joint Proposal in Intellectual Property)等。小布什政府执政期间,美国的议题联盟行为达到高峰,由此众多学者作出美国同盟政策与外交方式发生重大变化的判断。(1)赵嵘 :《‘9·11’后美国联盟战略的调整》,《现代国际关系》2007年第12期,第40~45页;崔磊 :《自愿联盟与美国外交》,《世界经济与政治论坛》2005年第2期,第71~74页。此外,奥巴马执政阶段也以议题联盟形式发起了“奥德赛黎明”行动、打击伊斯兰国全球反恐联盟、推进巴黎气候大会的“雄心壮志联盟”(High Ambition Coalition)。特朗普政府上台之后试图在世界贸易组织改革、封杀中国5G技术、压缩中国南海空间等议题上结盟制衡中国,并且在遏制伊朗势力的“中东战略联盟”倡议受阻的情况下,又拉拢九个国家组建了中东“护航联盟”,强化对伊朗的海上包围。

以往对特定议题联盟以及美国领导议题联盟的案例研究并不鲜见,(2)Amrita Narlikar, International Trade and Developing Countries: Bargaining Coalitions in the GATT and WTO, New York: Routledge, 2003; Amrita Narlikar and Diana Tussie, “The G20 at the Cancun Ministerial: Developing Countries and Their Evolving Coalitions in the WTO,” The World Economy, Vol.27, Issue 7, 2004, pp.947~966; Stewart Patrick, “‘The Mission Determines the Coalition’: The United States and Multilateral Cooperation After 9/11,” in Bruce D. Jones, Shepard Forman and Richard Gowan eds., Cooperating for Peace and Security: Evolving Institutions and Arrangements in a Context of Changing US Security Policy, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp.20~44;赵伟明、孙德刚 :《美国准联盟战略初探——以伊拉克统一战线为例》,《西亚非洲》2005年第5期,第46~50页;贺平 :《探析全球治理中的“意愿联盟”》,《复旦国际关系评论》2016年第2期,第196~216页;刘丰 :《联合阵线与美国军事干涉》,《国际安全研究》2013年第6期,第24~37页;夏立平、马艳红 :《特朗普政府建立南海“议题联盟”初论》,《东南亚研究》2018年第6期,第66~84页;钮松、伍睿 :《美国的中东“护航联盟”及其走向》,《现代国际关系》2019年第12期,第39~45页;孙德刚、张帅 :《功能性联盟:“阿拉伯之春”以来中东地区联盟政治新范式》,《世界经济与政治论坛》2019年第2期,第1~20页。然而由于联盟合作领域多样、往往缺少正式条约文件、一般以非正式性与非制度性为显著特征,学界不太将此类联盟问题进行合并研究。(3)刘丰 :《国际政治中的联合阵线》,《外交评论》2012年第5期,第56~67页。既有研究在分析美国某项特定议题联盟个案时提出过一些观点,例如刘丰、理查德·哈斯提出议题联盟具有“灵活性、成本分担与合法性支持”的“功能优势论”,(4)刘丰 :《联合阵线与美国军事干涉》,《国际安全研究》2013年第6期,第24~37页;[美]理查德·N.哈斯著,陈遥遥、荣凌译 :《规制主义:冷战后的美国全球战略》,新华出版社1999年版。凌胜利等学者提出源于国家间安全合作趋势变化或者美国同盟战略变化的“同盟转型论”,(5)Thomas S. Wilkins, “‘Alignment’, not ‘Alliance’: The Shifting Paradigm of International Security Cooperation: Toward a Conceptual Taxonomy of Alignment,” Review of International Studies, Vol.38, Issue 1, 2012, pp.53~76; 凌胜利 :《联盟的转型:一项概念分析》,《太平洋学报》2015年第3期,第11~20页。也有学者指出议题联盟源于现有的多边机制无法满足美国在某个时段对某项特定议题的需求,即“议题需求论”,(6)樊吉社 :《美国军控政策的调整与变革:从制度建设到志愿者同盟》,《美国研究》2006年第4期,第7~28页。还有大量文献认为议题联盟是小布什政府执政期间的行为特色。(7)Stewart Patrick, “‘The Mission Determines the Coalition’: The United States and Multilateral Cooperation After 9/11,” in Bruce D. Jones, Shepard Forman and Richard Gowan eds., Cooperating for Peace and Security: Evolving Institutions and Arrangements in a Context of Changing US Security Policy, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp.20~44.

本文认为,议题联盟与传统同盟机制与多边机制在起源与运行方面有着重大不同,讨论这个问题不仅对丰富联盟问题的研究而且对深入理解美国对外行为都意义重大。更加深入的讨论美国议题联盟行为的起源,一方面需要将美国在不同领域的议题联盟行为进行合并研究并讨论其行为轨迹、行为特征与行为方式,另一方面需要回答美国为什么比其他国家更加热衷于议题联盟行为。这又具体分成了两个问题:第一个问题是议题联盟本身的组建方式与功能为何有可能受到国际行为体的青睐?第二个问题是议题联盟这种合作形式为何特别容易受到美国这个霸权国的青睐,如果是其他国家成为霸权国是否会同样热衷于组建议题联盟?

一、国际政治中的“议题联盟”现象

本文认为,议题联盟(Issue Coalition)是国际行为体在特定时机、针对特定议题、基于共同的利益关切,联合志同道合者形成的联合关系网络。冷战结束之后,多种类型的议题联盟广泛涌现,在此有必要根据议题属性和行为方式对议题联盟的类型进行区分。从议题属性来看,有些议题属于突发性议题,有些议题属于常态性议题。突发性议题,需要相关行为体在短时间内,在联盟领导者的号召下,创建联合行动的战略工具,以克服既有制度的不足。此类联盟属于快速反应型联盟,如美国组建多国联军参与阿富汗战争、伊拉克战争、利比亚战争、打击伊斯兰国联合作战。常态性议题,需要相关行为体联合立场相近、利益互补或价值相近的国家,展开常态协调与行动。根据联盟行为方式,常态性议题的联盟方式包括两种。一种是在现有制度之外联合志同道合者突破现有制度框架、实现规则塑造的常态行动型联盟。除了曾发起的防扩散安全倡议、集装箱安全倡议、区域海洋安全伙伴倡议、联合特遣舰队之外,采取此类行为方式的议题联盟还包括为改革现有国际经济秩序而形成的金砖国家集团,俄罗斯拉拢欧亚经济联盟国家在跨境结算中使用统一的电子货币,打造“去美元联盟”,以实现“去美元化”,以及俄罗斯—沙特—卡塔尔为调控全球原油供应组建的“油气联盟”。另一种是在现有制度之内,为了壮大博弈力量、实现自身利益与偏好,联合相关行为体与其他行为体或集团讨价还价的议价博弈型联盟。议价博弈型联盟根据其联盟目标与多边进程的关系又可以细化为两种形态,一种形态是以自由贸易谈判中的凯恩斯集团为代表的“进取型”联盟(Winning Coalition),此种形态的联盟合作预期按照自身偏好推进某项议程的达成;另一种形态是以气候变化谈判中的伞形集团(Umbrella Group)为代表的“阻滞型”联盟(Blocking Coalition),此种形态的联盟合作预期阻止不符合自身利益与偏好的多边进程。

从内在特性来看,议题联盟具有非正式性、灵活性、外部导向与议题导向的特征。具体来说,非正式性是指议题联盟不以正式的法律条约规定成员的权利与义务,也不以正式机构协调联盟合作。在非正式性基础上,议题联盟可实现动态调整,成员义务也可适当增减,联盟合作可以迅速缔结也可迅速终止。外部导向的含义是集团合作主要目的是通过聚合行为体能力与资源对外部行为体施加影响,不同于欧盟这类主要以内部协调为合作目的、通过规则与规范相互制约的内部导向合作。议题导向是指联盟成员为增进特定议题利益、使该议题治理与行动方式符合自身偏好而组成,联盟的形成可能以成员国之间的战略关系为依托,但并不以全方面提升成员国战略关系为目的。由此,议题联盟的初始合作门槛远远低于传统的同盟机制与多边机制。尽管后文也指出了议题联盟有可能随着态势变化与功能需要升级为同盟机制与多边机制,但是议题联盟的发起并不以正式盟约和制度框架为必要条件。

由其内在特性出发,议题联盟在功能上有着区别于同盟机制和多边机制的优势与劣势。从优势来说,首先,议题联盟可以相对克服“被抛弃”与“被牵连”的同盟困境、正式机制对行动自由的限制以及多边主义中“集体行为的困境”,能够提高合作效率。比如,在1995年波斯尼亚空袭和1999年科索沃空袭行动中,北约对美方行为的限制、繁琐的同盟协调与指挥机制对军事行动的延误,令美国政界对北约机制的效率大为不满。(8)Bruno Tertrais, “The Changing Nature of Military Alliances,” The Washington Quarterly, Vol.27, Issue 2, 2004, pp.133~150.小布什政府关于发动伊拉克战争的提案也曾遭遇北约部分盟友的批评,法德两国甚至推动欧洲议会发表声明,反对美国的单边主义行径,小布什政府只好放弃北约,使用议题联盟方式开展伊拉克战争。更加重要的是,尽管波兰等东欧国家通过参加伊拉克战争提升了与美国的战略关系,但是没有证据显示,没有参加对伊战争的盟友与美国陷入了“被抛弃”与“被牵连”的同盟困境,从而引发同盟危机;随着战事发展、伤亡上升从而退出联军的成员,其与美国的战略关系也没有因此而被破坏。

其次,议题联盟可以超越成员国的战略关系,能够最大限度集中所有可以团结的力量实现某项议题的合作。议题联盟可以纳入某些“异质”成员。比如防扩散安全倡议虽然首先服务的是美国的防扩散利益,但仍可以在2004年5月正式将俄罗斯纳入;在1998年关于《国际刑事法院罗马规约》谈判中,60多个国家联合其他非政府组织结成议价联盟,建立一个具有独立司法权威与广泛司法权限的国际刑事法院。这些国家包括加拿大、澳大利亚、北欧各国、除法国外的所有欧盟成员国,以及巴西、南非、新加坡、韩国和部分拉美国家、东欧国家、亚非发展中国家。(9)贾浩 :《论美国对国际刑事法院的政策》,《美国研究》2011年第4期,第7~46页。在这个联盟阵营中,很难认为这些国家在安全战略上属于同一阵营,成员国的经济水平、政治制度、主导价值观等方面都差异巨大,但是这不妨碍它们在推动国际刑事法院建立问题上展开合作。

最后,议题联盟在具有外部导向的同时又往往以多边合作的形式呈现。议题联盟一方面在外交上看起来像是多边主义,(10)史田一 :《冷战后美国亚太多边外交中的同盟逻辑》,《当代亚太》2015年第2期,第38~60页。这助于提升其合法性,另一方面又具有某些传统同盟制衡外部力量与威胁的特征,不必像多边主义合作那样强调“不可分割性、非歧视性和扩散的互惠性”。(11)[美]约翰·鲁杰著,苏长和等译 :《多边主义》,浙江人民出版社2003年版,第12~13页。所以当美国希望发动战争又没有办法得到安理会授权时,往往会通过多国联军一类的议题联盟展开军事行动,如2003年的伊拉克战争。这也可以解释尽管外国联军在伊拉克战争中的贡献比远远低于海湾战争时期外国联军的贡献比,但是美国仍然热衷进行联盟动员。伊拉克战争初期美军占联军比例达到82.6%,承担了大部分联军军事开支费用,截止到2017年8月美军阵亡人数占联军93.4%,(12)“Fatalities by Country,” http://icasualties.org/.而海湾战争期间美军占联军比例为72.9%,美国承担开支仅占联军费用的11.4%(13)“Gulf War Coalition Forces: Countries Compared”, http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Military/Gulf-War-Coalition-Forces;韩庆娜著 :《武力与霸权:冷战后美国对外军事行动》,人民出版社2014年版,第148页。。这是由于发动伊拉克战争遭遇安理会和北约方面的抵制,美国迫切需要多国联盟提供合法性支持。

与同盟机制和多边机制相比,议题联盟仍有一定的劣势。议题联盟最大的劣势是由非正式性与灵活性所导致的联盟合作缺少制度性约束,从而在行动的统一性、持续性、纪律性等方面存在结构松散的问题。当然,议题联盟是一种具有高度弹性的合作方式,由于其目标有限、行动先行、动态演进,在某种程度上可以缓解结构松散的问题。这大致包含三种情况。一种情况是议题联盟的目标很快完成,比如阿富汗战争和伊拉克战争的军事进攻阶段迅速完成,在联军内部管理出现问题之前联盟已经自动解散。第二种情况是议题联盟随着态势变化与功能需要,向正式同盟或多边机制转化,例如雅典在第二次希波战争末期将临时组建的希腊联军升级为提洛同盟;奥巴马政府上台之后,美国对防扩散安全倡议也采取了制度化努力。第三种可能性是议题联盟的目的与任务通过国际机制与条约确立下来,比如“雄心壮志联盟”推动了《巴黎气候协定》,这意味着即便联盟解散也不影响联盟功能的实现。

议题联盟起源于议题需要与既有制度的供需失衡,高成本议题联盟需要强有力的联盟领导。具体来说,当特定情形下某行为体对某项议题产生了利益诉求,既有制度无法实现充分利益供给,议题联盟就具备了产生的动力。议题需要与既有制度供需失衡主要包括四种状况,首先是国际社会突发性威胁和挑战超越了既有制度的认知与应对能力所造成的制度空白;其次是既有国际制度在国际社会变迁进程中没有相应补足应对某项议题的能力所造成的制度漏洞,例如小布什政府希望在公海核查、拦截、扣留运载大规模杀伤性武器船只的利益需求,在《联合国海洋法公约》等相关规则中无法找到充分的支持,这是其组建防扩散安全倡议的重要动力;再次是既有国际制度对某些行为体诉求与行为偏好施加了诸多限制,否决或没有授予某些行动方案的合法性,例如美国多次绕过安理会展开的多国联军行动;最后是围绕某项议题的制度内外存在不同立场、主张所造成的制度纷争,这是众多多边进程内外形成复杂的议价联盟与联盟集团的重要原因。

此外,从议题联盟起源的条件而言,快速反应型联盟、常态行动型联盟与议价博弈型联盟中的“进取型”联盟需要争取一定规模与代表性的联盟成员,因而需要强有力的联盟领导。例如,美国在阿富汗战争联盟中进行了广泛的联盟动员并担任联盟领袖,包括利用联合国、亚太经济合作组织等国际多边场合,广泛宣传恐怖主义对当今国际社会的威胁;同联军成员国家、中俄等世界大国、阿富汗周边国家的领导人展开密切的外交沟通,争取到27个国家授予美国飞越领空、着陆与过境权利;(14)U.S. Department of State, “The United States and The Global Coalition Against Terrorism, September 2001~December 2003,” https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/pubs/fs/5889.htm.激活同盟机制服务反恐联盟行动,向北约提出了八项特别援助要求,尤其包括出动预警机到美国上空巡逻、参与多国联军的作战行动、对战线后方进行维和、训练阿富汗新政府的警察和军队等任务;(15)高华著 :《透视新北约:从军事联盟走向安全—政治联盟》,世界知识出版社2012年版,第277页。以及直接管理联军的作战、协调、战区划分并协调同北约、联合国等国际机制在阿富汗战争中的角色。艰巨的联盟组建、联军行动、维稳重建与机构协调,迫切需要联盟发起者美国担负起联盟动员与领导任务。此类领导角色亦是推动全球反扩散行动的防扩散安全倡议、推动《巴黎气候变化协定》缔结的“雄心壮志联盟”得以组建并发挥作用的必要条件。

相反,对于议价博弈型联盟中的“阻滞型”联盟来说,因其仅需要在满足自身利益与偏好之前阻止某项议程,所以奉行“最小获胜原则”且仅需利益相近国家相互协调即可,无需过度考虑联盟的领导以及联盟合作的强度与规模。例如美国同其他部分发达国家组成的“伞形集团”,在整体立场上反对承担过高的减排成本,不愿接受强制性的减排方案,对《京都议定书》的态度比较消极,强调发达国家与发展中国家的共同履约,在向发展中国家提供资金与技术支持的问题上设置多种障碍。伞形集团成员虽然也有关于未来气候变化治理框架的理想设计,但当这种设计在短期内无法实现时,他们宁可迟滞国际气候变化谈判进程,也不愿意勉强接受一份不符合其利益与愿景的国际协议。伞形集团长期以来没有明确的联盟领导并保持松散式合作,美国将伞形集团视之为避免在气候谈判过程中付出高昂代价的辅助性工具,联盟成员之间在宏观的气候治理战略上保持一致,但在具体问题上仍然存在一定的分歧。

二、美国对外政策中的“议题联盟”行为

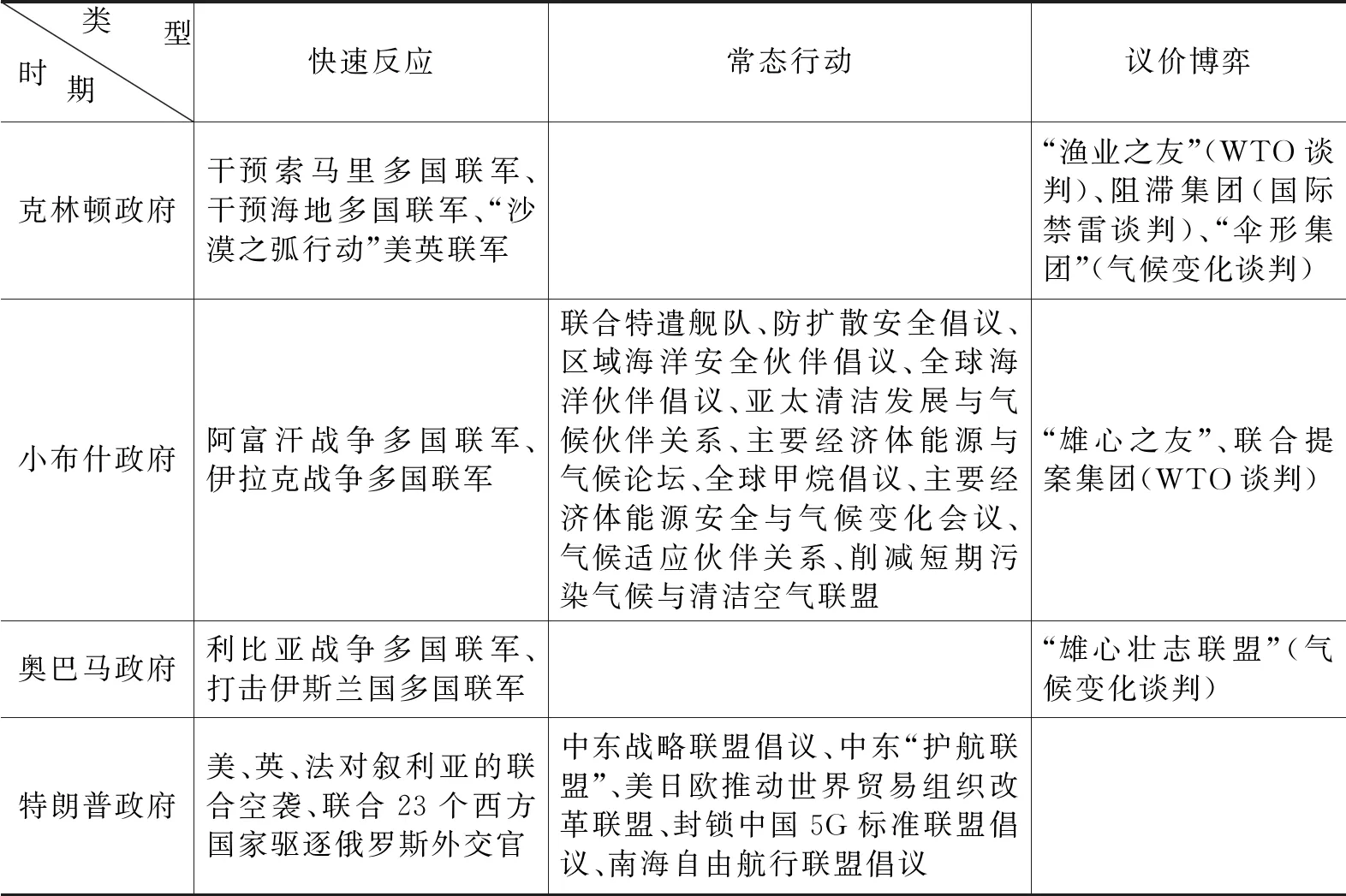

美国长期以来就有组建“议题联盟”实现战略与战术意图的传统,包括二战期间缔结反法西斯统一战线。冷战结束之后,美国的议题联盟行为不仅在数量上增加,其联盟类型和议题领域也开始增加,成为其对外政策行为的一大突出特点(见表1)。

表1 冷战后美国主要的“议题联盟”行为与倡议

针对重大危机迅速组建起区别于传统同盟机制的议题联盟,以战时联盟行动最为突出。在冷战即将结束之际,老布什政府曾组建反伊多国联盟并发起了“沙漠盾牌”行动与“沙漠风暴”行动,并最终发起海湾战争。克林顿政府尝试以招募多国联军的形式介入索马里与海地的政治危机。1998年12月,美英联军对伊拉克发起代号为“沙漠之狐行动”的联合空袭以惩罚萨达姆政权对联合国武器核查行动的拒绝。小布什执政期间,美国的联军行动达到了顶峰,包括2001年10月开始的阿富汗战争以及2003年3月开始的伊拉克战争,参加过阿富汗战争国际安全援助部队的国家达到了51个国家,美国也一度宣称伊拉克战争联盟达到了49个国家。奥巴马政府执政期间,美国曾联合英国与法国于2011年3月发起了对利比亚的空袭行动,并在此后得到西班牙、加拿大、意大利、比利时、丹麦、挪威、阿联酋和卡塔尔等国的支援。2014年9月,奥巴马政府动员了50个国家和国际组织,宣布结成打击伊斯兰国反恐联盟。特朗普上台之后,也曾联合英国与法国于2018年4月13日发起针对叙利亚的联合空袭。在俄罗斯所谓双面间谍被“毒杀”问题爆发后,英美两国牵头23个西方国家联合开启对俄罗斯外交官的驱逐行动,这属于非战争形式的快速反应联盟。

针对某些常态性议题,美国也会创建或参与议题联盟,拉拢立场相同、利益互补或价值相近的国家,绕开既定同盟机制与多边机制,开展某种规则性联合行动。20世纪70年代,为了将洗钱议题纳入全球议程,在尝试过双边方式和联合国框架均无果而终之后,美国政府决定在1989年7月的G7峰会上建立反洗钱金融行动特别工作组。工作组以G7国家为骨干并包括欧共体成员国和其他国家,共16个创始国。反洗钱金融行动特别工作组制定的反洗钱40项建议和反恐融资九项特别建议成为全球打击洗钱犯罪的重要行为与合作准则,而且这一工作组经过不断发展扩容为37个成员国,与欧亚反洗钱与反恐融资工作组在内的一系列地区金融监管工作组构成了密集的行动网络。小布什政府构想与创建了一系列常态行动类议题联盟。他首先发起了多个联合特遣舰队(Combined Task Force,CTF)。这是由多国舰队联合执行打击海盗、打击恐怖主义等任务,以保障民用海事交通与国际海洋通道安全的行动联盟,包括第150联合特遣舰队、第151联合特遣舰队、第152联合特遣舰队。“9·11”事件之后,大规模杀伤性武器及其运载工具的进一步扩散迫使美国重新调整不扩散政策,小布什政府于2003年5月组建防扩散安全倡议并不断扩大联盟规模。在海洋安全治理领域,小布什政府效仿防扩散安全倡议提出了区域海洋安全伙伴倡议与全球海洋伙伴倡议,但由于响应者寥寥,这一倡议并未成功付诸实践。此外,为了规避联合国气候变化多边进程,小布什政府在该机制以外组建了一系列具有议题联盟性质的国家集团以践行美国的规则偏好,如亚太清洁发展与气候伙伴关系、主要经济体能源与气候论坛、全球甲烷倡议、主要经济体能源安全与气候变化会议、气候适应伙伴关系、削减短期污染气候与清洁空气联盟等。奥巴马政府执政期间,美国对防扩散安全倡议的制度化做了一些努力,推动了诸如跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)这类部分具有议题联盟特征的规则联合,但是奥巴马政府的重心偏重于同盟机制与多边机制运作,常态行动型议题联盟在奥巴马执政期间并不明显。特朗普政府上台之后,利用议题联盟展开常态行动的案例增多,包括提出中东战略联盟倡议,成功组建中东“护航联盟”,推动美日欧在世界贸易组织(WTO)改革议题上实现联合,号召盟友联合封锁中国5G标准,策动更多盟友追随南海自由航行、压缩中国的南海空间。

在多边机制谈判内部,美国政府也曾有过组建议题联盟实现议程偏好的行为。克林顿政府时期,美国在多边自由贸易谈判中与部分发达工业化国家在非农产品议题上组建“雄心之友”,主张谈判各方对非农产品进行关税减让,以增加“雄心之友”成员国的非农产品出口。在气候变化谈判过程中,美国与日本、瑞士、加拿大、澳大利亚、挪威、新西兰等国组成非欧盟发达国家集团。该集团是后来“伞形集团”的雏形,主张灵活的减排方式、反对发达国家与发展中国家在承担义务方面做出区分的双轨制方案。在全球禁雷谈判后期的“渥太华进程”期间,美国主张禁雷谈判放在联合国裁军会议框架内进行,希望在“灵巧”地雷的使用上得到全面豁免并有权在朝鲜半岛继续部署“迟钝地雷”。在最终敲定文本的奥斯陆会议期间,美国还提出退出条款与延迟条款,并拉拢日本、澳大利亚、西班牙、厄瓜多尔和波兰等国支持美国版的“禁雷方案”。由于加拿大将众多国家纳入“志同道合集团”,并与众多非政府组织形成“国际禁雷运动”联盟,形成强大的谈判压力,导致美国拉拢议价联盟以阻滞、修改渥太华进程与奥斯陆进程的意图未能成功。在小布什政府执政期间,美国拉拢阿根廷、澳大利亚等20多个国家在世界贸易组织地理标志保护谈判中结成了联合提案集团。该集团多数为移民国家,与欧洲国家的部分地名存在重合之处,拒绝欧洲国家实行过于严格的地理标志保护标准。美国还联合澳大利亚、冰岛、新西兰等国结成“渔业之友”向世界贸易组织联合提交提案,要求将打击渔业补贴问题纳入世贸进程。美国在多边谈判中的联盟策略异常灵活。进入多哈回合之后,美国联合凯恩斯集团和二十国集团要求欧盟、日本大幅度削减农产品关税,但是在面临凯恩斯集团和20国集团要求削减国内补贴时,美国又与欧盟、日本的立场相趋近,形成了一种复杂的三角谈判局面。奥巴马执政后期,美国希望在气候变化谈判中获得突破,在巴黎气候大会的尾声阶段高调加入“雄心壮志联盟”,为推动《巴黎气候变化协定》提供了强大动力。

在使用议题联盟作为对外政策行为工具方面,美国具有区别于其他国家的一系列特点。第一,议题联盟成为美国对外政策行为的一种“新常态”。检视冷战后美国历届政府的对外行为,基本都能找到议题联盟的“影子”。美国议题联盟行为的类型涵盖了快速反应、常态行动与议价博弈这三种,涉及的领域包括了军事行动、地缘政治、反恐、防扩散、打击经济犯罪、环境治理、人类安全等方方面面,甚至在太空、民主政治等方面也提出了一些尚未正式实施的联盟构想。与此同时,美国也众多议题联盟的发起国与领导国,而其他国家往往难以在如此广泛的领域采取行动。中小国家组建的议题联盟往往集中在特定领导人执政期间,更常见于在议价联盟而非行动类联盟中发挥领导作用,而且一般只关注涉及切身利益的个别议题。比如在侧重非传统安全的多边谈判领域,中小国家往往能够结成联盟,超越结构性领导力的局限去推动某些国际议程,(16)刘宏松 :《为什么冷战后国际制度的形成不如美国所愿》,《世界经济与政治》2013年第8期,第68~85页。然而在快速召集联盟采取军事行动或者常态性规则塑造等方面,美国组建的议题联盟往往更为常见。

第二,小布什政府和其他几届后冷战时代的美国政府相比更加青睐议题联盟。小布什政府期间,美国发起了包含快速反应、常态行动、议价博弈三种类型的议题联盟,使用议题联盟手段的数量最多,对外政策目标通过议题联盟手段加以实现的比例最高。究其原因,一方面是“9·11”事件的突然发生打乱了美国的既定战略部署,以反恐为核心的一系列战争、反扩散等议题上升为美国的首要关切,美国亟需使用更加快速、有效、便捷、对症的政策手段加以应对;另一方面是深受新保守主义影响的小布什政府,对同盟机制与多边机制的功能局限、效率不足以及对美国行动自由的束缚,有强烈的不满心理,更加相信自己为特定议题打造的政策工具。尤其在小布什政府上台时,美国的国力达到了冷战结束以来的高峰,美国更加对同盟机制与多边机制建设感到不耐烦。恰如时任国防部长拉姆斯菲尔德所言,“最糟糕的事情就是让联盟决定你的任务……应当是由任务决定联盟。”(17)Stewart Patrick, “‘The Mission Determines the Coalition’: The United States and Multilateral Cooperation After 9/11,” in Bruce D. Jones, Shepard Forman and Richard Gowan eds., Cooperating for Peace and Security: Evolving Institutions and Arrangements in a Context of Changing US Security Policy, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp.20~44.

第三,美国更加擅长领导行动类议题联盟。综合来看,美国在行动类联盟行动中往往采取主动姿态并担当领导,而在议价类联盟实践中多呈现守势。前者的逻辑比较好理解,因为行动类联盟多涉及比较重大、突发的安全性危机与挑战,往往事关美国的核心利益与重要利益,美国不惜动用重要的战略资源组建相关的联盟,并且亲自领导这些联盟,以达到明确的战略目的。问题的关键在于后者,即美国在议价博弈的场合所展现出来的领导力、积极性以及整体表现与前者有着重要的区别。本文认为,在多边场合的议价博弈中,组建或参与联盟是中小国家的“刚需”。比如,正是由于联合国五大常任理事国制度的存在,才形成了四国集团、“团结谋共识”集团(United for Consensus)、非洲联盟、L69集团,它们围绕安理会改革问题展开联盟互动。国际货币基金组织(IMF)体制中的比例投票制也让发展中国家处于不利地位,这种结构也是形成24国集团的重要背景。相对而言,霸权国在大多数已有的多边进程中往往享有制度优势,即便面临优势不足或者成本大于收益时,美国可以选择单方面拒绝或退出,因而没有必要时刻通过结盟避免在多边进程中处于孤立地位。

最后,美国可以在传统盟友与伙伴网络中选择特定议题联盟的潜在盟友。美国以安全关系为基础,拥有一批稳定的战略盟友与合作伙伴。(18)Daniel S. Hamilton, “The American Way of Partnership,” http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2014/06/ESPO_WP6.pdf?type=pdf; 陈永 :《中美倡导的伙伴关系比较研究:演变过程与概念界定》,《国际政治研究》2016年第5期,第109~128页。拥有这项战略资产,美国会有更大的余地在各种议题联盟实践中寻找它在安全体系中的伙伴来充当新联盟的骨干成员。由于美国的盟友与战略伙伴数量很大,在某些关键盟国拒绝参加新联盟时,美国可以在其他愿意参加的国家中进行选择,而且,在类型各异的议题联盟中,联盟议题越接近传统安全,议题联盟的骨干成员更有可能是美国的传统盟国,比如防扩散安全倡议的首批11个成员中,其余10个国家全部是美国的军事盟国。美国能够在自身固有的盟友与伙伴中选择合适的成员组建特定议题联盟,这往往是其他国家所不能比拟的。

此外,美国在三种类型的议题联盟行为中展现了三种不同的运作方式。在快速反应类议题联盟中,美国主要采用“自上而下”的运作方式,即美国居于联盟架构的最高端,联盟成员的组成、行动步骤与方案、行动的原则等问题都按照美国的意愿去实现。在快速反应类联盟行动中,美国一般掌握最高指挥权力,核心行动任务仅仅由美国和少数几个关键盟友来完成,其他盟友负责联盟行动所需的各项资源,外围盟友的参与主要是为了提升联盟行动的合法性。在此类联盟中,美国的战略决心越强大,联盟强度越高,联盟形态越呈现单边主义色彩。以伊拉克战争为例,美国和其他国家的地面部队接受联军地面部队司令部(Coalition Forces Land Component Command,CFLCC)的领导,该司令部包括了两支美国兵团级单位——陆军第五军团和海军陆战队第一远征军,后者指挥包括英国第一装甲师在内的部分联军部队。来自英国、澳大利亚和波兰的特种部队接受联军特种作战司令部(Coalition Forces Special Operations Component Command,CFSOCC)的领导。而多国联军统一接受美军中央司令部司令汤米·弗兰克斯将军的领导,

常态行动类联盟则采用“从中心到外围”的运作方式,即美国和少数几个盟友先行成立联盟行动框架并将其作为联盟结构的中心,确立联盟行动的宗旨、原则,再吸引更多的成员加入进来,逐渐将这套行动标准推广至全球。在这个过程中,联盟初始框架的形成格外重要,美国需要拥有强大的战略决心和关键盟友的支持,并且注重对不属于美国同盟体系的相关大国的争取。以防扩散安全倡议为例,在发生“小山号”事件之后(19)2002年12月,西班牙海军军舰“纳瓦拉”号驱逐舰和辅舰“帕蒂尼奥”号在阿拉伯海海域拦截了一艘开往也门的货轮——“小山”号,船内藏有15枚朝鲜制造的短程弹道导弹、23个装载硝酸的集装箱和1架用于制造发动机的氧化器。,小布什政府在2003年5月宣布打造防扩散安全倡议构想,邀请各国结成反扩散联盟,通过密切的外交、情报与执法行动合作,在海上、陆地、天空对疑似运输大规模杀伤性武器及导弹的飞机、船只等运载工具进行跟踪、检查及拦截。(20)高颖、孙渤 :《小议“全球反扩散联盟”》,《现代国际关系》2003年第8期,第41页。在美国的积极动员下,11个国家于2003年6月召开马德里会议,宣布成立防扩散安全倡议并成为创始国。此后经美国与各方努力,联盟发布《拦截原则声明》、不断扩容联盟成员、成立行动专家小组、开展拦截演习、施行拦截举措,到2017年9月联盟发展为105个成员国,并至少在2003年至2007年发起了超过30次的拦截行动。(21)Jason S. Reller, “Think Globally, Act Locally: Global Maritime Partnership Initiative and the Necessity for Cooperation and Coalition,” pdf, p.10.

在议价博弈类联盟中,美国主要采用“自下而上”的运作方式。在多边谈判中,美国联合小范围的志同道合国家组成议价联盟并确立共同立场,通过与其他国家或议价联盟的博弈与妥协向其他国家和议价联盟施加压力,实现影响谈判进程与协议内容的目的。此种行为方式不同于美国身居多边组织理事会或者管理机构由上至下决定会议议程、谈判目标与协议草案的方式。例如在巴黎气候大会期间,美国宣布与欧盟和部分小岛屿国家倡议组建“雄心联盟”(Ambition Coalition),力图向其他谈判国家施加压力,主张推动巴黎气候大会制定正式的文本协议,将全球气温上升幅度限定为1.5度,制定清晰的减排路径,引入每五年一次的审查机制。(22)孙莹 :《巴黎大会突现百余国家的新集团,中国不在其中》,http://news.ifeng.com/a/20151210/46613383_0.shtml.美国还提议,将“雄心联盟”改名为“雄心壮志联盟”,并联合联盟的其他主要成员召开新闻发布会,公布联盟主张。这一联盟极大地影响了巴黎气候大会的谈判进程和《巴黎协定》草案文本内容。

三、美国热衷“议题联盟”的原因

前文提到,议题联盟能够在一定程度上规避同盟困境与集体行为的困境、超越既有战略关系框架、提供合法性支持等功能优势。这导致议题联盟成为许多国家对外政策工具的选项之一。但是美国比其他国家更加青睐于议题联盟,主要源于美国作为霸权国的理性选择和美国独特的行为渊源。

(一)霸权国家的理性选择

本文认为,霸权国家反复选择议题联盟作为政策工具的核心理由在于,对其霸权战略进行某种“动态调适”,实现战术层面的利益最大化。霸权战略的设计是为了战略层面的利益最大化,但霸权战略框架不一定保证战术层面的利益最大化。冷战以后,美国历届政府针对各类议题,采取各种方式组建或参与议题联盟,其理性逻辑就是充分发挥议题联盟的功能性优势,在已有的霸权战略手段不便使用的状况下,实现特定议题的利益最大化。

按照美国学者伊肯伯里的说法,二战以来,美国通过关系和规则两种支配战略建立了全球霸权秩序。(23)[美]约翰·伊肯伯里著,赵明昊译 :《自由主义利维坦——美利坚世界秩序的起源、危机和转型》,上海人民出版社2013年版,第75页。以关系为基础的支配是指首强国家通过与较弱的二等国家订立一系列双边协议来确立秩序,这些双边关系加在一起形成了“保护者—受保护者”的关系网络;以规则为基础的支配基于多边主义规则和制度,这些规则和制度可以在保护者与受保护者之间进行协商,首强国家享有一系列特别权利与豁免权。(24)[美]约翰·伊肯伯里著,赵明昊译 :《自由主义利维坦——美利坚世界秩序的起源、危机和转型》,上海人民出版社2013年版,第75页。美国主导的霸权秩序推崇开放的市场、社会安全、多边主义、民主国家间的军事同盟关系、民主共同体、人权事业与美国的霸权领导。即使伊肯伯里认为,即便在发生金融危机与权力变革的当下,美国的霸权战略没有面临根本性的危机,(25)G. John Ikenberry, “The Future of Multilateralism: Governing the World in a Post-Hegemonic Era,” Japanese Journal of Political Science, Vol.16, No.3, 2015, pp.399~413; G. John Ikenberry, “The Illusion of Geopolitics: The Enduring Power of the Liberal Order,” Foreign Affairs, Vol.93, No.3, 2014, pp.80~90.但本文认为,霸权战略手段可能在某些状况下不能充分保证特定议题的利益最大化,议题联盟可以成为霸权国突破霸权战略工具局限的政策选项。

第一,突破时效限制。全球霸权秩序的一系列制度与规则的安排始于二战结束以后。经过冷战期间的漫长建设,美国主导了以遏制苏联为核心的安全、政治、经贸等一系列领域的秩序安排。然而冷战突然结束之后,一系列新兴的威胁与挑战超越了许多在冷战期间形成的制度安排,诸如前文提到的恐怖主义、大规模杀伤性武器的扩散、国际海盗、跨国犯罪、环境恶化、疾病传播、自然灾害、金融风险等方面。面对此类层出不穷的新挑战,传统的霸权战略工具不一定具有立刻解决问题的时效性,霸权手段的升级也可能永远赶不上新兴威胁和挑战不断升级与扩散的脚步,这使得全球霸权秩序面临的不确定性反而在不断提高。所以,美国拥有强大的动力,谋求利用特定的议题联盟快速有效地应对这些挑战。

第二,突破规则限制。在霸权战略逻辑下,美国谋求霸权秩序的制度安排,通过对各方行为的约束、降低交易成本、供给公共产品,霸权国的优势与领导得到制度成员的承认。制度规则一经建立,随着参与成员的逐渐增多、细节制定的越来越详细、容易达成的协议越来越少,国际制度变革的难度便开始越来越高,搭便车的现象越来越突出,国际制度逐渐呈现边际收益递减的状况,霸权国的行动自由还要受其限制。对美国来讲,完全按照美国意志打造全新制度的场景难以再度呈现,制度过剩的问题越来越严重。(26)Stewart Patrick, “Prix Fixe à la Carte: Avoiding False Multilateral Choices,” The Washington Quarterly, Vol.32, Issue 4, 2009, pp.77~95;李巍 :《东亚经济地区主义的终结?——制度过剩与经济整合的困境》,《当代亚太》2011年第4期,第5~32页。此外,随着美国在硬实力和软实力上的优势逐渐下降,越来越多的行为体在制度框架中的地位逐渐上升,国际制度内存在的声音越来越多,针对制度变革达成共识的难度也越来越大。在此背景下,议题联盟为缓解美国的国际制度困境提供多种可能,它既有可能帮助美国拉拢部分国家在现有框架之外直接行动,也有可能成为美国引领一批先锋国家在国际制度内掀起改革的助推器,还有可能是美国抵制不利情形的一种工具选项。

第三,突破关系限制。二战结束以来,美国缔结了一个以美国为中心、以安全关系为基础的关系网络,其关系紧密程度由高至低依次包括正式盟友、非北约主要盟友、准盟友。冷战期间,这套关系网络的缔结与互动非常成功,由于存在明确的苏联威胁,并且绝大多数伙伴国家无法单独依靠自身实现安全,他们对美国的依赖程度非常高。然而这种情况正在逐渐发生变化。巴里·波森(Barry R. Posen)认为,“目前,美国从同盟关系中所获得的净收益已经远远少于冷战时期,与美国所付出的成本完全不对等。”(27)[美]巴里·波森著,曲丹译 :《克制:美国大战略的新基础》,社会科学文献出版社2016年版,第54页。同时,一些盟友与伙伴的鲁莽行为给美国带来了许多麻烦,比如历届以色列政府、1998~1999年的科索沃解放军、2008年的格鲁吉亚政府、2000~2008年间的台湾民进党政府、后复兴党时期的伊拉克历届政府等等,他们的挑衅行为时常将美国“牵连”至美国不愿承担成本的地区冲突之中。(28)同上。包括北约在重大决策问题上的协商一致原则同样令美国十分不满,因为在美国看来,北约盟国的防务贡献与决策权限不成正比。当然,废除同盟与伙伴关系框架并不符合美国的霸权利益,相反,美国庞大的同盟与伙伴为其组建不同类型的议题联盟提供了重要的潜在基础。由此,议题联盟为美国提供了一个补充同盟机制的办法。

最后,突破任务目标。维护霸权地位是历届美国政府政策的核心,但是聚焦于哪些领域,通过何种方式以及实现怎样的成效,不同政府的理解与偏好不同。以伊朗核问题为例,奥巴马政府期望通过双边协调与多边主义的方式推动伊朗核问题的解决,并推动了《伊朗核协议》的签署,以实现稳定中东局势、推进无核化进程、服务于美国战略收缩与东移的目标。特朗普上台后改变了对伊核问题的认知,迎合以色列与沙特等中东盟友的偏好,撕毁《伊朗核协议》并转向对伊朗进行极限施压。为了贯彻该政策思路并实现政策突破,特朗普政府使用了议题联盟的方式,包括其提出的“中东战略联盟”倡议与初步组建的中东“护航联盟”,以完成政治上孤立、军事上威慑、安全上封锁伊朗的战术任务。由此,议题联盟为希望在某领域做出重要改变并希望在短期内彰显成效的美国领导人提供了一个政策工具。

(二)美国独特的行为渊源

美国独特的行为渊源也是其热衷于议题联盟的另一重要动因。从战略思维的角度来看,美国崇尚议题联盟的战略手段,直接反映了美国追求战略简洁和崇高使命、进行类属划线、善于规则外化、喜欢立竿见影等战略思维。

第一,不同于同盟制度和多边主义制度追求对全球霸权秩序的长期支配,议题联盟是特定情势下针对特定议题、解决具体任务的合作方式。美国人喜欢简洁明快的思维方式,将国家整体战略具体化为一项一项具体的任务。美国战略家特别喜欢利用特定战略工具解决特定问题,并且将合作理念分解成明确的战略任务与行动步骤。尤其当综合性机制难以立刻发挥效力时,美国的领导人喜欢单独就某一项议题展开联合行动,正所谓“头疼医头脚疼医脚”。例如,防扩散安全倡议将反扩散合作明确为:甄别扩散国家、扩散情报分享、国内立法支持、拦截规则制定、拦截演习与实践。再比如,关于全球海洋伙伴的重点目标,美国海军领导人总结为三个方面:情报搜集与共享、“全球舰队基地”(Global Fleet Stations)、多国海军联合协作。由此,议题联盟充分展现了美国战略思维中的简洁性。

第二,美国善于引领其心目中的志同道合者去塑造一个“美好世界”。在推动某项具体的任务时,美国喜欢召集一群志同道合的盟友,发布调门极高的宣言、口号,为不同成员分配工作任务,制定行动步骤并定期公布行动进展,极为重视阶段性进展的仪式感以及一呼百应的行动氛围。美国官方在描述防扩散安全倡议和全球海洋伙伴倡议时使用了大量颇具使命感的字眼,包括“共同的威胁”、“全球公域”、公共产品、“人类命运”等等。通过议题联盟,美国可以率领一支多国联盟,完成其他人或者其他制度完成不了的一些任务,这将极大满足美国领导世界完成重大任务的“使命感”。例如,时任美国海军作战部部长迈克尔·马伦在阐述全球海洋伙伴倡议的原则时提出,“各国政府、海军以及海上力量参与符合他们共同利益的联盟行动,多数国家关心海盗、贩毒、贩卖人口和环境恶化。这些共同挑战是国家间可以彼此联结有效应对的领域……尽管全球海洋伙伴网络是一项长期的工程,但是必须要在短期内实现启动与突破。”(29)Mike Mullen, “Edited Remarks by Admiral Mike Mullen,” http://www.navy.mil/navydata/cno/mullen/speeches/mullen051213.txt.

第三,美国喜欢联合志同道合者的行为模式充分体现出美国战略思维中的“类属思维”。“类属思维使美国人喜欢跟志同道合者一起共事,并敌视志不同道不合者。所谓志同道合者,在美国人看来就是相信美国例外论,以美国为榜样并分享美国价值观的国家,也就是从类属的角度来看跟美国属于同类的国家。”(30)潘忠岐 :《例外论与中美战略思维的差异性》,《美国研究》2017年第2期,第9~27页。这一点在小布什政府发动反恐战争时体现得极为明显。小布什曾经声称,与美国共同反恐的就是美国的朋友,不同美国站在一起的就是美国的敌人。根据这种“类属思维”,美国喜欢就特定议题的不同立场为世界各国划线,甚至在自己的同盟体系内进行划线。在伊拉克战争前夕,德国与法国的反对立场就遭到了小布什政府的强烈不满,而正是由于在伊拉克战争中对美国的鼎力支持,以波兰为代表的北约新成员迅速提升了与美国的战略关系,借此从美国获得更多的援助与市场开放。于是,小布什与拉姆斯菲尔德根据这些国家在伊拉克问题上的立场,为欧洲划了一条线,即一边是“老欧洲”,另一边是“新欧洲”。

第四,美国的议题联盟行为揭示了美国的“外化思维”。“外化思维使美国例外论强调以自我为中心,积极主动地将美国模式复制到其他国家,通过把他国变成志同道合者,来塑造于己有利的形势。”(31)潘忠岐 :《例外论与中美战略思维的差异性》,《美国研究》2017年第2期,第9~27页。在组建常态行动类联盟时,美国通常会先行建立一套基本的联盟行动框架,包括联盟骨干成员、行动宗旨与原则、行动规划与评估机制等。在基本框架搭建之后,美国逐渐将其行动标准扩展至国际社会的其他成员,并最终通过这种标准“外化”的方式,推动国际制度与规范按照美国的意愿演进,实现联盟行动完全的合法化。以防扩散安全倡议为例,美国在2003年6月第一次召开联盟峰会,确立了11个创始国、发布了主席声明。随后美国逐渐将其制定的反扩散规则体系“外化”,包括逐步纳入更多成员并最终容纳105个成员国,开展更多拦截演习与实践,通过与一些重要的国家签署双边登临协议拓展防扩散安全倡议的支持网络,将核心小组的规模从11国增加至15国。更加重要的是,美国还在G8峰会、联合国机制等国际多边机制中寻求反扩散网络支持,推动安理会于2004年4月28日通过了1540号决议,呼应了美国对于当下大规模杀伤性武器扩散及其与恐怖分子结合的严重关切,禁止非国家行为体“制造、获取、拥有、开发、运输、转移或使用核生化武器及其运载工具,以及禁止从事上述任何活动、作为共犯参与这些活动、协助或资助这些活动的图谋”。(32)《安理会第1540(2004)号决议》,http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?Symbol=S/RES/1540%20(2004)&referer=/english/&Lang=C。在美国的推动下,一系列安理会决议都提到了拦截手段的重要性,包括涉及伊朗核问题的1737号决议、1747号决议、1803号决议和1929号决议,以及涉及朝鲜核问题的1718号决议和1874号决议。国际海事组织于2005年10月重新修订了《制止危害海上航行违法行为公约》并通过了该公约的《2005年议定书》,禁止在海上运输大规模杀伤性武器及其相关材料、设备与技术(核不扩散条约和国际原子能机构允许的情况下除外),允许在取得船旗国同意的情况下,对疑似运输扩散材料的船只进行登临检查。2010年9月10日,《制止与国际民用航空有关的非法行为的公约》(简称“北京公约”)宣布利用航空器运输大规模杀伤性武器及其相关材料属于违法犯罪行为,这客观上支持了防扩散安全倡议打击空中大规模杀伤性武器扩散的安排。

最后,议题联盟还能够帮助美国领导人在某项任务中迅速收获初始成果。因为议题联盟的组建成本要比制度构建和改革低得多,只要美国决策层下定了决心,总能召集一些盟友进行联合行动。这反映了美国战略思维中的“结果导向”思维,即一旦美国决定要做的事情,一定要在短期内看见成效。例如,从“小山号事件”爆发到小布什总统宣布建立防扩散安全倡议只有6个月的时间;2003年5月的克拉科夫演讲之后,联盟各国在2个月就规划了第一次多国联合拦截演习,5个月内召开了四次会议,基本完成了框架构建。另一方面,如果因为某些因素导致议题联盟组建成本过高,美国领导人无法短期内获得成效,那么该议题联盟倡议可能很容易被美国领导人自己否决或搁置,进而被新的政策工具取代。比如,海军作战部长迈克尔·马伦在2005年提出的全球海洋伙伴倡议(即“千舰海军”)没有迅速制定可行方案与实现国际动员时,美国官方在2007年出现了政策转向,迅速抛弃了这一设想。再比如,特朗普政府在2017年提出与海合会六国、埃及与约旦建立安全与政治联盟——“中东战略联盟”,共同遏制伊朗地区影响力时,由于各方立场差异较大,美国未能迅速推进该联盟的实质性进展,特朗普政府迅速搁置了该联盟的构建,转而从商业护航、海上威慑的角度打造中东“护航联盟”,继续服务于美国遏制伊朗的目的。

从战略文化的角度来看,美国的议题联盟行为在更深层次上来源于美国战略文化中二元对立的世界观、例外主义的身份观与实用主义的途径观。

第一,在世界观方面,美国人继承的是西方哲学中的理性主义传统,认为自然界的事物之间有着明确的区隔界限,人与自然之间、人与人之间、国家与国家之间存在着强烈的二元对立。受古希腊哲学的影响,西方哲学产生了强烈的“本质主义”倾向,建构了主体与客体二元对立的理论。这种世界观经过黑格尔的发展更加发扬光大。他认为世界是二元对立的,人与人的关系充分遵循着彼此相互冲突的原则。美国早期的历史学家也受这种世界观的影响,认为美国边疆的扩张史就是一部文明与野蛮的冲突史。塞缪尔·亨廷顿指出,“从一开始,美国人就是按照一个不受欢迎的‘他者’建构属于自己的个人信条的。美国的对手常被称为自由的敌人。在独立时期,美国人不能在文化上把他们同英国区分开来,就在政治上进行区分……托马斯·杰斐逊将美国同旧欧洲大陆对立起来,称美国是‘自由的帝国’,欧洲旧世界则是暴政与压迫的代表。”(33)Samuel P. Huntington, “The Erosion of American National Interest,” Foreign Affairs, Vol.76, No.5, 1997, p.30.在二元对立的世界观指引之下,美国人特别喜欢区分善恶,划分共同体与他者的身份区隔,注重寻找对手,甚至主动塑造对手。这构成了美国利用议题联盟将在相关议题中持有不同立场的国家进行划分,区分盟友与他者的重要根源。

第二,在身份观上,美国坚信自己是例外的,具有崇高的使命感,可以为了正义的目的不受任何道德与法律的约束。美国“例外论”根植于美国从殖民地独立以来迥异于笼罩欧洲世界的封建割据、君主专制、王朝战争、社会革命等历史经验,认为美国是一座“山巅之城”,享有比任何国家都要多的宗教自由和公民自由,认为美国的生活方式、道德水准、政治制度比其他国家优越。美国“例外论”主张美国有强烈的使命感去把美国优秀的制度、文明、宗教、理念传播到世界各地。为了正义使命的达成,美国可以通过自身的榜样力量,也可以通过单独或集体的干预手段加以实现。同时,美国“例外论”主张,在实现正义的过程中,美国的行为可以免受国际制度与规则的限制。比如美国在2003年3月绕过安理会召集多国联军进攻伊拉克,以及破坏自己主张的公海航行自由原则以组建防扩散安全倡议进行公海拦截。

最后,在实现目标的途径上,美国崇尚实用主义。实用主义同样植根于美国的早期历史。早期移民大多是清教徒,坚信“上帝选民”的标准不在于对宗教教义的机械理解与某些超自然的感召活动,而在于人们在此岸世界如何表现,最重要的指标便是人们掌握多少物质财富。同时,早期移民在西部边疆的开发过程中经历的生活艰辛,导致其自然养成了急功近利的心态。实用主义导致美国在战略目标的选择上具有强烈的功利性,在战略手段的选择上讲究灵活性,在战略方针上具有多变性,在战略伙伴的选择上具有针对性,在战略实施过程中善于及时作出妥协与调整。(34)赵景芳著 :《美国战略文化研究》,时事出版社2009年版,第94~96页。因而在实用主义精神的指导下,美国比较善于把握时机,灵活选取处理特定议题的手段,适时发起或者参与议题联盟。

四、结 语

冷战结束以来,美国在众多领域发起或者组建了议题联盟,包括“自上而下”、“从中心到外围”、“自下而上”三种联盟运作模式。议题联盟本身的功能与特征确实在某些方面有着相对于同盟机制与多边机制的优势,包括克服同盟困境与集体行动困境带来的行动效率、超越传统战略关系框架拓展合作空间的可能、呈现“多边主义”的假象带来的合法性效应。美国发起如此众多、类型各异的议题联盟主要源于两方面的原因。一方面,从理性选择的层面来看,美国频繁使用议题联盟是想实现对战略时效、规则束缚、关系框架和任务目标的快速突破,从而在不破坏霸权战略的前提下对部分霸权战略支柱进行“动态调适”以实现特定议题的利益最大化。另一方面,美国特有的战略思维和战略文化是其热衷于组建议题联盟的行为渊源。美国崇尚战略简洁、追求崇高使命、进行类属划线、善于规则外化、喜欢立竿见影等战略思维。在更深层次上,美国热衷于组建议题联盟来源于美国战略文化中的二元对立的世界观、例外主义的身份观与实用主义的途径观。

此外,通过前文可以归纳出美国采取议题联盟行为的一些指征。突然性事件爆发、核心利益受到侵犯、反建制倾向领导人执政、总统执政初期和末期、关键盟友反对、开创国际关系新时代等等都有可能导致美国采取议题联盟行为。特别值得注意的一点是,在当前美国的结构性优势、同盟与伙伴体系与制度引领的优势整体下降的背景下,美国不一定会构筑更多的议题联盟代替同盟关系、伙伴框架与制度规则。议题联盟毕竟仅聚焦于特定议题的利益而非整体的战略利益,如果没有强大的领导力量与稳定的同盟、伙伴关系,议题联盟的组建与动员将失去有力的支撑。