中国在非洲铁路建设的地缘政治风险及应对*

肖方昕 张晓通

基础设施建设特别是铁路项目长期在中非合作中占据重要位置。早在20世纪70年代,“铁路外交”就成为改善中国与新兴的非洲国家之间关系的重要途径。中国援助非洲建设的坦赞铁路,不仅极大地提升了两国的交通状况与联通程度,更推动了中国在非洲的国际形象构建与外交工作展开,从而为当时陷入孤立的中国争取到宝贵的政治空间。进入新时代,以铁路建设为代表的中非发展合作是中国经济方略与“一带一路”倡议的重要组成部分,在非洲呈现蓬勃发展之势。相应地,如何识别与应对海外项目的潜在风险成为题中应有之义。鉴于中国承建的铁路项目大多处于撒哈拉以南、从非洲之角经中非到西非“破碎地带”(shatterbelts)的地理空间之上,(1)[美]索尔·科恩著,严春松译 :《地缘政治学:国际关系的地理学(第二版)》,上海社会科学院出版社2011年版,第50页。准确并前瞻地分析中国在非洲的铁路建设所面临的、以及可能引发的地缘政治风险具有重要意义。

一、非洲铁路概况与中国在非铁路项目

(一)非洲铁路发展概况

非洲大陆铁路网络的雏形源起于殖民时期列强对当地进行殖民统治与帝国主义竞争的需要,由此带来19世纪末至20世纪初的第一轮铁路建设高潮。但除南非及其周边地区,非洲其他地区的铁路修建进展有限。20世纪60年代前后,非洲国家纷纷摆脱殖民统治而独立建国后,大多数国家将发展重心放在公路基础设施的改善,忽视了对原有铁路系统的投资。公路交通吸纳了原本属于铁路项目的资金,导致非洲铁路网络不仅未能拓展,反而原有的线路因为缺乏维护保养与翻新,而逐渐老化不能使用。(2)African Development Bank, “Rail Infrastructure in Africa: Financing Policy Options,” pdf, p.53.内战频发的政治环境与当地极端的自然环境进一步加剧了这一状况,同时,缺乏充足的财政资源和铁路相关专业技能也使得地区内国家的铁路建设计划难以实施。(3)Ibid.公路运输自由化和铁路对新的市场条件反应迟缓两大因素,导致铁路运输量急剧下降。到1990年,大多数撒哈拉以南的非洲铁路公司实际上已经破产,需要永久性的现金注入,并在基础设施和铁路车辆上进行大量投资。(4)Vasile Nicolae Olievschi, “Rail Transport: Framework for Improving Railway Sector Performance in Sub-Saharan Africa,” pdf, p.13.

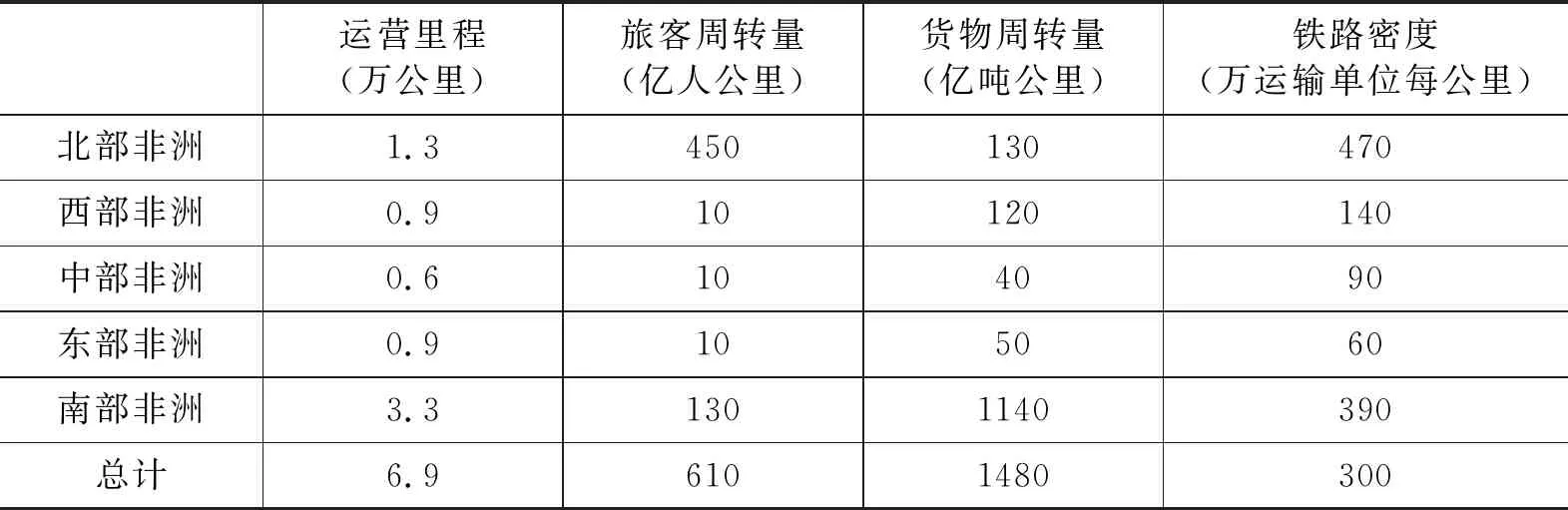

除了铁路养护状况和运行条件较差以外,这些大多由殖民时期宗主国所建立的铁路普遍存在着铁路密度小、联通程度低、地区差异明显、轨距不统一等特征。2010年撒哈拉以南非洲每公里线路长度的平均铁路密度为90万运输单位(5)运输单位(traffic units)是运送净吨数和客运里程之和组成的统计单位,尽管它作为一种指标有一定的局限性,但其仍是一种被广泛使用的简单衡量标准。,相较之下,中国的铁路密度是其53.1倍,印度是其27.3倍,南非是其6.3倍,摩洛哥是其5.1倍。(6)African Development Bank, “Rail Infrastructure in Africa: Financing Policy Options,” pdf, p.52.区域内的铁路发展程度也存在差异,如表1所示,非洲铁路网络主要集中于北非和南非,而非洲其他地区的铁路线路较为有限。除南非与北非部分地区外,其他地区或缺少铁路沟通,或仅依靠单一铁路联通其内陆与港口,在东部与南部非洲以外的地区之间也普遍缺乏铁路联通。

表1 非洲铁路区域发展状况

非洲各国普遍意识到国内与地区之间铁路交通滞后这一现实,并认为以铁路为代表的非洲基础设施赤字,不仅导致其产业的生产和交易成本增加,而且是阻碍非洲大陆经济和社会发展的重要障碍。根据非洲开发银行统计,非洲大陆的货物运输成本比发达国家高出63%,占到出口总额的30%~50%,而16个非洲内陆国家的物流成本更是占其出口总额的75%以上。(7)郑燕霞 :《非洲基础设施建设的前景与中国因素分析》,《国际经济合作》2014年第6期,第71页。因此,非洲各国和地区组织陆续颁布多个铁路建设计划,旨在改善国内糟糕的铁路运输状况与提升区域间铁路联通程度。(8)2004年1月,非洲铁路联盟第31届大会提出实现整个非洲大陆铁路一体化决议;同年10月,非洲铁路联盟提出“十大铁路通道”的倡议;2012年1月,第18届非洲联盟首脑峰会通过了非洲基础设施发展计划(PIDA),对现有跨区域交通项目进行整合与补充,确定七大跨国跨区的基础设施重点项目,加快铁路联通和港口运力建设。同时非洲各地区也陆续制定了与本地区内铁路网络建设相关的计划,如2009年东非共同体成员签署的《东非铁路建设计划》。(9)关于非洲各地区的铁路建设计划,详见《非洲规划地区一体化交通,共同应对地区安全危机:非洲要打造全球经济新增长极》, http://world.people.com.cn/GB/17391010.html;苑基荣 :《非洲掀起铁路建设高潮》,http://world.people.com.cn/GB/57507/17378971.html。然而,非洲大陆强烈的铁路建设需求却面临着巨额的资金缺口。根据相关统计,2010~2020年撒哈拉以南非洲国家每年需在基础设施领域投入933亿美元,资金缺口达300 亿美元。非洲基础设施发展计划中提到的2012~2020 年优先发展项目资金需求为680 亿美元,融资缺口高达380亿美元。(10)郝睿、蒲大可、许蔓 :《中国参与非洲基础设施投资和建设研究》,《国际经济合作》2015年第11期,第35~36页。为改善铁路联通状况,填补资金与技术缺口,相关国际铁路建设合作得到重视并不断深化,非洲大陆也迎来了铁路建设的新一轮高潮。而在此过程中,凭借着国内生产建设中积累的丰富经验,中国铁路企业逐渐“走出去”,并成为非洲新一轮铁路建设的主要参与方之一。

(二)中国在非铁路建设项目

中国在非洲的铁路项目建设可以追溯到上世纪70年代的坦赞铁路。当时中非的铁路合作,政治因素要显著高于经济因素。摆脱国际孤立局面,团结一切可以团结的力量是中国领导人做出这一决策的直接原因,这也与该时期中国所奉行的国际主义外交政策相匹配。(11)沈喜彭 :《中国援建坦赞铁路:决策、实施与影响》,华东师范大学博士论文2009年,第44页。援建铁路作为一种经济基础设施合作模式,容易保证铁路承建国与东道国之间求同存异,从而避免复杂因素对项目建设的不良影响。然而这一种铁路援建模式尽管带来了显著的政治和外交收益,却因为较高的经济成本而不可持续。

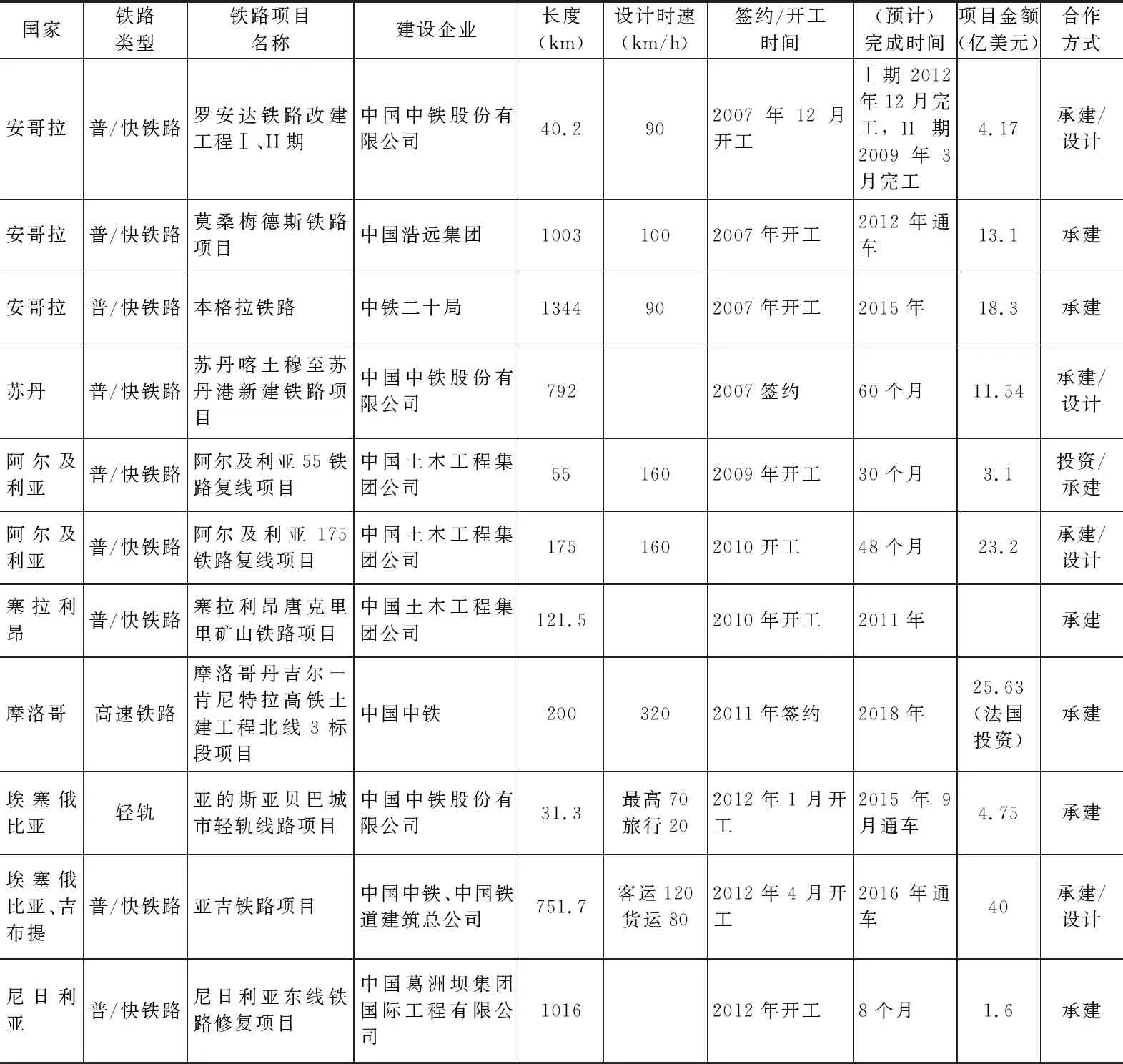

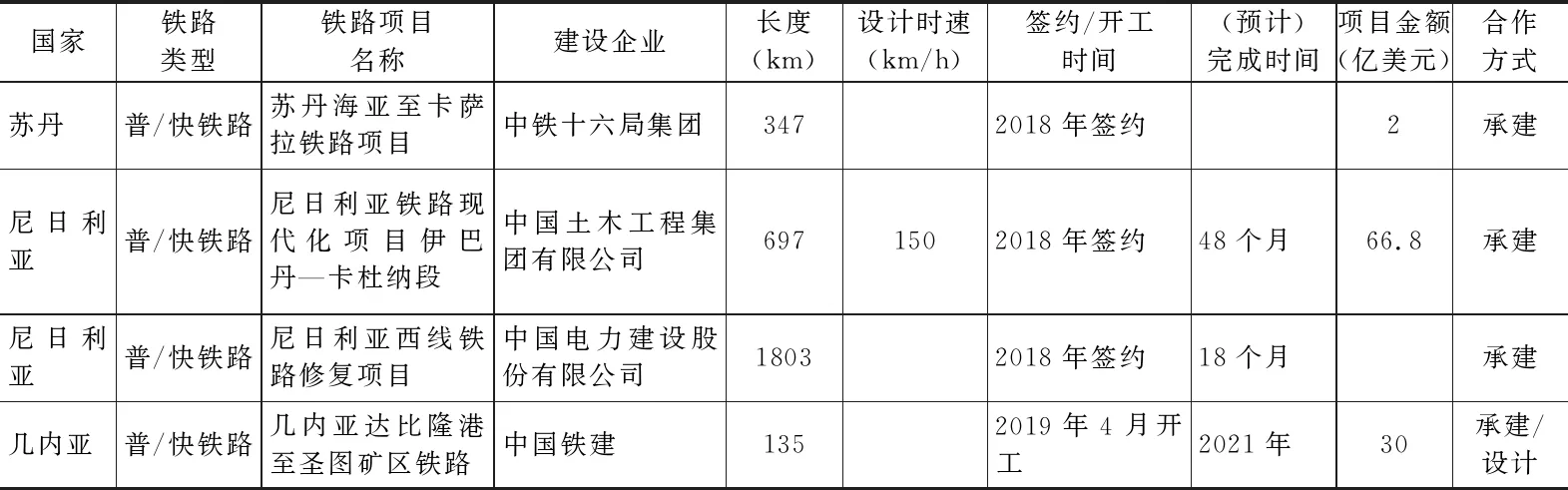

正因如此,在中国实行改革开放,将工作重心转移到经济建设上后,这一模式也得到调整,开始更为强调经济合作中的互利基础。随着中国改革开放的逐渐深入和国内生产研发水平的不断提升,中非铁路合作也逐渐从20世纪80~90年代的中国企业参与非洲铁路的工程承包项目为主,向配套设施出口、乃至产业标准输出与技术转让的方向转变,铁路合作模式不断得到发展深化。相应的,中国在非洲交通基础设施上的资金投入也不断增长。相关资料显示,中国对非国际直接投资主要集中于资源和基础设施领域,而在基础设施投资中,特别是交通部分的铁路项目占据了较大比重。(12)Raphael Kaplinsky and Mike Morris, “Chinese FDI in Sub-Saharan Africa: Engaging with Large Dragons,” The European Journal of Development Research, Vol.21, No.4, 2009, p.560.在2000~2014年中国对非洲国家贷款中,交通部门的比重最大,为242亿美元;其中铁路部分为95亿美元,占交通部门的39%。(13)Deborah Brautigam and Jyhjong Hwang, “Eastern Promises: New Data on Chinese Loans in Africa, 2000 to 2014,” pdf, p.10.根据相关统计,2007~2019年中国在非完成或在建的主要铁路项目共32个,涵盖非洲17个国家,线路总长度超过8000公里(具体信息见表2)。

表2 中国在非主要铁路项目(2007~2019)

(续表)

(续表)

作为在非洲铁路建设的后来者,中国秉持与先前西方殖民者所截然不同的发展理念。然而我们发现,在时间维度上,中国主要的铁路承建项目集中于所谓“地缘政治回归”(15)国内外关于“地缘政治回归”的表述,参见Stewart Patrick and Isabella Bennett, “Geopolitics Is Back and Global Governance Is Out,” https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/geopolitics-back%E2%80%94-global-governance-out-12868; Walter Russell Mead, “The Return of Geopolitics,” https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2014-04-17/return-geopolitics; 吴心伯 :《乌克兰危机与国际政治变局》,载《失衡与重构:复旦国际战略报告2014》,http://www.iis.fudan.edu.cn/_upload/article/c1/e8/2b41c9c947c3847c7d6af2aa686f/2664edfe-f39b-468e-81e6-bf6c7c40bcf1.pdf,第58~59页。阶段,这使得中国在非洲的相关经济活动可能面临显著的地缘政治压力;空间维度上,中国主要的铁路承建项目则表现为在特定区域某种程度的集聚性,这意味着中国承建企业对地区性地缘政治事件与波动极度敏感。承建企业的性质、整体项目的运作模式、以及项目的高额资金投入与长期回报则强化了企业在地缘政治风险中的敏感性与脆弱性。

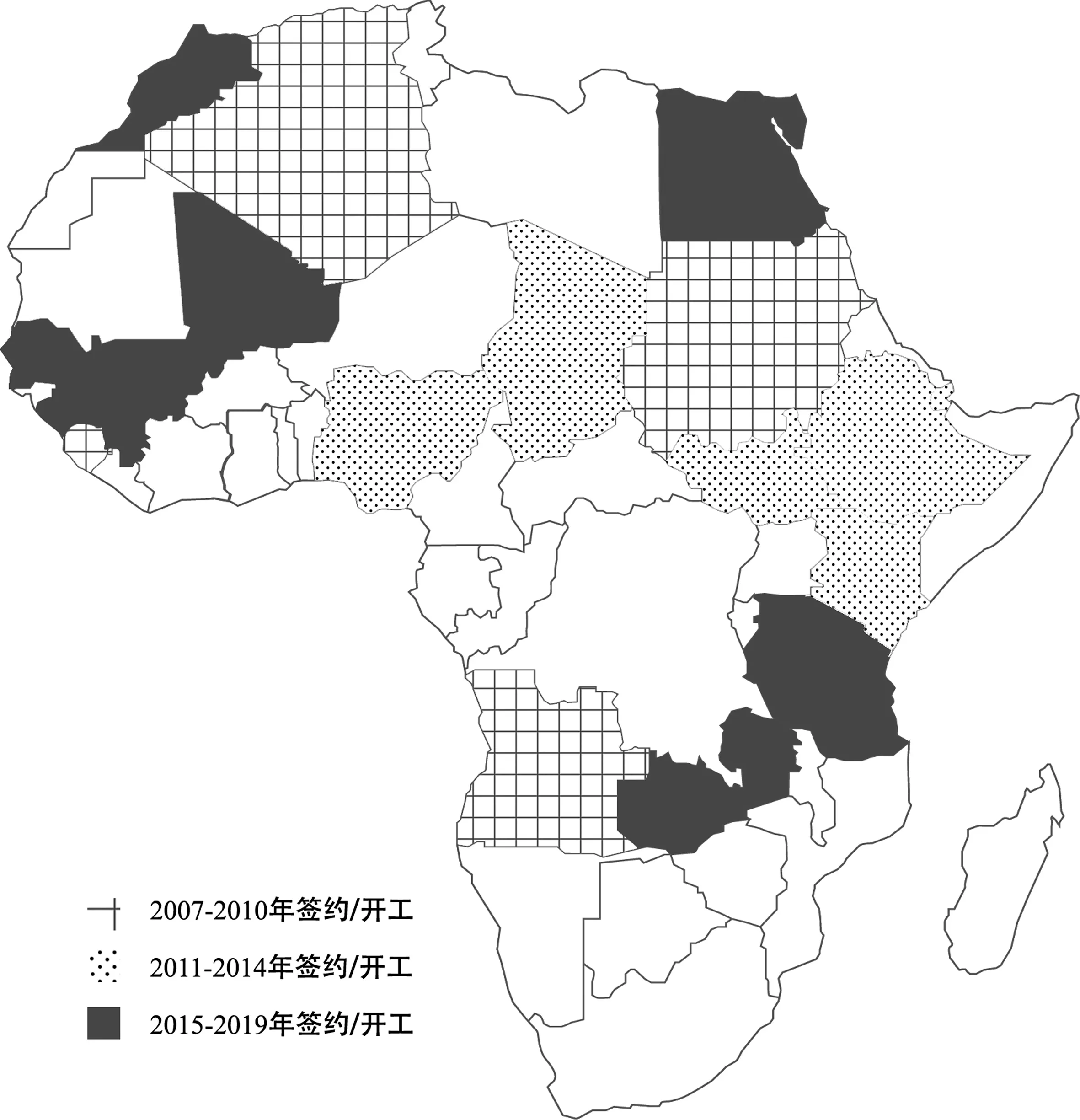

可以看出,中国公司所承建的铁路项目主要集中在东非、西非与北非地区,并有向中非地区扩展的趋势,这正好弥补了非洲铁路建设的短板。在具体国别上,则集中在尼日利亚、苏丹、安哥拉、肯尼亚、埃塞俄比亚等国。同时,中国企业在非洲的铁路项目具有这样一种特征,即在早期以次区域内单个国家为基点,逐渐向周边国家与内陆国家拓展业务,从而呈现出区域内国家相联通的某种空间集聚态势(见图1)。

图1 中国在非铁路项目的发展与空间分布

中国在非洲开展基础设施建设项目主要受两方面因素推动。一方面,中国的基础设施建设能力和经验有助于解决这些国家与地区铁路交通发展状况不佳的问题。这些国家和地区具有改善其内部交通状况的强烈需求,从而创造了中国与其进行经济合作的天然基础。中国在基础设施建造方面的能力与经验能够较好地匹配这些地区与国家间互联互通的构想与需求,促成项目的签约和落地。(16)相关实证研究也表明,基础设施建设水平落后的地区,对我国对外直接投资(OFDI)的吸引力较大,详见刘文革、傅诗云、黄玉 :《地缘政治风险与中国对外直接投资的空间分布》,《西部论坛》2019年第1期,第90页。另一方面,双方之间良好的政治关系与政治合作意愿也为此类长期性项目的落地提供了条件。不断发展的双边政治关系对于促进政治互信、达成合作共识,进而降低中国企业海外投资风险具有十分重要的意义。(17)Quan Li and Tatiana Vashchilko, “Dyadic Military Conflict, Security Alliances, and Bilateral FDI Flows,” Journal of International Business Studies, Vol.41, No.5, 2010, pp.765~782; 张建红、姜建刚 :《双边政治关系对中国对外直接投资的影响研究》,《世界经济与政治》2012年第12期,第 133~155 页。作为东道国制度环境的一个替代性制度安排,中国与非洲国家之间良好的双边关系能够有效降低在当地开展项目所面临的不确定性,从而促进中国企业在非洲的直接投资。(18)潘镇、金中坤 :《双边政治关系、东道国制度风险与中国对外直接投资》,《财贸经济》2015年第6期,第85~97页。

由于基建这一项目类型以及海外技术与施工条件限制等因素的影响,中国在非洲的铁路建设项目,普遍具有资金投入大、项目工期长、投资回报久、技术要求高的特征。相较于民营企业,中国的国企或央企在铁路建造方面的综合实力和抗风险能力更为雄厚,也能够更为及时准确地跟进国家政策,因此,这些特征导致中国在非洲开展的大部分铁路项目主要由国家牵头,相关大型国有企业或中央企业负责筹划、设计或施工。

而在项目运作模式方面,中国在非铁路项目建设多采用设计—采购—施工(EPC)模式,该模式又称“交钥匙”总承包模式,例如本格拉铁路、蒙内铁路和亚吉铁路均采用这种模式。在这一模式下,承建方受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。该模式有利于控制整个工程的管理、进度、配置等,确保项目的进度、成本和质量符合要求,但将以往属于业主应该承担的(如不可抗力)风险都归于承建方,从而使工程总承包的中国企业面临更多的风险。(19)王战、张秦 :《“一带一路”倡议下中国企业投资非洲铁路建设的违约性风险与规避研究》,《理论月刊》2018年第4期,第176页。

上述特征使中国在非铁路项目面对地缘政治风险时极度敏感与脆弱。首先地理空间层面的集聚效应,虽能有效减少在推进地区互联互通进程中面临的阻力,但考虑到地区内地缘政治风险的外溢性,各项目在建设过程中可能面临地缘政治风险集中爆发带来的整体性冲击。其次,国企为主的活动主体使得相关活动面临额外的国际地缘政治压力。再次,铁路项目的高额投入(特别是先期大量的人员设备投入)、超长周期与相似的运作模式大大增加了其在地缘政治风险中的脆弱性,风险一旦爆发将会给相关企业带来沉重损失。这在以“脆弱国家”(20)根据“脆弱国家指数(Fragile States Index)”,上述国家和地区长期处于“警戒(alarm)”或“警告(warning)”状态,详见“Fragile States Index Heat Map,” https://fragilestatesindex.org/analytics/fsi-heat-map/。为主要构成的非洲各地区中尤其值得注意,正因如此,有必要进一步分析中国在非铁路项目的地缘政治风险以做充分应对。

二、中国在非铁路项目的地缘政治风险

目前学界对于地缘政治风险的界定尚未达成共识,不同学者或机构基于研究需要和自身对该问题的理解,对这一概念提出了不同定义。例如,美联储一份名为《衡量地缘政治风险》的研究报告将地缘政治风险定义为“因战争、恐袭、国家间关系紧张等影响国际关系正常与和平开展的事件所引发的风险……地缘政治风险包括这些事件所导致的风险,也包括因这些事件、事态升级而引发的新的风险。”(21)Dario Caldara and Matteo Iacoviello, “Measuring Geopolitical Risk,” https://www.federalreserve.gov/econres/ifdp/files/ifdp1222.pdf.米德尔多尔普(Middeldorp)等人将地缘政治风险定义为,国家间或国际组织间的冲突事件对某一国家或区域内的经济具有破坏性影响的状况。(22)Menno Middeldorp, Jesse Groenewegen and Inge de Vreede, “Outlook 2018: The Economic Impact of Geopolitical Risks Andevents on the Dutch Economy,” https://economics.rabobank.com/publications/2017/december/outlook-2018-the-economic-impact-of-geopolitical-risks/.尼亚克苏(Marius-Cristian Neacu)认为这一概念是指,因国家间冲突和紧张关系、战争、资源争端、恐怖主义行为等地缘政治因素影响一个国家或地区的社会经济活动和行为的事件。(23)Marius-Cristian Neacu, “Geo-Economic vs. Geostrategic Conflicts, Case Study: Russia-Western World,” Strategic Impact, Vol.58, No.1, 2016, pp.13~22.刘文革等认为地缘政治风险是指国家或地区因政治动荡、社会动乱、军事冲突、恐怖主义活动等突发性事件,或者因政府治理效率低下、腐败等非突发性政治属性问题而产生的对政治、经济、社会等带来不可估量损失的风险。(24)刘文革、周洋 :《地缘政治风险指数构建及其跨国比较》,《区域与全球发展》2018年第2期,第5~29页。这些概念存在相似之处,即强调国际、地区乃至国家层次的冲突因素对社会经济活动构成的突发性、消极性影响。同时,考虑到本文着重探讨的是海外铁路项目在地缘政治层面的风险形成与应对,仍需要与传统意义上风险分析与管控机制进行区分,例如东道国法律、项目融资等风险来源不应被纳入其中,并且相较于海外风险中较多被讨论的政治和社会风险而言,则需更加强调地缘因素在其中所发挥的作用。因此,本文将地缘政治风险定义为由地缘因素引发的政治风险,具体而言即国家或非国家行为体对特定地缘空间的开发、塑造、竞争或控制,造成既有地缘结构与利益结构变化而引发的政治风险。

与传统的政治风险相比,地缘政治风险更加强调地缘因素、国际政治因素、地缘利益结构和施动者要素的影响。(25)张晓通、许子豪 :《“一带一路”海外重大项目的地缘政治风险与应对——概念与理论构建》,《国际展望》2020年第3期,第85~87页。地缘因素意味着对地缘政治风险的分析侧重于对不同的地形地貌、气候类型、经济潜力、人口分布、文化习俗、政治权力的空间分布等方面的差异通过政治向度表现出的实际效应。对国际政治因素的强调意味着对地缘政治风险的探讨超出了国内政治场域而扩展为区域和国际性问题。同时,地缘利益结构作为地缘政治风险分析框架的基本要素之一,与地理空间下的多元行为体或施动者之间,共同构成了一对互动关系,具体体现为相关行为体不仅被动面对着来自地缘层面的作用力,也同时可以作为施动者,通过重大项目的运作打破既有的地理结构与利益结构,引发地缘政治风险。换言之,地缘政治风险的来源既可以是外生的,也可能是内生的。在此需要说明的是,虽然传统地缘政治研究一般将国家视为整体,不涉及国家内部的族群、政党等国内政治因素,而将这些因素统一归为政治风险的范畴,但本文倾向于模糊这种划分,而采用一种更为实用主义方法,仍然将部分国内政治因素置于这一分析框架当中,这主要基于多重考虑。

首先,在较多相关研究中,如世界经济论坛发布的《全球风险报告》等,国家治理等国内层次因素被作为地缘政治风险的重要构成,这为本文的分类法提供了一定的学术性参照。其次,也更为重要的是,国家内部因素在影响海外项目开展过程中的作用机理与逻辑,与我们传统上探讨的国际政治视角是相通或相似的,均是由该维度上的多个行为体之间的冲突性互动,导致突发性、消极性社会经济后果的产生。同时,本文认为在大部分非洲国家内部,中央层面、央地之间以及地方之间表现出一种依托于部族单元的复杂利益格局,这一结构的形成始终无法排除地缘因素的作用,而被视作单纯的政治风险。最后,也是与前者相关的是,正是因为地缘因素的作用,传统上所探讨的国内外政治风险之间形成了高度的相关性与联动性。一方面,地理空间的形成并不完全服从国家边界的框定,使得很多国内政治问题天然的具有跨国属性;另一方面,国内脆弱的政治稳定程度与经济状况,以及地理空间的分化和相应造成的多元社会形态,导致一国表现出所谓的“地缘脆弱性”特征。(26)李飞等 :《国家地缘脆弱性探析——缅甸案例及对中国地缘战略启示》,《地理科学进展》2016年第6期,第737~746页。在这种情况下,该国不仅易受到外部地缘压力冲击,在某些条件的作用下该国国内政治风险还存在向传统意义的地缘政治风险转化的趋势,从而具有地区乃至国际性辐射力。

上述分析表明,对于地缘政治风险的研判需要多层次、多方面的整体性分析框架。在此,本文将中国在非铁路项目的地缘政治风险分为三个层次(国际、地区、国内),并具体从两个方面(外生性和内生性)展开论述,其中国际层次主要指超出非洲地区,即区域外的影响因素,地区层次则涵盖本文所探讨的这一区域内的地缘政治风险,同时将国家作为一个整体来对待,而国内层面则试图深入到国家这一主要地缘行为体之内,探讨其他非国家地缘行为体以及他们在政治场域中的具体形态及所体现出的影响力。

(一)国际层次

更为重要的是,以中国为代表的新兴经济体,虽然在铁路等基础设施建设方面具有较为成熟的技术经验和相对的成本优势,并在这一时期积极对接非洲各国的基建需求,但是随着全球地缘政治回归,在对非铁路承包或铁路项目出口过程中,也面临着显著的地缘政治张力。在海外项目的建设过程中,承建方往往需要克服东道国国内的各种突发或特殊情况,因此难以按照国内所熟悉的项目模式开展工作,造成项目最终的工期和开支情况具有极大的不确定性。同时,作为一个参与非洲发展援助的“后来者”,新兴经济体不仅会受到在非洲大陆有着长期深耕利益的欧美国家的质疑与可能的实质挑战,因为这些国家仍无法摆脱传统的西方地缘政治思维,倾向于从地缘政治的视角来审视其他国家行为体在非洲的具体活动,而且也可能因为与其他新兴经济体的经济外交战略产生重合,从而面对新的经济竞争。这些因素无一不给新时期非洲的铁路建设带来持续且负面的影响。当前,中国在推进非洲重大铁路项目时所面临的国际性地缘政治风险,主要仍来自西方国家基于其“地缘政治想象”(27)对“西方地缘政治想象”的详细分析,见科林·弗林特、张晓通 :《“一带一路”与地缘政治理论创新》,《外交评论》2016年第3期,第1~24页。而产生的对中国在非战略意图的判断、质疑与挑战。铁路对地缘空间的重新塑造与开发一定程度上改变了特定区域内的地缘结构,并带来相关行为体间权力与利益的改变乃至重组,因而较容易引发这些国家的担忧。

中国在非洲的大规模基础设施建设,被视作对非洲重要地理实体,如具有重要战略价值的区域、通道、节点以及资源的潜在控制。尽管在冷战结束后,非洲在国际政治中的战略地位一度下降,但在进入21世纪后,各大国纷纷将目光重新转向非洲,非洲拥有的丰富自然资源、非洲崛起所蕴含的重大市场潜力以及新兴大国对非经济的快速发展,使大国在非洲经济利益的竞争在21世纪后迅速升温。(28)张春 :《大国对非政策的差异化发展及对中非关系的影响》,载张宏明主编 :《非洲发展报告(2014~2015)》,社会科学文献出版社2015年版,第175~176页。发达国家逐渐把对非经济合作置于国家战略层面,例如2000年第一届欧盟—非洲首脑会议、日本的东京非洲发展国际会议(TICAD)以及2014年首届美非峰会。(29)卢凌宇、刘鸿武 :《非洲的可持续发展:挑战与应对》,《国际问题研究》2016年第4期,第56页。“中国因素”的发酵,加深了西方大国的危机感和紧迫感,被认为是促使西方国家对非政策从战略忽视到战略关注的最重要原因。(30)张宏明 :《如何辩证地看待中国在非洲的国际处境:兼论中国何以在大国在非洲新一轮竞争中赢得“战略主动”》,《西亚非洲》2014年第4期,第8页。

在此情况下,西方国家有意识地对中国在非活动展开反制措施,通过渲染中国威胁与中国在非“新殖民主义”,试图影响东道国观念,对非洲国家的自主外交政策施加外部压力。例如,2006年2月在访问尼日利亚时,英国外交大臣杰克·斯特劳称“中国今天在非洲所做的,多数是150年前我们在非洲做的”;美国国务卿蒂勒森在2018年5月也表示,非洲国家应该警惕中国的“掠夺性贷款”(predatory loan practices)。(31)Aaron Maasho, “Africa Should Avoid Forfeiting Sovereignty to China over Loans: Tillerson,” https://www.reuters.com/article/us-usa-africa/africa-should-avoid-forfeiting-sovereignty-to-china-over-loans-tillerson-idUSKCN1GK114.概括而言,对中国“新殖民主义”的指责遵循着这样一种固定逻辑:一方面,中国在非大型项目,如铁路建设等,创造了极其庞大的债务规模,使得东道国无力偿还,只能通过资源、土地、运营权出让等方式予以偿还,因此是一种变相的“掠夺行径”;另一方面,通过在各地修建铁路、公路、港口等交通基础设施,中国能够更好地保证将这些国家的原材料和战略资源输送回国。(32)关于对中国“新殖民主义”的指责,详见Akol Nyok Akol Dok and Bradley A. Thayer, “Why China Is Taking over Africa’s Resources One Country at a Time,” https://nationalinterest.org/blog/buzz/why-china-taking-over-africas-resources-one-country-time-70526; Anthony Kleven, “Belt and Road: Colonialism with Chinese Characteristics,” https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/belt-and-road-colonialism-chinese-characteristics; Xiaochen Su, “Why Chinese Infrastructure Loans in Africa Represent a Brand-New Type of Neocolonialism,” https://thediplomat.com/2017/06/why-chinese-infrastructural-loans-in-africa-represent-a-brand-new-type-of-neocolonialism/。来自海外媒体和学者的具体反驳,详见Deborah Bräutigam, “U.S. Politicians Get China in Africa All Wrong,” https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/04/12/china-africa/。尽管并无充分证据支撑,但这种指责的确给中国在非洲的铁路项目建设制造了严重的外部舆论压力,并在一定程度上影响到东道国领导人和普通民众对中国意图的认知,从而阻碍了相关项目的落实。

同时,作为“一带一路”倡议下的发展合作,中国在非洲许多地区开展的铁路项目,被进一步认为是中国经济外交战略(economic statecraft),即经济手段的战略性使用。拉斐尔·卡普林斯基(Raphael Kaplinsky)等学者认为,中国对撒哈拉以南非洲的影响“不是单纯的经济现象”,而要从更为广泛的援助、地缘政治和发展的视角来理解。(33)Raphael Kaplinsky, Dorothy McCormick and Mike Morris, “The Impact of China on Sub Saharan Africa,” https://pdfs.semanticscholar.org/c6ab/c90c6a5584dab5d6c50ab9e03f9dab9221fe.pdf; Giles Mohan and Marcus Power, “New African Choices? The Politics of Chinese Engagement,” Review of African Political Economy, Vol.35, No.115, 2008, p.24.中国在非项目不只局限于保障本国能源安全和原料供应(34)Friedrich Wu and Koh De Wei, “From Financial Assets to Financial Statecraft: The Case of China and Emerging Economies of Africa and Latin America,” Journal of Contemporary China, Vol.23, No.89, 2014, pp.781~803; Ana Cristina Alves, “Chinese Economic Statecraft: A Comparative Study of China’s Oil-backed Loans in Angola and Brazil,” Journal of Current Chinese Affairs, Vol.42, Issue 1, 2013, pp.99~130.,还兼具实现政治利益的目标,如要求非洲国家恪守“一个中国”原则等,(35)Chris Alden and Martyn Davies, “A Profile of the Operations of Chinese Multinationals in Africa,” South African Journal of International Affairs, Vol.13, No.1, 2006, pp.83~96; Piet Konings, “China and Africa: Building a Strategic Partnership,” Journal of Developing Societies, Vol.23, Issue 3, 2007, p.361.中国通过广泛的经济合作与战略伙伴关系的建立,从一定程度上影响到东道国的政治立场,实现其财富向权力与政治影响力的转化。(36)James Reilly, “China’s Economic Statecraft: Turning Wealth into Power,” https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/reilly_chinas_economic_statecraft_web_0.pdf.这种解读本身无可厚非,因为当前中国经济外交的重要任务之一,就是通过经济手段维护自身的安全与政治利益,而不再局限于确保经济收益与经济成果。(37)李巍、孙忆 :《理解中国经济外交》,《外交评论》2014年第4期,第3页;张晓通 :《中国经济外交理论构建:一项初步的尝试》,《外交评论》2013年第6期,第52页。然而这种地缘政治现实,经由所谓“西方地缘政治想象”的演绎,被赋予了现实主义的权力竞争内涵,导致中国在非洲推进的铁路等基础设施建设活动,被一部分西方地缘政治精英解读为怀有地缘政治和军事动机的战略举措,并威胁到这些国家在地区内所确立的利益格局与力量分配,进而引发中国与西方大国的地缘冲突,构成对中国在非上述活动的直接冲击。(38)科林·弗林特、张晓通 :《“一带一路”与地缘政治理论创新》,《外交评论》2016年第3期,第13页。

(二)地区层次

在地区层次上,中国在非洲承建的铁路项目主要可能面临两方面的地缘政治风险:一是以族群问题为表征的区域内地缘政治竞争;二是相关国家围绕地区一体化的主导权争夺。

撒哈拉以南非洲复杂的族群构成和族群关系导致结构性和非结构性暴力活动时有发生。(39)结构性暴力指由“国家所组织或发起的针对其他国家和/或本国国民的暴力行为”;非结构性暴力则是指“由包括团体和个人在内的非国家行为体所组织和/或发起的主要是针对政府——包括本国和外国政府——的暴力行为”。详见张春 :《大国对非政策的差异化发展及对中非关系的影响》,载张宏明主编 :《非洲发展报告(2014~2015)》,社会科学文献出版社2015年版,第184页。时至今日,由于非洲诸国仍然未能摆脱脆弱的民族国家建构所带来的考验,动荡的国内与地区局势和多元碎片化的地缘行为体,构成了铁路项目落地与运营的障碍。如索尔·科恩所言,撒哈拉以南非洲至今仍保持一个“原子状的破碎地带”,49个民族国家之间以及内部一再发生的冲突让其变得四分五裂。(40)[美]索尔·科恩著,严春松译 :《地缘政治学:国际关系的地理学(第二版)》,上海社会科学院出版社2011年版,第409页。根据索尔·科恩对“破碎地带”的操作化定义,撒哈拉以南非洲地缘结构的不稳定性不仅源于其处在地缘战略辖区大国的竞争之中,还在于其内部的高度分裂状态。(41)同上,第50页。在后殖民时期,非洲大部分民族国家的形成和领土划分仍沿袭殖民时期的规划,这导致原本高度多样化的族群构成被人为割离,为后殖民时期的国家建构留下隐患,较为强大的民族国家始终难以建立起来,并使得这一地区维持着所谓的“原子化”地缘结构。一般而言,在后殖民时期形成的多族群国家中,权力和资源分配依赖盘根错节的本土传统社会结构与网络,于是族群作为特殊的文化与政治单位,被组织和动员起来争夺与维护“共有”资源。这种基于利益的族群间互动在诉诸政治权力后即演化为族群政治形态,而这种形态下的冲突模式往往带有强烈的暴力属性。(42)《报告精读|非洲黄皮书:非洲发展报告(2018~2019)》, https://www.ssap.com.cn/c/2019-09-25/1080890.shtml。当这些群体在国家政治权力、经济利益和社会资源的分配中无法得到平等和公正对待,暴力则成为他们寻求实现其群体性利益的最终工具。(43)于春洋 :《族性视野中多民族国家族际政治问题比较研究——基于尼日利亚与印度尼西亚民族国家建构的经验观察》,《国际安全研究》2017年第3期,第32页。以非洲大湖区(44)大湖地区是一个地缘概念,指环绕维多利亚湖、坦噶尼喀湖和基伍湖的地区,主要包括布隆迪、中非共和国、刚果(布)、刚果(金)、肯尼亚、卢旺达、苏丹、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚等。这一区域是中国参与东非交通基础设施一体化和后续铁路项目推进的重点区域。为例,在冷战结束后,以图西族和胡图族之间矛盾为代表的族群问题迅速激化,并演变为多国围绕刚果(金)而展开的地缘政治竞争,导致地区内国家内部族群问题的激化、族群武装的常态化与地区局势的动荡,对地区与国家安全、正常经济活动的开展产生消极影响。(45)胡洋 :《非洲大湖地区地缘关系与族群问题的关联性研究》,《世界地理研究》2019年第2期,第78~87页。当暴力和冲突事件爆发时,铁路项目的建设、运营往往首当其冲受到影响。铁路设施,如桥梁、车站、铁轨等是内战中常见的攻击目标。撒哈拉以南非洲的战争和内乱,要么破坏铁路资产,直接阻碍铁路运输(安哥拉、厄立特里亚、埃塞俄比亚、莫桑比克),要么间接地切断内陆铁路与其港口的联系(布基纳法索、马拉维)。频繁冲突导致目前仍有许多铁路线路无法运营。(46)Vasile Nicolae Olievschi, “Rail Transport: Framework for Improving Railway Sector Performance in Sub-Saharan Africa,” pdf, p.58.

进入新世纪后,撒哈拉以南非洲局势渐趋稳定,严重妨碍非洲经济发展的各国内战大多已经结束,非洲逐渐实现了和平,结构性冲突威胁在一定程度上减弱。但是,非洲族群冲突开始表现出一些新特征:非洲的冲突及冲突行为体愈发“碎片化”;武装冲突具有强烈的跨国性;在争夺诸如土地和水源等民生资源方面的局部暴力;族群与宗教冲突合流现象突出。(47)胡洋 :《非洲大湖地区地缘关系与族群问题的关联性研究》,《世界地理研究》2019年第2期,第78~87页。在中国铁路建设项目的重点区域,包括从东非到中部大湖地区再到西非的尼日利亚,出现结构性冲突和非结构性冲突交织的趋势。(48)张春 :《非结构性暴力增生与非洲动荡的常态化》,《当代世界》2014年第9期,第44页。铁路设施往往成为内战与社会失稳期间被主要攻击的目标。不仅如此,由于此类冲突形态的外溢化倾向明显,从而可能对在该区域内集聚的中国铁路建设项目产生整体性影响。相关研究显示,外部支持或国际干预、大量难民或人口移动、脆弱的邻国、族群联系(Ethnic Linkages)等因素的存在是冲突外溢的重要条件,(49)关于冲突外溢(conflict spillover)的研究综述,详见William Young et al., Spillover from the Conflict in Syria: An Assessment of the Factors that Aid and Impede the Spread of Violence, The Rand Corporation, 2014, pp.7~14。这使得撒哈拉以南非洲相比其他地区而言,有着更高的冲突外溢风险。(50)Fabrizio Carmignani and Parvinder Kler, “The Geographical Spillover of Armed Conflict in Sub-Saharan Africa,” Economic Systems, Vol.40, Issue 1, 2016, pp.109~119.而在当今主权国家体系下,国家对领土拥有排他性的属地管辖权,这意味着中国无法对发生在领土之外的政治动荡采取强制性措施,因此对外投资在面对当地政局动荡时十分脆弱。而且冲突的外溢还可能进一步影响到经济增长,并导致铁路项目的运营和效益受到影响。(51)Olaf J. De Groot, “The Spillover Effects of Conflict on Economic Growth in Neighbouring Countries in Africa,” Defence and Peace Economics, Vol.21, Issue 2, 2010, pp.149~164.

另一方面,撒哈拉以南各区域内部的地缘经济竞争进一步加剧,并具体表现为各国对地区经济和基础设施一体化主导权的争夺。非洲地缘格局主要依托东西南北中五个地缘特征明确的“国家集团”,随着这些区域内经济一体化构想陆续出台,相应的地缘经济竞争也逐渐显现。在这些国家集团中,核心国家或所谓“力量中心”能够实现对该地区其他国家的辐射效应,并在一定程度上主导区域内议题,使得地区性经济倡议或互联互通规划能够得到更为整体性且有效的推进,例如南非和尼日利亚在各自所属的次区域互联互通建设中所发挥的枢纽作用。然而在东非和中非等中国承建铁路项目已经签约或落地的区域,却明显缺乏上述核心国家对地区事务的统筹协调,相反,铁路建设等基础设施项目可能成为区域内几个较强国家争夺区域一体化主导权或话语权的博弈场,从而对中国企业参与非洲互联互通建设构成掣肘。以东非为例,尽管东非国家签署了《东非铁路建设方案》,但这只表明各国在战略层面认可持续加强东非铁路网建设,而并没有就新建铁路的技术标准、具体走向等细节问题达成具有约束力的共识。围绕新建铁路标准、线路走向等问题,东非各国,特别是肯尼亚、坦桑尼亚两大经济体展开对东非一体化领导权的竞争,形成了两种不同的铁路建设合作机制并建设了技术标准完全不同的标准轨铁路。(52)邓延庭 :《“一带一路”倡议引领下的东非现代化铁路互联互通建设》,《西亚非洲》2019年第2期,第17~18页。“中国标准”在肯尼亚落地,而最终在坦桑尼亚出局,(53)在坦桑尼亚正在修建的中央线标轨铁路项目中,中国企业最终出局,该铁路一期项目由来自土耳其、葡萄牙和坦桑尼亚的公司共同修建。这条铁路计划从达累斯萨拉姆连接到坦北部边境,与布隆迪、刚果金相连接。若大湖地区的国际枢纽乌干达最终选择对接坦桑尼亚中央通道铁路,则很可能在卢旺达、布隆迪、南苏丹等国引发连锁效应,使“中国标准”挺进大湖地区的进程受挫,为东非国家间建设完整的铁路网增添极大不确定性。(54)邓延庭 :《“一带一路”倡议引领下的东非现代化铁路互联互通建设》,《西亚非洲》2019年第2期,第18页。

(三)国内层次

在国内层次,铁路建设所关系到的资源分配与公平问题可能在东道国国内引发地缘政治风险。新的铁路建设和使用意味着对原有的地理空间进行新的安排和划分,往往能带动沿线居民点经济发展,由此容易产生资源分配的公平问题,引起国内政治派系和地方势力的反对和互相冲突。考虑到撒哈拉以南非洲国家普遍经济基础薄弱,经济体量有限,国内铁路项目可能作为涉及国计民生的重大项目,影响到国内多个方面。

首先,在中央政府及政治安排层面,东道国国内存在的长期性族群竞争往往具体化为激烈的党派斗争,无论是执政党还是反对党,都倾向于反映其所代表的主体族群的利益,从而威胁到国内其他族群的切身利益,因而成为彼此攻讦的对象。由于中国与东道国签署的铁路项目大多数为政府间合作的一部分,加之铁路建设项目的庞大体量,这些项目不可避免地被视作东道国现任政府执政期间内的“标志性工程”,容易遭致反对党的猛烈攻击,成为党派斗争的标靶。正因如此,中国在非铁路建设项目具有高度政治敏感性,很多项目因为东道国的政治权力更迭而受到波及,被迫搁置。

其次,铁路建设对沿线地区与非沿线地区、以及沿线不同地区之间利益格局的重塑,加剧了地缘政治风险。鉴于中国在非铁路建设项目多为联通东道国沿海港口与内陆节点的线路,这些线路往往穿越多个地缘和文化区域,具有复杂且深刻的地缘利益格局和长期性的地方行为体之间的利益博弈,这不仅会给相关项目的推进带来挑战,更为关键的是,新的铁路建设对这些地区地缘利益格局的重塑可能激化并引爆新的矛盾点,从而进一步限制铁路的建设进度。以尼日利亚铁路现代化项目为例,该项目计划联通尼日利亚南北地区,而这两大地区具有截然不同的族群构成、宗教信仰和文化传统。自2006年中国和尼日利亚完成该项目的签约以来,铁路修建进度不断受阻,直到2016年该项目的第一标段阿卡铁路才完成交付。尽管资金问题是该项目推进的主要障碍,但深刻原因则是上述地缘政治风险,特别是地区局势动荡和地方关系难以协调,影响到中国进出口银行对项目贷款的评估,进而导致资金不到位的情况。(55)路炳阳 :《中国铁建尼日利亚83亿美元超级工程12年终落地》,http://www.cb.com.cn/zjssb/2018_0518/1236005.html。

三、案例分析:东非铁路一体化

为具体分析中国在非洲铁路项目建设所面临的地缘政治风险,本文主要选取中国企业参与的东非铁路一体化项目,特别是肯尼亚的蒙内铁路和内马铁路,作为案例进行研究。

蒙巴萨—内罗毕标轨铁路(简称蒙内铁路)是中国企业所承建的一条全线采用中国标准的标轨铁路,也是肯尼亚独立以来的最大的基础设施建设项目,还是其独立以后建设的首条铁路。该铁路全长约480公里,东起肯尼亚东部港口蒙巴萨,西至首都内罗毕,于2014年9月开工,2017年5月31日建成通车。内罗毕—马拉巴标轨铁路(简称内马铁路),是蒙内铁路向肯尼亚西北部的延伸,终点位于肯尼亚西部边境城镇马拉巴,全长487.5公里,其一期工程于2019年10月通车。作为东非铁路建设计划中北部走廊的重要组成部分,蒙内铁路及其延伸线内马铁路的建成,不仅将有效改善肯尼亚境内的交通状况,助力其国内经济发展,还成为推动东非区域互联互通的关键步骤。然而,即便是这条肯尼亚政府的“政绩工程”与“中国标准”走出去的典型项目,其项目推进也并非一帆风顺,前文所述的地缘政治因素在该项目的建设过程中产生显著影响。

相对而言,“非洲之角”等具有重要地缘战略意义的区域和几内亚湾沿岸(如尼日利亚、安哥拉)重要的石油出口国能够获得来自西方国家的重视,因此和这些区域内的国家相比,中国在肯尼亚的经济活动较不容易触及西方大国的敏感反应,中国在肯尼亚的铁路项目可以面对较少的国际性地缘政治压力。(56)这并不是说国际层面的地缘政治风险在该项目中不存在,相反,正是因为地区和国内地缘政治风险的持续性发酵,给西方国家攻击该铁路项目提供了有力的抓手。关于这一问题,后文将具体论述。地区性以及国内地缘政治压力的释放成为蒙内铁路项目风险的主要来源。一方面,肯尼亚与坦桑尼亚是东非铁路建设方案中唯一两个沿海国家,他们之间的竞争关系,以及肯尼亚与其他内陆国家的协调对于蒙内铁路能否实现更大效益至关重要;(57)需要说明的是,由于蒙内铁路全程建于肯尼亚境内,其建设本身不涉及与区域内其他国家的合作与协调关系,但作为东非铁路建设计划中北部走廊的重要组成部分,该项目却无法绕开上述问题。虽然铁路效益其本质上是经济问题,但却涉及到地缘政治与地缘经济博弈,并极大程度上关乎未来肯尼亚的战略前景。另一方面,肯尼亚国内政治生态和地方社群联系,则构成对项目本身的直接影响。正如一些学者所言,“(肯尼亚蒙内)标准轨铁路的大多数争议源于肯尼亚的政治文化及其国家和地方层面治理机构的不协调配置”。(58)Uwe Wissenbach and Yuan Wang, “African Politics Meets Chinese Engineers: The Chinese-built Standard Gauge Railway Project in Kenya and East Africa,” pdf, p.4.

(一)国内层面:族群与民主政治的叠加和铁路对当地利益结构的打破

肯尼亚的国内政治生态表现为族群政治与多党竞争选举叠加的复杂状态,导致以现任总统肯雅塔为代表的基库尤族和以反对党领袖奥廷加为代表的卢奥族的斗争,扩展到反对派对蒙内铁路以及内马铁路在签约与建设过程中所产生的各种问题的批评。肯尼亚总统肯雅塔将蒙内铁路视作其任内的重大举措,因此不断敦促中方企业,希望该项目能够在2017年8月肯尼亚大选前完成,避免大选对项目建设的影响,同时将这条铁路作为其任内签署并完成的重要民生工程,助力其选情。(59)Uwe Wissenbach and Yuan Wang, “African Politics Meets Chinese Engineers: The Chinese-built Standard Gauge Railway Project in Kenya and East Africa,” pdf, p.4.相应地,以奥廷加为代表的卢奥族反对派,则批评该铁路是总统的“宠物工程”,并要求对项目过程可能具有的黑箱操作、腐败和权力寻租等问题展开调查。奥廷加本人则将彻查肯尼亚铁路建设中的超支和腐败问题作为其当选总统后的施政举措。(60)Stephen Mkawale And Robert Kiplangat, “Raila Odinga: Jubilee Leaders Took Sh130 Billion SGR Bribe,” https://www.standardmedia.co.ke/article/2001245393/raila-odinga-jubilee-leaders-took-sh130-billion-sgr-bribe; 邓延庭 :《“一带一路”倡议引领下的东非现代化铁路互联互通建设》,《西亚非洲》2019年第2期,第16页。在铁路线路规划和合同提交国会审议过程中,最直言不讳的批评者是来自卡伦金部落的国会议员。(61)Uwe Wissenbach and Yuan Wang, “African Politics Meets Chinese Engineers: The Chinese-built Standard Gauge Railway Project in Kenya and East Africa,” pdf, p.11.可以预见的是,在之后的大选中,如果反对派领导人成功当选,他们可能将蒙内铁路项目作为论证其自身执政合法性的重点议题,进而影响这一项目在肯尼亚的推进。

在肯尼亚地方社会,由于不同族群和社会经济团体之间呈现出长期性的紧张关系,蒙内铁路的建设对沿线地区与非沿线地区、以及沿线不同地区之间利益格局的重塑,激化了这一矛盾。随着铁路项目的推进,并非所有的本地群体都享有平等的就业机会或平等分享铁路所带来的其他经济利益,随之产生的工资、就业福利、土地补偿、环境影响和供应合同等方面的纠纷,导致当地社区、地方当局和中国管理者之间的分歧。(62)Ibid., p.15.以蒙内铁路建设期间的征地问题为例,肯尼亚土地高度私有化,其地方首长由当地选民选举产生,而非总统任命,因而总统对土地征用没有直接管辖权。不仅如此,地方部落关系复杂以及政府工作效率低等种种因素,给征地工作带来较大难度和不确定性。在铁路沿线的红线征地范围内的土地权属情况相对复杂,有相当一部分土地权属不明,难以确认地权人,也有不少地权重叠,且无名称编号,因此一些争议地段无法完成征地工作。(63)李雯霏 :《以蒙内铁路为例浅析新时期中非合作模式》,《中国商论》2019年第19期,第67页。土地纠纷,特别是赔偿方面的纠纷,导致当地人与地方当局和中国管理者对立起来,承建的中国企业甚至可能受征地问题牵连而成为被告,因此大量的征地拆迁问题也困扰着承建的中国企业。受征地问题的影响,铁路项目建设进展缓慢。例如,2014年11月,铁路修建涉及的地权纠纷案件交由肯尼亚最高法院审理,承建的中国企业被作为第三被告并最终败诉。作为审理的结果之一,其中一段铁路的建设被暂时叫停。(64)王衍 :《解码蒙内铁路:当中国速度遭遇非洲民主》,《凤凰周刊》2015年第7期,第30页。

(二)地区层面:与地区内其他国家的利益协调与博弈

作为东非铁路一体化建设的纲领性文件,2009年东非共同体成员签署的《东非铁路建设方案》确立了一个囊括肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪,并进一步拓展到南苏丹、埃塞俄比亚和刚果(金)的铁路网络建设规划。这一规划对于东非乃至中非地区内陆国家获取出海口具有极大意义。在此规划中,仅有的两个沿海国家——肯尼亚和坦桑尼亚,能否提供合适的铁路项目对接内陆国家的出海需求,是该铁路规划起步的关键。未来东非铁路网络的最终建成,将为这一线路带来巨大的经济收益并显著提升线路所经国家在地区内的战略地位。正因如此,肯尼亚和坦桑尼亚分别提出各自的区域一体化设想并建设了相应的铁路项目以对接其他东非内陆国家。蒙内铁路与内马铁路即为肯尼亚联合乌干达、卢旺达以及随后加入的南苏丹提出的“北部走廊一体化工程”(Northern Corridor Integration Project)的重要部分。相对的,坦桑尼亚则联合布隆迪、卢旺达,计划建设从达累斯萨拉姆港出发,经伊萨卡至卢旺达的基加利,以及从坦桑尼亚凯萨(Keza)至穆松加迪(Musongati)的现代化标准轨铁路,即中央通道铁路(Central Corridor/DIKKM Rail)。(65)邓延庭 :《“一带一路”倡议引领下的东非现代化铁路互联互通建设》,《西亚非洲》2019年第2期,第17~18页;James Karuhanga, “Tanzania-Rwanda Railway Line on Track, Says Official,” https://www.newtimes.co.rw/section/read/199274。两国所建设的标轨铁路采用了完全不同的建造标准,这一定程度上反映了两国在争取东非一体化进程主导地位的竞争性质。(66)Tom Collins, “Kenya vs Tanzania: A Tale of Two Railways,” https://africanbusinessmagazine.com/sectors/infrastructure/kenya-vs-tanzania-a-tale-of-two-railways/.肯尼亚和坦桑尼亚之间的竞争影响了中国在非铁路建设项目。“中国标准”随着蒙内铁路和内马铁路一期的完工而在肯尼亚全面落地,但在坦桑尼亚受挫。2015年11月,随着马古富力就任坦桑尼亚总统,他开始对前任总统基奎特时期的基建项目进行重新审查,并以超支、腐败等理由终止了中国企业在坦桑尼亚中标的两个铁路项目,转而全面采用美国铁路标准(AREMA),于2017年2月分别授权土耳其和葡萄牙的两家公司建设达累斯萨拉姆到莫罗戈罗以及伊萨卡至西北边境的两条现代化标轨铁路。(67)“Tanzania Signs New Line Contract,” https://www.railwaygazette.com/africa/tanzania-signs-new-line-contract/43945.article,转引自邓延庭 :《“一带一路”倡议引领下的东非现代化铁路互联互通建设》,《西亚非洲》2019年第2期,第16~17页。面对截然不同的两种地区联通标准,其他东非国家的选择将影响到中国高铁项目在东非特别是非洲大湖地区的推进。

因此,肯尼亚和有关国家在线路选择上的分歧则可能进一步成为地缘政治风险的另一个来源。2016年春天,有报道表明卢旺达计划修建一条穿过坦桑尼亚的替代铁路,以连接到翻新后的坦赞铁路。(68)“Rwanda Wants the Best of Both SGR Worlds, North and Central,” https://www.trademarkea.com/news/rwanda-wants-the-best-of-both-sgr-worlds-north-and-central/.肯尼亚很快宣布了一项新的计划,将铁路改道到维多利亚湖岸边的肯尼亚城镇基苏木,而不是肯尼亚—乌干达边境城镇马拉巴(见图2)。(69)Gerald Andae, “Kenya to Terminate Railway at Kisumu After Rwanda Exit,” http://www.businessdailyafrica.com/corporate/Kenya-to-terminate-railway-at-Kisumu-after-Rwanda-exit/539550-3207470-lrw47y/index.html.这一声明激怒了乌干达并使其取消了一项经过肯尼亚的石油管道协议。作为北部走廊倡议和所谓“志同道合者联盟”(coalition of the willing)的一员,卢旺达和乌干达的退出将对肯尼亚构成挑战,使得肯尼亚境内东非铁路的成本效益计算发生巨大变化。(70)Uwe Wissenbach and Yuan Wang, “African Politics Meets Chinese Engineers: The Chinese-built Standard Gauge Railway Project in Kenya and East Africa,” pdf, p.6.由于其东靠肯尼亚,南接坦桑尼亚、卢旺达,西靠刚果金,北邻南苏丹的地缘优势,乌干达在肯坦两方之间的选择将会极大影响到东非铁路网络的最终走向。尽管乌干达倾向于优先对接肯尼亚铁路,但是不满于肯尼亚坐地起价,要求其出资参与内马铁路三期的行为,因而选择将对接坦桑尼亚中央铁路作为重要备选方案以迫使肯尼亚在上述问题上做出让步。(71)邓延庭 :《“一带一路”倡议引领下的东非现代化铁路互联互通建设》,《西亚非洲》2019年第2期,第16~17页;Tom Collins, “Kenya vs Tanzania: A Tale of Two Railways,” https://africanbusinessmagazine.com/sectors/infrastructure/kenya-vs-tanzania-a-tale-of-two-railways/。可以预见的是,肯尼亚、坦桑尼亚和以乌干达为代表的内陆国家在铁路标准和铁路选线上的利益博弈,将成为一段时期内中国在该地区铁路项目推进的重要地缘政治风险。

图2 肯尼亚区域铁路网络规划

(三)国际层面:西方国家通过媒体与非政府组织施压

上述问题特别是肯尼亚国内议题的持续发酵,给西方国家攻击该铁路项目或者以该项目为代表的类似项目,进而质疑中国在非整体活动提供了有力的抓手。而肯尼亚当地开放自由的新闻媒体环境与庞大的非政府组织(NGOs)群体,成为西方国家平衡中国在肯尼亚影响力的主要渠道。

肯尼亚新闻自由开放,因此,作为重要的国际城市与多个国际组织总部所在地,肯尼亚首都内罗毕汇聚了世界各大通讯社与媒体。由于蒙内铁路项目对当地影响巨大,这使得在当地的中国项目时刻被关注。从竞标建设、征地拆迁、环境保护到劳工征用,几乎每一个环节都在舆论的风口浪尖。(72)王衍 :《解码蒙内铁路:当中国速度遭遇非洲民主》,《凤凰周刊》2015年第7期,第33页。对中国企业承建项目的批评,基本集中于参与招标中的贪腐行为、铁路建造给肯尼亚政府带来的巨大财政负担、铁路建设过程中的产权纠纷、中外员工矛盾或是对环境的损害等多个方面。(73)西方媒体报道中对中国承建东非铁路项目的部分批评见Eyder Peralta, “A New Chinese-Funded Railway in Kenya Sparks Debt-Trap Fears,” https://www.npr.org/2018/10/08/641625157/a-new-chinese-funded-railway-in-kenya-sparks-debt-trap-fears; Kimiko de Freytas-Tamura, “Kenyans Fear Chinese-Backed Railway Is Another ‘Lunatic Express’,” https://www.nytimes.com/2017/06/08/world/africa/kenyans-fear-chinese-backed-railway-is-another-lunatic-express.html; Joseph Goldstein, “Kenyans Say Chinese Investment Brings Racism and Discrimination,” https://www.nytimes.com/2018/10/15/world/africa/kenya-china-racism.html; “Chinese Charged over Kenya ‘Railway Scam’,” https://www.bbc.com/news/world-africa-46341910。来自西方和当地媒体的负面报道,特别是其中存在的部分不实消息,在蒙内铁路和内马铁路的后续建设过程中对参与其中的中国企业形成了较强的舆论压力,使中方承建企业疲于应对,项目推进持续面临多方面掣肘。

在肯尼亚,发达的公民社会与数量庞大的非政府组织为相关国家介入该国的基层公共事务提供了充分的土壤。根据肯尼亚非政府组织协调委员会(The Non-Governmental Organizations Co-ordination Board)的统计,自1992年成立以来,该委员会已登记了近12000个非政府组织。这些数字以平均每年500个非政府组织的速度增长,他们在几乎所有的经济部门都有业务,在这个国家的各个角落都可以找到他们的身影。(74)详见肯尼亚非政府组织协调委员会官网,“Who We Are,” https://ngobureau.go.ke/?page_id=8。这些非政府组织大多与西方国家政府联系密切,这主要源于两个方面的原因。一方面,很多活跃于当地的非政府组织是国际非政府组织的分支机构;另一方面,由于当地非政府组织众多, 而本国政府资金有限,因此这些非政府组织主要依赖国际资助者,特别是西方国家政府的援助,导致这些组织与其捐赠者之间的依附关系。(75)王学军 :《非洲非政府组织与中非关系》,《西亚非洲》2009年第8期,第57~58页;胡志方 :《非洲非政府组织与国际资助者关系探析》,《西亚非洲》2010年第12期,第63~64页。正如朱莉·赫恩(Julie Hearn)所言,“(由于)缺乏独立的资金来源和地位,以及在意识形态和物质上将北方和南方联系在一起的关键中介作用”,非洲的非政府组织是一种新的“买办(Compradors)”阶级,“使西方国家对非洲的统治永久化”。(76)Julie Hearn, “African NGOs: The New Compradors?” Development and Change, Vol.38, Issue 6, 2007, pp.1095~1110.为获取稀缺的资金支持,这些组织在运作过程中倾向于以西方价值为衡量标准,或多或少地表现出对中国在当地经济行为的担忧与质疑,而通过这些公民社会组织,国际捐赠者成功将其对外政策延伸到东道国国内,对中国的铁路项目构成挑战。

四、结论及政策建议

相关研究显示,中国对外直接投资表现出了某种“风险偏好倾向”,(77)参见方英、池建宇 :《政治风险对中国对外直接投资意愿和规模的影响——基于实物期权和交易成本的视角》,《经济问题探索》2015年第7期,第99~106页;杨娇辉、王伟、王曦 :《我国对外直接投资区位分布的风险偏好:悖论还是假象》,《国际贸易问题》2015年第5期,第133~144页。其原因主要集中在以下几个方面。第一,中国对外投资主体仍以国有企业为主,投资对象的选择很多情况下是以政治利益为导向;第二,中国海外投资基础薄弱且经验不足,因此倾向于到国家环境评估标准和企业治理结构要求更为宽松的国家投资,而这些国家的风险往往较高;第三,这些国家大多发展潜力巨大,有强烈的基础设施建造需求;第四,对外投资在一定程度上能够保障国内的自然资源与能源供应安全。(78)刘文革、傅诗云、黄玉 :《地缘政治风险与中国对外直接投资的空间分布》,《西部论坛》2019年第1期,第90页。这些驱动因素意味着中国在非洲等欠发达地区的经济活动,特别是铁路项目建设在近期蓬勃发展的同时,也不可避免地面临大量潜在的不确定风险。随着地缘政治时代的回归,非洲特殊的地理区位和不断增长的战略地位,以及铁路在重塑地缘结构方面的天然属性,使得中国在非洲的铁路项目建设受到来自地缘政治层面的重大挑战。

具体而言,中国在非铁路建设可能面临来自三个层次(国际、地区、东道国国内)的地缘政治风险,同时铁路项目本身也可能引发甚至加剧上述风险爆发的机率。首先,西方国家基于其“地缘政治想象”,对中国在非战略意图产生误判与质疑,并通过媒体报道或非政府组织渠道延阻中国在非铁路项目的正常进展。其次,非洲次区域内冲突外溢风险高,以及区域各国之间展开的利益协调与地缘经济博弈,对中国积极参与和对接区域互联互通规划构成挑战。最后,东道国内族群问题与民主政治的叠加,加之铁路项目本身对当地社会利益结构的打破和固有矛盾的涉入,导致单一铁路项目的地缘政治风险显著增加。

在认识与分析当前中国在非洲铁路建设所面临的、以及可能引发的地缘政治风险的基础上,更应该针对不同层次的风险,并结合先前项目开展经验,因地施策,从而有效规避上述风险或充分降低风险所带来的损失。需要指出的是,三个层次的影响因素不是孤立存在,而是联动并可能相互转化。非洲显著的族群问题在国内制度的约束下表现为否决型民主政治与不同派别的相互攻讦,以及地方社群利益的高度分化。但如果缺乏足够的限制与最低程度的共识,这一问题就有可能演化为族群间的直接冲突,并由纷争中心向域内其他国家扩散。作为地区一体化组成部分的铁路项目,其在区域协同层面所遇到的挫折,反过来可能伤害到该铁路项目的国内支持者。同时,中企在东道国国内陷入的利益纠葛,可能成为西方国家干预相关项目,并污名化中国在非经济活动的借口。因此,有必要对项目开展过程中产生的地缘政治风险挑战采取更为全面的应对策略。

第一,针对国际层面来自大国的压力,中国可考虑与相关国际或地区组织展开合作,通过签署合作备忘录等软法构建形式,积极对接其在非洲地区的发展规划。这种合作虽然以一定的决策自主性为代价,但能够借助这些组织在国际发展或地区事务中的权威性,赋予中国在非项目以充分合法性,真正做到“师出有名”,从而有力回应国际质疑。同时,通过引入第三方的监管,也能够更好地提升项目透明度,这一方面可以避免中国在非铁路项目受到相关指责,另一方面也可以降低在非中国企业面临的高昂制度性交易成本。

第二,针对次区域合作中,各国在铁路选线和标准采用等问题上的利益博弈及其可能引发的地缘政治风险,中国应发挥积极作用,推动地区合作。通过与跨区域交通走廊参与方分别签订双边谅解备忘录或“中国+次区域组织”等形式,中国可以引导区域内国家协同参与铁路项目建设。同时通过这种软法保障性制度,中国可以对自己在区域互联互通建设中的角色以及铁路建设规划设计中的关键作用予以确认,(79)韩永红 :《“一带一路”国际合作软法保障机制论纲》,《当代法学》2015年第4期,第151~152页。从而实现跨区域铁路项目的稳步推进。

第三,创新风险评估与监控机制,因地制宜加强在东道国国内易发性、长期性风险的影响权重,并考虑引入对当地社会利益结构的细致评估。传统的风险评估与监控机制依赖一套标准化的科学评价体系,将地缘政治风险拆分为多个评价指标,并赋予一定权重。(80)阳君 :《国外政治风险评估现状分析》,《国外社会科学》2018年第4期,第80~83页。而非洲复杂的地缘政治结构与多元的社会力量构成意味着这一机制需要针对当地情况,特别是极易发生或长期存在的风险指标,不断展开调适,以求准确评估当地的地缘政治风险。同时,考虑到铁路对当地地缘利益结构的重塑作用,有必要将对当地社会利益结构的评估纳入到这一机制当中,提前预估项目进驻所带来的效应。

第四,除建立上述机制以预防和管控风险外,考虑到铁路项目的特殊性,可尝试通过项目细化与拆分,分散铁路面临的地缘政治风险。作为大型基础设施项目的铁路建设,从建造协议签订到项目交付之间的持续周期长,而用于建造的大型设备与建造用料等较为固定,一旦投入建设,在短期之内难以转移,这导致铁路项目对地缘政治风险的爆发表现出更为显著的脆弱性。持续的区域性冲突往往造成铁路承建方利益的重大损失,这突出表现在利比亚的铁路建造项目中。2011年因利比亚战争爆发,中企承建的三个铁路项目均被迫暂停,损失巨大。相关报道显示,已建成的车站和已铺设的铁轨受损严重,中国企业重返项目遥遥无期。(81)Karlos Zurutuza, “Libya’s Train Project Remains off the Rails,” https://www.dw.com/en/libyas-train-project-remains-off-the-rails/a-19565824.基于风险预警与监控机制本身无法迅速且有效地避免利益折损,因此有必要对项目规模进行控制,并对项目建设进行分段化操作,在面对重大变故时,才能够及时止损。

第五,转变“政府主导式”经济合作模式与观念,实现中国在非企业的本土化战略,积极承担企业社会责任。在铁路前期规划与“拿地”以及中期建造过程中,中企往往习惯性带入国内的项目运作模式,过多依赖与东道国政府的合作而忽视非政府行为体的重要作用,从而引发当地民众的反感。(82)关于这种合作模式的弊端,参见李灿松等 :《基于行为主体的缅甸排华思潮产生及其原因解析》,《世界地理研究》2015年第2期,第20~30页;范宏伟 :《缅甸会成为中国外交改变整体思维的触发点》,https://www.guancha.cn/Fan-Hongwei/2014_09_09_264518.shtml。如前文所述,由于部分非政府行为体与西方国家联系密切,从而成为外部力量污名化中国项目的工具,中企对其“避而远之”,但它们并非“铁板一块”。(83)例如,经常为西方媒体所引用来质疑蒙内铁路环境效应的非政府组织“拯救大象(Save the Elephants)”,其发布的年度报告的建议更多是“建设性”的,而非“批评性”的,有助于中企改善在肯尼亚的环保努力。参见Save the Elephants, “The Effect of the New Standard Gauge Railway (SGR) on Elephant Movements in Tsavo Ecosystem, Kenya (March 2016~March 2018),” https://www.savetheelephants.org/wp-content/uploads/2019/03/2018-Tsavo-tracking-and-monitoring-2-year-report-final-web.pdf。相对而言,由于当地非政府行为体,如NGOs或意见领袖,大多为本地成长或在当地深耕多年,对当地情况的了解程度颇深,在当地也有广泛的影响力。因此,为避免铁路项目在国内,特别是地方层面面临地缘政治风险,铁路承建方可进一步加强与当地公民社会与非政府组织的沟通与协作,利用这些非政府行为体在当地的长期深耕,为铁路规划与建设提供智力支持。同时,积极承担企业社会责任,实现铁路创造利益的再分配,从而补偿因铁路修建而利益受损的群体,消除项目推进障碍。例如,在参与蒙内铁路、内马铁路过程中,中企积极承担社会责任,发布《肯尼亚标轨铁路项目年度社会责任报告》,有力回应了相关质疑,获得当地民众与一些学者的认同。