谈谈课程中儿童的视角

黄进

新冠肺炎疫情防控导致开学延期的消息传来,很多幼儿园就开始研制“疫情主题课程”。但看到不少计划好的课程框架后,我们又有点惶惑,这样的计划是不是制订得太急了点?大主题、小主题、线索预设齐全,关键经验、发展目标皆已明确,甚至连知识点、教学方法也安排妥当,但事实上教师都不知道到底还有多少日子才开学,也不知道孩子到底在想什么。孩子可不会在原地等着,他们的经验在一刻不停地生长。如果我们不能将课程建立在对儿童的理解上,那么往往会“错付”一腔热情,目标、内容、方法都会落空。

多年来,我们都在强调课程要以儿童的经验为基础,近年来也不断听到要尊重和采纳“儿童的视角”的呼声,但在实践中我发现,要落实“儿童的视角”还真不是件容易的事情。这里我就以课程中“儿童的视角”为话题,谈谈它究竟是什么以及我们该如何去行动。

一、什么是“儿童的视角”

“视角”这个词,英文是perspective,也译为“透视”,最早指的是文艺复兴时期的一种绘画技法,就是“看穿”的意思,绘画者运用小孔成像的原理从一个固定的视点观察,用平面来表现所“看穿”的三维空间。后来,有不少哲学家运用这一概念来表示“我”所看到的与“我”所处的位置是有密切关系的。德国社会学家卡尔·曼海姆就明确表达:“知识总是来自于某一个位置。”中国古代也有类似观念的表达,比如“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,说的就是一个事物是什么样子的,在于我们从什么位置去观察它。我们无法摆脱自己所在的位置、身份、观念对认识事物和现象的影响,甚至这些影响远远超过我们自己的估计。同时,后现代哲学家们也认为,所谓的“第三人称视角”“完美视角”是不存在的。意识到人类在观察世界时的多元、主观和差异,有助于我们反思自我中心主义,有助于我们更好地进行对话和沟通,形成更开阔、更包容的“视域”。

儿童当然也具有自己观察和体验世界的视角。系统阐述这一现象的是瑞典儿童教育研究者索默尔,她认为“儿童的视角”代表着儿童对世界的感知和体验,指的是儿童作为自己世界里的主体,能构建其所在世界的意义,并表达自己的感知和体验,这是一种“儿童自己的现象学”(Dion Sommer, 2010)。而且,儿童的视角不是固定的,随着个体的成长,其视角会经历质的变化。特别值得注意的是,“儿童的视角”的英文是“childrens perspectives”,其中“儿童”是复数,“视角”也是复数,强调的是“多个儿童”“多种视角”,而这恰恰是区分传统的儿童心理研究与儿童的现象学研究的关键之处。

综合起来说,“兒童的视角”偏重于指儿童对世界的感知和体验,或者说,是将儿童的认知、感受和体验视为一个意义整体,而非将它们分开;偏重于强调儿童之间的差异、视角之间的差异,而非儿童发展的抽象、普遍规律;偏重于强调经验生成和变化的性质,而非儿童获取抽象概念。这里的儿童,是活生生的、具体的儿童,是千姿百态的、成长发展中的儿童,是生活于当下的、文化情境中的儿童,即使是一个小小的婴儿都具有自己的视角,他在与成人的呼应和冲突中理解周遭世界:他的每一个眼神,每一次抓握,每一声咿呀学语,都是他自己意义世界中的涟漪。他是一个有目的、有意图、能积极行动的主体,不仅发展和完善着自身,还不断掀起波澜,影响着周围的人际世界。

“儿童的视角”重要吗?当然很重要,它理应归属于近现代以来形成的“发现儿童”“儿童中心”的思想脉络,这一概念本身也是成人探寻儿童世界的旅程中的一种新的工具,随着时代的发展,焕发着鲜明的后现代主义光彩。它提醒成年人,要蹲下来,要努力去理解具体的儿童,要通过观察和倾听去分享儿童的意义世界,通过“达成共识”的方式参与到儿童这一世界的构建中去。

二、探寻“儿童的视角”为何不容易

我们还是回到幼儿园设计的“疫情课程”的话题,很多教师都会强调自己采用了儿童的视角,“根据儿童的需要”“依据儿童的兴趣”“儿童喜欢”等都是高频出现的语句。其实在平时的课程设计中也常常见到这种现象,即教师声称自己的课程依据是儿童,但从课程的思路和框架来看又具有如此鲜明的成人中心色彩,拥挤地排列着那些自认为很重要的知识和技能,包括宏大的情怀。这种课程叙事似乎是通过直接宣称和断言而不是逻辑、事实,强行将成人的价值取向和儿童的兴趣拉扯在一起。我在这里批评这样的现象,其实指向了包括我自己在内的很多成人,我们都会因为特别想去教儿童而犯错误,会对成人和儿童之间究竟能分享些什么而心存困惑,正因为没有人能完美无缺地解决这样的问题,所以才需要不断批评和反思。

有一种情况是,我们很多成人还处于前卢梭的阶段。教育思想史上将卢梭视为“发现儿童”的第一人,就是因为他极力呼吁儿童是有自己的情感和精神世界的,童年也有其自身的价值,而不是附属于其他人生阶段的。他的观点总被贴上“浪漫主义”的标签,而日常话语中“浪漫主义”又被视为“不现实”“不接地气”,成了成人为捍卫威权而要打击的靶子,似乎强调尊重儿童的兴趣和需要、倾听和理解儿童,都成了成人不负责任的表现,而负责任就不能“事事听小孩子的”。这种观念反映在教育实践中,常常表现为教师会将自己认为重要的知识、技能、价值观看成是不可挑战的标准,以“严师”的面目对孩子颐指气使。还有的时候,尽管没有对孩子示以颜色,但不由分说地设计一套课程,没有想过认认真真地问一问孩子、和孩子聊一聊,这又何尝不是眼里没有儿童的表现呢。

另一种情况更常见些,即我们声称自己了解了儿童,明确了他们的需要和兴趣,还依据了一些发展心理学理论以及《3~6岁儿童学习与发展指南》等文本,因此自认为设计的课程已经凸显了儿童本位和儿童的视角。但是最大的问题在于,我们依据的只是儿童普遍和客观的“身心特征”和“发展规律”,它们当然是重要的,但面对具体儿童又往往是苍白无力的。这也是我们很多刚从学校毕业的新教师入职以后面临的困难,书本上学到的是抽象的理论,但面前的儿童却是活生生的,拥有自己的意愿、需要和精神世界。将儿童抽象化,将儿童的心理理论化,就会用概念去遮蔽鲜活的现象、经验,使得课程失去了扎实的根基。我在社交媒体上看到,上海市松江区教育学院唐晓晴老师撰文谈到了自己的担忧,其中一条就是担心教师“自以为是”。她和她的教研团队在调查中发现,在对本班孩子当下经历不完全知道的前提下,教师在回答“孩子可能会有哪些发现、感受与体验”这一问题时,20个人以教师视角(或者说成人意志)进行分类表述,如病毒认知、自我保护、生命安全、学会感恩等;10个人以概括的方式表述孩子的情况,如情感方面的焦虑、害怕等。在了解具体孩子之前,我们怎么知道孩子会对新型冠状病毒的知识有兴趣呢?怎么会认为家里没有对孩子进行自我防护教育呢?他们对医护人员的舍生忘死有关注和印象吗?面对这场疫情以及疫情带来的漫长假期,他们一定会焦虑、恐惧吗?

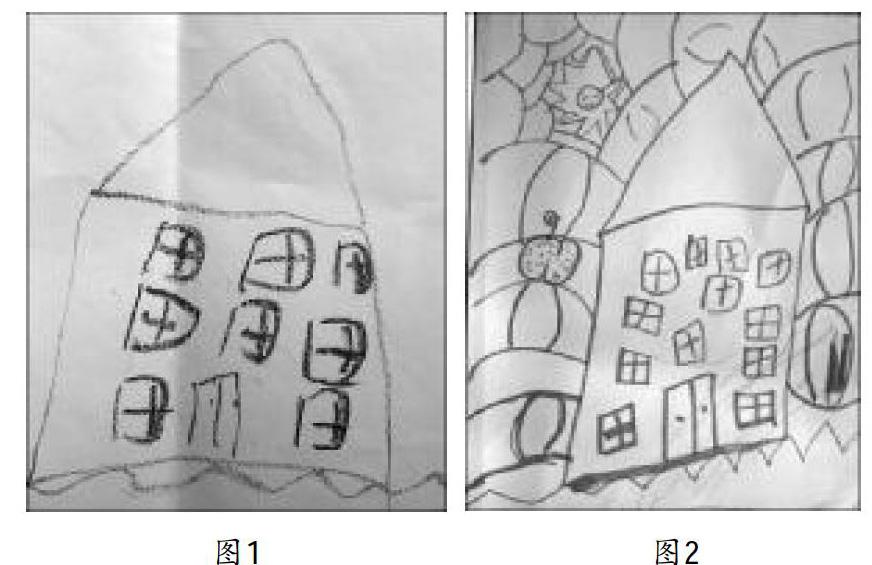

可能有人还会提出这样的疑问:“儿童的视角确实和大人不那么一样,那么难道大人觉得重要的东西,就不教了吗?”以这次疫情为例,这是中国乃至人类的灾难,有许多人为此付出生命的代价,有无数人在抗疫前线舍生忘死,那些来自大自然的残酷教训,那些来自人性的美好呼唤,难道不应该教给孩子,让他们接受心灵的洗禮、学会感恩?这么好的教育契机就白白浪费吗?我想说,几个月的时间里,成人的生活发生如此大的变化,关于疫情的各种信息如此密集,该感受的、该了解的,孩子都感受和了解了,他们不是在真空中,他们的生活从来没有停止过,他们一定会有自己的感受、想法和疑问。就像桃子,她已经感觉到了这段岁月的不同寻常,已经用她的方式参与了这一大事件。如果她的声音能被听见、能被理解、能被我们记录和珍藏,那么就已经成为历史的一部分,她也会从中感受到自己的想法是被尊重和接纳的,从而更愿意分享和表达。而成人当下应该做的,不是一股脑儿地把重要的事件和大道理传授给年幼的孩子,而是在回应孩子需要的同时,身体力行地去示范好的行为,然后留下自己的记录和思考作为未来的证词。当孩子们长大想要追溯这段往事时,他们可以看到广阔的大地上先辈们为此进行的挣扎和付出的努力,那一刻,他们会觉得生活不论顺利还是艰难,都值得一过。

参考文献:

〔1〕 唐晓晴.疫情过后幼儿园课程与活动思考的冷与热〔EB/OL〕.〔2020-03-05〕.https://mp.weixin.qq.com.

〔2〕 虞永平.幼儿园开学后的疫情课程怎么做〔EB/OL〕.〔2020-03-13〕.https://xw.qq.com.

〔3〕 鄢超云.我反对打着儿童视角旗号,做很不儿童的开学活动〔EB/OL〕.〔2020-04-01〕.https://www.sohu.com.

〔4〕 SOMMER D, SAMUELSSON I P, HUNDEIDE K. Child perspectives and childrens perspectives in theory and practice〔M〕. Netherlands:Springer,2010.

〔5〕 HARCOURT D, PERRY B,WALLER T. Researching young childrens perspectives:Debating the ethics and dilemmas of educational research with children 〔M〕. Abingdon:Routledge,2011.