时移地震气藏监测技术在崖城13-1气田的应用

周家雄,张 亮,刘 巍,胡 林,王庆帅

(中海石油中国有限公司湛江分公司,广东湛江524057)

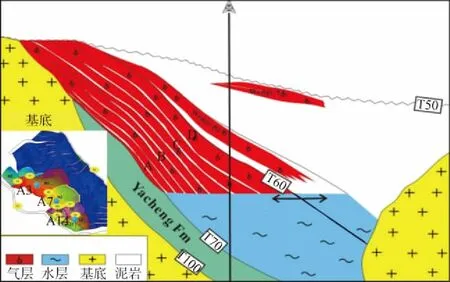

1 气田概况

崖城13-1气田是中国海上第一个大型整装气田,构造位置处于琼东南盆地崖南凹陷西部的崖城13-1低凸起带北部,西邻莺歌海盆地[1-2]。

由于泥岩隔夹层的发育,气田纵向上自下而上划分为A、B、C、D 4个流动单元[3](图1),经过20多年的高效开发,目前气田产量递减严重且多口井水淹关停,其中A3井2006年见地层水关停,在B流动单元实施堵水作业后恢复生产未见地层水;A7井2010年见地层水关停,在C流动单元实施堵水作业后仍出水,目前处于关停状态;A14井2012年见地层水关停,在B流动单元实施堵水作业后恢复生产未见地层水。

图1 崖城13-1气田气藏剖面

多年来针对崖城13-1气田的开发挖潜制定了一系列调整措施,如实施人工运移井、小曲率侧钻井、接力连通井等,但是调整措施始终没有付诸实施,主要原因有以下3个方面:①气田开采程度最高的区域压力系数已经降至0.2左右,属于超低压储层;②气田见水情况认识不清,仅依靠气田生产动态资料无法判断水体追进位置;③剩余气富集区分布情况不清[4-6]。在超低压储层中寻找相对高压区且多口井水淹的情况下进行剩余气预测有必要对气田进行动态监测,时移地震则是目前最有效的气藏监测技术。

从国内外应用的情况来看,时移地震在海上油气田应用较多,主要集中在北海和墨西哥湾,陆上油田应用较少。国内于20世纪80年代开始进行有关时移地震的方法技术及应用研究。胜利油田于1988年首次在国内开展时移地震试验,对蒸汽驱稠油热采进行了地震监测[7]。1999年以来中石油勘探开发研究院结合冀东时移地震采集资料,从采集、处理、解释等方面对水驱时移地震技术进行了系统研究,初步形成了配套技术并进行了试验应用[8]。我国海上油田时移地震技术研究始于20世纪初。2005年开展了国家高新技术研究发展计划项目“海上时移地震油藏监测技术”研究,在渤海湾开展了水驱稠油的时移地震监测试验。2007年中海油湛江分公司开展了东方1-1气田时移地震监测研究,从岩石物理、海上可重复性地震数据采集、一致性处理、目标性地震资料解释等方面开展了系统研究,取得了较好的应用效果和宝贵经验[9]。2015年中海油在珠江口盆地西江24-1油田首次进行了时移地震关键技术研究与应用,成为海上时移地震技术应用的典型案例,有效提高了该地区时移地震资料的一致性以及时移地震差异的可解释性和可靠性,为该地区剩余油分布预测和井位优化提供了有力的支持,同时极大地推动了海上时移地震技术的进步与发展[10]。

在借鉴时移地震系列研究成果的基础上,本文以崖城13-1气田为例,介绍了该气田时移地震资料采集、处理、解释等关键技术及应用成效。基于时移地震的崖城13-1气田剩余气预测结果与油藏生产动态吻合良好,为调整井的井位部署提供了有力支撑。

2 海上低成本宽线二维地震采集

2.1 采集观测系统设计

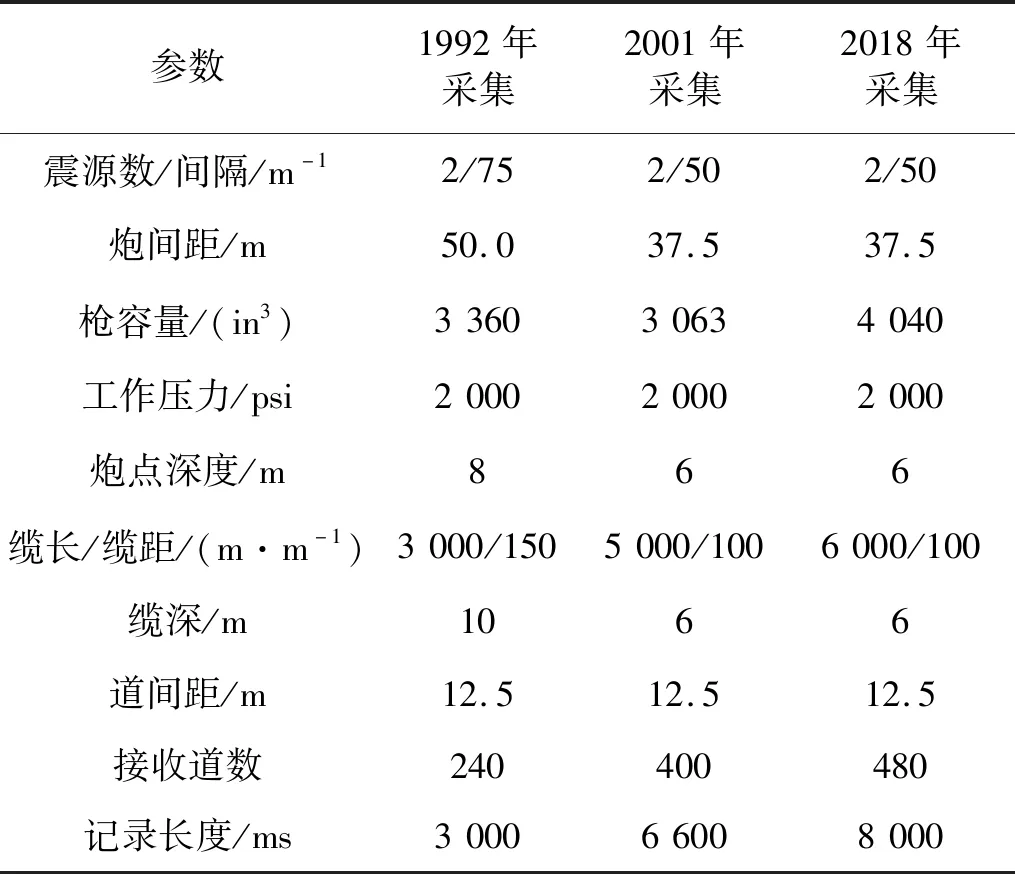

崖城13-1气田于1992年采集了第一批三维地震资料,1996年1月气田正式投产,投产5年后,因为调整井揭示各区块压力变化差异较大,所以2001年重新采集了三维地震资料。利用这两个年度的地震资料,2002年首次在中国海上开展了时移地震技术研究,尝试为气田开发调整提供技术支持,但由于气田投产时间只有5年,时移地震差异对比不明显[11]。

高效开发20多年后,气田由于开发导致的气水界面及振幅属性变化在时移地震差异剖面上会更加明显,因此2018年计划重采集三维地震资料进行时移地震研究,但是采集论证过程中面临两个问题:①三维采集成本过高,为降本增效有必要考虑新的采集方式;②受生产平台限制,平台附近无法进行三维地震采集[12-13]。因此2018年进行了宽线二维地震采集,这样既解决了采集成本问题,又可以极大限度地接近生产平台采集到压降最大的开发区域。2018年的采集参数最大限度与2001年三维地震采集参数保持一致(表1)。

表1 崖城13-1气田时移地震采集参数

宽线二维测线部署方案遵循以下原则:①结合生产动态信息,选择由于开发导致的压降大的区域;②选择地震响应清楚且容易识别亮点和平点信息细小变化的位置;③重点监测区块至少部署两条测线,防止出现坏炮、坏道等问题;④至少采集一条联络测线,进行相对差异对比;⑤尽可能采集过井线。

基于以上原则共设计了9条监测线(图2),由北至南依次为:Inline1652,主要监测NT区;Inline2038,距离平台最近的测线,同时也是开采程度最高、压降最大的位置,主要监测N1、N2区;Inline2159,主要监测N2区,此监测线采集时出现了300炮坏炮,因N2区部署了两条测线,未对后续分析对比产生影响;Inline2271,主要监测S1区;Inline2400、Inline2425、Inline2455、Inline2485,主要监测S2区,S2区为挖潜重点区域,因此部署了4条测线。每一条监测线用来监测不同区块因开发导致的振幅变化相对差异量。

图2 崖城13-1气田地震采集范围

2.2 采集施工情况分析

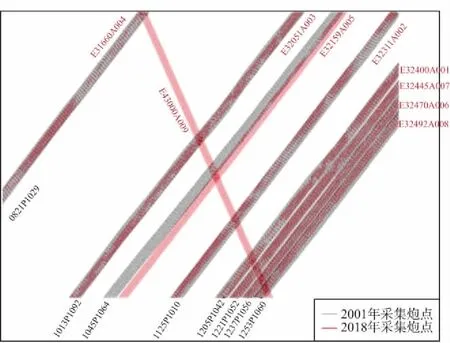

2018年宽线二维地震采集时,除了与2001年三维地震的采集参数保持一致外,航行轨迹也尽可能一致。从炮点的重合情况(图3)可以看出,除了2018年采集的测线18E32159与2001年采集的测线1045P1064吻合较差外(相差700m,此条测线不可用),其余7条测线炮点重合情况较好。另外从两次采集的电缆重合情况(图4)可以看出,由于海况较好,两个年度采集测线在相近位置采集时的电缆羽角差异很小,电缆吻合程度很高。并且在挖潜重点位置S2区部署的4条航海线完全相邻且中间无缺线,相对于单条航海线的横向孔径明显增大,可以开展小块窄三维处理。采集施工情况较好地为后续地震资料的处理及解释提供了基础。

图3 炮点重合情况分析

图4 电缆重合情况分析

3 海上非重复性时移地震资料处理

在2001年三维地震资料中抽取了与2018年宽线二维地震对应的测线,保持相同的处理参数,采用鬼波压制、联合建模稀疏域匹配衰减多次波[14]、一致性匹配处理等技术进行保真、保幅处理(图5),得到一致性较好的时移地震处理结果,最大限度地消除了由于采集、处理等因素导致的时移地震差异,确保时移地震差异能真实反映储层由于开发导致的变化。

图5 时移地震处理流程

因处理的核心技术是鬼波压制、联合建模稀疏域匹配衰减多次波以及一致性处理技术,因此本文重点对这3项技术进行效果分析。

针对浅水的特殊性,鬼波压制主要是压制检波器鬼波[15]。图6对比了零相位化及检波器鬼波压制前、后的效果,鬼波压制后子波更加单一,分辨率明显提高。另外提取目的层段的频谱(红线为鬼波压制前频谱,蓝线为鬼波压制后频谱)发现,目的层频带明显拓宽,鬼波压制取得了比较明显的效果。

图6 检波器鬼波压制效果分析a 原始炮集; b 零相位化后的炮集; c 鬼波压制后的炮集

采用联合建模稀疏域匹配衰减多次波技术,将有效波和多次波变换到稀疏域,利用一次波与多次波在稀疏域具有更好的区分性特点,在稀疏域对多次波进行衰减[16]。从处理的结果可以看出,海底相关多次波及自由表面多次波得到了有效压制,保真、保幅度更高(图7)。

图7 多次波压制前、后道集对比a 多次波压制前的道集; b 多次波压制后的道集; c 多次波压制前、后道集差

在此基础上进行一致性处理,对同一位置、相同覆盖次数的反射信号进行振幅、相位及频率匹配的一致性处理。目的层陵三段受流体变化影响,可能会出现振幅变化差异,但上覆大套泥岩层段未受开采影响,理论上应该不存在差异[17]。因此一致性匹配处理中主要选取目的层上覆大套泥岩层段作为匹配时窗,将2018年采集的宽线二维地震测线与2001年采集的三维地震资料进行匹配。以泥岩层段匹配时窗前、后的差异来评价匹配质量,当差异为0时表示一致性匹配效果达到最优,此时目的层段的振幅差异可以直接反映流体或者压力的变化。

按照上述原理对Inline2400测线进行一致性匹配处理(图8),结果显示,蓝色方框中上覆大套泥岩层段振幅、频率、相位的差异得到很好的消除,匹配效果达到最优,此时蓝色椭圆框中的目的层段储层振幅的变化反映了流体或压力的变化。振幅变化最明显的位置,即为S2块A14井动用的构造高部位。振幅属性的变化与生产动态认识吻合,证明一致性处理效果较好。

4 目标性时移地震资料解释

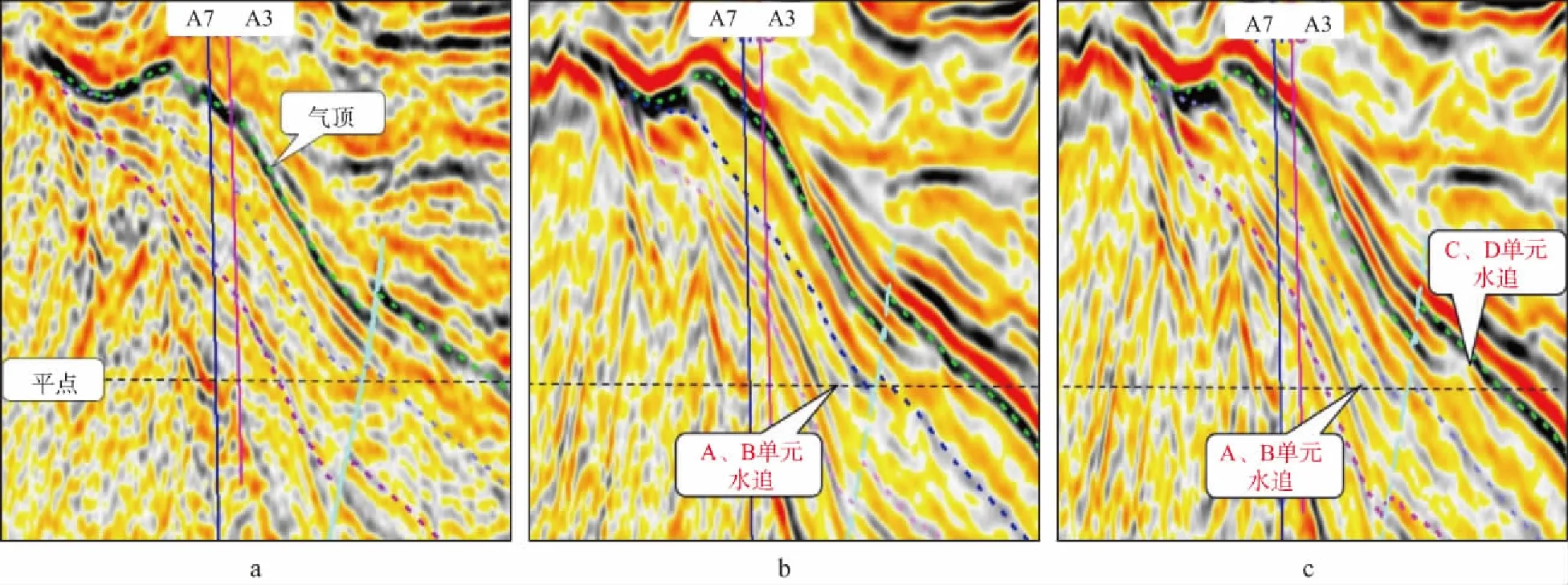

4.1 监测气水界面变化

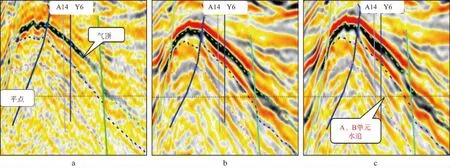

N1区和N2区连通性较好(地层压力同步下降),开采程度最高、压降最大。目前采出程度为75%,压力系数约为0.2。A3井1996年投产,生产10年后2006年见地层水关停。同年将A3井在B流动单元进行堵水作业,实施后未见水,恢复正常生产,生产动态上说明储层纵向上B流动单元水追。从N1区和N2区的Inline2038测线1992年与2001年的时移地震剖面(图9a、图9b)可以看出,2001年B流动单元已经水追,但此时C、D流动单元水体没有明显追进,与生产动态完全吻合。

A7井2002年投产,生产不久即见水,2007年积液停喷,2010年在C流动单元进行堵水作业,堵水成功后恢复生产。生产一段时间后于2012年因积液再次停喷。由于2001年B流动单元已经水追,说明A7井投产不久见地层水来自B流动单元。从2018年时移地震剖面(图9c)可以看出,C、D流动单元也已经水追,与生产动态完全吻合。

图9 监测线Inline2038时移地震剖面对比a 1992年三维地震剖面; b 2001年三维地震剖面; c 2018年宽线二维地震剖面

时移地震结合油藏生产动态表明:N1区和N2区开采程度最高,储层纵向上A、B、C、D 4个流动单元均已经水追,因此在生产井应合理控制采气速度,延缓水体追进。

S2区与N1区、N2区不连通,实钻井证实S2区具有独立的气水系统。S2区只有A14井生产,目前采出程度为48.5%,压力系数为0.27。A14井2001年投产,生产11年后于2012年见地层水关停。同年在A单元进行堵水作业,堵水后未见地层水,恢复正常生产。生产动态上说明储层纵向上B流动单元水追。监测S2区的Inline2400测线1992年、2001年、2018年时移地震剖面(图10)发现:2001年气水界面基本没变,2018年A、B流动单元明显水追,C、D流动单元气水界面基本没变,与生产动态完全吻合。

图10 监测线Inline2400时移地震剖面对比a 1992年三维地震剖面; b 2001年三维地震剖面; c 2018年宽线二维地震剖面

综上所述,崖城13-1气田由北向南,水体追进逐渐减弱,与气田的生产动态完全吻合,达到了利用时移地震监测气水界面变化的目的。另外S2区开采程度相对较低,且水体追进程度较低,可以部署调整井。

4.2 监测地震振幅属性变化

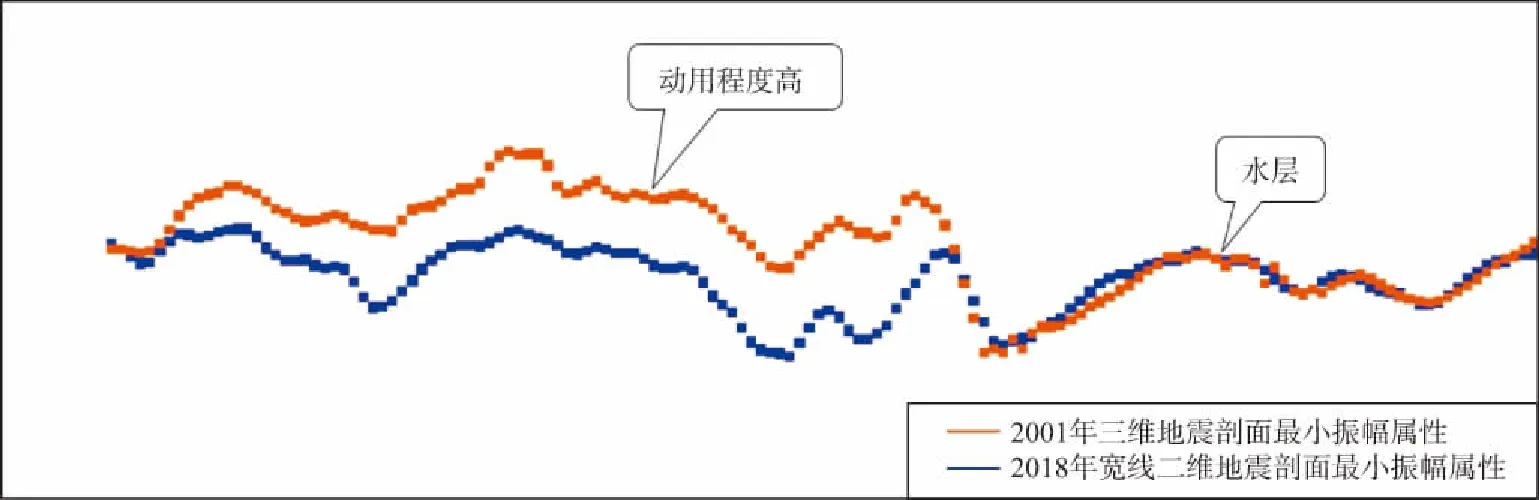

随着气田的不断开发,含气饱和度逐渐降低,含气砂岩顶面与上覆泥岩阻抗差逐渐减小,从而导致最小振幅属性逐渐降低。分别提取监测N区的Inline2038测线2001年三维地震剖面与2018年宽线二维地震剖面气层顶面的最小振幅属性(图11)。从图11可以看出,A7井动用程度较高的部位最小振幅属性差异较大,气水界面以下水层最小振幅属性基本重合。

图11 监测线Inline2038时移地震最小振幅属性差异对比

采用相同方法提取监测S2区的Inline2400测线2001年三维地震剖面与2018年宽线二维地震剖面的最小振幅属性(图12)。从图12可以看出,A14井动用区域最小振幅属性存在差异,但差异量较N区小,说明S2区动用程度较N区相对较低,同样气水界面以下水层最小振幅属性基本重合。

图12 监测线Inline2400时移地震最小振幅属性差异

综上所述,崖城13-1气田由北向南,振幅属性变化逐渐减小,N区动用程度高振幅属性差异大,S2区动用程度低振幅属性差异相对小。时移地震认识与气田的生产动态完全吻合,达到了利用时移地震监测振幅属性变化的目的。另外结合气水界面变化认为S2区存在部署调整井潜力。

4.3 调整井实施方案

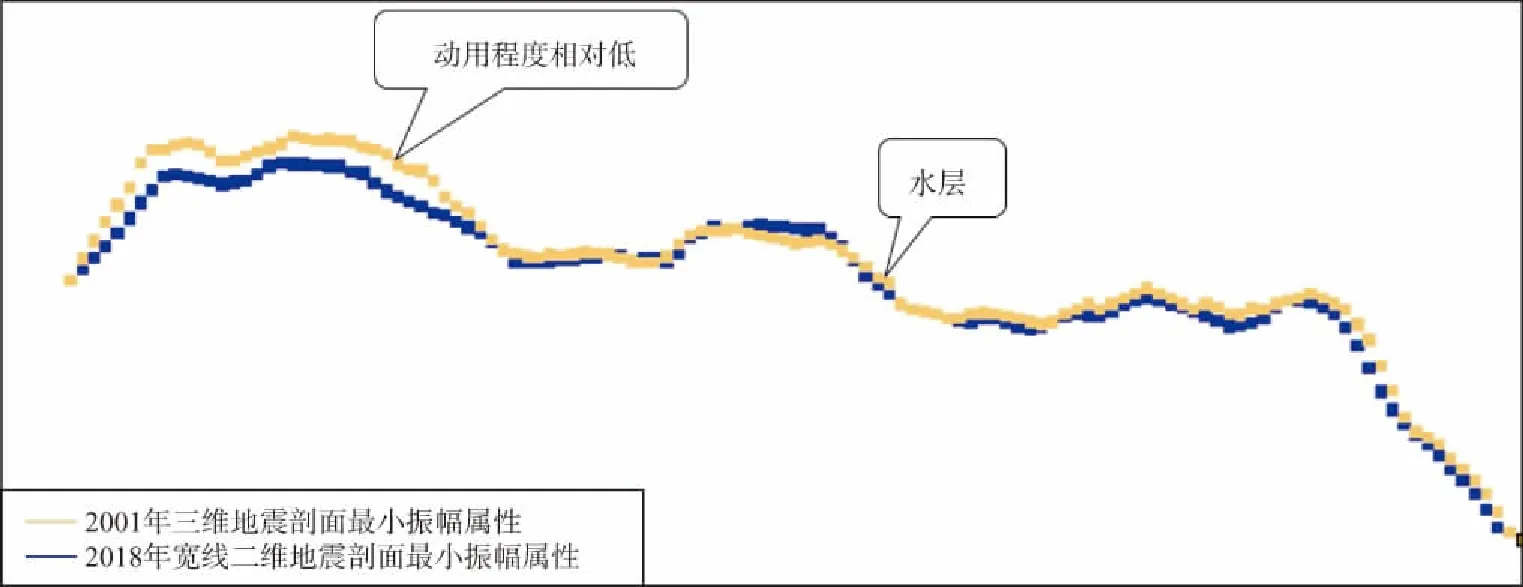

2018年采集的宽线二维地震资料过S2区的4条航海线完全相邻且中间无缺线,相对于单条航海线的横向孔径明显增大,因此开展了小块窄三维地震资料处理。对比窄三维地震资料平面最小振幅属性与2001年三维地震资料平面最小振幅属性(图13)发现:S2-1区仍然表现为亮点特征,说明平面上S2-1区动用程度较低。

图13 平面最小振幅属性对比a 2001年三维地震资料平面最小振幅属性; b 2018年宽线二维地震资料平面最小振幅属性(小孔径三维处理)

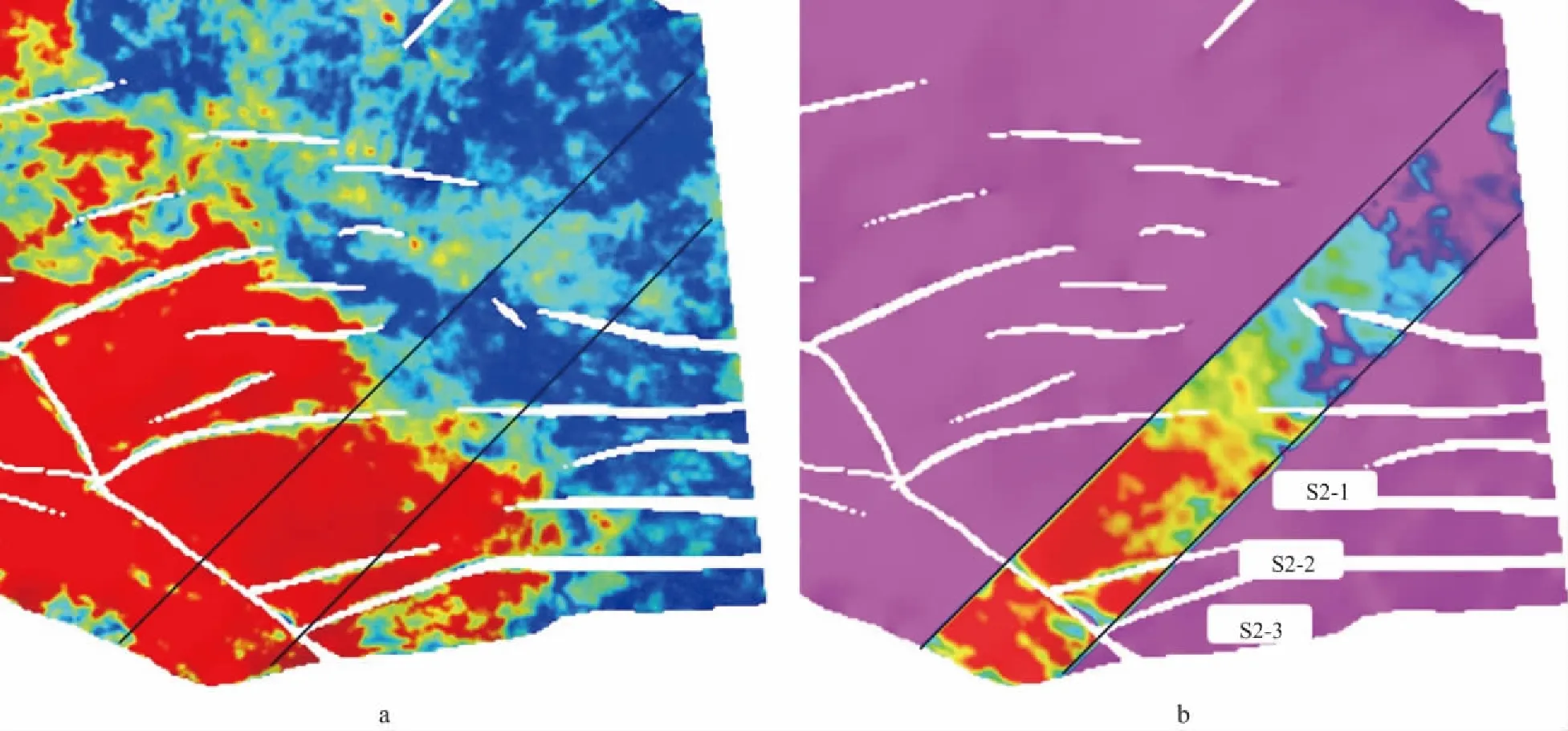

另外S2-2区与S2-3区受断层影响,储量动用程度相对S2-1区更低。因此在构造较高部位、储层厚度较大位置、属性亮点位置部署调整井A17井,平面上动用S2-2区、S2-3区储量,纵向上贯穿陵三段(图14)。完善井网提高平台年限内区块采收率,采用水下井口天然能量衰竭式开发,单井最终累增气约10×108m3。

图14 调整井A17井平面位置(a)及过井地震剖面(b)

5 结论

利用宽线二维地震进行时移地震研究在我国海上尚属首次,得到以下几点认识:

1) 崖城13-1气田从北向南气水界面与振幅属性变化均不断减小,其中北部区块开采程度最高的地方,压力下降最大,时移地震气水界面及振幅属性变化也最明显,储层纵向上A、B、C、D流动单元均有水追迹象。S2-1区储层纵向上A、B流动单元水追且振幅属性变化相对较小,S2-2区及S2-3区基本没变化。整体分析认为S2-2区和S2-3区存在较大深度挖潜潜力,部署了一口开发调整井。

2) 低成本宽线二维地震与三维地震可以进行时移地震研究,采集测线部署应充分依据油气田生产动态信息,对于重点关注区域可结合偏移孔径需求合理设计多条测线进行小孔径三维处理。

3) 受平台、海况、费用等限制,时移地震无法做到完全的一致性采集,因此海上非重复性时移地震处理至关重要,在进行去噪、鬼波压制、去多次波等常规保幅处理基础上,重点进行一致性处理、针对相位Q补偿、互均衡处理等一致性处理技术,最大限度地保持两次地震数据的一致性。

4) 崖城13-1气田时移地震采集时机较晚,下一步对于其它油气田时移地震采集,论证阶段应进行岩石物理实验,测量纵波速度与压力的变化关系,拐点处即为时移地震采集的最佳时期。