超声引导下的胸椎旁神经阻滞对肺结核患者开胸手术后细胞免疫功能的影响

李红新,苏铎华,徐 宁,孔德煜,杨 仁,温海明,周辉林,薛宗锡

广州市胸科医院麻醉科,广东 广州 510095

现代免疫学研究证实,机体的免疫状态与结核病的发生、发展及转归有着密切的联系[1]。研究表明,人体感染结核分枝杆菌后,有超过90%的受感染人群尽管体内有病原体长期存在,却并不发病,当机体的免疫状态下降时,便会引发病变重新活动[2]。手术创伤及术后疼痛刺激能够抑制机体围术期免疫功能[3-4],而不同的麻醉方式、麻醉药物及术后镇痛对患者围术期因手术创伤及疼痛刺激引发的免疫抑制可以产生不同的影响[5]。超声引导下的胸椎旁神经阻滞(TPVB)作为胸科手术重要的麻醉及镇痛技术,已在临床得到广泛研究与应用,但对于肺结核患者开胸手术围术期细胞免疫功能的影响,目前尚未见文献报道。本项目对此展开如下临床研究,旨在寻找一种可以镇痛疗效确切且对患者细胞免疫功能影响较小的麻醉方案。

1 资料与方法

1.1 一般资料

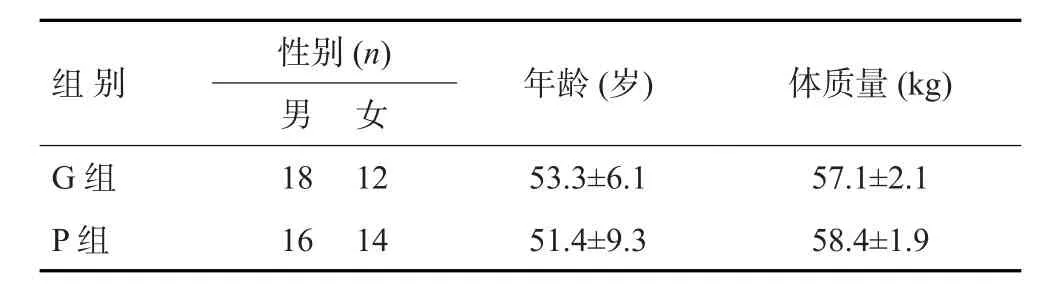

选择2019年5~11月我院收治的60例肺结核拟行开胸手术治疗患者,包括肺结核空洞、结核性脓胸等。纳入标准:术前无严重高血压、心脏病、糖尿病等合并症;ASAⅠ~Ⅱ级;自愿接受术后镇痛方案并签署知情同意书。排除标准:中枢神经系统疾病、免疫系统疾病、合并严重心肺功能衰竭、脊柱畸形、背部拟穿刺部位皮肤有感染者。其中男34例,女26例,年龄19~60岁。使用随机软件将患者随机分为全身麻醉组(G组)及全身麻醉复合超声引导下胸椎旁神经阻滞组(P组),30例/组。两组患者性别构成、年龄及体质量等基本资料差异无统计学意义(P>0.05,表1)。本研究经本院医学伦理委员会审核同意。

表1 两组手术患者一般情况比较Tab.1 Comparison of patiens'general information(n=30,Mean±SD)

1.2 麻醉方法

术前1 d访视患者,筛选病例,对入选患者取得知情同意并签署知情同意书,镇痛宣教并教会患者使用视觉模拟评分(VAS;0分为无痛,1~3分为轻度疼痛,4~6分为中度疼痛,7~10分为重度疼痛)及术后自控静脉镇痛泵。

患者入手术室后建立外周静脉通道,常规心电监护及脑电双频谱指数监测。麻醉诱导前先在局麻下行桡动脉穿刺及锁骨下或颈内深静脉穿刺,监测有创动脉血压及中心静脉压。P组患者在超声引导下行TPVB,患者取侧卧屈曲体位,背部突出,术侧朝上,选择拟开胸侧切口肋间隙对应的椎间隙(T4~5或T5~6)。对拟穿刺部位的皮肤进行消毒,铺巾,使用uSmart 3200 T便携式彩色超声系统12 L 5 A高频线阵探头。用无菌隔膜包裹超声探头,探头长轴与脊柱垂直,在穿刺点附近进行超声定位,调整探头选取椎旁间隙。在超声探头长轴外侧进行局部麻醉,在超声引导下使用9号腰穿针平面内进针,待针尖进入椎旁间隙后,回抽无气、无血等液性物质,然后缓慢注入0.375%罗哌卡因(AstraZeneca AB注册证号:H20140763)0.4 mL/kg。在超声平面内可见胸膜向下方移动,椎旁间隙扩大,注药10 min后测试神经阻滞平面,确认椎旁神经阻滞有效后纳入P组。

两组患者均采用相同的药物进行全麻快速诱导:咪达唑仑0.05 mg/kg、丙泊酚2 mg/kg、舒芬太尼0.4μg/kg、罗库溴铵0.6 mg/kg。气管插入双腔气管导管,听诊定位左右分隔良好后接麻醉机行机械通气。麻醉维持采用静吸复合全麻维持,术中持续泵注丙泊酚4~6 mg/(kg·h),吸入七氟烷1%~2%,调整丙泊酚和七氟烷的用量使脑电双频谱指数值维持在40~55。术中根据需要追加罗库溴铵10 mg/次,舒芬太尼 5~10 μg/次,根据术中患者生命体征变化合理使用血管活性药物(阿托品、多巴胺等),维持患者血流动力学的平稳,术毕时停用麻醉药物。待患者自主呼吸恢复,有指令性反应,符合拔管指征时拔除气管导管。两组患者均在手术结束时连接静脉自控镇痛泵行静脉自控镇痛。配方如下:地佐辛0.6 mg/kg+舒芬太尼1.2 μg/kg+甲磺酸托烷司琼0.2 mg/kg,生理盐水稀释至150 mL,设置背景输注2 mL/h,自控剂量为0.5 mL,锁定时间15 min。

1.3 观察指标

记录两组患者手术时间及失血量;术后6 h(T1)、12 h(T2)、24 h(T3)和72 h(T4)对患者行安静状态下和咳嗽时VAS评分;所有患者均于术前1 d(T0)和T1、T2、T3、T4时抽取肘静脉血2 mL加入k2EDTA抗凝试管,进行流式细胞仪(Beckman coulter,型号EPICS-XL)检测T细胞亚群。取外周全血100 μL并分别加入20 μL CD3-FITC、CD4-PE、CD8-ECD(Beckman coulter)进行检测。记录CD3+、CD4+、CD8+的百分率及CD4+/CD8+比值,采用BDFACSDia软件分析数据。

1.4 统计分析

采用SPSS22.0统计软件进行统计分析,计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用t检验,计数资料比较采用卡方检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

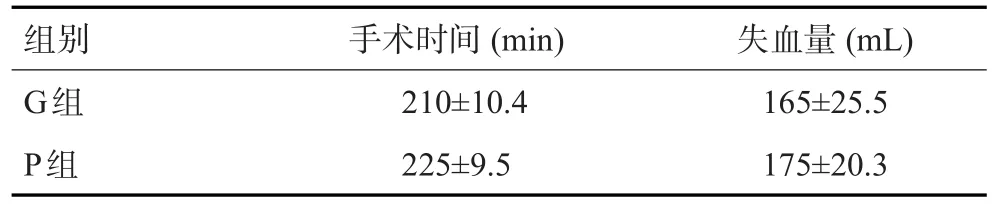

2.1 两组患者手术时间及术中失血量比较

两组患者手术时间及术中失血量比较,差异无统计学意义(P>0.05,表2)。

表2 两组患者手术时间及失血量比较Tab.2 Comparison of patiens’operative time and blood loss(n=30,Mean±SD)

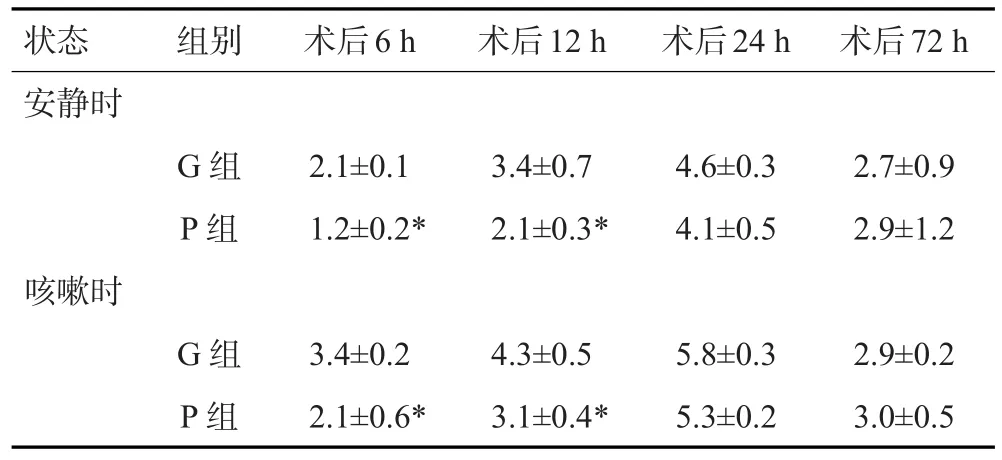

2.2 两组患者术后各时间点VAS评分

在安静和咳嗽状态下,P组患者在术后6、12 h的VAS评分均低于G组(P<0.05,表3)。

2.3 两组患者CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+的变化

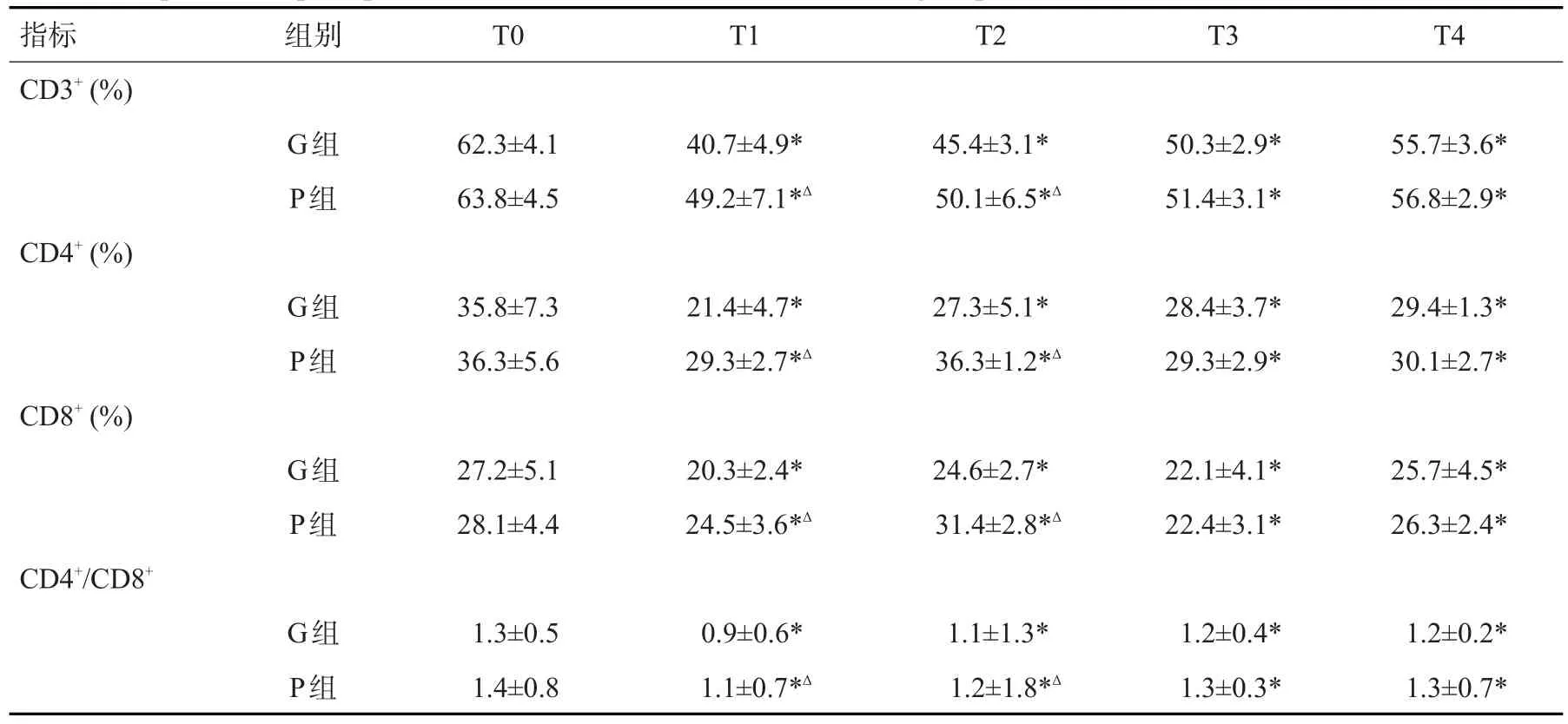

组内比较,两组患者 CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+在T1、T2、T3、T4时间点较T0均有下降,差异有统计学意义(P<0.05,表4);组间比较,P组患者CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+在T1、T2时间点较G组患者高,差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组手术患者术后各时间点VAS评分比较Tab.3 Comparison of VAS scores at different time points after operation between the two groups(n=30,Mean±SD)

3 讨论

结核分枝杆菌是较为典型的细胞内寄生菌,主要存活于巨噬细胞内,可以诱导广泛的免疫应答反应,其所诱导的免疫应答机制及参与因素较为复杂。目前认为T细胞介导的细胞免疫反应是结核病最重要的免疫应答反应,CD3+、CD4+、CD8+T细胞均参与了抗结核感染的保护性免疫应答反应[6]。已有研究显示T淋巴细胞亚群数及比例在结核病的治疗效果及预后判断中具有重要的价值,有研究分析认为,随着结核病患者外周血CD3+、CD4+T淋巴细胞计数的逐步降低,结核分枝杆菌可能更易播散至肺外[7]。另有研究认为,结核病患者免疫水平低下,导致CD4+/CD8+比例失调,病情越严重,结核病患者的CD4+/CD8+比例越低[8]。人体外周血成熟的T细胞根据细胞表面CD抗原的不同,可以分为辅助性CD4+T细胞和抑制性CD8+T细胞两个亚群,CD4+/CD8+在体内维持动态平衡,而肺结核患者开胸手术麻醉方法、麻醉药物及术后镇痛等会正向或负向地影响着患者的免疫平衡,从而影响患者术后结核的复发、治疗效果及康复。

表4 两组手术患者围术期免疫指标的变化比较Tab.4 Comparison of perioperative immune indexes between the two groups(n=30,Mean±SD)

本研究中,两组患者的CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+各值在T1、T2、T3、T4时间点较术前T0均有下降(P<0.05),提示患者的细胞免疫功能在术后受到一定程度的抑制。目前普遍认为引起患者围术期免疫抑制的众多因素中,手术创伤及术后疼痛引起的应激反应和麻醉诱发的免疫抑制是患者围术期免疫抑制的重要原因,而手术创伤对患者免疫功能的影响较麻醉因素的影响更为明显[3]。研究认为,这种免疫功能抑制常在手术的数小时内发生,具体持续时长与手术创伤的范围及严重程度成正比[9]。机体的免疫应答反应是通过下丘脑—垂体—肾上腺轴和交感神经系统调节的,下丘脑—垂体—肾上腺轴和交感神经系统的激活可以抑制T细胞介导的免疫反应以及引发血浆中儿茶酚胺水平的升高和皮质醇激素的释放[10]。而开胸手术创伤大,切口疼痛刺激强烈,通常会引发机体产生剧烈的应激反应。有研究表明,围术期心理应激反应及生理应激反应均可抑制患者的细胞免疫功能,主要表现为T淋巴细胞和自然杀伤细胞数量减少和活性减弱[11]。有研究发现大手术能够对机体术后免疫功能产生抑制,抑制程度与手术创伤大小成正比,并且创伤越大,持续时间越长[12]。前期在对30例肺结核开胸手术患者术后T淋巴细胞亚群的动态观察中,可以发现术后无镇痛患者的细胞免疫功能抑制可以持续至术后1周[13]。可见手术创伤的程度、疼痛刺激的大小与T淋巴细胞数及其亚群比例的改变呈现一定的相关性。因此选择合适的麻醉方式及麻醉药物对过度的手术应激反应进行调控,避免免疫功能过度抑制,一直是胸科手术麻醉研究的热点,尤其是对于术前已有免疫功能受损的肺结核患者开胸手术。

在早期研究中,我们对90例肺结核行开胸手术患者分别行静脉术后镇痛、硬膜外术后镇痛及无镇痛,动态观察了3组患者围术期T淋巴细胞亚群的变化,发现有效的术后镇痛可以减轻患者围术期细胞免疫抑制[13]。此外,较多的研究也证实术后有效镇痛可以减轻患者围术期免疫抑制。有研究发现椎旁神经阻滞复合全麻与硬膜外阻滞复合全麻均可减轻患者术后早期的炎性反应[14]。另有研究发现硬膜外术后镇痛组72 h内细胞免疫功能抑制较静脉术后镇痛组轻且恢复更快[15]。可见,不同的麻醉方法、镇痛方式及不同的镇痛药物对手术患者围术期免疫功能抑制的影响不尽相同,而对于术前细胞免疫功能低下的肺结核患者,其影响尤未可知。本研究中,两组患者术后均实施了静脉术后镇痛,但在术后6、12 h表现出了镇痛评分的差异性。P组患者的VAS评分低于G组患者,而其CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+各值在这2个时间点均高于G组患者,表现出对T淋巴细胞亚群影响的差异性,这可能是因为P组患者在术前实施了超声引导下的胸椎旁神经阻滞。TPVB是指将局麻药注射到胸椎旁间隙,阻滞注射部位同侧邻近几个节段的躯体感觉神经和交感神经,产生躯体相应节段麻醉镇痛的效果。研究显示,椎旁间隙大剂量单次注射局部麻醉药物时,局部麻醉药物的吸收并不会因此增加,血浆药物浓度安全,并不会增加局麻药中毒的风险[16]。有研究报道,在应用长效酰胺类局麻药罗哌卡因行TPVB时,其镇痛效果可以持续至术后12~18 h[17]。在本研究中,P组患者采用了单点单次0.375%罗哌卡因行TPVB,而在术后早期的VAS评分低于G组患者,可见其早期的镇痛效果优于G组患者,且在对患者术后早期T淋巴细胞亚群的影响上,也表现出了差异性,减轻了患者术后早期的免疫抑制。这可能是因为相比单纯静吸复合全麻,TPVB可以在胸椎旁间隙神经根水平阻滞经交感神经传入的手术创伤刺激,从而减轻由之引起的神经内分泌反应,达到免疫保护的目的;同时,也可能与TPVB减少了围术期阿片类药物的用量有关。在我们早期的研究中,发现TPVB复合静吸复合全麻可以减少肺结核开胸手术患者术中阿片类药物的用量[18]。有研究在对60例肺叶切除患者行分组采用不同麻醉方法,同样观察到TPVB可以减少围术期阿片类药物用量[19]。而阿片类药物是目前众所周知的能够引发免疫抑制的药物,通常会抑制T淋巴细胞增殖,减少自然杀伤细胞活性,其中舒芬太尼还会抑制白细胞迁移,从而导致机体的免疫抑制[20]。

综上所述,围术期应激反应机制复杂,引发术后免疫抑制的因素也很多,实现围术期免疫保护的手段也多种多样,但超声引导下的TPVB作为一种特定的麻醉技术,可以安全有效地应用于肺结核患者开胸手术,增强患者术后早期的镇痛效果,并可减轻患者围术期的细胞免疫抑制,对于肺结核患者行开胸手术是一种较好的麻醉方法。至于超声引导下的TPVB对肺结核患者开胸手术围术期体液免疫功能的影响,以及对患者术后结核复发、病情转归及术后康复的影响,还有待进一步的临床研究。