叙事空间视角下桂北传统聚落之研究

王静文

韦伟

毛义立

一、引言

传统聚落是人类社会文化的一种空间状态与人文形态,其所包含的历史人文、社会关系等的多种要素远远超越其实体地域的意义,当前对传统聚落的研究也更多从对其物质形态的关注转移至对其物质形态与社会文化联系的关注,从过往纯粹建筑学视角转入社会历史文化与民俗关系等的结合,研究方法也更加多元。文中尝试以“叙事空间”视角(融合文化人类学理论)对桂北传统聚落进行解读,结合其空间形态分析探讨其隐含的文化与社会本性。非同于纯粹的物质空间形态分析方法,“叙事”提供了一种针对生活体验、集体记忆以及其他场所品质特征等的描述性的方法[1],可将物质空间与社会人文等内容整合,而“叙事空间”则是传承历史文脉、延续集体记忆、唤起人们心灵深处的情感共鸣和激发新的情感体验的空间,基于“叙事”空间解构的传统聚落更能回归对聚落及其所内含社会人文的本质的探究。研究中引入凯文·林奇的意象理论与比尔·希列尔(Bill Hillier)的句法理论等叙事空间研究方法,将聚落中人类认知、社会活动事件等与聚落空间形态有机结合,从“叙事空间”角度对传统聚落进行系统分析与解译,提炼出其“叙事”空间结构与组织特征及其隐含的社会文化规范,以期对城镇化语境下传统聚落的保护、传承与发展作出有益的探讨与引导。

二、“叙事空间”与传统聚落

1.“叙事”与“叙事空间”

叙事(narrative)是人类本能的一种表达方式,意指信息传送者与信息接受者之间的信息传达这样一个过程,可以借助语言或其他多种媒介实现。叙事学(Narratology)作为一种理论最初兴于法国20 世纪60 年代,20 世纪末逐渐出现空间化的转向。“叙事的过程不单是时间结构,更应是一个空间结构”[2],是因为叙事为我们展现的还包括所叙述对象的组织与形式。基于此,空间叙事学(Spatial Narratology)应运而生。作为后经典叙事学的重要分支,空间叙事学强调叙事的时间、空间二重性,认为空间在一定情况下即是叙事的主体,其研究关注作为叙事主体的空间形态与特征及其对观者带来的体验与感知。空间叙事学的这些特征也使其成为分析与研究各类空间的一门理论,自20 世纪七八十年代,空间叙事逐渐被引入城市科学领域,为研究城市空间与形态提供了一个新的视角。

作为一种基于叙事理论的城市空间研究的方法,城市叙事空间研究关注城市环境中叙事信息与空间结构的内在联系,其核心问题是叙事如何在空间中多层次展开,以及如何利用叙事原则来组织空间结构使其更符合人的经验,其目的是使空间与社会、文化更为一致并且使环境更易于被人感知与认同。[3,4]其理论根本即是将作为观者的人置于空间中,以人的视角体验与感知空间,进而得出空间形态特征的结论,这里的叙事空间是能够被认知的空间,作为集体记忆的基本载体,历经与承载过多样化的事件、故事,在漫长的历史进程中不断演化并建构出特定的形式与结构,并因为承载了人类的记忆而成为一个鲜活的、动态的空间。从此意义上而言,传统聚落的空间也是一个典型的“叙事”空间,是各类集体记忆、历史事件、社会认同等的时空容器,作为漫长历史演进中留存的空间,传统聚落是表述各民族地域历史印记、文化个性与地方认同的媒介,具有鲜明的历史叙事动机。

2.传统聚落叙事空间体系构成

传统聚落具有强烈的时空两重属性与典型的叙事特征,传统聚落空间承载着不同时期的社会行为与活动事件,人们通过此行为事件空间的认知形成对聚落独特的意象,进而产生对聚落的认同与归属感。通常人们对外部环境或空间的认知或是说产生印象与记忆总要经历“物—场—事”三个层次,其中,“物”是指各类建筑物、构筑物或其他自然物质要素,而“场”是指行为和事件发生的空间或环境,场所有着物质空间(物质环境)与社会人文(人、行为等)的双重属性,“事”则是指相关的事件或故事。“物”作为实体,可以是历史的留存;“场”作为“物”存在与“事”发展的载体,见证与历经人类的各类故事、事件,承载历史的转换变迁,“事”则赋予环境丰富的意义与内涵,是环境活力的调节器。环境中存在的“物”可以予人以视觉、触觉或听觉的直观感受,而真正让人印象深刻的还是那些由“物”整合“事”而形成的“场”所空间;“物”“事”整合并与“场”在时间维度上相互融合,最终形成的便是极具“叙事”意味的“空间”。

借鉴诸多学者有关城市叙事空间理论的研究[5-10],传统聚落叙事空间构成可归纳为空间要素、时间要素与事件要素。(1)空间要素。作为留存下来的实体形态,传统聚落是民族物化的符号与资产。聚落中的民居、街巷、广场、公共建筑(标志物)等空间元素被遗留下来,这些要素烙印着过往人们共同生活过的印记与痕迹,作为诸多行为、活动、事件发展的背景而承载着聚落集体的记忆。对于当地人们而言,此空间要素的意义已经远超其所具有的功能,传统聚落也正是由经这样的空间纽带将过往历史与现实存在连接在一起,无形中,此类空间要素也演绎为传统聚落的记忆密码,具有典型“叙事”的意义。 (2)时要素。“叙事”是时间的艺术[11],建构主义者认为叙事时间反映的是叙事者对历史时间的主观感受,是存在的时间(或称“心理时间”)。聚落是时间的产物,传统聚落历经时光长河的演变而沉淀为当下的形态,在此过程中,聚落发生的各类行为事件、思想意识、民俗风情等内容随着时间的流逝而逐渐演化为聚落独有的记忆或约定俗成的传统,也造就了传统聚落独特的人文传承与历史底蕴。对传统聚落的梳理离不开对其发展时间纵轴的剖析,传统聚落也正是因为其所拥有的历史而彰显文脉的厚重,聚落空间中的诸多行为、事件也因时间而突显出其意义与内涵,也正是在时间的纵轴中,聚落空间内实体物质、叙事的内容共同构成叙事的本体而融入聚落叙事过程中。(3)事件要素。传统聚落由于行为、活动、事件的介入而具有了叙事的特性。传统聚落中民间传说、历史故事、民俗活动、传统节事、文化传统以及当地名人传闻轶事等皆构成了聚落叙事的本体,虽然这些事件要素是非物质性的,却是聚落活力的调节器,聚落空间也因为事件的介入而更具人文意味与情怀。

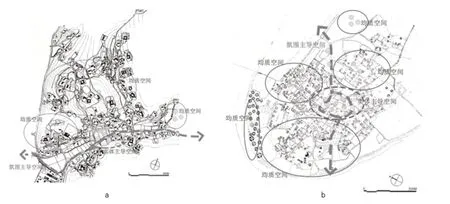

三、桂北传统聚落叙事空间的认知分析

广西桂北地区位于湘、黔、桂三省接壤处,这里集聚着苗、瑶、壮、侗等民族,因其地理环境、位置、气候与交通条件等的特殊性,在相对封闭的环境下,许多历史颇久的传统聚落留存发展至今,并形成了独特的聚落环境与风格。作为桂北各民族集体记忆的集聚与桂北文化传承特定的载体,这些传统聚落呈现出强烈的“叙事”空间特征:是一个易被感知的空间,人们在此环境中能产生体会、反思、缅怀、感动等各类情怀与感受,进而易形成情感共鸣、社会归属与民族(文化)认同。文中选取了桂北不同区域的两个传统聚落案例(图1),基于叙事视角对其空间结构特征及其社会人文内涵进行研究,其中图1-a是依山就势自然发展起来的聚落,图1-b 则是在平地上自由生长的聚落,尽管因自然地理区域等元素的不同而使得聚落的具体空间布局有所不同,但都因其空间的历史性并承载着诸多事件(故事)的发生而呈现出叙事的特征。

图1:桂北传统聚落

1.基于意象理论的聚落叙事空间结构分析

空间叙事学的研究方法与林奇的城市意象研究方法有诸多共同之处:两者都强调叙事主体的时间、空间的二重属性,两者皆基于观察者(人)对空间的体验与感知进行相关研究,皆利用空间结构分析的方法来说明问题。也可以由此推断,聚落的叙事空间结构与林奇的意象结构有很大程度的相似拟合性。稍有不同的是,意象理论关注要素在空间层面给人们的体验与感知,尤其是视觉感知;而空间叙事学则更关注在视觉体验的基础上空间向人们所传达的信息与空间的叙事性,其中融入了更多的社会人文内涵。

林奇的意象结构是由边缘、区域、路径、节点、标志物五大要素所构建的一个有机整体。[12]其中,边缘界定与划分空间;区域作为均质空间,具有可进入性;路径起着联接的作用;节点兼具集聚与联接双重作用;标志物作为参照物则具有引导与识别的作用。桂北传统聚落中,边缘通常对应的是聚落的边界线、稻田的边缘或河流的边界线等;区域表现为传统民居建筑区、聚落外围的田间地头或林木茂密区等;路径则对应聚落中的各级街巷道路;节点在聚落中的形式较丰富,既可是较大空间的公共广场,如鼓楼坪等,也可是路径上的转折点,如井亭、桥亭等;标志物则往往是聚落中代表性的建筑或构筑物,如鼓楼、风雨桥、戏台、宗祠、寺庙等,这五要素作为桂北传统聚落叙事空间要素的主要构成,为事件的发展和意识的流动提供了物质基础。从叙事空间视角而言,聚落作为能够被认知的空间,因为承载了各类事件的发生与人们的集体记忆而成为鲜活的、动态的、叙事性空间。需要指出的是,聚落事件与城市事件稍有不同,聚落中各类民俗活动、传统节事等是与民众生活及文脉传承更为息息相关的事件,于聚落民众而言更具有人文意义。在桂北传统聚落叙事的本体中,这些民俗活动、传统节事作为隐性的聚落记忆素材,与显性的聚落记忆素材(聚落意象要素等)一样,包含着复杂的聚落历史感,其本身的叙事特性是保证与传承聚落记忆的重要因素。对桂北传统聚落各类民俗活动、传统节事(以侗族为例)及其所发生的空间等进行梳理,可发现在桂北传统聚落的叙事结构中,空间要素与事件要素存在以下(表1)的对应关系。

空间叙事学中空间(叙事)要素可划分为均质空间、实体主导空间与氛围主导空间三类[13]。其中,均质空间是具有同一感知性的空间;实体主导空间是以标志物为主导维系的空间;而氛围主导空间则是以特色空间作为主导的空间。对应意象各要素及其在空间中所起作用,可将桂北传统聚落叙事空间要素进行以下(表2)的分类。故此,可从宏、微观层面对桂北传统聚落以“均质空间”“实体主导空间”及“氛围主导空间”进行其空间结构的分析。传统聚落空间以民俗活动、传统节事等(事件)为背景,聚落故事(事件)皆在聚落空间里演绎发生,这个空间被作为事件背景出现的次数愈多,愈说明这个空间在聚落民众情感中的重要性。通过将这些民俗活动与传统节事场所在聚落空间的叠加,可建构出桂北传统聚落整体的叙事空间结构(图2),并可以找出其中最具地域文化内涵与叙事特征的空间。

图2:桂北传统聚落事件分布及其叙事空间结构

均质空间:在传统聚落中,这类“均质空间”本身即包含着某种功能或场所的意义,通常其形式与功能反映着某一特定的文化内涵。桂北传统聚落中大片的传统民居建筑区与其外围的田间地头和林木茂密区等在其空间范围内各个部分予人以基本一致的体验,也即是说具有相同的感知性,具有空间均质的功能性与识别性,故可称之为“均质空间”。相对“主导空间”而言,此类空间的“叙事”性较为平和,聚落先民们朴素的原初的居住模式、生态意识与农耕文化理念便印记在这类空间中。桂北传统聚落在最初选址时,不仅聚落周围保留有充足的耕地供开垦种植,而且聚落布局以及聚落与聚落之间也预留出适当的距离来满足生产活动所必需的空间,加之各类生态林木竹树的环绕种植,故此而形成了聚落与周围田地、山林自然融为一体的宏伟图景[14]。聚落传统民居建筑区域依凭其不同的群体组合与结构特征与外围自然环境两者相互融合,和谐共存,建构出稳定、有机的聚落整体“均质空间”与田园意象,并彰显出强烈的“可读性”与“可识别性”,给予观察体验者深刻的视觉感受与场所印象。聚落传统的诸多民俗节事活动与事件也在此“均质空间”展开,如吃新节、斗牛节、土王节等便在田间与林中热烈地开展,聚落各家族的姓氏节事便在传统民居区隆重举行,如此而进一步加深了区域的体验感与认知性。

桂北传统聚落意象(空间)要素及其承载活动事件(事件要素) 表1

桂北传统聚落叙事空间要素 表2

实体主导空间:在桂北传统聚落中这类“实体主导空间”通常是突出的标志物或空间网络结构中的交接点(节点),呈现出明晰的中心标志性与集聚性,占据或统领聚落中的空间领域,作为聚落事件(故事)的发生场所,是聚落各类民俗活动展开的主要背景,承载了聚落物化的历史、文化与记忆场景。从聚落景观组织而言,这类空间往往也是聚落的趣味所在或重要景观节点。在桂北传统聚落中,最具代表性的标志物是鼓楼、风雨桥、戏台、宗祠等。譬如,鼓楼以其突出造型与独特功能成为聚落的核心和最为显著的标志物;在空间设置中,鼓楼通常对应于戏台,轴线对称,围合出一个较为规整的广场(即鼓楼坪),而此广场便成为统一和凝聚整个聚落的核心,成为“合款”习俗的象征[15,16]。鼓楼在聚落中往往存留有上百年的历史,聚落中有关鼓楼的文字记载最早可追溯至明代,鼓楼已然成为聚落的象征,历届的聚落议事、制定制度等聚落内部重要政治性事件便发生于鼓楼,而聚落中重大的“月也”、赛芦笙等民俗节事活动便以鼓楼坪为背景而展开。又如,风雨桥作为一种廊桥,横跨溪河,常设置于聚落入口处,除却其基本的交通功能,更是聚落典型的赛芦笙、对歌等公共活动与社会交往的场所,不经意中成为聚落的突出标识甚或中心。风雨桥的存在历史也较久远,如程阳风雨桥已是全国重点保护单位,记录了当地民众无数的悲欢离合,是聚落集体记忆浓缩的载体。此类标志物及其所构建的“实体主导”空间不仅在聚落整体空间形态中极具控制与主导性,作为空间序列组织的高潮,更是聚落社会人文意义(仪式、信仰、议事)上的中心,是民众心理归属意义上的中心——在心理上建立秩序的终 点[17,18],给予民众强烈的归属感和场所感。这些标志物的设立,源于聚落人们对自然的尊崇、对人性的关怀以及对习俗传统或智者的敬重,是聚落中最具“叙事”意味的空间。桂北聚落中其他如寨门、桥亭、休息廊、井亭等节点也颇具代表性,这些节点或是位于不同街巷空间的转换处,或是因具有特殊主题性意味而予以人们深刻印象的小开放(广场)空间,并多处于寨民日常生活必经之地,契合居民认知与交往心理,聚落无数的故事也在此集汇,无形中这些节点及其所串联的“实体主导”空间已成为人们“心理的锚固点”。

氛围主导空间:这类空间并没有明晰的标志物,但却具有特色的空间并以此作为主导,传统聚落中此类空间的典型代表便是街巷空间或聚落边缘等,是可进入的,具有集聚与联结性。传统聚落历史发展的脉络使其叙事空间通常表现为依循轴线发展的趋势,并且随着历史的推进,叙事要素在聚落空间上不断叠加,呈现出空间要素性质、功能的线性集中。桂北传统聚落多依托对外交通路径发展起来,道路网络顺应自然地形起伏变化,借助渐次变化的街巷将虚实相间的空间串联组合,营建出整体和谐的聚落空间网络秩序。聚落街巷内部空间是静态、内向、步行而“小”尺度的,作为聚落社会生活最为平常的载体,更多展现出一种自由、亲切、随意生活状态的场景与映像。聚落中此类街巷空间除交通功能外,更承载着生活休憩、社会交往等多重功能,聚落中诸如“月也”、赛芦笙、“春牛”节事、“油茶”节事、祭“三王”节事及吃冬节事等多项民俗传统皆在街巷此“氛围主导空间”内展开发生。作为聚落日常主要活动轨迹的反映,聚落街巷记录了过往岁月的点点滴滴,将聚落中呈“碎片”状态的折射社会生活“印迹”的片段有序地串联,最终整合其他类叙事空间形成对聚落的拼贴全景图式(意象)。另一“氛围主导空间”聚落边缘则划分出聚落的内、外空间领域,界定了聚落心理认同与事件(故事)承载的场所范围。或可以说,聚落通过街巷、边缘等空间线索将聚落各部分联接为起承转合、逻辑严密的空间序列,如此而强化了聚落叙事空间的连续性、完整性与逻辑性,并最终建构出聚落历史空间的线性情节与聚落整体“叙事”空间结构。

2.基于空间句法的聚落叙事空间结构分析

叙事是作为一种场所意义的表达方式,来完成人与空间环境之间的信息交流的,从而让人们获得对空间的心理体验与情感反应,也是因为事件(故事)的存在,空间不再是简单意义的物质空间,而演变为一种认知性的空间,从此意义而言,叙事可作为一种理解空间的社会逻辑语言。与意象理论一致,空间句法也是基于空间认知来理解与描述城市和聚落空间。简单来说,空间句法通过对包括城市、聚落、建筑甚或景观在内的人居空间结构量化的描述,来研究空间组织与人类社会之间的内在关联,是理解人居(聚落)空间的社会逻辑语言[19]。空间句法为聚落叙事空间研究的完善、深化提供了一个新视角。同是作为理解空间的社会逻辑语言,空间叙事学更多基于现象学层面对叙事环境的定性解读,而空间句法则将人类活动与空间形态有机结合,提供了对叙事环境空间结构及其意义的量化分析与解释。

传统聚落句法分析参量值 表3

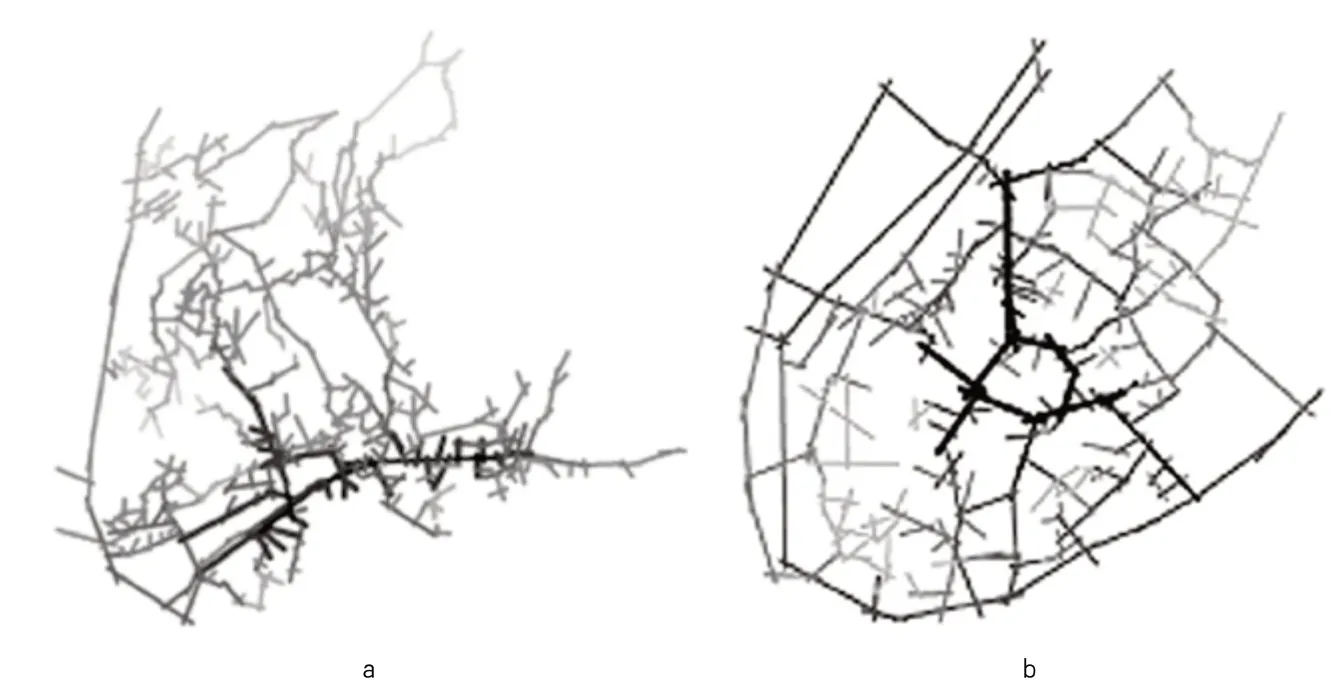

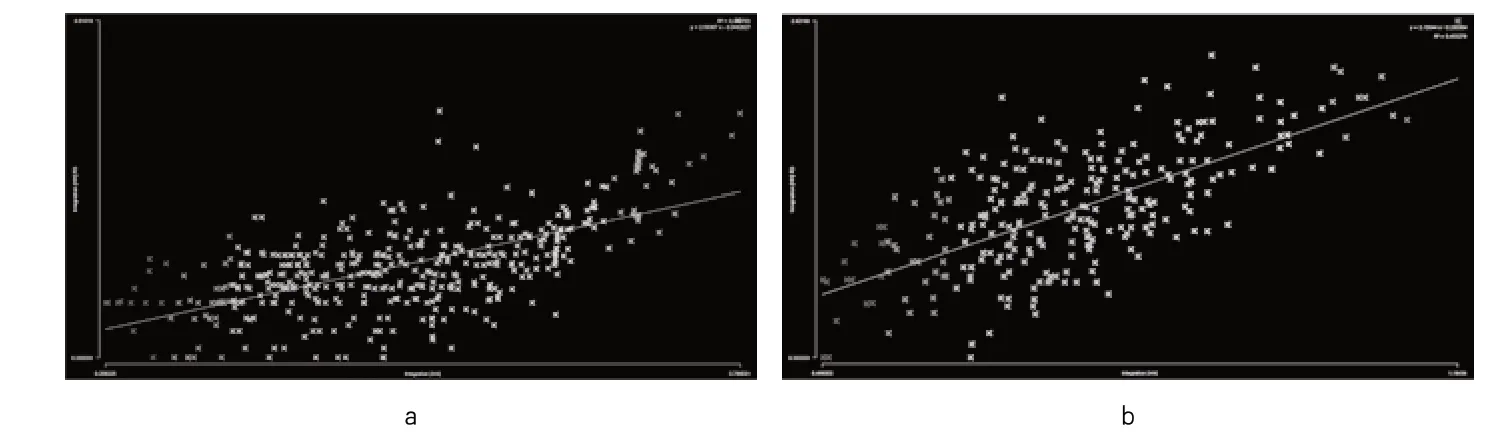

聚落研究中句法对其空间的表达与描述整合了人们日常使用与体验空间的方式,无论句法之轴线、凸多边形还是视域表示方法,都明晰了对空间的视觉感知与体验方式。研究中选取轴线对桂北传统聚落空间进行表达,在此,轴线是对聚落街巷、节点(标志物)等空间的高度概括与抽象,意味着人们在聚落中活动的行为路径与视觉的感知方向。传统聚落中街巷、节点等空间是居民最为平常的行为活动与社会交往的空间,更是诸多聚落故事、事件发生的背景与舞台,以最少与最长的轴线覆盖聚落全部的街巷、节点等空间,那么聚落整体空间便被描述为句法轴线地图,聚落整体的空间结构与秩序也由此而建构出来(图3)。为探寻人居空间结构及其与人类生活的内在联系,句法应用了数理模型来获取空间的某些关键特性,并借助一系列参量诸如集成度(也称整合度)、深度值、智能值等来量化解释空间结构、人们社会生活与空间行为等的相互关系(表3)。其中,集成度反映的是空间相对的可达与可视性,也即一个空间与周围其他空间的集聚(整合)或离散程度,在句法地图上则以色谱层级来反映该值域的大小,其中图3 红色区域的空间可达与可视性最高,意味着此处空间与周围空间高度集聚整合,拥有最多人流的汇聚,不同类型的社会交往、行为事件也多频繁发生于此;黄、绿色区域次之;蓝色区域最弱。智能值则是对空间可理解性的解释,智能意味着从局部空间易于感受整体空间,空间系统结构是清晰而易理解的,而非智能则很难有整体的概念,智能值高也就是可理解性强,而这类空间也往往是易于意象与被记忆的、让人印象深刻的空间。句法的这些参量其实很好地将空间与此中人们的行为、事件、认知等联系起来,进而将空间的“场”与“事”对应关联。

图3:桂北传统聚落句法图解(注:红色即深色整合度最高、黄色即深灰色次之、蓝色即浅灰色最弱)

图4:桂北传统聚落句法散点分析(智能值:空间可理解性)

桂北传统聚落a 与b 的句法地图中皆清晰呈现出聚落的句法结合核心与主导轴线(图3 中红色也即深色区域),结合核心意味着此处具有最强的空间集聚力与渗透力,是聚落句法意义上中心性最强的区域,此处对应的正是聚落鼓楼坪,由鼓楼、戏台等建筑围合而成,是聚落最核心的公共广场空间;而与此核心串联的主导轴线则是聚落最初的发展轴线(Rn 1.43,Rn 1.54),即聚落最早与外界联系的道路,现今也仍是聚落最主要的街巷。整体聚落空间以此核心和主导轴线为基点,向外延伸展开生长,空间轴线网络呈现出一种自组织式的分形,不同色谱层级的网络轴线有机结合,创造与建构出微妙变化的集聚(集成度较高的红色、黄色也即深色及深灰色区域)与离散(集成度较低的绿色、蓝色也即灰色及浅灰色区域)区域。对应桂北传统聚落所发生的民俗节事与传统活动等考察(表1),可发现聚落事件与聚落空间结构、功能存在较强的耦合性,重要的历史悠久的民俗节事与传统活动诸如“月也”“赛芦笙”“唱侗戏”“春牛节”“共耕节”等多高频地发生在聚落核心区域与主导轴线等集聚性强(集成度高)的空间,而“吃冬节”“姓氏节”等更生活化的节事活动及与居民日常生活息息相关的社会交往与事件则更倾向于在集聚性弱(集成度低)的空间发生。聚落中集聚性强的空间(鼓楼坪、主要街巷等)往往也是聚落最为活跃与开放的区域,承载着聚落中最为重要的庆典仪式与社会公共事件,是聚落中最具“叙事”意味的空间。而聚落中集聚性弱的空间则是聚落相对内隐庇护的区域,是作为居民住宅空间的外延,居民日常生活中许多不经意的社会交往与行为事件便以此为背景而展开,或可以说此类空间是居民日常“延伸的生活场所”,便也成就了“家庭叙事”空间的外延。

从可理解性视角而言,聚落a(0.399)与聚落b(0.433)的整体智能值(注:聚落a 智能值较b 低,这主要是因为聚落a 地处山地,部分街巷并未连通所致。)都不低(图4),这意味着聚落看似无序迷宫式的空间系统事实上在空间认知上却是清晰而不难理解的。相对聚落的其他区域,核心区域(集成度最高)的智能则更高,聚落a 中的结合核心智能值为0.646,聚落b 中的结合核心智能值为0.593,也就是说在人们的空间认知上,此处应是聚落中最为突显的空间。句法分析显示出集聚性强(集成度高)的区域与认知性强(智能值高)的区域在聚落空间中相互叠合,集成度愈高的区域,其可理解性也愈高,对应可意象性也愈强,反之,则可意象性愈弱。可意象性强的空间并非单纯的物质环境,更具有“场”的意味,更易被记忆与认同,也更易成为聚落诸多重大事件发生的容器与地域历史文化的载体,进而也更易成就居民心理的归属与社会的认同;相对可意象性弱的空间对外来者而言则易于“迷失”或记忆模糊,此类空间更多承载与记录了居民最为朴实的社会生活与行为事件的发展轨迹和历史印记。

句法地图对聚落对空间形态的解释反映出普通平面所不能观察到的种种属性与特征,清晰地再现出聚落与其叙事空间的结构特征及其所蕴含的深层次人文内涵。譬如,聚落中叙事性强与可意象性强的空间表现为高集成度轴线所架构的句法核心,而集聚性弱或可意象性弱的空间则更多成就了“家庭叙事”空间的外延;句法将空间符号化表达,这种方式以一种自然认知的方式隐喻地提炼与整合了传统聚落叙事空间要素及其间意蕴与关联的人文信息。还可发现,应用句法分析所得出的聚落叙事空间结构与基于意象理论对聚落叙事空间结构的解译相一致,其中聚落句法核心对应的是叙事“实体主导空间”,而聚落其他轴线对应的则是叙事“氛围主导空间”,聚落轴线之间的格网则对应了叙事“均质空间”。

四、结语

传统聚落作为漫长历史演进中留存的空间,承载与表述着各民族的历史印记、集体记忆、文化认同与心理归属,是典型的“叙事”空间。文中分别基于意象理论与空间句法对桂北传统聚落“叙事”空间进行了分析,此中聚落“叙事”空间可理解为聚落所有具有叙事性的要素给予人们体验与感知的叠合在空间上的表达。可以发现,在桂北传统聚落的叙事空间中,各类叙事要素的空间分布与设置微妙而平衡,一些对叙事空间影响较弱的叙事要素通常被安排在集成度低的集聚性弱的街巷空间或聚落外围,而叙事性较强的叙事要素则被设置在集成度高的集聚性强的核心公共广场等区域。譬如,街巷空间的迂回内隐(低集成度)与两侧民居建筑的衔接融合更契合居民日常琐碎“家庭叙事”的外延;而核心广场区域中,鼓楼、戏台、宗祠、庙宇、古树等集中布置,这样的布置方式将多个要素空间集中,功能的叠加则更突显核心广场区域的特色性与标识性,聚落中诸多重要社会议事庆典、民俗节事与传统活动多集中于这核心公共区域展开,进而更强化了人们对此区域的体验和认知,最终使得该片区域成为聚落叙事空间结构中最浓墨重彩的一笔。如此的设置突出聚落空间的认知性,从而使聚落具有明朗的叙事功能分区和清晰的叙事空间结构,这样的聚落叙事空间结构易于让人们接受并形成较稳定的意识定式,便于保留与传承。桂北传统聚落的叙事空间依托其街巷轴线纵深发展,其主导的轴线即主要街巷分布有大量的叙事空间要素,承载了大量的历史传统节事与活动(事件),并随着历史的演进还在不断叠加中;而其他轴线依托此主导轴线不断生长延伸,建构出自组织式的分形网络进而纳入聚落整体的叙事范围,如此而强化了聚落街巷轴线的总体叙事功能。并且桂北传统聚落中其物质载体与传统文化紧密关联,这种关联程度也决定了聚落叙事空间的环境品质,聚落的叙事空间呈现出历史积淀的厚重文化底蕴,例如,庙宇、鼓楼等分别作为桂北壮族、侗族聚落的核心标志与文化符号,在历史的发展进程中,几经变迁,但其本质的功能和意义依旧延续与保持,而其围合的庙宇广场与鼓楼坪更是成为聚落民众心理的归属和信仰的中心。

文中结合凯文·林奇的意象理论与比尔·希列尔的句法理论等叙事空间研究方法对桂北传统聚落及其叙事空间的分析还有待深入,但却可以发现,“叙事空间”为传统聚落的发展与保护提供了一个新视角。当今新型城镇化进程中更强调对传统聚落的动态保护,其目的是既保护传统聚落在城镇化进程中作为各民族传统、历史、文化等表征的物理特征,也保护使其成为社会生活、行为、事件以及精神归属等发生载体的空间特征,因而这种保护不仅关注个体建筑与空间,它更多关注于空间精神,也即能够唤起人们心灵深处的情感共鸣和激发新的情感体验的空间认同,也只有尊重民众的历史、传统与记忆,才能实现对空间的感知、认同与共鸣和归属,这里所涉及的便是聚落“叙事”空间,是“叙事”空间及其结构调控着聚落的组织与效用。聚落的发展应充分尊重聚落的叙事空间及其结构,围绕叙事空间进行聚落空间特色的塑造与营建,保护与延续聚落叙事空间结构的同时,还需强化聚落空间载体与历史文脉的融合,关注本土事件(各类民俗活动、传统节事等)在聚落空间中的呈现与释义,如此建构的聚落才可真正意义上做到对传统的保护与延续。

注释

[1] Alifragkis,Starvos. Spatial dialectics:montage and spatially organized narrative in stories without human leads [M].Digital Creativity 17,2009.

[2] Fluder nik,M onik a. Natural narratolo g y and cognitive parameters[M]//D. Herman. Ed. Narrative Theory and the Cognitive Sciences. CSLI Publications,2008:243-267.

[3] 张楠,刘乃芳,石国栋. 叙事空间设计解读[J]. 城市发展研究,2015(9):78-85.

[4] 张平,张楠. 城市叙事环境的公众感知与路径构建研究[J]. 江西社会科学,2016(12):246-251.

[5] Das,R. The spatiality of social relations:an Indian case study[J]. Journal of rural studies,2001,17(3).

[6] Douglas W. Spatial integration:a space syntax analysis of the villages of the Homol’ovl cluster[D]. PhD thesis. UMI Number:3108903,2003.

[7] Gehl,J.,Svarre,B. How to Study Public Life[M]. Washington:Islandic Press. Google Inc.,2015.

[8] Thomas,Maureen,& François Penz. Eds. Architectures of illusion:from motion pictures to navigable interactive environments[M]. Intellect Books,2003.

[9] 龙迪勇,空间叙事学——叙事学研究的新领域[J].天津师范大学学报(社会科学版),2008(7):116-120.

[10] 陆邵明.场所叙事及其对于城市文化特色与认同性建构探索——以上海滨水历史地段更新为例[J].人文地理,2013(3):129-134.

[11](瑞士)昆塔斯·米勒,高勤.城市与集体记忆[J].建筑师,2018(6):129-136.

[12](美)凯文·林奇.城市意象[M].方益萍,何晓军译. 北京:华夏出版社,2001.

[13] 张鹏. 解构主义叙事性博物馆/场的设计及潜力[J].建筑师,2017(12):117-126.

[14] 雷翔. 广西民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[15] 李长杰主编.桂北民间建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,1990.

[16] 郑景文.桂北少数民族聚落空间探析[D].华中科技大学硕士学位论文,2005.

[17] 王静文.传统聚落环境句法视域的人文透析[J].建筑学报,2010,S(1):58-61.

[18] 王静文,韦伟,毛义立. 桂北传统聚落公共空间之探讨[J].现代城市研究,2017(11):66-72.

[19] Hillier,B & Hanson,J. The Social Logic of Space[M]. Cambridge:Cambridge University Press,1984.

图表来源

图表均为作者自绘