材料、颜色与空间

——博图斯·穆德的施罗德住宅修复理念

[荷] 玛丽-特蕾斯·凡·托尔

汪逸君

荷兰风格派形成于一战期间,涉及建筑、绘画、家具设计等各领域。艺术家间相互借鉴、启发,达到了跨领域的和谐。风格派的平面绘画作品探索了色彩与空间的关系,对建筑领域颇具启迪性。蒙德里安的色块们在白色背景的烘托下呈现出微妙的前后差异感,从而赋予了画面深度。色块在三维空间中的投影即是几何体块,而几何体块的组合让建筑的空间开放流动、富于变化。平面与空间的相互转化,在风格派中通过色块得以 实现。[1]

在施罗德住宅中,空间由各种颜色的平面划定,却并不被框死,而是相互错开以制造流动感。滑动墙的应用更标志了各空间可自由进行组合与分割,被认为是三维空间后的“第四维”。[2]在建造上,住宅混合应用了各类材料与技术方法,节省了资金,却导致了后期的各类隐患。历经几十年的居住后,住客的来去,需求的增减,使施罗德住宅的色彩、空间、材料都不可避免地显示出侵蚀的痕迹。1970 年代,修复工作正式提上日程。施罗德住宅作为第一批被修复的现代建筑,较好地尊重了原建筑的设计思想;而在材料上较为激进的做法,也值得后世品评。修复工程在不断的摸索与试错中改进,仿佛是修复建筑师与原建筑师进行一场旷日持久的对话与博弈。

一、施罗德住宅简史与重修工作的开端

施罗德住宅坐落于荷兰古城乌得勒支,在1924 年由荷兰建筑师赫里特· 里特费尔德(Gerrit Rietveld)建造,作为特卢 斯· 施 罗 德 夫 人(Mrs.Truus Schröder)和她的三个孩子的居所(图1)。在当时压抑保守的社会环境中,施罗德夫人渴望给孩子创造自由、灵活的成长空间。[3]她亲力亲为参与住宅设计的每一方面,真正将建筑设计融入了日常生活中。

1920 年后,施罗德住宅逐渐在国际上取得声誉。1950 年代起,荷兰风格派运动迎来复兴,加快了施罗德住宅的保护步伐。1960 年代,乌得勒支政府决定在施罗德住宅前建造一条高架路。彼时,施罗德住宅尚未登上国家遗产保护名录,而建筑本身的损毁已较为严重。高架路的建设势必会影响住宅外部的整体观感,同时加速房屋损耗。艺术史学家彼得·辛格伦伯格(Pieter Singelenberg)为此多番奔走,终于引起了国家历史古迹委员会的注意。政府将对施罗德住宅的保护提上了日程,施罗德夫人也为了能够妥善处理维修事宜,成立了“里特费尔德-施罗德住宅基金会”,并与两个孩子长期积极参与了各项修缮工作。之后,施罗德住宅被正式转卖给基金会。

1970 年,建 筑 师 扬· 佛 欧 德(Jan Veroude)制定了房屋修复的第一套技术规范[4],并举荐了博图斯· 穆德(Bertus Mulder)作为修复建筑师。穆德曾与里特费尔德共事,对住宅有一定的了解。1973年10 月,博图斯· 穆德被正式任命,并迅速开展修复工作(图2)。乌得勒支市议会对此反应激烈,在当时传统的建筑修复界看来,穆德可谓“异类”:相比保存房屋现存面貌与住户历史,他更倾向于还原建筑最初的设计概念与外形。他曾负责翻新一栋位于新运河区(Nieuwegracht)供学生使用的教会建筑,遭到不少学者评判,认为他摧毁了该建筑的历史。尽管如此,他与施罗德夫人却一拍即合。

二、荷兰现代建筑保护的兴起与穆德的保育理念

施罗德住宅重修初期,荷兰现代建筑保护运动正处于萌芽阶段。1970 年起,荷兰国家文物局着手制定了针对1840—1950 年间现代建筑的保护战略,并于1980 年代末开展“国家古迹清单项目(Monuments Inventory Project,MIP)”。 这间接促成了“现代主义运动记录与保护国际组织(DOCOMOMO)”的诞生。住宅整修的十余年中,正是荷兰的现代建筑保护理念蓬勃发展的时期,穆德可谓现代建筑保护理念的一位先行者。

当时学界在对荷兰全国现代建筑普查的过程中意识到,许多已损毁的第一批现代建筑,其功能相较传统建筑更为多样,针对传统建筑的评判体系无法囊括其艺术、科学与实用性价值。传统建筑将材料原真性作为一项重要指标,然而不少现代建筑因对当时的新型材料应用不得当,或建筑规划周期短等问题,在修复中无法大范围保存材料。DOCOMOMO 于荷兰艾因霍芬成立后,在其1997 年的咨询报告中强调,现代建筑的原真性分为四部分:思想与设计概念;形式、空间组织和外观;结构和细节;以及材料。现代建筑设计被建筑师理念、客户要求、技术与施工方法所限制,在原真性上需要取舍:为了保留形式、空间和外观的原始概念,对原始材料一定程度的牺牲是可以接受的。

图1:施罗德夫人与孩子们

图2:1974年开始修复时,被脚手架围绕的施罗德住宅

图3:施罗德住宅轴测图

而穆德,早在1970 年代便已具备这样的理念,甚至更为极端。里特费尔德的设计以空间表达为重,而忽略住宅的耐久性。他仅为住宅预设了50 年的使用年限,混合采用了砖、木、钢、混凝土等多种材料,在细部构造上问题颇多,导致砖墙开裂、钢结构变形。穆德认为,施罗德住宅修复的核心,是还原其设计思想——即住宅的空间效果与空间感知。里特费尔德重视以颜色去表达空间思想(图3),所以穆德将一大重点放在了还原墙面色彩上,并认为材料与技术仅是为空间服务的媒介。穆德大面积替换原材料,仅保留了外观的一致性。他甚至提出,里特费尔德的空间设计本已超越当时的技术,将材料与技术翻新,反而实现了里特费尔德的未尽心愿。穆德的修缮方式,一方面销毁了住宅的部分历史,给未来的重修工作造成了挑战;另一方面却给建筑增添了新一层的个人诠释,在建筑修复史上为住宅增添了别样意义。

三、穆德对施罗德住宅空间的认识与相应的修复措施

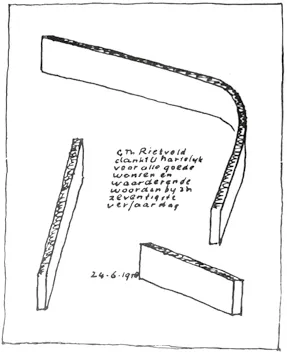

穆德在一场1987 年的访谈中阐释了施罗德住宅的空间精髓:“块面对空间的界定”和“过渡空间“。他以里特费尔德的一张生日答谢卡举例(图4)。图中墙面分割并定义了内外两种空间,而墙面间的空隙形成了过渡区。由此穆德指出,施罗德住宅是一个整体系统,由四面外墙、一楼楼板、屋顶等划分空间的块面构成。这些块面界定了室内与室外,同时形成了不规则的大块缺口。在外立面上,这些块面看似相互独立,却在视觉上相得益彰,并满足了采光、出入等功能需求。块面间的缺口形成了过渡空间(图5),穆德认为,这些过渡空间的共同特征是利用立面上的突出和悬挑、室内外墙面颜色的统一和大开口窗户,形成微妙的层次感,模糊室内外界限,增强空间通透性。而室内,以上层楼面为例,墙体与家具形成的“面”与“线”构成了一系列前后错落、相互连贯的小体量空间[5],却并未形成封闭的空间,而同样产生了数个过渡区域。滑动墙的应用更加强了空间的可变性。[6]流动可变的内部空间,与外部开放、浮动的立面相互呼应,暗示了里特费尔德更深层的理念:将房屋内部与外部,公共与私人之间的关系协调起来,并且同时满足功能性和美学性。

1.室内外空间构图中颜色与光线的重要作用

为了进一步界定特定的空间,里特费尔德利用颜色去“标注”需要强化或减弱的块面,隐藏墙面的材料与结构,在室内与室外均构成了平衡的视觉构图。外立面上的“面”与“线”被赋予了不同颜色:白色被用以强调建筑师想要最为突出的体块,不同的灰色是不同程度的阴影面。在块面的基础上,里特费尔德进一步添加“线”,如落水管、金属柱等,它们被漆以黄、红、白等跳脱的颜色,进一步解构外墙空间。而需要弱化的构件如门窗框则被漆上黑色,似乎退隐至一个更远的背景,从而使前方的整体构成得到强化。[7]例如,在东南立面上(图6),阳台楼板被漆以白色,从而强化了与后方深灰色墙面的距离;而后方墙面的开口使用黑色的窗框与深色玻璃,又衬托出了L 形的灰色墙面。里特费尔德正是采用这种方式,给空间赋予了雕塑感。

光线与颜色的关系至关重要。里特费尔德认为,适当的受光强度与墙面颜色相结合后,能够强化空间感。他逐面墙观察光的反射、漫射,最终决定理想中墙面的受光程度,再将不同的受光程度转译为墙面上灰色的深浅:浅灰色表示要强调的块面,深灰色则是需要弱化的“间隔面”[8](图7)。里特费尔德从不事先决定用色,而是在现场根据墙的方位、表面积大小、整体构成来进行调色。

图4:里特菲尔德在70岁时散发的生日感谢卡,以自己姓名首字母R阐释自己对空间的理解

图5:穆德定义的五个重要过渡空间

图6:施罗德住宅东南立面

图7:2017年施罗德住宅外观

在室内,里特费尔德同样利用色彩强调空间的构成。在上层楼面,即便滑动门被完全折叠,人们依旧能区分出室内的各个功能区,因为里特菲尔德已经以颜色作了暗示。他将滑动门在顶棚上的轨道漆成跳脱的红、黄等色,同时在地面上以黑、白、红色的地板划分区域。而各种固定家具也被赋予了不同颜色,以分割大空间,却不会干扰整个上层楼面的通透性。这也是为何施罗德住宅室内元素丰富却并不杂乱,且在照片中看上去常常比真实的空间更大。里特费尔德利用色彩,巧妙地将室内进行了“拓展”了。[9]而光线同样在室内发挥着重要作用,摄于早期的照片显示,室内用色相较室外饱和度更低,更偏暖色调,这使得光线能够营造出柔和的家庭氛围。而在底层楼面,迫于当时乌得勒支建筑规范的要求[10],平面采用了传统的间隔方式(图8):中心的楼梯间被四周的矩形空间所环绕。尽管相互隔开,但每个空间都尽可能地保持了流通。里特费尔德在门、橱柜等上方开洞(图9),以玻璃分割。光线透过高处射入,既缓解了底层采光不足的问题,又提亮了白色的顶棚,以顶棚的视觉延伸暗示了另一个空间的存在。

图8:施罗德住宅底层平面

图9:橱柜、门上方的玻璃的开洞

图10:施罗德住宅刚建成时的照片

图11:彩色照片显示施罗德住宅后期墙面发蓝

2.对墙面配色的精益求精

穆德清晰地意识到色彩在整体空间构图中的作用。决定墙面究竟使用了几种不同的灰色,并根据哪一个时期的灰色来进行修复,成为他工作的重中之重。里特费尔德在世期间,施罗德住宅外墙每五年重新上色一次,每一次墙面的灰度均因建筑师本人的现场观察与场地的变化而有所不同。里特费尔德未曾留下油漆样本,而施罗德夫人一家对到底有几种颜色各执一词。穆德试图通过对比老照片寻找线索。住宅建成初期的照片显示(图10),墙面上使用了四到五种灰色和一种白色,不同灰色深浅分明,带赭色调。之后十年,部分墙面的灰色与白色在深浅上出现了细微变化。1930 至1960 年间,住宅逐渐被绿化遮挡,大大影响了墙面颜色的观感。1970 年的照片显示,不同灰色间差别甚微,且接近冷色调(图11)。

穆德与施罗德夫人决定,以1924 年即房屋建成当年的颜色,作为最终的颜色模板。不过,最初的粉刷层几乎全被覆盖,穆德只能根据曾与里特费尔德共事的经验来决定最终配色。里特菲尔德对色彩的要求近乎偏执,在建造巴德霍维多普学校和恩斯赫德的普龙克之家[11]时他指出,红色应该用“胭脂红”而不是“血红”,蓝色应该用 “群青”,黄色应该用“金丝雀黄”而非“橙黄”。调制灰色,则是使用白色、黑色、一点点的赭色和少量红色。穆德依照此配色法则,选择了五种带赭色的“大象灰”作为外墙颜色。铁件被漆成黄黑两色,门窗和门框均为黑色。值得一提的是雨水管的颜色处理(图12)。老照片中雨水管均为锌灰色,穆德却赋予了雨水管不同的颜色。如在临普林斯-亨德里克路的灰墙上,雨水管漆成了白色,而正门右边白墙上雨水管漆成了灰色。穆德在1974年11 月的寇伯杂志[12]采访中提到,雨水管的颜色是根据墙面颜色与整体构成考虑的,不同颜色的雨水管或与墙面形成对比,或融入墙面。

图12:2017年施罗德住宅室外照片和雨水管的颜色处理

图13:位于女孩房间,从内延伸到外的灰墙,2015年

而在室内上色中,穆德亦精益求精。他详细记录了每个墙面、每件家具,甚至每副窗框的颜色,并强调了某些块面颜色在重修后的反光率,以增强室内的光感。穆德决定在室内主要使用两种灰色,辅以白、黄、蓝、黑、红等色。他在旧地板下发现了铅笔印和染色区域,暗示了最初的地板分隔,这帮助他恢复了地板的颜色以显示室内空间划分。他注重室内外的过渡空间,甚至不惜为此重新粉刷外墙。在施罗德女儿们的卧室中,有一面从室内延伸到室外的墙(图13)。由于紧挨门窗,这面墙的颜色在内外均清晰可见,间接起到了串联室内外、强调室内外空间语言一致性的作用。室内完成粉刷后,穆德才发现这种在室内使用的灰色与室外的灰色不符,便索性将室外所有的灰色墙面再次上色。穆德同时也重置了一些富有雕塑感的家具如黄色堆叠柜,并增加了一把里特费尔德经典的红蓝椅,以此来强化内部空间的抽象感。

值得一提的是,穆德在选择“正确”的原色时虽然有里特费尔德的经验参考,但在缺少史料的情况下,他便从自身对住宅的理解出发,主观地选择颜色。作为建筑师,施罗德的女儿汉妮可(Hanneke Schröder)曾质疑,穆德在修复过程中加入了过多个人诠释,让房子失去了她记忆中的轻盈与活泼。然而,穆德的主观设计方法实则来源于里特费尔德。里特费尔德喜用实体模型来进行先期空间研究,许多人便认为,他平衡模型中的各个块面时采用了几何比例。但事实上,里特费尔德认为套用比例会使空间变得僵化,他更依赖于自身敏锐的视觉洞察力,将各个元素自由排布,增添空间的活力。[13]里特费尔德认为,即便在建筑建成后,空间诠释仍是开放多样的,他在每五年的上色中都会重新审视块面间的关系。穆德正是领悟了这一点,才大胆地加入了更多个人解读,而这也是施罗德夫人对其工作十分满意的原因。

3.材料的大面积修复与替换

穆德将修复重点放在通过色彩恢复空间关系上,而技术和材料,在他看来更多是实现空间图景的媒介,缺乏复原的价值。“里特费尔德……是以完全实验性的方式将钢柱和砖砌结构结合在了一起”,穆德曾表示,“这种组合……无法修复。” 一些钢梁因为需要承受一整块砖墙的重量,已经弯曲了。除了结构的安全隐患外,施罗德住宅在细节的处理与定期维修上也不尽如人意。例如,为达到阳台的轻盈感,里特费尔德坚持使用极薄的混凝土板,导致水分侵蚀钢结构边缘,使混凝土板开裂。在室内,里特菲尔德从未进行大范围整修,油漆褪色、天花板渗水等问题四处可见。

穆德对原材料进行了大刀阔斧的清理与替换,并重点修复了墙体的砖结构和抹灰层。1974 年3 月起,对外墙展开了为期半年的首次维修。穆德在分析墙体成分后决定,用人造砂浆填补砖块裂纹(图14),再于砖块表层涂抹合成离散剂,以确保粉刷层能够黏附其上。当裂纹仅出现在抹灰层时,抹灰层将被重新粉刷,厚度需与现存抹灰层齐平。外墙修复完成后穆德保留了一年观察期,以检验修复成果。1975 年春,翻新墙面开始出现细小裂纹,暗示最外层粉刷层未能与基底粘合,而一部分新抹灰也出现松脱。穆德决定将脱落的抹灰彻底剥离,并在最外层粉刷上添加一层合成离散剂,然而裂纹仍持续出现。1978 年秋,穆德终于决定二次翻新。全部墙面的抹灰层都被清理了,包括尚完好的抹灰层,这样做是为了避免新旧粉刷层间无法兼容的问题。新涂层一次性完工,尽量减少了粉刷的层数(图15)。油漆采用了西根斯公司配制的强效油漆Alphatex IQ,防水性比之前大大增强,解决了砖墙易被水分侵蚀的问题。

在之后的室内翻新中,穆德同样将所有表面剥除至结构层(图16)。他认为,局部翻新势必会留下瑕疵,整体翻新才能达到完美。这次翻新中,采用合成砂浆填平砖墙的裂缝,涂上底漆,再重新粉刷抹灰和油漆。粉刷完成后,工人们用包着黄麻纤维的木板打磨墙面,以达到和里特费尔德时相似的材质效果。顶棚被彻底拆除后,屋顶木结构暴露出来,工人检查并修复了结构隐患。新的金属板条顶棚悬挂在托梁上,使用浮动钢网结构来减少未来裂缝的产生……除此之外,几乎所有的管线、隔热防水层,均被替换了。

穆德的激进做法,引起了荷兰历史古迹委员会的强烈反对。穆德却认为,他仅是替里特费尔德弥补了当时技术落后的缺憾。里特费尔德曾表示希望以混凝土为结构,而当时格罗皮乌斯等一众建筑师,也一度认为住宅确是以混凝土与钢结构建成。[14]里特费尔德善于隐藏材料的真实属性,这也间接表明,材料在他的设计思想中并非不可替换。穆德正是承继了这一思想,并将其发挥到了极致。虽然如今看来,穆德的做法似乎仍过于极端,但不得不承认,现代建筑相比古建筑,材料的非永久性是不可避免的议题。20 世纪以来科技迅猛发展,使得建筑材料与技术经历着疾速更新换代。已淘汰的材料与技术,大多存在着安全隐患,抑或缺乏经济实用性。一味复原,反而将导致生产过程中不必要的浪费与经费的增加。而英国学者安德鲁·圣特(Andrew John Saint)则提出另一种思路:当人们在担心现代建筑因替换材料而失去了原真性时,别忘了许多存留至今的古代木结构建筑需要定期替换部件。日本的伊势神宫每二十年经历重建,但人们却从未质疑其文化价值。

图14:墙面上有很深的裂痕

图15:除去带有裂缝的石灰后,墙面被涂上一层单一均匀的新涂料

图16:室内墙壁和天花板被拆除表面后的样子

四、摒弃住户历史的利与弊

1983 年时,基金会以长期租约的形式,将施罗德住宅交给了乌德勒支市议会,市议会决定将住宅改造成博物馆。此刻最重要的问题是,恢复哪个时期的室内格局,才能向参观者展现出风格派建筑最具代表性的一面。当时,穆德面临三种选择。第一,加强1980 年代的室内格局;第二,恢复在1925—1980 年间某一时期的格局;第三,恢复1924 年刚建成时的格局(图17)。第一种选择较为符合当时历史建筑保护的原则,也不易出错。第二种选择较为困难,施罗德夫人虽提供过不少旧生活场景的资料,但难以追溯到具体的时间段。况且,里特费尔德希望室内的设计能塑造一种欢迎多样生活方式的家庭文化,若只是选取某一时期恢复,就如同将这一时期冰封在相框中,消弭了多样性。穆德与施罗德夫人都倾向于第三种选择——摒弃细节,去除居住历史,强调概念,恢复空间的本来样貌。

施罗德住宅在施罗德夫人居住的六十年里历经多次改动,不少由里特费尔德操刀。施罗德夫人晚年回顾时表示,室内布置过于迁就了自己的个人需求,削弱了空间的纯粹性。评论家雷纳·班纳姆(Reyner Banham)进一步指出,里特费尔德完成施罗德住宅后,设计风格逐渐偏离风格派而走向极简主义,致使其后期对房屋做的一系列改造背离了建造初衷。而对于穆德而言,施罗德住宅的重要性并非在于住户历史,而在于其对现代建筑和现代生活的强烈象征意义。“施罗德住宅……是宣言,是一张新建筑的蓝图,是一种新的生活方式。”穆德于是决定,恢复室内至1924 年的样貌。穆德对恢复是有选择性的(图18)。他和施罗德夫人一致认为,与其追求“形”的完全一致,不如追求“神似”。他将加建的厨房拆除,却保留了重建的卫生间,因为这能让“一系列连续空间环绕着核心楼梯间”的概念更加清晰。滑动墙的一些复杂变化被取消了,保留了对四个功能区的基本分割作用。室内布局基本恢复到了初始状态,去除了一切多余的摆件,强化了风格派的纯粹线面分割和整体的开阔感、流动性。

图17: 上层楼面女儿卧室一景,1925年

图18:上层楼面女儿卧室一景,拍摄于相似角度,左边白墙为卫生间,2018年

针对住户历史被剔除这一点,各界褒贬不一。女儿汉妮可的评价较为积极:“虽然住户的历史无法直接传达给访客,然而生活的痕迹却被巧妙编织进了空间的每一处。”不过她作为长期住客,自然可以发现访客发现不了的蛛丝马迹。乌得勒支政府则对穆德的做法表示反对,认为施罗德夫人的生活亦是住宅重要历史的一部分,从博物馆学的角度出发是值得珍藏的。这涉及建筑修复中关于“意图”的问题。在修复古建筑时,其功能性往往显而易见。然而对于现代建筑,我们却需要考虑到建筑师本人、客户甚至工人的意图,认识到功能背后存在着以建筑学、美学甚至哲学为出发点的设计思想。然而,以当今的视角进行批判,过于尊重初始意图,忽略了物质信息层面的重要性,也是现代建筑修复常犯的错误。笔者认为,施罗德夫人一直忽略了一项重要事实:她本人才是住宅生活的塑造者,她在其中六十年的居住痕迹,反映了她对“现代生活方式”的实践过程,在此过程中对住宅的改造,其意义绝不亚于施罗德住宅的初始样貌。再者,施罗德住宅的重修发生于《威尼斯宪章》与《奈良真实性文件》发布之间,在当时,学界对于保存现代建筑的文化价值已有一定的认识,但尚未达到《奈良真实性文件》中提到的,对文化价值判断需“广泛收集意见、尊重各方决策”的高度。如若穆德当时可以更为客观地听取各方意见,也许今时今日的施罗德住宅室内会有更丰富的层次。

五、施罗德住宅的修复经验总结

在当时对首批现代建筑缺乏修复经验的情况下,施罗德住宅的重修无疑为后世提供了重要的经验与教训。空间、色彩、材料三者在修复过程中相互依托。在穆德看来,恢复空间的设计意图是重修工作的首要任务,颜色的还原为空间整体构图服务,而材料的更替是延续住宅生命周期的必要手段。在当时的环境下,穆德的理念挑战了传统的古建筑修复法则,是具有一定进步性的。他最大程度尊重了现代建筑的设计理念,直面材料的非永久性所带来的弊端,并大胆挑战旧俗,拥抱全新的材料与技术。然而,从当今的视角审视,其修复工程仍存在一些问题。首先,在修复时间点的选择上,仅重视建筑初始时期的样貌,而忽略了后期住户历史、改建工程、材料颜色衰变等因素。第二,在对建筑设计的诠释上,较依赖于其个人理解,其他专家学者、基金会、政府部门等各方缺乏参与,难以获得更客观的视角。第三,在历史信息留存上,新旧材料间缺乏辨识度,修复过程不可逆,给未来的修复工作造成了困难,而宝贵样本与调研材料也被随意丢弃,实为遗憾。

究其根本,评判穆德重修之过激与否,仍需落在何为建筑原状这一问题上。联合国教科文组织在世界遗产名录的提名词中,肯定了施罗德住宅修复在反映风格派建筑思想上的“原真性(authenticity)”的努力。1994 年的《奈良真实性文件》中,对“原真性”在不同文化语境下的多重含义进行了解析,为更个人化的遗产诠释方法打开了大门。若以此为前提,施罗德住宅在信息认知层面上的原真性,是应该被认可的。里特费尔德认为房屋在不同时间不同人物的诠释下,充满了多种可能性。而施罗德夫人的期盼,也是把施罗德住宅打造成更具普世价值的现代生活“背景板(background for life)”,而非一个仅仅为自己家族量身定做的容器。[15]这样看来,穆德对于施罗德住宅的再诠释,仍处于里特费尔德和施罗德夫人的理念框架下。

不过,除却信息层面,物态层面的原真性在某种程度上更为重要。对于建筑外观、结构、材料、家具等物理实体来说,研究时间带给它们的变化,在技术层面上,有助于观察场地、气候、光照的影响,为今后提供科学的背景资料;在文化层面上,反映了时代风貌的变迁与使用者的身心变化。特别是对于施罗德夫人这位观念前卫、热衷设计的女性来说,其居住历史更应被尊重和保存。穆德在物态层面的激进做法,不仅使当代对施罗德住宅的材料与结构研究难以展开,更可能让未来翻修工程困难重重。穆德本人能够依赖个人见解进行重修,在于其与里特费尔德有多年共事的经验,也与施罗德夫人有深入的交流。如今的工程负责人士已无如此条件,更面临着历史资料缺乏的处境,仅靠延续穆德的个人经验,是否能够做出真正客观合理的选择,我们不得而知。

“原真性”这一要求,即具有时间性,也要求客观性。时间性即需确定修复参照的某一时间点,客观性,则是建立在时间性上,要求修复者全面考察建筑的各方各面,对所有的历史文化信息进行衡量筛选,挑选出最能表现建筑风貌的特点,其余则适当增减。[16]以此标准,施罗德住宅的修复可谓喜忧参半。另外,施罗德住宅作为一个建筑专业性较强的博物馆,其布展和导览本身也仅注重于展示建筑空间,而对物态和居住历史层面缺乏介绍,较为遗憾。

六、对中国近现代建筑修复的借鉴意义

中国的近现代建筑是在中国被迫开埠后由西方文化入侵而逐渐发展起来的,与中国传统建筑存在着断代。中国近代建筑可被分为由外国资本主导、由中国政府主导和民间自主发展三部分,纷繁复杂,不过在当时的社会环境中,这三部分还无一能达到对建筑理论层面的思考。中华人民共和国成立后,现代建筑的发展主要受到社会意识形态的影响,依托于大规模的基建,仅需要满足基本功能,而忽视了对美感、空间、外形等的追求。不过,也有一些中国现代建筑已在探索设计思想上的突破,如1950 年代后,上海、北京等大城市的文化建筑、工人新村等,为现代建筑和民族建筑的结合作出了努力。

由于中国近现代建筑的复杂背景,保护方面尚未有完善的法律法规。一些地区仍旧采用古建筑的修复方法,只注重材料、立面的还原性。另一些则单纯从时代大背景出发,为建筑冠上历史大事件的名头,从宏观的角度来审视其意义,而尚未能完全挖掘建筑本身独一无二的思想形态与文化内涵。在此层面上,施罗德住宅的重修展现了对现代建筑文化价值的深刻挖掘与尊重。施罗德住宅的设计是典型的个人化叙事,不可复制、独一无二;而其重修工作,最大程度地尊重并发扬了这样的独特性。穆德清晰地认识到住宅本身对风格派的建筑学价值,却不刻板地套用风格派的设计准则,而是通过自己大量的研究和与施罗德夫人的长期探讨,充分认识了住宅的各种特性,再进行保护。这也提醒我们,若针对中国近现代建筑制定更为详细的分类,同时在法规上允许更大的灵活性,将有助于不同类型保护的开展。

施罗德住宅重修在原真性上的探讨,也为今后中国近现代建筑保护提供了宝贵经验。穆德过分注重思想,而忽视材料原真性,为后人留下疑问:如果思想概念是最为重要的,为何不直接以图文形式甚至电子档案留下它的痕迹?这在当代的建筑保护中是普遍存在的问题。的确,21 世纪大量新建筑的诞生,建筑科技日新月异的发展,和海量建筑资讯的充斥,让人们越发看重建筑的思想性而降低了材料的重要性。然而,材料带给人的触感、观感,始终是无可替代的。我们是否会因忽视材料的原真性,而盲目缩短了建筑本能够延长的生命周期?结合国内一些仅保存外貌的建筑保护模式来看,如上海的新天地石库门区域,仍有不少问题亟待解决。

七、结语

无论结果如何,穆德的重修也已成为施罗德住宅历史的一部分,为后人学习荷兰风格派建筑提供了新的参考。若里特费尔德是风格派建筑的首位诠释者,那么穆德的重修则是对风格派的再思考,而我们后人的审视实则给建筑本身添加了第三重甚至第四重注解。本文由玛丽-特蕾斯·凡·托尔博士的书籍整理而来,而笔者在整理汇编的过程中,又试图辨证地看待托尔博士的观点,提出新一重认识。层层相关、环环相扣的研究过程,与施罗德住宅中前后交叠、相互关联的空间感,有一种诗意的互文。

无论历史建筑的修缮方法,还是对其修缮方法的评价,都是在时代演进中动态变化的。如今,越来越多的国内历史建筑在修复后焕发新生。本文除却在技术层面的探讨,在价值观层面上对于何为“原真”的辨析,若与梁思成先生“整旧如旧”的思想相比较,希望能激发有趣的思考,使得国内更少一些所谓的仿古建筑,多一些真正富有历史价值的珍贵建筑。

注释

[1]风格派是一个综合型的流派,尝试模糊平面二维与立体三维间的边界。蒙德里安正是通过对人视觉效果的把玩而暗示三维空间感。虽然如此,真正将风格派实践到三维空间中的艺术家少之又少,如特奥·凡·杜斯伯格(Theo van Doesburg)等,也仅仅是停留在理论与模型层面。参见:Klugh,J. Theo van Doesburg[EB/OL]. [2019-02-12].https://utopiadystopiawwi.wordpress.com/de-stijl/theo-van-doesburg/

[2]英国建筑师和作家理查德·帕多万(Richard Padovan)认为,滑动墙板代表了随着时间而变化的需求,时间即“第四维”。参见:Padovan,R. Towards universality: Le Corbusier,Mies and De Stijl[M]. London: Routledge,2002: 2.

[3]施罗德夫人曾多次提到,孩子们应该在开放透明的空间中生活。施罗德夫人本身的童年较为不幸,母亲早逝,父亲再娶,·而之后她与施罗德的婚姻也并不幸福,这使她经常考虑对孩子未来的教育。“我曾为一个朋友带孩子,她住在一个空旷巨大的阁楼里,这也是我第一次开始想象这样的生活。”参见:van Zijl,I. Gerrit rietveld[M]. London: Phaidon,2010.

[4]一些规范中的条例如下:新铺设的砖块为了与现有的抹灰保持一致,需涂上一层合成树脂砂浆,并在外层涂上水泥砂浆。破损的抹灰在补刷防潮层之后,需用水泥砂浆进行重新浇筑。油漆工程侧重于还原“本色”,需剥除旧漆,墙体裸露后将进行填充裂缝、打磨、涂底漆等一系列修复。新漆必须与旧漆样本对比,经施罗德夫人与建筑师同意后上色。

[5]参见:Brown,T.M. The Work of G. Rietveld,Architect [M]. Amsterdam: A.W. Bruna and Zoon,1958: 44.

[6]参见:van Zijl,I. Gerrit rietveld[M]. London: Phaidon,2010: 53-54.

[7]Bertus Mulder archive,BM 041,letter to Bertus Mulder,24 August 1973.

[8]Bertus Mulder archive,BM 068,notes of five conversations,note 2,1 November 1973.

[9]参见:van Zijl,I. Gerrit rietveld[M]. London: Phaidon,2010: 68.

[10]参见:van Zijl,I. Gerrit rietveld[M]. London: Phaidon,2010: 57.

[11]The school in Badhoevedorp,位于荷兰北部小镇巴德胡弗多普。Pronk House in Enschede,位于荷兰东部城市恩斯科德。

[12]Cobouw 是一本独立的荷兰建筑行业周刊,发行量超过7000 份,成立于1857年。

[13]参见:Brown,T.M. The Work of G. Rietveld,Architect [M]. Amsterdam: A.W. Bruna and Zoon,1958: 39.

[14]参见:Gropius,W. International Architektur[J]. 1925: 76-77.

[15]参见:van Zijl,I. Gerrit rietveld[M]. London: Phaidon,2010: 61.

[16]参见:乔迅翔. 何谓 “原状”?——对于中国建筑遗产保护原则的探讨[J]. 建筑师,2004(6): 101-103.