长江江豚种群生存力分析及其对保护区规划的启示

吴 斌,王伟萍,贺 刚,王海华

(江西省水产科学研究所,江西 南昌 330039)

江豚被誉为“水中大熊猫”,在长江流域生活了2500万年,是长江流域仅剩的淡水豚类。2017年5月9日,江豚被列为一级国家保护动物;2018年7月24日,农业农村部发布信息,长江江豚仅剩约1012头。1999年张先锋等采用漩涡模型Vortex 7.3模拟了江豚种群在各种因素影响下的生存状况,预测了江豚种群的灭绝概率。近20年来,长江江豚发生了一些新变化,种群趋于向受人为扰动较少的江段集中,在过半数水域其种群数量持续下降或没有被发现,种群分布呈碎片化特征。建立精准养护、精细管护、精心救护的就地或迁地保护区对长江江豚保护具有重要意义,而在财力、物力、人力相对有限的条件下,保护区面积的规划是其中的重要因子,而保护区面积与环境容纳量密切相关,环境容纳量又与种群生存力密切相关,基于相关软件可以很好地对此进行量化分析。

种群生存力分析多用于模拟孤立小种群的生存动态过程,可以预测种群数量的变化和灭绝概率[1-2]。漩涡模型(vortex model)的预测能力相对较全面[3]。国内学者已经利用漩涡模型对白鳍豚(Lipotesvexillifer)[4]、长江江豚(Neophocaenaphocaenoidesasiaeorientalis)[5]、大熊猫(Ailuropodamelandoleuca)[6]、獐(Hydropotesinermis)[7]、普氏野马(Equusprzewalskii)[8]、川金丝猴(Rhinopithecusroxellana)[9]、猕猴(Macacamulatta)[10]等的种群动态进行了模拟和研究。本研究利用漩涡模型(Vortex 10.3.7.0)对长江江豚的种群生存力及其致危因素进行了分析,并探讨了在保护区条件下长江江豚种群的生存动态和管护对策。

1 基础数据及选择参数来源

根据Vortex 10.3.7.0要求的数据输入格式、顺序,利用张先锋等(1999)的“长江江豚种群生存力分析”中的数据作为基础模拟参数。此外,公开资料显示:在2006年考察时,长江干流估算有1225头江豚,到2012年降到了505头,其种群数量年下降速率大概是13.7%,属于急剧下降;到2017年,其种群数量约为445头,在2012~2017年这5年期间只降低了60头左右,其快速下降的趋势得到了初步的遏制或者缓解,江豚的年生殖率为20%。为此,我们确定了中低死亡率和高死亡率两种情景。新生幼豚的雄性占比是影响种群增长的关键因子,而水环境内分泌干扰物问题日益严重,特别是对处于食物链顶端的江豚,因此,我们采取极端化模拟,即出生时性比(雄性所占比例)设为0.50、0.25、0.75三种情况。江豚寿命设定为25 a。张先锋等(1999)[5]研究指出,保护区内饲养种群的最小可存活种群为20头,因此我们设定建立的迁地或就地长江江豚保护区的初始头数也为20,环境容纳量为100头,种群没有捕捞和补充。同时随着计算机计算能力的提升以及由于初始头数相对较小,为了进一步提升精度和可信度,我们将迭代次数设定为10000,为前人同类研究的10倍,具体见表1和表2。参考Reed等(2009)的研究结果,本研究将MVP定义为以95%的概率健康存活100年所需要的最小种群数量。估算方法为:分析不同初始种群数量(Initial population size, Ni)在100年内的种群生存力,当种群存活概率达到95%时Ni即为MVP;采取中低死亡率,将出生时性比(雄性所占比例)设定为50%。

表2 长江江豚种群选择模拟参数

2 结果与分析

2.1 长江江豚种群未来100年的生存动态

通过Vertex模拟计算可知,当初始种群数量为20头时,不同情景下江豚种群未来100年的内禀增长率r为-0.0536~0.1378,周限增长率λ为0.9478~1.1477,净增殖率Ro为0.6602~2.5870,雌性平均世代为6.90~7.75 a,雄性平均世代为7.77~8.52 a,平均现存种群数量为14.21~30.09头,平均种群数量为1.51~19.10头,遗传多样性为0.4820~0.4919,灭绝概率为0.3704~1.0000,平均首次灭绝时间为19.1~59.5 a,具体见表3。

2.2 长江江豚种群的最小可存活种群估计

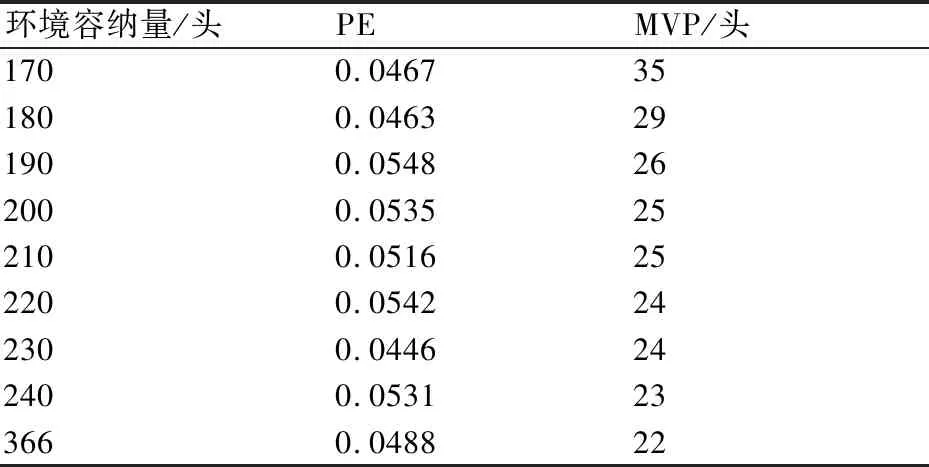

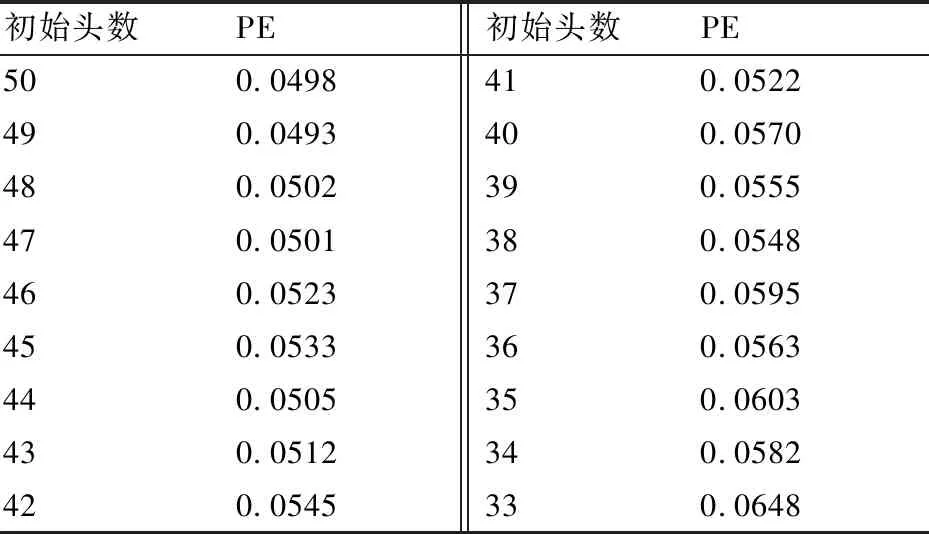

我们设置初始环境容纳量为100头,此后每次增加5头;设置初始头数为50头,此后按照需要每次增减1头,开始进行模拟,采取渐进逼近的方法获得各环境容纳量下的最小可存活种群MVP。当环境容纳量增至160头时,初始头数50头种群的存活概率达到95%以上,不难发现,在环境容纳量为160头的水域,MVP为38~41头,具体结果见表4。为了进一步探讨不同环境容纳量下MVP的变化,我们先设定环境容纳量为1000,以求取在现有条件下最小的MVP;设初始头数为20头,此后按照需要每次增减1头,开始进行模拟,不难发现,当环境容纳量为1000时,MVP为22,具体结果见表5。同理,我们采取渐进逼近的方法发现,满足MVP为22的最小环境容纳量为366头,同时得到了在不同环境容纳量水域长江江豚种群的MVP,具体见表6。

表6 在不同环境容纳量下长江江豚种群MVP的模拟结果

表4 在环境容纳量160头下长江江豚种群MVP的模拟分析结果

2.3 在最小可存活种群下长江江豚未来100年的生存动态

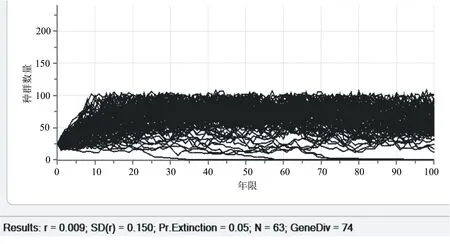

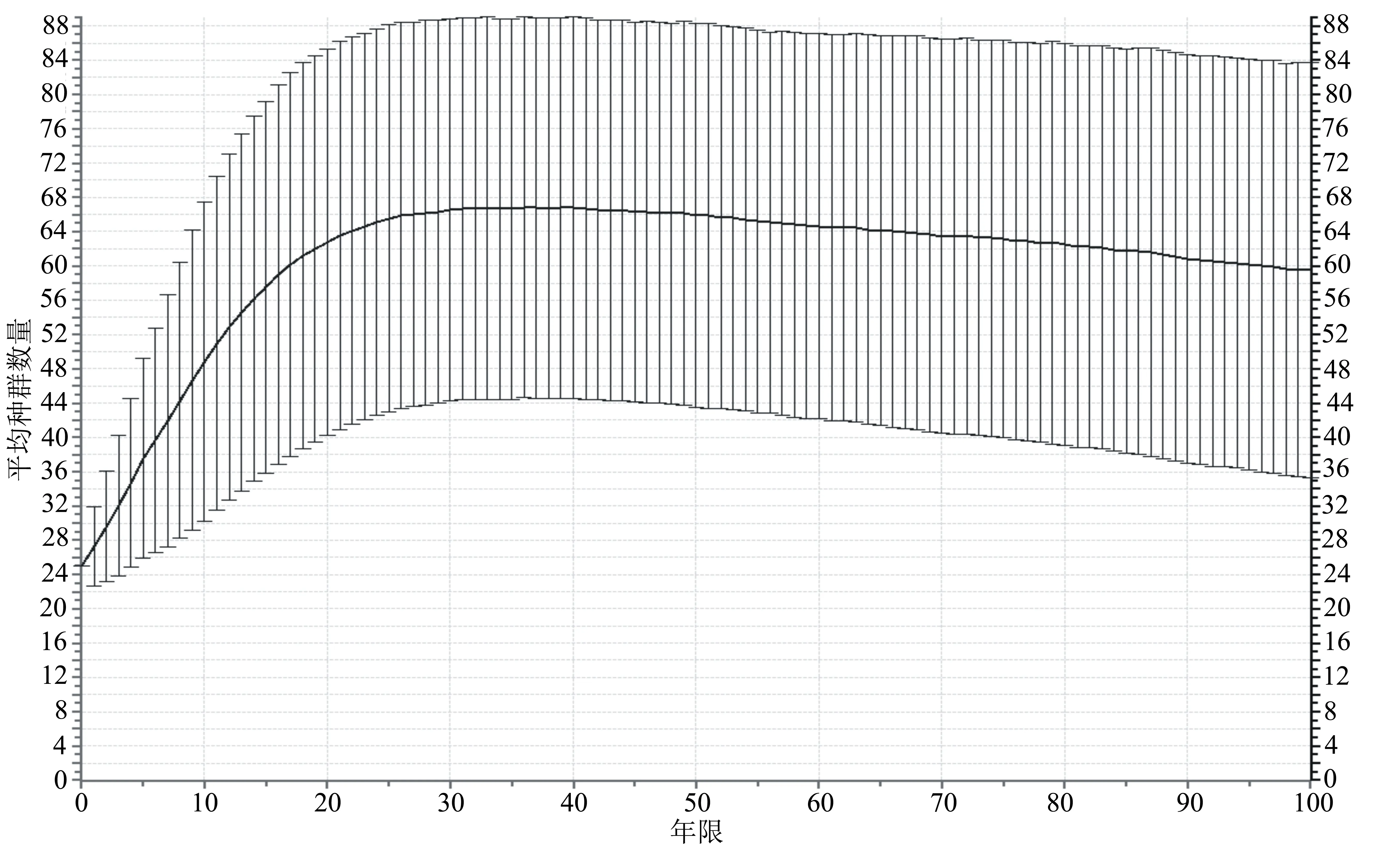

我们以环境容纳量为200头、MVP为25头为例,对长江江豚未来100年的种群生存动态进行分析,结果(图1~图3)显示:内禀增长率r为0.0497,周限增长率λ为1.0510,净增殖率Ro为1.4344,雌性平均世代为7.25 a,雄性平均世代为8.09 a,即平均每7~8年左右种群基因更替1次;平均现存种群数量为(62.85±20.22)头,平均种群数量为(59.50±24.20)头, PE为0.0535,遗传多样性为0.7353±0.1047。随着时间的推移,种群数量先增加后减少,遗传多样性降低;灭绝概率为0.0535,平均首次灭绝时间为53.3 a。

图1 在最小可存活种群下长江江豚的模拟结果

图2 未来100年在最小可存活种群下长江江豚的平均种群数量

3 讨论

在当前的自然生境条件下,构建环境容纳量为100头、初始头数为20头的迁地或就地保护区,长江江豚种群在未来100年内的灭绝概率已达37.04%以上,是一个较脆弱的群体。新生幼豚雄性占比(SR)是影响种群灭绝概率的重要因子,在一定范围内,新生幼豚雄性占比越低,对种群存活越有利,当SR为0.75时,灭绝概率为100.0%;当SR为0.50时,灭绝概率为81.24%~89.76%;而当SR为0.25时,灭绝概率为37.04%~51.36%。死亡率也是影响种群灭绝概率的另一个重要因子,死亡率越低,灭绝概率越小,特别是在新生幼豚雄性占比较低的情况下,在高死亡率下灭绝概率为51.36%,在中低死亡率下灭绝概率为37.04%。因此,我们在开展江豚保护工作时,特别是在江豚种群相对较小的水域或一些环境内分泌干扰污染相对严重的水域,一要强化新生幼豚性比的研究;二要高度重视生境改善,切实改善江豚的生存状况,特别是要提高新生江豚的存活率[11]。经过本研究模拟发现,只有当环境容纳量达到160头时,在未来100年内的长江江豚种群存活概率才能达到95%以上,此时的MVP为38~41头,提示我们在开展长江保护区规划时,需要科学深入进行环境容纳量研究,环境容纳量不宜小于160头;同时,由于MVP为38~41头,相对较大,表明在当前长江江豚数量相对较少、碎片化分布趋势明显的形势下,强化碎片化分布水域长江江豚种群的互联互通,对江豚种群数量达到40头左右水域的长江江豚就地保护意义重大。进一步的模拟发现在环境容纳量相对不限的现有条件下,最小的MVP为22头,与张先锋等(1999)的研究结果类似。而满足MVP为22头的最小环境容纳量为366头;同时得到了不同环境容纳量水域长江江豚种群的MVP。上述结果表明:一方面,22头左右是长江江豚的重要临界数量,特别是在一些碎片化分布长江江豚种群的自然水域以及一些半自然保护区;另一方面,在长江流域“共抓大保护、不搞大开发”的大背景下,长江江豚分布密集,数量22头以上、环境容纳量366头左右的水域是保护的重中之重,特别是在管护力量相对有限的情景下。

种群生存力分析模型在保护生物学研究中具有重要的应用价值,可以用于评估物种的生存力。本文模型使用的参数是通过系统整理前人的长江江豚研究结果获得的,在应用于建立就地或迁地长江江豚种群存在一定的误差,导致预测准确性降低,精度还有进一步提高的空间。但是本文首次应用迭代1万次的方法进行相关模拟和估计,迭代次数为前人研究的10倍,这在一定程度上减小了系统误差,能够为长江江豚特别是保护区长江江豚种群的就地或迁地保护工作提供一定借鉴和保护管理依据。