水环境中微塑料污染特性及去除技术研究进展

田立平王学琳王晓波丁路明王永磊

(1.潍坊市市政公用事业服务中心,山东 潍坊 261041;2.山东建筑大学 市政与环境工程学院,山东 济南250101;3.山东农业大学水利土木工程学院,山东泰安271018)

0 引言

颗粒尺寸<5 mm的塑料定义为微塑料[1]。由于粒径小、数量多、分布广,水环境中的水生生物很容易将其吞食,从而影响水生生物的正常生理活动。微塑料内添加剂可以释放到水环境中,进一步危害水生生物。微塑料具有比表面积大的特性,可以吸附水中的有毒物质如农药,造成鱼类等水生生物的大量死亡,严重威胁人类和其他生物的安全。微塑料的研究始于20世纪70年代,早期主要针对海洋环境中的微塑料开展研究。李征等[2]通过对海州湾海域表层水体和表层沉积物取样调查,分析了水体和沉积物中微塑料的成分和分布特征。Zhang等[3]对渤海海域的微塑料水平进行了评估。Ma等[4]证明了聚丙烯酰胺在提高微塑料去除效率方面可以发挥重要作用。王琼杰等[5]对微塑料在水环境中的影响行为进行了概述。当前,对微塑料的研究集中于其来源、种类和危害,但是对于微塑料的去除技术研究较为单一,因此总结近年微塑料去除技术在水处理等领域中的应用情况,对今后微塑料去除技术研究具有积极意义。

微塑料的影响具有长远性,研究证明其会沿着食物链富集而最终影响到人类的健康。随着世卫组织呼吁深入研究微塑料对健康的影响[6],微塑料的研究逐渐成为热点。目前,微塑料的去除技术主要有物理、化学、生物等方法,不同方法的去除率是不同的,鉴于不同污水处理厂进水水质及处理工艺千差万别,3种技术在去除微塑料效率方面存在差异。文章针对不同处理技术详细综述微塑料的去除效率,主要分析了微塑料的污染现状、来源、危害以及国内外去除微塑料的进展,并对其进行了归纳总结,以期为我国微塑料去除技术的后续研究和推广利用有所启发。

1 水环境中微塑料现状综述

1.1 微塑料的特点

1.1.1 物理性质

根据微塑料的形状不同,可分为球形、卵形、纤维状等;根据其颜色不同,常见的有透明、白色、灰白色等;根据化学成分分类,又可分为聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯等。微塑料不溶于水,但可以以颗粒状形式漂浮、悬浮在水中或沉入沉积物中。

1.1.2 化学性质

微塑料的化学性质稳定,可在自然环境中存在数百年至数千年,难以降解,可在水体、沉积物等环境介质中长期存在,并在水生生物体内积累。(1)微塑料在降解过程中释放出单体化合物、塑料添加剂等有毒有害成分;(2)由于其粒径小、比表面积大,可吸附水体中的有机化合物,增强有机污染物对生物的毒性效应。

1.2 微塑料的来源

按照来源的不同,微塑料可分为初级和次级两种。最初以很小的尺寸制造的塑料称为初级微塑料,通常经过生活污水收集系统进入污水处理厂,使污水处理厂的水环境中含大量微塑料[7]。研究发现初级微塑料通常存在于纺织品、药品和化妆品配方中[8]。次级微塑料是较大塑料碎片的破碎产物,是由大的塑料残片在光降解、物理磨损、化学作用、生物作用、冻融循环等环境作用下发生碎裂和降解而形成的[9],可认为是水生环境中大多数的微塑料。此外,研究还发现次级微塑料的来源包括渔网、薄膜、家庭用品、工业原料和其他废弃的塑料碎片,其会被紫外线辐射和机械磨损分解。

1.2.1 淡水环境中微塑料的来源

我国淡水环境中塑料制品的主要来源是生活废水、雨水径流和大气迁移。微塑料在淡水环境中普遍存在,如在三峡水库、珠江支流、澄阳湖、青海湖等多处水域均发现了微塑料。一般认为树脂颗粒和微珠类的塑料产品是主要的初级微塑料。截至2017年,在中国注册的1 008 126种个人护理产品中,共有36 993种产品中同时含有聚乙烯、聚丙烯,占全部个人护理品的3.67%,涉及的产品包括洗涤产品(洗面奶、沐浴露等)和化妆品(唇膏、眼影等),每年约有39 t初级微塑料从沐浴露释放到中国的淡水环境中。次级微塑料的来源更为广泛,我国废塑料的回收利用率约为25%,焚烧处理率约为30%,其余主要通过垃圾填埋处理。未合理处置的塑料垃圾会进入环境,经过紫外线的照射和风化变成更小的微塑料,如废弃在湖泊、河流中的渔网,经过降解后会产生众多的微塑料[10]。因此,对于微塑料应从源头进行控制,如限制个人化妆品中塑料颗粒的使用;针对学校、社区和行业开展宣传教育活动,以促进人们行为的改变,限制将塑料垃圾非法倾倒至自然环境中;鼓励减少一次性塑料产品的使用;加强工业生产、加工、使用和运输过程的监督,有效减少微塑料的泄露。

1.2.2 海水环境中微塑料的来源

我国海洋环境中塑料制品的主要来源是工业生产、人类生活、城市河流等。微塑料在我国海水环境中普遍存在,渤海、南海和北黄海海域中均发现了微塑料[3,11-12]。在不同海域同期的调查中发现,渤海、北黄海和南黄海沉积物中微塑料丰度平均值分别为171.8、123.6和72.0 N/kg干重,其中纤维(占93.88%)和小尺寸(<1 mm)微塑料(占71.06%)最为常见,主要材质是人造丝、聚乙烯和聚对苯二甲酸乙二醇酯[13]。据统计,废弃的塑料制品除部分回收和集中填埋外,大量的塑料垃圾随着地表迁移至海洋,在河口、海湾等近岸海域漂浮、沉积或聚集。极难降解的塑料垃圾通过风化、海水侵蚀、生物分解等物理、化学、生物作用,而形成微塑料,并在环境中长期存在,且通过潮汐、洋流等作用不断迁移扩散。近年来,随着我国生活垃圾焚烧技术的不断提高,由垃圾填埋场进入水环境中的微塑料逐渐减少。另有部分微塑料是化工生产制造的塑料颗粒材料或洗化用品添加的塑料微球,在生产过程中直接排入水环境。据联合国数据显示,海洋中15%~31%的微塑料是初级微塑料,其中陆源活动占其来源的98%,其余2%来自渔业和运输部门[13]。此外,渔具和其他设备的日常磨损以及突发的货物海上运输事故也会产生微塑料和树脂颗粒。由此可见,人类始终是微塑料的创造者,为了减少微塑料的数量,应控制各种产品中塑料颗粒或塑料球的使用数量;禁止随意丢弃塑料制品;减少陆地排入海洋的微塑料数量。

1.3 微塑料对环境的影响

1.3.1 对水生生物的危害

(1)微塑料自身的危害

各种水生动物会摄食在自然环境中广泛存在的微塑料,目前在浮游动物、贝类、虾、鱼类、乌龟和哺乳动物体内均已经发现了微塑料。Cannon等[14]研究发现摄入微塑料会对水生生物产生负面影响,造成机械损伤、生长速度变慢、繁殖力下降等。Hankins等[15]研究发现双壳类动物和珊瑚摄入的微塑料可以保留在生物体内,并在组织间转移。Sjollema等[16]发现微塑料会影响藻类的生长。薛云鹏[17]证明微塑料可引起肝毒症和炎症,并导致鱼肝中脂肪堆积。总体来看,摄入微量塑料对于水生生物具有长久的、不可逆的危害,造成消化道阻塞、发育不良和抑制新陈代谢,进而导致水生生物死亡。

(2)塑料添加剂的危害

塑料中通常会掺入各种添加剂,包括增塑剂、热稳定剂、着色剂及发泡剂等。添加剂具有耐热性、抗氧化性和抗生物降解性等,可以改变塑料的性能及延长塑料的使用寿命。添加剂通常分为有毒物质、致突变物质及内分泌干扰性物质[18]。若其浸出到环境中,在很低的浓度下就可以对软体动物、甲壳动物、两栖动物等产生影响,造成生殖毒性、致死以及影响生长发育[19]。微塑料中添加的内分泌干扰物进入生物体后,会影响酶的活性、扰乱内分泌系统,进一步影响生物的运动、发育、繁殖并致癌。

(3)吸附污染物的危害

微塑料由于具有比表面积大和表面疏水性等特性,易于吸附有害物质,又因为其大量散布在水体中,表面的有害物质能够轻易地被水生生物摄入,危害整个水生生态系统。常见的附着污染物包括水性金属、破坏内分泌的化学物质以及持久性有机污染物。持久性有机污染物会引起内分泌失调、突变和癌变[20]。有毒物质从环境转移到生物群,将产生富集作用,对高营养级的微生物产生放大作用,增强了毒性,导致人类内分泌紊乱并影响代谢。

1.3.2 对人体的潜在危害

塑料消耗量不断增长,导致人类对微塑料的接触日益增加。由于生产用品、食品和空气中存在微量塑料,人体可能由于摄入、吸入和皮肤接触而与微塑料发生作用。在高浓度或高个体敏感性的条件下,微塑料在进入人体后的缓慢释放和不断累积有可能造成健康风险,其表面可能与组织相互作用,引起炎症性病变[21]。此外,水生生物误食的微塑料会随着食物链从低营养水平流向高营养水平[22],最终出现在人类体内[10]。为了避免微塑料的富集作用,减少可能产生的诱变致癌等不良后果,在生活中要尽可能减少微塑料污染,加强塑料的源头控制。

1.4 微塑料的检测技术

1.4.1 物理特性检测

立体显微镜是使用最广泛的设备,其可以直接测量尺寸、表征形态并枚举微塑料的数量。缺点是随着微塑料粒径的减少,错误率随之升高[23]。立体显微镜法不能区分聚合物类型,并且费时间,不能实现自动化。

另外,还可以通过扫描电子显微镜分析微塑料。传统的扫描电子显微镜通过用聚焦的电子束扫描微塑料表面以生成微塑料图像,王强强等[24]利用半导体能谱仪结合光学显微镜分析了海洋拖网和鱼内脏中回收的微塑料。

1.4.2 化学特性检测

气相色谱—质谱技术是一种破坏性的技术,常用于热分析,可用于快速鉴定样品中的塑料,包括热解气相色谱—质谱和热萃取解吸气相色谱—质谱。常用于判断微塑料中的有机添加剂,但是经过检测的微塑料因为分解而破坏,无法了解其尺寸、数量等特征。

光谱技术广泛地用于分析环境样品中的微粒,包括傅里叶变换红外光谱法和拉曼光谱法。但是由于设备的限制,使用这些技术很难识别微小的微塑料(<1 μm)。

傅里叶变换红外光谱法是分析污水处理的微塑料最常用的方法。可将微塑料颗粒暴露在红外辐射下,并获得光谱图,而其特征峰对应原子之间的特定化学键。通过比较参考光谱库,可以将获得的光谱用于鉴定样品成分。张玉佩等[25]使用热重—傅里叶变换红外联用技术快速检测了海水中的聚酰胺微塑料。

拉曼光谱法是另一种常用的鉴定微塑料的光谱法,是一种基于光的非弹性散射的振动光谱技术。以振动光谱的形式提供有关系统分子振动的信息,从而识别样品中存在的组分。杨璐等[26]已将拉曼光谱法用于检测饮用水系统中的微塑料。

2 微塑料去除技术综述

2.1 物理处理技术

2.1.1 混凝

在混凝单元中使用凝结剂有助于形成坚固、稳定的结构,可通过撇除或沉淀将微塑料从水中去除。常用的化学絮凝剂有Al2(SO4)3·18H2O及Fe2(SO4)3,效率高且成本低。Wang等[27]研究发现混凝能很好地去除微塑料,混凝单元的去除效率约为40.5%~54.5%,主要用于去除纤维。Ma等[4]在研究中使用铁基盐或铝基盐与聚丙烯酰胺表面活性剂相结合,研究了尺寸为0.1~5 mm的聚乙烯颗粒的去除效率,铁盐和铝盐对微塑料的去除率分别为15%、25%,阴离子聚丙烯酰胺的添加可将铝盐去除聚乙烯颗粒的百分比提高到>60%。Ma等[28]在目前使用的饮用水处理过程中,使用了铁基凝结剂,研究了聚乙烯的去除效果,絮凝后,使用常规絮凝剂剂量(低剂量)仅去除少量的微塑料,其去除效率<15%,此外,研究发现对于小的微塑料颗粒而言,聚乙烯的粒径越小,去除效率越高;与溶液pH值相比,与铁基絮凝剂带相反电荷的聚丙烯酰胺去除效率高达90.9%。Perren等[29]发现电凝对于微塑料的去除有显著作用,电凝的常见凝结剂是金属离子(通常为Fe2+或Al3+),其与OH-反应形成金属氢氧化物,金属氢氧化物与凝结剂形成污泥层,其在电解过程中会捕集悬浮的颗粒并排放H2,随后将污泥上浮到废水表面而去除,当pH值为3~10时,电凝对微塑料的有效去除率>90%。总体来看,混凝去除微塑料是通过去除微塑料与混凝剂形成的较大的聚合物而实现的。常规的混凝技术对于微塑料去除效果并不好,对于混凝这一传统处理单元,针对微塑料的去除可以采用强化混凝工艺,即阴离子聚丙烯酰胺与铁盐或者铝盐等混凝剂联合使用。

2.1.2 沉降

沉降是通过重力从液体流中去除悬浮的固体颗粒的过程,重力沉降工艺是污水处理厂必不可少的工艺。由于沉降对悬浮颗粒具有很高的去除力,不仅在减少污染物方面具有显著效果,还为诸如生物处理、过滤和消毒等技术提供了最佳条件。Yang等[30]研究发现在北京的污水处理厂中沉降单元去除率高达91.7%。Nicholas等[31]研究了武汉某污水处理厂的沉降技术,发现沉砂池去除率由40.7%提高至了71.67%。Gies等[32]研究发现加拿大温哥华的污水处理厂初次沉淀池去除率高达91.7%。总之,对于比重与水有较大差异的微塑料,通过沉降法可以显著去除,然而初级处理中的沉降法对于微塑料的去除效率因微塑料组成和大小的差异而不固定。2.1.3 过滤

过滤技术包括超滤、纳滤、快速砂率及分渗透等,因为膜孔径的不同而对微塑料的去除有不同的效率,过滤技术在污水处理厂中可用于传统处理,也可以用于深度处理。Wang等[27]研究发现颗粒状活性炭过滤使微塑性丰度降低了56.8%~60.9%,主要用于去除1~5 μm的小型微塑料,对于超滤过程,由于超滤膜孔径小,聚乙烯颗粒被完全去除,去除率高达100%。快速砂滤是给水和排水处理中的一种流行技术,可以以低廉的运营和维护成本快速有效地去除污染物。在污水处理厂中,通常在第三处理阶段采用快速砂滤。在芬兰图尔库污水处理厂,Talvitie等[33]研究发现该技术对微塑料的去除率为97.1%。Mason等[34]研究发现美国纽约州西部污水处理厂的砂和无烟煤过滤系统对微塑料的去除率为15%。反渗透是水处理中最常见、最重要的技术之一。Ziajahromi等[35]检测到澳大利亚污水处理厂中原水的微塑料浓度为2.2个/L,经过反渗透后的浓度为0.21个/L,该技术捕获了90.45%的>25 μm的塑料碎片。但是经过包括一级、二级和三级处理过程以及反渗透处理之后,污水处理厂仍每天向自然水生环境排放3.6×106~1×107个塑料微粒。经过研究可知,超滤、纳滤、快速砂率及分渗透等处理工艺的优点是膜的孔径小,可以阻止绝大多数微塑料通过,对小粒径微塑料起到了很好的阻隔作用,因此微塑料的去除率很高;缺点是膜的成本费用和运行费用偏高,并且存在不可避免的膜污染问题。

2.2 化学处理技术

2.2.1 光催化

瑞典皇家理工学院的研究团队开发了一种能够降解微塑料的纳米涂层技术。在测试碎片状低密度聚乙烯微塑料残留物的降解过程中,通过可见光诱导的氧化锌纳米棒活化的异质光催化,羰基指数增加了30%,即聚合物残留物降解了30%。不仅如此,微塑料表面的脆性增加了,皱纹、裂缝和空腔的数量均有所增加[36]。由此可见,在人造阳光下使用纳米涂层可以降解低密度聚乙烯,尽管仍处于研究的初期阶段,但可以假设一旦涂覆了涂料,微塑料将仅在阳光的作用下降解。

2.2.2 臭氧

我国现行的污水处理厂大多都有臭氧发生器,臭氧去除依靠羟基自由基的强氧化能力,比物理技术去除效果好,优于膜片式滤池和砂滤池[37]。研究表明:单一处理技术处理效果不如组合工艺[38],张茜等[10]提出臭氧与固体活性炭组合的生物活性炭工艺与紫外线高级氧化工艺再组合可用于去除饮用水中的微塑料。

2.3 生物处理技术

2.3.1 生物降解

微塑料性质稳定,在水中的完全矿化可能需要数百年的时间,常用的解决方法是把塑料作为生物生长的碳源,利用生物制剂提高降解速率。张可等[38]为探索黄粉虫能否摄取和降解聚乙烯塑料薄膜,分别用塑料薄膜A(30%淀粉、70%聚乙烯和助剂)、塑料薄膜B(95%以上聚乙烯和少量助剂)作为唯一食物来源饲养黄粉虫,发现黄粉虫对塑料薄膜A、B都能够摄取和完全消化降解;黄粉虫对含淀粉的塑料薄膜A的消化降解较快,25 d可将30.25 cm2塑料薄膜A完全消化降解;黄粉虫对不含淀粉的塑料薄膜B的消化降解较慢,需要60 d才基本消化降解。Arkatkar等[39]将未经预处理的0.05 mm厚的聚丙烯和经过热处理(在80℃下放置10 d)的0.05 mm厚的聚丙烯薄膜进行体外处理,在混合土壤培养的基础培养基中生物降解,1年之后,经过热处理的聚丙烯和未经预处理的聚丙烯的重量分别减少了10.7%和0.4%。Pellis等[40]研究发现超声的应用增强了聚对苯二甲酸乙二醇酯的酶促水解,在短暂的活化阶段后,释放产物的量最多增加了6.6倍。尽管很多研究证实了可以采用生物对微塑料进行降解,但是生物降解微塑料的速度缓慢且可用生物数量不多,未来的研究应更多地寻找高效的微塑料降解生物,研究生物降解微塑料的机理,为生物降解微塑料提供更多的理论依据。

2.3.2 活性污泥法

活性污泥法是国内外污水处理厂普遍采用的技术。在好氧池中,生长期的污泥絮凝物或细菌细胞外聚合物能够促进污水中微塑料污染物的积累,在沉淀过程中将其去除。研究发现塑料碎片也可能被保留在污泥絮状物中。Ziajahromi等[35]研究发现在澳大利亚污水处理厂中,活性污泥对微塑料去除率为66.7%。Liu等[41]研究发现在武汉的污水处理厂中,活性污泥法去除了原水中28.1%的微塑料。Yang等[30]研究发现,在北京的污水处理厂中活性污泥法去除了原水中54.47%的微塑料。活性污泥法仍然是我国污水处理厂的主流工艺,不同的污水处理厂由于进水水质及水厂运行方式等的不同而导致去除效率有一定的差异。虽然活性污泥法可以有效去除水环境中的微塑料,但是当前使用的方法仅能将微塑料保留在污泥或固体废物中,并不能将微塑料从环境中彻底去除,此外污泥还可能带来二次污染,未来的研究还应针对污泥中的微塑料去除开展。

2.3.3 膜生物反应器

由于双重的生物降解和膜过滤性能,使其对污染物具有很高的去除能力。Talvitie等[33]研究发现膜生物反应器技术可以去除99.9%的微塑料,在芬兰的图尔库污水处理厂进行测试时,该技术可以将微塑料从(6.9±1.0)个/L 降低到(0.005±0.004)个/L。 Lares等[42]研究发现对来自芬兰米凯利市中心附近的市政污水处理厂的废水采用膜生物反应器工艺,微塑料去除效率为99.4%。杜宪正等[43]研究发现膜生物反应器技术对废水处理的主要局限在于控制生物膜的厚度、膜堵塞和液体分布,影响了该技术的效率。由于膜生物反应器的过滤器具有最小的孔径(约0.08 μm),因此可以防止大多数微塑料通过。就去除废水流中的微塑料而言,膜生物反应器处理技术的去除效率是目前所有技术里面最高的,但该技术高昂的膜成本和运行费用使其不适合在我国现行的污水处理厂中推广使用。

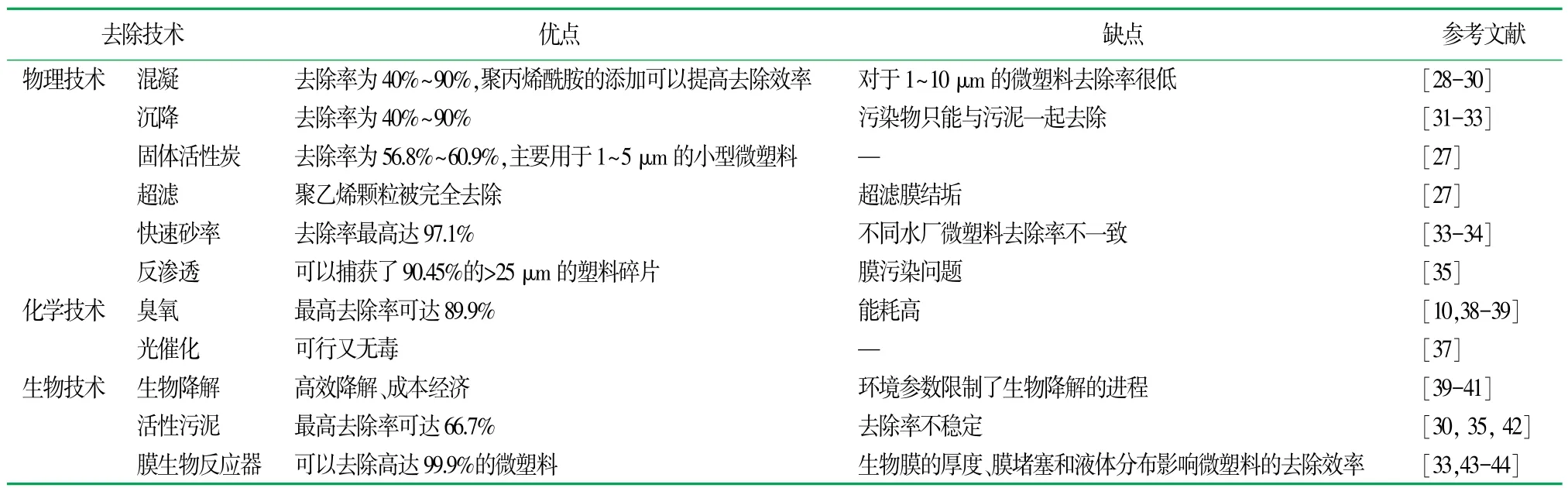

2.4 微塑料去除技术优缺点比较

物理技术操作简单,但是去除效率不固定,而且无法真正去除微塑料,微塑料只是存在于污泥,还会产生二次污染,其中超滤技术去除效率较高,可以在水处理领域推广使用。化学技术去除效率比物理技术高,臭氧技术可用于在饮用水处理中推广使用。生物技术比较节能、经济,活性污泥法仍然是主流工艺,膜生物反应器去除效率虽然最高,但是并不适合在污水处理厂中推广使用。去除技术的具体优缺点比较见表1。

表1 微塑料去除技术的优缺点比较表

3 展望

单一技术对于微塑料的去除效果不佳,未来可以将不同技术组合联用,传统预处理与深度处理结合可以有效降低微塑料的丰度。传统预处理阶段采用强化混凝,即在混凝阶段添加阴离子的聚丙烯酰胺与铁盐或者铝盐混合使用;在生物处理阶段采用活性污泥法;在深度处理阶段采用超滤技术。上述工艺进行组合将成为我国现行污水处理中去除微塑料的主流工艺。组合工艺在水处理领域中有望得到广泛的研究,在微塑料的去除领域的推广应用很有必要。随着人们对微塑料的研究不断深化,科技的不断进步,微塑料的去除技术也将日渐成熟。