循环流化床脱硫塔长周期运行改造浅析

高 进

(中国神华煤制油化工有限公司 鄂尔多斯煤制油分公司,内蒙古 鄂尔多斯 017209)

本公司3台循环流化床燃煤锅炉原设计的NOx排放浓度约300 mg/NM3,采用炉内喷钙脱硫,未投用石灰石系统时SO2排放浓度约1700 mg/NM3。锅炉结构属于高温、高压、单锅筒横置式,单炉膛,自然循环,全悬吊结构,全钢架π型布置的循环流化床锅炉,主要为下游装置供汽、供热、供水,烟气量为54.3万NM3/h。为适应国内火电厂大气污染物控制新标准的需要,公司对3台发电锅炉进行了烟气脱硫改造,因公司自产液氨,因此项目采用氨法脱硫技术,塔内饱和结晶工艺,采用一炉一塔结构,三台锅炉共用一套后处理系统。改造结束后发生硫酸铵周期性不结晶现象,浆液出现粘稠、发黄,后变成糊状物并结晶困难,且呈周期性发生。伴随着浆液周期性不结晶问题的出现,烟气“拖尾”及“氨逃逸”现象愈发严重。经过一系列后续改造,终将铵盐不结晶问题解决,并有效地控制了烟气“拖尾”及“氨逃逸”现象,保证了脱硫塔长周期稳定运行。本文结合实际改造情况对长周期运行改造措施进行浅析。

1 氨法脱硫技术的介绍

1.1 技术由来

近年来,虽然我国二氧化硫排放总量整体呈不断下降趋势,但是年度二氧化硫排放总量还是在2 000万吨以上,居全球首位[1]。在我国,氨法脱硫技术首先用于硫酸行业,近些年在燃煤电厂烟气脱硫领域发展较快,日益显现出其在烟气二氧化硫治理中的重要作用。

1.2 工艺简介

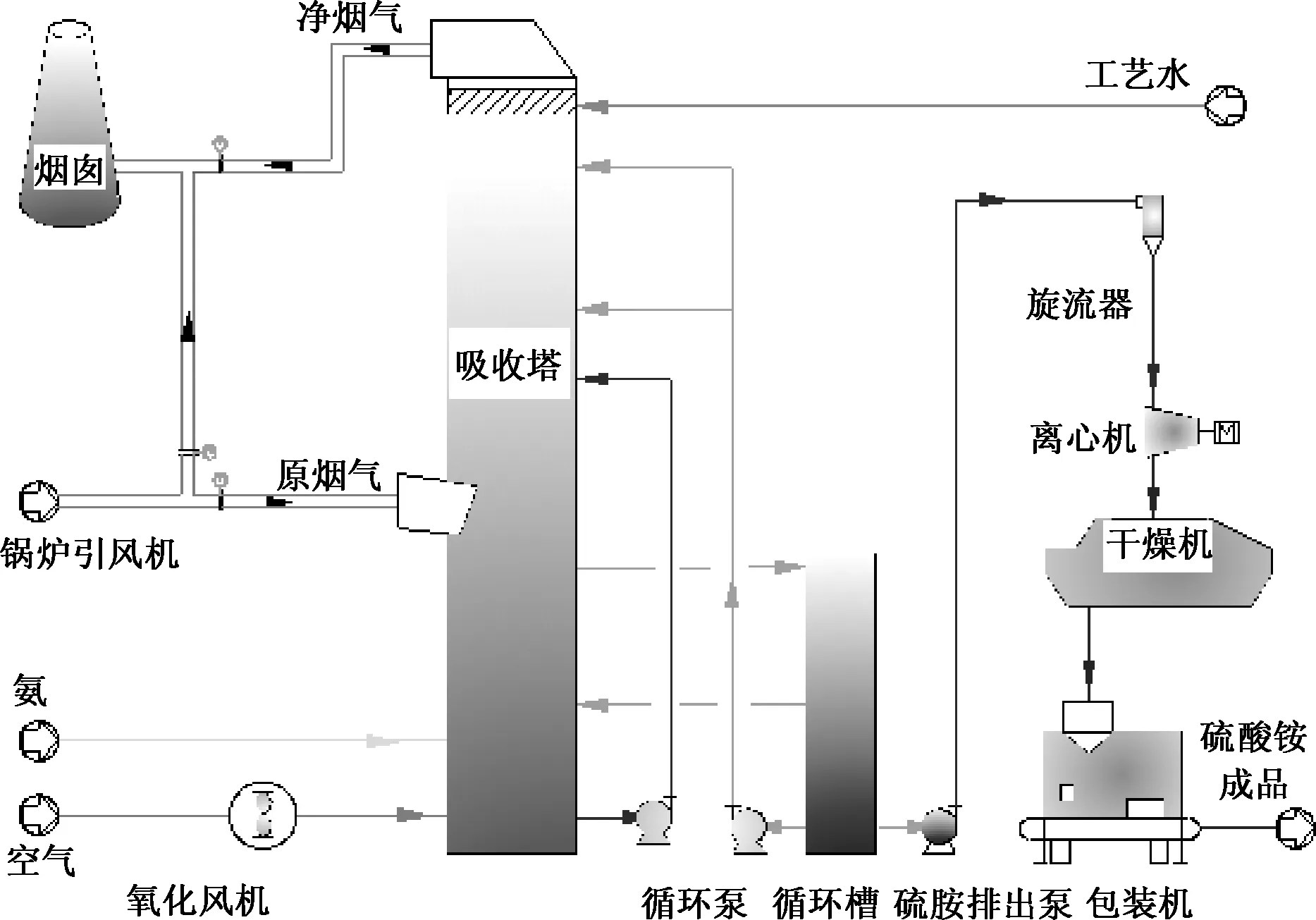

氨法脱硫工艺原理:氨法脱硫技术以水溶液中的NH3和SO2的反应为基础,在多功能烟气脱硫塔的吸收段用氨水将锅炉烟气中的SO2吸收,得到脱硫中间产品亚硫酸铵或亚硫酸氢铵的水溶液;在脱硫塔的氧化段,鼓入压缩空气进行亚硫酸铵的氧化反应,将亚硫酸铵直接氧化成硫酸铵溶液。在脱硫塔的浓缩段,利用高温烟气的热量将硫酸铵溶液浓缩,得到一定固含量的硫酸铵浆液,浆液经旋流器、离心分离、干燥等工序,得到硫酸铵产品[2],其工艺流程图如图1所示。

氨法脱硫形成(NH4)2SO4的过程主要包括2个基本的化学反应过程[3]:

吸收:SO2被吸收形成亚硫酸铵;

氧化:亚硫酸铵被氧化成硫酸铵。

图1 氨法脱硫工艺流程图Fig. 1 Process flow chart of ammonia desulfurization

流程简述:脱硫塔采用三段复合多功能喷淋塔设计方案,自下而上分别是氧化段、浓缩段、吸收段。锅炉原烟气首先进入脱硫塔中部浓缩段,经洗涤、降温后再进入脱硫塔上部吸收段;吸收液经一级循环泵输送至吸收段,含NH3的浆液吸收烟气中的SO2形成亚硫酸铵溶液,后通过平衡管回流至脱硫塔底部氧化段;氧化空气从脱硫塔底部进入,将亚硫酸铵氧化成硫酸铵;氧化过的浆液排至循环槽,通过二级循环泵送入脱硫塔的浓缩段,被原烟气加热,通过蒸发、浓缩、结晶,得到含固量10%~15%的硫酸铵浆液并自流至循环槽,再通过排出泵送入硫酸铵后处理工段得到成品硫酸铵。净烟气经水洗段及除雾器除去烟气中携带的液沫和雾滴,由塔顶湿烟囱直排。

1.3 工艺特点

氨法脱硫技术对燃煤硫份的适应性强。可适用0.3%~8%甚至更高的燃煤硫份,应用于中高硫煤时,其经济性和优势更加突出,且对硫份波动的适应能力也较强。脱硫化学吸收反应速度快,脱硫效率高,采用较小液气比,降低能耗和操作运行费用,并可减小设备尺寸。脱硫系统简单,工艺流程紧凑,设备少运行可靠,维护和检修费用低。装置占地面积小,脱硫与副产物后处理可以分开布置,具有较大灵活性。脱硫剂原料来源丰富,可以采用液氨、氨水、废氨水等。对锅炉负荷变化的适用性强,负荷跟踪特性好,启停方便,在110%负荷以下对基本负荷和调峰机组均有很好的适用性。无脱硫废水排放,免除了污水处理费用。脱硫的同时可以脱硝,一般具有10%~30%甚至更高的脱硝效率,且可与SCR及SNCR脱硝装置公用一套氨储存及供应系统,方便统一管理和维护。

2 影响脱硫系统长周期稳定运行的因素

2.1 脱硫塔铵盐结晶不稳定

2.1.1 铵盐结晶不稳定的现象

在脱硫系统运行20天左右,浆液出现粘稠、发黄等现象,逐步变成糊状物并且结晶困难。在浆液循环槽顶部观察孔和吸收塔氧化段、水封循环槽溢流口处溢出大量泡沫;浆液出现上层为悬浮物,下层为糊状硫酸铵、无颗粒的分层现象;碱液在后续系统分离困难,离心机筛网不成型,下游干燥机、包装机等设备堵塞、腐蚀严重。只能采取停工、人工清堵处理。复工后运行一段时间,再次发生不结晶现象,且周期逐步缩短。清堵出来的不结晶料只能晾晒处理,占地面积大,费时费工,还会发生二次污染,给装置运行带来诸多不便。伴随着浆液周期性不结晶问题的出现,烟气“拖尾”、“氨逃逸”现象比前期更加严重。

2.1.2 铵盐结晶不稳定的原因分析

通过对实际运行技术参数的分析,并结合不结晶物的理化分析结果判断。造成结晶周期性变化的主要原因有:浓缩浆液的pH值偏高,由于脱硫塔氧化段内部为空塔结构,对吸收液pH值梯度缺乏控制手段。吸收液的pH值会直接影响硫酸铵的溶解度、介稳区以及晶形。在结晶过程中,如果吸收液酸度过高,会造成结晶产品平均粒度下降,同时,晶体的形状也会发生改变。但是pH值也不能过高,由于实际生产中的吸收液存在某些金属离子杂质,如果pH值过高,会使金属离子转变为沉淀,从而影响结晶[4]。

此外脱硫塔二级浆液回流管设计偏小,导致浓缩浆液从浓缩段自然回流至循环槽过程中,流通面积不足,没有结晶颗粒的生成长大空间。浆液槽搅拌器对浆液搅拌过快,也不利于晶体的长大。浆液无除油、除灰系统,导致浆液中富集的油、灰等杂质仅通过后处理出料系统携带,过多的油、灰无法及时携带出系统,影响正常结晶。

2.2 烟气氨法脱硫氨逃逸、气溶胶及拖尾问题

2.2.1 脱硫氨逃逸、气溶胶及拖尾的现象

所谓氨逃逸是指氨水在温度较高时分解成为气态氨,并且随着烟气从烟囱排出脱硫装置的现象。发生氨逃逸、气溶胶及拖尾现象的表现为用氨量增大,烟囱排烟中因含有粒径非常小的固体结晶物,易产生光线散射,且存在逆温现象,导致烟囱排放长长的有色烟羽,俗称“拖尾”。实际生产中为了能够达到烟气中硫化物的达标排放,直接或间接的过量使用氨水,导致烟气排放中形成氨逃逸,这不但造成了氨的浪费,成本增加,也造成严重的二次污染。在脱硫工艺中,氨逃逸也是氨法脱硫工程中需要着重控制的一项。

2.2.2 发生氨逃逸现象的原因分析

氨逃逸,实际是氨气、亚硫酸铵和硫酸铵三者的逃逸,原因是(NH4)2SO3-NH4HSO3水溶液的阳离子和阴离子都有挥发性,易造成夹带损失,同时由于氨水自身挥发性强、蒸汽压较高的物性造成的。氨逃逸是困扰氨法脱硫的一大难题,也是影响脱硫经济性及周边环境的重要因素。

氨法脱硫技术中循环吸收液氨浓度、温度高低都直接影响脱硫效果。因此需要循环液中的氨保持合适的浓度及温度,且控制在合理的范围,否则都不利于氨液对硫的吸收。这一特性导致了液气比(脱硫液与烟气量的比值)是影响氨逃逸量的重要因素[5]。

2.2.3 形成烟气气溶胶的原因分析

气溶胶是指悬浮在气体介质中的固态或液态颗粒所组成的气态分散系统。气溶胶颗粒的形成主要通过两种途径:第一,氨水挥发逸出的气态NH3与烟气中的SO2经气相反应形成 (NH4)2SO3、NH4HSO3、(NH4)2SO4等组分,其组成主要决定于烟气SO2/NH3比值、温度以及H2O与O2含量等;第二,氨水吸收烟气中 SO2后的脱硫液滴,在高温烟气中,由于蒸发作用析出固态晶粒[6]。

2.2.4 拖尾现象

脱硫后的烟气夹带由浆液吸收反应产生的亚硫酸铵盐等组分的细晶颗粒直接逃逸到大气,细晶颗粒以微米级别存在于大气中,形成不易扩散的气团,表现为烟气拖尾。烟气拖尾形成机理和原因较为复杂,与烟气流速、温度、浆液pH值控制、塔内结构布置、浆液吸收反应及尘含量有关。同时烟气降酸雨主要由脱硫塔除雾器效率低以及烟气流速过快导致。

3 针对性的改造措施

3.1 不结晶问题改造

3.1.1 脱硫塔氧化段增加加氨分配装置

用氨水吸收二氧化硫的反应十分迅速,影响反应速率的因素是二氧化硫的水化反应[7]。水化反应受气膜传质控制,当吸收液pH值偏高时,二氧化硫易溶于氨水溶液,膜阻力很小,当pH值低时,膜阻力较大。循环液pH值是脱硫塔运行控制的重要参数之一。不合理的pH值对循环液中各组分之间的反应产生不利影响。根据循环液pH值可以对结晶状态进行预判分析,进而控制脱硫塔运行状况。适宜的湿式氨法脱硫循环液pH值既可以保证高的脱硫效率,同时也可减少氨逃逸量[8]。

针对性的改造内容包括:在脱硫塔氧化段内部增加一套加氨分配装置,把氧化段分为两部分,分配器内部浆液为吸收液,外部浆液为母液,吸收液与母液通过分配连通孔实现交换,从而控制浆液pH值梯度。吸收液pH值较高,控制在6.0~6.5,母液pH值较低,控制在5.0~5.5。一级浆液返回管移位,一侧管道回到加氨分配内部,另一侧管道回母液内部。

3.1.2 完善上游除尘设施

更换布袋除尘器,保证入塔前粉尘含量控制在30 mg/NM3以下,以减少杂质带入,影响结晶效果。

3.1.3 脱硫塔浓缩段底部塔盘增加曝气扰动

在脱硫塔浓缩段底部塔盘增加环形曝气管,利用氧化段来余气对硫酸铵颗粒浆液进行扰动,防止浓缩段底部积料,减少积压、堵塞等问题。

3.1.4 浆液循环槽搅拌器升级改造

原搅拌器设计为钢衬橡胶,内衬橡胶在硫酸铵结晶颗粒系统中容易老化磨损脱落,整体升级更换成2507双向不锈钢材质,耐磨耐腐性能大大提高。同时降低搅拌器转速,由原39 r/min降低至31 r/min,使硫酸铵晶体有足够的形成及生长时间。

3.1.5 材质防腐蚀升级改造

将易磨损泄露的浓缩浆液回流管、二级泵出口管件、排出泵出口管件升级为三元复合管件。三元复合材质内层由拼混树脂、中间层陶瓷和外层碳钢结构层组成,耐磨耐腐性能好,很适合硫酸铵结晶系统。塔内防腐工艺调整,由原单层2 mm玻璃鳞片防腐调整为2 mm防腐层、两层玻璃丝布和2层耐磨鳞片防腐组合层,提升了耐腐及抗裂性能。浓缩段环塔壁新增布置耐磨玻璃钢板(D9 m×2 m×10 mm),防止喷嘴对塔壁造成冲刷泄露。改造保证了系统不易发生泄漏,并可实现长周期稳定运行。

3.1.6 其他措施

为防止结晶过程中的淤堵、沉积等问题,对易发生堵塞的位置进行改造,包括二级浆液回流管的改造:管道扩径,管道DN250扩径至DN500。回流口位置优化:由二级泵正上部移位至泵侧面。泵冷却循环水改造:泵循环水增加精过滤设施,并切换工艺水用于泵循环水,减少杂质及氯离子进入脱硫系统。新建设一套浆液沉淀池系统。

3.1.7 优化工艺操作

利用消晶再结晶的工艺调整手段,当脱硫塔在长时间运行过程中,浓缩浆液出现粘稠或糊状物时,工艺安排冲洗置换。冲洗置换浆液主要是开启浓缩段塔壁和烟道,用新鲜冲洗水稀释浓缩浆液至无颗粒或密度降低至1.15 mg/L左右,再用氧化段母液来补充并重新建立二级循环。

3.2 治理氨逃逸、气溶胶及拖尾的改造措施

3.2.1 增加丝网除沫器

脱硫塔结构不变的前提下,在两层屋脊式除雾器上部新增丝网除沫器,主要为了消除烟气带水及缓解气拖尾问题。丝网除沫器总厚度200 mm、孔隙率ε≤0.978 8、316 L不锈钢材质。

3.2.2 喷淋系统优化升级

三台脱硫塔浓缩喷淋升级更换。原喷淋层布置不合理,管径及喷嘴偏小,很容易造成堵塞断裂。改造后,对管道进行重新布置,喷嘴更换为空心切线锥,新增了保护喷淋管高温老化措施,扩大了喷嘴通径,优化了喷嘴角度及覆盖率,大大提高了喷淋整体性能,提升了液气比率。

3.2.3 其他改造措施

脱硫塔一级泵入口新增安装内置式过滤网,减少了杂质进入喷淋系统,防止了喷淋堵塞,提高了喷淋雾化效果。脱硫塔氧化段加氨位置进行了移位改造,防止了气化氨逃逸。配套冲洗水系统改造,新增了一套工艺水冲洗水系统,布置于丝网除沫器下部,冲洗距离500 mm,定时、定量、定点进行冲洗。

3.3 改造效果

改造后,增加了加氨分配装置,浆液pH梯度有了区分,调整有了手段,装置稳定运行的可靠性得到提升。

浓缩段增加曝气装置,解决了吸收塔段塔盘积料问题,提高了浓缩段浆液氧化率。

烟气氨逃逸及气溶胶问题明显缓解,脱硫效率大幅度提升至98.5%以上。SO2排放指标稳定控制在120 mg/NM3,粉尘排放控制在20 mg/NM3,比改造前大幅降低。

除沫器效率达到99%(雾滴粒径 3微米以上),除沫后烟气中液滴含量 (干基)≤20 mg/NM3(除沫器出口烟气雾滴浓度原设计值为≤75 mg/NM3),明显缓解烟气拖尾及气溶胶问题;氨利用率由85.5%提升至90%以上。

氨回收利用率提高5%的条件下,每小时降低氨水消耗0.9吨,年多增产副产品硫酸铵0.7万吨,按每吨硫酸铵300元计算,年增收0.7万吨×300元=210万元。

4 结论

为有效控制结晶异常、氨逃逸、气溶胶及拖尾等问题,对氨法脱硫工艺进行了改造。改造重点首先围绕浆液pH值梯度控制进行,通过除尘系统升级、加氨位置的调整,以及对脱硫塔、循环槽、配套管线等进行改造,优化工艺流程及操作指标等手段减少游离氨的产生。其次通过增加丝网除沫器、改造喷淋系统等完善脱硫塔内设施,从根本上减少氨的注入,提高氨利用率。在浓缩段提高喷淋系统效率,避免了氨逃逸的产生、杜绝发生气溶胶及拖尾现象。改造实现了循环流化床烟气脱硫塔的长周期稳定运行,消除烟气脱硫后的二次污染,为企业取得良好的经济效益。