体力活动水平及其与健康相关生命质量的研究

申 亮,杨永建,张 涛

(1.上海大学体育学院,上海 200444;2.上海大学理学院数学系,上海 200444;3.美国北德克萨斯大学体育健康学院,丹顿市,TX 76203)

尽管越来越多的证据证明了从事体力活动有着诸多益处,但无论是在发达国家还是在发展中国家,能够达到体力活动推荐量的青少年和大学生的比例都不高。 由丹麦、澳大利亚和瑞士等国的运动与流行病学研究中心共同完成的一项研究显示,随着年龄的增长,体力活动愈加不足已是全世界范围内的共同现象[1]。生命质量,也称生存质量或生活质量,被认为是衡量整体幸福感的一个指标,包括幸福感和整体生活满意度[2]。传统的健康评价指标对心理和躯体方面的慢性病或亚健康,及其带来的健康结局的评价已再适用于评估人的总体生活质量,而与健康相关生命质量的概念则可以更全面的评价一个人在生活总体上的状态[3]。学术界普遍认为,与健康相关的生命质量是一个主观的、多维的概念,可以反映在身体(如健康)、个人心理(如自尊、积极和消极情绪、压力)和社会(如社会支持满意度、与家庭和同龄群体的关系)等维度[4,5]。了解社会和居住环境与大学生身体活动和健康相关的生命质量之间的关系,可以帮助学校和公共卫生专业人员制定有效的干预措施,并逐步构建起促进大学生体力活动水平提升的外部环境[6]。

社会生态学及其相关理论自发展以来,打破了传统健康促进理论专注个人内心因素的局限性,其在社会科学领域的潜力和优势得到了学界的普遍认知和关注[7]。从国际范围看,有不少研究以社会生态学作为理论支持,分析了影响青少年的体力活动水平的不同层面的因素(如个人、社会和居住环境层面),且一致认为多层面共同干预是改变个体健康行为的最有效途径[8,9]。但目前在国内很少有学者用这个理论视角来考察当代中国大学生群体的体力活动与健康相关的生命质量之间的关系。

为此,本研究立足于社会生态学的视角,基于对某大学一年级新生的一次横截面自评式的问卷调查,着重考察个人因素、社会环境因素和居住环境因素对不同体力活动水平大学生的影响,以及其与健康相关的生命质量的关联性,以期帮助学校体育部门采取更有效的干预措施,为建立促进大学生身体活动的生活学习环境提供一定的依据。

1 理论框架:社会生态学模式

1.1 社会生态学模式的提出及其应用

社会生态学是随着行为科学和公共健康学科的演变而产生的一种理论或模式,它着重于个体与他们的身体以及社会文化环境之间的相互作用[10]。社会生态学的概念雏形是由Kurt Lewin 在1936年提出的,该理论采用“生态心理学”来描述外部环境对人的影响。之后,Roger Baker经过长期观察日常环境中儿童的行为发展了该模型(1968),并认为人的行为可以通过其所处的外部环境来进行更准确的判定,而不只是依据个体的心理特征[11]。直到20世纪末,Urie Bronfenbrenner(1979)正式提出微观层面、中观层面和宏观层面三个层次的社会生态学理论模型[12]。其中,微观层面的影响因素包括家庭成员和工作群体,中观层面由家庭、学校和工作环境构成,而宏观层面则由社会经济、文化和政治系统所构成。随后,Moos,R.H(1979)也发展了社会生态学理论,该模式综合了个体、社会环境和自然环境因素对个体的影响,具体包括四个方面:(1)个体因素;(2)社会环境;(3)自然环境;(4)组织(机构)环境(Moos 1979)[13]。此后,很多学者发展和完善了社会生态学的理论,生态学模型主要通过五个层面影响个体的健康行为:个体水平、人际水平、组织机构水平、社区水平及公共政策。在社会生态模型的框架下,“环境”的概念已经被延伸,它不再仅仅指传统的自然或物质环境,还包括我们周围的一切,如城市建设、商业、文化和政策等环境。

1.2 社会生态学理论与体力活动及健康相关的生命质量

从现有文献来看,大多数涉及体力活动与健康的关联性研究的主要集中在分析个体内在因素层面。这些个体内在的因素主要包括自尊、自我效能感、愉悦感、认知能力、信念和态度等不同方面[14]。很多研究证实,自我效能感能够对包括体力活动在内的人的健康行为选择产生直接或间接的影响[15]。因此,有关体力活动与对其产生影响的社会、居住环境的之间的相关性研究得到了越来越多的关注[16]。

社会支持在广义上可以被定义为在社交网络中与他人(例如父母、朋友)交互提供的资源[17]。从目前相关研究看,社会支持包括了家庭中家长的支持、学校中朋友(比如舍友或同学)的支持和教师的支持等[18,19]。

此外,人类行为还受到客观环境的影响,其行为的变化与其所处的特定地域有关,而体力活动作为一种特定的行为同样具有地域环境属性[20]。从社会生态观点看,居住区的自然环境因素是影响健康行为的重要因素,其主要包括身体活动设施的可用性、设施的便利性和身体活动设施的安全性等方面[21]。Addy(2004)等学者研究发现,良好的街道照明情况、信任的邻居、私人娱乐设施、公园、游乐场和运动场、居住区的空间设计、娱乐和体育设施以及交通系统都是与青少年身体活动密切相关的影响因素[22]。

健康相关生命质量是一个具有多维性和综合性的概念,它包含了躯体、心理、社会等多个方面的健康评价,能全面反映人群的健康状况[23]。 国内外目前有关健康相关生命质量和体力活动的研究主要集中在患有诸如心血管疾病、冠心病、关节炎和癌症等慢性疾病的成年人群[24-26]上。Tao Zhang(2017)等人于2017年从社会生态学的视角对美国西南部的一所大学的女大学生体力活动的影响因素及健康相关的生命质量之间的关系进行了分析。该研究认为,影响健康相关生命质量的身体功能方面的重要因素包括大学生的自我效能感、体育活动的愉悦感和居住环境的安全感[6]。而另一个研究则表明愉悦感是与女大学生健康相关生命质量的心理功能相关的唯一因素[27]。我国学者近年来也做过大学生的体力活动与健康相关生命质量之间的相关性研究[28],但以上研究都没有探究在不同体力活动水平层面的体力活动水平与生命质量的相互关系。

总体看来,虽然在成年人群中,已经确定增强身体活动水平对于提高健康相关生活质量至关重要,但对于大学新生,特别是对中国大学的社会和居住环境、体力活动和健康相关生活质量之间的关联性研究和相关研究仍然较少。特别是从现有的文献看,虽然大多数研究支持自我效能感、体力活动愉悦感、社会支持以及居住环境对青少年体力活动水平起到积极影响的观点,但在不同体力活动水平上,不同层面因素的贡献度和影响情况尚待更深入的探究。

为此,本研究将在社会生态理论的框架下,着重探究如下几个问题:

第一,考察大学生体力活动水平、个体因素(自我效能与体育活动愉悦感)、社会环境因素(家庭和朋友的社会支持)、居住环境因素(居住密度、行人基础设施、游憩设施邻近度、街道连通性、审美品质、土地使用组合、交通安全与犯罪安全等)与健康相关的生命质量之间的关系;第二,在不同体力活动水平的纵向维度上,考察各个影响因素的贡献度,即探究在不同体力活动指数水平上,个体因素、社会支持因素和居住环境因素对其表现的影响。第三,考察影响大学生的体力活动的多维因素与健康相关的生活质量的关联性。

2 研究对象与方法

2.1 调查对象

本研究选取上海某大学一年级新生作为调查对象。该校一年级学生总人数为2 816名,男女占比分别为48 %和52 %。其中理工大类1930人 、人文大类519人、经管大类367人,分别占比68.5 %、18.45 %、13 %。按照分层整群抽样的方法,课题组于2017年11月利用晚间活动课(班会)时间,分班进行讲解,并在自愿的基础上,进行自评式问卷调查,共发放735份问卷,最后收回有效问卷695份,问卷有效率为 94.5 %。其中,理工类学生的问卷为421份(占该类学生的60.6 %)、人文社会类130份(占该类学生的18.7 %)、经济管理类的144份(占该类学生的20.7 %;男生312人,占44.83 %,女生383人,占55.17 %。

2.2 测量内容与测量工具

(1)人口统计学特征。调查内容主要包括性别、年龄、专业大类、民族、身高和体重,自评家庭经济状况、父母的文化水平等内容。

(2)体力活动的强度和频率的测量。本研究采用的是体力活动问卷法,具体选用国际体力活动问卷 (International Physical Activity Questionnaire ,简称IPAQ)进行调查。IPAQ问卷在国际范围的多个国家的体力活动测量的信度效度较好,适于推广。关于体力活动的测量赋值,课题组采用了国际上广泛认可的体力活动强度评价方法代谢当量 (metabolic equivalent of task,MET)的概念,这也是基于 MET 确定体力活动分级标准的方法。代谢当量是指运动时代谢率较安静时代谢率的倍数。按照运动强度,一般认为,高等体力活动指的是代谢率为静息基础代谢率6倍以上的活动[代谢当量(MET)≥6];中等体力活动的MET在3.0~5.9之间;轻体力活动MET<3。为了便于计算,我们将受试者的体力活动水平赋值为定序变量,统一按每个强度的频率乘以MET值,并求出总体力活动MET的评分:(8×剧烈)+(4×中等)+(3.3×轻度)=总体力活动MET[29,30]。

(3)健康相关的生命质量。本研究采用年轻成人生活质量量表(Young Adult of Life Inventory)测量与健康相关生命质量(HRQOL)。该量表用于评估过去7天年轻成人的生活质量。量表包括23个项目,评估了身体( 8个项目)、社会( 5个项目)、学校( 5个项目)和情绪( 5个项目)功能情况,采用 Likert 的 5 级计分法,使用了0(从不)到4(经常)的5个数字的评分,并将评分转化成线性标度,得分高表明更高的生活质量。两个分量表分别被定义为与健康相关的生命质量—身体功能和与健康相关的生命质量—社会心理健康状况。分量表得分是通过每个项目得分总和除以问题数量计算得出的。与Varni and Limber(2007)的研究相一致[31],本研究的总量表(α=0.90)及各分量,包括身体功能/健康(α=0.76)、心理社会健康(α=0.80)、与人相处(α=0.85)和学校问题(α=0.74)也都分别显示了良好的内部一致性信度。此外,经验证性因子检测后原量表中有5个题项的标准化因子载荷未达标,因此被剔除,剩下的17个题项的标准化因子载荷都在0.56~0.81的范围内,CR值为0.89,AVE值为0.53,说明量表的效度达到要求(见表1)。

(4)自我效能感。本研究选用 Sallis et al.(1988)编制的《锻炼自我效能量表》作为依据,具体分为身体因子、活动因子、精神因子、冲突因子4部分,共计12个题项[32]。所有题目采用 Likert 5 级量度,从5分(我知道我能做到)到1分(我知道我做不到)递减评分。本研究经检后测量表总体的内容一致性很高(α=0.91),且检测后原量表各题项的标准化因子载荷都在0.54~0.81的范围内,CR值为0.85,AVE值为0.56 ,效度达到要求(见表1)。

(5)体力活动愉悦感。本研究采用由Kendzierski & De Carlo于1991年编制的Physical Activity Enjoyment Scale(PACES)量表[33],包含了18个条目,使用7点计分法。量表编制的最初目的,是为于测验个体在任意身体活动中的愉悦程度。2001年,Motl et al以1797名青少年女生为样本,对PACES进行修订并验证了结构效度[34]。PACES的编制和设计因考虑到了青少年对条目的理解,表述比较简单、易懂,不易产生歧义。经检后,测量表总体的内容一致性很高(α=0.92),并发现原量表有一题未达到要求,予以删除,剩余题项的标准化因子载荷在0.56~0.78的范围内,CR值为0.81 ,AVE值为0.61,效度达到要求(见表1)。

(6)社会支持和家庭支持。 社会支持是使用社会支持和锻炼调查量表来测量的(SSES)。SSES是一个包含26项问题的量表,以5分的规模衡量,从1(无)到5(经常)评分,测量朋友和家庭参与支持体育活动的行为的频率。在之后的研究中,SSES经多人修订压缩为10项的单因素量表用于测量美国、香港和中国大陆的中学生,其信效度均达到统计学要求[34,35]。在本研究中,家庭(α=0.85 )和朋友(α=0.84)分量表均显示了较好的内部一致性。效度检测中,原量表有四项未达到要求被删除,剩余题项的标准化因子载荷在0.5~0.7的范围内,CR值为0.79,AVE值为0.54,效度达到要求(见表1)。

(7)居住环境对体力活动的影响因素的测量。本研究采用了体力活动邻域环境量表(Physical Activity Neighborhood Environment Scale ,PANES)测量居住环境对体力活动的影响。在这项研究中,居住环境被定义为从家或公寓步行10到15分钟内途经的区域。通过17项的量表中问题评估混合土地利用情况、步行设施、骑自行车的场地设施、交通安全性等与体育活动有关的建筑或社会属性。在之前的研究中,PANES量表表现出足够的内部一致性和有效性[36],在本研究中,量表的总体内部一致性(α=0.74)也能达到可信度要求。效度检测中,原量表有三项因未达到要求被删除,剩余题项的标准化因子载荷在 0.51~0.73的范围内,CR值为0.73,AVE值为0.53,效度达到要求(见表1)。

3 分析结果

3.1 变量的描述性和相关性统计分析

调查发现,43.74 % 和39.57 %的受调查同学选择了跑步和快走作为自己日常体育锻炼的方式。此外,每周参加中等强度(每次大于30分钟)及高等强度体力活动(每次大于20分钟)达到或超过5次的学生共441人,占63.45 %。但是,有66.47 % 的被访者一周内没有从事任何巩固或增强肌肉的体力活动(比如俯卧撑、仰卧起坐或臂屈伸深蹲、哑铃、弹簧扩胸等),有进行1次的为14.16 %,2次的占到总体的8.96 %,3次的占5.64 % ,3次以上的仅为4.77 %,这表明肌肉力量训练普遍被所调查的大学生忽视。

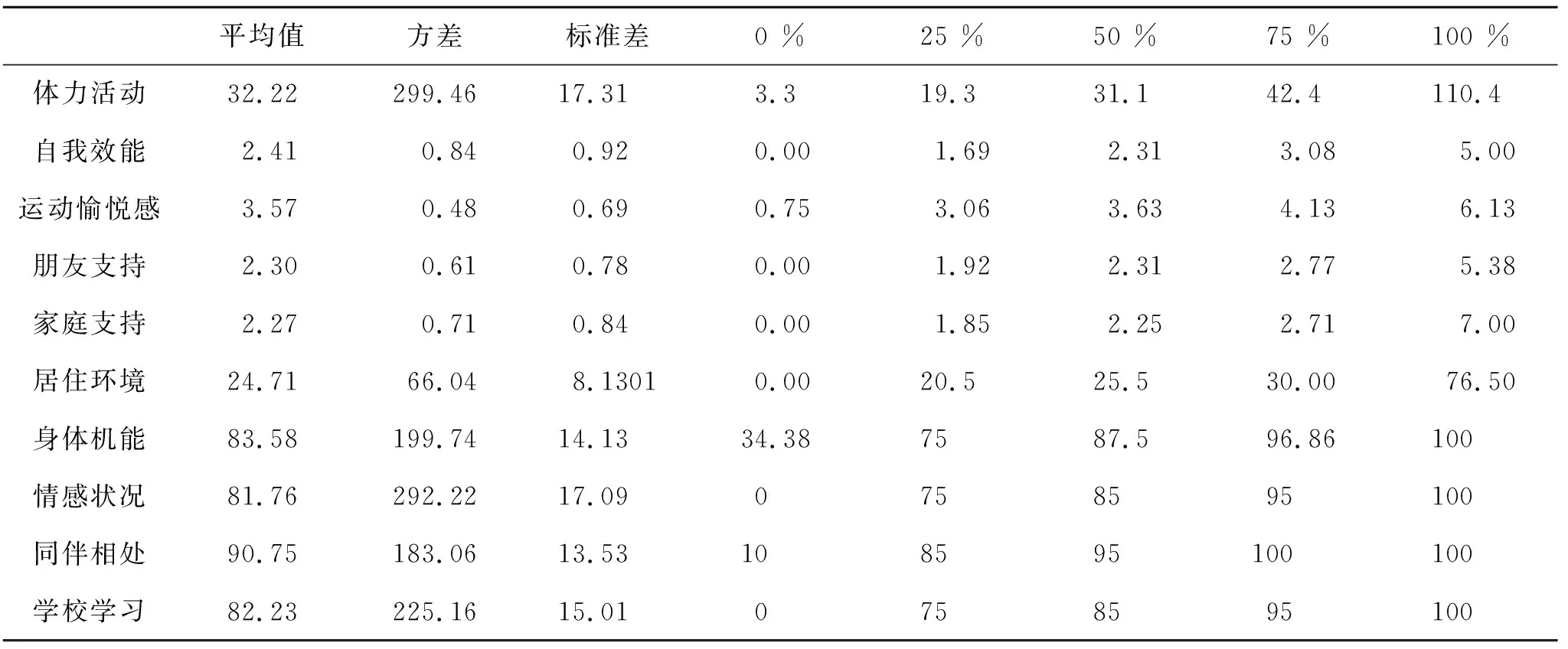

表2显示,体力活动指数的均值为32.22,而方差和标准差则高达299.46和17.31。从分值上看,最低的得分仅为3.3(每周只进行一次强度较弱的体育活动,如瑜伽,普拉提,太极拳、散步等),而最高的则达到了110.4。由此可以看出,在被调查的普通大学生中,体力活动水平的差异是很大的。自我效能感的得分均值为2.41,但对应的方差和标准差比运动愉悦感、朋友支持、家庭支持相对要大得多,分位数之间的差距也很明显,反映出其与体力活动分布较为一致的特征。居住环境这一项的均值为24.71,而方差和标准差则相对要小。其分位数,尤其是25 %、50 %、75 %之间的差距更小,这体现了在学生集中住宿、居住环境大体一致的情况下,其不是成为影响在校学生日常体力活动水平差异性的主要因素。

表1 量表的信度及收敛效度相关数值

表2 统计变量的平均值、方差和标准差

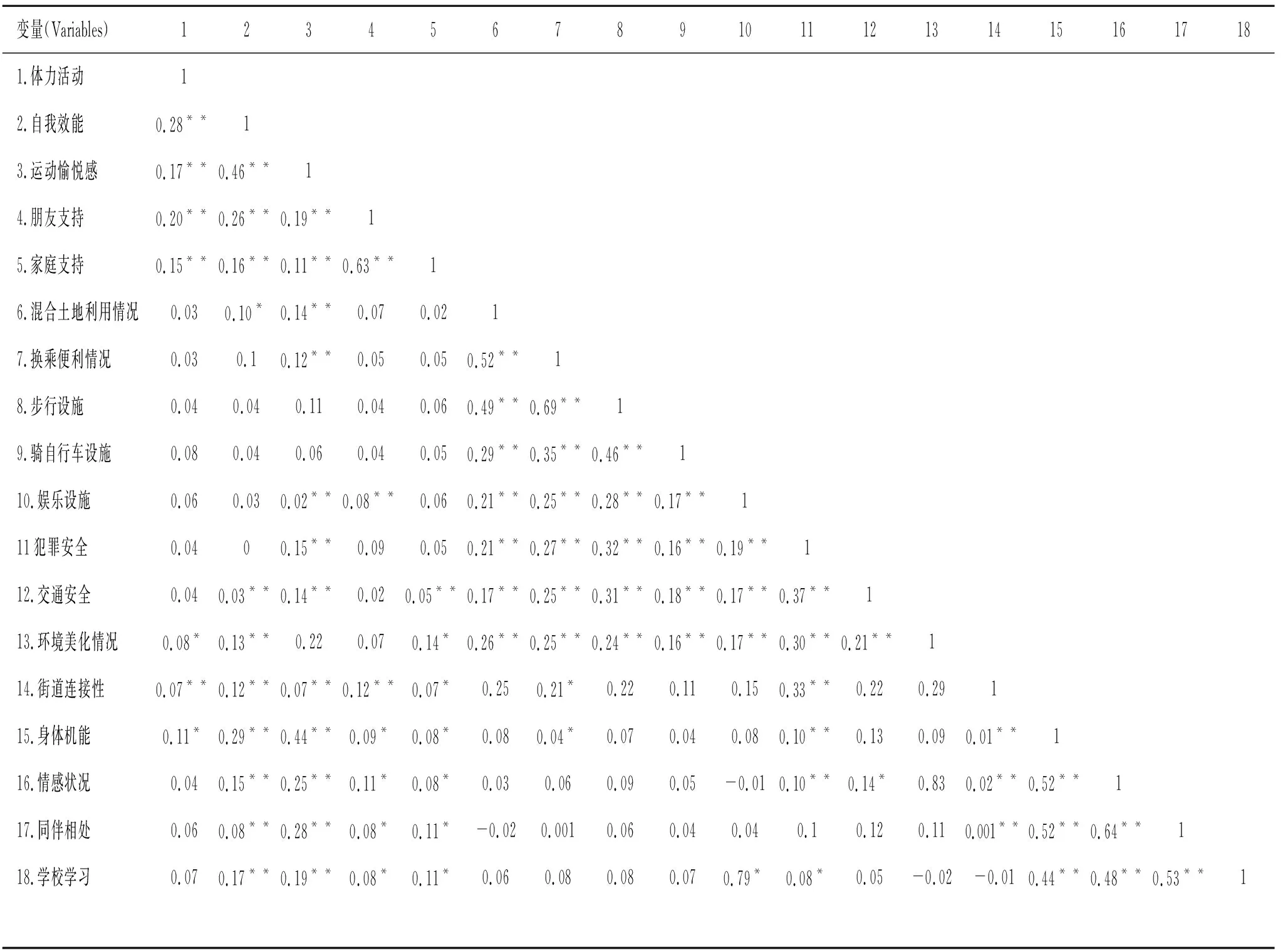

表3显示,相比于居住环境,体力活动与自我效能感和运动愉悦感之间呈现积极的正相关(r值分别为0.28、0.17)。此外,人际层面的朋友支持和家庭支持与大学生的体力活动之间的相关系数分别为0.20、0.15。体力活动指数与健康相关生活质量中的身体机能因素存在显著正相关,而与情感状况、同伴相处、学校学习因素间只存在较弱的相关性。 而表3显示出居住环境中的个别因素(如犯罪安全、交通安全)与健康生活质量具有一定的相关性,但就整体来看两者之间的相关性并不显著。

表3 变量之间的一致性和相关性统计表

3.2 回归分析

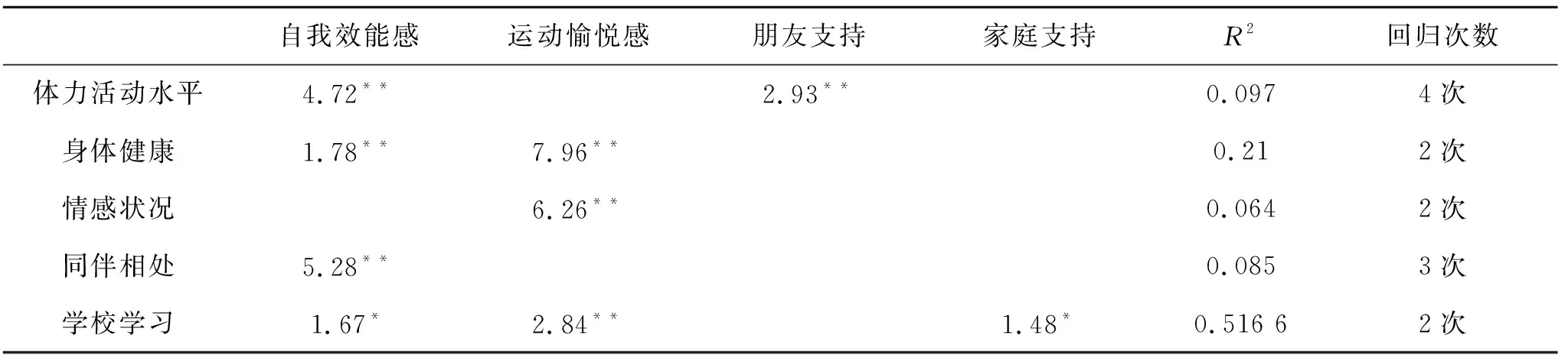

为进一步了解自变量和因变量之间的函数关系,以及检验变量间关系的强度和方向,本研究加入了回归分析。我们首先将本研究中的体力活动水平设定为因变量,其他因素设定为自变量,建立对14个解释变量进行分析的回归模型。采用逐步回归的方法,共进行了4次回归分析。结果显示自我效能感和朋友支持变量系数的t检验结果均为高度显著(见表4第一行数值)。整个分析过程满足了F检验的标准,其中R2=0.1,P值在4.728e-11~4.817e-16之间。这说明自我效能感和朋友支持是对大学生的体力活动参与影响最大的两个因素。

随后,我们逐个将生活质量所包含的四个方面与社会生态的几个层面的变量关系进行了回归分析。最终筛选出自我效能感和愉悦感是影响大学生的身体机能(健康)的最主要因素(见表4第二行数值)。这一结果说明,健康更多地受自我效能感和愉悦的心情的影响,而这恰恰符合了现代的健康行为理论。

此外,我们对情感状况与社会生态影响因素之间也进行了逐步回归分析,并最终筛选出运动愉悦感是影响被调查者生活质量中情感状况的最主要因素,心情的好坏直接影响到个人的情感状态。

表2显示,同伴相处与生活环境这一变量之间的相关性较弱,因此在回归分析时我们直接忽略了环境变量,并最终进行了三次回归分析。结果显示(见表4),影响同伴相处的关键因素是自我效能感。

同样,我们对学校学习与社会生态环境的构成因素之间进行了两次回归分析。表4显示,自我效能感、运动愉悦感、家庭支持分别与学校学习存在着线性函数关系。

纵观上述的分析可以看出,自我效能感、运动愉悦感、家庭支持,是提高大学生生活质量的重要评价指标。如果从性格心理学的角度分析的话,自我效能感更能体现出个体的性格、情商等特点,因此塑造大学生积极向上的性格,在大学阶段尤其重要。

表4 回归分析后的数值结果

3.3 分位数回归分析

与传统的线性回归只得到均值方程相比,分位数回归可以更详细地描述自变量X对因变量Y的变化范围以及条件分布形状产生的影响。由于已知解释变量只能解释体力活动指数不到10 %的变动,因此我们采用分位数回归模型进行变量之间的关系描述。以下是分位数回归模型:

该模型表示,τ分位数是Yτ。

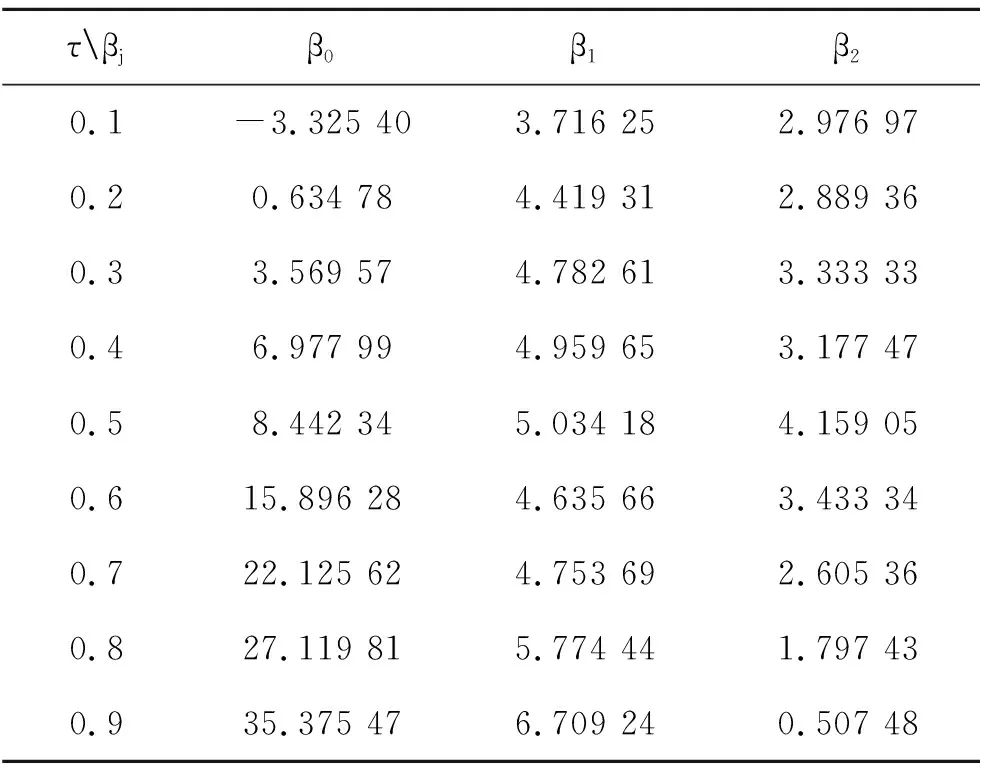

表5 自我效能感和朋友支持给定情况下的体力活动指数回归系数

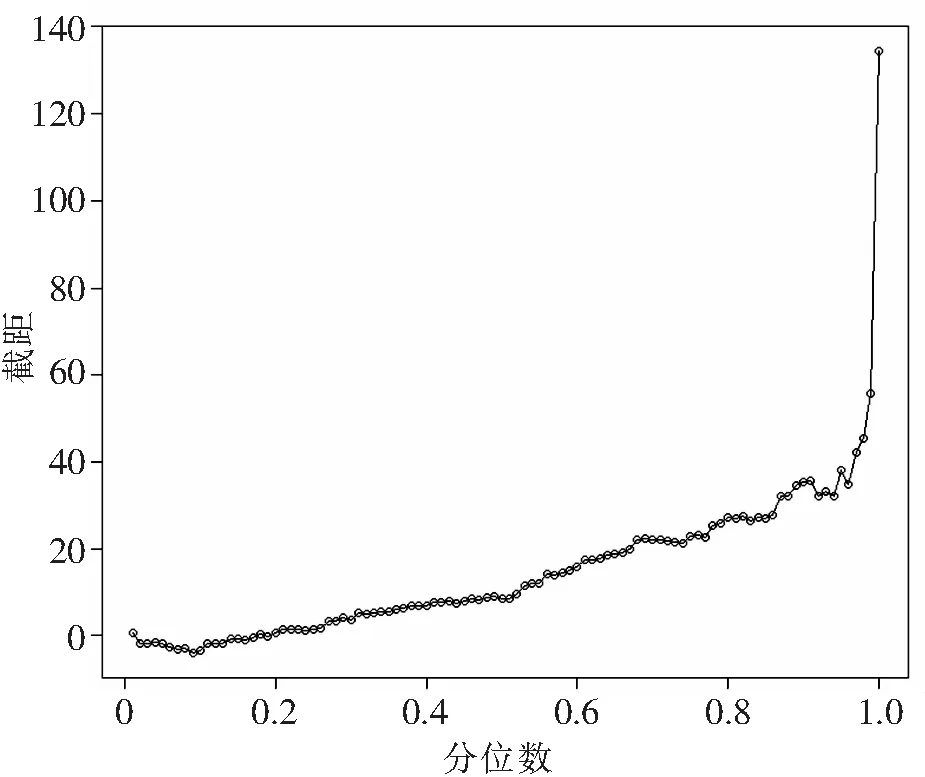

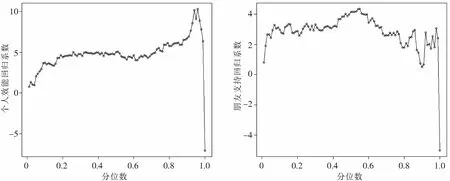

为进一步探究自我效能感与朋友支持这两个主要影响因素在不同体力活水平上的贡献度,我们进行了分位数回归分析。表5给出了十个分位数下的回归系数,

表5显示,回归方程的分位数截距在0.1~0.5之间缓慢递增,而在0.5~0.9之间增速加快;自我效能的回归系数,在开始的时候是缓慢递增,但是当系数大于0.5则迅速增大,而关于朋友支持的回归系数却是先增后降,它位于0.1~0.5之间时递增,接近0.5时达到最高值,0.5之后逐渐递减。这一点在图1上得到了较好的体现。

图1 自我效能、朋友支持与体力活水平的截距分位数回归的变化规律

自我效能在体力活动分位数0.5之前,其影响力度基本上恒定,而超过0.5以后,影响力度则逐渐加大。结合朋友支持的影响力度也以0.5前后为界先增后减,可以清晰地观察到:在较低体力运动水平的时候,朋友支持很好地促进了体力运动指数的提高;当达到0.5分位数水平以后,朋友支持的作用则逐渐降低了。

图 2 体力活动分位数与自我效能及朋友支持的变化规律

4 讨论

通过人口统计学变量描述性分析发现受调查大学生在体育参与中存在一些突出的问题。比如,力量训练普遍被大学生所忽视。有超过一半的被调查大学生(占63.45 %)从事体力活动的时间基本达到要求(每周150分钟),但每周从事巩固或增强肌肉的体力活动的人数比例为9.6 %,远低于健康体适能的要求。科学研究表明,人体在20~30岁时,肌肉力量将达到最大值,过了30岁,肌肉就开始以每年0.5 %~1 %的速度减少。[37]因此,世界卫生组织(2010)在新世纪就发布了针对不同年龄段人群的体力活动推荐量:18~64岁成人,每周应从事至少150分钟的中等强度体力活动,或每周进行至少75分钟的较大强度活动,或中等和较大度两种运动量的组合。[38]如上文所述,目前大学生的体能测试数据表明在肌肉力量这一项大学生还不如高中生,这也是大学体育亟待解决的问题。改变这种现状,需要学校积极引导学生开展肌肉力量的训练,并在条件允许的情况下为学生创造进行力量训练的环境,比如在校园中增设力量训练的器械或提供力量训练的辅助的指导,扩大科学健身的宣传力度等。

据相关分析显示,自我效能感与体力活动和生命质量呈现积极的相关关系。回归分析也表明,自我效能感是大学生的体力活动和生命质量中的身体健康层面的重要影响因素。与现有的相关研究一致,本研究认为自我效能感作为一个重要因素与大学生的体力活动和生活质量中的身体机能是密切相关的。Bandura的自我效能理论告诉我们,如果人们认为自己体力上活动是积极的或暗示自己有能力完成的,就更可能完成这个体力活动或达到体育锻炼的目标。[39]因此,学校的体育工作者、管理者应该制定和实施相应的策略来提高大学生的自我效能感。具体的举措我们认为可以包括以下几个方面:在平时的体育锻炼中,设置适当难度的活动内容,提高成功的锻炼体验,强调自我技能提高和知识的掌握;通过观摩同伴的体育锻炼,提高对自己能够完成相同锻炼强度的自信心;加强和同伴的互动交流,通过语言和行动,相互鼓励帮助;深入了解体育锻炼对个体造成的生理和心理反应,有效提高自我的体育素养。

此外,本研究表明运动愉悦感是影响大学生参加体育活动和健康生命质量的另一个重要因素。相关和回归分析均显示,体育活动与自我愉悦感具有积极的正相关关系。而在对生活质量所包含的若干内容与社会生态的不同层面影响因素之间进行的逐步回归分析显示,愉悦感对生命质量的身体机能、心理的适应状态、社会适应和学校学习状况都具有显著影响。这就要求我们在制定促进大学生体力活动参与的措施时,必须要重视和利用好体育运动愉悦感这一重要因素。比如,为发挥自身愉悦感以促进大学生参加体力活动和体育锻炼习惯的养成,体育工作者应该鼓励学生参加自己喜欢的体育活动,让学生们在体育锻炼中享受到身心愉悦的感觉,要为学生营造参加体育锻炼的舒适氛围。

此外,分析结果显示社会支持,尤其是朋友支持与大学生的体力活动水平存在积极的正相关关系,但是对健康生活质量的影响较小。父母态度虽然被认为是青少年时期身体活动水平的重要社会影响因素,但由于在学校的大部分时间都是和朋友以及同龄人一起度过的,同伴对其生活方式的影响作用逐渐凸显。大学生作为一个刚开始脱离家庭直接养育,逐渐走向社会的群体,其个体意识开始逐步产生。被本次调查的同学都是一年级的新生且大部分是外地生源,离开家庭来到学校这个大集体生活,朋辈在对他们行为(体育锻炼、学习习惯、生活方式、审美倾向)的影响上发挥了重要的作用。这一点应引起体育教师和学生管理工作者的重视,这就要求学校在制定大学生体育健身政策和策略时,要多设计些与朋辈群体互动的体育活动,发挥大学生尤其是新生群体互相引导的作用,减少教师说教式的传统方法,多通过各类讲座和情景再现增强学生对体育锻炼健身功效认知能力的培养。

值得注意的是,据分位数回归显示,随着体力活动指数分位数的提高,自我效能感的变化率逐渐提高,特别是自我效能感对参加高水平体力活动(分位数超过7.5及以上)的群体的影响和贡献度逐渐增大。这进一步说明了个体层面的因素或内因对维持较高的体育活动参与水平的重要性。分析同时也提到,当体力活动水平处在中等以下时,社会支持的影响作用是十分明显的,也是最有效的,但随着体力活动水平的提高(分位数高于0.5以上),社会支持的作用逐渐减弱,即边际效应发生作用。分析结果告诉我们,发挥朋辈对大学生体育锻炼参与的引导作用对那些体力活动水平较低的人群更有效,而要促进学生体力活动水平的普遍提高或达到一个较高水平,则需要培养学生对体育参与的自我效能感。

另一个值得注意的分析结果是,居住环境及其内部构成与大学生的体力活动之间没有表现出显著性的关联性,这与现有的研究结果存在一定的差异性。比如Andrew等人(2015)所开展的一项研究显示,校园内外的建筑环境感知特征与大学生的体力活动存在关联性,因此建议校园建筑环境在规划时,应考虑学生们步行和骑车的便利性,而且有必要加强校园和市政规划之间的合作,将市政规划(校园周边)与校园的边界相结合,从而为大学生的体力活动提供便利[40]。此外,西方国家一些研究还显示居住区的安全性与女性参与体育活动成正相关。比如,Eyler and Vest (2002)的一项研究表明,与生活在不安全环境中的人相比,生活在安全社区中的女性更有可能在户外运动和参加娱乐活动或独自旅行[41]。而这一观点也在Tao Zhang等(2017)的一项有关美国女大学生的体力活动与健康相关生活质量的研究中得到证实[6]。但该相关关系并没有在本研究中得到证实。我们认为出现以上差异可能的原因是,中国高校大学生的居住区基本在校内,属于集中住宿,学生上课和生活区的道路较短且居住设施的差异不明显,这是导致居住环境,特别是安全性、骑车设备等因素,与体力活动之间关联性不显著的主要原因。此外,校园建筑环境或许与轻微的体育活动(例如步行),有较强的相关关系。并且,校园建筑环境或许通过增强个人的自我效能感和体力活动的愉悦感,可以间接性地影响大学生体育活动水平和生命质量。

5 结论

(1)大学生参与有氧运动类体力活动的比例过半,但力量训练普遍被忽视,远低于健康体适能的要求。

(2)随着体力活动水平的提高,自我效能感的变化率逐渐提高,说明自我效能感对维持较高的体育活动参与水平(分位数在0.5以上)的重要性逐渐凸显。

(3)社会支持特别是朋友支持与大学生的体力活动水平存在积极的正相关关系,但是对健康生活质量的影响并不显著。为此,学校可以通过体育运动俱乐部或社交媒体,构建大学生的体育社会支持网络,加强学生参与体育锻炼的互动交流,增强朋辈之间互相支持的广度和深度。

(4)居住环境及其内部的构成对大学生的体力活动水平的影响并不显著,这可能与国内高校大学生的居住区基本在校内且学生都集中住宿有关,更为准确的原因则需进一步验证。此外,居住环境中仅有个别因素(如犯罪安全、交通安全)与健康生活质量具有一定的相关性,从整体来看两者之间的相关性并不显著。