次国家行为体参与区域合作的实践逻辑解析

——以云南参与大湄公河次区域合作为例

李秀芳

【内容提要】在当今的全球化和区域化进程中,次国家行为体作为区域合作的重要参与者,在一定程度上发挥着主动推进与塑造区域合作进程的作用。地方政府作为次国家行为体参与区域合作是一个实践的过程,具有自主性和能动性,遵循着一定的逻辑。地方政府首先通过自身的叙述获得中央政府授予参与区域合作的权限,然后与区域内的行为体不断互动,以此促进与塑造区域合作的进程,最后获得身份承认。为此,本文提出一个以实践为基础的分析框架,运用“叙述”、“参与实践”以及“身份承认”之间的因果机制,分析地方政府参与区域合作的实践过程,并以云南省参与大湄公河次区域合作为例进行验证。

引 言

在传统的国际关系理论中,主权国家是参与国际合作的主体,然而在全球化背景下,国家的权力发生了多向度的流散,由此导致国家内部的政治单位也开始参与到原本只属于国家层面的事务中来。十一届三中全会后,中国开始了改革开放的浪潮,这是中国积极融入世界,适应全球化趋势的举措。随着区域合作和中国改革开放进程的不断推进,地方政府作为次国家行为体在参与区域合作过程中所扮演的角色和发挥的作用越加凸显,尤其在亚洲的区域和次区域合作过程中,中国的一些地方省份发挥着很大的作用,在一定程度上甚至还扮演着倡议者和推动者的角色。(1)苏长和:《中国地方政府与次区域合作:动力、行为及机制》,《世界经济与政治》2010年第5期,第17页。

中国疆域辽阔,邻国众多,在与周边国家开展区域合作的过程中,必然涉及中央和地方两个层面,(2)刘稚:《大湄公河次区域合作发展报告(2010-2011)》,社会科学文献出版社,2011年,第169页。处于地缘前线的地方政府往往扮演着具体落实区域合作项目的角色。在现行的国家结构下,地方政府参与区域合作对中央外交起着配合、补充和支持的作用,(3)苏长和:《中国地方政府与次区域合作:动力、行为及机制》,《世界经济与政治》2010第5期,第4页。是中央政府参与区域合作的一个重要组成部分。地方政府参与区域合作的非主权性特征与以往以“国家”为主的参与模式而言是一种全新的事物,那么如何看待和认识地方政府参与区域合作这一新现象?为此,从理论上分析次国家行为体参与区域合作的动力和实践行为,提出具有解释力的理论分析框架,具有重要的理论和现实意义。

次国家行为体(地方政府)参与(次)区域合作是一个实践的过程。地方政府在参与区域合作的过程中,在承担具体执行和落实国家参与战略的同时,也有着融入国际经济体系,促进地方经济发展,为自身谋求更大生存空间的内在需求。所以,地方政府参与区域合作具有积极性和能动性,地方政府有动力积极与区域内的相关行为体交流互动,通过参与各项实践活动,不断拓展自己的活动空间,继而在一定程度上发挥推进与塑造区域合作进程的作用。由于当前的理论分析不能很好地解释地方政府的这种能动性和实践进程,所以本文在梳理现有相关理论的基础上,综合国际关系理论的“语言学转向”和“实践转向”,提出一个新的框架,用于分析地方政府参与区域合作过程中的能动性和实践进程,并以云南省参与大湄公河次区域合作为例进行验证。

一、现有理论梳理及其相关不足

目前对于次国家行为体参与区域合作这一问题,主流国际关系理论大都注重体系层面的分析,倾向于以国家为基本分析单位,注重体系层面的因素对国家行为的影响,因此并不能很好的对次国家行为体提供合理的解释路径。(4)虽然体系层面的理论缺少对次国家行为体的相关解释路径,但是笔者认为在研究次国家行为体时,可以从体系理论的理论视角上得到启发,如现实主义中的国家中心主义分析层次的回落以及新古典现实主义的崛起,参见王公龙:《新古典现实主义理论的贡献与缺失》,《国际论坛》2006 年第4期,第36-41页。制度主义中的多层治理理论,参见Simona Piattoni, “Multi-Level Governance: A Historical And Conceptual Analysis”,Journal of European Integration, Vol. 31, No. 2, 2009, p. 163.以及实践解释路径在建构主义中的凸显,参见朱立群:《中国参与国际体系的实践解释模式》,《外交评论》2011年第1期,第19页。国外的学者对次国家行为体参与区域合作的研究视角,比较有代表性的有平行外交理论、多层外交论。(5)陈志敏:《次国家政府与对外事务》,长征出版社2001年版,第9-18页。我国的学者对地方政府参与区域合作的研究大多以分权理论为分析框架(6)崔绍忠、刘曙光:《中央政府和地方政府的经济外交职能及其关系——中国的视角和经验》,《外交评论》2012年第3期,第43页;苏长和:《中国地方政府与次区域合作:动力、行为及机制》,《世界经济与政治》2010年05期,第17页。,认为中央政府的分权举措是地方政府参与区域合作的动力和保障所在,主要的研究理论有央—地分权制度、政治社会学理论、“有限参与行为体”理论。

“平行外交”理论的代表人物是伊夫·杜恰切克(Ivo D. Duchacek)、帕那约蒂斯·索尔达托(Panayotis Soldatos)等。“平行外交”理论主要以联邦制国家的地方政府参与国际事务的经验为蓝本,认为在参与国际事务的过程中,次国家行为体的对外交往活动和中央政府的对外交往活动是相互平行的,中央政府和次国家行为体都是国际政治中的活动主体,地方政府的对外交往具有自主性,这种自主性是与中央政府的外交活动相平行的(7)Ivo D. Duchacek,“Perforated Sovereign Ties:Towards A Typology Of New Actors In International Relations,” in Hans J.Michelmann and Panayotis Soldatos, eds., Federalism and International Relations:The Role of Subnational Units,Oxford:Oxford University Press,2001,p.16.。由此可见,在对外交往中,“平行外交”理论把地方政府当成与中央政府相平行的外交主体,虽然突出了地方政府在对外交往中的主动性和积极性,但在一定程度上削弱了国家的主权性,而且“平行外交”理论是以联邦制国家的经验为基础的,所以并不适用于分析单一制国家的情况。

“多层外交”理论是“多层治理”理论在外交上的延伸。“多层治理”理论源于欧盟国家的治理经验,加里·马克斯和里斯贝特·胡戈等学者分析了欧洲一体化过程中出现的权力向超国家层面、次国家层面和个人层面分散的现象,认为权力层面的分散导致治理的主体也应是多元的,而且在具体的运行过程中,权力分散比权力集中更有效率。所以“多层治理”理论“试图超越政府间主义和超国家主义在欧洲一体化问题上的争论,把注意力集中在欧盟政治实体的具体运转上,认为欧盟既不是国际组织也不是准联邦制国家,而是国家、超国家、次国家行为体共同参与、共享权力的多层治理体制”。(8)朱贵昌:《多层治理理论与欧洲一体化》,《外交评论》2006年第6期,第49页。在这样的背景下,英国学者白里安·豪京(Brian Hocking)在《将外交政策地方化:次国家政府和多层外交》一书中提出了“多层外交”这一概念。豪京认为,全球化的发展导致了国际政治问题的国内化和国内政治问题的国际化,国际政治和国内政治之间原本泾渭分明的状态被打破了,取而代之的是国际政治与国内政治常常交织在一起,发生了越来越紧密的联系,形成了一个包含多个层面的政治场域,在这样的情形下,一个层面的目标实现,需要其他层面的配合才能达成(9)Brian Hocking,Localizing Foreign Policy:Non-Central Governments and Multilayered Diplomacy, New York:SL Mdirtion's Press,1993,pp.3-4.,因此外交政策制定者必须全盘考虑各个层面的利益和诉求。由此可见,“多层外交”理论注意到了国际政治和国内政治之间的紧密关系导致的制定外交政策时的复杂性,但依然过高地突出了地方政府的重要性。

我国的学者主要从央—地分权制度、有限参与行为体理论、政治社会学理论的视角研究地方政府参与国际事务现象。(10)相关著作和论文有陈志敏:《次国家政府与对外事务》,长征出版社,2001年,第9-18页;张鹏:《论地方部门作为对外关系“有限参与行为体”》,《世界经济与政治》2013年第8期,第139-155页;苏长和:《中国地方政府与次区域合作:动力、行为及机制》,《世界经济与政治》2010年第5期,第4-24页。央—地分权制度认为虽然地方政府参与了传统上只有国家才能主导的对外事务,但是地方政府的这一行为是在获得中央政府许可的条件下进行的。央—地分权制度保证了中央政府的权威性,为地方政府参与对外事务提供了合法性来源,但对于地方政府如何参与对外事务方面却没有涉及。有限参与行为体理论则将参与对外事务的地方政府视为获得中央授权后的一个“有限参与行为体”,“有限参与”的原因是中央对地方的授权是有限的,有限授权强调中央政府可以授予地方政府参与对外事务的权力但也可以收回授权。有限参与理论是在央——地分权制度上的进一步发展,既强调了中央政府的权威,又在一定程度上体现了地方政府的主动性和积极性,对分析我国目前参与(次)区域合作的地方政府角色具有较大的解释力,有限参与理论的目标是让参与对外事务的地方政府通过配合中央政府,在对外关系中形成合力,但与央——地分权制度一样,对于地方政府参与对外事务的实践进程部分则没有进行分析。

综上所述,在次国家行为体参与区域合作这一问题上,国外的平行外交理论、多层外交论的视角大都是以西方国家的结构和环境为出发点,在很大程度上并不能适用于对我国地方政府的分析。而我国目前对于地方政府参与区域合作的研究都是从中央对地方分权的激励出发来展开的,央—地分权制度、有限参与行为体理论都强调中央的外部激励,但是分权理论对于地方政府的主动性和实践进程却关注得不多,没有较好地解释地方政府怎样争取到中央的授权,并在获得中央授权的情况下如何参与并推动区域合作的施动过程,(11)相关研究参见张鹏:《论地方部门作为对外关系“有限参与行为体”》,《世界经济与政治》2013年第8期,第139页;侯波:《中央权威要加强地方自主权要扩大》,《天津行政学院学报》2001年第1期,第21页;祁怀高:《中国地方政府对中韩建交的影响--以山东省的作用为例》,《当代韩国》2010年第4期,第65页。在一定程度上视地方政府为“黑箱”,没有对地方政府参与区域合作的实践进程进行分析。所以本文将关注地方政府在参与区域合作中的主动性和实践性,故而,寻找一个全新的分析框架解释地方政府在参与区域合作中的主动性和施动进程显得尤为重要。而国际关系理论的“语言学转向”以及“实践转向”,能够为分析工作提出一个全新的视角。

二、叙述、参与实践与身份认同

随着“语言学”转向在社会科学中的兴起,20世纪80年代国际关系的建构主义理论研究中也出现了“语言学转向”。国际关系理论的“语言学转向”注重文本及文本所产生的意义;注重行为体施动性和行为体之间的互动;注重对行为体过程的分析,而不仅仅限于对结果的分析。(12)孙吉胜:《国际关系理论中的语言研究:回顾与展望》,《外交评论》2009年第1期,第83页。国际关系理论的“语言学转向”促成语言建构主义的出现,语言建构主义受到交往行动理论(哈贝马斯)、言语行为理论(奥斯汀)、“语言游戏”论(维特根斯坦)的启发,突出语言的意义和作用。语言建构主义主要围绕“语言如何建构社会事实”这一问题展开,把语言视为行动的逻辑起点,在分析方式上注重文本分析,注重对话语意义的解读,强调言语行为和话语实践。目前国际关系理论的语言研究主要包括以下四个方面:第一是以奥努弗和克拉托克维尔为代表的语言行为研究,语言行为研究认为语言是一种行动,是建构社会的基础。第二是以德里安、沃尔克为代表的话语研究,话语研究认为通过使用语言可以形成一种主导话语,而行为体可以通过主导话语来建构身份。第三是语言与意义的建构研究,强调语言在使用时所遵循的规则对行为和意义产生的影响。第四是叙述研究,叙述研究认为语言产生的叙述具有建立或维持身份的力量,行为体可以通过叙述建构身份。

虽然关于叙述的相关定义极为丰富,但有一点是达成共识的,即叙述实际就是讲述故事。梅斯在研究中指出,人实际就是“叙事人”,为此,一切被社会化后的人均属于故事的叙述者,所以,叙述是人类社会的本质属性。(13)贺刚:《叙述、参与实践和地方政府的对外合作--以广西参与泛北部湾经济合作为例》,《教学与研究》2015年第4期,第75页。叙述首先为实践提供了认知基础,杰罗姆·布鲁纳把人类的认知方式总结为范式性认知(paradigmatic cognition)和叙述性认知(narrative cognition)两种。范式性认知是指人类依靠理性和逻辑,把表现形式不同但具有相同的普遍性的事物归纳为一类,以此来认识事物;而叙述性认知则强调理解的作用,通过行为体的叙述获得他人的理解。即理解行为体为什么这样做而不是那样做,同时也为他者理解行为体的行动提供认知基础,(14)Donald E Polkinghorne,“Narrative Configuration in Qualitative Analysis,” in J.A Hatch & R. Wisniewshi , eds.,Life Hutory and Narrative, London:The Falmer Press,1995, p.7.所以叙述性认知方式可以为行为体的行动提供认知依据。米歇尔·德塞托则把叙述视为日常生活实践的基础,认为叙述的首要功能是为人们即将开始的实践活动提供实施的空间,因此叙述先行于实践活动,并为实践活动打开疆域。(15)Michel De Certear, The Practice of Everyday Life, University of California Press,1984, p.125.

次国家行为体参与区域合作主要指省级地方政府在中央政府的授权和指导下,通过贯彻落实中央确定的参与原则和方针,开展和实施区域合作项目,以此服务和服从于国家确定的参与战略和方针。但是地方政府参与区域合作的动力不仅仅来自于中央政府的权威,也来自地方政府自身发展的内在需求的驱动,通过参与区域合作,地方政府能够利用国内和国外两种资源,两个市场,建立地方经济与国际经济的联系,为地方经济的发展开拓更大的空间,所以地方政府在参与区域合作的过程中具有积极性和主动性。而在中国这样的单一制国家内,地方政府参与区域合作首先要解决合法性问题,即获得中央政府的授权,所以地方政府首先要通过叙述表明自己的意图并获得中央政府的同意,以此为自己的参与获得合法性基础。结合云南省的实际,云南省作为中国的一个西南边疆省份,云南省如何通过“自传体叙述”,发挥自己与大湄公河次区域国家接壤的地缘优势,通过讲好自己的故事,让中央政府和大湄公河次区域国家理解自己的意图,进而接受云南参与大湄公河次区域合作,所以云南省如何通过叙述,继而为自己参与区域合作进程奠定认知基础显得尤为重要。

一开始,何副书记只是用鼻子嗯了声,眼睛并没有离开牌,当听到是一个姑娘,而且如何美貌的时候,眼睛睁大了,嘴角出现一丝浅笑。他胡乱打完这把牌,站起来说:“太不像话了,调来人了,也不去看看,要关心群众生活,当心工作方式嘛!”他也不顾别人偷偷发笑,一边扣着几乎扣不上的裤门,一边说:“今晚,你们再上一课,让她休息一下,咋样?”他把皱巴巴的上衣拉了拉,也不等我们回答,撇下吁嗟喟叹的牌友,独自腆着将军肚走了。

但是由于叙述研究注重意义解读,忽视了对实践进程的分析,所以应结合国际关系的“实践转向”分析次国家行为体参与区域合作的实践进程。在国际关系研究中后结构主义学者是社会实践现象的最早关注者,后结构主义者认为国际政治实际上是由各个行为体一系列的日常实践活动构成的,(16)James Der Derian ,“The Boundaries Knowledge And Power In International Relations,” in James Der Derian,Michael J. Shapiro, eds., International/Intertextual Relations: Postmodern Readings Of World Politics, New York: Lexington Books, 1989,pp.1-10.所以国际关系理论应该关注国际政治中那些被人们忽视的“日常行为以及与日常行为相关的小东西(little things)”、(17)朱立群、聂文娟:《社会结构的实践演变模式》,《世界经济与政治》2012年第1期,第9页。“习惯”等。在皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)等社会学家的影响下,越来越多的国际关系学者开始转变研究视角,开始关注行为体的日常实践活动、语言与实践的关系以及“实践逻辑”等方面的内容,(18)王明国:《制度实践与中国的东亚区域治理》,《当代亚太》2017年第4期,第89页。国际关系理论研究出现了“实践转向”。

艾弗·诺伊曼(Iver B Neumann)在《让实践重新回到语言转向》中指出:语言转向并不仅仅是简单的关注话语、文本,而是要回归实践。(19)Iver B. Neumann, “Returning Practice To The Linguistic Turn: The Case Of Diplomacy,” Millennium: Journal of International Studies, Vol 31, No. 3, 2002, p. 627.阿德勒甚至认为国际关系中的共同体概念从本质上来看就是实践共同体。(20)Emanuel Adler, “The Spread Of Security Communities Of Practice, Self- Restraint And NATO' S Post- Cold War Transformation,”European Journal of International Relations, Vol.l14, No. 2, 2008, pp. 195-230.所以国际关系学者开始从理论的角度去关注之前被笼统地称为“实践”的国际关系日常行为,开始关注行为体日常的言语和行为活动。国际关系理论中的“实践转向”把实践视为国际关系的本质特征,关注行为体日常的行为和活动,把国际关系理论的研究重点从以往的权力、利益、制度转向实践以及由实践产生的规范、身份、共有文化等社会性因素,所以国际关系理论的“实践转向”是对国际关系社会性因素进一步追问的产物。

社会学家在就“实践”进行解释时,认为其包括了多方面的内容,诸如身体运动、事项处理等。(21)Andreas Reckwitz,“Toward A Theory Of Social Practices: A Development In Culturalist Theorizing,”European Journal of Social Theory, Vol.5, No. 2, 2002,pp. 249-250.在马克思主义中,实践被视为人类社会活动的本质特征,实践是一种具有主观能动性的行为模式,更具体地说,是行为主体在特定的社会历史条件下能动的现实活动。(22)朱立群、聂文娟:《社会结构的实践演变模式》,《世界经济与政治》2012年第1期,第10页。从国际关系的话语体系来看,“实践”常常被用来描述或概括国家或政治家外交的所作所为。(23)朱立群、聂文娟:《国际关系理论研究的“实践转向”》,《世界经济与政治》2010年第8期,第105页。所以国际关系中的实践是行为体在一定的时空、认知和情感背景下展开的活动,是实践者和与之相关的环境与资源相互作用的说与做的行为,具有某种稳定性的一系列语言和非语言的行动,是一定时空条件下行为和语言的联结。(24)朱立群:《中国参与国际体系的实践解释模式》,《外交评论》2011年第1期,第23-26页。“参与实践”是实践者在一定的时空条件下参与国际体系过程中的语言、行为和行动,参与实践的类型可以划分为话语实践、联盟实践、学习实践、遵约实践和创新实践五个类别。(25)同上,第24页。

由于“人类主体同一性来自于主体间承认的经验,(26)贺刚:《叙述、参与实践和地方政府的对外合作——以广西参与泛北部湾经济合作为例》,《教学与研究》2015年第4期,第76页。参与实践是参与者积极能动的自主行为,实践的目标是形成新的主体间认同,即获得国际体系的承认,(27)朱立群:《中国参与国际体系的实践解释模式》,《外交评论》2011年第1期,第32页。所以行为体实践的目的是获得他者的承认。国际关系的“实践转向”认为实践是人类存在的根本方式,通过日常的实践活动能够形成共有认知,国际关系实践形成了规范、身份、共有文化等具有社会意义的因素。在国际关系中,实践的参与者在国际、国内特定条件下,通过学习、行动、表达等活动,参与和融入国际体系,接受体系的影响,被规范所塑造,发展形成体系所接受的新身份,同时,参与者也以自身能力影响制度的变迁,从而塑造国际体系的发展方向,并在这个过程中获得身份认同。(28)卢静:《中国参与世界贸易组织进程中的身份变化——基于“实践”进程的分析》,《外交评论》2012年第1期,第53页。

次国家行为体参与区域合作本质上是一种参与实践活动。地方政府在国际、国内特定条件下,通过与区域内的相关国家和行为体进行政治、经济、文化等领域的互动交流,以此促进与塑造区域合作的进程,并在这一进程中获得自身的发展,同时通过参与和融入区域合作进程,在区域合作过程中获得身份承认。结合云南省的案例,因特殊的地理位置和人文优势,历史上云南省与湄公河流域国家一直保持着密切的往来,跨境通婚、迁居、边民互市、边民联欢等官方与非官方的友好交往源远流长。1992年在亚洲开发银行提出大湄公河次区域经济合作的提议后,云南省就以省级地方政府的身份参与其中,是中国最早参与次区域合作的省份。1993年亚洲开发银行公布了《次区域经济合作——柬埔寨、老挝、泰国、越南和中国云南省进行合作的可能性》报告,把大湄公河水系所在的“柬埔寨、老挝、泰国、越南和中国云南省”界定为大湄公河次区域。1994年中国正式以国家身份加入大湄公河次区域经济合作,并授权云南省承担参与合作的主体角色,云南省与次区域国家在交通、能源、电信、农业、环境、卫生、旅游、人力资源开发、贸易与投资、禁毒等领域积极开展合作,取得了巨大的成就。 2002年在第一次大湄公河次区域经济合作首脑会议上,中国政府首次发表了《中国参与湄公河次区域合作国家报告》,在报告中明确指出“云南省是中国参与湄公河次区域合作的主要省份”。云南在大湄公河次区域经济合作中的主体地位得到了亚洲开发银行和中国政府的共同认可。

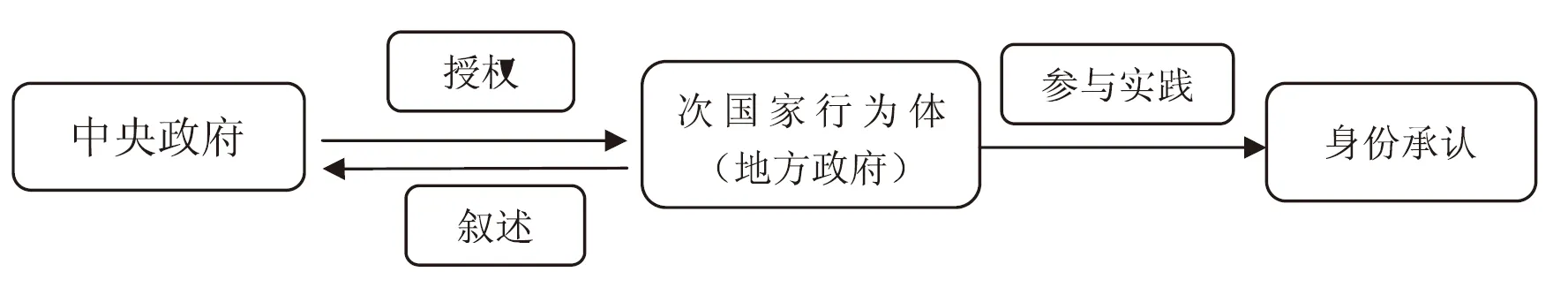

综上所述,次国家行为体参与区域合作的过程是一个实践的过程。在中国这样的单一制国家内,地方政府参与区域合作首先要解决合法性问题,即获得中央政府的授权,所以地方政府首先要通过积极的自我叙述建立参与实践的认知基础,以此获得参与实践的空间;然后地方政府在参与区域合作的实践进程中,通过与相关行为体的不断互动,使得自己的叙述获得他者的承认,进而获得身份上的认可。因此,在分析次国家行为体参与区域合作时,可以在叙述、参与实践和身份认同之间建立起一个因果机制(见图1),即次国家行为体通过叙述为参与实践奠定认知基础,获得参与区域合作的机会,然后通过参与实践活动,塑造合作进程并获得身份承认,而且这个过程是可以按阶段循环的,即地方政府在通过叙述和参与实践获得身份承认后,可以展开新一阶段的叙述和参与实践,以此不断提升和拓展地方政府参与区域合作的合法性和实践空间,不断拓展和丰富地方政府的身份。

图1 次国家行为体参与区域合作的实践逻辑示意图

三、云南参与大湄公河次区域合作的实践进程

云南省与我国西南周边多个国家接壤,是我国面向东南亚、南亚开放的重要门户,是中国开放历史最悠久的地区之一,(29)王毅:《开放的中国:魅力云南 世界共享》,《春城晚报》2017年2月20日,第1版。在参与大湄公河次区域合作中具有得天独厚的优势。湄公河是东南亚第一长河,在我国境内称为澜沧江,发源于青藏高原,流经云南的里程为1247公里,流域覆盖云南省的8个州市,占澜沧江——湄公河流域面积的22.5%。澜沧江—湄公河在浇灌出中南半岛灿烂文明的同时,也孕育了澜沧江—湄公河沿岸人民“同饮一江水,命运紧相连”的兄弟情谊。

云南省参与大湄公河次区域合作的进程是一个积极主动的实践过程。在参与大湄公河次区域合作的过程中,云南省根据不同历史时期所面临的外部国际环境和国内环境的变化,不断调整策略,积极应对新情况,解决新问题,不断推进大湄公河次区域经济合作的进程。因此本文将系统梳理云南参与大湄公河次区域合作的文献资料,追踪云南在参与大湄公河次区域合作的过程中,如何通过叙述获得参与实践的空间,并通过自己的实践行动最终获得他者的身份承认的历程。

(一)1950-1990年:前期积累准备阶段(云南是与东南亚国家开展友好合作的先行者)

自古以来云南省与湄公河流域国家之间就一直保持着紧密的民间交往和官方交往。云南省内有16个民族在湄公河流域国家跨境而居,民族同根、文化同源,云南与老挝、缅甸、越南接壤的边境地区,边民之间一直保持着赶街互市的历史传统,人员交流往来频繁,边贸商旅活跃。由于相同的民族宗教文化信仰,通婚,迁居、边民联欢等形式成为了沟通云南与湄公河流域国家之间友好往来的民间交往方式。新中国成立后,为了满足边民生产生活需要,促进中国与周边国家的友好往来,打破国际上以美国为首的西方国家对新中国的孤立和遏制,中国与湄公河流域国家间经济往来密切,云南省在中央的授权下与老挝、缅甸、越南接壤的边境地区开展边民互市、边境贸易,并积极参与澜沧江湄公河水上通道的开发与建设。

首先,民间交往。云南与老挝、缅甸、越南接壤的边境地区长期以来存在着同一民族跨境而居的情况,导致跨境通婚成为了一个普遍的现象。解放初期中国麻栗坡、河口地区与越南通婚的比率比解放前增加了48%,直到对越反击战爆发后,中越通婚现象才有所下降,1958年在西双版纳州勐腊县29个沿边寨子的846户人家中就有245户与境外有姻亲关系。(30)云南省外事办公室编撰《云南省志·外事志》,云南人民出版社,1996年,第200页。1961年对云南江城县的一个调查显示,在中老边境地区,境外边民到江城县互婚的人数较多,其中以瑶族为主,而到了70年代,由于老挝连年内战,男少女多,老挝到中国互婚的人数大幅增加。(31)同上,第202页。除了跨境通婚外,因政局变动或所在国政策变化、躲避自然灾害或战争等原因,边境居民迁居也让云南与边境地区的居民交流频繁。1959年,因老挝政局变动,约200多老挝边民进入云南勐腊避难,并居留15年之久。(32)同上,第206页。从20世纪50年代到80年代,缅甸政府军与民地武之间的冲突不断,导致大批缅甸边民到云南省内避难。而在中国的“大跃进”及文革期间,也有大量中国人迁居到境外。

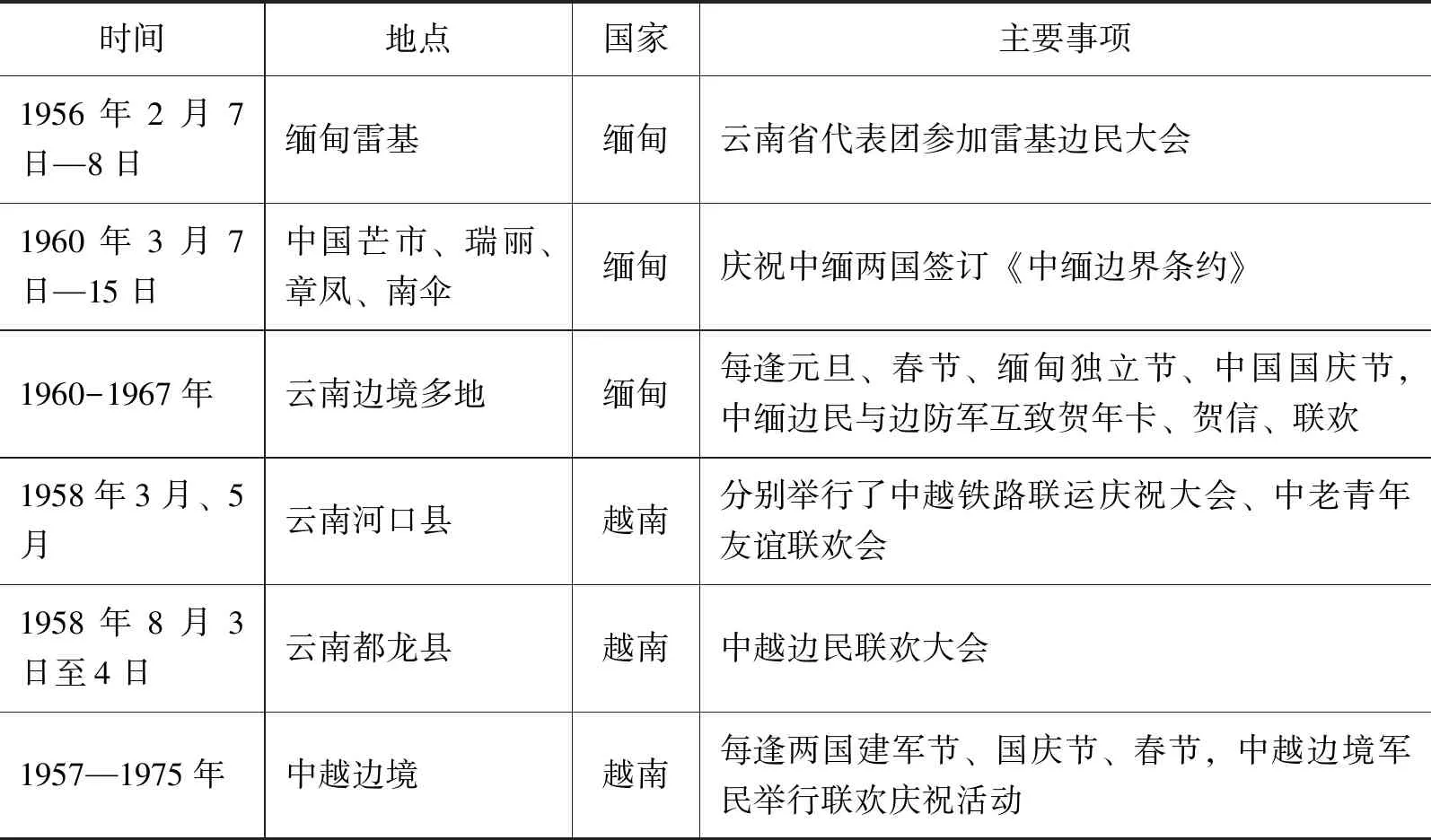

除了以上两种形式外,云南与接壤的缅甸、越南、老挝的边民在共同的节日来临时的欢庆联欢活动成为了加强边民沟通的另一种重要形式(见表1),其中以1956年12月15至17日在云南省德宏州芒市举行的中缅两国边境人民联欢大会最为著名,周恩来总理、缅甸总理吴巴瑞也参与了此次中缅边民大联欢,对促进中缅友谊具有重要意义。

表1 云南与所接壤国家的边民联欢活动

时间地点国家主要事项1956年2月7日—8日缅甸雷基缅甸云南省代表团参加雷基边民大会1960年3月7日—15日中国芒市、瑞丽、章凤、南伞缅甸庆祝中缅两国签订《中缅边界条约》1960-1967年云南边境多地缅甸每逢元旦、春节、缅甸独立节、中国国庆节,中缅边民与边防军互致贺年卡、贺信、联欢1958年3月、5月云南河口县越南分别举行了中越铁路联运庆祝大会、中老青年友谊联欢会1958年8月3日至4日云南都龙县越南中越边民联欢大会1957—1975年中越边境越南每逢两国建军节、国庆节、春节,中越边境军民举行联欢庆祝活动

资料来源:该表根据云南省外事办公室编撰《云南省志·外事志》中的“云南与缅甸、越南,老挝边境友好交往”部分整理而得。

其次,经济贸易交往。在“互通有无,调剂余缺”的原则指导下,1951年4月中缅边境开放边民互市,1954年1月云南省与越南北部三省建立了11个小额贸易口岸,中越边境开放边民互市。中老两国在1961年4月建交后,即使在中老关系非正常化时期双方边民赶街互市也未曾中断。而中央政府和云南省政府对边民互市的政策也根据实际情况不断调整。1974 年中央允许互市的边民范围扩大到边界 20 公里以内的居民, 1980 年10月10日云南省人民政府出台《关于中缅、中老边境边民互市管理办法》,将边民互市限额调整为每人每天20元,1985年云南省人民政府直接将互市范围扩大到沿边27个县(市),互市交易额提升为每人每天100元,并取消了原来边民互市要在边境20公里范围内进行的限制,(33)杨姣:《1949-1990:云南对东南亚的传播交流史》,《文化与传播》2015年6月第4卷第3期,第25页。以此满足不断发展的边民互市需求。

除了边民互市和小额贸易外,云南与越南、老挝、缅甸的边境贸易也发展很快。1957年中国与越南签订贸易协定,并由云南省具体执行与越南的进出口贸易。1964年云南省在外交部与外经部的批准下和老挝北部三省开展进出口贸易,确定勐腊和磨憨为双方进出口货物交接点。1988年中老双方又进一步扩大了贸易合作范围,增加了贸易口岸数量。1988年8月5日云南省进出口公司与缅甸进出口公司签订了《货物买卖协议》,中缅正式开展边境贸易往来。1988年中缅边境贸易额达 8 亿元人民币,1989年两国完成边贸交易额为1000万美元,1990 年贸易额超过 10 亿元人民币。(34)云南省外事办公室编撰《云南省志·外事志》,第126页。云南省经贸代表团分别于 1990年 6 月 27 日至30 日,7 月 5 日至9日与老挝南塔、丰沙里两省就双方边境贸易举行会谈,并签订了进出口总额为 13.45 万美元的贸易协定。(35)同上,第168-169页。1990年2月、1991年的1月和8月,云南省政府分别在西双版纳、德宏、开远三地召开现场办公会,解决云南与周边国家经贸往来中存在的问题,为进一步加快云南与东南亚国家的边境贸易发展提供了有力的保障。

再次,澜沧江湄公河水上通道建设。澜沧江湄公河的水上通道建设是这一时期云南与湄公河流域国家的另一项重要合作内容。1989年在云南省经济技术研究中心和云南省交通厅召开的研讨会上,刘大清同志首次提出“开发澜沧江国际航运、扩大云南对外开放”的设想,得到了时任中共云南省委书记普朝柱、时任省长和志强的支持。(36)刘金鑫:《澜沧江-湄公河次区域研究报告》,云南大学出版社,2016年,第1页。上世纪90年代开始,中国与老挝多次对澜沧江湄公河上游的景洪—万象段进行考察和试航。1990年4月15日,时任云南省副省长李树基与来访的老挝交通部副部长诺·治塔翁会晤后签署《中国云南省老挝交通部关于考察湄公河部分航道第一次会谈纪要》,5月云南省交通厅与老挝联合进行了首次澜沧江—湄公河探险考察,并取得圆满成功,从此开启了澜沧江—湄公河国际航运合作的新征程。云南省政府于1990年10月组织了由西双版纳州轮船公司四艘船舶组成的首次载货航行,由中国景洪港至老挝万象进行探险考察,安全往返2354公里,打破了湄公河不能通航的历史,打通了澜沧江—湄公河国际航运水上大通道。

综上所述,在大湄公河次区域合作机制建立前,云南省就凭借着优越的地缘条件和人文优势与湄公河流域国家建立了密切的联系,成为沟通中国与东南亚国家之间的桥梁。这些前期的积累准备工作从整体上加强了云南与湄公河流域国家的联系,为云南与相关国家关系的进一步发展奠定了坚实的基础。1990年在云南省第五次党代会上明确提出了“加快同东南亚和南亚国家友好往来及经济合作”的发展目标,东南亚国家对云南的重要性进一步凸显。

(二)1991-2002年:构建合作框架和项目优选阶段(云南是GMS合作的主要参与者)

1991年冷战结束,和平与发展成为时代主题,为中国的改革开放创造了稳定的外部环境。1991年11月中越关系正常化,为中国发展与东南亚国家的友好合作提供了良好的条件。1992年邓小平同志发表南方讲话后,中国的改革开放进一步深化发展,在邓小平南方谈话的鼓舞下,西南五省七方在昆明达成区域经济合作协议,共同开拓东南亚市场,并确定第二年在昆明举办面向东南亚的进出口交易会——昆交会,昆明作为面向西南开放的窗口和中心的作用开始显现。1992年5月,中共中央4号文件决定昆明实行沿海开放城市政策,6月国务院批准瑞丽、畹町、河口实行沿边开放城市政策,在滇缅边境设立瑞丽、畹町两个国家级口岸,在滇老边境设立磨憨为国家级口岸,恢复开通滇越边境的3个口岸。在这样的形势下,1992年7月云南正式提出了“以大西南为依托,以昆明为中心,边境开放城市为前沿,以东南亚为重点,面向全世界”的对外开放格局。这是云南首次系统阐述自己的对外开放战略,可以视为云南省对外开放战略自传体叙述的开端,这一叙述为云南的对外开放提供了认知基础和实践剧本,使云南的区位从对外开放的末端一跃变成了前沿,成为中国面向东南亚开放的中心。

1992年8月,亚洲开发银行在进行大湄公河次区域多边合作机制前期调研时,派了四位高级顾问到云南考察访问。时任云南省省长和志强会见了代表团,并向代表团介绍了云南省的农业、工业、通信、交通、航空、能源、环境保护等诸多方面的情况,同时就澜沧江——湄公河航运情况进行了分析,并介绍了云南对外开放的发展规划。亚行官员认为云南与湄公河流域国家的合作,筹划和实践都比较早,部分项目已经正式得到开展,云南省和周边国家的经济合作取得了较好的成绩。(37)前云南省澜湄办主任赵松毓讲话。http://www.news.yn. com/html/other2/20080603/59662.html.1992年10月21-22日亚洲开发银行在马尼拉召开第一届澜沧江湄公河次区域经济合作会议,倡议澜沧江——湄公河流域的六国在平等、互信、互利的基础上建立大湄公河次区域经济合作机制。在会上,云南省代表提出了1-2-1的次区域合作建议,即“一条铁路(昆泰铁路),两条公路(昆洛、昆畹公路),一个机场(昆明机场)”的建议,受到与会各方的赞赏,该建议以附件形式写入次区域经济合作纲要。1993年在第二届澜沧江——湄公河次区域经济合作会议上,亚洲开发银行公布了《次区域经济合作——柬埔寨、老挝、泰国、越南和中国云南省进行合作的可能性》报告,把大湄公河水系所在的“柬埔寨、老挝、泰国、缅甸、越南和中国云南省”界定为大湄公河次区域,(38)陈迪宇:《云南与“大湄公河次区域经济合作机制”》,《国际观察》2008 年第6 期,第16页。将云南省视为大湄公河次区域经济合作的一个直接参与方,由此正式拉开了云南省作为地方政府参与大湄公河次区域合作(GMS)的序幕,在已有的基础上进一步拓宽了云南参与澜沧江—湄公河流域国家的合作空间,云南参与大湄公河次区域合作的新实践由此正式得以展开。

1994年中国正式以国家身份加入大湄公河次区域经济合作,成立了“国家澜沧江—湄公河流域开发前期研究协调组”,授权云南省承担参与合作的主体角色,之后云南省以中国代表团副团长身份积极参与了这一阶段每一届大湄公河次区域经济合作部长会议。(39)贺圣达:《云南参与GMS合作20年:述评与思考》,《昆明理工大学学报(社会科学版)》2012年第4期,第12页。之后云南省抓住机遇,结合自身情况积极对接GMS合作机制,成立了由省长直接领导的“云南省澜沧江-湄公河次区域经济合作协调小组”作为“国家协调组”在云南的对应机构,(40)陈迪宇:《云南与“大湄公河次区域经济合作机制”》,《国际观察 》2008 年第6 期,第18页。直接与中央政府各相关部委对接,为自己在“大湄公河次区域合作”框架下的参与实践创造空间。1996年8月,第六届大湄公河次区域经济合作部长级会议在昆明举行,时任国务院副总理姜春云出席会议,云南省代表团担任中国代表团副团长,显示了云南对GMS的高度重视和在其中的重要地位,会议发布了《不断发展大湄公河次区域经济合作》的文件。

1997年受亚洲金融危机的影响,GMS合作受到了一定的影响,但中国依然积极支持GMS合作。1998年9月30至10月2日,在第八届大湄公河次区域部长级会议上发表了《满怀信心》的联合声明,提出了在次区域经济合作的地域范围内将生产、投资、贸易和基础设施建设有机地联系为一体的新的合作理念—“经济走廊”,即三纵两横的交通走廊,(41)李平:《大湄公河次区域(GMS)合作20年综述》,《东南亚纵横》2012年第2期,第35页。并把“禁毒”列为大湄公河次区域国家间的合作内容。“三纵两横”经济走廊中的“三纵”直接与云南相关,为云南参与大湄公河次区域合作提供了实践路线图,为云南的参与实践提供了新的动力。在大湄公河次区域 “禁毒”合作的框架下,云南省积极开展替代种植项目,取得了显著的成果,受到联合国禁毒署的表扬。2000年11月,朱镕基总理出席第四次中国——东盟领导人会议时提出加强湄公河流域基础建设的建议,并把湄公河航运、昆曼公路、泛亚铁路三个项目列为次区域合作的优选项目,上述建议来自云南省外事办公室、云南省国际区域合作办公室向外交部提出。长期以来,云南省国际区域合作办公室一直统筹引领云南参与澜沧江—湄公河次区域经济合作的进程,云南省政府经济技术研究中心和云南省政府研究室扮演着核心智库和重要推手的角色。

2002年11月在GMS第一次领导人会议上,中国政府首次发表了《中国参与湄公河次区域合作国家报告》,并明确提出“云南省是中国参与湄公河次区域合作的主要省份,也是中国通往东南亚各国的陆路桥梁;云南将以大西南为依托,省会昆明市为中心,边境开放城市为前沿,(42)贺圣达:《云南参与GMS合作20年:述评与思考》,第12页。建设中国连接次区域以及东南亚的陆路经贸通道”。(43)王敏正:《大湄公河次区域合作情况及云南的地位和作用》,《珠江经济》2006年第8期,第7页。2003年8月19日,时任中国国家副总理曾培炎在昆明举行的东盟—湄公河流域开发合作第五次部长级会议上指出:“位于中国西南边陲的云南省既是中国实施西部大开发战略的重要省份又是中国参与东盟——湄公河流域开发合作的主体,这是中国中央政府高层官员对云南主体地位的明确表述之一。(44)陈迪宇:《云南与“大湄公河次区域经济合作机制”》,《国际观察》2008年第6期,第18页。至此云南参与大湄公河次区域合作的主体地位得到了中央政府的正式认可。

(三)2003-2013年:积极参与实践和全面推进合作阶段(云南是GMS合作的主要执行者)

2002年召开了大湄公河次区域经济合作第一次领导人会议,公布了《联合宣言》和《发展规划表》,提出将GMS纳入各国的发展计划,GMS合作层次跃上了一个新的台阶,相关国家签署了《大湄公河次区域便利运输协定》谅解备忘录、《大湄公河次区域便利运输协定》中方加入书和《大湄公河次区域政府间电力贸易协定》。六国领导人承诺把GMS合作项目与各国发展规划结合起来,加强基础设施建设,促进能源开发,调动私营部门参与合作,推动贸易与投资,进一步开发人力资源,(45)刘稚:《大湄公河次区域合作发展报告 2010-2011》,社会科学文献出版社,2011年,第4页。首次领导人会议后,标志着大湄公河次区域合作进入了一个新的阶段,云南省作为GMS合作的主要执行者,积极推进各项合作项目的开展。

第一,在GMS框架下积极参与和搭建合作平台。云南省作为中国参与大湄公河次区域合作的主要省份,在中央政府的支持和指导下,不断加强与周边国家的合作,直接参与GMS经济合作、东盟—湄公河流域开发合作、“黄金四角”经济合作的进程,同时也是新湄公河委员会的对话伙伴。此外云南省还积极搭建合作平台,云南省国际区域合作办公室主导和建立了云南-泰北工作组(2004年4月)、滇越五省市经济协商会(2004年9月)、云南-老北工作组(2004年10月)、中国云南—缅甸合作论坛(2007年6月)、滇越边境五省联合工作组等双边或多边合作机制。

2008年3月由温家宝总理在第三次领导人会议上提出的“大湄公河次区域经济走廊论坛”倡议得到各国的支持,同年6月,昆明成功举办了首届大湄公河次区域经济合作走廊论坛,发表了联合声明——《昆明共识》。借助大湄公河次区域经济合作机遇,云南省大力推进中越河口—老街跨境经济合作区、中缅瑞丽—木姐跨境经济合作区、中老磨憨 —磨丁跨境经济合作区建设,并将建设三大跨境经济合作区写入了云南省政府2009年度20项重要工作之一。2010年,云南省在缅甸、柬埔寨、老挝三国分别设立了农业科技示范园,用于推进农业方面的合作。2010年6月,在云南举办“大湄公河次区域项目洽谈会”,组织中国企业与大湄公河次区域国家企业进行项目对接。2011年6月又在昆明举办了“第三届GMS经济走廊活动周”。 2012年云南省出台了《关于加快推进边境经济合作区建设的若干意见》,批准天保、孟定、猴桥、勐阿、片马、磨憨为省级边境经济合作区。

第二,积极与次区域国家发展经贸往来。2005年7月大湄公河次区域第二次领导人会议在昆明召开,发表了《昆明宣言》,批准了贸易投资便利化和生物多样性保护走廊建设,签署了电力贸易、动物疫病防控、跨境客货运输、建设信息高速公路等合作文件,为云南省进一步扩大与大湄公河次区域国家的合作创造了更好的条件。2006年3月云南省出台了《云南省外来投资促进条例》,鼓励外商在云南投资,同时也鼓励云南利用自身地缘优势积极参与GMS经贸合作。2007年3月至4月,云南省代表团展开了对缅甸、泰国、老挝、越南、柬埔寨5国的访问,掀起云南参与大湄公河次区域经济合作的高潮。代表团拜会了5个国家的11位领导人,与40多位部(省)长和5个知名商会及大企业负责人直接商谈合作项目,签订了42项合作计划并达成100多个意向性项目,出席了6个重要合作项目的开工奠基仪式,举办了5次有影响的合作项目洽谈会及签约仪式,参会人数达3300人,(46)陈迪宇:《云南与“大湄公河次区域经济合作机制”》,第19页。此次访问是云南省服务国家总体外交战略,贯彻落实我国“与邻为善、以邻为伴”和“睦邻、安邻、富邻”的周边外交政策的一次有益实践,(47)贺圣达:《云南参与GMS合作20年:述评与思考》,第13页。建立了云南与大湄公河次区域国家之间多层次、宽领域的合作平台,加深了云南与大湄公河次区域国家的友好合作关系,为云南树立了友好、开放、务实、诚信的形象。本次访问实践不仅体现了云南在参与大湄公河次区域合作方面的主体地位,而且为建设“开放云南”和推动云南参与大湄公河次区域合作奠定了深厚的基础。2009年云南与越南、缅甸、老挝的边境贸易额达12.6亿元,占全省对外贸易总额的15.7%(48)云南省商务厅:《2009年云南省边境贸易情况》,http://swt.yn.gov.cn/.,2010年云南的进出口总额为17.36亿美元,同比增长37.6%。(49)《2010年云南省对东盟贸易增长迅猛》,云南省商务厅,http://swt.yn.gov.cn/.2011年云南省进出口总额为160.53亿美元,比上年增长13.6%,对东盟的进出口总额为59.5亿,比上年增长30.2%。(50)《云南省2011年统计年鉴》,云南省统计局,http://stats.yn.gov.cn/.

除了贸易往来外,云南对次区域国家的投资合作发展也很快。 2009年云南在缅甸、老挝、越南设立的企业达50家,协议投资4.19亿美元,2010年,云南省在上述三国新增16家企业。(51)《2009年云南省外经业务统计》,云南省商务厅,http://swt.yn.gov.cn/.2010年6月温家宝总理访问缅甸,签署了中缅油气管道项目(缅甸皎漂—云南瑞丽—昆明)最终协议,2013年6月中缅石油管道全线贯通。云南在越南投资的项目涉及化工、建材、机械、制糖、造纸、电力、交通设施建设等。自2007年12月云南—老北合作工作组第三次会议以后,双方的合作扩大到了邮电通信、农林业开发、贸易投资、边境管理、旅游和科教文卫等领域。在农林业开发方面,2009年后云南与老挝在农林种植示范、农业技术培训、农产品加工等方面展开合作,在橡胶种植和毒品替代种植领域合作最多,达5亿美元,建立了云南—老挝乌多姆赛农业科技示范园。(52)刘稚:《大湄公河次区域合作发展报告 2010-2011》,社会科学文献出版社,2011年,第188页。

第三,云电外送。云南是水电资源非常丰富的省份,“云电外送”通道已成为我国连接大湄公河次区域国家的又一经济通道,电力也成为云南省出口贸易中的第三大类商品。2001年起,云南电网公司代表中国先后通过10千伏、35千伏线路对老挝北部进行供电。2009年12月6日,中国与老挝第一个高电压等级电网互联项目——115千伏勐腊至那磨输电线路带电运行,2009年底云南电网公司对老挝输送的电量突破了4亿千瓦时。2012年12月9日,中国水利水电建设股份有限公司与老挝国家电力公司共同投资的BOT项目——南俄5级水电站项目投产发电,该项目位于老挝北部的琅勃拉邦省和川圹省,投资总额达1.99亿美元,总装机容量12万千瓦。(53)方芸:《老挝:世贸组织和欧亚峰会成为年度关键词》,孔建勋(主编)《2012~2013东南亚报告》,云南大学出版社,2013年。2004年9月对越南北部输电,2008年云南对越南已形成2个高压等级6条线路送电的格局。2012年云南电网已经与越南、老挝、缅甸国家电网实现互联互通。

第四,旅游合作。云南与老挝、缅甸、越南在边境地区开展了旅游开发合作。2003年澜沧江—湄公河黄金旅游线开始运营,2008年10月开通昆明—西双版纳—琅勃拉邦跨境旅游专线,11月云南腾冲至缅甸密支那边境旅游线开通。云南与泰国北部17府共同规划澜沧江—湄公河“金四角”旅游区。2010年3月,云南、老挝、泰国代表团在景洪举行边境地区六方合作第一次会议,建立了六方合作会议制度和联络官制度,确定把中老泰边境打造为“国际旅游圈”和“边境贸易圈”,并在云南和老挝、缅甸、越南的边境地区实行互免签证,经第三国来云南省的外国旅游者可持有效证件从瑞丽、河口、畹町、磨憨口岸入境。云南现有13个国家一类口岸、7个二类口岸、90个边民互市通道、103个边民互市点,形成了水陆空全方位开发的格局。在交通基础设施方面,云南形成了完善的水陆空跨境交通网,铁路“八出省四出境”、公路“七出省四出境”、水路“两出省三出境”的格局,云南省已成为与大湄公河次区域国家间最便捷的旅游通道。

第五,加强与次区域国家间的金融合作。为加强云南与周边国家的金融合作,直接为双边企业降低换汇成本、平抑市场风险,引导和规范双边金融结算往来,2010年7月云南省启动人民币跨境结算试点,2011年4月29日,昆明泛亚金融产业中心园区启动,为昆明建设区域性跨境人民币金融服务中心迈出实质性一步。2011年6月9日,富滇银行正式启动中老本币跨境结算,在全国商业银行中成为首家推出老挝基普兑人民币现汇交易业务的银行;2011年11月30日,富滇银行开通泰铢金融服务,2015年9月推出越南盾对人民币汇率定价,目前富滇银行已实现中老、中泰、中越三国本币跨境结算服务,强化了周边国家特色货币国际业务品牌,构建了全方位、多层次沿边、跨境金融服务体系,建立了云南省面向南亚东南亚金融服务中心的地位。

(四)2013年至今:创新参与实践阶段(云南是澜湄合作的参与者)

2013年国家主席习近平提出了“一带一路”倡议。“一带一路”倡议致力于与沿线国家通过政策、设施、资金、贸易、民心五方面的互联互通,推进全方位对外开放,培育我国国际竞争新优势以及巩固和提升与周边国家的睦邻友好关系。“一带一路”倡议以六大经济走廊为战略支柱,其中中国—中南半岛与孟中印缅两大经济走廊与云南直接相关,客观上要求云南积极主动承担起服务国家“一带一路”的重任。2013年12月,国务院下发《关于加快延边地区开发开放的若干意见》后,云南省颁布了《云南省人民政府加快推进瑞丽重点开发开放试验区建设若干政策》、《云南省政府支持西双版纳州磨憨跨境经济合作区若干政策》等文件。2014年,云南省提出了“主动融入国家‘一带一路’、务实参与打造中国东盟自贸区升级版、拓展GMS合作、推动孟中印缅经济走廊建设”的对外开放方针。(54)李纪恒:《2014年云南省政府工作报告》,《云南日报》2014年1月26日,第1版。2015年3月28日,在由国家发展改革委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中,国家对云南省做了明确定位:“发挥云南区位优势,推进与周边国家的国际运输通道建设,打造大湄公河次区域经济合作新高地,建设成为面向南亚、东南亚的辐射中心”。(55)国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,《光明日报》2015年3月29日,第4版。云南省作为中国的西南大门,再一次迎来了新的历史机遇。

2014年11月在第17次中国—东盟领导人会议上,李克强总理提出建立澜沧江—湄公河合作机制的倡议,湄公河流域各国对这一倡议给予了积极的回应。2015年11月澜湄合作首次外长会议在与老挝、缅甸隔江相望的云南省西双版纳州景洪市举行,会议发表了《澜湄合作概念文件》和《联合新闻公报》,(56)《澜湄之约突破点在于务实 中国体现大国责任》,中国产经新闻,2016年3月22日,http://finance.sina.com.cn/roll/2016-03-21/doc-ifxqnski7811137.shtml.与会各方就澜湄合作的未来方向、合作重点和机制架构等达成广泛共识。2016年3月22日至23日,以“同饮一江水,命运紧相连”为主题的“澜湄合作”首次领导人会议在海南三亚举行,会议发表了《澜沧江——湄公河合作首次领导人会议三亚宣言》和《澜沧江——湄公河国家产能合作联合声明》,从而标志着“澜沧江——湄公河合作”(LMC)机制正式启动。(57)《“澜湄合作”机制与历次领导人会议》,新华网,2016年03月23日, http://news.xinhuanet.com/ziliao/2016-03/23/c_128826687_4.htm.“澜湄合作”机制是大湄公河次区域经济合作(GMS)的升级版,是首个由澜沧江——湄公河沿岸六国根据共同的发展需要,并由六国自己主导的新型次区域合作机制,是沿岸六国谋求次区域合作全方位深化和次区域合作机制化的重要探索,标志着澜沧江——湄公河流域国家的合作进入到了一个六国自主、全面深化的历史发展新阶段。“澜湄合作”机制的出台是建立在中国(云南)与大湄公河次区域合作机制几十年来富有成效的合作基础上的,是中国与湄公河五国在多种机制、多个层次、多个领域内不断深化合作、利益密切交融的结果。

2016年6月10日,“GMS经济走廊省长论坛”在昆明召开,来自次区域国家的11位省长讨论了贸易便利运输化、国际产能合作、GMS和LMC协调发展以及区域可持续发展等议题,提出加快交通网络的互联互通建设,推进产能合作,构建高效便捷的物流体系,深化文化教育卫生等方面的合作建议。6月11日召开了GMS跨境电子商务合作平台大会,12日召开GMS现代物流产业合作论坛,云南与老挝、泰国签署了《合作框架协议》。(58)刘稚:《澜沧江-湄公河合作发展报告 2017》,社会科学文献出版社,2017年,第120页。2016年11月15日,首届澜沧江——湄公河次区域国家博览会开幕式在昆明滇池国际会展中心举行。2016年12月,GMS经济合作第21次部长级会议在泰国清莱召开,会议以“推动GMS经济走廊包容性增长”为主题,中国代表提出了加快基础设施重大项目建设、推进GMS机制和“一带一路”倡议对接、推动各国产能合作等建议。(59)《大湄公河次区域经济合作第21次部长级会议在泰国清莱举行》,新华网,2016年12月1日,http://www.xinhuanet.com//world/2016-12/01/c_1120035474.htm.

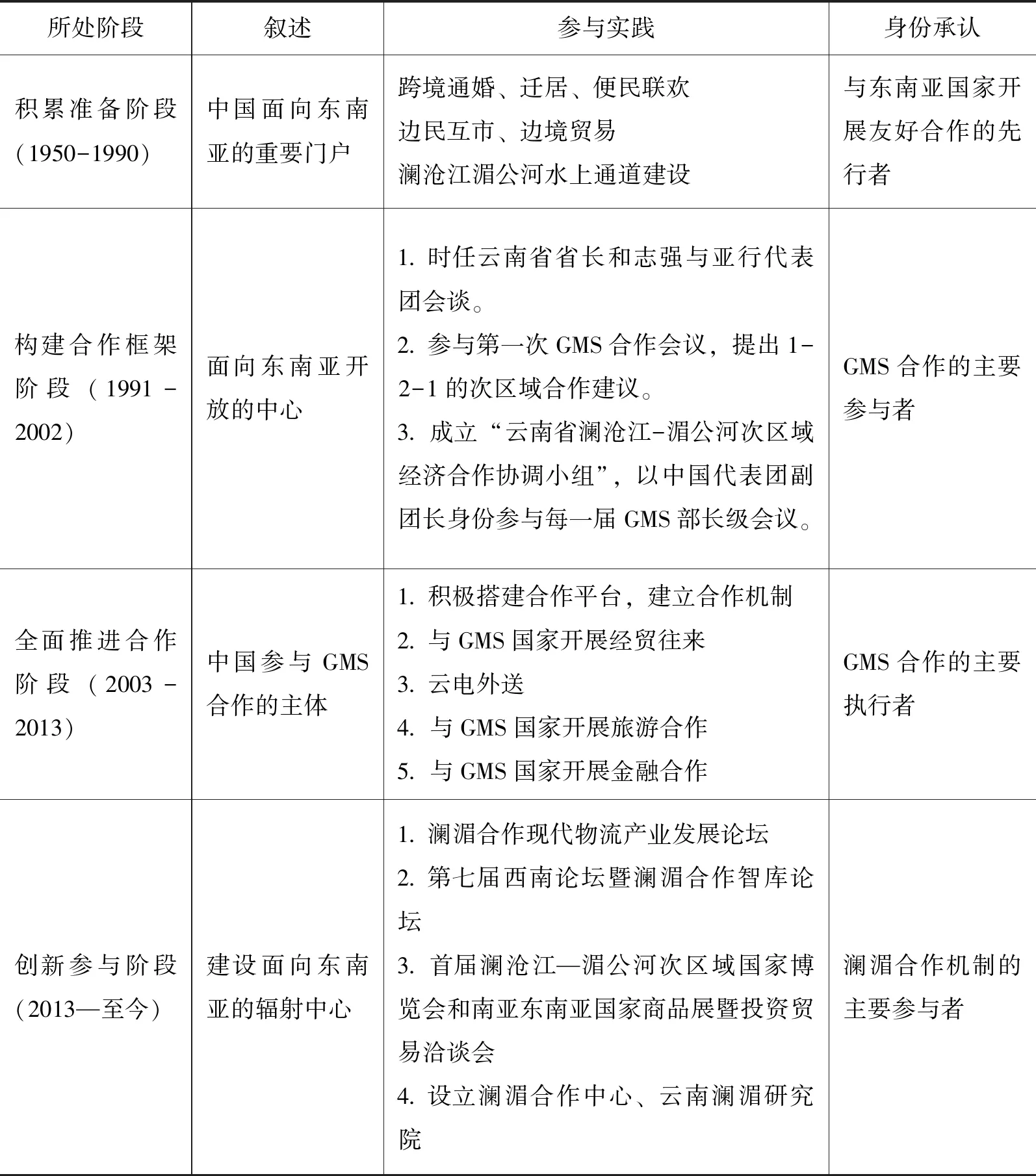

2017年6月10—14日大湄公河次区域(GMS)经济走廊省长论坛暨第9届GMS经济走廊活动周在昆明召开;6月11日,活动周中的澜湄合作现代物流产业发展论坛在昆明举行,18日至19日,“第七届西南论坛暨澜湄合作智库论坛”在云南普洱市举行,2017年6月12日至18日,云南省委、省政府在昆明滇池国际会展中心举办“2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会”,6月12日,澜沧江—湄公河合作中国秘书处云南联络办公室揭牌仪式在云南昆明举行,云南省副省长陈舜在致词中表示,云南省高度重视澜湄合作,成立了澜湄合作中国秘书处云南联络办公室、云南澜湄合作中心和云南澜湄研究院,这些机构的设立是云南省参与和推动澜湄合作的重要举措。云南省将继续弘扬“共商、共建、共享”理念,与流域国家一道建设澜湄命运共同体,云南成为澜湄合作的主要参与者。云南省通过自主叙述和参与大湄公河次区域合作,继而获得身份认同的进程(见表2)。

表2 云南参与大湄公河次区域合作进程表

所处阶段叙述参与实践身份承认积累准备阶段(1950-1990)中国面向东南亚的重要门户跨境通婚、迁居、便民联欢边民互市、边境贸易澜沧江湄公河水上通道建设与东南亚国家开展友好合作的先行者构建合作框架阶段(1991-2002)面向东南亚开放的中心1.时任云南省省长和志强与亚行代表团会谈。2.参与第一次GMS合作会议,提出1-2-1的次区域合作建议。3. 成立“云南省澜沧江-湄公河次区域经济合作协调小组”,以中国代表团副团长身份参与每一届GMS部长级会议。GMS合作的主要参与者全面推进合作阶段(2003-2013)中国参与GMS合作的主体1.积极搭建合作平台,建立合作机制2.与GMS国家开展经贸往来3.云电外送4. 与GMS国家开展旅游合作5. 与GMS国家开展金融合作GMS合作的主要执行者创新参与阶段(2013—至今)建设面向东南亚的辐射中心1.澜湄合作现代物流产业发展论坛2.第七届西南论坛暨澜湄合作智库论坛3. 首届澜沧江—湄公河次区域国家博览会和南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会4.设立澜湄合作中心、云南澜湄研究院澜湄合作机制的主要参与者

注:此表为笔者根据相关资料整理而得。

通过以上梳理云南省参与大湄公河次区域合作进程,我们可以看到云南省作为次国家行为体,在参与区域合作的实践进程中通过充分发挥自己的主观能动性,展开一系列连续的叙述和积极开展参与实践活动,不断拓展自己参与大湄公河次区域合作中的空间,并让自己的参与主体身份得到中央政府和国际组织的承认,从而获得身份认同。因此,云南参与大湄公河次区域合作的进程充分说明了地方政府作为次国家行为体,在参与区域合作的过程中是一个通过叙述、参与实践获得身份承认的实践过程。叙述与参与实践的不断推进使得云南在大湄公河次区域合作中的地位不断提升,同时也大大增加了云南在参与次区域合作中的信心,使得云南在参与次区域合作中的动力越来越强。从大湄公河次区域合作的提出到上升为国家战略,云南省所走的是一条自主的、积极的道路。在得到中央政府的授权后,云南省政府主动把握机会,积极与次区域国家开展各项合作项目,推进与塑造合作进程,并在合作中赢得了中央政府和各参与方的认可。因此,云南的案例充分表明了在次区域合作的进程中,次国家行为主体是一个可以主动推进和塑造合作进程的重要参与者。

结 语

在全球化和区域化深入发展的今天,地方政府作为区域合作的重要参与者,越来越成为国家参与区域合作的一个重要组成部分。目前对于次国家行为体参与区域合作的研究都是从中央对地方分权的激励出发来展开的,在一定程度上视次国家行为体为“黑箱”,忽视对地方政府自身施动能力的分析和解读。十八届三中全会《关于全面深化改革的若干重大问题的决定》把中央与地方之间的事权划分和确定列为全面深化改革的重要内容,这无疑将极大地提高国家治理能力,优化中央与地方之间的权力分配,所以在研究次国家行为体参与区域合作的过程中,有必要将分析层次回落到次国家行为体层面,将“黑箱”打开,通过分析次国家行为体的叙述策略和参与实践获得身份承认的进程,深入了解次国家行为体的能动性和实践过程,以此关注次国家行为体在参与区域合作进程中的积极性和实践能力。