基于IGS数据分析台风“利奇马”引起的电离层TEC扰动

宋福成,时爽爽,2,史云飞,3,周瑞宸

(1. 山东省水土保持与环境保育重点实验室, 临沂大学 资源环境学院,山东 临沂 276000;2. 中国矿业大学 环境与测绘学院,江苏 徐州 221116;3.国土资源部城市土地资源监测与仿真重点实验区,广东 深圳 180402)

0 引 言

电离层中存在大量的自由电子和离子,其生成、消失和输运过程共同决定着带电粒子的密度变化. 除太阳活动和地磁活动外,中层大气局部环流变化也会影响电离层电子浓度分布. Bauer[1]最先使用电离层探测仪观测得出飓风来临前测站上空的f0F2逐渐增加. 沈长寿[2]和Huang等[3]从统计角度指出电离层与台风、寒潮等对流层天气现象具有相关性. 肖赛冠等[4]利用电离层多普勒观测对1988年和1990年两次强台风期间电离层形态中的波状扰动进行了分析,指出台风影响期间所激发的声重波可以传播到电离层高度并对电离层产生影响. 毛田等[5]利用50余个GPS台站的观测资料,研究了台风“麦莎”对电离层电子浓度总含量(TEC)的影响,得出台风登陆前一天,台风及其周边区域的TEC与月中值的差值可超出5 TECU左右,台风登陆后,TEC的增大量和增大区域均减小,台风登陆一天之后,TEC达到最小值,并小于月中值. 余涛等[6]利用中国气象局厦门电离层监测站的电离层频高图数据,研究了2007年登陆地点在厦门附近地区的3次台风登陆事件期间厦门电离层的变化,分析认为由于台风登陆前后,强烈的海气、陆气相互作用可能影响到电离层高度,从而导致电离层f0F2等参量发生变化及电离层Es和扩展F等扰动现象出现. 程国生等[7]通过对台风登陆点以及参考点的电离层TEC变化情况进行分析得出,台风对电离层TEC的影响在台风登陆并达到台风量级以及台风风速达到最大这两个阶段最明显,台风在登陆期间TEC增大,在风速到达最大阶段,TEC降到最小. Rice[8]认为在排除地磁和太阳扰动因素后,台风“茉莉”引起了台风登陆之前电离层TEC的显著增加. 许九靖[9]及闫慧[10]利用地基GPS数据反演高精度TEC,并对台风登陆前后多天的电离层TEC进行分析,认为台风“莫兰蒂”及台风“潭美”期间的电离层TEC扰动与台风具有相关性.

从不同学者的研究可以看出,电离层对不同台风的响应存在一定的差异,这与台风发生的时间、地点、强度以及传播路径,还有当时的热层、电离层背景情况及其他地球物理条件均不同有关.台风对电离层f0F2的影响因测站距台风的远近而异,而利用地基GPS计算的区域电离层TEC具有一定的空间范围. 电离层变化复杂,台风对于电离层变化的影响范围不确定,对台风-电离层耦合机制的深入研究需要利用长时间尺度、大范围的连续资料进行分析. 本文利用国际GNSS服务(IGS)提供的电离层TEC数据,从时间和空间变化上分析台风“利奇马”期间电离层TEC的扰动情况.

1 数据和方法

1.1 数据

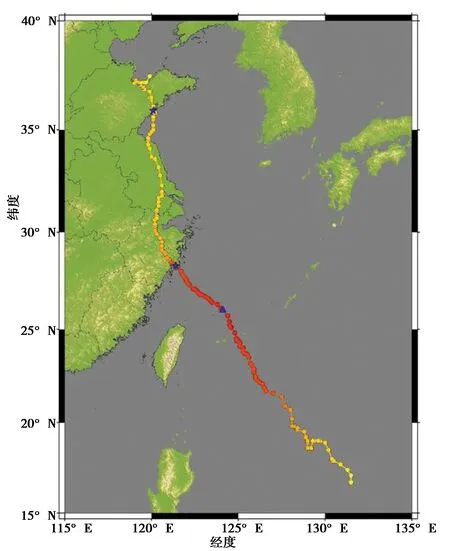

本文以1909号超强台风“利奇马”为研究对象,根据中央气象台台风网数据记载,台风“利奇马”发生在2019年8月4-13日,8月4日生成于16.7°N,131.5°E附近,往北西方向移动,8月7日2:00LT(北京地方时)达到台风强度,17:00LT升格为强台风,23:00LT升格为超强台风,并继续向西北方向移动,向浙江沿海靠近,8月8日晚间风速达到极值62 m/s,8月10日1:45LT左右在浙江省温岭市城南镇沿海登陆,登陆时中心附近最大风速达52 m/s. 台风“利奇马”登录后沿北西方向逐步向内陆推进,强度迅速减弱,8月10日20:00LT降格为热带风暴,22:00LT时许,“利奇马”由浙江移入江苏境内,8月11日12:00LT时许,台风“利奇马”从江苏省连云港市附近出海,移入黄海海面,8月11日20:50LT左右,台风“利奇马”在山东省青岛市黄岛区沿海再次登陆,登陆时中心附近最大风速为23 m/s. 图1为台风“利奇马”的路径图.

图1 台风“利奇马”路径图(黄色圆点表示热带低压,金色圆点表示热带风暴,橙色圆点表示强热带风暴,深橙色圆点表示台风,番茄色圆点表示强台风,红色圆点表示超强台风,蓝色五角星表示台风登陆点,蓝色三角形表示台风风速极大值点)

IGS可以提供时间分辨率为2 h,空间分辨率5°×2.5°的全球电离层地图(GIM)格网电离层资料. 在不同太阳活动周期和全球范围内,大部分IGSTEC数据的精度都高于2~4 TECU[11],满足研究的要求. 本文选取2019年7月25日-2019年8月23日的电离层TEC数据对台风登陆点及风速极值点上的电离层TEC时间序列进行扰动分析. 并对这段时间内全球电离层TEC变化进行分析.

太阳和地磁活动是影响电离层TEC变化的首要因素[12]. 太阳活动数据使用太阳F10.7射电流量,地磁活动数据使用Kp和Dst指数. 太阳活动数据来源于中科院空间环境预报中心,地磁Dst指数数据来源于日本京都世界地磁数据中心,Kp指数数据来源于德国地学研究中心.

1.2 方法

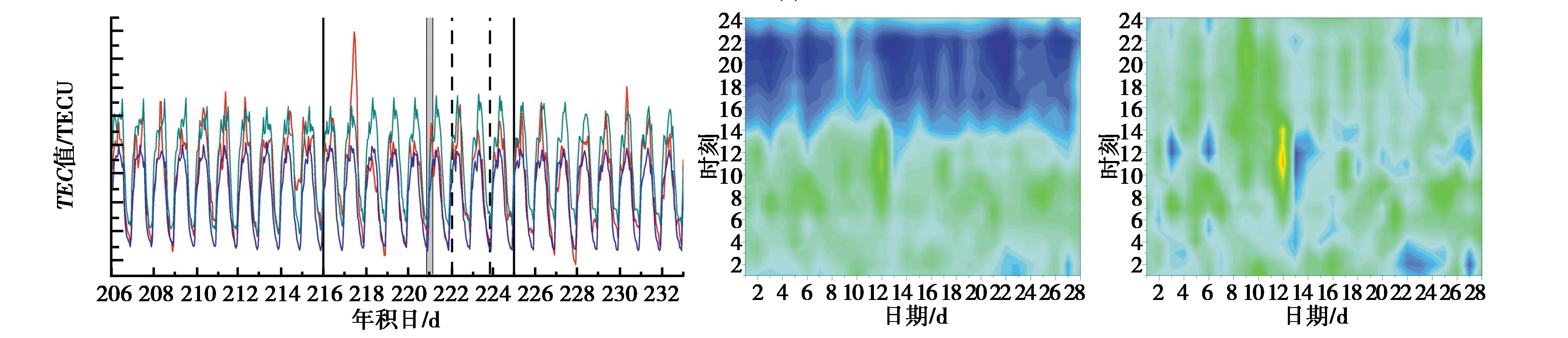

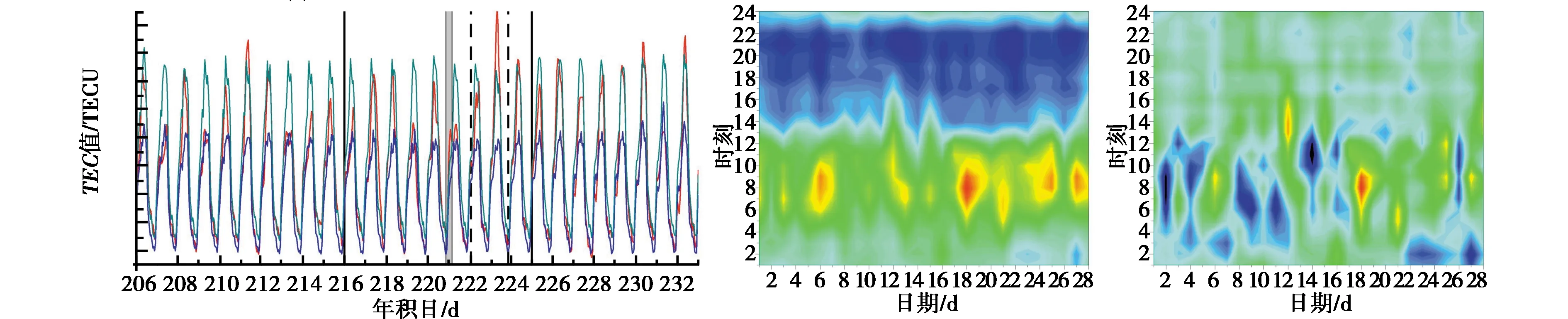

在进行TEC时间序列扰动分析时,使用四分位距法来确定TEC时间序列的上下限值.刘正彦等[13]最先提出了四分位距法,该方法综合考虑了平均值法、中位数法的弊端.假设待探测时段为T天(T能被4整除)的电离层TEC数据,将该时间段内的TEC数据由小到大排列,并将其等分为4份,其等分点依次表示为Q1,Q2,Q3.T天对应时刻的数据进行排序后,得到I1 {Q1=12(IT4+IT4+1), Q2=M=12(IT2+IT2+1), Q3=12(IT-4+IT-3), (1) {up=M+1.5(Q3-M), low=M-1.5(M-Q1). (2) 在对台风期间电离层TEC异常变化分析中,背景值使用滑动时窗法来确定.取滑动时窗长度为16天,计算滑动时窗内每个时刻点上的均值和均方差,以均值为基础,以2倍的均方差为背景范围.若时序值在背景范围之外,则将该时序值剔除,利用相邻内插法计算正常值将其替换.将时窗逐天向前滑动,依次计算背景时间序列. 图2 台风“利奇马”期间日地环境变化(实线表示台风产生及消失时刻,灰色阴影部分表示台风风速极大值时间段,虚线表示台风登陆时刻) 图2示出了台风“利奇马”期间日地环境变化,图2(a)示出了该段时间内太阳活动的变化状态,可以看出F10.7射电通量的变化相对较稳定,在年积日206-235,其值在66~69 SFU范围内变化,平均值约为67 SFU,表明太阳活动强度较低,不会引起明显的电离层扰动. 图2(b)和图2(c)分别示出了地磁Dst指数和Kp指数的变化情况,根据Dst指数值的大小可以将地磁活动分为四个等级:低强度(-30~-50 nT),中等强度(-50~-100 nT),高强度(-100~-200 nT)和超强度(<-200 nT).根据Kp指数值的大小,可以将磁场活跃度分为四个等级:平静(0~1),较活跃(2~4),有小的磁暴(4~5),有较大的磁暴(>5).从图2(b)可以看出,在年积日206-217,地磁Dst指数的变化相对保持稳定,Dst指数在±15 nT内波动,在年积日217,地磁Dst指数突然由正值变为负值,且小于-50 nT,之后地磁Dst指数有逐渐增大趋势,在年积日219之后,其值大于-30 nT,并逐渐趋于稳定,在±29 nT内波动.同时,图2(c)也表明,在年积日217之前,Kp指数小于3,在年积日217,Kp指数突然增大,最大值达5.3,之后逐渐减小,在年积日217之后变化稳定,其值小于3.因此,在年积日217可能有小的磁暴出现.综上所述,日地环境异常扰动出现在台风风速达到极大值时刻之前,在台风风速极大值期间,及台风登陆时,日地环境相对平静,因此认为该时间段内的电离层TEC异常与日地环境扰动无关. 为了分析台风“利奇马”期间风速极值点及台风登陆点上电离层TEC变化,本文利用IGS提供的电离层TEC数据绘制了TEC时序变化图及其异常变化图,并利用滑动四分位距法计算了时序的上下限,如图3所示,图中登陆点1位于浙江省温岭市城南镇沿海,登陆点2位于山东省青岛市黄岛区沿海. (a)登陆点1上TEC时序变化 (b)登陆点1上TEC时序变化 (c)登陆点1上TEC时序异常变化图 (d)登陆点2上TEC时序变化 (e)登陆点2上TEC时序变化 (f)登陆点2上TEC时序异常变化图 (g)风速极值点上TEC时序变化 (h)风速极值点TEC时序变化 (i)风速极值点TEC时序异常变化图 从图3(a)、3(d)、3(g)可以看出,在分析时段内三个点位上空电离层TEC均出现了不同程度的异常变化.从图3(a)可以看出,在年积日211、223、224、230、232登陆点1上空电离层TEC出现了正异常变化,在年积日227出现了负异常变化;从图3(d)可以看出,在年积日211、217、230登陆点2上空电离层TEC出现正异常变化,在年积日218、227出现负异常变化;从图3(g)可以看出,在年积日211、223、230、232风速极值点上空电离层TEC出现正异常变化,在年积日227出现负异常变化.从日地环境变化分析来看,在登陆点2上空年积日217出现的正异常及年积日218出现的负异常可能是由地磁活动引起的,其余的异常则认为可能是由台风引起的.台风产生前,三个点位上空电离层TEC在年积日211均出现了正异常变化,认为是台风来临前的前兆变化.年积日223-224,台风风速达到极大值之后第二天,风速逐渐减小,并在登陆点1登陆,之后登陆点1及风速极值点上空电离层TEC出现了较明显的正异常变化.在年积日227、230,台风消失之后的第二天和第五天,三个点上空电离层TEC同时出现了负异常变化和正异常变化.从图3(b)、3(e)、3(h)电离层TEC时间序列等值线图可以看出,在一天中,电离层TEC高值区为UTC05:00:00-UTC10:00:00(地方时13:00:00-18:00:00),低值区为UTC13:00:00-UTC24:00:00(地方时21:00:00-次日8:00:00),在低值区电离层TEC值变化相对稳定,图3(b)、3(h)中的高值区扰动明显,在第6、12、18、25、27天(对应年积日211、217、223、230、232)高值区电离层TEC值相较于邻近几天明显增大.从图3(c)、3(f)、3(i)电离层TEC时序异常变化图同样可以看出,在年积日211、217、223、230、232,电离层TEC正异常变化明显,异常幅度为5~8 TECU,相较于正异常变化,负异常变化幅度较小,异常幅度最大值小于-3.5 TECU. 从对风速极值点及台风登陆点上空电离层TEC时序变化及异常变化分析可知,正异常变化明显的时段包括年积日211UTC08:00:00-UTC11:00:00,年积日223UTC05:00:00-UTC10:00:00,负异常变化明显的时段为年积日227UTC03:00:00-UTC04:00:00.现对上述异常变化明显时段进行TEC变化空间分析,如图4所示. 图4 台风期间电离层TEC异常变化空间分析 从图4可以看出,台风生成前第五天,即年积日211 11:00:00UTC,在台风生成方向有8 TECU左右的正异常变化.年积日223 5:00:00UTC-7:00:00UTC,台风影响区域上空电离层TEC表现为正异常变化,异常幅度逐渐增大,异常区域由西向东变化,年积日223 8:00:00UTC,电离层TEC出现了4 TECU左右的负扰动,9:00:00UTC-10:00:00UTC又变化为正扰动,扰动幅度逐渐减小.年积日223日电离层TEC扰动由正异常变为负异常再变化为正异常的现象可能和此期间台风移动速度由大减小再增大有关.在台风消失之后的第二天,即年积日227 3:00:00UTC-4:00:00UTC,台风影响区域上空电离层TEC表现为负异常变化,异常幅度逐渐减小并消失. 本文通过利用IGS提供的全球电离层电子含量地图数据,采用滑动四分位距法对台风“利奇马”期间台风登陆点及风速极值点上空的电离层TEC时间序列及台风期间区域TEC空间变化进行分析.结果表明,从电离层TEC时序变化分析和空间变化分析来看,在台风发生前5天,电离层TEC出现了正异常变化.此阶段为台风“利奇马”的生成与发展阶段,故该异常可能与台风“利奇马”有关.台风“利奇马”第一次登陆后,台风影响区域上空电离层TEC异常变化由正变化为负再变化为正,且最大异常点并不在风眼处,而是在风眼的西南侧.此异常变化可能与此期间台风移动速度由大减小再增大有关.异常区域出现在台风影响区域的西南侧可能与台风在北半球为逆时针方向旋转,右半边的风向与行进方向一致,风速得到加强,气压降低有关.2 台风“利奇马”期间电离层TEC扰动分析

2.1 台风期间日地环境分析

2.2 风速极值点及台风登陆点TEC时间序列分析

2.3 台风期间区域TEC变化分析

3 结束语