被时间锁进了黑匣子

尤泣红

我是一滴固执的雨,在脚印里寻一声叹息。

——《穿凿记忆》

想起上面短章时,我正在上桥百货商店破败的屋檐下避雨。

这座百货商店位于永安洲上桥街和东方红路交叉口,在20世纪70年代末至90年代初,曾是全镇最具档次的店面,它占地足足一千多平方米,几百个柜台拼接组合成“回”字状,台面与台身为玻璃材质,每天都被柜员擦拭得干干净净。

商店大概有两层楼高度,但它并未加盖楼板,算起来仍是一层楼。东、南、北三面留出四扇门,门头很气派,宽敞而贵气。窗户开在高处,狭窄而局促,充其量只能算作通风口——夕晖是无法顺利从中抵达的。天渐渐暗了,近百盏日光灯陆续打开,在台面和地面投映出一个个人影,顾客低着头看商品,斜着身体犹豫,错着颈子讨论,红着面膛还价……几十年都过去了,可我还是记得。

柜台里面又分两层,隔板也是玻璃的。穿白色的确良衬衫的女售货员立在柜台内侧,笑容灿烂,犹如天使。男售货员则身材高大、阳刚,声音洪亮,不用说,他们足以做小屁孩的偶像。我小学同学周泉的妈妈就是售货员,她负责的柜台位于商店最东面,紧紧傍着一扇门。门的主体材质是木料,但框子包着一圈铁皮,看上去又有了几分古朴气息。门的上半身镶着许多菱形小木格,内嵌一块定制的欧式彩色玻璃,周泉曾悄悄告诉我,那块玻璃可贵了,比他爸爸那辆崭新的二八杠自行车还贵。我对此深信不疑,因为我看到那扇玻璃在灯光下,尤为熠熠生辉,整个商店都成了童话故事里的城堡,在里面工作的售货员就成了国王和王后。

我喜欢东门那扇窗户,却并不喜欢周泉的妈妈,我感觉她和我的妈妈是两个世界的人。她个子并不高,也就一米六的样子,而且还微微胖,每天都涂脂抹粉。粉面含春,春天全给她一个人吃进了肚子,由着她慢慢消化,缓缓反刍出来,因而她有了日日流连、百看不厌的甜美笑容。看到她,我就想起自己的妈妈。

那时候,我的妈妈在北坡玻璃厂上班,与百货商店直线距离仅400米。北坡玻璃厂是1994年撤乡建镇时的产物。厂里经济效益时好时坏,厂子也是几易其主。周泉的爸爸也在玻璃厂,做会计,他有自己的办公室,办公室里宽敞干净,开门直对大花园,园内青松绿柳掩映,喷泉假山造势,鸟飞花开,怡情养性。室内还有电风扇,没有粉尘,没有噪音,没有炉膛高温,他不需要像我爸妈挥汗如雨,也不需要像工人们说个事儿得扯嗓门,他可以翘着二郎腿哼扬剧、淮剧,还可以捧张报纸从早看到晚。而且他老抠了,给员工发工资时,总是板着脸,一点笑容都没有,好像谁上辈子欠他多少钱。既然允许别人“爱屋及乌”,那么也允许我“恨屋及乌”,因为周泉爸爸这副模样,我也讨厌周泉他妈。而且,我妈在玻璃厂工作的几年时间里,从来没有舍得进商店一次,我每次看见周泉的妈妈整理柜台里面的发卡、雪花膏、歪歪壳(贝壳)装的冻疮膏,我都想趁她不备,偷一些回去。但我又不敢,因为我听周泉说,她妈妈要么不发火,发起火来能够火烧连营八百里。偷可以,但决不能让她告诉周泉的爸爸,周泉的爸爸再告诉我爸爸、我妈妈,那我会让爸爸妈妈丢死人。

唯有丁丁出现在东面柜台时,我会一改昔日的恨意,挤进人群,看丁丁的同时,也顺带着多看几眼周泉他妈。

那时我就发现,没有丁丁的日子一定是难受的。上桥街有了一个丁丁,人们茶余饭后的谈资就有了着落。但我是讨厌他们谈论丁丁的。

丁丁的家就在商店西北侧东方红路上,是一幢低矮的青砖灰瓦房,瓦房上长着一蓬蓬随季节更迭而变色的狗尾巴草。我上下学途中常常从他家门前经过,他会抬头冲我傻乎乎地笑。丁丁比我大很多,他又高又瘦,看上去就很有精神。因为丁丁在我被毛国富、毛国华兄弟按在田里时保护我;在我们围着一条大白蛇丢砖头时规劝我;在百货商店东面小巷里偷刚出炉的炊饼时配合我;在老车站附近的猪市上捡香烟盒时帮助我。我渐渐认定他是我的大哥哥,我的童年离不开他。

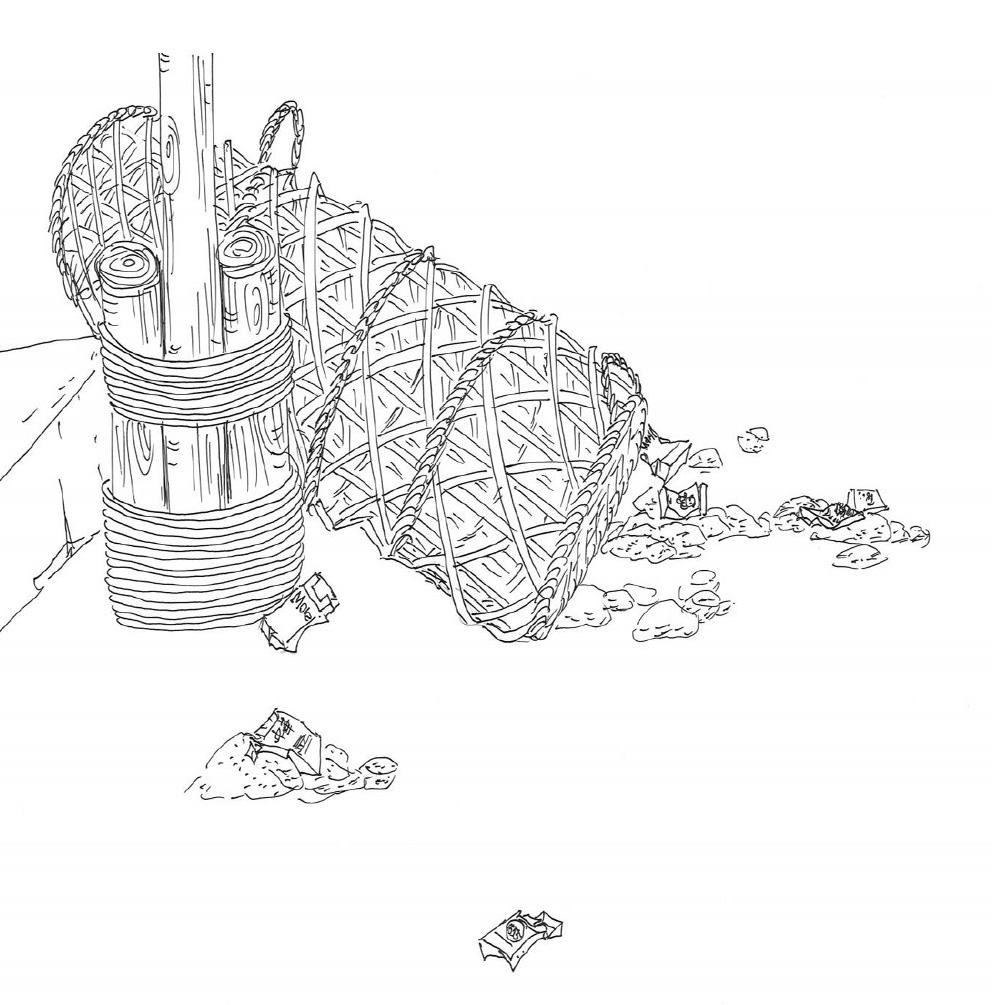

十里八乡的人都到上桥猪市交易仔猪。猪市占地广阔,东贴同联河,同联河对岸是当时永安洲为数不多的马路,通往老大桥和马甸镇。每周一,猪市开放,猪满为患。猪多为白猪,白猪装在宽边竹篾圆笼里,不断地呼哧呼哧喘粗气,拱猪笼子,一边拱一边屙屎拉尿,一时间猪市臭气熏天。

因为人多猪多,猪市整个上午都是闹哄哄嘈杂杂,充满着臭气的同时,也充满着钞票、香烟和汗水的味道。我们中午放学时最喜欢冲向猪市,一方面捡掉在地面的毛票、硬币,另一方面抢夺香烟壳。猪贩子肥头大耳,富得冒油。同学宋建峰的爸爸就是猪贩子,我与丁丁就在猪市门口遇见他好几次。他国字脸,宽肩宽腰,粗腿粗腕,能够一人一手提秤称起一条猪。猪被横空提起,哪肯安分?非得在笼子里挣扎,可是任凭猪如何焦躁发飙,他都能降伏。我感觉他可能是属猪的,猪见了猪精,毕竟道行浅了,所以再挣扎也徒劳。甚至,我还根据“伏虎罗汉”自创“伏猪罗汉”这个新词。这些,我没敢说给宋建峰听,因为我们关系还不错,而且,他爸爸扔掉的香煙壳于我们是有益的。

在猪市过后,香烟壳与猪屎几乎“混为一地”。那时候,猪市上最常见的香烟壳是摩尔、万宝路、555等外烟,以及国内的大熊猫、小熊猫、中华,像云烟、红塔山、花苑等中低档香烟很少有人抽。

我家每年要卖几次猪。

有一次,我父亲把家里的四只小猪过给“伏猪罗汉”,我在一旁亲眼看到“伏猪罗汉”从绸衫的口袋里掏出一盒大熊猫,他极其爽快地递给我爸一根。我爸捏着香烟很过瘾地吸着。吐出来的烟味也非常的清香。那几只猪毛须子光溜,卖出了好价钱。我爸开心,“伏猪罗汉”也开心,我跟在后面同样开心。我们各取所需。

我们抢到这些遗落在猪屎与草地上的香烟壳之后,擦拭干净,小心翼翼拆开,熟练地折成一个拇指见方的叠子,然后将其私藏手中与对方同时现出,谁的香烟名贵,谁就有权先托于手掌,手掌一翻,将叠子平稳落于手背,再颠动手背,按照规定一把抓,或分批接住(动作姿态犹如蜻蜓点水)。此种玩意儿,趣味无限,每个男生都极为擅长。

为争抢一张香烟壳而大打出手的事情再寻常不过。丁丁人高马大,人见人怕。只要他撸起袖子,秀出肌肉,那些胆敢欺负我的人立即怂了下来。他们跑到十几米开外,再回过头来,不服气地叫嚷道:“下次让我遇到你一个人,一定把你打趴下!”我总笑道:“你来呀!来呀!我让丁丁把你骑在屁股下……”丁丁跟在后面呜呜哇哇,凶神恶煞,把他们吓得一溜烟全跑了。

丁丁并不真要打人,我和他在一起玩了大概四年,这四年里我太太平平的,都拜丁丁所赐。可我背地里也听到不少关于丁丁的风言风语,那些害怕他的人无法在肉体上打败他,转而攻击他的内心世界。丁丁变得格外孤僻,再也不肯抛头露面,每当我从他门口经过时,他都背过脸去,犹如陌生人。

我照例去猪市,照例去百货商店,照例和人家打架,照例想偷柜台里的东西送给母亲。只要我出现的地方,丁丁都不再出现。有一次,周泉说,丁丁一个人坐在商店门口哭过几回。周泉一边说,一边比划,说那么大一个人呜啦呜啦哭半天,多丢人啊……

我感觉我失去了一个好哥哥。有一次,听父母回忆上桥老街上的往事,他们提到了丁丁,说哑巴一般都是又聋又哑,丁丁是小时候得了小儿麻痹症,医治不及时也不得法,所以才成了听得见声音却说不出话的哑巴。哥哥心里有苦,可是说不出来。

父亲去世那年,我因为去上桥村委会办理各种手续、证明,与上桥老街的联系再次密集起来,每次路过老街,我都刻意放慢脚步,试图能在街角遇见丁丁。

老街比记忆中的更狭窄、更颓败了。老街上的人和建筑,也都在时光的软磨硬泡下失去了光泽与神气,有种坍塌下沉的感觉。尤其是人,如浮萍一般打这条老街上飘散。周泉他爸妈跟着儿子进城带孙子了,毛国华在口岸船厂被钢板砸死了,毛国富成了一个奔来奔去的木匠,宋建峰在菜场做了屠夫。所有人的命运都发生了巨变。正当我想要知道丁丁的下落时,意外看到了红绡奶奶。

我扑过去,喊她红绡奶奶,问她见没见到丁丁。她一脸茫然,既想不起丁丁,更记不起我。我告诉她,我是刘兴春的孙子,刘发祥的儿子,周泉的同学,她仍旧一脸迷茫。

我分不清到底是庆幸还是遗憾。在上桥老街上,红绡奶奶像一尊神像,默默守护她那个小小地盘数十载。那小小的十字路口,我上学、放学要走多少遍。小镇小,小到几乎每个经过老街的人都能和她发生关系,小到打尖歇脚时的聊天,小到买一根皮筋、一串木夹时的讨价还价。我的父亲、我的爷爷,虽不是名流,但在这个小镇上,知道他们名号的人还是很多的。红绡奶奶曾经也是知道的,而今却忘得一干二净。

她永远都侍弄着自己巴掌大的杂货摊。她的摊位永远都在上桥百货商店门口,无非从东方红路左侧挪到右侧,从右侧再挪回左侧,永远都在这不足五米宽的坑洼路面上折腾着。我上小学一年级时,她就以一个人的力量谋生。那时,在她小小的杂货铺上,总能找到我挚爱的吃食,比如,太阳神口服液、娃哈哈萝卜丝、大大卷、黄烧饼、薄荷糖等,也有郭靖、黄蓉、孙悟空、白娘子的水印画,用唾沫往脸上或书上一摁,再揭掉,人像就留在了面皮与纸张上……在红绡奶奶那儿得到的,似乎永远都是世界上最好的东西。

红绡奶奶的名字是音译,字如何写,我不清楚。她自摆摊之日起,圆盘似的红脸上就有不少皱纹,每次见到我们这些小屁孩拢向她的摊位,她就呵呵地笑出声,非常爽朗,皱纹也更深一层,脸膛也更红润一分。她那时候牙齿挺完整,还扎着两条长辫子,乌黑浓密。现在,她依旧留着辫子,不过,已经从两条变成了一条,从乌黑变成了花白。

红绡奶奶到底有没有丈夫,我也不清楚,我从未见过她的男人。无论风里来,雨里去,她都一个人张罗着自己的摊位。我问周泉,周泉也摇摇頭。我怂恿周泉问他妈妈,我想他妈妈那么能说会道,一定能打探出红绡奶奶的故事。我没想到我们那个时候就很八卦了,但到底属于八卦还是关心——我至今也弄不清楚。

红绡奶奶的家估计就在东方红路上。曾几何时,我和丁丁偷偷摸摸跟踪过她,但兜兜绕绕,反让红绡奶奶给走脱了。丁丁咿咿呀呀地怪我,我则急得直跺脚,不想和他再说一句话。红绡奶奶一个人的日子很苦,但也快乐。她常常斜倚在百货店高高的水泥台阶上,看着来来往往的行人,时不时吆喝一声,时不时对熟人报以一笑,没事时也会整理自己的铺子,她似乎一门心思要把自己的铺子经营成整个上桥街上最好的一个。她总是带着一个铝制的饭盒,饭盒里一边是饭,一边是咸菜萝卜干,一壶水,凑合着解决午饭。

然而,昔日上桥老街上的店铺实在是多,除百货商店外,还有陈老头的理发店、张先生的小诊所、王麻子的豆腐店、张老大的花圈店、孔老二的照相馆、皮五癞子的杂货店、刘咚咚的炮仗店、秀顶光的南北杂货店、司蛮子的炒货店、潘老师的文具店……一条老街,也算得上鳞次栉比了,除了这些有名有姓的店面外,还有不少散兵游勇式的小地摊,那些经营者要么比她活泛,要么比她泼皮,要么比她凶悍,要么比她年轻……我也搞不清楚我们这些屁大的孩子哪来的心眼儿,竟然一心向着红绡奶奶,总爱光顾她的方寸之地,一分钱五分钱、一毛钱五毛钱地递给她,再从她手中接过小零食、小玩意。

我找不到丁丁了,眼前的老太太也变得陌生了。我向她买了一只打火机,点燃香烟,猛吸一口,不知为何,我的心底竟有了深深的愧疚与不安。

我是从这条老街出发的人,这条老街还能不能留下我曾经的脚印?曾经,我那无数只深浅不一、错综复杂的脚印啊……它们仿佛都被时间锁进了黑色的匣子。如果有一天,时间与人俱老,匣子生了锈,钥匙被遗失,那么,这段尘封往事又将由谁来打开呢?谁又能从中咂摸出芸芸众生的喜怒悲欢呢?