全深式水泥稳定就地冷再生基层应用与耐久性能评价

边海滨

(中交一公局第五工程有限公司 河北 廊坊 065201)

0 引言

水泥稳定碎石半刚性基层沥青路面是我国各等级公路普遍采用的一种路面结构形式,随着沥青路面服役期延长,车辆荷载和环境温度变化对半刚性基层沥青路面产生的疲劳损伤作用,加之极端环境因素和行车荷载条件导致的半刚性基层沥青路面早发性损害,使得我国在役半刚性基层沥青路面已经进入大规模养护维修期[1-3]。据相关部门统计[4],每年我国沥青路面在养护过程中所产生的废弃沥青路面材料约220万t,产生的废旧沥青路面基层材料要超过500万t,半刚性基层沥青路面的回收沥青路面材料(RAP)与回收基层材料(RBP)再生利用问题一直是困扰工程界的一大难题。全深式水泥稳定就地冷再生技术是采用专门的就地冷再生设备,对需要翻修的旧沥青路面、半刚性基层进行现场冷铣刨和筛分(必要时),掺入一定的添加适量的活性填料(水泥)、水、新集料(必要时),经常温拌和、碾压等工序之后形成满足路用性能要求的道路基层的工程技术[5]。相比沥青稳定类再生技术,全深式水泥冷再生的早期强度高、水稳定好、对铣刨旧料的适用性强、废旧沥青路面材料利用率高、施工效率高,解决了废弃面层和基层材料对空间的占用及减少公路建设碎石开采对环境的破坏和污染,因而在我国得到了一定应用,并成为研究的热点。

郝增恒等[2]通过复合式基层的结构优化,提出复合式冷再生基层设计理念。郭寅川等[6]研究了面层和基层旧料的掺配比例、结合料种类和掺量以及龄期等因素对复合式水泥冷再生混合料路用性能的影响。张名成[7]研究了复合式水泥冷再生混合料结构组合设计与路用性能。陈华鑫等[8]研究了水泥冷再生混合料基层的力学性能。樊统江等[9]研究了全深式就地冷再生路面设计参数及工艺参数。马松林等[10]研究了全深式水泥冷再生混合料的温缩应变性能。蒋应军等[11]研究了垂直振动压实水泥冷再生混合料劈裂强度特性。师郡等[12]研究了旧沥青混凝土路面现场冷再生技术及施工工艺。

回收RAP、RBP可作为基层新集料使用,而已有研究成果主要集中在全深式水泥冷再生沥青的强度影响因素、配合比设计、施工工艺参数等方面,鲜见有关全深式水泥稳定就地冷再生基层路用性能和耐久性评价方面研究,本文依托大广高速奈曼东连接线改扩建工程,将含有回收沥青路面材料(RAP)及回收基层材料(RBP)的废旧路面材料就地水泥冷再生后用于高速公路的基层,基于室内劈裂强度、无侧限抗压强度、弯拉强度、动态压缩模量试验(中间段法)、干缩温缩应变、冻融循环水稳定性与抗疲劳耐久性试验及现场足尺加速加载试验对全深式水泥稳定就地冷再生基层路用性能与耐久性能进行系统评价,为全深式水泥稳定就地冷再生技术的推广及同类工程应用提供借鉴。

1 项目概况

现有奈曼东连接线是内蒙地区奈曼旗重要的公路交通线路,为连接大广高速和大沁他拉镇具有集散功能的公路。项目所在区域年最冷月平均气温为23.8℃,近10 a最高气温为41℃,年平均降雨量230 mm。现状道路为二级公路标准,全长19.6 km,路基断面12.0 m(行车道宽2×3.75 m(行车道)+2×1.5 m(硬路肩)+2×0.75 m(土路肩)),路面结构为:5 cm AC-16中粒式沥青混凝土+20 cm水泥稳定碎石(基层)+20 cm水泥稳定碎石(底基层)+30 cm天然砂砾(垫层),路基填料为风积沙,这是内蒙地区典型的强基薄面半刚性基层沥青路面。现状二级公路于2007 年9月建成通车,经十余年的行车荷载作用,已达到了设计交通量,极端高低温气候条件和重载车辆荷载导致现状沥青路面出现了严重的龟裂、网裂病害和间距基本均等的半刚性基层反射裂缝,表面功能和结构强度已不能满足二级路使用性能要求。根据奈曼旗政府远期规划,改建后的一级公路路基宽度为30 m,横断面组成为:中央分隔带宽4.0 m,行车道宽2×(2×3.75)m,路缘带宽2×0.5 m,硬路肩宽2×3 m,人行道宽2×2.0 m(单侧人行道包括0.15 m路缘石与0.50 m硬路肩)。为最大限度利用旧路残留强度,对原有的旧路的基层及表面层采取铣刨然后掺加水泥进行就地再生利用的施工工艺。改建段路面结构为:5 cmAC-13改性沥青混凝土(SBS)+6 cmAC-20改性沥青混凝土(SBS)+25 cm水泥就地冷再生+旧路基层及垫层。新建半幅为重车方向,路面结构采用:5 cmAC-13改性沥青混凝土(SBS)+6 cmAC-20改性沥青混凝土(SBS)+20 cm骨架密实型水泥稳定碎石基层+20 cm骨架密实型水泥稳定碎石基层+30 cm砂砾垫层。

2 试验方案

2.1 原材料

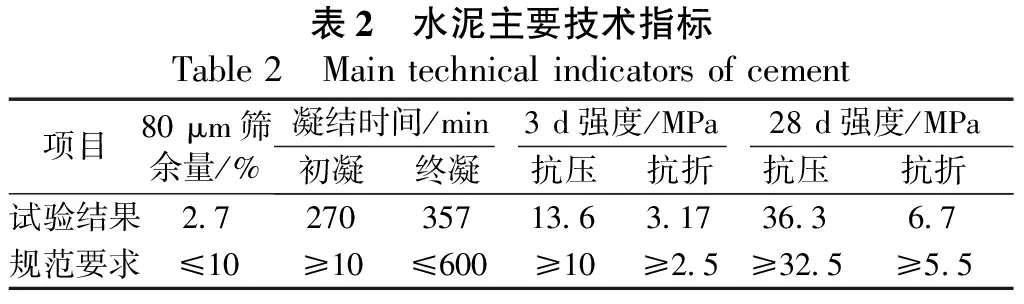

试验研究采用的回收沥青路面材料(RAP)、回收基层材料(RBP)来源于G45大广高速连接线改建工程,回收路面材料RAP、RBP由WR250/WR2500S 就地再生机冷铣刨法获取,经检测回收路面材料(RAPM)的压碎值等物理力学指标满足JTG F41-2008、JTG TF20-2015相关要求[13,14],RAPM筛分试验结果1。选用奈曼宏基水泥厂生产的PSB复合矿渣硅酸盐水泥,水泥技术指标见表2。新集料采用奈曼旗青龙山碎石厂生产的石灰岩碎石,新集料的各项集料物理力学指标满足规范要求,筛分试验结果见表3。

表1 回收路面材料(RAPM)筛分试验结果Table1 Recycledpavementmaterial(RAPM)screeningtestresults筛孔尺寸/mm通过以下筛孔(mm)的通过百分比/%31.526.5199.54.752.360.60.075合成级配1009271.359.937.135.315.33.4

表2 水泥主要技术指标Table2 Maintechnicalindicatorsofcement项目80μm筛余量/%凝结时间/min3d强度/MPa28d强度/MPa初凝终凝抗压抗折抗压抗折试验结果2.727035713.63.1736.36.7规范要求≤10≥10≤600≥10≥2.5≥32.5≥5.5

表3 石灰岩碎石筛分试验结果Table3 limestonecrushedstonescreeningtestresults筛孔尺寸/mm通过以下筛孔(mm)的通过百分比/%31.526.5199.54.752.360.60.075合成级配10097.492.554.937.82.31.30.4

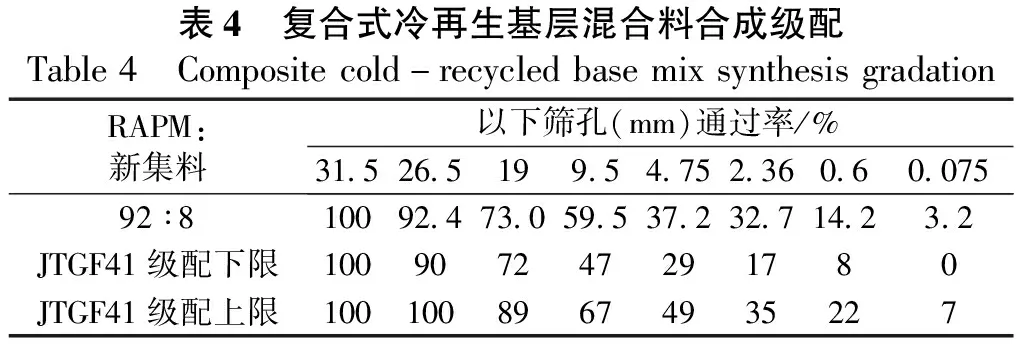

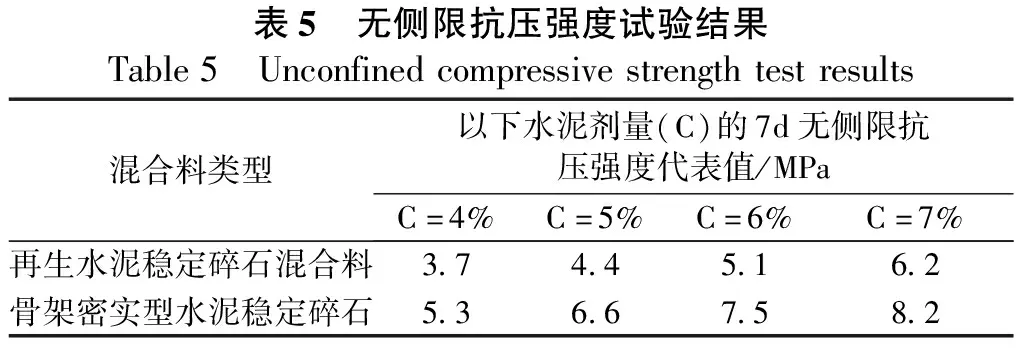

2.2 全深式水泥就地冷再生配合比设计

根据铣刨料现场取样的筛分试验结果,以满足现行沥青路面再生技术规范(JTG F41-2008)基层无机结合料再生混合料级配范围为控制条件,确定掺加石灰岩新集料8%,合成级配见表4。按照《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTE51-2010)的相关要求进行击实试验,6%水泥用量下最佳含水量为5.5%,最大干密度2.180 g/cm3。变化水泥剂量4%、5%、6%、7%,对全深式水泥冷再生混合料进行7养生龄期内的无侧限抗压强度试验,以7 d无侧限抗压强度5.0 MPa确定复合式再生混合料的水泥剂量[13],对照组采用新成型的骨架密实型水泥稳定碎石(同新建段基层),7 d无侧限抗压强度试验结果见表5。根据试验结果,再生水泥稳定碎石混合料水泥剂量为6%时,7 d无侧限抗压强度为5.1 MPa,达到了设计要求,骨架密实型水泥稳定碎石在水泥剂量为4.0%、5%时,7 d无侧限抗压强度为5.3、6.6 MPa,相同水泥剂量,新成型的骨架密实型水泥稳定碎石混合料无侧限抗压强度比再生水泥稳定碎石混合料大32%~50%,实体工程中全深式水泥冷再生混合料、骨架密实型水泥稳定碎石混合料的水泥剂量分别取6%、5%。

表4 复合式冷再生基层混合料合成级配Table4 Compositecold-recycledbasemixsynthesisgradationRAPM:新集料以下筛孔(mm)通过率/%31.526.5199.54.752.360.60.07592∶810092.473.059.537.232.714.23.2JTGF41级配下限100907247291780JTGF41级配上限10010089674935227

表5 无侧限抗压强度试验结果Table5 Unconfinedcompressivestrengthtestresults混合料类型以下水泥剂量(C)的7d无侧限抗压强度代表值/MPaC=4%C=5%C=6%C=7%再生水泥稳定碎石混合料3.74.45.16.2骨架密实型水泥稳定碎石5.36.67.58.2

2.3 试验段铺筑

全深式水泥稳定就地冷再生工艺流程包括:施工放样-准备道路-冷再生机就位-冷再生机加水第一遍铣刨-平地机调拱(精平、碾压)-撒布水泥-冷再生机第二次加水拌合-平地机精平-碾路机碾压-接缝及调头部位处理-酒布乳化沥青养护-成品检测。由于原有的旧路的路拱为双向1.5%的横坡,铣刨后要进行调拱,施工时分两次进行铣刨,第一次将前进方向左侧的多半幅宽度(6.7 m宽)先用冷再生机进行铣刨,铣刨深度为20 cm,右半幅(4.5 m宽)铣刨10 cm左右,用平地机对铣刨料进行调拱,即将原来右侧的-1.5%横坡调整成+1.5%的横坡,将左侧铣刨的料通过平地机及装载机配合的方式摊到右边半幅上,使其拱度为+1.5%,在调平的过程中,以右幅新建已完成的下面层的程为参考标高,对左侧调拱顶面进行控制,控制过程中尽量不要产生多余的铣刨料为原则。全深式水泥冷再生混合料的含水量应该控制为最佳含水量的(-0.5%~+1.0%)冷再生机行进速度应根据路面损坏状况和再生深度进行调整,一般为6~8 m/min,使得铣刨后料的级配波动范围不大,网裂严重地段应采用较慢速度。第二次铣刨方式与第一次基本相同,铣刨厚度控制在21 cm左右,铣刨过程中要及时剔除超粒径集料,否则会影响强度及下一步的平地机整平效果。在调整完后的路基层表面上,用水泥撒布车进行撒布水泥,然后用冷再生机对基层表面进行等厚度的铣刨及翻拌施工,然后再用平地机进行精平,精平后再用压路机进行碾压,最后洒乳化沥青作为养生剂进行养生。养生7 d后进行钻芯取样分析,试验段覆盖保湿养生2个月后进行加速加载试验。

2.4 试验方法

采用90 d龄期的劈裂强度试验、无侧限抗压强度试验、弯拉强度试验、动态压缩模量试验(中间段法)评价水泥冷再生混合料的强度特性[14];采用干缩试验、温缩试验评价水泥冷再生混合料的变形特性;采用冻融循环试验、控制应力弯曲疲劳试验研究水泥冷再生混合料的水稳定性与抗疲劳耐久性,相关试验严格按照(JTG E51—2009)《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》、(JTG D50-2017)《公路沥青路面设计规范》要求进行。采用足尺加速加载试验评价全深式水泥就地冷再生半刚性基层结构的长期使用性能,测试经历不同加载次数后弯沉变化趋势,分析在持续重载作用下半刚性基层结构承载能力衰变趋势,并与新成型的骨架密实型水泥稳定碎石混合料进行了对比。

3 水泥冷再生混合料路用性能

3.1 水泥冷再生混合料的强度特性与力学性能

水泥冷再生混合料的各项力学性能试验结果见表6。由表6试验结果可知,2种水泥稳定碎石基层现场钻芯取样的7 d无侧限抗压强度略大于室内配合比设计强度代表值,同时满足路面基层设计强度大于5.0 MPa的要求。水泥冷再生混合料养生90 d龄期后的劈裂强度、弯拉强度、动态压缩模量比骨架密实水泥稳定碎石降低了19.7%、21.0%、13.3%,分析其原因主要是,①冷再生混合料矿料级配的骨架嵌挤作用较弱,且经行车荷载反复作用后路面回收材料的力学强度低于新集料;②冷再生混合料中RAP表面被沥青砂浆裹附,沥青砂浆呈偏酸性,与碱性水泥砂浆为各项异性材料,水泥水化产物不易进入RAP内部,水泥砂浆与RAP相容性较差,导致RAP集料与水泥砂浆的界面黏附强度和RAP细集料与水泥砂浆的界面黏结强度均小于新成型的水泥稳定碎石混合料;③将原有旧路沥青混凝土及水泥稳定碎石基层进行铣刨再生利用时,老路面层与基层分离,面层铣刨破碎难度大,RAP中可能存在片状超粒径集料,冷再生级配控制难度原大于新成型水泥稳定碎石混合料,RAP、RBP组成的共混体,集料骨架效应产生的内摩阻力及水泥砂浆的黏结力均相对较小,受荷时破坏裂纹易沿RAP集料表面、RAP细集料水泥砂浆内部贯穿。水泥冷再生混合料动态压缩模量18 606 MPa、弯拉强度1.514 MPa,试验结果与《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)推荐的无机结合料稳定类材料弹性模量(18 000~28 000 MPa)和弯拉强度(1.5~2.0 MPa)范围一致,由此可见,水泥冷再生混合料的无侧限抗压强度、弯拉强度、动态压缩模量均满足高速公路基层强度要求,回收沥青路面面层和基层材料可作为基层新集料使用。

表6 水泥冷再生混合料的强度特性与力学性能试验结果Table6 TestresultsofstrengthcharacteristicsandmechanicalpropertiesofcementcoldrecycledmixtureMPa试验项目无侧限抗压强度劈裂强度抗弯拉强度动态压缩模量水泥冷再生混合料7d钻芯取样5.30.3791.02312083室内养生90d8.50.5641.514186067d钻芯取样6.90.5031.22115842骨架密实型水泥稳定碎石混合料室内养生90d12.30.7031.91721461

3.2 水泥冷再生混合料的变形特性

温缩系数试验结果见表7,干缩应变试验结果见表8。

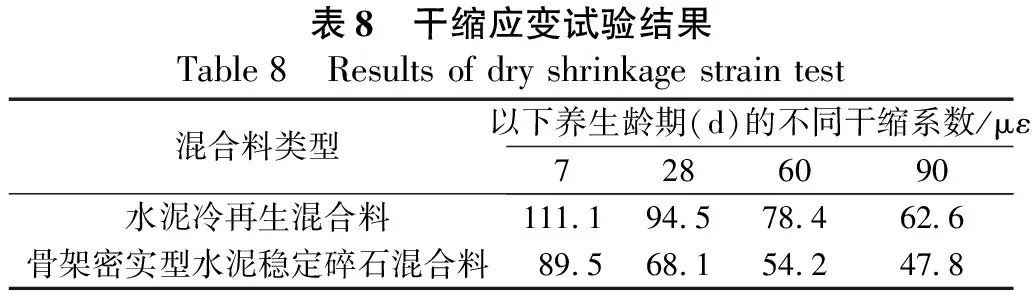

由表7可知,随着温缩试验温度增加,温缩系数先减小后增大,在-5~10℃温度区间的2种水泥稳定碎石混合料温缩系数最小,30~60℃、-35~-20℃极端高低温处的温缩系数均明显较大,且高温下的平均温缩系数明显大于常温和低温的;相同温度区间内,水泥冷再生混合料的温缩系数明显大于骨架密实型水泥稳定碎石混合料,在-35~-20℃、-20~-5℃、-5~10℃、10~30℃、30~60℃温度区间内,水泥冷再生混合料的温缩系数比骨架密实型水泥稳定碎石混合料分别增大了65.6%、26.7%、35.5%、24.1%、67.1%。由表8试验结果可知,随着养生时间增加,2种水泥稳定碎石混合料的干缩应变减小,这主要是试件含水率减小所致。相同养生龄期,水泥冷再生混合料的干缩系数明显大于新成型骨架密实型水泥稳定碎石混合料,7、28、60、90 d养生龄期后,水泥冷再生混合料的干缩系数比新成型骨架密实型水泥稳定碎石混合料大24.1%、38.8%、44.6%、31%。

综上可知,水泥冷再生混合料的干缩应变和温缩应变明显大于新成型的水泥稳定碎石混合料,在服役期间更易于因温缩、干缩变形导致沥青路面产生反射裂缝。从抵抗服役期间半刚性基层反射裂缝考虑,工程实践中应对水泥冷再生基层采取一定的抗反射裂缝措施。

表7 不同温度区间温缩试验结果Table7 Temperatureshrinkagetestresultsindifferenttemperatureintervalsμε/℃混合料类型以下温度区间(℃)的不同温缩系数-35^-20-20^-5-5^1010^3030^60水泥冷再生混合料167.5107.183.298.8189.5骨架密实型水泥稳定碎石混合料101.184.561.479.6113.5

表8 干缩应变试验结果Table8 Resultsofdryshrinkagestraintest混合料类型以下养生龄期(d)的不同干缩系数/με7286090水泥冷再生混合料111.194.578.462.6骨架密实型水泥稳定碎石混合料89.568.154.247.8

3.3 水泥冷再生混合料水稳定性

经历5、10、15次冻融循环后的水泥冷再生混合料抗压强度损失率(BDR)及质量损失率(Wn)结果见表9。

表9 冻融循环试验结果Table9 Freeze-thawcycletestresults混合料类型冻融循环试验结果冻融循环5次冻融循环10次冻融循环15次BDR/%Wn/%BDR/%Wn/%BDR/%Wn/%水泥冷再生91.72.285.45.976.99.9骨架密实型水泥稳定碎石96.21.292.53.188.55.8

表9冻融循环试验结果表明,随着冻融循环次数增加,2种水泥稳定碎石混合料无侧限压强度损失率(BDR)和质量损失率(Wn)增大,冻融循环的劣化作用显著降低了水泥稳定碎石混合料的抗压强度。相比未冻融循环的试件,在经历5、10、15次冻融循环后,水泥冷再生混合料比骨架密实型稳定碎石混合料损失率(BDR)减小了4.5%、7.1%、11.6%,质量损失率(Wn)增大了1%、2.8%、4.1%,冻融循环次数越多,水泥冷再生混合料与骨架密实型稳定碎石混合料水稳定性差距越大。经历相同冻融循环作用次数,骨架密实型水泥稳定碎石混合料比水泥冷再生混合料表现出了更优异的水稳定性,这对服役期间减少沥青路面翻浆等水损害有利。经历5、10次冻融循环后水泥冷再生冷再生混合料的无侧限压强度损失率(BDR)分别达到了91.7%、85.4%,满足经历5、10次冻融循环后强度损失率大于90%和80%的要求,可见水泥冷再生混合料有优良的抗水害性能。

3.4 水泥冷再生混合料疲劳性能

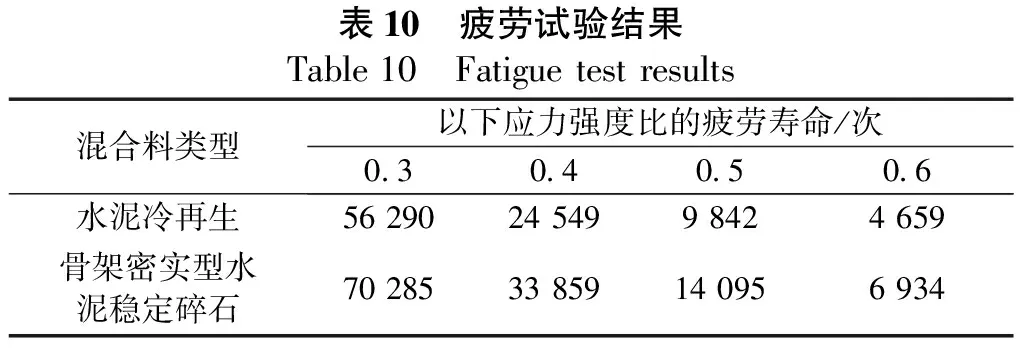

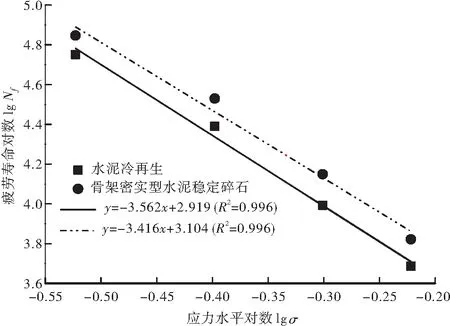

疲劳试验方法按照试验规程T0856-2009进行。采用15 cm×15 cm×550 cm梁式试件,标准养生89 d后浸水一昼夜,采用4个应力比(0.3、0.4、0.5、0.6),加载采用连续的Havesine波动态周期性压应力荷载,荷载频率为10 Hz,疲劳试验结果见表6,采用试验规程推荐的应力强度比-疲劳寿命双对数拟合方程对疲劳试验数据进行分析,拟合方程见表10、双对数拟合曲线见图1。

表10 疲劳试验结果Table10 Fatiguetestresults混合料类型以下应力强度比的疲劳寿命/次0.30.40.50.6水泥冷再生562902454998424659骨架密实型水泥稳定碎石7028533859140956934

图1 应力强度比-疲劳寿命双对数拟合方程

由表10、图1疲劳试验结果可知,在0.3、0.4、0.5、0.6共4个应力强度比条件下,骨架密实型水泥稳定碎石混合料的疲劳寿命比水泥冷再生混合料增大了24.9%、37.7%、43.2%、48.8%,应力强度比越大,相比骨架密实型水泥稳定碎石混合料而言,水泥冷再生混合料疲劳寿命损失越大。采用试验规程推荐的应力强度比-疲劳寿命双对数拟合方程对疲劳试验数据进行分析,拟合优化度R2大于0.95,水泥冷再生混合料拟合方程的斜率n绝对值比骨架密实型水泥稳定碎石混合料增大了6.34%,截距K减小了4.27%,拟合参数斜率n的绝对值越大,表明基层混合料的疲劳寿命随着应力强度水平的增加衰减的越快,疲劳寿命对应力水平变化越敏感,截距K值越大,水泥稳定碎石混合料的疲劳曲线线位越高,相应的疲劳性能越好,由此可见,水泥冷再生混合料疲劳寿命对应力水平变化更加敏感,且抗疲劳耐久性能稍差于骨架密实型水泥稳定碎石混合料,这与其原材料性能和矿料级配组成有关。

4 水泥冷再生基层结构承载能力衰变趋势

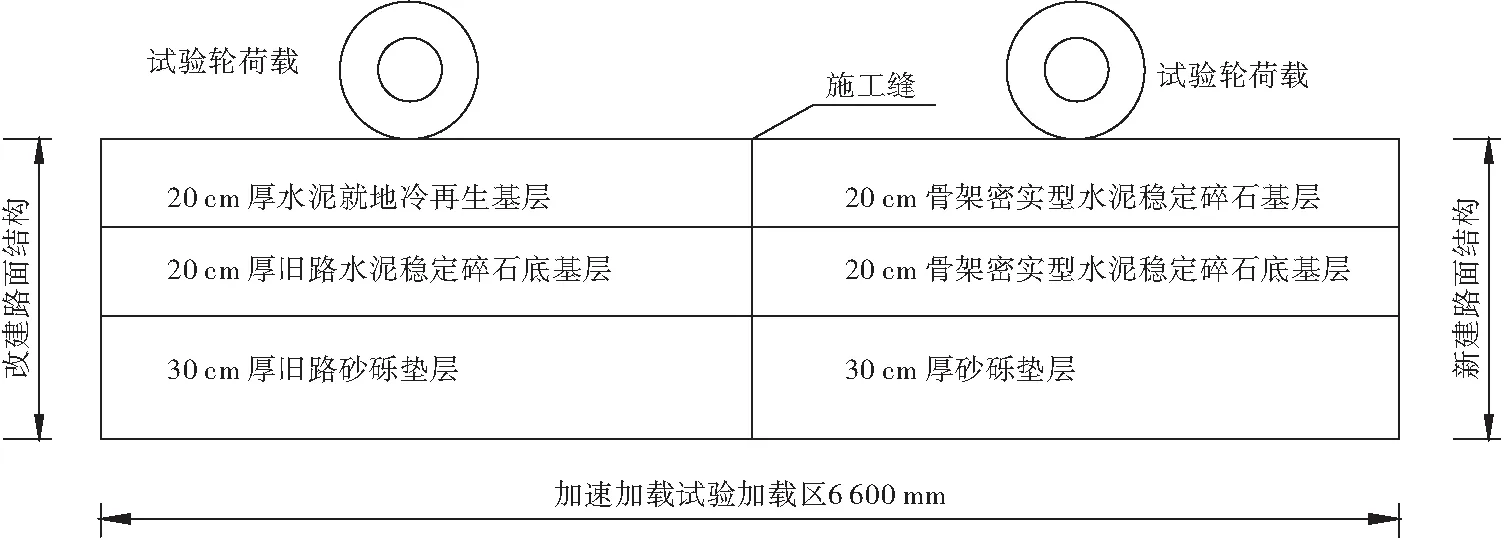

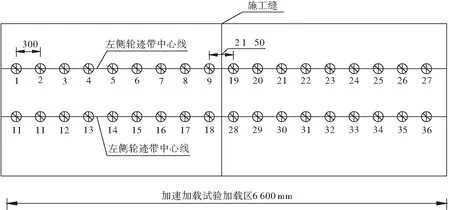

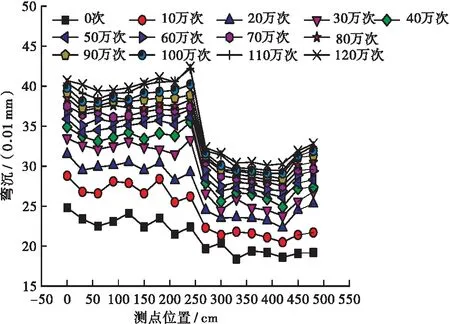

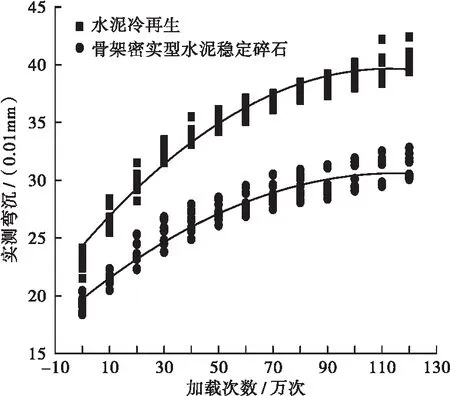

采用MLS足尺加速加载试验分析在持续重载作用下水泥就地冷再生基层结构承载能力衰变趋势,加速加载段路面结构如图2所示。试验段路面结构试验加载轮轴载75 kN,试验轮荷载0.7 MPa,左右试验轮隙间距为65 cm,累计加载120万次,测点布置测点间距为30 cm(见图3),每加载10万次对半刚性基层上标记的测点位置进行弯沉检测。以1号测点为坐标起点,绘制各测点经历不同试验轮加载后的弯沉变化趋势,结果见图4。比较2种路面结构基层结构承载能力衰变趋势结果见图5。

图2 试验段路面结构

分析加速加载试验结果,从图4试验结果可知,各测点实测弯沉值离散性小,试验数据稳定,相同路面结构,轮迹带内不同测点的弯沉随加载次数增大的变化趋势大致相似,可见水泥冷再生混合料基层施工性能良好,摊铺碾压后整体施工质量较为均匀。加载前,改建段水泥冷再生和新建段水泥稳定碎石基层顶面弯沉代表值分别为23.8、20.4(0.01 mm),这与改建段整体结构强度有关。在50~400 cm轮迹带内,随着加载次数的增加,2种半刚性基层弯沉整体呈增大趋势,说明在持续荷载作用下,路面基层疲劳损伤累积会导致其承载能力不断衰减,尤其是在试验区域起点和终点位置,随荷载次数增大,弯沉增大趋势更加明显,这主要是试验轮在该点加减速比较频繁,剪应力大且荷载作用时间长所致。随着试验轮加载次数增大,2种半刚性基层弯沉代表值持续增大,而弯沉增长率呈先显著增大后趋于平稳的变化趋势,弯沉随加载次数增大呈两阶段发展趋势,即增长阶段和稳定阶段,在加载100万次前,随加载次数增加,弯沉平稳增大,试验轮加载超过100万次后,弯沉增大趋势减缓,进入稳定阶段,2种半刚性基层弯沉发展趋势基本一致。水泥冷再生基层在加载120万次后,弯沉代表值由23.8(0.01 mm)增大至40.4(0.01 mm),增大了70%,同样加载次数,骨架密实型水泥稳定碎石基层的弯沉代表值由20.4.8(0.01 mm)增大至32.8(0.01 mm),增加幅度为61%。采用指数模型Y=A×NB指数模型拟合回归弯沉-加载次数之间回归关系,结果见式1、式2。

图3 PFWD弯沉测点布置

图4 不同测点位置加载过程中弯沉变化趋势

图5 各测点实测弯沉随加载次数大的变化趋势

水泥冷再生基层:

Y=13.493N0.16024R2=0.979

(1)

骨架密实型水泥稳定碎石基层:

Y=10.443N0.15126R2=0.985

(2)

式中:Y为弯沉(0.01mm);N为加载次数(万次)。

由式(1)、式(2)可知,弯沉(Y)与试验轮作用次数(N)之间呈良好的指数拟合关系,拟合优化度R2大于0.95,参数B表征弯沉对加载次数的敏感性,B值越大,弯沉对加载次数越敏感,A值越大,相同加载次数下的半刚性基层结构承载能力衰减幅度越大,加速加载试验过程中水泥就地冷再生基层未见明显的疲劳开裂病害,也表现出了良好的耐久性能。综合考虑,骨架密实型水泥稳定碎石基层比水泥冷再生基层有更好的耐久性能,这与疲劳试验结果一致,因此本项目将骨架密实型水泥稳定碎石基层应用于重车道,水泥就地冷再生应用于交通量较小的车道方向是合理的。

5 结语

a.全深式水泥稳定就地冷再生混合料控制的施工工艺流程主要包括:施工放样-准备道路-冷再生机就位-冷再生机加水第一遍铣刨-平地机调拱(精平、碾压)-撒布水泥-冷再生机第二次加水拌合-平地机精平-碾路机碾压-接缝及调头部位处理-酒布乳化沥青养护-成品检测等。

b.全深式水泥稳定就地冷再生混合料的7 d无侧限抗压强度、弯拉强度、动态压缩模量完全能满足规范中高速公路基层的要求,回收RAP、RBP可作为基层新集料使用。水泥冷再生混合料的干缩应变和温缩应变明显大于新成型的水泥稳定碎石混合料,从抵抗服役期间半刚性基层反射裂缝考虑,工程实践中应对水泥冷再生基层采取一定的抗反射裂缝措施。

c.全深式水泥就地冷再生混合料的水稳定性和抗疲劳耐久性能稍差于骨架密实型水泥稳定碎石混合料,水泥冷再生混合料疲劳寿命对应力水平变化更加敏感,但也具有良好的抗疲劳性能和水稳定性。

d.足尺加速加载试验加载了120万次后,全深式水泥稳定就地冷再生基层未发生疲劳开裂病害,也表现出了良好的耐久性能,建议改建工程中,宜将全深式水泥稳定就地冷再生基层应用于交通量较小的车道方向。