在诗与史的想象中,“对话”唐代儿童

梁昌辉

日常叙事的吸引人之处在于它有一种“保真”或“保鲜”似的价值。碎碎叨叨只是其表象,也许恰是这种细碎,提供了一种生活回放功能,借文字,经大脑还原为清晰连续的生活场景,投射在心理的立体幕墻之上。于是我们这些不是剧中人的读者,不知不觉走进了剧中,生活在他们之中了。

1.

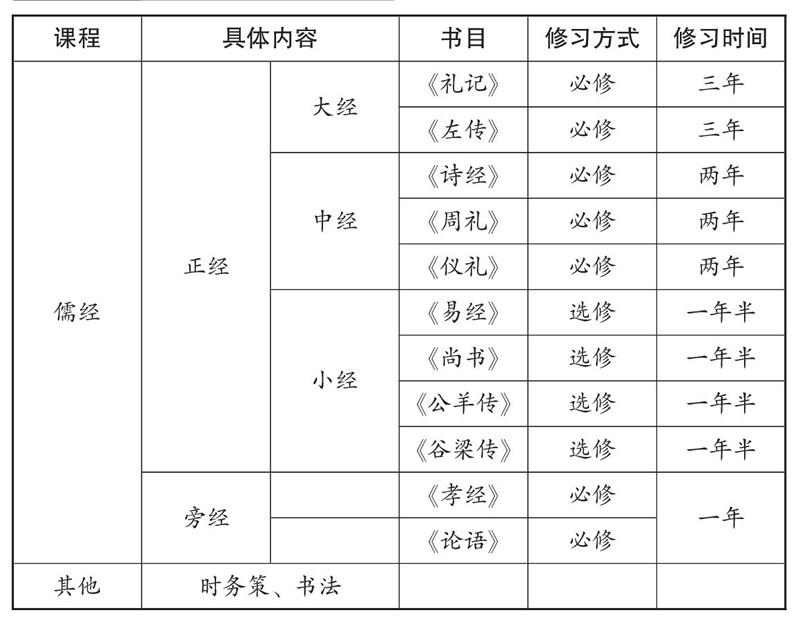

我抱着这样的期待,去搜寻大唐王朝的儿童教育场景。在张羽琼的《论唐代官学》(《贵州社会科学》,1996年第五期)中,发现了唐代的课程设置与修业年限——(见下页表)

这是针对中央官学的国子学、太学和地方官学所作的课程设置,这些专修儒经的学校是专门为政府培养儒术人才的。它是科举制度的一部分。科举制度肇始于隋代,被与隋朝有姨表亲(隋文帝杨坚是唐高祖李渊的姨父)关系的唐朝所承袭,至清光绪三十一年止,共计一千三百余年,成为世界延续时间最长的选拔人才的制度。

科举制度打破了门阀世族的垄断,为下层人士参与国家治理,改变社会阶层,提供了通道,其积极意义自不可小觑。它一千多年的累进式实践,已经沉淀为中华民族深层的民族文化心理的一部分,并常常以无意识的方式决定着我们的价值判断与行为选择。即便在科举制度废止了一百多年后的今天,它仍然在深刻地影响着我们对教育的认识与思考。

不计算选修、必修课程就长达13年,即使7岁发蒙读书,也要读到20岁了。拿着这张课表上课的大唐的孩子们幸福吗,当他们拿着一本本“正经”的时候?我的内心是抑制不住的好奇与猜测,嗯,也许这就是成语“一本正经”的来源吧?可惜的是历史记载的总是“大事”,手中线装书局的廿五史的《旧唐书》《新唐书》部分并没有提供对儿童教育生活具有“保真”或“保鲜”价值的文字。但,如果让我把影视剧中官学或者私塾的教学场景复制到唐朝去,我的潜意识将会阻止此种想象的继续,因为在我的心灵深处,也许还有期待吧,唐代的教育应该是像唐朝的文化特别是诗歌一样,诗意的,浪漫的,并且朝气蓬勃的。

2.

唐诗中的孩子们确是孩子,和一切孩子一样,一样的天性自然,烂漫而淘气。

“幼女才六岁,未知巧与拙。向夜在堂前,学人拜新月。”(唐·施肩吾,《幼女词》)那时,拜月之风大约很是盛行,连才六岁的小女孩也学着拜起月亮来,其天真之态足以动人!但更打动我的是诗人眼中笔下流淌的怜爱之心与欣赏之情,这份心与情连同那月、那拜月的煞有介事一起,成为一个孩子流转的眼波中熠熠的光芒,这光芒将会使得成年后关于童年的记忆也闪烁着迷人的光泽。

全无机心的孩子,偷偷地去做一件“坏事”:“小娃撑小艇,偷采白莲回。不解藏踪迹,浮萍一道开。”(唐·白居易,《池上》)那份“欲盖弥彰”的小心思,在诗人白描的诗句中,总是令人忍俊不禁,要笑出声来的。难的是诗人把这笑声隐藏到诗句中来,而把那份对“儿童的秘密”的独享之乐完整地交予了小娃自己。

在儿童的诸般生活中,牧童生活似乎受到唐朝诗人们更多的青睐。“日暮鸟雀稀,稚子呼牛归。住处无邻里,柴门独掩扉。”(唐·丘为,《泛耶溪》)人在舟中坐,眼观牧童归,心中多么歆羡那份简单而恬淡的生活。还有一首题为“牧童”的诗:“草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。”完全一副自然派的作风,率性而为,无羁无绊。这首诗的作者是吕岩,如果大家知道这个吕岩就是后来脱离仕途一心修道的吕洞宾时,你一定会“哦”一声,怪不得呢,这《牧童》简直就是他的哲学宣言。

施肩吾是状元,白居易和吕岩都是进士,大约从孩童时起,就“正经”“旁经”地一路苦读着,终于考取了进士,甚至“中彩”了状元。但是,回首向来处,穷经皓首,兀兀穷年,白发暗生,还没有去树林里捉过一次蝉呢,童年就不见了。因此,面对真实的儿童生活时,诗人们怎能不投注深情的目光呢?读着这些诗句,你分明能看得见那文字背后伫立的诗人的身影,他们在想些什么呢?有没有想到自己还没来得及过就倏忽闪过的童年了呢?童年不仅是人生的一个独特阶段,童年本身自有其独立而又独特的价值。回望童年的意义不仅是文学的,也是心理学的。现代心理学研究表明,童年缺失容易造成个体精神发育的不健全,甚至是心理疾病。

从这个角度来看46岁才中进士的孟郊所写的《登科后》:

昔日龌龊不足夸,

今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,

一日看尽长安花。

你看到的就不仅是心花怒放,是壮志终于得筹的痛快淋漓,是不是也能感受到淋漓痛快中淤积多年的憋闷,心花怒放中潜藏的虚掷生活的感喟呢?只有从这个角度,你才能读得懂诗人在看孩童嬉闹、顽皮或无拘无束、天性自然时目光中缠绕的柔情,那何尝不是一种心理补偿性的自观呢?

3.

“伯禽”是儒学先驱周公姬旦的长子之名,浪漫派的李白给自己的儿子也取名“伯禽”,恐怕也有几分不凡之愿吧。没有资料显示李白曾孜孜矻矻督学伴读过,倒是在畅游山水的间隙,想起分别多年的儿女,是满怀的怜爱与思念:“娇女字平阳,折花倚桃边。折花不见我,泪下如流泉。小儿名伯禽,与姊亦齐肩。双行桃树下,抚背复谁怜?”(《寄东鲁二稚子》)我总疑心“铁杵磨成针”故事的真实性,要不,李白为什么从不曾在自己的诗中提过一次,也没有用这种精神来教育自己的孩子呢?

现实主义的杜甫怀抱凌云之志,“致君尧舜上,再使风俗淳”,因此,在对孩子的教育上,定位是比较高的:“传之以仁义礼智信 ,列之以公侯伯子男”。大诗人如何教育孩子呢?当然离不开诗,杜甫的教育思想集中体现在他的“教子诗”中。据重庆三峡学院的蒋先伟统计,杜甫的“教子诗”计有10首。

一次,杜甫家里养了50只鸡,这些鸡任意飞踏,到处污染,怎么办呢?杜甫写下了《催宗文树鸡栅》一诗,让长子宗文赶紧把鸡栅修好。其中有四句:“笼栅念有修,近身见损益。明明领处分,一一当剖析。”意思是通过树栅补笼,让鸡、虫蚁 、狐貉各安其 “本分 ”,不再互相侵扰危害。杜甫是在用这件日常小事引导孩子及家人要有仁爱之心。

这和唐太宗李世民“遇物则诲”的教育方法十分相近。据《资治通鉴》记载,唐太宗和大臣谈话时说:“朕自立太子,遇物则诲之。”并且举例说,用餐时,教太子懂得耕稼之不易;骑马时,告诉太子要爱惜马,让马劳逸结合;看到木匠用绳墨来使木板锯得直,就讲解君主要虚心听取臣子的意见,才能成为圣君。利用遇到的一件具体事情的时机来进行某一具体方面的引导,这种教育方法避免了空口说白话的说教,有利于目标的达成。杜甫是把儒家仁义思想身体力行之的,当家人要把危害虫蚁生命的鸡捆了卖掉时,他及时施以援手:“家人厌鸡食虫蚁,不知鸡卖还遭烹。虫鸡于人何厚薄,吾叱奴人解其缚。”(《缚鸡行》)

对次子宗武,杜甫似乎寄予了更多和更高的期许:“诗是吾家事,人传世上情。熟精文选理,休觅彩衣轻。”(《宗武生日》)“应须饱经术,已似爱文章。十五男儿志,三千弟子行。曾參与游夏,达者得升堂。”(《又示宗武》)耳提面命,道德文章,希望宗武能继承家学,以孔门贤人曾参、子夏、子游为榜样,成为国之栋梁,其心殷殷,其情切切!

从宗文、宗武方面来看,他们也是幸运的。因为杜甫能够因材施教,宗文善理事务,就教他如何仁义行事;宗武少有文才,就着力引导他读书、作诗文。杜甫祖父杜审言诗文俱佳,唐初时曾任修文馆直学士、膳部员外郎,为五言律诗的发展作出了卓越的贡献。设想,如果杜甫要二子皆在读书、作诗文上苦下功夫,以求光大“诗是吾家事”的使命,那估计写成诗也是这样的句子吧:“父呼一何怒,子啼一何苦”!杜甫也是善于夸奖孩子的:“骥子好男儿,前年学语时。问知人客姓,诵得老夫诗。”(《遣兴》)“骥子”是宗武的小名,时年五岁。对一个男孩子来说,被父亲写入诗中,又是“好男儿”这样的称许,会激发内心多少奋发的动力啊!

唐人教子都是如此浪漫吗?“文起八代之衰”的韩愈也有两首“教子诗”,其一名为《示儿》(宋代的陆游是不是读过?),叙述了自己从进京时一无所有到拥有高屋大厦的三十年奋斗史,其中有这样几句:“开门问谁来,无非卿大夫。不知官高卑,玉带悬金鱼。”另一首是《符读书城南》,用对比手法写两个天资仿佛的孩子成长的经历,以此来教育儿子符(即韩昶),内中有四句这样描述两个孩子成年后的差异:“一为马前卒,鞭背生虫蛆。一为公与相,潭潭府中居。”以身示范,忆苦思甜;对比教学,激励勤奋,用心不可谓不良苦!

我曾在一教育论坛中谈到,一个人的教育价值观,不要看他会上如何说,文章中如何阐述,只要看他如何教育自己的子女要求自己的子女就知道了,那才是他最真实的教育价值观。韩愈教子,直则直矣,终失之小也!一向推崇韩愈的苏轼很不欣赏这种认识与做法:“退之示儿……所示皆利禄事也!”“至老杜则不然……所示皆圣贤事也!”

杜甫和韩愈的教育思想在唐代读书人中是有代表性,虽然所宗都是儒学,其价值观的实质差异却是如此之大。只有一点是相似的,那就是“承载”,无论是承载圣贤事业的,还是承载利禄事的。只是身处其中的大唐的儿童们,如何在自我的志趣与父辈的期盼中寻求适度的张力,如何在国家责任的担当与个人、家庭生活品质的提升中建立合法的平衡,这其中所经历的暗夜中的徘徊,笔墨前的无奈,甚至无人处的哭泣,都难以知悉了、感受了。只能冀望文化考古的新发现,以待那些更加私人化的日常叙事表达,儿童的表达,或是成年后对儿童教育生活的回顾。

唐朝是开放的,女性在唐朝拥有了更高的社会地位,这使女童读书识字的机会得到了较大的增加,比较著名的例子当然是武则天和上官婉儿了。但她们也是没有机会到学校读书的,学校还是只有男儿能去。因此,我想,在唐代,要有怎样的因缘际会才能促成一个女童获得读书识字的机会呢?她是和男童读一样的书,或者在此之外另有一份可以称为“女书”的书?那读书识字的女童快乐吗?……

唉,还是得有点文字才好,否则,就连想象也失去了凭借,无从展开了。思接千载,视通万里,总得有所凭借啊。那些诗与史的深处的文字啊……

(作者单位:江苏江阴市晨光实验小学)

责任编辑 李 淳