炎凉里打滚:我在俄罗斯种菜种人生

妖宝儿

2020年,新冠肺炎疫情在全世界范围内暴发,部分华人华侨火速返乡。一度,我们只看到了那些漂在异国的人们大把挣钱的光鲜的一面,可事实上,如果岁月静好,谁又愿意颠沛流離呢——

1

那件事情已过去8年多,可我每每想起,都会痛不欲生。2011年的7月19日,阴雨已笼罩着俄罗斯数日,这天下午,我和丈夫王洪山、二姐夫妇正在菜地里拔枯了的柿子秧,突然,一声炸雷响起,我脚下一麻,短暂失去了意识。等挣扎着爬起来时,丈夫满脸焦黑,胸口至右侧胳膊都在冒烟,二姐的情况更惨,脖子、肩部全是烧灼的痕迹……

我叫张红霞,1968年出生,黑龙江省讷河市人,是个地道的农妇。不到20岁,我就嫁给了王洪山,婚后,我们在自家地里扣大棚。由于我一直没有怀孕,1995年,我们抱养了二哥家超生的闺女。8年后,我怀孕并生下了儿子,总算是儿女双全。

2005年冬,亲戚跟我们说去俄罗斯种菜,一年可以挣上十几二十万。那几年,地里收成不好,经济负担重,我和王洪山把儿女托付给公公婆婆照顾,又借了几万块钱(其中多半是要付利息),办好护照和签证,买了去俄罗斯的火车票。

2006年元旦那天,我们出发了,我们背了锅碗瓢盆和被子等生活用品,还带了蔬菜种子、农药等,行李的重量超过了自己的体重。我们千辛万苦抵达目的地阿巴坎,这里蔬菜奇缺,很多中国同胞来此“掘金”。

在热心的老乡的“指路”下,我们在郊区找到了地。那会儿,大棚的支架用的木质的,为省钱,我们很少雇临时工,两百多斤重的木桩子,我俩全靠自己扛。这里信号很差,每次好不容易和闺女、儿子通电话时,他们喊着爸爸妈妈,我们用满是水泡的手紧紧攥着手机,傻呵呵地笑。

我们拼命育苗,五月份,我们种植的黄瓜一售而空,净入四万。我们紧接着培育柿子,眼看柿子快长好了,2006年7月12日早晨,十几台挖掘机突然把我们的大棚毁了个稀烂,菜农们哭嚎声一片。原来,因在此种菜的人越来越多,生活垃圾奇多,政府不满之下,没有任何通知,强制拆毁了所有大棚。

我和王洪山欲哭无泪,只得找同胞借高利贷作为本金,又在相熟的菜农的介绍下,找到了一片民用机场附近的田落脚。我们没日没夜地忙,那一季,我们种的菜上市时,卖得极好。十月份,事情稍微少了点,我想回国一趟。棚里需要不断烧炉子维持温度,王洪山走不开,所以只能我一个人回去。

王洪山没回来,大家都掩不住失落。我在老家待了快十天,还了部分借债,又采买了种子,走之前,我和家人们交代,春夏季我们特别忙,往后只能每年十月左右回来。儿女们哭着不让我走,公公婆婆不善言辞,红着眼眶让我和洪山务必保重。

2

2006年12月初,二姐夫妇也办了出国手续,跟了过来。他们老实、勤快,我们成了最佳搭档。

2008年9月的一天,王洪山外出办事,二姐夫妇俩也都出门送菜了,突然,我听到有人喊:“快跑!‘阿蒙来了!”我们中国菜农都喊这一片区的警察为“阿蒙”,他们会突击搜查,以我们的签证无资格从事种植业等借口索钱。我刚逃出去,想起昨天卖菜的钱还在屋里,赶紧折返。我刚拿到钱,“阿蒙”就来敲门了!我钻到床板下,刚藏好身,他们破门而入,“阿蒙”没逮住人,骂骂咧咧走了。王洪山回来后,看到我扭伤了右脚,心疼地给我擦红花油:“再熬熬就好了。”

日子过得飞快,我坚持每年十月回国,二姐夫妇也会一同回去。棚里需要烧炉子维持温度,囤好的煤不能没人看着,王洪山能兼顾很多事,所以他一直没有回国,而是留守。每当家人们问起他何时能回,我总心虚地说:“明年。”到了2011年春,我们已有6个大棚了,决定不再继续投钱扩建,这样到年底,我们手上净入的钱,可还清所有外债,还有富余。

我们商定,结束第一茬菜的售卖后,放弃第二茬菜的营生,一起回国。王洪山憧憬着等回来再干上两年,我们把这里累积的资产卖掉,回乡盖楼,做点小生意。我哽咽着说:“听你的。”我们买了8月13号回国的火车票,谁也没想到,从天滚下的雷,炸碎了一切。王洪山和二姐,就这样撒手人寰。也不知道哭了多久,我强撑着站起来,冒雨出门买回了寿衣,我和二姐夫给王洪山、二姐换下了又脏又破的衣服。无论我擦拭多少遍,也擦不净他们脸上的乌黑,我边擦边哭,哭得昏天黑地……我强忍悲痛,给国内亲人报了噩耗,又分别给两家各打了一万元丧葬费,紧接着,我向同胞打听如何处理王洪山和二姐的身后事。

洪山和二姐做梦都想回家,我们必须带他们回去,可俄罗斯是土葬文化,很难找到火化机构,我们差点倾家荡产包机运送遗体。还好,一个朋友及时反馈,一千多公里外的一个城市可以火化遗体,我费尽周折,开了各种证明,又和二姐夫一同雇车运送遗体,终于把洪山和二姐火化了。此时,距离悲剧发生,已近一个星期。

2011年8月4日,我和二姐夫背着至亲的骨灰上了飞机,回到家里时,婆婆已病倒,公公魔怔般一遍遍说“我儿子六年没有回家了”。洪山的葬礼,儿子披麻戴孝给他引路,闺女哭晕了好几次……

剧痛未过,几个债主上了门,他们怕我一个寡妇赖账,我一阵悲凉,把带回来的钱给了他们。办完了洪山的丧事,我启程去了内蒙古,二姐被葬在了那里,坟冢对着波光粼粼的诺敏河,她家里也是一片哀嚎。

二姐夫妇既然是跟着我们去异国谋生,我心里过意不去,告别前,我写了一张十万的欠条给二姐夫,作为抚恤金。二姐夫含泪把欠条揣进荷包。

回讷河后,我大病了一场。病好后,我执意要独自回俄罗斯继续种菜。大家都觉得我疯了,他们不懂,大棚是我和洪山全部的心血,我放不下那里的一切。

3

2011年10月,我再赴俄罗斯,棚里死过人,同胞们忌讳,我只能雇当地人,他们好逸恶劳,菜的收成,明显不如往昔。2012年,入冬前,我准备好了来年的一切物资,万没料到,我租地的那个地主不知怎的被抓了,紧接着爆出他的土地不合法,所有物品必须马上拆掉。我来不及有任何反应,眼睁睁看着一万多平方米大棚全部被推倒,我当场昏死过去。大棚虽只值30多万,可却是我、王洪山和二姐用生命换来的全部希望……

我恍惚地回了国,躺在家里一动不动,家人们来看我,我一概不理。他们哭着劝我坚强,我还是不说话。我躺了整整一个月,可最终还是爬了起来,一家老小需要我,我不能再颓废下去。我去了一间餐饮店打工,每天晚上9点下班,收入低,难以维持家中生计。

2013年5月,我到山东省德州市一个建筑工地扛沙包挣钱。一天,侄女来看我时,帮我开通了微信,我顺便加了来山东时,坐我对面的那个男人。我们聊过几句,还互留了电话,要不是加微信,我都差点忘记有这个人。没想到,晚上,他主动发来消息,我们聊了许久。

他叫梁老三,吉林省双辽市人,小我6岁。他早年和前妻短婚、未育,离婚后,他四处务工,家中老母由大哥照顾,他很放心,日常给老母亲一些补贴,没什么压力。梁老三的豁达让我羡慕,不知从哪天起,我开始絮叨我的经历,渐渐地,他对我有些上心。

2013年9月,梁老三听说我崴了脚,打电话来:“扛沙不是个长久事儿,我给你找了个工地上做饭的活,一天一百五,来吗?”我清楚,如果我过去意味着什么,我想了几天,拿出全部的勇气,去了吉林。

梁老三来接我,我们都有点窘迫,他从怀里变出一个馍,学东北话:“饿了?这个老好吃了!”我没绷住,笑了。我是厨娘,他是建筑工人,工友们说我们很配,羞得我脸发烫。梁老三是个乐天派,他把挣来的钱给了我,让我拿去还债,我不肯,他有些失落。我不敢贸然接受他全部的好,这对他来说不公平。

2013年12月,我发烧了,梁老三不眠不休照顾我。他说,他喜欢我,如果我不嫌弃,他愿和我一起挣钱还债,养老人和孩子。他虽没什么钱,但他有力气,身体好,只要我们努力,日子都会好起来的。那天,我把所有的痛都哭了出来,直到在他怀里睡着。

4

2014年1月,工地停工了,我带着梁老三回了家。娘家人见我有人疼,很欣慰。我不忍公公婆婆和孩子们难受,把他安顿在我大哥家过年。不久后,有老乡说,俄罗斯那边有大棚招工人,工期8个月,人均工资5万,梁老三见我心动,提出陪我去。2014年3月,我们再赴俄罗斯,出发前,大哥对我说,他觉得梁老三人好,希望我能珍惜他。

俄罗斯有我太多痛苦的回忆,想到一切付诸东流,如今还沦为打工者,我悲从中来。梁老三握紧我的手说:“有我在。”我们的工作强度极大,梁老三總是抢着把我的脏累活干一些;吃饭时,他把仅有的肉塞给我,而我为他缝补衣裳,捶背。他说,我们有种夫妻的感觉了,他这么说,我鼻子突然酸了酸。

2014年6月的一天,老板匆匆跑来,“阿蒙”来了,如果我们被抓住,他会扣我们工钱。我和梁老三赶紧往外跑,越跑越偏,这里常有熊和狼出没,我很害怕,梁老三安抚我:“别怕,我这么壮,熊和狼看到我会被吓跑的!”我被逗乐,正笑着,一阵马蹄声疾驰而来,这里的警察不仅开车,更多的是骑马巡逻。

我俩玩命似的往对面山上跑,不知怎的,我脚下一滑,向旁边的深沟滚去,梁老三想都没想跟着我纵身滚了下去。还好,沟底只是一处草地,梁老三摸索着将我抱进怀里:“没事吧?”他的胸膛是温热的,我的眼睛也温热了。尽管到处是刮擦伤,我们却一路笑着走回了棚区。有人爱,日子再苦,也是甜的。

2014年8月底,就在我们马上可以拿到工钱回国时,老板突然跑路,我们申诉无门,只能买票回国。火车上,梁老三寸步不离陪着我,生怕我想不开跳车自杀,“咱们这么坎坷,以后的路肯定顺。”梁老三眯着眼,学着半仙掐指算命,我的泪已到了眼眶,又笑了回去。

回国后,我把梁老三带到了公婆家,既认定了他,他们和孩子们,总是要知道他的。梁老三对我公公婆婆说:“我愿意照顾一家老小,你们要是同意,我们就是一家人了。”婆婆含泪说:“红霞太苦了,以后,你们好好过日子吧。”我的两个孩子都很懂事,他们也都愿意接受梁老三的到来,我心中的石头总算落地。

我和梁老三打了一阵子工,可工钱有限,对于还债来说实在太少。2015年冬,在格鲁吉亚做导游的侄子告诉我,那里地多,价格也便宜,我们可以去那边扣大棚。扣大棚是我最擅长的事,在梁老三的鼓励下,我再度鼓起勇气,准备奋力一搏。由于诸多曲折,我们手上根本没落着钱,还好,我侄儿主动借给我们十万块钱作为本金。

2016年元旦后,我和梁老三终于抵达了格鲁吉亚南部的克维莫-卡特利州。我们对自己所租赁的土地等种种信息进行了严格核实后,终于放心开干。为了能多挣点钱,我们一口气盖起了四个大棚,那些都是我指导,梁老三张罗的,他砌砖、电焊,样样亲力亲为。看着他忙碌的身影,我千疮百孔的心,一点点在愈合。

2016年春,我们的柿子苗刚刚定植好,我突然收到一封跨国传票,一位曾经的债主要求我立刻还钱。如果我不及时了结此事,可能会被遣送回国出庭应诉。我本想等今年的收益下来再还债,这些年来,我借遍了亲戚朋友的钱,这会儿谁也拿不出钱来。梁老三一个一个给亲朋好友打电话说好话,终于,我们在债主要求的最后还款日前,还上了债。我松了口气,还好有他,否则事情不可想象。

我们很勤快,然而,这一年,因为我们对这里的气候不太了解,作物产量少,我们勉强回本。怕耽误挣钱,也为了节约路费,我们一直没有回国,只能通过微信和家人们视频联系。老人们都安好,我闺女在房地产公司工作,儿子当了厨师,他们都说要帮我还债,可我拒绝了。我缺席了他们的成长,已经很愧疚了,我不想再拖累他们。好在,我和梁老三,终于摸清这里的气候,开始真正盈利了。

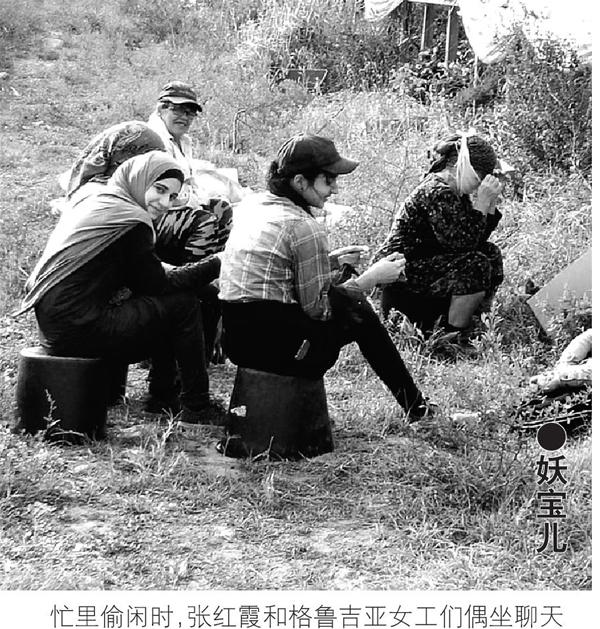

2019年,我们种的黄瓜和番茄长得特别好,批发商争相订购。一个夏天的光景,我们还了累积的大半债务,还扩建了一个大棚,买了辆货车,雇了5个格鲁吉亚的女人做长工。看着眼前的一切,我感慨万千。

2020年春节前,我和梁老三终于回了国。除夕夜,儿子亲自下厨,闺女打下手。他们做的饭菜真香,我和梁老三大快朵颐,闺女和儿子看着我们大笑起来,我们也笑,笑着笑着,我们都哭了。这一次,是幸福的眼泪。

编辑/余 映