不同转鼓加载阻力下的轻型汽车WLTC 油耗差异

殷健力,宫宝利,马 毅,崔连波,胡 君,曹金珠

(1.中国汽车工程研究院,重庆 401122;2.广东汽车检测中心有限公司,广东,佛山 528000)

1 背景及相关研究

中国现阶段油耗及国六之前的排放型式认证,均延续欧盟测试体系,采用新欧洲驾驶周期(New European Driving Cycle,NEDC),该循环持续时间为1 180 s,由4 个分别包含15 个稳态工况的市区循环和一个包含13 个稳态工况的市郊循环组成。然而,随着汽车技术的不断进步,影响汽车排放和油耗的因素变得复杂,再加上NEDC 测试法规较为宽松的限定,导致车辆实际行驶油耗和排放RDE与型式认证结果偏差较大。为了改善此问题,国六排放标准于2016 年12 月23 日发布,该标准引入WLTC,即全球轻型汽车测试循环(Worldwide Light-Duty Test Cycle)。该循环由低速段(Low)、中速段(Medium)、高速段(High)和超高速段(Extra High)组成,持续时间为1 800 s[1]。相比于NEDC,WLTC 为瞬态工况,且具有测试时长更长、最高车速增加等特点,其排放和油耗测试结果更接近于车辆实际行驶状况。WLTC 大有取代NEDC 成为油耗型式认证工况的趋势,对车辆在WLTC 工况下的油耗研究很有必要。

轻型汽车的综合油耗测试过程中,需要通过转鼓实现汽车道路阻力的精准重现。对转鼓的设定方式,特别是阻力加载,对综合油耗结果有着直接影响。目前国内外相关方面的研究主要集中在以下几方面:TSOKOLIS 等[2]根据多辆乘用车油耗测试结果,分析NEDC 和WLTC 循环在运动特性上的差异。GAO Jianbing 等[3]通过试验得出车速及加速度对WLTC循环下的柴油车油耗的影响程度。ZACHIOTIS 等[4]分析了风速、表面湿度、轮胎气压、辅助电源等对WLTC 下的柴油货车油耗和排放的影响。郭千里[5]研究WLTC 与NEDC 的速度与加速度分布图的差异,以及对油耗的影响。袁建军等[6]研究不同的风速和环境温度对汽车的行驶阻力及转鼓油耗的影响。关于不同的转鼓设定方式,潘朋等[7]最早对比了不同热车状况、车辆固定方式、轮胎情况等因素对转鼓加载阻力和油耗的影响。方卢耀等[8]比较了国五排放标准规定的两种载荷加载方式,即“国五滑行法”和“查表法”对油耗测试结果的影响,提出根据不同试验目标选择不同载荷阻力的设置方法。王霞等[9]对比了两组加载阻力系数下,某车辆在WLTC 循环各个速度段的油耗及排放水平,但止步于定性分析阶段。以上研究大多从不同的边界条件及转鼓设定方式,对WLTC 油耗测试结果进行了分析,但缺少对于转鼓阻力加载对油耗影响的定量分析方法。

本文针对国六标准规定的两种阻力加载方法,即“国六滑行法”和“计算法”,对车辆在转鼓上的运行过程进行受力分析,得出工况曲线的“受力临界点”,根据不同的区间,分别采用不同方法计算车辆油耗,进而引出修正后的“循环能量需求”的概念。理论分析表明,循环能量需求同油耗成正比关系,并通过试验验证了该理论的合理性。在此基础上,对不同参数车辆的循环能量需求进行分析,得出两种加载方式下,WLTC 综合油耗的差异情况及影响因素。

2 车辆在转鼓上运行时的油耗计算

车辆在路面上行驶时,受到的阻力为车速v的二次函数。假设已知车辆的阻力系数分别为常数项系数f0、一次项系数f1、二次项系数f2,测试质量为MT。则汽车在实际道路上行驶时所受总阻力Ft的表达式为:

其中f0、f1、f2的单位分别为N、N/(km·h-1)和N/(km·h-1)2;MT的单位为kg;δ为转动惯量修正系数。当车辆在转鼓上运行时,受到的总阻力为:

由式(1)~(3)得出车辆在转鼓上运行的受力方程为:

令时的车速为循环的速度临界点,离散的速度临界点将测试循环分割为不同的时间区间:则在某区间内必然存在两种情况:假设在Ti区间中存在的关系,则该时间段内汽车发动机为对外做功的状态,此时单位时间内燃油消耗量qi的计算公式为:

式中:qi的单位为 L/s;Pe为发动机有效功率,kW;ge为发动机有效燃油消耗率,是发动机转速和转矩的函数,g/(kWh); )ρ为燃油密度,g/ml。根据汽车动力学,Pe与Ft'的关系为:

式中:ηT为总传动系数。结合式(4)~(6),Ti区间内燃油消耗量Vi的计算公式为:

式中:Vi的单位为L;ti,start和ti,end分别为Ti的起始时刻。假设Tj内存在的关系式,则该时间段内发动机不对外做功,车辆处于怠速状态或减速断油状态。设车辆单位时间内的怠速油耗为qidle,ml/s。则有以下关系式:

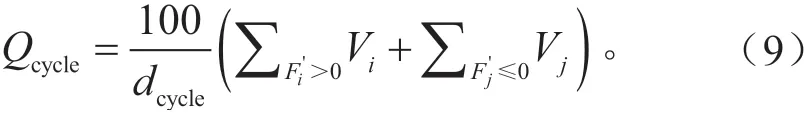

设车辆在测试循环中行驶的里程为dcycle,km,则百公里油耗Qcycle的计算式为:

其中Qcycle单位为L/100 km,dcycle可通过以下公式计算:

3 车辆循环能量需求

令:

E'即为该车辆在该加载阻力下的循环能量需求,单位为J。由上述计算式可以看出,当不考虑怠速阶段产生的油耗时,E'与Qcycle成正比关系。将测试循环分割成∆t为1 s 的单位时间段,设Tk为第(k-1)秒和第k秒之间的时间段。定义所有时间段的集合为Tcycle,vk为车辆在tk时刻的目标速度,km/h。按照以下式子定义集合T+和T-:

则式(12)可以变为:

为了补偿发动机怠速阶段的能量消耗,定义循环能量修正值K,根据式(8)及燃油能量计算公式,K的计算式如式(17)所示。令修正后的循环能量需求E为:

式中:ρ为燃油密度,g/ml;q为燃油热值,J/g;⋅mη为发动机热效率。修正后的循环能量需求反映了车辆在特定的转鼓加载阻力下,行驶测试循环所需要对外做的功的总和。

4 试验验证循环能量需求同油耗的关系

根据国六标准,常用的车辆阻力加载有如下几种方式:一是实际道路滑行法,即通过固定风速仪或车载风速仪,基于车辆在试验道路上的滑行试验得出。该方法能较为精确地模拟车辆实际道路的阻力载荷情况,是目前进行轻型车国六排放认证的首选,但该方法受滑行场地条件、气候、周期和成本的限制较大。另一种方法是基于车辆参数的计算法,具体为:根据车辆的测试质量和外形尺寸,按照式(18)~(20)计算转鼓加载的阻力系数

式中:W为车辆宽度,m;H为车辆高度,m。

通过计算法可以快速确定车辆的阻力加载系数,但在某些情况下与车辆实际道路行驶情况偏差较大。其它的加载方法,如采用风洞与转鼓或者平带式测功机相结合的方式确定道路载荷,本文暂不讨论。

为了验证不同转鼓加载阻力下, WLTC 循环能量需求同油耗测试的关系,选取10 台不同参数的车辆,分别采用国六滑行法和计算法得出阻力加载系数,见表1。

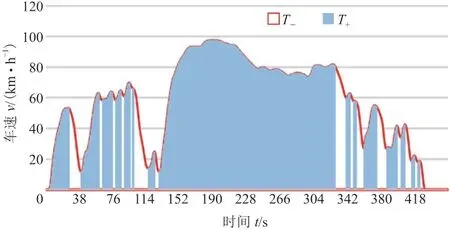

对每台车分别在两种加载方式下的循环能量需求进行计算。以1 号车为例,用前文公式计算速度临界点以及两种加载下的WLTC 各速度段的T-分布,结果如图1 ~8 所示。可见采用滑行法和计算法两种加载方式,对应的WLTC 各个速度段的T-及T+的分布比较接近。统计各个速度段下T-的时间长度及比例,如表2 所示:该车辆在各个速度段下,滑行法的T-长度要略大于计算法,表明滑行法加载下汽车怠速时间更长,发动机做功时间更短。

表1 测试车辆的参数及加载阻力

图1 滑行法加载的低速段T-和T+分布

图2 计算法加载的低速段T-和T+分布

图3 滑行法加载的中速段T-和T+分布

图4 计算法加载的中速段T-和T+分布

图5 滑行法加载的高速段T-和T+分布

图6 计算法加载的高速段T-和T+分布

图7 滑行法加载的超高速段T-和T+分布

图8 计算法加载的超高速段T-和T+分布

对单台车在某种加载方式下各个速度段的结果进行纵向比较,由表2 可知,低速段T-的长度和比例最大,接近三分之一;其次为中速段和高速段;超高速段T-的长度和比例最小。表明车辆在WLTC 低速段和中速段中,怠速阶段对油耗的影响最大,而高速和超高速阶段的怠速时间总和较小,该部分的怠速油耗对综合油耗的影响最小。

表2 某车辆在WLTC 各速度段的T-长度及比例

表3 WLTC 各速度段下滑行法和计算法的循环能量需求

根据式(15)~(17),计算每辆车在滑行法和计算法加载方式下的WLTC 各速度段的循环能量需求,分别定义为Ei,j,co和Ei,j,ca。其中i为车辆代号,j代表不同的速度段。计算结果见表3。

按照GB18352.6—2016 中的测试规程对10 辆车分别进行转鼓油耗测试。采用日本Horiba 公司的CVS-7200S 定容采样系统以及MEXA-7400HLE 分析仪、德国Maha 公司的AIP-ECDM-48M 转鼓、德国Intech 公司的环境模拟仓。试验前对表1 中的车辆进行准备:所有车辆加入同一批次的国六基准燃油,并在正式工况测试前15 小时左右对车辆进行WLTC 循环的预处理。随后将车辆放置于温度控制在23℃±3℃的浸车间。浸车结束时检查发动机的油温和水温,保证其达到室内温度的±2℃。对于同一辆车的两次测试,应保证驾驶人员、轮胎气压、车辆加固方式等一致。对测试结果采用碳平衡法计算WLTC 各个速度段下的百公里油耗,采用滑行法加载方式测得的百公里油耗定义为Qi,j,co,采用计算法加载方式测得的百公里油耗定义为Qi,j,ca,L/100 km,其中i和j分别为车辆代号和WLTC 循环速度段。为了比较油耗测试结果同循环能量需求的差异,定义以下变量:

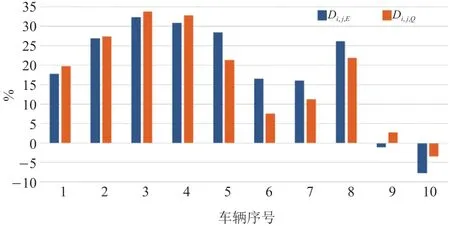

统计油耗测试结果,如图9 ~13 所示。低速段和中速段的D值差异比较大,而高速段和超高速段的D值差异较小,表明相比于低速段和中速段,循环能量需求在高速段和超高速段能更好地反映车辆油耗水平。分析其原因是由于低速段和中速段中T-的长度及比例较高,而T-部分的能量消耗是通过修正值K来补偿。由于在本次试验中,K的计算过程采用车辆经验怠速油耗及发动机热效率参与计算,存在一定偏差。而高速段和超高速段中T-的长度和比例较小,由循环能量修正值引起的差异较小,所以准确程度较高。从WLTC 综合阶段结果来看,车辆在不同加载阻力下循环能量需求的差异同油耗的差异基本一致,两者的百分比差异基本在3%以内。

图9 WLTC 低速段下的Di, j, E 和Di, j,Q 对比

图10 WLTC 中速段下的Di, j, E 和Di, j,Q 对比

图11 WLTC 高速段下的Di, j, E 和Di, j,Q 对比

图12 WLTC 超高速段下的Di, j, E 和Di, j,Q 对比

图13 WLTC 综合段下的Di, j, E 和Di, j,Q 对比

5 滑行法和计算法的油耗差异及影响因素

由图13 中10 辆车的综合油耗对比看出,7 辆M1 类车辆采用计算法所测得的油耗要高于滑行法,差异大部分在10%~20%之间。而两辆N1 类车辆两种加载方式的结果比较相近,差异小于5%,甚至其中一辆计算法的结果要小于滑行法。为了进一步探讨滑行法和计算法下的WLTC 油耗差异以及影响因素,对两种情况下的车辆阻力计算公式进行对比分析。

汽车在实际道路上行驶的阻力主要来自于滚动阻力Ff、空气阻力Fw、惯性力Fi和坡道阻力Fj。其中滚动阻力同车辆质量m和滚动阻力系数f有关;空气阻力同汽车迎风面积A和空气阻力系数CD、相对速度u(km/h)有关。Ft计算式如下所示。

式中:g为重力加速度;∂为坡道与水平面的夹角。考虑车辆在无坡度的平直、无风路面上行驶的情况,结合式(23)、(24)可得出以下关系式:

比较式(28)和式(18)~(20),可以看出采用计算法得到的阻力系数只与车辆质量和迎风面积有关,并没有体现出不同空气阻力系数和滚动阻力系数车辆之间的差异。在不考虑滚动阻力系数的前提下,对 35 台不同空气阻力系数的车辆分别进行滑行法和计算法的阻力系数测量,得出WLTC 循环需求能量差异的百分比,即Di,j,E值。结果如图14 ~18 所示。

图14 WLTC 低速阶段下的Di, j,E

图15 WLTC 中速阶段下的Di, j,E

图16 WLTC 高速阶段下的Di, j,E

图17 WLTC 超高速阶段下的Di, j,E

图18 WLTC 综合段的Di, j,E

对图18 进行分析,当空气阻力系数小于0.4 时,大部分的车辆采用计算法加载的循环能量需求要高于滑行法,差异百分比大致在5%~20%之间;而当空气阻力系数大于0.4,两种加载方法下的循环能量需求差异不大,甚至有部分车辆出现计算法略微小于滑行法的情况。整体上看,计算法相比于滑行法的循环能量需求的差异随着空气阻力系数的增加呈现下降的趋势。根据图14 ~17,低速段和中速段的D值分布受空气阻力系数的影响较小,且基本在±5%以内,表明两种加载方式下循环能量需求较接近;高速段和超高速段的D值分布受空气阻力系数的影响较大,且随着空气阻力系数的增加而减小。由式(25)也可以看出,车辆的空气阻力与车速成二次函数关系,对高速阶段的影响比例较大。

6 结论

(1)通过对车辆在转鼓上的受力进行分析得出:在WLTC 循环国六滑行法和计算法加载下,T-与T+区间分布较为接近。其中,低速段有30%左右的时间发动机没有对外做功,而对于中速段、高速段和超高速段,这个比例分别大致是25%、20%和15%。

(2)通过10 台车辆的WLTC 油耗试验得出:对于同一款或同一系族车辆,两种加载方式下,车辆的循环能量需求差异比同实测油耗差异比基本一致,表明循环能量需求同车辆油耗测试结果存在正比关系,为研究不同加载阻力对测试循环油耗的影响提供了定量分析方法。

(3)由试验分析及同一辆车下循环能量需求和油耗的关系得出:WLTC 循环下采用滑行法和计算法测得的油耗差异同车辆的空气阻力系数有关,一般来说空气阻力系数越大,两者油耗差异越小。当空气阻力系数小于0.4 时,大部分的车辆计算法油耗要比滑行法油耗高出5%~20%;当空气阻力系数大于0.4 时,两种加载方式下的油耗差异不大,部分车辆出现计算法油耗大于滑行法的情况。此结论为WLTC 油耗测试的阻力加载选择提供如下依据:对于空气系数较小的轿车和多用途乘用车,采用滑行法测得的油耗更加接近于真实道路的油耗情况;而对于空气阻力较大的车辆如某些载货汽车,在综合考虑准确性和测试成本的基础上,采用计算法是一种较好的选择。