城镇化与生态系统服务的协调演化特征及空间耦合关系

张佳田,焦文献,韩宝龙

1 河南大学环境与规划学院,开封 475004 2 中国科学院生态环境研究中心,北京 100085 3 黄河中下游数字地理技术教育部重点实验室,开封 475004

改革开放40年以来,中国的城镇化率由1978年的17.9%提高到2017年的58.5%,2030年预计达到70.12%[1],是近代全球城镇化速度最快的国家。城镇化一方面体现了人类文明的进步,极大地改善了人居环境、提高了生活便捷性,另一方面也给生态环境带来了巨大的改变,诸如生态破坏、环境污染和资源过度消耗等问题。马世骏[2]和王如松[7]提出以人类活动为中心的社会-经济-自然复合生态系统,认为城市的经济系统通过物质的生产、消费、流通、还原和调控等活动,与自然生态系统各要素形成耦合关系。不少学者指出快速城镇化通常以牺牲生态环境为代价,危及城市可持续发展[3];同时,也有学者认为,社会经济发展到一定阶段可以实现其与资源环境压力的脱钩[4],跨越“库兹涅茨曲线”拐点[5- 6]。因此,分析我国城市的城镇化与生态环境现状、研究二者之间的耦合特征具有重要的现实意义,不仅有利于判断当期我国城市所处的发展阶段,回答“在哪里?”;而且可以因地制宜地提出人与自然协调发展的改善建议,回答“到哪里去?”。

城镇化与生态环境的耦合关系研究具有很强的理论支撑。早在20世纪80年代,马世骏和王如松先生[7]就提出了复合生态理论,认为城市这类人口集聚的生态系统由自然子系统、社会子系统、经济子系统构成,三个子系统间相互影响、彼此制约,是一个多要素交织的有机体。在大量的实证研究支撑下,相关理论探索不断深入。方创琳和杨玉梅[8]根据耗散结构理论和生态需要定律理论分析了城镇化与生态环境交互耦合系统的六大定律,即耦合裂变律、动态层级律、随机涨落律、非线性协同律、阈值律和预警律;陈晓红和万鲁河[9]提出城镇化与生态环境耦合的协调性与脆弱性是在自然条件与孕灾环境、人口素质与城市文明、产业升级与技术进步、制度创新与管理科学、系统自身的恢复力等多种机制的共同作用下发展的,并挖掘了其中宏观作用机制及良性互动过程。

城镇化与生态环境耦合关系的实证研究主要集中在两个方面。一方面是二者之间的耦合关系特征研究。学者们运用耦合协调度模型[10]、灰色关联模型[11]、响应度模型[12]及交互胁迫模型[13]等刻画城镇化与生态环境的协调水平和耦合关系,认为二者协调水平呈“S”型机制,耦合协调度沿时间序列呈持续上升趋势。并有学者指出二者之间存在脱钩特征,通过采用OECD脱钩指数模型[14]、基于IPAT方程的脱钩指数模型[15]及Tapio弹性分析模型[16]等刻画城镇化过程中资源环境压力变化,发现城镇化与生态环境压力的脱钩程度沿时间序列呈现先恶化后好转的趋势,但目前脱钩形势依然严峻。另一方面是二者之间的作用机制研究。学者们通过STIRPAT模型[17]、系统动力学模型[18]等研究城镇化过程中生态环境效应、生态环境对城镇化过程的响应并阐释相互作用机制等,指出人均GDP、城镇化率等是引起生态环境变化的主要因素,而提高科技水平、加大对外开放力度等措施能够显著抑制生态环境压力的增长,因此应着力构建城市空间扩张、资源合理利用及生态环境保护间的积极关系,形成良性循环。此外,也有学者通过城镇化指标体系和中国陆地生态系统单位面积生态系统服务价值当量表,评估城镇化发展对生态系统服务价值的影响,认为城镇化过程中土地利用类型的改变,如建设用地扩张占用农田、湿地面积减少等,是导致生态系统服务价值变化的主要因素[19]。

综上可见,城镇化与生态环境水平之间的研究成果十分丰富。但通过细分研究对象,可以发现上述研究中多针对单一城市或者区域(流域、城市群或省)内的少量城市[20-21]加以分析,缺少全国城市尺度的分析,忽略了地理、气候和资源环境禀赋等因素的空间异质性。同时,在城市间比较时,未进行空间相关性分析,缺乏对城镇化空间依赖性的考虑。然而,生态环境的区域性分异特征和经济地理的极化及扩散效应恰是两个领域中最基本的空间特征。此外,部分学者在对生态环境进行评价时,以污染排放和环境治理类指标为主,并未真正体现“生态”;另有学者使用生态系统服务价值当量表的核算结果量化生态环境水平,导致“一套参数算全国”,既缺少地方差异性,也未真正表征出生态系统之于城市的意义所在。

鉴于该领域目前的研究经验与不足,本文首先选取相关统计数据计算人口城镇化、土地城镇化和经济城镇化以及城镇化水平;其次将“生态系统服务能力”定义为生态系统通过各种生物化学过程为人类社会所提供服务功能量的加权求和,借用《全国生态系统遥感评估2010—2015》研究成果,以固碳服务、洪水调蓄服务、水源涵养服务和土壤保持服务4种主要调节服务作为评价指标,量化各城市生态系统服务能力;再次在城镇化水平阶段与生态系统服务能力等级划分的基础上,分析2010年到2015年二者的时序变化及空间关系特征;最后运用空间计量模型测度二者的耦合关系。

1 研究区域及方法

1.1 研究区域

以中国333个城市为研究对象,包括4个直辖市、287个地级市、5个副地级行政区、28个自治州、6个地区和3个盟。鉴于数据的可获得性,未涉及中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区以及昌都市、山南市、日喀则市、那曲地区和阿里地区等。

1.2 数据收集及标准化

城镇化内涵十分丰富,本文从人口、土地和经济3个维度构建了城镇化水平综合评价指标体系,并采用熵值法[22]确定了指标层及准则层的权重(表1)。指标数据主要来源于《中国城市统计年鉴(2011、2016)》、各省市《统计年鉴(2011、2016)》以及各自治州《国民经济和社会发展统计公报(2010、2015)》。其中,土地是城镇化的重要载体,土地城镇化指标层权重为0.52,包括建成区占比、人均建成区面积和地均GDP等3项指标;经济发展是城镇化的主要内容,经济城镇化指标层权重为0.30,包括地区生产总值、人均地区生产总值、二三产业占比和固定资产占GDP比重等4项指标;人口迁移是城镇化的外在表现,人口城镇化指标层权重为0.18,包括常住人口、人口密度和二三产业就业比重等3项指标。

表1 城镇化水平综合评价指标体系

千年生态系统评估(MA)[23]将生态系统服务分为供给、调节、文化和支持共4类20项服务。本文仅讨论调节类服务功能,构建了以固碳服务、洪水调蓄服务、水源涵养服务和土壤保持服务等4项主要生态系统服务的综合评价指标体系(表2)。数据来源于中国科学院生态环境研究中心城市与区域国家重点实验室分辨率为100 m的《全国生态系统遥感评估2010—2015》研究成果。为体现生态系统服务的整体性、保证各地区的相对可比性,采用主成分分析法[24]赋予各项服务功能权重。

表2 生态系统服务能力综合评价指标体系

Table 2 Integrated evaluation index system of ecosystem services capacity

目标层Target layer准则层Criterion layer权重Weight生态系统服务能力固碳服务0.24Ecosystem services capacity洪水调蓄服务0.25水源涵养服务0.27土壤保持服务0.24

1.3 研究方法

1.3.1空间自相关分析

根据Tobler在地理学第一定律中提出的关于“空间实体总是相互关联的,特别是距离较近实体间的关联表现得更为显著”的理论,利用全局空间自相关描述整个研究区内所有样本与其空间邻接或邻近单元的平均关联程度、空间分布模式及其显著性,反映研究区样本观测值空间上的总体相似程度。一般,多采用Moran′sI指数衡量全局空间自相关,Moran′sI的计算公式为:

(1)

同时,采用Local Moran′sI指数量化某一特定空间单元与其邻接或邻近单元的相似程度,Local Moran′sI的计算公式为:

(2)

此外,LISA集聚地图是在Local Moran′sI的基础上,结合各研究单元的显著性绘制而成,反映的是显著性水平较高的局部空间集聚区域。在LISA图中,集聚分为高-高(HH)、低-低(LL)、低-高(LH)和高-低(HL)共四种分布。其中,高-高相关表示高水平观测值被高水平邻接单元包围,低-低相关表示低水平观测值被低水平邻接单元包围,均为空间正相关;低-高相关表示低水平观测值被高水平邻接单元包围,高-低相关则相反,均为空间负相关。

1.3.2空间计量分析

空间计量模型较传统回归模型而言,着力于解决线性模型无法度量的空间依赖性问题[25]。首先使用线性模型探索生态系统服务能力与城镇化水平之间的关系,表达式分别为:

ES=C1+aUR

(模型 1)

ES=C2+bUR1+cUR2+dUR3

(模型 2)

其次将不可观测因素或遗漏变量纳入随机误差项的空间误差模型(SEM)进一步分析两者之间的空间关系,表达式分别为:

ES=URβ+μ,μ=λWμ+ε

(模型 3)

ES=UR1β1+UR2β2+UR3β3+μ,μ=λWμ+ε

(模型 4)

式中,ES表示生态系统服务能力,是被解释变量,为n×1的列向量;UR、URi(i=1,2,3)表示城镇化水平、人口城镇化、土地城镇化和经济城镇化,是解释变量;C1、C2是常数项;a、b、c和d是解释变量的最小二乘估计系数;W是(n×n)的空间邻接权重矩阵,相邻为1,否则为0;β、βi(i=1,2,3)是解释变量的极大似然估计系数;ε是随机误差项;μ是不可观测因素向量;λ是误差项交互效应(Wμ)的系数。

2 研究结果

2.1 城镇化水平的时空演变特征

本文基于城镇化水平综合评价指标体系,采用熵值法计算得出城市的城镇化水平。为更好呈现城镇化进程的阶段特征,根据诺瑟姆的“S曲线理论”,将城镇化水平划分为萌芽发展(I阶段,[0, 0.10))、初步发展(II阶段,[0.10, 0.25))、快速发展(III阶段,[0.25, 0.50))和高度发达(IV阶段,[0.50, 1])4个阶段[26](图1)。

图1 我国城镇化水平的动态变化Fig.1 Evolution of the urbanization comprehensive level from 2010 to 2015 in China

从时间进程来看,全国城市城镇化水平整体明显提高,平均得分由2010年的0.0792增加到2015年的0.0987,增长了24.62%(表3)。2010年到2015年,城镇化水平得分变化以327个城市的得分升高为主,城镇化水平阶段变化表现出维持原阶段无变化(291个)和由低级阶段向高一级阶段的单向转化(42个)两大特征。其中,单向转化中包括33个萌芽发展阶段升为初步发展阶段、7个初步发展阶段升为快速发展阶段以及2个快速发展阶段升为高度发达阶段。具体到各发展阶段来看,萌芽发展阶段样本量远大于其他3个阶段,样本量虽由244个降至211个,样本占比减少了9.91%,但城镇化水平均值由0.0521提高到0.0582,提高了11.71%,表明我国城市城镇化水平以萌芽发展阶段为主,同时萌芽发展阶段整体水平稳步提升。其次,初步发展阶段样本量由83个增至109个,样本占比增加了7.81%,同时均值由0.1407提高至0.1469,提高了4.41%,说明初步发展阶段样本量和整体水平均呈现良好的发展趋势。再次,快速发展阶段样本量虽由6个提高到11个,增加了1.5%,但均值由0.3310减少至0.3086,降低了6.77%,可见由低阶段转入城市得分未能弥补该阶段转出至高阶段所引起的均值变动,即快速发展阶段整体发展存在波动性。截止至2015年,仅上海市、深圳市率先迈入高度发达阶段。

从空间分布来看,全国城市城镇化水平空间格局整体呈现“东高-西低,南高-北低”态势,表现为较弱的空间正相关分布。2010年城镇化水平阶段全局Moran′sI指数0.48(P=0.001),2015年为0.49(P=0.001),无较大变动。实现城镇化水平跨阶段的城市中,由萌芽发展转化为初步发展的33个城市(篇幅原因不再逐一列举)空间分布均匀,表明全国城市城镇化发展比较均衡;由初步发展转化为快速发展的7个城市分别为天津市、南京市、无锡市、苏州市、厦门市、武汉市和中山市,其中南京市、无锡市和苏州市3个城市均属于长江三角洲城市群,说明该区域城镇化进程快于其他地区;由快速发展转化为高度发达的2个城市分别是上海市和深圳市,均位于沿海地区。进一步,局部LISA聚类地图显示,2010年到2015年,高-高相关分布在京津冀大都市区、中原城市群、长江三角洲和珠江三角洲城市群等地区,呈条带状延伸趋势;低-高相关则主要沿高-高相关区边缘分布,样本明显减少;高-低相关除重庆市、成都市、长沙市和抚顺市外等城市外,新增西北地区的阿拉善盟、海西蒙古族藏族自治州和东北地区的哈尔滨市(图2)。

表3 城镇化水平阶段变化

图2 我国城镇化水平的空间集聚特征Fig.2 Spatial agglomeration characteristics of urbanization level in China

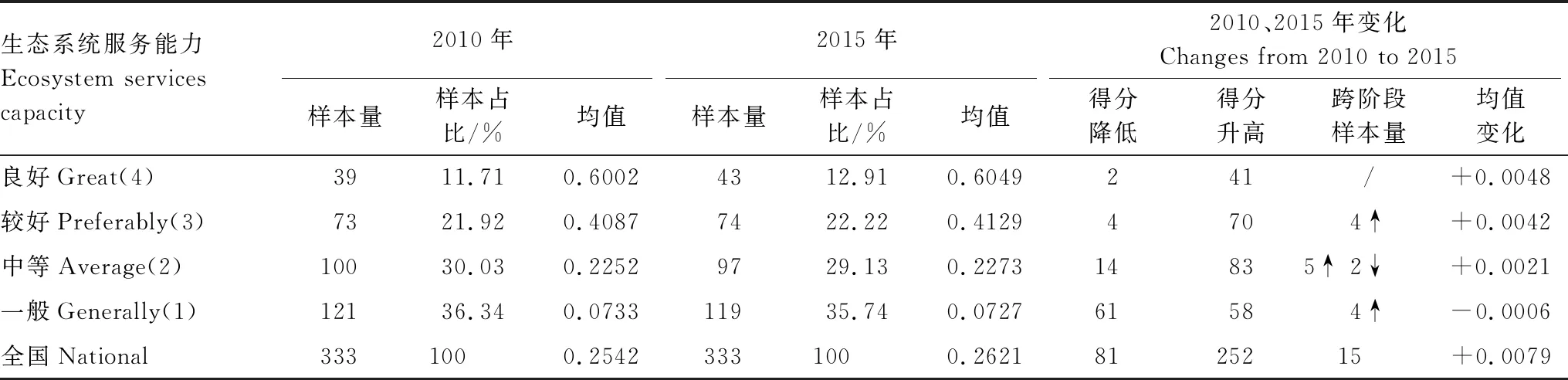

2.2 生态系统服务能力的时空演变特征

本文基于生态系统服务综合评价指标体系,通过主成分分析法计算得出城市的生态系统服务能力。为保持与城镇化水平阶段的一致性,通过K-means聚类方法,将生态系统服务能力划分为一般(1级,[0, 0.15))、中等(2级,[0.15, 0.32))、较好(3级,[0.32, 0.51))和良好(4级,[0.51, 1])4个等级(图3)。

图3 我国生态系统服务能力的动态变化Fig.3 Evolution of the ecosystem services comprehensive capacity from 2010 to 2015 in China

从时间进程来看,全国城市生态系统服务能力整体好转,均值由2010年的0.2542升高到2015年的0.2621,提高了3.11%;但仍有81个城市生态系统服务能力出现恶化,这81个城市的均值由2010年的0.1201下降至2015年的0.1183,降低了1.50%(表4)。2010年到2015年,全国城市生态系统服务能力以改善为主,但恶化问题依然存在,不容忽视;生态系统服务能力等级转化样本量较少,除维持原等级无变化(318个)和单向转化(13个)外,出现高等级向低一级等级的逆向转化(2个)。具体到各能力等级发现,各等级样本量均无较大变化,且一般、中等、较好和良好四个等级的样本占比呈“金字塔”形状逐级减少。其中,一般等级样本量由121个减少至119个,样本占比减少了0.6%,均值由0.0733将至0.0727,下降了0.82%,此外61个城市生态系统服务能力恶化,占该等级2015年样本量的51.26%,占恶化样本总量的75.31%,即生态系统服务能力恶化情况集中在一般等级,可见该等级更具脆弱性;中等等级样本量由100个减少至97个,样本占比减少了0.9%,均值由0.2252增加至0.2273,提高了0.9%,但仍有14个城市生态系统服务能力下降,同时2个逆向转化均出现在该等级中,表明该等级波动较大而且具有敏感性;较好和良好等级两年间样本占比总计在33%左右,均值提高在1%左右,虽有6个恶化城市,但没有发生逆向转出,说明相较于一般、中等两等级而言,较好和良好等级生态系统服务能力更具稳定性。

表4 生态系统服务能力等级变化

从空间分布来看,生态系统服务能力整体呈现“东南高-西北低”特征,空间聚集现象显著;生态系统服务能力恶化的城市集中分布在西北、华北、东北和华东北部等地区。2010年、2015年生态系统服务能力等级Moran′sI指数分别为0.86(P=0.001)、0.87(P=0.001),均大于0.8,表现出显著且强烈的空间正相关分布(图4)。影响生态系统服务能力的因素涵盖地形、地貌、水文气热条件以及城市发展模式、经济结构等多个方面,其中自然本底因素决定着生态系统服务能力,社会经济环境则维持或改变着生态系统服务能力。例如,地形因素控制着中小尺度空间的水热资源分配,决定太阳辐射量、温度、土壤矿化速率、植被分布等环境条件与生态过程;城市中建成区面积扩张、土地利用类型的改变则挤压生态空间,损耗原有生态系统服务能力。局部LISA聚类地图进一步证实2010年到2015年生态系统服务能力空间格局确无较大变动:空间分布以高-高、低-低两种空间正相关为主,高-高相关主要分布在中南、华东地区,低-低相关主要分布在西北、华北地区。

图4 我国生态系统服务能力的空间集聚特征Fig.4 Spatial agglomeration characteristics of ecosystem services capacity in China

2.3 城镇化水平与生态系统服务能力耦合变化特征

将城镇化水平阶段与生态系统服务能力等级进行叠置,构造2010年、2015年叠置类型转移表,探索城镇化进程中的生态系统服务能力变化情况(图5)。城镇化水平4阶段与生态系统服务能力4等级实际年际变化发生组合共计26类,其中10类为维持不变,剩余16类可分为生态系统服务能力等级提高(4类)、城镇化水平阶段提升(10类)、城镇化水平阶段与生态系统服务能力等级都提高(1类)和生态系统服务能力等级降低(1类)共4种情况。维持不变样本共计277个,样本占比最大,为83.18%。另外,生态系统服务能力等级提高样本共计12个,城镇化水平集中在萌芽发展阶段;城镇化水平阶段提升样本共计41个,其中生态系统服务能力等级一般的12个、中等的11个、较好的10个、良好的8个,分布较均匀;城镇化水平阶段与生态系统服务能力等级都提高样本仅1个,为湖州市;南通市和阜阳市生态系统服务能力等级降低,且城镇化水平均处于初步发展阶段。

图5 2010年、2015年城市城镇化水平与生态系统服务能力叠置转移矩阵Fig.5 Overlapping transfer matrix of city urbanization level and ecosystem service capacity in 2010 and 2015I-1:萌芽发展阶段-一般等级;I-2:萌芽发展阶段-中等等级;I-3:萌芽发展阶段-较好等级;I-4:萌芽发展阶段-良好等级;II-1:初步发展阶段-一般等级;II-2:初步发展阶段-中等等级;II-3:初步发展阶段-较好等级;II-4:初步发展-阶段良好等级;III-1:快速发展阶段-一般等级;III-2:快速发展阶段-中等等级;III-3:快速发展阶段-较好等级;III-4:快速发展阶段-良好等级;IV-1:高度发达阶段-一般等级;IV-2:高度发达阶段-中等等级;IV-3:高度发达阶段-较好等级;IV-4:高度发达阶段-良好等级

2.4 城镇化与生态系统服务耦合关系研究

为探索城镇化与生态系统服务间的关系,将生态系统服务能力作为因变量、城镇化水平及其子系统得分作为解释变量,分别使用普通最小二乘回归(OLS)和空间误差模型(SEM)进行估计,通过模型结果比较分析两者关系。模型结果如表5所示,模型1、模型2是生态系统服务能力分别与城镇化水平及人口城镇化、土地城镇化与经济城镇化3个维度进行线性回归,模型3、模型4是空间计量回归。模型结果显示:单以拟合优度而言,模型1和模型2分别为0.0021和0.0413,拟合效果并不理想,验证了城镇化与生态系统服务空间关系探索的必要性;相反,模型3与模型4的拟合优度均大于0.9、对数似然函数值远大于线性模型,模型拟合效果良好。进一步对模型3和模型4的估计结果进行对比分析发现:就两大系统整体而言,城镇化水平估计系数为-0.1303,表现出对生态系统服务的负向影响;具体到城镇化各子系统,人口、土地城镇化估计系数分别为-0.2019和-0.2404,表现为负向胁迫,而经济城镇化估计系数为0.1946,呈现出正向促进。

3 讨论

本文以中国城市为研究对象,将城镇化和生态系统服务看作是两个相对独立的系统,构建综合评价指标体系,测度2010年、2015年各城市的城镇化水平和生态系统服务能力,总结两者的时间演变、空间特征,并探索城镇化与生态系统服务的空间关系,研究发现:

(1)城镇化水平与生态系统服务能力得分较高区域的空间分布差异明显,人为因素已逐渐替代自然因素成为引发生态环境结构改变的主导因素。

本研究经局部空间自相关分析证实,城镇化水平与生态系统服务能力空间格局存在较大差异,城镇化以高-高相关的团状分布为主要特征,如京津冀、中原和长三角城市群等地区;生态系统服务则为高-高相关分布在东南、低-低相关分布于西北的典型条带状特征。这是因为,城市是以市场、经济活动为主导的一类空间形式,空间格局受区位、政治、经济和文化等多方面人为因素驱动,空间集聚显著但无规律性。已有研究表明我国地级市城镇化空间格局趋于不均匀分布[25],大致表现为由东部沿海向西部地区降低,但空间交错分布,分异规律尚不明显,主要分布在东部、东南沿海以及东北和中南地区[27],与本文结论一致。其次,虽然本研究发现生态系统服务受地形、地貌、降雨、土壤类型等多项空间差异性较大的自然条件影响,具有显著的空间集聚、连续性规律,呈现沿西北-东南方向逐级升高特征,符合自然因素作为形成要素一定程度上决定着生态环境本底状况[28]的学界认识。模型结果显示土地城镇化系数绝对值最大,且为负向影响(-0.2404),即随着经济工业化和社会城镇化的急剧发展,城镇化进程中土地利用方式的剧烈变化才是改变生态环境组成、结构的主导因素,同时这种变化往往不只是局部性的。

表5 线性模型与空间误差模型估计结果

注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平

基于此,本文建议重视城镇化对生态空间的影响,加强经济、自然资源综合部门的监管权力与能力。尤其是在本轮政府机构改革后,住建部已不具有城市行政区内所有空间的规划与监管职能,专司建成区(含建成区内生态空间)规划和管理,会造成城市总体生态空间与城市建成区生态空间的监管不一致情况。建议加强发改、国土等经济、自然资源统筹部门对城市行政区内空间利用的统筹管理。

(2)不同地区城市生态系统服务对城镇化过程表现出不同的承载力及敏感度。

本研究基于2010年和2015年城镇化水平与生态系统服务能力变化的空间分析发现,城镇化进程中的生态系统服务变化主要呈现两大趋势。一是,东北、华东、中南及西南等中等、较好和良好生态系统服务等级的空间集聚地区,存在两系统综合得分或阶段与等级同步改善的迹象,如深圳市、上海市城镇化水平迈入高度发达阶段,生态系统服务能力亦同步提高。二是,西北、华北和华东等生态系统服务能力等级一般地区,鉴于生态本底的脆弱性和敏感性,城镇化进程极易损害生态系统,生态系统服务能力出现下降趋势。已有研究指出区域资源禀赋、生态环境及经济社会差异导致城镇化对不同类型生态系统服务能力的影响不同[29],我国东部、中部、西部地区城镇化水平与生态环境之间的响应度呈现明显的区域差异[30-31],本文印证了以上结论。

基于此,本文建议各区域有必要因地制宜探索城镇化建设道路,基于生态环境基础考虑社会经济发展,尝试跨区域经济合作手段(如深汕合作区)保障城镇化发展,错位利用生态环境资源。

(3)经济发展已成为改善生态系统服务能力的有利抓手。

本研究将城镇化水平及其各子系统分别进行空间计量回归分析得出,总体而言城镇化目前对于生态系统服务的整体影响仍以负向胁迫为主,即城镇化水平每提高1个单位至少损耗0.1个单位的生态系统服务能力。但深入研究城镇化的3个维度,可以发现人口集聚、城市土地扩张等直接破坏生态系统服务,人口、土地城镇化得分每提高1个单位对应生态系统服务能力分别降低0.2019和0.2404个单位。而经济发展并不损耗生态系统服务,并可在一定程度上缓解生态系统服务压力,表现为经济城镇化每升高1个单位对应生态系统服务能力可改善0.1946个单位。对比现有研究成果,谢锐等[32-33]指出城镇化作为影响生态环境质量的决定性因素,不仅有助于本地生态环境质量的改善,同时促进周边城市生态环境质量的提升。也有研究认为城镇化率提高[34]、经济增长[35]以及第三产业比重增加[36]等指标对生态系统服务具有负向影响。深入分析这些迥异的结论及其成因,发现一些研究仅以单一指标量化城镇化或城镇化某一维度,进行关系研究时也未考虑两系统间的宏、微观联系。

基于该结论,本文建议城市城镇化过程中应保障经济发展速度,同时控制人口规模、避免过度集中,减缓城市扩张速度、提高土地利用效率。认为优化产业结构、加快产业转型是确保城镇化进程最小程度影响甚至同步改善生态系统服务能力的有效途径。

(4)后续研究尚待开展工作。

本文在进行空间计量分析时,误差交互项在两空间误差模型中均通过显著性检验,即回归模型误差项存在空间依赖性,说明可能存在除城镇化外遗漏的解释变量并且这些解释变量会通过邻接城市交互作用于当地生态系统服务。鉴于全国尺度城市城镇化与生态系统服务关系研究以总结整体规律为主,并未对遗漏变量展开详细讨论,下一步工作拟选取各类型典型代表城市,进行二者关系影响因素、驱动机制的研究与比较。

4 结论

针对城镇化与生态系统服务关系问题,本研究基于城镇化水平、生态系统服务能力综合评价指标体系,量化2010年和2015年城镇化水平及阶段、生态系统服务能力及等级,并分析其时间序列和空间分布方面的特征,最后通过空间误差模型测度生态系统服务能力与城镇化水平及各子系统得分关系。研究得到以下主要结论:(1)2010年到2015年城市城镇化水平整体提高,以萌芽发展为主要阶段,仅上海市和深圳市进入高度发达阶段,生态系统服务能力虽整体提高,但西北、华北地区恶化形势严峻,生态系统服务能力易受城镇化发展胁迫,城镇化水平与生态系统服务能力空间分布差异较大;(2)不同区域城市生态系统呈现出不同的承载力及敏感度,生态系统服务能力较低的区域更容易受城镇化进程扰动;(3)生态系统服务能力与城镇化水平、人口城镇化及土地城镇化呈负向关系,与经济城镇化为正向关系,宏观、微观关系均有显著空间异质性。因此,本文建议重视城镇化对生态空间的影响,加强城市各部门间对行政区内空间利用的统筹规划;尝试跨区域经济合作手段保障城镇化发展,实现生态环境资源共享与互补;优化产业结构、加快产业转型的同时,控制人口过度集聚和城市空间的粗放扩张。