连南瑶族自治县矿山地质环境影响评价

彭银波,孙 伟

(中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队,广东 广州 510403)

1 引言

连南瑶族自治县地处广东省的北西部,共辖7镇,北东连接连州市、南东靠阳山县、南部连接怀集县,西接连山壮族瑶族自治县,西北邻近湖南省江华瑶族自治县,矿产主要分布在寨岗镇和大麦山镇。在以往开采过程中,由于技术、标准及规模等原因,忽视了对地质环境的保护,致使矿山及周边地质环境遭到一定程度的破坏[1],存在的主要环境地质问题有崩塌、滑坡、岩溶塌陷、占用土地资源等。本文综合分析了矿山地质环境影响的主要因素,针对矿产资源开发情况及相应的地质环境问题,采用加权因素比较法的评价模式,进行了连南县矿山地质环境影响程度分析,并提出了加强动态环境监测和矿山地质环境治理的建议。

2 区域地质背景

2.1 地形地貌

连南县位于南岭东西向复杂构造带,整个地势北、西、南高,向东部低山丘陵倾斜。多为崇山峻岭,地形切割深,多呈“V”字型,区内最高山峰在北部的大雾山,海拔为1 659.3m。区内海拔500~1 000m的高山有83座,1 000m以上的高山有161座,贯通连南县的南部、西部和北部,地势逐渐向东倾斜,属于中山、低山和丘陵地貌。形态与南岭构造带和地层岩性等有密切的关系,是内、外动力地质作用的结果。

2.2 地层

连南县主要出露地层从老到新有震旦系、寒武系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、白垩系—古近系、第四系[2]。出露面积907.1km2,占全县总面积的69.5%。

石炭系(C)地层主要分布于连南县中、东部的三排镇、邓屋及大麦山镇北西及南东面、寨岗镇东南面,大部分呈北西与北北东向展布,面积124.71km2,岩性为生物碎屑粉晶灰岩夹白云岩、泥质灰岩、砂岩夹页岩、煤层,局部灰岩、白云质灰岩和白云岩,中—厚层状块状灰岩、白云质灰岩夹白云岩,含少量燧石,为一套浅海相灰岩建造,沉积厚度2 953.01m。

二叠系(P)地层主要分布于大麦山镇的北部、大塘东面、百斤洞东面及北东面,呈北北东向展布,在寨岗镇山联乡的西面也见有零星的出露,呈南北向展布,面积21.85km2。岩性有灰岩(常含硅质、燧石)、钙质或碳质页岩夹煤层、页岩与细砂岩、粉砂岩互层(夹中粒砂岩、碳质页岩及煤层)、泥岩。为一套浅海—泻湖灰岩—碎屑岩建造,沉积厚度为776.0m。

三叠系(T)地层主要分布于连南县南东面寨岗镇北西面—邓屋北西面,呈北北东向展布,在寨岗镇山联村见有呈南北向展布,面积为15.85km2。岩性有灰岩、泥质灰岩、砂质、粉砂岩、页岩、泥质页岩,沉积厚度920m。

白垩系—古近系(K-E)地层主要分布于连南县南部寨岗镇周围及大麦山镇南面菜坑,呈北东向展布,面积30.17km2。岩性为砾岩、砂砾岩、含砾砂岩、不等粒长石石英砂岩夹杂砂质长石石英粉砂岩、粉砂质泥岩,沉积厚度481.25m。

第四系(Q)地层主要分布于连南县南东部、河流两岸阶地及丘陵、沟(谷)盆地,面积约73.63km2。岩性为砾石、砂及亚粘土、淤泥、砂质粘土及细砂层。沉积层厚度一般1.5~7.5m,最厚达138.6m。

2.3 岩浆岩

连南县岩浆活动较强烈,岩浆岩分布较广泛,出露面积440.98km2,占全县总面积的32.9%。主要为奥陶—志留纪花岗闪长岩,早侏罗世及晚侏罗世花岗岩、黑云母花岗岩与早白垩世黑云母花岗岩[3],仅见连南县西部边缘及南部边缘,呈零星出露于地表。

奥陶—志留纪侵入岩为花岗闪长岩(Osr),主要分布于大坪镇大坪—军寮洞,香坪镇山口—香坪,及香坪镇盘石村西南部五海冲口—宜代,呈岩基产出,面积61.45km2。早侏罗世侵入岩为粗粒花岗岩(J1γ),主要分布于连南县三江镇金坑村西部的边缘,五角坪—新勇坳顶一带,以及大坪镇牛路水—军寮—坑边一带,呈岩基产出,面积58.8km2。晚侏罗世侵入岩为黑云母花岗岩(J3γ),主要分布于连南县最南部边缘部位,即寨岗镇的山联村—石径村—寨南村白水坑的南部,以及大麦山镇河湾寨的南部,呈岩基产出,面积285.30km2。早白垩世侵入岩为黑云母花岗(K1r),主要分布于连南县南东边缘,即寨岗镇石径村北面和南面,以及山联村的周围均有零星出现,呈岩株或岩枝侵入于晚侏罗世的花岗岩中与石炭—二叠系地层中,面积35.43km2。

2.4 地质构造

连南县在大地构造单元上,位于南岭东西向复杂构造带、湘南南北向构造带上,北东向构造带及北西向构造的交界处,经历多次构造运动,地层发育古老而不全,地质构造较为复杂,各类构造体系在空间展布上规律较为明显,形成了以北北东向构造为主,其次为北东向、南北向、东西向、北西向构造体系的格局[3]。

3 矿山地质环境问题

连南县共有矿产18种,中小型矿山53个,相对集中地分布在寨岗镇和大麦山镇。早期关闭或废弃矿山30个,目前在建(生产)矿山有4个,但均处于停采状态(图1)。能源矿产为煤炭,地下开采13处均已废弃,主要分布于大麦山镇。金属矿产有铁矿12处、铅锌矿19处、钼矿2处,主要分布在寨岗镇。非金属矿产有大理岩矿3处、石英岩矿3处、石灰岩矿4处,也主要分布在寨岗镇。多年的矿产开采虽然带动了当地经济的发展,但矿产资源与生态环境的矛盾也日益凸显,连南县存在的主要矿山地质环境问题有以下几方面。

3.1 矿山地质灾害

连南县金属、非金属矿山地质灾害以崩塌、滑坡为主,主要发生在露天采场;能源矿山地质灾害以岩溶地面塌陷为主,发生在碳酸盐岩地区地下开采矿山。根据本次野外调查,7处崩塌分布于6个露天采场,均已停采关闭,规模以微型为主,因离居民区远,危害程度及危险性小;4处滑坡分布于2个矿山(QY027、QY028),矿山已废弃,规模为中小型,危害程度及危险性小—中等;岩溶地面塌陷分布于2个地下开采矿山(QY025、QY042),其规模较大,危害程度及危险性较大。

3.2 破坏地形地貌与土地资源

矿山生产对土地损毁的方式主要有挖损和压占两种,挖损一般发生在开采区,压占一般发生在工业场地及办公生活设施的建设以及尾矿堆积压占损毁土地。根据野外调查,地形地貌景观与土地资源破坏矿山共36个,主要发生于露天开采矿山,闭坑、废弃矿山地形地貌与土地资源破坏面积87.44hm2。

3.3 破坏矿山含水层

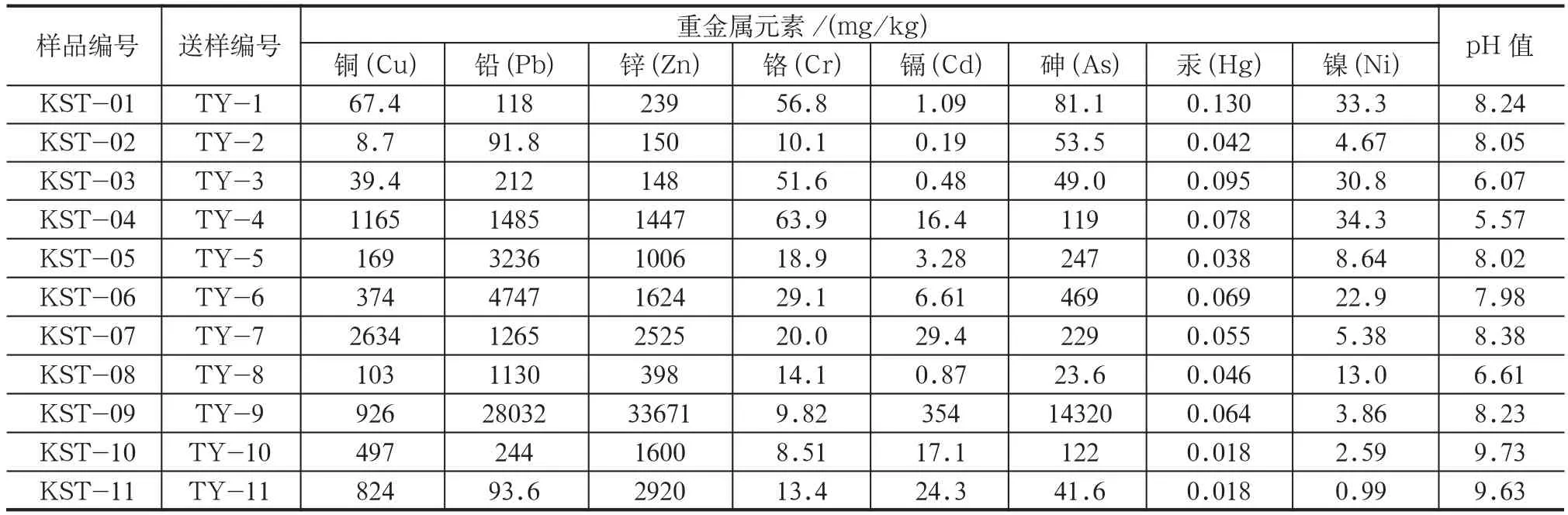

矿山露天开采活动虽然对含水层造成了一定破坏,但是采矿活动造成地下水含水层介质破坏及水位下降仅限于采场及其周边较小范围,停采后水位逐渐恢复稳定,含水层达到自然平衡[4]。能源矿山开采时对地下含水层的影响主要表现在含水层结构破坏、地下水水位下降过快、泉水流量减少、对生产生活用水水源的影响、岩溶地面塌陷等方面[5]。本次检测矿山水样6个,其中地下水2个、地表水4个(表1)。经分析统计,调查范围内的5个水样达到Ⅲ类水标准,1个为Ⅴ类水(主要为地下水),As、Pb、Zn元素超标,为地下开采矿井口出水,对地表流水影响较轻。

3.4 矿山废渣

固体废弃物主要是开采后形成的废石渣及尾矿库,常见于金属矿山,现积存量总计约535.54万m3,土地压占总计约44.15hm2。采集的11个土样(表2)主要来自金属矿山,依据DD 2014-05《矿山地质环境调查评价规范》评价标准[6],采用单项污染指数法进行评价,除KST-02、KST-03样品存在部分元素超标,其他样品全部超标,超标样品主要集中在金属矿山废石渣和矿井流出水底泥。

表2 土样元素检测结果

4 矿山地质环境影响评价

4.1 评价指标

(1)地质灾害评价指标。

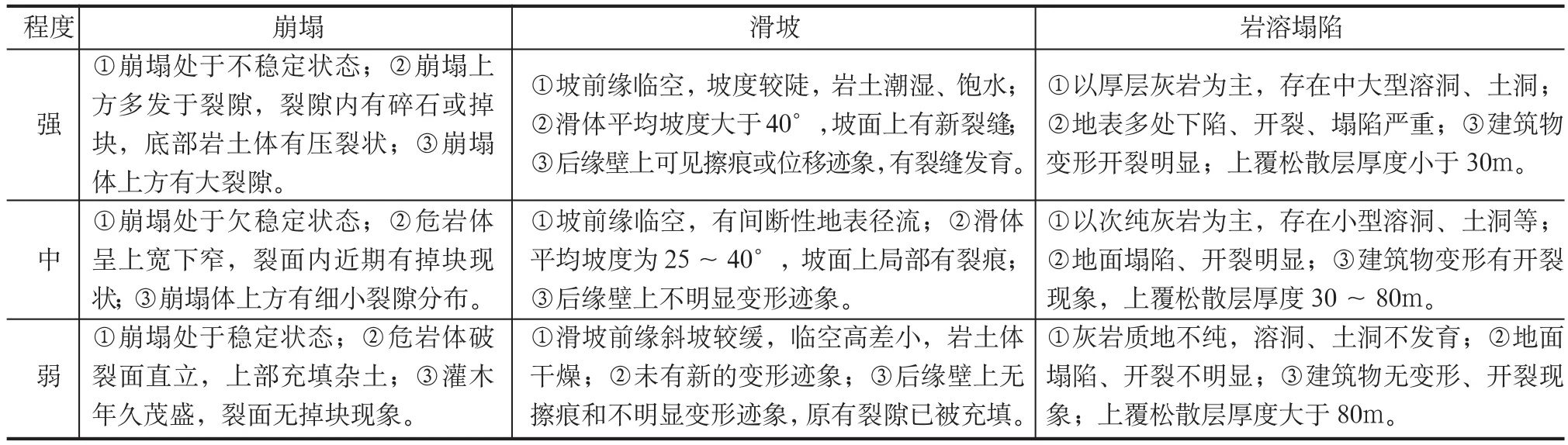

崩塌、滑坡、岩溶塌陷根据DZT 0286-2015《地质灾害危险性评估规范》地质灾害评估方法(表3),判定地质灾害发育程度和危险性分级[7]。

地质灾害危害程度反应致灾体已对或将来可能对周围建筑、项目及生态环境的破坏程度。当灾情死亡人数大于10人,经济损失超过500万元,危害程度为大;当灾情死亡人数介于3~10人,经济损失在100~500万元,危害程度为中;当灾情死亡人数小于3人,经济损失小于100万元,危害程度为小。

表3 崩塌、滑坡、岩溶塌陷发育程度分级

(2)地形地貌破坏评价指标。

依据DD 2014-05《矿山地质环境调查评价规范》[6],将地形地貌破坏评价分为严重、较严重、较轻三个级别。严重程度对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区等地形地貌景观影响严重,地形地貌破坏率大于40%。较严重程度对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重,地形地貌景观破坏率20%~40%。较轻程度对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区等范围内地形地貌景观影响较轻,地形地貌景观破坏率小于20%。

(3)土地资源破坏评价指标。

土地资源破坏主要表现为挖损和压占两类,其中地下开采矿山宏观表现主要为压占土地资源。评价依据《广东省矿山地质环境详细调查技术指南》将其影响程度分为严重、较严重、较轻三个级别[8]。

严重破坏:占用破坏基本农田,占用破坏耕地>2hm2、林地或草地>4hm2、荒地或未开发利用土地>20hm2。较严重破坏:占用破坏耕地<2hm2、林地或草地2~4hm2、荒山或未开发利用土地10~20hm2。较轻破坏:占用破坏林地或草地<2hm2、荒山或未开发利用土地<10hm2。

(4)含水层破坏评价指标。

依据DD 2014-05《矿山地质环境调查评价规范》评价废渣对环境的破坏,采用单项污染指数法进行环境质量评价[6]。

严重危害:矿床充水,主要含水层结构破坏,矿井正常涌水量大于10 000m3/d,区域地下水位下降,矿区周围主要含水层(带)水位大幅度下降,或呈疏干状态,地表水体漏失严重;水质恶化,影响供水,矿区及周围生产、生活供水困难。较严重危害:矿井正常涌水量3 000~10 000m3/d,区域地下水位下降。矿区及周围主要含水层(带)视为下降幅度较大,地下水成半疏干状态,矿区及周围水体漏失较严重,影响矿区及周围部分生产生活用水。较轻危害:矿井正常涌水量<3 000m3/d,矿区及周围主要含水层(带)视为下降幅度小,矿区及周围水体未漏失,未影响矿区及周围生产生活用水。

(5)废渣对环境破坏评价指标。

依据DD 2014-05《矿山地质环境调查评价规范》评价废渣对环境的破坏(表1),采用单项污染指数法进行环境质量评价,显示超标样品主要集中在金属矿山废石渣和矿井流出水底泥[6]。

(6)矿山地质环境条件。

依据《广东省矿山地质环境详细调查技术指南》评价矿山地质环境条件复杂程度[8]。

复杂条件矿山地质环境:主要矿层(体)位于地下水位以下,矿坑进水边界条件复杂,充水水源多,矿坑正常涌水量大于10 000m3/d。矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主,地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m,地质构造复杂。现状条件下原生地质灾害发育,矿山地质环境问题的类型多,危害大。中等条件矿山地质环境:主要矿层(体)位于地下水位附近或以下,矿坑进水边界条件中等,矿坑正常涌水量3 000~10 000m3/d。矿床围岩岩体结构以薄到厚层状结构为主,地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度5~10m,地质构造较复杂。现状条件下矿山地质环境问题的类型较多,危害较大。简单条件矿山地质环境:主要矿层(体)位于地下水位以上,矿坑进水边界条件简单,矿坑正常涌水量小于3 000m3/d。矿床围岩岩体以巨厚层状—块状整体结构为主,地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m,地质构造简单。现状条件下矿山地质环境问题的类型少,危害小。

4.2 分区评价方法和结果

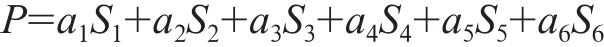

采用加权因素比较法,对连南县矿山地质环境展开质量评价并进行综合分区[9]。具体评价模式为:

式中:P-矿山地质环境影响程度系数;S1-矿山地形地貌景观破坏程度专家评判值;S2-矿山土地资源破坏程度专家评判值;S3-矿山地质灾害危害程度专家评判值;S4-矿山含水层影响与破坏程度专家评判值;S5-矿山水、土污染程度专家评判值;S6-矿山地质环境条件脆弱程度专家评判值;a-权重,分别赋予a1=0.35、a2=0.25、a3=0.15、a4=0.10、a5=0.10、a6=0.05。

各评判因子分级标准如表4所示。

表4 矿山地质环境质量分级评价标准

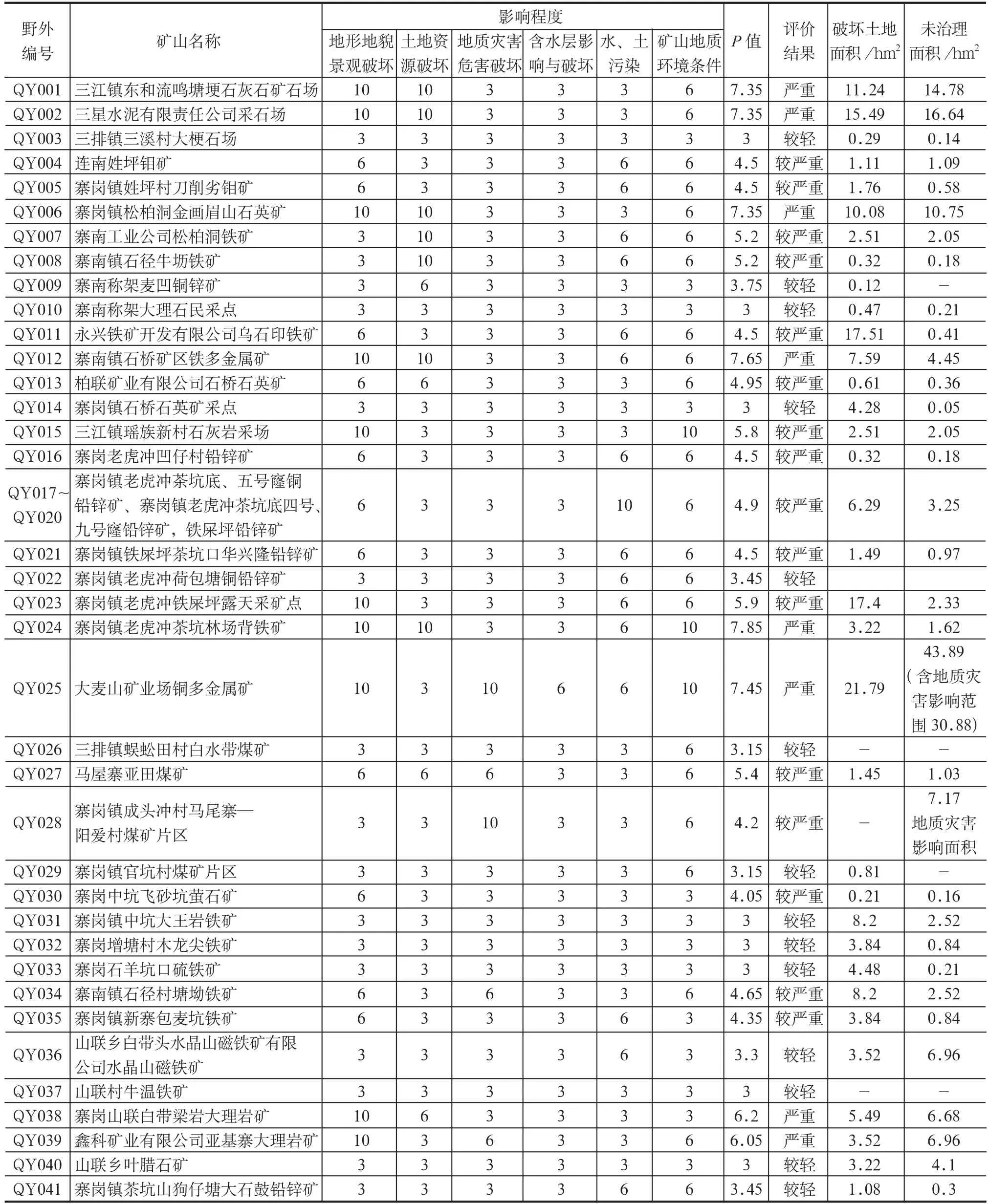

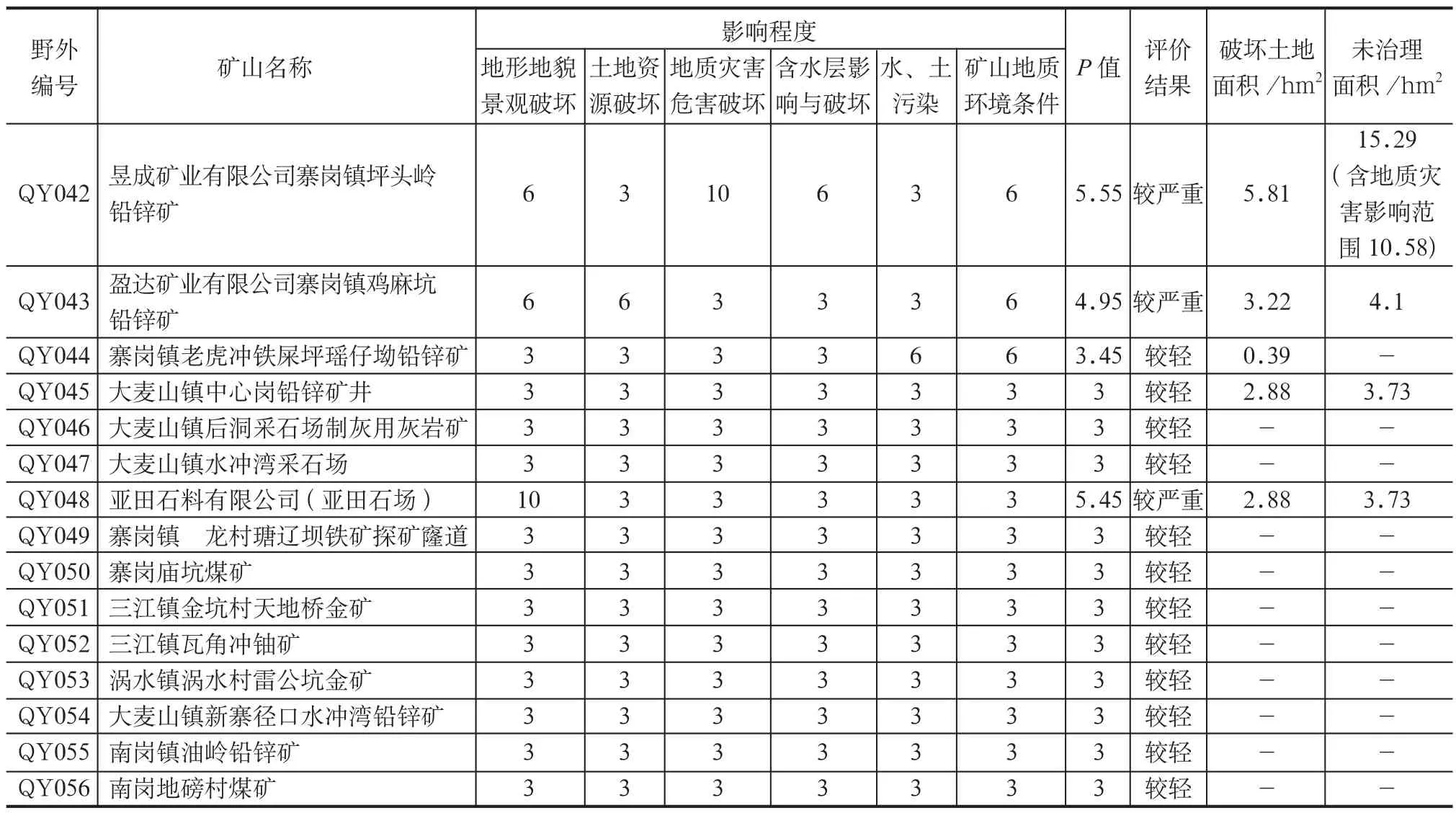

根据对连南瑶族自治县56处矿产地野外地质调查的实际情况,通过上述评价模式对连南县矿山地质环境影响程度进行评价分级,结果如表5所示。根据P值可将连南县矿山地质环境影响区域划分为三类:Ⅰ-矿山地质环境影响严重区(P>6.0);Ⅱ-矿山地质环境影响较严重区(4.0<P≤6.0);Ⅲ-矿山地质环境影响较轻区P≤4.0)。

4.3 连南县矿山地质环境影响分区评价

根据表5评价方法,按照矿山地质环境影响严重区、较严重区和较轻区三个级别,确定矿山地质环境影响严重区有8个、影响较严重区19个、影响较轻区26个,受影响土地总面积为195.3hm2(未治理面积 158.5hm2)。

表5 连南县矿山地质环境影响评价结果

表5 (续)

(1)矿山地质环境影响严重区(Ⅰ)。

矿山地质环境影响严重区共8个,占总矿山15.1%,受影响土地面积 78.4hm2,未治理面积105.8hm2,占未治理面积66.7%,主要分布于三江镇、寨岗镇、大麦山镇,其中非金属矿山5个、金属矿山3个,矿种为石灰岩、大理岩采石场、石英矿、铁矿及多金属矿[10]。主要环境地质问题为地形地貌景观破坏、压占与破坏土地和地下水均衡破坏。崩塌地质灾害矿山2处,岩溶地面塌陷(地裂缝)矿山1处。

(2)矿山地质环境影响较严重区(Ⅱ)。

矿山地质环境影响较严重区共19个矿山,占总矿山35.9%,受影响土地面积97.9hm2,未治理面积49.9hm2(含地质灾害影响范围7.17+10.58hm2),占未治理面积31.5%,基本上分布在寨岗镇。金属矿山13个、非金属矿山4个、能源矿山2个,主要矿种为铅锌矿、钼矿、铁矿、煤矿,大部分为地下开采。主要环境地质问题为地形地貌景观破坏、压占与破坏土地,崩塌地质灾害矿山4处,滑坡地质灾害矿山2处,岩溶地面塌陷(地裂缝)矿山1处。

(3)矿山地质环境影响较轻区(Ⅲ)。

除矿山地质环境影响严重区、较严重区以外的其它地区,共26个矿山,占总矿山的49.1%,受影响面积 18.97hm2,未治理面积 2.8hm2,占未治理面积1.8%。金属矿山13个、非金属矿山7个、能源矿山6个,地质环境问题以矿山压占与破坏土地为主,矿山地质灾害规模及危害程度小,矿山活动对该区地质环境影响小。

5 结论和建议

通过野外地质调查表明连南县矿山环境地质问题主要有地形地貌景观及土地资源破坏、矿山地质灾害、含水层破坏、矿山废渣影响地质环境等四大类,其中又以地形地貌景观及土地资源破坏为主。基于53个矿山野外地质调查情况和六项环境影响评价指标评价,采用加权因素比较法的评价模式,根据评价结果P值划分影响区域有8个严重区(Ⅰ)、19个较严重区(Ⅱ)和26个较轻区(Ⅲ)三个级别,受影响土地总面积为195.3hm2。为了进一步改善和治理连南县矿山地质环境,结合评价结果和研究区的实际情况,提出如下建议。

(1)下一步应讨论连南县矿山地质环境分区治理,设立矿山地质保护区,并划分出重点治理区域和一般治理区域。同时,要提高连南县新建矿山的准入条件,形成相对集中、有序开采、分期治理的模式,切实保护矿山生态环境。

(2)建立矿山地质环境监测体系和矿山地质环境动态监测信息系统数据库,对于评价结果中的(Ⅰ)、(Ⅱ)区要加强动态环境监测,利用3S技术等最新手段对矿山环境发展趋势进行预测预报,对可能产生的生态环境问题应及时采取防治措施。

(3)建立完善矿山环境治理体系,依靠科技进步,树立典型治理示范矿区,搞好矿区综合防治。比如,对研究区露天开采形成的高陡岩质边坡采取综合修复手段,将传统生态复绿与新型生态修复技术相结合,预期取得良好效果。

(4)规范矿山管理秩序,加大执法力度。对研究区内严重破坏生态环境的矿山要依法关闭,比如采石场;对于研究区水源地附近区域的矿山要严格管理,不再审批新矿山;要加强对矿山的全程监督和审查工作,对违法违规行为要依法严处。