同种异体骨植骨后免疫排斥反应影响因素分析

曹坤,江正,胡博,徐生林,阙玉康,胡勇

(安徽医科大学第一附属医院骨科,安徽 合肥 230032)

良性骨肿瘤彻底刮除病灶是临床上常见治疗方式,易引起骨缺损,一般采用植骨方式充填肿瘤刮除后的骨缺损[1]。自体骨移植是临床植骨最佳选择,但存在供区并发症、取骨量无法满足等缺点,限制了其在临床上的应用[1-2]。同种异体骨来源广泛,具有良好的骨传导性,临床应用日益增多,但在临床应用中许多问题亟待解决,最常见的是由免疫排斥反应所引起的切口并发症。目前对于同种异体骨所引起的切口并发症发病机制尚不清楚。本文对2018年1月至2019年11月我科行良性肿瘤刮除同种异体骨植骨修复骨缺损患者的临床资料和切口并发症情况进行统计,并应用统计学方法进行分析,筛选与免疫排异反应引起的切口并发症相关的临床因素,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象 纳入标准:(1)患者术前检查提示诊断为良

性骨肿瘤,术后病例证实;(2)同种异体骨应用大于9 g(最大植骨量为90 g)。排除标准:(1)恶性骨肿瘤;(2)肝肾或其他器官功能障碍患者;(3)有出血倾向或凝血功能障碍、免疫系统疾病患者。依据以上标准共纳入患者106例,其中男58例,女48例;年龄5~76岁,平均(37.09±19.52)岁。

1.2 手术方法 术前根据X线片、CT平扫和MRI平扫结果确定病灶刮除范围。患者全身麻醉,暴露病灶后进行刮除,刮除遗留骨缺损植入同种异体骨,同时行钢板内固定术预防术后骨折。植骨量9~90 g。切口常规放置负压引流管,术后常规给予抗感染药物预防感染,并给予适当镇痛处理。术后3 d鼓励患者进行肢体功能锻炼,术后定期复查。

1.3 切口并发症 术后切口引流量持续不止、切口红肿、渗出,切口愈合后再次破溃、持续出现淡黄色或清亮分泌物[3-5]。对切口异常患者均监测体温,复查血常规、C反应蛋白、血沉、降钙素源和X线片,给予分泌物细菌培养[6]。

术后9例患者出现切口并发症者,发病率为8.5%。2例有低热,未超过38.5℃;5例血常规升高,6例C反应蛋白升高,7例血沉升高,9例降钙素源均正常,9例复查X线片均显示无明显骨吸收;6例切口分泌物培养为阴性。

3例患者引流管拔除后切口及切口周围皮肤出现红热,压痛(+),给予酒精湿敷切口,逐渐好转愈合;2例患者引流管持续引流不止,连续3次送检细菌培养阴性,给予保留引流管,待引流逐渐减少至30 mL给予拔除;2例患者伤口愈合拆线后针孔出现渗出并逐渐溃烂,给予清创持续清洁换药至伤口愈合;2例患者拔管后引流管口出现异常渗出,切口溃烂,给予清创,切口可见少量白色分泌物积聚,送检细菌培养阴性,负压装置持续吸引,1周去除负压吸引伤口愈合。

1.4 统计学方法 采用SPSS 18.0软件进行数据处理,采用χ2检验对患者临床资料进行单因素分析,采用logistic回归分析进行多因素分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 临床资料与切口并发症的单因素分析 采用卡方检验对患者临床资料进行统计学分析,年龄分组依据联合国卫生组织和中国标准新的年龄分段分为青少年组(≤44岁)和中老年组(≥45岁)。统计结果显示性别、年龄和发病病种与切口并发症发生的相关性具有统计学意义(P<0.05,见表1)。

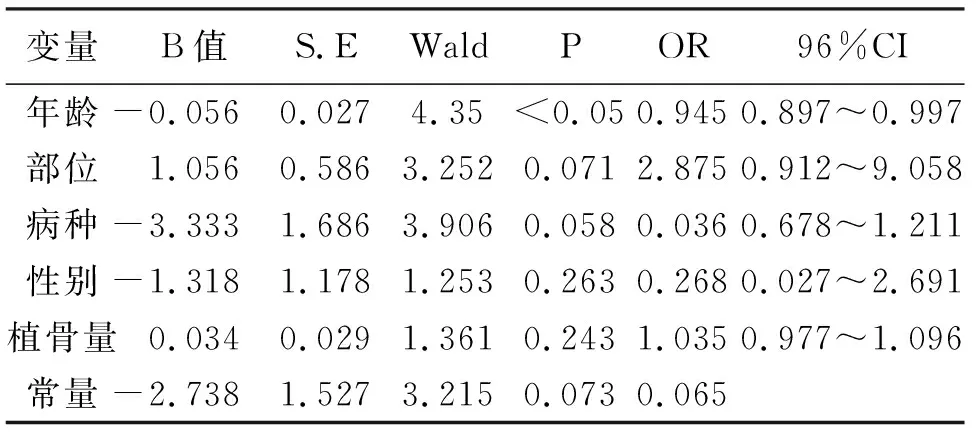

2.2 logistic回归分析进行多因素分析 对患者一般资料进行logistic回归分析提示年龄是患者切口并发症的独立危险因素,年龄越小的患者发生切口并发症的危险越大(见表2)。

3 讨 论

同种异体骨移植与自体骨相比,骨量来源广泛且具有骨的特性,在临床应用逐渐增多。同时也有许多问题待解决,最常见是免疫排斥反应引起的切口并发症。免疫排斥反应使患者切口出现渗出、切口愈合不良、感染等一系列并发症[3]。同种异体骨植骨免疫排斥反应细胞分子水平机制尚不清楚,也没有可靠的临床指标辅助判断[7]。近年文献报道国内外学者尝试使用组织配型或免疫抑制剂来减少同种异体骨移植后的排斥反应,但组织配型操作复杂同时耗时较长,应用免疫抑制剂可能出现切口愈合差、感染、骨髓抑制等并发症[4],在临床难以推广。有研究表明以骨颗粒方式植入可降低同种异体骨抗原性[8],但临床发生免疫排斥反应也不少见。

表1 患者一般资料和切口并发症发生的单因素分析

表2 logistic回归多因素分析

本文收集了良性肿瘤患者106例,术后随访1个月,有9例出现了切口并发症,发生率8.5%,和既往报道的切口并发症发生率相符[9]。本文单因素分析提示年龄、性别和发病病种均与切口并发生症发生相关。考虑不同性别和年龄的疾病发病率差异和病种间发病率的差异均可能是引起相关性的原因,故本文采用logistic回归分析排除上述混杂因素后,多因素分析提示年龄是免疫排斥反应引起切口并发症的独立危险因素,年级越小发生切口并发症的可能性越大。

同种异体骨移植免疫反应是由细胞和抗体介导的细胞毒作用所引起,细胞毒性T淋巴(cytotoxic T lymphocyte,CTL)细胞和自然杀伤(natural killer,NK)细胞在骨移植的免疫反应中起关键作用[10-11],据文献报道CTL和NK细胞的活性随年龄的增长而下降,发挥CTL和NK细胞的细胞毒效应的穿孔素也随着年龄的增长而下降[12-13]。本文研究发现年龄是同种异体骨所引起切口排斥反应的独立危险因素,年龄越小的人群中发生异体骨排斥反应的风险越大可能与这种趋势有直接关联,年龄小的人群中免疫细胞活性较强,发生同种异体骨的排斥风险增高。对于年龄越小的患者尽量采取自体骨或自体异体骨混合移植,术后适当推迟引流管拔除时间,如发现引流液持续不止或突然增多,更应延长引流管引流时间。

综上所述,随着同种异体骨移植在临床广泛开展,尤其在较大骨缺损修复上比之自体骨移植有较大优势,如何预防植骨并发症是临床急需解决的问题。本文发现年龄是同种异体骨切口反应的独立危险因素,与不同年龄人群免疫细胞的活性密切相关,为临床提供更可靠的检测指标和预防方法,具体机制有待于我们进一步去探索研究。