传统中国建筑营造探究与启示

于鹏

摘 要:建筑的营造活动受制于各类社会文化意识所影响,本文通过探讨对于传统营造活动中,对建筑具有重要影响意义或指导意义的思想,通过分析意识形态在建筑营造过程的具体表现从而分析傳统建筑中的对现代建筑的启示,从而促进中国建筑设计的发展。

关键词:营造;天人合一;传统建筑;地域性

1 建筑的营造活动

建筑是历史的再现,中国传统建筑营造以木结构为主,具有朴素淡雅的特点,通过以木材为主要建筑材料形式,以木架构为结构方式进行搭建,从而衍生出许多木制结构工艺,再按照结构需要与实际大小、形状和间距之间组合在一起。而在营建过程中充分的体现了中国古代宗法社会结构的特点,突出了礼制性建筑在传统聚落中的地位,同时在传统民居建筑中同样遵从等级制进行营造活动。

建筑的营造活动,是在人的谋划下进行的,这种营造之前的谋划通过模拟、预设而表现在图或模型上就是典型的设计。[1]故人的思维活动是人的社会存在反映,不同地区、环境、气候、社会环境都会影响到设计的差异。同时,作为观念形态的存在又会反作用于所处环境下的人们。“建筑营造”是探讨中国古代漫长封建社会中,对于一些相对稳定的社会观念形态在传统聚落的影响,而这些影响又是如何影响到建筑在设计与规划的过程。

中国是一个以农立国的国家。始终围绕人的生存息息相关,对天象的把握与对天人关系的猜测构成了原始文化的核心部分,从历史的角度上看,中国长期处于大一统的中央集权国度中,史官文化始终是历史发展的主线,官本位始终是价值判断的基本参照系。在文化层面与社会地位上,对于百工表面上给予很高的评价,但实际社会地位并不高,受社会等级、礼制及典章等制度影响下,设计活动是被分裂了的。长期宏观把握,拙于实验验证的思维特点导致中国建筑技术的扩展始终停留在经验科学层面,没能将设计与施工、建筑与结构明确的专业分化,也没有经由知识阶层通过建立在工具理性基础上抽象、归纳、推演上升到结构理论的层次上。因此对于我国传统建筑在历史中具有较高的地位,但却缺乏理论的支撑,这一点和西方较早就以书籍《建筑十书》的形式来阐述了建筑理论有较大的缺点。

2 营造活动中的观念形态

中国传统对待事物采取的实践理性,在大量的时期中都以试错法向前开拓,包括在当代,政治上也总是采取划分“领头羊”形式进行尝试,而西方更多是以工具理性为指导思想,故而在此因素下影响着中国传统建筑走向与西方不同的发展路线。

2.1天人合一的宇宙观

“天人合一”这一中国传统文化的命脉,像一条永不停息的文化潜流,流淌在华夏之民的心理河床上,范塑着中华民族的思维结构和审美追求,孕育出独具中华民族魅力的灿烂之花。[2]在影响建筑发展的诸多观念中,天人合一的观念是根本性的,始终在传统建筑、聚落、城镇中占有不可忽视的地位。

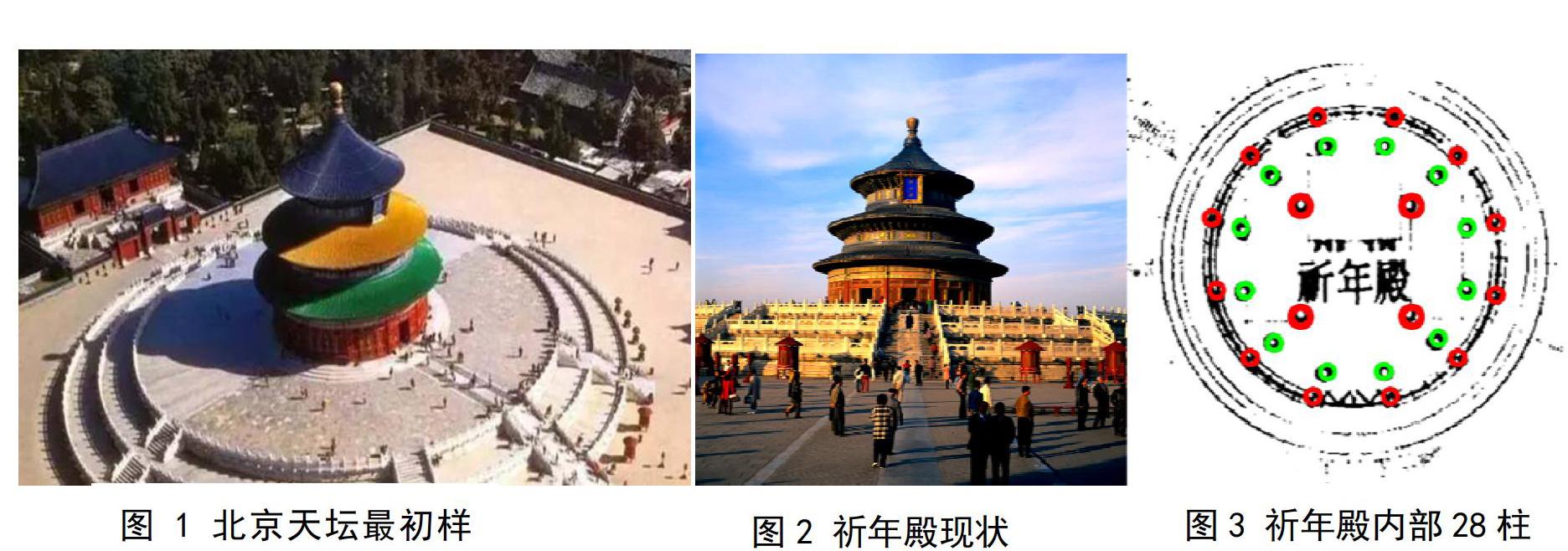

“天”是追求的天道,是原始人们对于自然的未知和恐惧,而天人合一追求的便是人与天之间的关系,希望通过这一思想达到与天感应,与自然相平衡,达到窥天通天、与天同构的目标,同时赋予封建等级制的具体含义,突出上层统治者的地位。并在具体设计规划中以条例形式制定下来,如战国时代的《考工记》记载:“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫”,叙述了有关城市建设的完整规划思想;在建筑规划的选址、布局、规划等方面要充分考虑当地的气候特征、地形地貌、水土质量等因素的影响,如“辨方正位”、“相土尝水”等理论的流传,达到人与自然的和谐发展。[3]而在单体建筑中同样反映对于“天人合一”的体现。如北京天坛从整体布局上以圆形的垣墙象征天穹,以外围方形的土墙象征地表,同样表达了古人关于天圆地方的宇宙观。通过以建筑规划追求天人合一之感。大享殿最初屋檐用三色琉璃:上层蓝色象征天,中层黄色象征地,下层绿色象征万物(图1)。后清乾隆时对天坛作了一次大规模重修,大享殿3檐改为一色青琉璃,更名祈年殿(图2),供孟春祈谷之用,以祈求丰收。祈年殿以四大金柱为中心主干承托上层檐并表征四季,高19.2m,直经1.2m;内12柱承托二层檐,为十二个月;外12柱承托外檐,又表十二个时辰,内外共24柱合表24个节气,总计28根柱以象徵28星宿等(图3)。

2.2物我一体的自然观

自然观是人对生活其中可见的天然世界的认识。在中国古代文明中,自然原指自然而然的意思,讲究道法自然。自然是作为封建社会正名定分的名教对立面,作为抑制人欲的对立面而出现,但随着道教文化的发展,在天人合一的定位下,逐渐发展为包含着人类自身的物我一体的概念,确立了人与自然和谐关系的思想基础。[4]而在实际建筑中,对天地的和谐统一的诉求,往往也通过小天地来达成。

中国园林的“虽由人作,宛若天开”的造园手法就是道法自然的结果。在外的自然界是一个大天地,庭院住宅则是一个小天地,以江苏苏州留园为列(图4),留园在苏州阊门,原是明朝嘉靖年间徐泰时的东园。假山为叠山名手周秉忠所筑。后归官僚豪富盛康,更加扩大,增添建筑,改名为“留园”。中部是徐氏东园和寒壁庄的原有基础,是全园精华所在。整个留园都始终围绕原始景观为主,在景观上做辅助修建与搭配,不进行大范围的改变自然景观,园中建筑空间处理最为突出,无论从鹤所进园还是经园们曲折而入进东园,空间大小、明暗、开合、高低参差对比,形成有节奏的空间关系,承托了各庭院的特色,使全院富于变化和层次。从园门进入,先经过一段狭窄的曲廊、小院,视觉较为收敛。到达古木交柯一带(图5)略扩大,南庙以小院采光,可通过漏窗隐约可见园中山池庭阁,绕至绿荫而豁然开朗。通过小中见大的处理手法突出园中自然之感。园中叠湖石最为特色(图6),各类奇石构造出的假山神似真山,达到可看、可游、可居的特点,与日本枯山水只可看不可游迥然易趣。

3 营造精神对当下建筑的启示

作为一种“建筑技术和艺术”的传统建筑,“中国建筑”继承演变发展到了19世纪末期,遇到了西方强势文化、技术的冲击。[5]中国在近代以来的闭关锁国制度导致了落后的局面,我国传统建筑在历史上具有浓墨重彩的一笔,但如今建筑已经完全被西方所引领潮流,或许在近几年对于“新中式”的提出在设计界产生较大的改变,但还是未能摆脱当下局面。反观我们周边国家日本,周作人先生曾说日本“既是异国又是往昔”,另一个国家,却又是中国唐代的风俗。[6]在几千年前日本到大陆学习我们的建筑形式,并归国建立起诸多建筑,在近代被美国的黑船敲开了大门后,再一次进行对西方的学习,但这一次通过模仿学习,达到了与西方并驾齐驱,甚至某些方面已经可以反向输出的局面。

同样是东方国家,同样经过近百年“现代化”追索,中国在对于当下建筑的发展依然还有很长的路要走,对于现代建筑,应当通过现代审美原则和传统精神相结合,从而焕发出新的精神。

当下西方建筑潮流的冲击,我国传统建筑环境并不乐观,较多方面受到了冲击,中国传统建筑的逐步失去原本的光彩,如对于地域性特征,在当下建筑设计当中,已经较少的体现出来了,在各个城市所见到的建筑往往都是高楼大厦,摩天大楼的形式,玻璃幕墙与钢架结构充斥在各个现代化城市之中。而对于当下提升传统建筑的影响力,或是提升我国建筑的发展来讲,认为需要重点将文化与建筑相结合,通过文化来承载建筑设计。

1)通过形式的现代化语言借用。通过将传统建筑形式进行分析与解构,剥离出精华,再以现代化技术与设计语言进行重构,从而设计出具备传统建筑韵味而又现代化的建筑。

2)技术上的运用与扩展。对于传统建筑而言,很大层面上采用因地制宜的特点,就地取材,营造过程中充分考虑当地自然条件与人文条件,从而突出其美学价值与实用价值,同时做到较少的浪费性。现代建筑设计虽不再過于被材料所限制,模数化设计也能够带来较为集约化设计,但其设计出的因地制宜特点却未考虑在内,往往为达经济效益而忽视了地域性特征。因此现代建筑需要结合传统建筑物我一体的自然观思想,从而更好创建环境与需求相结合的现代化建筑。

3)文化保护与现代化建筑的共存。对于传统建筑,应当保留传统建筑环境,在当下不断的“拆旧”形势下,对于传统建筑的保护不当,就容易造成文化的断层,从而导致我国的现代建筑失去了精神之源。故而需要大力发展对文物保护的工作,从而反作用于现代化建筑的发展。

4 总结

综上,通过分析中国传统建筑营造精神中的思想以及范例,可以清晰的认识到,传统建筑对于当下的建筑有着较为明显的指导意义与启示。中国建筑只有通过将材料、结构、功能、形式和精神内涵达到高度的统一,才能够逐步发展起来与世界先进文明并驾齐驱,引领潮流。

参考文献

[1]潘谷西.中国建筑史[M].北京:中国建筑工艺出版社.2015(04):227.

[2]刘月.中西建筑美学比较论纲[M].上海:复旦大学出版社,2008:215.

[3]姜欢笑,王铁军.和谐之美——论中国传统建筑之文化生态与精神复归[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2014(06):273-275.

[4]潘谷西.中国建筑史[M].北京:中国建筑工艺出版社.2015(04):230

[5]徐鑫鸣.细微中观传统中国建筑艺匠[J].山西建筑,2007(29):41-43.

[6]黄居正,王小红.大师作品分析3——现代建筑在日本[M].北京:中国建筑工业出版社,2009(10):29.