明代广东海防防御性军事聚落空间布局研究

谭立峰 于君涵 张玉坤 周佳音

摘要:明代在广东地区建立了较为完备的海防体系完备,针对战事路线调整沿海布防,利用自然地理条件,布置高效的军事层级,基本适应了当时海防作战的需要。以洪武二十七年(1394年)为时间点,在此前后广东沿海卫所大量增置,城池得到修造加固,自东往西形成以八个沿海卫城为中心的防御格局。从聚落分布的地点来看,聚落在空间分布上与自然地理因素紧密相关。卫所大多设于沿海水陆交通要隘、海口、湾澳,半岛、海啤对峙之处。根据陆地形势,形成线状、环状结构,并有明确的分巡信地。广东海防军事聚落按照一定的组织方法,占据重要节点,分段控制沿海防线,节点之间设置各级军事聚落。网状的联动防御整体、完备的军事信息传递系统和三路分守的高效防御划分,体现了明代军事聚落的普遍防御性特征。

关键词:明代海防;广东海防;军事聚落;防御体系;空间布局

一、广东海防明代军事聚落的建置历史与战事分布

明初广东海防隶属于中央最高军政机构大都督府,后朝廷统兵权和调兵权分割,改为隶属于平行于兵部的五军都督府。洪武十三年(1380年)后,海防的军事聚落一般分为5个层级:五军都督府一都司卫城一所城一水寨、关隘、烽燧、驿站等末端建置。在卫所设置方面,据《筹海图编》《岭海舆图》记载,洪武元年至八年(1368-1375),广东地区设立6卫10所;洪武九年至二十八年(1376-1395),又设立9卫33所。至洪武二十八年(1395年),广东共设15个卫,43个所,其中海防用途的有27个守御千户所,涉及海防的卫城8个,反映了明代广东海防重于陆防的战略防卫思想。洪武十九年(1386年)以后广东海防卫所建设即已基本完善。以洪武二十七年(1394年)为时间点,在此前后广东沿海卫所大量增置,城池得到修造加固,自东往西形成以八个沿海卫城为中心的防御格局,如图1所示。

驻军屯田方面,明朝前期广东卫所共有旗军125,440名,其中守城81,984,占65.4%,屯田43,456名,占34.6%[1]。明朝针对沿海卫所屯田,有区别于内地卫所的规定,是七分守城三分屯田,更加重视沿海卫所的防御作用。军屯不仅对开垦广东荒地、沿海沙滩起了积极作用,而且也保障了当时军粮的供应。

战事防御方面,在东西相距数千里的辽阔海域处理倭夷海寇问题,自始至终都是困扰明代广东官员的难题,也是促成明代广东海防体制转变的直接原因。广东防区的分路防守格局也最初产生于倭寇的进犯路线。陈懋恒《明代倭寇史略》曾据《筹海图编》等资料按年月顺序编制“广东倭祸表”。通过进一步梳理地方文献記载,整理出明代广东倭寇战事统计简表(见表1)及战事总量、频率及时间分布统计图(M2、3)。

明代广东倭夷海寇战事的时空和频率分布特征可归纳为以下几点:

1.时间分布的阶段性

由战争总量与频率分布图可以看出,明朝与倭寇之间的斗争以嘉靖、隆庆、万历时期为多,但由于历代皇帝执政时间的差异,用频率来衡量更为准确。从频率分布曲线可以看出,隆庆年间有载的战争最为频繁,而景泰、天顺及嘉靖至万历年间,记载的战争均十分频繁。大体可把明代广东倭夷海寇问题略分前后两个阶段。

第一阶段自明初洪武至嘉靖中期。早在洪武二年

(1369年),就有“倭寇惠潮诸州”的记载。此后倭夷海寇为祸广东沿海时有发生,但寇祸波及面多局限于一时一地,且很快被官军讨平,并未真正影响广东全局。规模最大的一次是正德十一年(1516年)两广总督陈金以海贼肆为边患,督官兵穷追至外洋,焚其僭用龙衣等物,前后斩首招抚及杀伤坠水死者二千三百余人[2]。第二阶段自嘉靖中期至明末。由于浙、闽两省御倭取得成效,“倭患”向南蔓延,广东沿海倭夷与海寇相勾引,酿成巨患,所谓“洪武、永乐间,倭夷入犯广东,屡为所扰。嘉靖中,倭寇闽、浙,滋蔓亦及于广东”[3]。倭患南移人广,大致始于嘉靖三十七年(1558年),该年倭寇突至潮州揭阳县,随后于次年十月从海门攻击潮阳县,扰攘之久、影响之大前所未有。

2.地理分布的差异性

由于地理位置、军事作用和防御能力等因素的影响,广东地区的抗倭战争在地理分布上存在很大的差异。潮州府和广州府有载的军事战事最多,惠州府、廉州府、琼州府次之。嘉靖中期至明末,倭寇问题在广东海域内大致呈自东向西转移的趋势,因此为应对寇乱,相关的海防经略重点也随之发生变化,前期集中在东路的惠潮二府和中路的广州府[4],后期则主要在西路高雷廉地区。明代中后期几次大规模夹剿海寇阻力重重,与两府之间的政治较量有密切关系。从海防地理环境看明代广东一省倭夷海寇问题的产生,不能不考虑跨区域的海防联动问题。万历三年(1575年)漳潮副总兵在南澳岛设立,来处理协同作战的问题[5]。

3.战事对聚落建造的影响力

大规模战争或频繁的人侵战争必然诱发高频率的防御工事修筑,广东海防的初建和重修都与倭寇战事的时空分布特征基本吻合。在时间分布上,洪武年间大兴土木,绝大部分卫所都在这个时段设立,而弘治、万历两朝多以重修为主,这也表明至嘉靖时期,明代广东海防体系的建造基本完成,此后以加固为主[6];在空间分布上,同一时期不同州府兴修频率的分布与倭寇战事的空间分布吻合,体现了防御重点的差异性。另一方面,在明代广东海防体系形成和发展的复杂环境下,战争对军事聚落的建置和布局的影响,受筹划和建造人主观意识的不同,表现出差异性,尤为突出的就是预见性。在八大州府的数据统计中,存在军事环境稳定、战争较少,但修筑工事频繁的情况,其中洪武时期表现最为明显。开国之初,大修防御工事,在一定程度上体现了统治者根据军事战争的经验,对军事环境的预见性判断。

二、军事聚落的空间分布与地理因素

从聚落分布的地点来看,聚落在空间分布上与自然地理因素紧密相关。卫所大多设于沿海水陆交通要隘、海口、湾澳,半岛、海娜对峙之处。根据陆地形势,形成线状、环状结构,并有明确的分巡信地。

1.高程、坡度与坡向

依据GIS分析得到图4、5和表2,可知广东海防卫所聚落高程最低约5米,最高约21米,卫所城址的高程点分布平稳,计算得到平均高程约9米。广东地区的海防卫所,有79%位于坡度小于5°43′的平缓地或缓坡地区中。建设难度较低,属于较为理想的工程用地。卫所内军士屯田方便,军队也可迅速集结。同时保证一定的高差,对位于多雨地区广东的卫所聚落来说,防汛问题也得到解决。除高程外,聚落城址的地势决定其视野是否开阔以及时发现敌情。

根据图6和表3可知广东海防卫所聚落坡向并不规则,以东南方向为最多,其次为西南和南向,北向最少。总体上,广东海防卫所聚落选址并不要求正南北坡向。由建筑设计规范可知,建筑与正南向呈一定偏转角的朝向,有利于采用较小的建筑间距系数,提高建筑密度,从而形成易于通风的“天井式”院落。

2.取水距离与出海距离

河流也是聚落选址的重要自然因素之一。依据国家基础地理信息中心发布的1:400万比例的主要河流和湖泊数据,可得到各卫城、所城距主要河流的最小距离。如图7、8所示,各卫、所聚落距离可取水河流的距离差别较大,计得平均距离约为20.45公里。有的卫、所聚落距河流仅数十米、数百米的距离,以引水为主。有的卫、所聚落距河流数十公里,这类卫、所聚落应以城内打井取水方式为主。至于其他距河流适中的卫、所聚落,则可能综合采用城内打井或河流取水相结合的方式获得生产、生活用水。在调研中发现,有的卫、所聚落雇[接将附近河流引入城内,形成一道或多道穿城而过的内河。

以河流中线为基准建立河流多重缓冲区,落入缓冲区的军事聚落被视为沿河流特定距离的区域分布,如图9。广东海防卫所聚落的选址与分析所用的地理信息系统中录入的河流走向没有明显关系,但并不排除与未被录入系统的较小水系或是历史上曾经存在的水系有着某种联系。这可能是由于广东地区与其他因素的相比较,河流对于选址的影响相对较小,并非进行聚落选址时的重点考虑因素。

便于出海是海防聚落选址布局的重要要求。有的海防聚落选址地势开阔,直面大海;有的较为隐蔽,处于江河入海口处,或海湾湾畔。图10所示为广州各海防卫所聚落与海洋的最近距离,平均约为14.67公里,远高于浙江防区卫所出海平均距离的3.7公里和山东防区的2.7公里。图10中所示广东海防卫所聚落最近出海距离波动较大,远达十几公里,近则数百米。这主要是地形的原因,出海口较远的聚落几乎均坐落在冲积平原地带,交通顺畅,仍可快速地直达出海口。广东防区的整体地形相较于浙江山东防区更为平坦,出兵速度更快。另外,考虑到广东沿海数百年来持续填海造田和海岸淤積等因素,明代紧紧依海而建的海防聚落,如今也已处于内陆,增大了出海距离。

三、军事聚落的防御层级与防御效率

广东沿海地区岸线绵长,为构建多层次、立体化的防御体系,需要耗费极大的战争成本,这使得朝廷需要从各方面增加防御效率,关键就是兵力分布的空间布局。广东海防军事聚落按照一定的组织方法,占据重要节点,分段控制沿海防线,节点之间设置各级军事聚落,形成有条理的防御网。

1.网状的联动防御整体

相比于内陆地区广东沿海卫所设置密集,远超“系一郡者设所,连郡者设卫”的规制[7]。沿海州府和五个卫所按六水寨的管辖范围分段巡视防守。为防止倭寇攻破水寨之间数十公里的间距,将水寨间所辖海域划分为多个信地,由不同的水寨架舟巡逻[8]。各防御性军事要素之间,相互支援,形成由四个层次组成的防御网,如图11所示。

第一层是海上巡逻水军组成的沿海前哨。从远海地区及时发现倭寇进攻,即使向内陆传递军情。第二层是建造在海岛上的军堡和墩台,作为海上巡逻和出海作战时的补给站,储存粮草也保障海运安全。第三层是分布在沿海平原地区重要河口和登陆点的一些城防设施。第四层为核心层级,即沿海储存粮草兵力指挥作战的卫所军堡。沿河布置,作为河口防御聚落的内应,有机地整合其他三个层次。

2.完备的军事信息传递系统

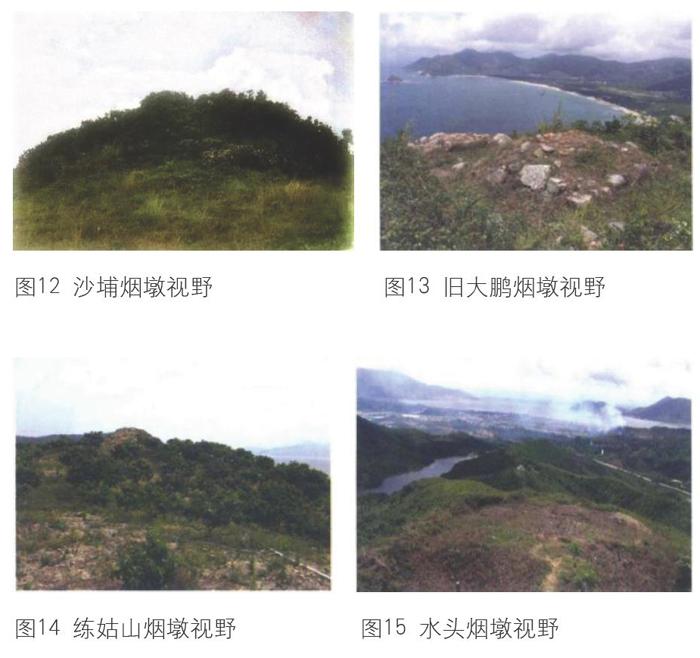

军事信息传递系统是连接沟通岛屿到陆地的军事聚落的重要部分,是由烽燧、驿站和驿路组成有机连续的网状结构。高效的信息传递意味着有效的应急能力。古人对广东海防有“墩架星列”的描述,墩架分布于堡城周围及沿海岸边,多占据高地势和视野开阔地或是沿岸重要节点(图12-15)。据统计,广东明代设有烽堠、营堡约453座,碣石卫的墩架操守官军就高达1105员名[9],可以证明墩架排列的密集。

在具体地形上,即使在平地,烽燧的选址也尽可能建在高处或在高处堆土造台。驿路烽传中的烽燧整体走向与驿路一致,但两者并不全部重合[10]。广东防区的烽燧布置更倾向于网状布局,若出现个别墩台延时报信的情况,敌情信息也不至于被延误,其优势是显而易见的,而线性布置的烽燧体系就难以做到这一点。此外,绝大多数烽燧的间距均超出了听觉可达的范围,可知明代广东海防烽燧布局的规律实际上是以视觉可达为基础的。

图16为基于成本距离复原的明代广东驿路,驿路可达性分析是指以海防驿站、驿城的选址和相互间距为目标,结合区域地形和明代交通工具通行能力,判断海防驿路能否满足明代海防体系中信息、人员、物资传递和转移的要求。海防驿路在各区域内的驿路体系中均占有重要地位。各驿路的中心均为省会或备倭都司府所在地,海防意图明显。

3.三路分守的高效防御划分

在已知地方文献中,最早对沿海三路分守格局进行系统论述的是戴璟主持编纂的《广东通志初稿》。该书引述嘉靖十四年(1535年)带管广东按察司佥事吴大本对增减沿海兵船的建议,其中提到“广东一省,分为三路。”三路的划分是当时普遍对于广东海防大势的观点,强调三个片区的沿海冲要,如图17所示。从图18所示广东海防聚落空间密度分布图中可以看出,东路

“要区”在于拓林、南澳,竭石、靖海和甲子门海澳;中路则在于南头、浪白澳、望蛔澳;西路“要区”最为密集,在于连头港、汾州山、两家滩、广州湾等地,而琼州环岛的白沙、石琼、馆头、文昌、海安、海康等地防御最为严峻[11],这与广东海域从外海入侵主要有三条海路一致。

除了沿海卫所的警戒,自明初广东设置巡海备倭官,在春末夏初时督发兵船从三路出海巡视防御。中路自东莞县南头城出,主要防备从占城、暹罗而来的海寇,由于这是通往广东首府广州的必经之海路,战略地位非常重要,备有大战船12艘,乌槽船20艘[12]。东路惠潮一带,自拓林出海,往东可到日本,是来漳州的番舶必经之海域,也是广东倭寇与海盗最为猖狂的地区,以拓林寨为中心,与附近的大城所兵力共同防卫,同时保护去漳州的番舶,备有战船2艘,乌槽船25艘,哨船近10艘。西路是高雷廉海面,廉州接近安南占城,亦是海防重地,备有战船7艘,乌槽船12艘,哨船近10艘[13]。

针对军事聚落之间,基于八rcGIS中的距离分析,对广东地区海防聚落的海上联合防御体系进行分析。结合广东沿海地形实际情况,设定路上山脉和海上岛礁为最高成本(cost island);海面水域为最优路径(cost wa-ter),建立从总成本公式:COST=cost water+costisland[14]。由卫、所航程成本距离图19可见,L在18.6~87.8千米之间,平均成本距离为56.85千米。虽然平均差相差较大,但若以郑和下西洋时日均100海里,约合7.2km/h的速度测算,则各卫所支援水寨的平均时间t=l/VA2.6-12小时之间,仍在合理的范围内。广东海防卫所间距大多分布在46.53公里,既满足了卫所聚落遍布广东沿海的要求,同时在重点的粤东、粤南等重点防御地区有分布密度较高,而在相对有利于防守粤北平原地带分布密度较低,因地制宜。由此可知广东沿海卫所整体分布较为合理,沿海各军事要地的相互应援能力较强。形成一个高效的防御整体。

四、结语

广东地区在明代建立的海防体系完备,基本适应了海防作战的需要,针对战事路线调整沿海布防,利用自然地理条件,布置高效的军事层级。其空间布局建立了网状的联动防御整体、完备的军事信息传递系统和三路分守的高效防御划分。广东海防军事聚落的建置在总体上是成功的,体现了明代军事聚落的普遍防御性特征,是明代军事制度和军事策略的代表。

(本文图、表除署名外,均由作者绘制或拍摄)

[基金项目:国家自然科学基金面上项目“明代海防与长城防御体系及军事聚落比较研究”(5T67839i);国家自然科学塞金资助“黄河流域传统堡寨聚落群系整体性研究”(51778400);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国海洋遗产研究”(19JZD059)]

参考文献:

[t]方志钦,蒋祖缘.广东通史(古代下册)[M].广东:高等教育出版社,2007:65.

[2]崔文超.明代广东倭寇、海盗时空分布特征[D].广州:暨南大学,2015.

[3]顾祖禹.读史方舆纪要[M]//广东方舆纪要叙卷100.北京:中华书局,2005,4575.

[4]杨乐.明代广东东路海防地理研究[D].广州:暨南大学,2017.

[5]吴宏岐,崔文超.明代广东倭患的时空分布特征研究[J].暨南史学,2016(1):126-148.

[6]何林夏.《苍梧总督军门志》与明代广东海防研究[J].中国边疆史地研究,1993(2):33-34.

[7]陈恩维.梁廷枏与地方海防通史《广东海防汇览》[J].中国地方志,2010(10):50-56+5.

[8]韩虎泰.明代广东海防分路新考[J].历史档案,2017(2):63-69.

[9]屈大均.廣东新语[M].北京:中华书局,1985:494.

[10]谭立峰,张玉坤,林志森.明代海防驿递系统空间分布研究[J].城市规划,2018(12):92-96+140.

[11]鲁延召.明清时期广东海防“分路”问题探讨[J].中国历史地理论丛,2013,28(2):88-95.

[12]戴璟.嘉靖广东通志初稿35[M].北京:书目文献出版社,1998,578.

[13]韩虎泰.论明代巡海制度向巡洋会哨制度的转变——以明代广东海防为例[J].贵州文史丛刊,2015(3):50-56.

[14]尹泽凯,张玉坤,谭立峰,刘建军.基于可达性理论的明代海防聚落空间布局研究——以辽宁大连和浙江苍南为例[J].建筑与文化,2015(6):111-113.

(责任编辑:张双敏)