浅析中国戏剧萌芽的悲剧意识

摘 要:中国戏剧的悲剧意识以其自身文化、政治、经济发展等因素发展出迥异于西方悲剧的戏剧美感。《东海黄公》作为中国最早具备故事性的戏剧雏形,对于其故事性中“悲、喜”性的争议一直不断。以《东海黄公》为例,从角抵戏的流变过程、历史背景,来分析其悲剧冲突及其悲剧人物的特点,能够更好地探究其悲剧美学价值。

关键词:角抵戏;东海黄公;悲剧性;喜剧性

传统戏曲艺术是中国古典艺术的重要组成部分,其中中国古典悲剧从发端开始到成熟,受到中国传统文化、自然环境、经济发展、社会制度的影响,从而产生不同于西方古典悲剧的戏剧美感。中西古典戏剧在发端伊始,就表达过对人与命运、人与社会等宏大主题的探讨。其中,《东海黄公》就是一部在中国戏剧萌芽中有着浓重悲剧意识的作品。《东海黄公》来源于西汉角抵戏中的一个民间故事。东晋葛洪的《西京杂记》卷三有云:“有东海人黄公,少时为术,能制蛇御虎;佩赤金刀,以绛缯束发,立兴云雾,坐成山河。及衰老,气力羸惫,饮酒过度,不能复行其术。秦末有白虎见于东海,黄公乃以赤刀往厌之,术既不行,遂为虎所杀。三辅人俗用以为戏,汉帝亦取以为角抵之戏焉。”汉张衡《西京赋》:“东海黄公,赤刀粤祝,冀厌白虎,卒不能救。”[1]文献记载中的《东海黄公》大体讲述了黄公少年法术了得,但暮年嗜酒,英雄迟暮,最后为白虎所杀的简单故事。这则具备故事性的戏剧雏形在其悲、喜剧性上的认知屡遭争议,学界对其主题的悲喜性上并无定论。不仅是因为“黄公”诞生的历史背景和相关文献记载欠缺,还有自身戏剧发展局限的客观原因。但是无论是《东海黄公》本身的故事性,还是主题中的悲喜性都可以称之为中国古典戏剧“悲剧意识”的“先驱”。因此,对此《东海黄公》与后世中国传统悲劇异同点,探究其悲剧性的独到和精髓之处,能更好把握其悲剧意识对后世的积极影响。

一、《东海黄公》悲剧性意识的探究

悲剧性是戏剧美学的重要组成部分,亚里士多德认为悲剧性的特殊效果在于引起人们的“怜悯和恐惧之情”,唯有“一个人遭遇不应该遭遇的厄运”,才能达到这种效果。不仅如此,中国哲学体系中也有对悲剧意识的相关论述,老庄道家哲学中的核心思想是无为而治,是对生命存在及消弭的忧虑,道家学说的哲思中表现出的对人生、现世生命体悟的忧虑与悲凉,存在着厚重的生命悲剧意识。根据以上内容进一步了解《东海黄公》的流变过程,其中蕴含的悲剧意识便愈加清晰。

首先,在《东海黄公》诞生的时代,中国封建社会经历了重大的思想变迁,春秋战国时期的“百家争鸣”,到后期秦朝出于中央集权的要求而进行“焚书坑儒”的思想专制策略。角抵戏发展的顶峰,汉朝实施“罢黜百家,独尊儒术”的政策实施,又导致《东海黄公》的悲剧意识呈现出不同的质感。

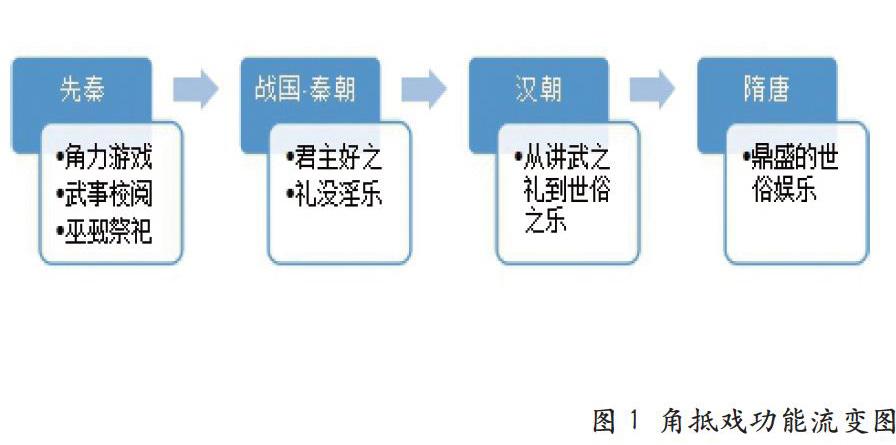

在角抵戏起源中,存在两种普遍认同的观点,即游戏起源说以及巫术起源说。史料最早记述角抵戏的是司马迁的《史记·李斯列传》,称之为“觳抵”或“大觳抵”。游戏起源说认为起源于周代的角力游戏。《礼记·月令》记载:“孟东之月,天子乃命将讲武,习射御,角力。”[2]具体来说,角抵起于战国时期。另外据董说《七国考》所引《汉武故事》言:“内庭常设角抵戏,角抵者,六国时人所造也。或曰:‘角抵,楚人造。”[3]巫术说的观点认为,角抵戏起源于蚩尤戏。《述异记》记载较为详细:“秦汉间说,蚩尤氏耳鬓如剑戟,头有角,与轩辕斗……汉造角抵戏,盖其遗制也。”[4]

结合上述内容来看,“东海黄公”在《西京杂记》的记载是《东海黄公》第一次出现在文学作品中。按照这则故事的说法,“黄公”是卒于秦末的一个方士,主要活动都是在秦朝,且“黄公”的故事流传于东部沿海地区。根据《西凉杂记》的记载,“黄公”迟暮之时,法术大退,当得知东海有白虎出没,危害世间时。他不顾个人安危,满怀豪情,希望能够再次降服恶兽,为民除害。但事与愿违,年迈的黄公力不从心,最后被恶虎所噬。黄公斗虎的动机不是为了个人名誉利益,而是为民除害。

其次,随着秦朝暴虐的统治被推翻,汉朝登上历史舞台。汉朝前期采取休养生息的政治经济策略,加之角抵戏的发展,“武事”功能逐渐消解,娱人的戏剧娱乐功能的提升,此时的角抵戏逐渐成为汉朝自宫闱到乡野的娱乐活动。《汉书》记载:“(元封)三年春,作角抵戏,三百里内皆观”,“(元封六年)夏,京师民观角抵于上林平乐馆”[5]。在角抵戏的具体形式上,汉和帝时期的李尤曾写下著名的《平乐观赋》。平乐观乃汉代表演大型综艺娱乐节目,也是角抵戏的主要场所。李尤此赋写的是东汉洛阳的平乐观,它展现了角抵戏的“秘戏连叙”的情形。

由此可见,早期“黄公”的悲剧意识到汉武帝、和帝时期已经完全淡化,并且与其他体育、艺术样式融合,成了一项自下至上的娱乐化的世俗活动。汉王朝在刘邦建立伊始,便采取休养生息的政治策略,经过文景之治,以及汉武帝的励精图治之后,汉王朝政治稳定,社会矛盾缓和。这样的大环境下,反抗暴虐、对抗自然的“黄公”渐渐失去了其产生之初的民间基础。因此,《东海黄公》的反抗性逐步转向娱乐性,就好似角抵戏中的“武事”功能逐渐消解,娱乐功能逐渐提升,这也成了其嬗变的必然历史过程。

随着秦汉时代的更替,政权对大一统中央集权的要求不断加深,不同的学说成为官方思想统治工具。经济上,战国时期铁器牛耕的耕作技术的革新,使根植于农耕文明的底层百姓生产水平快速提升。正是这种技术革新,使得当时人们在探索自然改造自然的道路上激发了无限的征服欲,但是又由于此时的经济水平不足、改造自然进而满足生产能力的欠缺,所以人在探索自然,关于人与社会、人与命运的忧虑愈加突出。

二、《东海黄公》的悲剧性特征

《东海黄公》在诞生之初并不具备戏剧艺术的完备属性的,自然也没有中国古典悲剧的特点,例如《东海黄公》不具备中国古典悲剧最典型的特点——“中和性”。简言之,在《东海黄公》的故事性中很难体会到“怨而不怒,哀而不伤”的中国古典戏剧的悲剧气质。这是受其历史发展以及中国古典抒情文学的影响的缘故。剔除其自身因戏剧发展产生的客观不足,从《东海黄公》依旧可以窥探到中国古典戏剧的悲剧气质。

中国古典悲剧的冲突基础是道德迥异、阶级差异、品性良莠、人性对立等之间的矛盾。学界将《东海黄公》归为中国戏曲艺术的开端、萌芽是有原因的,戏剧艺术是要建立在一定的叙事性基础之上的,而戏剧艺术在其叙事性的推动下,又由戏剧冲突不断推进的。《东海黄公》虽然只具备戏剧萌芽的故事性,但是其故事性的本源已经兼具了“悲剧冲突”意识。这是之前时代的作品所不具备的特点,这一点也奠定了《东海黄公》地位。

“黄公”在年少时才能卓著而白虎凶残成性,在其暮年法力不遂的情况下,毅然决然要去杀虎救民。对于《东海黄公》悲剧冲突来说,其主要在于展现黄公年少卓越,暮年沉沦,最后英雄迟暮被虎所杀。这样的故事中虽然寥寥几字,但是能看得出故事的骨架,依旧在表现剧情的曲折性,即通过善恶、忠奸、正邪、美丑的多次冲突,得到悲愤激烈、易生凄惨的苦情审美效果。而不是如西方悲剧那样,着重刻画人物性格的复杂性。这样的情节就将故事的矛盾主体二元化,即正邪的对立、善恶的抗衡。黄公即为“善、正”,白虎则为“恶、邪”。加之前文對早期历史背景的分析,秦末的苦难百姓将自我阶级与昏聩暴虐的统治阶层完全对立,抗而不成正是中国悲剧冲突在《东海黄公》中的“苦情”体现。

“黄公”年少时期并没有合适的机会一展才能,这种才能又面临着衰老而丧失,人的死亡与衰老是不可逆的,也无法抗衡。在这种焦虑的精神境遇下,也就产生了终日嗜酒、暮年羸弱的身体和精神状态。这种面对生命精力逐渐消逝,人类力量无法抗衡时,所体现的无奈、苍凉、焦虑、绝望之感,也恰恰印证了秦末时期底层人民的生存处境。其悲剧性真正体现,在“黄公”的杀虎,是明知不可为而为之的行为举动,颇有英雄迟暮、壮士断腕的悲怆质感。这种人物处境也使得“黄公”这一人物充满悲剧性。人物内部对自我处境的无奈,以及“黄公”对生命的焦虑和无望,使之嗜酒,进而“术既不行”,英雄迟暮,为虎所杀。

三、结语

《东海黄公》在不同历史时期具有不同的悲剧性和喜剧性。这样的戏剧美学的变化,实际上对应了当时社会的发展,表达了当时政治环境的诉求,这样的变化也体现了中国古典戏剧与社会经济政治的内部变迁。《东海黄公》因其自身戏剧艺术发展的局限,在戏剧叙事、情节展现、悲剧结局的特点上迥异于后世成熟的中国古典悲剧。但是在悲剧冲突、悲剧人物典型性上是具有中国戏曲悲剧的特征的,作为中国戏剧的萌芽这一重大意义。但是,我们站在二十一世纪这一人类目前所处的时代制高点,回望戏剧发展进程,《东海黄公》的悲剧性(悲剧意识)给予中华民族更多的精神动力。《东海黄公》自身的发展局限,不足以掩盖其成为后世中国戏剧之源的荣光,“黄公”身上体现的悲剧价值,不局限于对生命终将消弭的无奈与焦虑,或人和自然无法抗衡的徒劳。更多体现的是大义凛然、不畏强暴的反抗精神。这种反抗精神贯穿在了中国历史进程的重大节点,尤其回望中国近百年的近代史,其中的悲怆、苍凉之感历久弥新。所以,重拾《东海黄公》的悲剧意义和价值,也为中国现当代戏剧提供了一个新的精神之源。

参考文献:

[1]张衡.西京赋[M].费振刚,胡双宝,宗明华,辑校.北京:北京大学出版社,1997.

[2]戴德.大戴礼记汇校集解[M].北京:中华书局,2008.

[3]董说.七国考[M].北京:中华书局,1956.

[4]任昉.述异记[M].吉林:吉林大学出版社,1992.

[5]王先谦.汉书注补[M].北京:中国古籍出版社,2005.

作者简介:武杰,上海大学上海电影学院硕士研究生。研究方向:西方戏剧。