在疫情中眺望远景中国

文| 叶子鹏

疫情暴发前作者城里寓所外的城市夜色

多年后回忆起,这个令人难忘的庚子年自己身处何方,我想,一定会忆起墨尔本亚拉河畔的晨暮及晨暮中独自一人身处南半球的自己,为自己所感兴趣的研究,为自己的人生“筑城”。

眺望、守候与力所能及的尝试

1 月初,在清华大学辅导员海外研修计划的支持下,我前往澳大利亚迪肯大学短期访学。之前虽也去过多个国家和地区从事学术交流和访问活动,但如这般长期、深度的浸润式学术体验尚属首次。

抵澳后不久,国内疫情暴发。的确可以用“遭遇战”来形容这场猝不及防的疫情,然而也正是无数逆行的个体让“遭遇战”转化成“阻击战”,并最终取得重大胜利。这些鲜活个体让我动容,也让身在海外的我深刻体会到力不能及的惭愧。

武汉大学法学院一位年轻有为的副教授,我与她在中央社会主义学院(中华文化学院)的统一战线高端智库相识,并一起在做“海外中国研究”的编译工作。她因为自己的学校身处此次疫情“风暴眼”,便更有痛楚。她当时正在以色列特拉维夫大学做访问学者,曾分享的一句话令我尤为触动:“记住此时的无力感,才会更努力地回报她(祖国)。”我想或许这也是众多海外学子此时此刻最质朴的心情。

能略微让我从惭愧心情中走出来的,便是力所能及地尝试进入“战场”,在万水千山外努力发挥理论的作用。清华照常“云端”开课,在重重困难下仍旧教学秩序井然,这让我想起很喜爱的电影《无问西东》里西南联大时期学生们在铁皮顶下“静坐听雨”的场景。这一学期,我作为高年级的博士生成为清华本科生“形势与政策”课的助教,因此也利用这个机会,把自己在海外的所见所闻、所思所想同这些学弟学妹们分享。我还组织发动学院的理论报告团前往学校各个党团班集体开展“云宣讲”,强信心,暖人心,聚民心。

身边的同学们都以自己的方式加入到这场战斗中。有的同学加入志愿服务队,“一对一”视频连线医护人员子女和湖北地区的中小学生,为他们提供“云”辅导、“云”陪伴和“云”守候;有的同学担任翻译“小灵通”,为海外在华友人热心提供疫情防控咨询服务的翻译支持;还有的同学在老家的乡镇街道报名加入义务防控员队伍,构筑起阻击疫情蔓延的“封锁线”。也着实是对这一切有所体悟和感动,我把这份体悟和感动进行了汇集,把这份青春力量的“集体记忆”寄送给了《求是》杂志,得偿所愿地在今年这样一个特殊的五四前夕发表。我非常开心,开心于能让更多人了解我们这一代人在这次疫情中所做的努力,为历史留下一份难得的底稿。

刚到澳大利亚时,疫情还没在当地蔓延。我经常于晨暮中沿着亚拉河慢跑,这还是本科时在警校养成的习惯。早晨会制定一天的计划,晚上会总结一天的得失,计划与总结都在慢跑时完成,回到住处再发送到微信“文件传输助手”中,仿若每天在与自己对话,对话框里的聊天虽然“有去无回”,但一朝一暮间的铆劲让我深感踏实。日子一天天流淌,每天养成的习惯还有关注国内的实时疫情,以及在“常回家看看”微信群中反复地提醒父母注意防护。

“何妨一下楼先生”

当疫情开始波及澳大利亚后,出于谨慎,我从墨尔本市中心搬到了相对空旷的郊区。在郊区期间,除了早晚的居家锻炼和一日三餐外,我整日待在书房,几乎每天的工作时长都有12-14 个小时,就连周末也没有给自己喘息的机会,我也因此成为室友们口中的“何妨一下楼先生”。

澳大利亚的生活是缓慢流淌的,连吃饭都快节奏的我与这里似乎有些格格不入。疫情给很多人按下了“暂停键”,但可能是受自己“希望能做些什么”的情绪影响,反倒是给我按下了“快进键”。博士毕业论文的初稿在这期间基本完成。同时,在集合了来澳所搜集的众多资料及与相关学者访谈的基础上,我完成了中共十九大以来,澳大利亚作为海外中国研究重镇对“中国模式”的积极认知与评价的梳理写作,以及对改革开放以来海外学界关于中国共产党的党校系统的研究述评。在此之余,我也结合自己在清华负责学院共青团工作实际的一些思考,完成了对习近平总书记青年工作思想的整理,以及与中国青少年研究中心的前辈合著对团章解读的书籍写作。

虽然之前也努力地将行政事务与学术研究做统筹安排,通常使用整块的时间做专业性研究,使用零散的时间处理行政事务。但相对而言,在国内时整块与零散、专业研究与行政事务之间的界限并不非常清晰,之间的“度”有时也较难把握准确;而出国后时差的存在反倒是给我提供了“缓冲区”和“隔离带”,让我能够真正自由地安排时间,于我也似乎成为在“急行军”中“踱方步”、在“热运行”中“冷思考”的一种享受。尤其是这边的清晨,国内还尚在酣睡,这些宁静的时光可以思考一些平时看似不那么重要,但其实又值得静下来想想的事情。

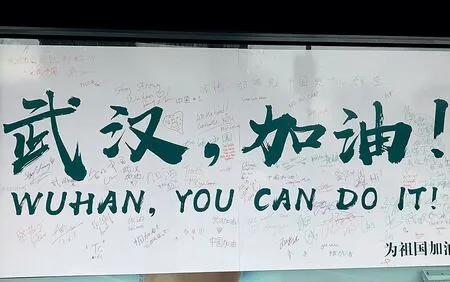

墨尔本华人聚集区Glen Waverley 制作的“武汉,加油”签名板

“常回家看看”群中的日常叮咛还在持续,只不过反了过来,父母嘱咐我每天报平安,每天比我更加关注澳大利亚的疫情进展,我能真切感受到父母的焦急,却也只能在聊天中故作轻松以纾解他们的情绪。我的导师林毅老师也是几乎每天都同我沟通,询问我的情况,宽慰我的孤单。我是林毅老师的第一位博士生,我与他年龄正好相差10 岁。林老师总是告诉我,作为博士生导师,他可能还没有培养学生的经验。但我清楚,他已经是做得很好的导师了,我无比感激他的付出和关怀,很多时候我觉得我们不止师生,还是战友,他的指导和鼓励给予了我底气与信心。

“Enjoy your life”

每天学习和工作结束后,我都会去街角的24 小时便利店,用一包酸奶结束忙碌的一天。每次结完账,收银员小哥总爱对我说“Enjoy”。似乎在这里结识的所有小伙伴都会跟我说“Enjoy”。起初,我并不完全明白其所指为何,直到有一天朋友告诉我,“Your life”。我忽然间有些愣神,细想或许是由于之前忙于赶路,忙于在方寸的房间里“筑城”而无暇顾及其他,也或许是我已然在不知不觉间把所从事的研究当作了生活。

后来,我偶尔也会按照小伙伴们的建议,在遵守当地禁令和确保自身安全的情况下去往海边、山脉、公园及亚拉河谷的酒庄,体会这里“优哉游哉”的风土人情。

澳大利亚的4 月便已入秋,着实有些微凉。驱车前往墨尔本郊区的马其顿山,路旁尽是纷纷落下的金黄树叶。抵达山顶便可俯瞰墨尔本的秋色,也可以畅快地呼吸,这种缱绻的秋意让我想起北京的香山。

值得一提的是郊区住所周边的公园,这边的绿地公园非常多,我最喜爱的是离家不远的Jells Park。公园地形比较起伏,也因此能让视野有说不出的观感,视线在起伏中绵延,脑海里经常蹦出些很宏大的命题。公园的中间有一个很小的湖泊,上面浮着很多候鸟,它们与我一样,在这里作短暂的停留之后又要飞向远方。澳大利亚相对来说地广人稀,郊区公园里人非常少,有时一个人呆久了,去公园散步时经常给我一种苍茫而震撼的感觉,可能是太久没有跟人说话聊天,情绪变得更加敏感,这种感觉总能让我内心生发出莫名的感动。

“百年未有之大变局”中的人生修炼

如今世界所处的当口本就为这个时代增添了诸多不确定因素,而这场疫情更在原本的不确定上进行了不确定的叠加。在疫情所造成的国际政治可能面临的新境况中访学迪肯大学国际政治系,我想,这本身就是一场人生修炼。

作者住处附近的Jells Park

我此次访学的导师是国际知名政治学者、澳大利亚社会科学院院士、迪肯大学首席教授何包钢。何包钢教授在学术研究中始终强调扎根基层、“两腿泥泞”地做学问。第一次见何教授,他问我的第一个问题就是我所做博士论文的方向有没有以及在多大范围内去进行实证调研。何教授时常约我见面,有时在他的办公室,有时在校园旁的绿地。我们交流的话题范围很广,从刚开始所做的相关研究到后来何教授回忆数十年前学生时代的故事。他耐心地教授我一些海外学术资源的使用窍门,同我分享这些年对中国社会发展的看法,赠送我很多书籍,为我引荐海外的学术名家;在学术指导之余,他还为我介绍澳大利亚的风土人情、不同城市的特色风貌,推荐我去听有价值的演讲、看有意思的话剧。

除夕当天,何教授邀请我和浙江大学墨尔本校友会的负责人共进午餐,席间谈到了很多对于“去国怀乡”的感念及对国内疫情的揪心,当然更有对中国这些年发展成就的赞叹和期待。

与国内的时间差不仅给了我平衡时间的机会,也让我在对待国内这些时日所发生的诸多事情上所形成的陡然的舆情峰值,能有更多的思考和“让子弹飞一会儿”的时间。不是作壁上观,但是跳脱出来回望,更能不被情绪裹挟,可以看清海内外复杂的舆论交锋和更多事情的本质。这样一段静默独处的时光,也让我重新试着思考自己与他人的关系,重新试着思考自己所从事的研究,重新试着思考自己的人生修炼。

改革开放以来,尤其是中共十八大以来,中国取得了全方位、开创性的历史性成就,发生了深层次、根本性的历史性变革,这引起了海外学界的关注。近年来,澳大利亚的许多科研院所都相继成立中国研究中心,很多学者开始关注作为中国政治社会结构核心要素的中国共产党。新时代是新理论最好的助产士。中国共产党是中国特色社会主义的最本质特征,对中国的研究,一定离不开对中国共产党的关注,这应该是理解中国、认知中国的一把“秘钥”。只有认识到、做到这一点,才能真正唤醒中国学界的自立、自觉与自信,才能推动那些具有优势的根本性制度得以更充分地定型,才能使中国特色社会主义事业更加具有生命力、感召力和影响力。到那个时候,我们才可以说初步完成了时代赋予我们中国共产党党建研究者的历史使命。

作者在悉尼港湾大桥前

经历近10 个小时“全副武装”的长途飞行,飞机缓缓降落在厦门高崎国际机场,此时正是厦门的傍晚,我长舒一口气,舷窗外的灯光突然变得分外温柔,一时间有些热泪盈眶。紧绷的神经慢慢放松下来,一闭眼我似乎还能听到亚拉河在流淌中轻抚墨尔本的声响,也似乎还能看见亚拉河的水波在朝阳与落日中泛起的微光。这趟南半球的旅程划上了句号,但这场充满独当一面的勇气、屏气凝神的专注、远景中国的信心和复杂世界的思索的“筑城”经历,会萦绕我一生,陪伴我、激励我向着更远处的目标继续前行。