面向新型冠状病毒肺炎临床需求的智能影像评价系统

——人工智能在新型冠状病毒肺炎诊断中的应用

杭州依图医疗技术有限公司,浙江 杭州 310012

引言

自2019年12月开始,世界范围内相继暴发了由新型冠状病毒感染导致的急性肺炎。此疾病具有较强的传染性,且病情发展迅速,严重者会出现急性呼吸窘迫综合征、呼吸衰竭等,甚至可能会导致死亡[1-3]。在国家卫健委颁布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第六版)》[4]中,影像学特征成为新型冠状病毒肺炎(Coronavirus Disease 2019,COVID-19)诊断和分型的重要依据,直接决定后续分诊和治疗决策。因此,基于CT的影像学检查及诊断是此次COVID-19防控诊疗中极为重要的信息来源。

人工智能(Arti ficial Intelligence,AI)概念自 1956年被首次提出以来,经过了60多年的演进与发展。在超级计算、大数据、移动互联网、传感网、脑科学等新理论和技术以及社会经济发展强烈需求的推动下,AI已经在各行各业显露身手,呈现出跨界融合、人机协同、自主操控、深度学习等特征。AI前沿技术现在快速融入医疗行业,医学影像与AI的结合被认为是最具发展前景的领域[5-7]。

以深度学习和机器学习为代表的AI技术,可以通过对训练数据集的学习,建立高精度的算法模型来提供高效的图像分析和信息抓取功能。与此同时,AI技术还可以通过多维度高通量的信息处理技术,从影像数据和临床文本数据中提取可量化的特征,包括医生难以感知的信息,挖掘COVID-19患者在临床和医学影像数据中的特定模式,有利于开发出用于COVID-19的评估及病程检测的系统,对于提高医疗机构的影像诊断能力具有重要意义。

1 COVID-19的临床影像学表现

基于目前的流行病学调查,COVID-19的潜伏期1~14 d,多为3~7 d,早期难以发现。临床以发热、乏力、干咳为主要表现,少数患者伴有鼻塞、流涕、咽痛和腹泻等症状。重症患者疾病发展迅速,多在发病一周后出现呼吸困难和/或低氧血症,严重者快速进展为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和出凝血功能障碍。值得注意的是,重症、危重症患者病程中可为中低热,甚至无明显发热。

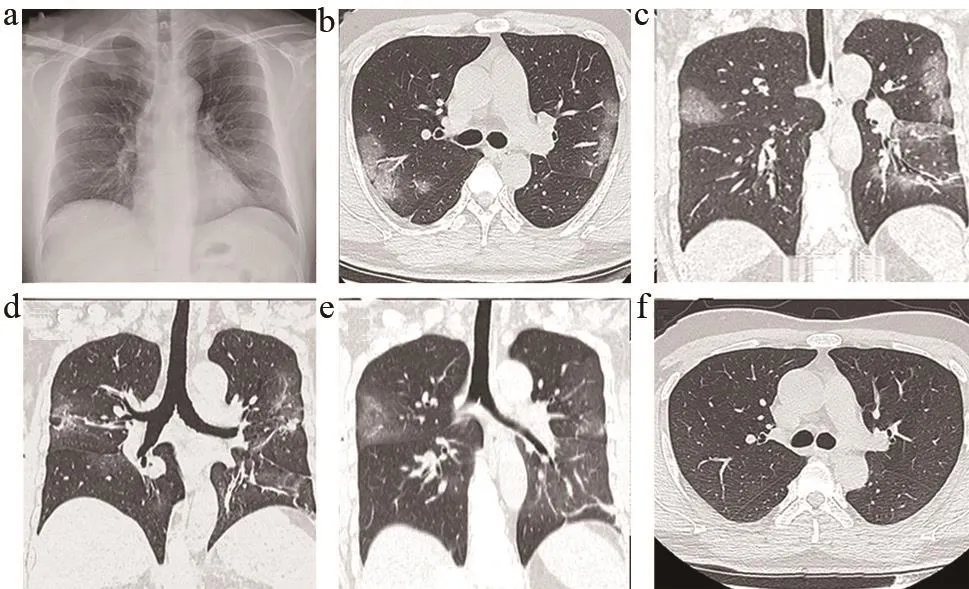

随着疫情的发展和确诊病例的增多,对于COVID-19影像学表现的研究也逐渐增多[8-10]。COVID-19的CT影像具有明显的特点,早期呈现多发小斑片影及间质改变,以肺外带明显;进而发展为双肺多发磨玻璃影、浸润影,严重者可出现肺实变,胸腔积液少见[11](图1)。

图1 COVID-19影像学表现

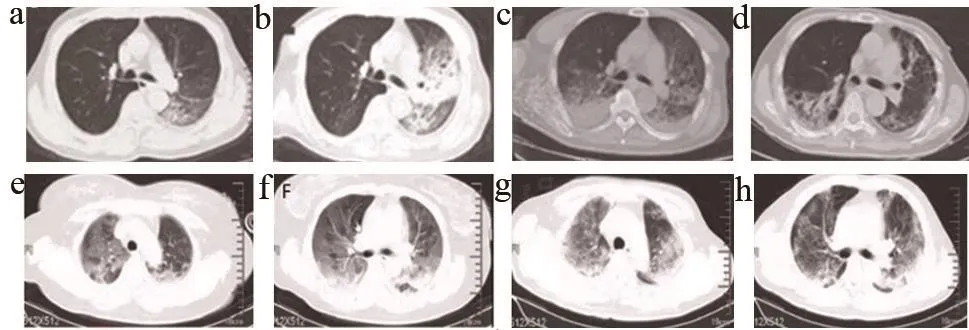

尽管COVID-19和其他肺炎在影像学表现上可能存在同影异病的情况,即不同病原体导致的肺炎表现具有一定重叠[12-13](图2)。但是影像学结合临床表现和流行病史,可以在疾病早期大大提高诊断的准确率。

图2 H7N9肺炎和COVID-19图像比较

2 CT在COVID-19临床诊断和防控中的作用

2.1 早期发现COVID-19病例

COVID-19的治疗原则中,第一点就是根据病情确定治疗场所。早期识别COVID-19和普通肺炎,对于提高COVID-19危重病例救治效率,防止疫情扩散,降低一线医护人员及医疗机构压力,都有巨大的意义。CT可显示肺的细微解剖结构,对于肺部疾病征象的显示较为明显,且具有便利、快捷的特点。在危重疫区,基于肺炎表现检出疑似阳性病例是COVID-19防控的关键手段,《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)》中,将具有COVID-19影像学特征作为了诊断标准之一。但是以影像科医生肉眼判读为主要手段的临床影像诊断方法,由于医生判读速度、医生精力和医疗资源的限制,无法满足疫情期间COVID-19早期快速诊断的需求,需要以辅助手段解决检查后如何快速提示疑似病例的问题。

2.2 病情评价

基于以往对于相似肺炎疾病的研究,影像学表现越差,患者预后越差[14]。对于COVID-19的病情评价,有助于患者得到最恰当的救治。在临床上,COVID-19的影像学表现有助于判断其临床分型。COVID-19轻型患者临床症状轻微,影像学未见肺炎表现;普通型具有发热、呼吸道等症状,影像学可见肺炎表现。对于COVID-19的CT表现分期,目前尚缺乏系统的影像学表现与病例对照资料研究。相关的指南建议,根据病变受累的范围和表现,将COVID-19的CT表现分为早期、进展期和重症期。但是COVID-19表现存在着难以定量的问题。

2.3 疗效评价

CT影像学数据有助于对COVID-19的疗效评价。但是由于部分患者病情变化复杂,防疫工作紧张,一线影像科医生没有足够的时间和系统学习材料来立刻增进COVID-19影像学的知识,造成在临床中使用CT影像对COVID-19进行疗效评价非常困难。

由上述影像和临床诊断特征,对COVID-19患者的诊断和评价有如下的问题亟需解决:① 快速筛查:COVID-19传染性强和进展快,需要早发现,早干预;② 定量评价:COVID-19常累计多个肺叶甚至全肺,定量评估指导临床分诊和治疗非常必要;③ 疗效对比:快速针对COVID-19疗效给出精确评价。

3 AI产品辅助医生进行COVID-19的影像学诊断

AI技术已经在影像辅助识别领域中得到充分验证,可以对CT、MRI、超声等多种模态的多种疾病影像特征进行精准的识别和辅助诊断[15]。我公司使用AI技术研发的基于COVID-19临床需求的影像评价系统,结合COVID-19的影像特征,使用深度学习神经网络可以快速检出病灶区域,并进行分析和对比,满足快速筛查、定量评价和疗效对比的需求。该产品由3个基础模块组成。

3.1 COVID-19快速检出模块

该模块通过3D肺模型帮助医生快速提示COVID-19阳性及疑似病例。医生传统手动分析难以准确定量分析,对病情程度分级主观差异大,采用传统手工勾画病变区域的定量评估方法耗时长,效率低,临床推广难度较大。利用该模块能够实现病变区域的自动检测,在2~3 s内就能完成定量分析,节省了人力与时间投入,提升了病情评估效率。

3.2 基于COVID-19的通用肺炎定量评价分析模块

COVID-19属于病毒性肺炎的一种,其在影像诊断、鉴别和病程评估上与其他的病毒性肺炎有一定的共性。本系统通过计算机视觉技术,基于非典型肺炎和COVID-19数据,结合临床实际和影像医生的经验,针对同类型肺炎的医学影像关键参数和征象进行智能量化分析,从而实现对以COVID-19为代表的肺炎CT影像进行智能化定量评价,包括提示肺内疑似肺炎的患者,局部性病灶、弥漫性病变、全肺受累的各类肺炎疾病严重程度分级,对病灶的形态、范围、密度等关键影像特征定量和组学分析,精确测算疾病累及的肺炎负荷。

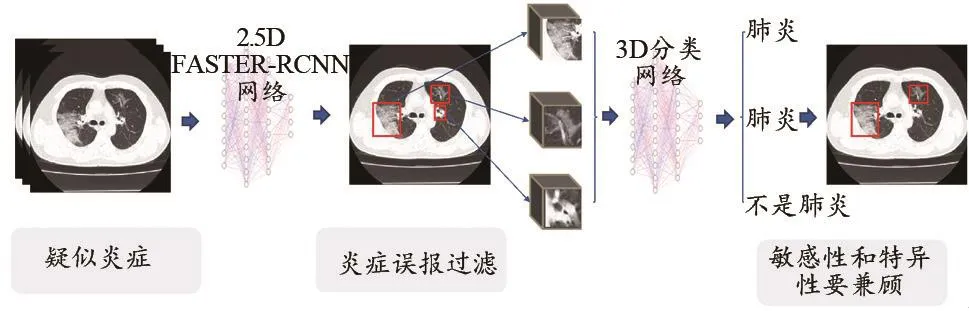

FASTER-RCNN深度神经网络已经被证明适用于医学影像的识别[16-17]。在肺炎疑似区域检出阶段,构建2.5D的FASTER-RCNN深度神经网络进行疑似炎症区域的检出,然后通过3D分类网络过滤误报,达到敏感性和特异性的平衡。算法架构如图3所示。

图3 炎症检出算法框架

3.3 智能随访与疗效评价模块

肺部影像的密度变化是反映病变程度的重要特征。在检出肺炎的病例中,对于肺部区域进行密度分析,并与正常肺部密度的直方图进行比较,可以量化地评估肺炎的严重程度。对多次检查的结果进行时间序列对比,可实现对多次复查CT的全肺病变动态4D(三维影像+时间轴变化)对比(图4)。

该系统通过从COVID-19患者CT影像中提取定量参数,可对肺炎严重程度进行自动量化评估。通过研究上百例COVID-19病例,将AI系统与高年资医生的诊断结果相比较,发现该系统的定量参数与医生的评价结果相似(相关性研究中R>0.87,P<0.001),显示高稳定性的诊断质量。该系统已应用于部分医疗机构的大规模高质量COVID-19的定量诊疗工作。自上线以来,日均使用率超过90%。

4 讨论

国家卫健委发布的《新型冠状病毒感染的肺炎的诊疗方案(试行第七版)》中,将CT影像定为COVID-19的判定依据之一;同时,根据临床经验,进一步明确了COVID-19的CT影像学表现,并将CT影像的定量评价纳入临床分型依据。

图4 肺炎影像评价系统

当前,对于放射科医生来说,最难的是如何早期定量评价,评估疾病程度和发展趋势,这有助于快速分诊支持医疗资源的合理配置。如采用传统的手工勾勒病变区域的方式,在300~400帧的薄层CT中逐层勾出病变的区域,每个病例需要耗费2~3 h,甚至更长时间,而AI在这方面有明显优势。在定量评价肺炎时,AI可对肉眼可见的炎症主体病变区域进行边缘勾勒,针对这部分区域做定量统计。同时,肺炎与其他边界清晰的实体瘤不同,与瘤肺交界面比较清晰的病变相比,炎症的边界有时是不清楚的,受限于人眼在肺窗上观察的灰阶有限,病变邻近的区域可能存在视觉上并不明确的潜在病变区域。除了肺炎的显性病变主体,AI系统可将肺炎患者的全肺也进行全面评价,从整体和局部两个方面定量评价肺炎。

该肺炎影像评价系统实现了快速筛查疑似患者、轻重症分级和重症化评估,辅助医疗机构准确分流患者;该产品能够实现秒级定量分析,将原本几小时的读片时间缩短至数秒,能够有效提升诊疗效率;产品特有的全肺病变4D评价和对比,从整体和局部两个方面对肺炎进行定量评价,可助力评估疾病进展和治疗随访。随着COVID-19疫情的发展和复工返工潮的涌现,现在疑似患者可能正在向全国基层医院或社区蔓延,基层医疗资源紧缺。此系统在各级医疗机构推广,有望提升基层COVID-19的诊疗和评估能力。

5 总结和展望

当前,疫情防控工作正处于关键阶段,AI产品在COVID-19影像学诊断中的应用可提高医务人员的效率和诊断精度,提升医疗服务质量。随着项目成果的推广,将极大地提升COVID-19的诊断效率,保证诊断质量,减轻医院压力。