湿热地区沥青加铺层温度分布影响因素与最高温度拟合研究

陈全

摘要:受湿热地区气候环境的影响,水泥混凝土路面沥青加铺层温度场备受关注。文章选取湿热地区典型路段观测点,设计沥青加铺层结构温度场测试方案,实测沥青加铺层温度场,灰关联分析加铺层温度场影响因素,并采用Matlab软件,对加铺结构中的最高温度进行回归拟合研究。结果表明:路面结构内温度随太阳辐射和气温的昼夜变化而呈现出周期性变化,随着路面深度的增加,温度的变化幅度减少,路表2 cm处温度为极端高温和极端低温区;各因素对路面结构温度场影响显著性排序为:日太阳总辐射>日最高气温>日平均相对湿度>日平均风速,并得到路表2 cm处最高温度线性回归分析方程。

关键词:道路工程;湿热地区;沥青加铺层;温度场;影响因素;回归分析

0 引言

濕热地区气候以气温高、湿度高、雨量大、日温差小、无风或少风为特点,多分布在广东、广西、福建等南方地区。自20世纪90年代以来,湿热地区建有大量的水泥混凝土路面,受重载交通、路面结构设计、施工及养护等多种因素的影响,水泥混凝土路面常出现裂缝、错台、破碎、唧泥等病害,严重影响车辆通行安全和路面服务质量,亟待维修改造[1-2]。加铺沥青混凝土罩面层是一种较理想的改造方案[3],但因沥青加铺层结构的特殊性,湿热地区沥青加铺层易出现车辙、水损害等早期破损,加铺层温度场催生了车辙病害的发育。尽管国内外对沥青路面温度场已有较多研究[4-9],但针对湿热地区沥青加铺层温度场研究尚未有报道。因此,对湿热地区水泥路面沥青加铺层结构温度场及影响因素进行研究显得尤为必要,可为沥青加铺层材料选择、结构设计及温度应力分析奠定基础。

1 温度场实测方案

1.1 仪器选择及布置方案

1.1.1 仪器选择

选用Cu50温度传感器,量程在-80 ℃~400 ℃,精度为0.1 ℃,WST-XSL智能巡回检测报警仪自动读取并打印温度数据。

1.1.2 布置方案

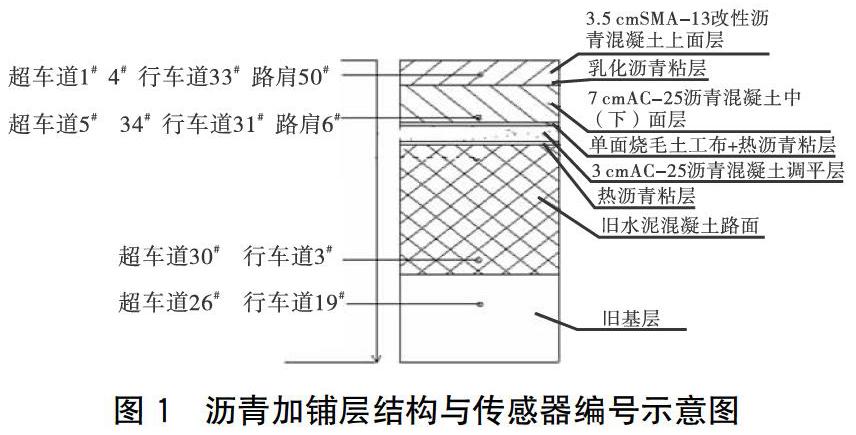

为掌握湿热地区典型路段沥青加铺结构的温度变化情况,考虑到加铺结构、地理位置等多种因素的影响,选取多处观测点,分层埋设温度传感器。对于旧混凝土路面和基层,采用钻芯机钻孔到一定深度,埋设传感器后立即浇筑水泥混凝土固定。为确保温度传感器的有效性,在旧水泥路面和基层中同一位置布置2根传感器,面层中同一位置布置多根传感器。代表性的观测点温度传感器埋设及布置方案如图1所示。

1.1.3 观测周期、频率

观测周期为3年,每月3次,分别是每月上旬、中旬和下旬,每次观测时间为1 d(共24 h)。在气温最高的7月、8月及温度最低的12月、1月,选择连续高温及连续低温的时间各加密观测一次。智能温度巡检仪WST-XSL可任意设置检测时间间隔,设定为每小时记录一次数据,并自动打印。

2 温度场测试与结果分析

温度对沥青加铺层最不利的影响常发生在夏季高温期和冬季低温期,本文着重分析其温度场。

2.1 夏季高温期湿热地区沥青加铺层温度场

湿热地区典型路段水泥混凝土路面沥青加铺层结构内温度变化代表性曲线见图2、图3。由图可知,路面结构层内温度因太阳辐射和气温的昼夜变化而呈现出周期性变化,并随着路面结构深度增加,温度变化幅度逐渐减少,路表昼夜温差高达22.5 ℃,距路表63 cm处的路基温度变化幅度却仅有2 ℃。整个路面结构层内最高温度出现在距路表2 cm左右的SMA层内,出现时间在14∶00左右。由于湿热地区典型的气候特征,路面结构层内温度在夜间比路表和大气温度更高,这是由于湿热地区夏天温度高,太阳辐射强,白天路面及整个路基吸收太阳辐射热量,虽然夜间气温有所下降,但导热慢使路面结构层内部热量无法快速传导,当温度还没来得及下降时气温又往上升了。路面结构层内升温和降温速度最快的都出现在距路表2 cm处的SMA层内,升温速度最快的时刻在10∶00左右,降温速度最快的时刻在下午日落18∶00左右。结构层内最低温度出现在距路表2 cm左右的SMA层内,出现时间在日出前6∶00左右。路表温度的波动与大气温度波动较为相似,并且随路面结构深度的增加,温度波动滞后时间逐渐增加。

2.2 冬季低温期湿热地区沥青加铺层温度场

由图4可知,在冬季低温期,沥青路面加铺层路表下2 cm处温度最低,最低温度达0 ℃,各时刻温度都比路表及路面各结构层温度低。路面结构层内各点温度最低时刻大约在6[KG-0.8mm]∶[KG-0.8mm]00-8[KG-0.8mm]∶[KG-0.8mm]00,温度最高时刻大约在12[KG-0.8mm]∶[KG-0.8mm]00-14[KG-0.8mm]∶[KG-0.8mm]00。路面结构层内各点温度变化规律比较相近,升温速度快,降温速度相对比较缓慢。

从图5、图6可以看出,冬季寒冷时节,湿热地区水泥混凝土路面沥青加铺结构层内距路表2 cm处的SMA中温度最低,在10 cm以内的结构层温度都比路表温度低。加铺层内温度随路面结构深度变化先降低,而后逐渐升高。温度梯度随路面结构深度增加而减小,到旧路基中已经趋于零。

2.3 不同季节沥青加铺层温度分布

由图7可知,不同季节、月份的路面结构层内温度随大气温度和太阳辐射量的变化而波动,夏季路面结构层内温度普遍比冬季温度高。而且,无论夏季还是冬季,路面结构层内温度最高处在距路表2 cm处,这是因为距路表一定深度内辐射吸收的热量比对流换热而散失的热量多。但随路面结构深度的增加,温度逐渐趋于稳定常态,路面结构层内的温度梯度随深度的增加而呈现衰减的趋势。

因此,无论是夏季高温期还是冬季寒冷期,路表2 cm处温度都是极端高温和极端低温区,沥青加铺层的高温车辙、低温开裂等病害都与其有关。

灰色关联分析是一种分析系统影响因素主次的方法,作为一种系统分析技术,可分析系统中各因素的关联程度[10]。根据湿热地区水泥混凝土路面沥青加铺层现场温度场测试数据,选取2008年4月到10月的20组现场测试结果,对路表下2 cm处最高温度的影响因素进行灰关联度分析,影响因素选取日最高气温(℃)、日太阳总辐射量(MJ/m2)、风速(m/s)和空气相对湿度(%)。数据统计见表1。

利用表1中的数据,计算各影响因素与路表下2 cm处最高温度之间的灰关联度为:E1=0.996 443(路表下2 cm处最高温度与日最高气温的灰关联度),E2=0.999 024(路表下2 cm处最高温度与日太阳总辐射量的灰关联度),E3=0.978 148(路表下2 cm处最高温度与日平均风速的灰关联度),E4=0.990 902(路表下2 cm处最高温度与日平均空气相对湿度的灰关联度)。灰关联度顺序为:E2>E1>E4>E3(见图8)。

由此可見,对于湿热地区沥青加铺层温度场影响最大的因素是日太阳总辐射量,其次是日最高气温、相对湿度、风速。湿热地区大多在赤道附近,太阳辐射强度大,日最高气温高,空气湿度大,从而引起沥青加铺层车辙病害。

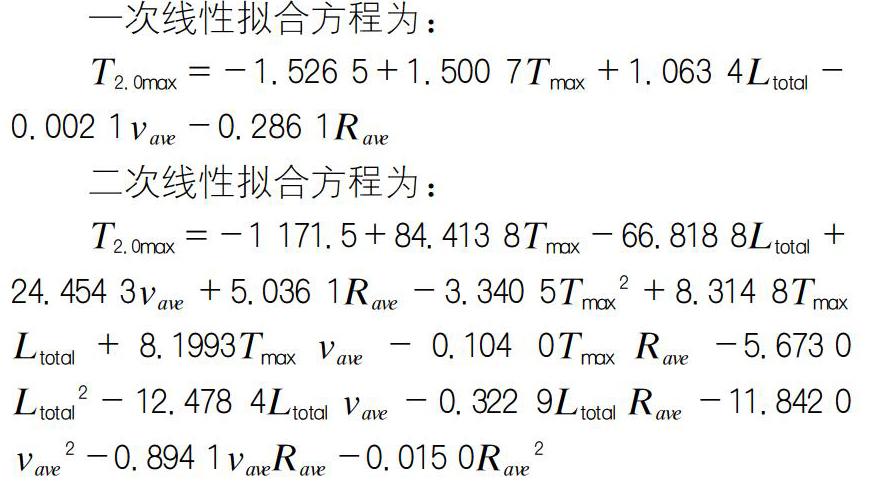

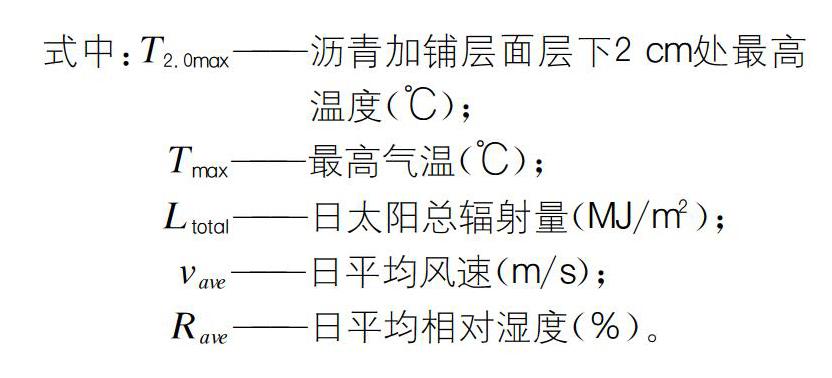

湿热地区沥青加铺层温度场测试结果表明:同一时刻下沥青加铺层内温度最高出现在沥青路面面层下2 cm处。以沥青加铺层路表下2 cm处最高温度为因变量,利用表1中数据,选取日最高气温、日太阳辐射总量、日平均风速、日平均相对湿度为自变量,采用Matlab软件对现场测试结果进行拟合回归分析,进一步研究湿热地区沥青加铺层温度场的影响因素。回归分析结果见表2。

从一次、二次线性拟合结果可知,在沥青加铺层路表下2 cm处最高温度与日最高气温、日太阳辐射总量、日平均风速、日平均相对湿度具有较好的线性关系,一次、二次线性拟合绝对误差均值分别为0.77 ℃、0.29 ℃,相对误差均值分别为1.79%、0.69%,计算误差很小。因此,选用一次或二次线性拟合方程均可作为湿热地区加铺层层内最高温度(路表下2 cm处)的预测方程,二次线性拟合方程计算精度较高,计算误差相对较小。实测加铺层层内最高温度与一次、二次线性拟合方程计算结果见图9。

5 结语

(1)沥青加铺层路面结构内温度因太阳辐射和气温的昼夜变化而呈现出周期性变化,并随着路面结构深度增加,温度变化幅度逐渐减少。无论是夏季高温期还是冬季寒冷期,路表2 cm处温度都是极端高温和极端低温区。

(2)根据沥青加铺层温度场测试数据,灰色关联分析路表下2 cm处最高温度的影响因素,对于湿热地区沥青加铺层温度场影响最大的因素是日太阳总辐射量,其次是日最高气温、相对湿度、风速。

(3)应用Matlab软件,得出基于多影响因素的路表下2 cm处最高温度线性回归方程,计算的绝对误差<1 ℃,相对误差<2%,为进一步预测沥青加铺层温度场打下基础。

参考文献:

[1]王松根,陈拴发.水泥混凝土路面维修与改造[M].北京:人民交通出版社,2011.

[2]陈拴发,杨 斌,马庆雷,等.水泥混凝土路面沥青加铺层设计与施工[M].北京:人民交通出版社,2011.

[3]杨 斌.旧水泥混凝土路面沥青加铺层结构研究[D].西安:长安大学,2005.

[4]刘荣辉,钱国平,郑健龙.周期性气候条件下沥青路面温度场计算方法研究[J].长沙交通学院学报,2002,18(2):71-74.

[5]孙立军,秦 健.沥青路面温度场的预估模型[J].同济大学学报(自然科学版),2006,34(4):480-483.

[6]贾 璐,孙立军,黄立葵,等.沥青路面温度场数值预估模型[J].同济大学学报(自然科学版),2007,35(8):1 039-1 043.

[7]康海贵,郑元勋,蔡迎春,等.实测沥青路面温度场分布规律的回归分析[J].中国公路学报,2007,20(6):13-18.

[8]胡小圆.沥青路面温度场的测试与分析[D].西安:长安大学,2011.

[9]张乃计,梁乃兴,朱亚平.影响沥青路面温度场的气象要素分析[J].重庆交通大学学报(自然科学版), 2011,30(6):1 327-1 330.

[10]张岐山,郭喜江,邓聚龙.灰关联度分析方法[J].系统工程理论与实践,1996,8(8):7-11.

[11]李祖仲,王伯禹,陈拴发.路表轴载对复合式路面应力吸收层结构内力的影响[J].长安大学学报(自然科学版),2012,32(1):20-25.

作者简介:陈 全(1974—),硕士,高级工程师,研究方向:高速公路运营管理。