钱学森的文艺情怀

冯亚

钱学森是我国航天事业的奠基者和享誉世界的杰出科学家。2009年钱学森去世时,外媒评价“钱学森是上帝送给中国人的礼物”。对于钱学森在20世纪50年代冲破美国的种种阻挠辗转回国报效国家的爱国壮举以及他在中国“两弹一星”事业中的卓越贡献,人们耳熟能详。而他在科学技术以外的造诣,譬如他的文艺情怀和在文艺理论建设方面的贡献却鲜为人知。

文学艺术修养的养成

钱学森出生于1911年,他的父亲钱均夫曾留学日本学习教育、历史、地理,博学多才,尤其喜欢古典文学、诗书、绘画,曾做过中学校长,并在北洋政府时期的教育部任职。他的母亲章兰娟是杭州富商的女儿,知书达理、聪颖过人。钱学森很小的时候就在母亲的指导下背诵唐诗宋词,由此培养了最初的文学修养。父母为钱学森营造了一个和谐而又充满文化的家庭氛围。

1914年,钱学森一家由杭州迁至北京。钱均夫重视教育,来北京后即送钱学森去刚刚开办的蒙养院(幼儿园)。在钱均夫的安排下,钱学森后来就读于北京师范大学附属小学和北京师范大学附属中学。这些学校的教育理念在当时是非常先进的。学校不但重视对学生知识的培养,还重视美育。钱学森在学校喜欢上了诗词、书法、美术和音乐等。他曾回忆教授书法的于士俭老师:“他写什么体的字,就极像什么体的字,书法非常好,使你不得不喜爱书法艺术。”他回忆美术老师——后来成为著名国画大师的高希舜,曾在暑假里“教画西洋画,父亲很支持我去,我买不起油彩就用水彩学画,也学画中国画,后来我画得还不错”。钱学森的国文老师是董鲁安(后改名于力),思想进步,教读鲁迅的著作和中国古典文学作品。钱学森的音乐老师用一部手摇的机械唱机放些唱片,钱学森后来回忆,“贝多芬憧憬世界大同的声响(贝多芬第九交响曲),一直在我心中激荡。”

1929年,钱学森考入国立交通大学机械工程系。课余时,他是学校乐队的次中音号手,练习刻苦,男生宿舍里经常能听到他的号声。钱学森非常喜欢音乐,省吃俭用,拿省下的钱去上海兰心大戏院听音乐会。进步音乐家李元庆是钱学森的表弟,在李元庆的影响下,钱学森接触到更多的音乐形式和风格。大学期间,钱学森广泛阅读文艺理论方面的书籍。例如他曾阅读过一位匈牙利社会学家以唯物史观创作的《艺术史》,认识到艺术与社会,以及艺术与人类信仰的渊源,使他大开眼界。他还如饥似渴地读了普列汉诺夫的《艺术论》、布哈林的《唯物论》、西洋哲学史和胡适刚刚出版的《中国哲学史大纲》。通过对哲学与艺术理论的学习,钱学森加深了对艺术作品中艺术美的感知,学习了艺术分析的方法。

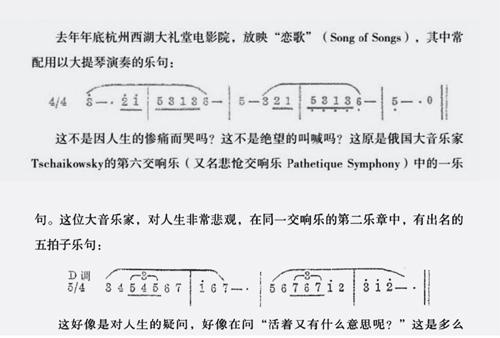

1935年,他在《浙江青年》第四期发表了一篇题为《音乐和音乐的内容》的文章。文中讨论了音乐的美、音乐的形态与内容的关系。文章用音乐学作品分析的方法,重点讨论了美国电影《The Song of Songs》(文中译为《恋歌》)中的配乐,阐释了音乐与情感、电影画面、电影内容的关系。文章论点清晰、论证严谨、文风朴实。

在北京师大附中读书时的钱学森

1935年,钱学森考取庚子赔款公费留美生,赴美国麻省理工学院学习,次年以优异成绩获得航空工程硕士学位。在波士顿的一年,古典音乐是钱学森唯一的娱乐,1935年至1936年波士顿交响乐团举办的20场音乐会,他一场没有错过。1936年,钱学森入加州理工学院攻读博士学位,师从世界著名空气动力学大师冯·卡门教授。1939年6月,钱学森取得加州理工学院航空和数学博士学位,后在该校任教。假日里,他常常与同事一起去听洛杉矶交响乐团的音乐会,让思绪随着美妙的乐曲任意飞扬。

1935年,錢学森在《浙江青年》第四期发表的文章《音乐和音乐的内容》(部分)

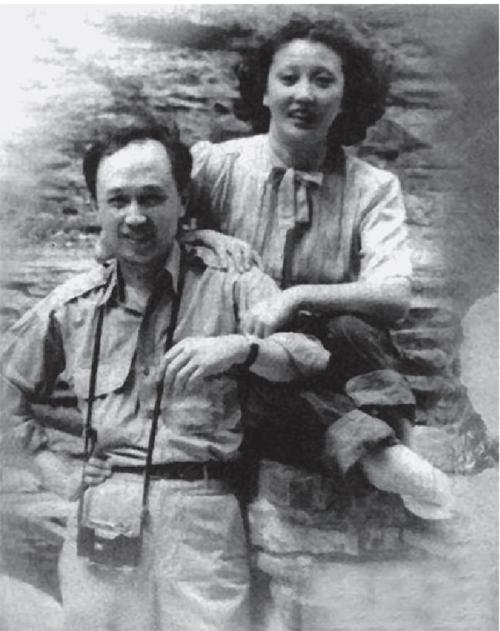

1947年,钱学森与青梅竹马的蒋英结婚。蒋英的父亲蒋百里是我国著名的军事理论家,曾在日本和德国留学,后随梁启超赴欧洲考察,著有《欧洲文艺复兴史》。蒋英从小学习钢琴,后随父赴欧洲,并留在德国学习声乐。她擅长演唱欧洲歌剧、德国艺术歌曲,也是中国最早一批演唱中国艺术歌曲的歌唱家。结婚后,蒋英随钱学森到美国生活。钱学森购买了一架三角钢琴,作为新婚礼物送给蒋英,音乐伴随二人的日常。蒋英后来回忆:“那时候,我们都喜欢哲理性强的音乐作品,学森还很喜欢美术,水彩画也画得相当出色。因此,我们常常一起去听音乐、去看美展。我们的业余生活始终充满着艺术气息。不知为什么,我喜欢的,他也喜欢……”在被美国政府软禁的五年里,没有自由,钢琴也被扣押,钱学森和蒋英就以竖笛和吉他二重奏点缀自己的生活。

科技和文艺结合的思考

1955年钱学森携家人克服重重困难回到祖国,投入到火热的社会主义建设中。刚回国那一年,他身背照相机,用胶卷记录下所见景象。后来,他发现照相的花费过大,只好放弃。随着工作任务的日趋繁重,钱学森属于自己和家人的时间越来越少。蒋英在中央音乐学院从事声乐教学工作,钱学森忙于科研,经常出差。二人在工作上没有交集,都很忙,但只要有时间,他们就会交流艺术。钱学森没时间听蒋英的演唱,蒋英就录下来,等钱学森回家后拿给他听。天长日久,钱学森不仅养成了较高的音乐素养,而且还能模仿演唱一些艺术歌曲和歌剧的片段。退休后的蒋英经常在家义务辅导慕名而来的学生练习声乐。一天午饭后,钱学森的房间传出圆润淳美的歌声,工作人员以为又有男高音来家上歌剧课了。可是上楼一看,原来是80多岁的钱学森正在笑眯眯地一展歌喉。

钱学森会在有限的闲暇时间带上家人去逛北京的琉璃厂,美术馆、荣宝斋是他经常流连的地方,有时赏画,有时也延承父辈的雅趣——购买中国画以收藏。他常说:中国绘画是东方一绝,它集绘画、书法、诗词、篆刻为一体,西方人学不了,是中华文化的骄傲。出差的时候,钱学森不忘去各地的名胜古迹看看,尤其对中国的园林建筑情有独钟,他认为与周围的山水风景融为一体的中国园林不仅美不胜收,而且体现了中国人的天人观。晚年,他对中国城市建设提出“山水城市”的设想,与他对园林建筑的心得分不开。

20世纪80年代,钱学森从国防科技工作的领导岗位上退休后,基本谢绝一切的社会兼职,不题词,不剪彩,不迎合任何内容空洞的活动,甚至不参加离开北京的活动。退休后的钱学森生活很充实,每天都在学习与思考,其中不乏对科技和艺术的思考。1994年,钱学森出版了专著《科学的艺术与艺术的科学》,他在该书的前言中写道:“当然(我们)不忘中国5000年辉煌的文艺传统,但我们在21世纪要利用最新的科学技术成果发扬这一文艺传统”。书中他用科学家的思维展开对艺术的分析,大力提倡艺术与科学结合,推进创新,提升人民的生活品质。他从逻辑思维、形象思维、灵感思维的特点、关系,以及不同的思维对艺术创作和科技创新的独特作用,分析了文艺与科技是不能割裂的。

他更是用自己的经历现身说法:“蒋英对我的工作有很大的帮助和启示,这实际上是文艺对科学思维的启示和开拓!在我对一件工作遇到困难而百思不得其解的时候,往往是蒋英的歌声使我豁然开朗,得到启示。这就是艺术对科技的促进作用。至于反过来,科技对艺术的促进作用,那是明显的——如电影、电视等。”

钱学森和夫人蒋英

钱学森希望科学技术工作者要多和文学艺术家交朋友。他常说,文学艺术家掌握最动人的表达手段,但他们不清楚科学技术人员头脑中想的是什么,他们又如何表达科学技术呢?例如宏伟的葛洲坝,只画张大坝竣工后的全景图,是合乎科学的,但没有气魄,不动人。我们多么希望画家能用他的笔创造出一幅葛洲坝的宏图激励日夜为大坝奋战的大军啊!

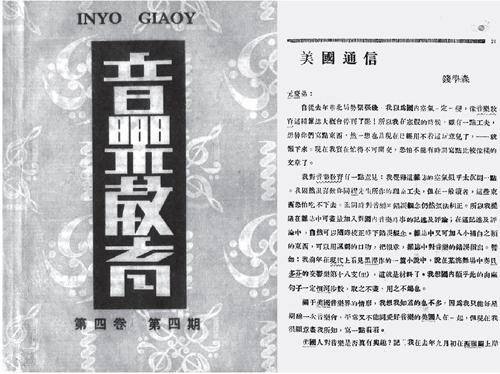

钱学森介绍美国音乐界情况的《美国通信》一文刊发于1936年《音乐教育》第四卷第四期。

钱学森认为科学技术现代化一定会带动文学艺术现代化。从文艺发展的历史看,是科学技术的发展为文艺的表达提供了各式各样的工具。没有电影技术,就没有电影艺术;没有照相技术,就没有摄影艺术;没有现代電子技术的发展,也就没有作为文艺的一种表达工具的电视。而广播,离不开电子声学装置,比如说微声器、扬声器那一套,现在还有多声道录音……他强调,科学技术的发展对文学艺术表达方式方法的影响,过去可能是不自觉地为文艺工作者所用,现在我们应该自觉地去研究科学技术与文学艺术之间的这种相互作用的规律,使科学技术为创造社会主义文艺服务。他也一直关注着随着科学技术的发展,可能会出现的文艺的新形式。当卡拉OK(钱学森称为录音伴奏)走入大众视野时,他对电子计算机与作曲的结合充满期待。晚年他还关注了灵境艺术(虚拟现实)、激光焰火、旋

转舞台、舞台强光源、分轨录音、环视电影(环幕电影)、展览馆的自动化程序控制、灵像(动艺)等。

钱学森的艺术兴趣广泛,除了文学、音乐、美术、摄影、建筑园林以外,他认为只要是美的,都应该属于文艺学的范畴。钱学森将对美的追求自觉地融入了理论思考和顶层设计。1986年11月9日,他与陶文台的通信中这样写道:“我认为要把烹饪上升为一门艺术,尚需有真正的烹饪艺术理论,即建立一门以味觉、嗅觉、口感以及形象为基础的艺术理论,然后再升华到哲学——烹饪美学。没有这些工作,烹饪终难登上艺术的殿堂。”今天我们回看钱学森30年前的观点,不禁感叹他的超前预测和宏大设想。钱学森在文艺理论建设方面的卓越贡献,更体现出他是一位学贯中西,纵横文理,心忧天下的智者。(责任编辑 杨琳)