架空输电线路对自然保护区土地利用转移的影响研究

陈 涛,张小庆,蔡 勇,王 晟,陈 曦

(1.国网湖北省电力有限公司,湖北 武汉 430077;2.中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司,上海 200001)

0 引言

般来说,架空输电线路线性走线的具体走向和位置受城市规划区、居民集中区、生态敏感区等多种因素制约,因此常有因无法避让而进入自然保护区实验区的情形[1-2]。由于架空输电线路点式占地、空中走线、不砍伐通道的特点,其对所涉及自然保护区生态环境的影响途径主要是塔基(杆塔基础)永久占地。塔基永久占地导致原有土地利用功能丧失,土地利用类型发生转移[3-5],不同土地利用类型的变化首先反映在面积变化上。因此,本研究选取涉及自然保护区的典型500 kV交流架空输电线路,从塔基占地面积和类型切入,定量研究土地利用动态变化,分析自然保护区受架空输电线路影响的程度。

1 研究对象选取

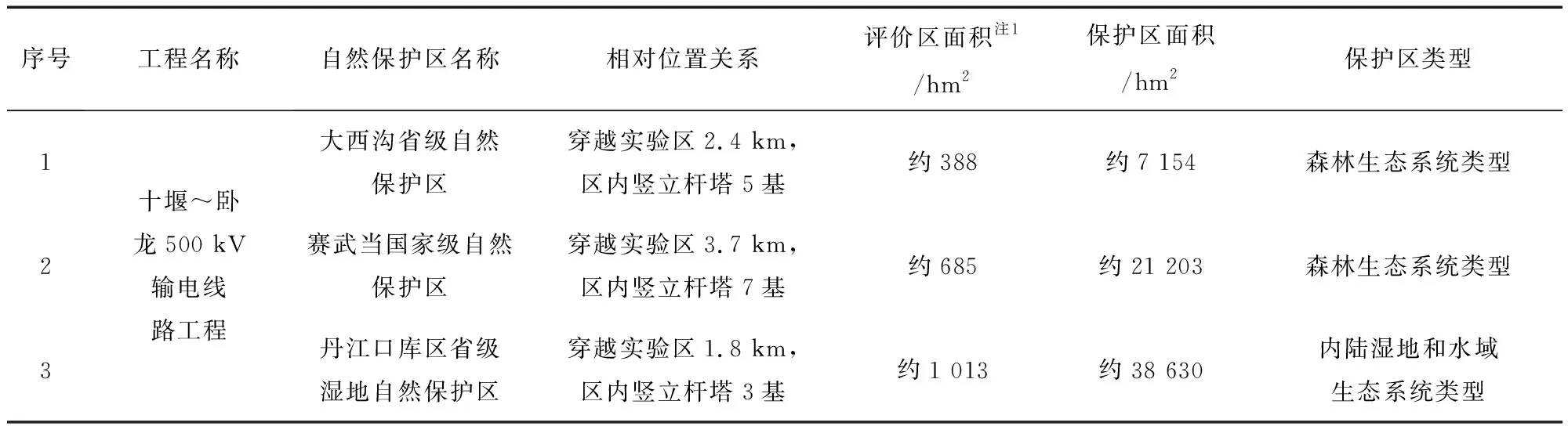

湖北省十堰~卧龙500 kV单回交流架空输电线路工程途径湖北省十堰市和襄阳市,线路路径全长约225 km,沿线自然生态环境良好。由于受城市规划、地形条件等限制无法完全避让而穿越沿线多个自然保护区的实验区,典型性和代表性强。本研究选取该工程穿越大西沟省级自然保护区实验区、赛武当国家级自然保护区实验区及丹江口库区省级湿地自然保护区实验区段计算土地利用面积变化、构建土地利用转移矩阵。研究对象基本概况见表1。

表1 研究对象基本概况

注1:评价区总面积指输电线路两侧边相导线外各1 km范围内的带状区域。

2 土地利用类型的解译与计算

2.1 土地利用类型的解译

采集工程沿线SPOT5高分辨率影像作为源数据,基于ArcGIS平台对其进行校准、拼接、切割等预处理,将原始影像重采样成5 m分辨率,借助面向对象的遥感解译软件eCogniton 8.0,采用人机交互式解译方法提取工程评价范围内的土地利用数据。土地利用遥感信息提取及解译过程见图1。

2.2 土地利用转移矩阵计算与构建

首先将已解译获得的评价范围内工程前后的土地利用类型数据载入到ArcGIS中,然后对两图层数据进行空间叠置分析,通过获取属性表值即可汇总各土地利用类型的相互转移面积,形成土地利用面积转移关系的初步矩阵。再根据初步矩阵的相关数据进行相关指标的计算分析(转出、转入率,KT值、RT值),构建完整的土地利用转移矩阵[6-8]。

土地利用转移的相关指标计算公式如下:

KT=(Ub-Ua)/Ua×1/T×100%

(1)

式中,KT表示单一土地利用动态度;Ua、Ub分别为研究期初和期末某类用地面积;T为研究时段长。当T的时段设定为年时,K值就是该研究区某种土地利用类型的年变化率。

RT=(ΔLUi/LUi)/(ΔLU0/LU0)

(2)

式中,RT为土地利用转出强度;ΔLUi为研究期内i类用地转出面积;LUi为初始期i类用地面积;ΔLU0为评价区总转出面积;LU0为初始期评价区总面积。

其中,KT——单一土地利用类型动态度,表示研究区域一定时间范围内某种土地利用类型的数量变化情况,可定量描述区域一定时限内的土地利用变化速度,比较土地利用变化的区域差异和预测未来土地利用变化趋势。

RT——土地利用转出强度,可定量描述某种土地类型转出率与整体土地转出率的倍数关系,比较土地利用变化的区域差异和分析、预测区域一定时限内的土地利用转移的动力结构。RT>1表示该类型用地转出强度大于全评价区转出强度,反之则小于整体转出强度;当RT>5时,认为该类型用地转出强度显著大于全评价区转出强度[9-12]。

3 自然保护区内土地利用转移

3.1 大西沟省级自然保护区段

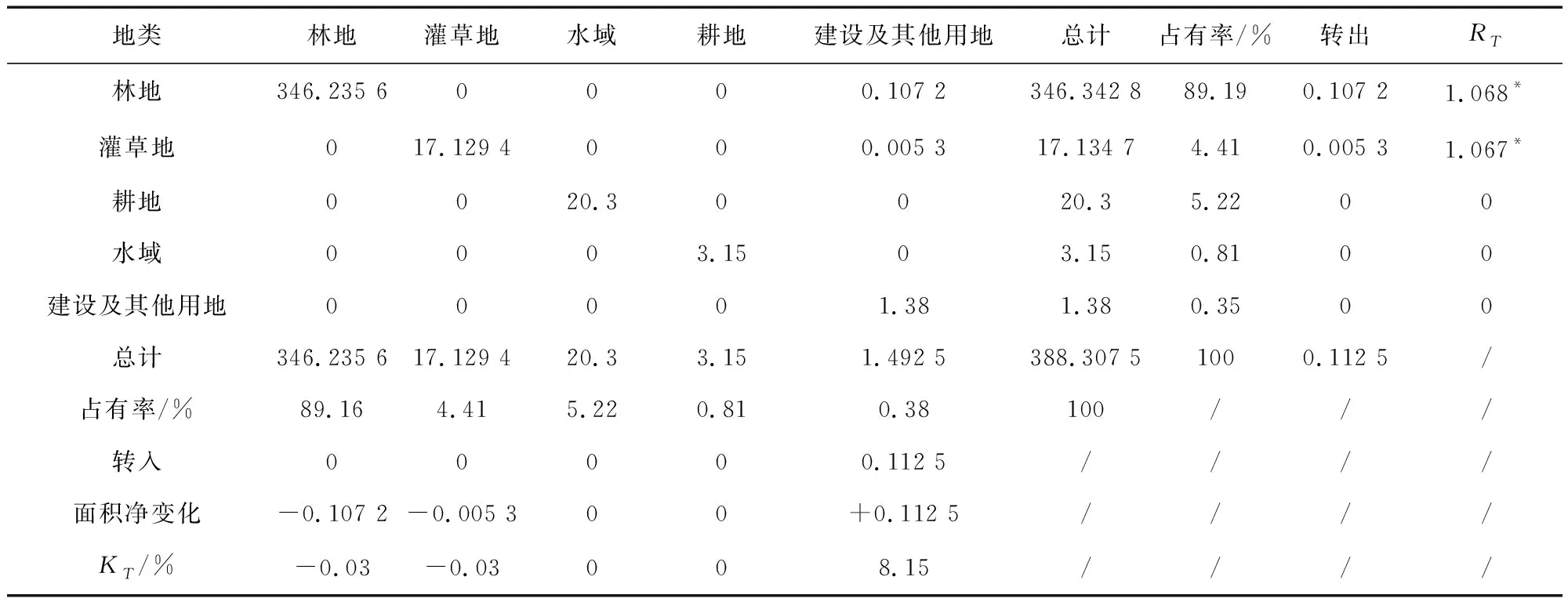

从表2土地利用现状来看,该段工程沿线区域土地利用类型主要为林地,其面积占评价区面积的89.19%,加上灌草地面积合计占评价区面积的93.6%,说明该段工程沿线区域植被覆盖度高,生态环境良好。工程永久占地全部占用林地和灌草地,面积分别为0.107 2 hm2和0.005 3 hm2,该部分占地类型全部转移为建设用地,建设用地面积合计增加0.112 5 hm2。

根据表2土地利用转移矩阵,评价区林地和灌草地转出强度RT值分别为1.068和1.067与整体转出强度基本相当,林地虽然转出面积较大,但面积占比也较大;灌草地的转出面积小,但总面积也较小,因此二者转出强度基本一致。从KT看,林地和灌草地动态变化不大,差值仅为-0.03,建设用地动态变化较大,达到了+8.15,这是由于工程所在评价区内的建设用初始地面积很小,新增转移的土地类型又全部为建设用地,因此变化较大,但土地转移后评价区内的建设用地面积占比仍较小,仅从初始阶段的0.35%增加至0.385%。

表2 大西沟自然保护区段土地利用转移矩阵 hm2

注:*表示该类型用地转出强度大于总土地利用转出强度。

3.2 赛武当国家级自然保护区段

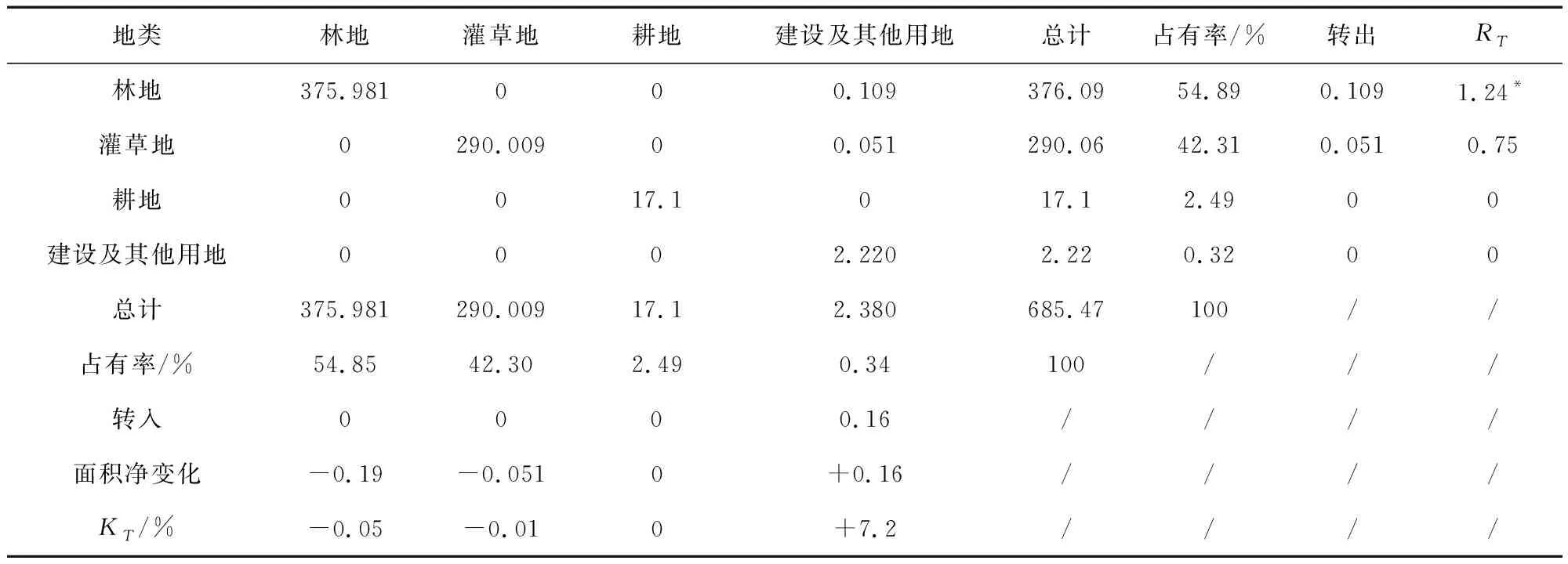

从表3土地利用现状来看,该段工程沿线区域土地利用类型主要为林地和灌草地,分别占评价区面积的54.89%和42.31%,说明该段工程沿线区域植被覆盖度高,生态环境良好。工程全部占用林地和灌草地,面积分别为0.109 hm2和0.051 hm2,该部分占地类型全部转移为建设用地,建设用地面积合计增加0.16 hm2。

根据表3土地利用转移矩阵,评价区林地和灌草地转出强度RT值分别为1.24和0.75,林地转出强度略高于整体转出强度,但不显著;灌草地土地转出强度略低于整体转出强度。从KT看,林地和灌草地动态变化不大,差值仅为-0.05和-0.01,建设用地动态变化相对较大,达到+7.2,原因同样是工程所在评价区内建设用地初始面积小,新增转移的土地类型全部为建设用地,但土地利用转移后评价区内的建设用地面积占比仍很小,仅从初始阶段的0.32%增加至0.34%。

表3 赛武当自然保护区段土地利用转移矩阵 hm2

注:*表示该类型用地转出强度大于总土地利用转出强度。

3.3 丹江口水库国家级自然保护区段

从表4土地利用现状来看,该段工程沿线区域主要为林地和灌草地,其面积合计占评价区面积的75.58%,说明该段工程沿线生态环境良好。工程永久占地类型为林地、灌草地和耕地,面积分别为0.09 hm2、0.094 5 hm2和0.063 hm2,并全部转移为建设用地,建设用地面积合计增加0.247 5 hm2。

根据表4土地利用转移矩阵,林地、灌草地和耕地的RT值分别为1.023、0.954和2.593,其中林地、灌草地转出强度与整体转出强度基本相当;耕地转出强度高于整体转出强度,但不显著。从KT看,由于该段工程评价区面积范围相对较大,初始面积远大于其他段工程,因此林地、灌草地和耕地动态变化较小,差值仅为-0.09、-0.094 5和-0.063;新增转移的土地类型均为建设用地,由于评价区内建设用地初始面积也较大,因此增加也不明显,仅为+0.72,土地利用转移后评价区内的建设用地面积占比仍很小,仅从初始阶段的3.36%增加至3.39%。

表4 丹江口水库国家级自然保护区段土地利用转移矩阵 hm2

3.4 总体评价

综上所述,架空输电线路穿越自然保护区实验区通常生态环境良好,植被覆盖度高,导致林地、灌草地占比较高,建设用地的占比较低。单一土地利用类型的转出强度RT由架空输电线路塔基占用该类型土地的面积大小决定,占用面积越大RT值就越大;同时RT又与整个评价区的面积相关,评价区面积越大,RT就越小;对于架空输电线路而言,由于占地面积相对较小的特点,单一土地利用类型的转出强度和整体土地利用转出强度变化均不显著,对评价区土地利用格局影响轻微,对整个自然保护区的土地利用格局影响更小。

架空输电线路塔基占地类型会全部转移为建设用地,因此在建设用地面积初始占比越小的评价区,建设用地动态度KT在工程建设前后的变化就越大,且全部为转入;同样由于架空输电线路塔基占地面积相对较小的特点,建设用地面积增加量占评价区面积的比例很小;其他土地利用类型由于全部为转出且初始面积较大,因此KT均为负值或零,并变化不显著,不会改变评价区土地利用原有格局。

因此,架空输电线路穿越自然保护区实验区时,应避免占用生态价值相对较高的林地和灌草地,尽可能占用建设或其他用地类型,减弱林地、灌草地的转出强度,减轻生态环境影响程度;架空输电线路塔基占地类型虽全部转移为建设用地,但由于塔基除四个塔腿处水泥硬化区域外,其他区域均可恢复成灌草地或耕地功能,降低对生态环境的影响。

4 结论与讨论

(1)研究架空输电线路对自然保护区的生态影响,首先应基于架空输电线路一般仅可能涉及自然保护区实验区(核心区、缓冲区为法律禁止进入区域),以及架空输电线路塔基点式占地、线路空中走线的基本特征,本文对土地利用转移的研究亦是基于此前提。

(2)架空输电线路穿越自然保护区实验区的3个具体实例中,林地和灌草地转出强度RT值分别为1.068和1.067、1.24和0.75、1.023和0.954,单一土地利用类型的转出强度和整体土地利用转出强度均较弱。

(3)由于自然保护区内土地利用类型中建设用地初始面积占比一般较小,而输电线路塔基占地全部转移为建设用地,因此建设用地动态变化值较大,3个具体实例中建设用地动态度KT值分别为+8.15、+7.2和+0.72。又由于架空输电线路塔基点式占地、面积相对较小的特征,就评价区而言,建设用地增加量很小,各土地利用类型占比不会发生较大变化,3个具体实例中土地转移后,评价区内的建设用地面积分别从初始阶段的0.35%增加至0.385%、0.32%增加至0.34%、3.36%增加至3.39%,占比仍很小,对评价区土地利用格局影响轻微,对整个自然保护区的土地利用格局影响亦更为轻微。

(4)工程占地改变原有土地利用类型和功能是架空输电线路生态环境影响的主要途径,通过土地利用转移矩阵实例分析表明架空输电线路穿越自然保护区实验区时对评价区及整个自然保护区土地利用的格局和功能影响轻微,不会影响评价区及自然保护区整体生态功能和结构。