2019冠状病毒病(COVID-19)暴发疫情下公众焦虑状况及其影响因素

陈苏虹 戴俊明△ 胡 俏 陈 浩 王 一 高俊岭 郑频频 傅 华

(1复旦大学公共卫生学院预防医学与健康教育教研室 上海 200032;2浙江工业大学管理学院全球浙商发展研究院 杭州 310014)

2019年12月新型冠状病毒肺炎[简称新冠肺炎,WHO 于 2020年2月11日正式命名为2019 冠状病毒病(coronavirus disease 2019,COVID-19)]在武汉陆续出现并逐渐蔓延,至2020 年1 月30 日全国已有近1万例确诊病例[1],超过2003年严重急性呼吸系统综合征(severe acute respiratory syndrome,SARS)的感染数,且病例数不断攀升。面对这一突发公共卫生事件,且因其不确定性与复杂性,公众容易出现心理应激反应,如疑病、焦虑、抑郁、强迫心理等,若不及时进行干预,可能会过度损耗心理能量,降低机体抵抗力,造成疾病易感、心理障碍和群体性心因性反应等一系列问题[2-3]。这些应激反应中,最常见的就是焦虑障碍,而广泛性焦虑障碍(generalized anxiety disorder,GAD)又是其最常见的表现形式[4-5]。GAD 通常以对事件过分担心或恐惧为特征,并伴有高度紧张、不安和易怒情绪,可能会导致躯体症状,如坐立不安、疲劳、肌肉僵硬等。心理弹性作为面对逆境、压力等能很好适应的一种心理特征,与心理健康和生活质量密切相关[6]。焦虑的发生与遗传、环境和心理社会因素密切相关[3]。虽然对于突发公共卫生事件对公众心理状况的影响已有不少研究[7-8],但对于 COVID-19 疫情相关的具体压力源、心理弹性与焦虑的关系研究较少。为了解疫情下公众的心理健康状况,我们通过线上问卷方式调查并分析公众焦虑和心理弹性的情况,并探讨疫情相关的压力来源,为应对疫情相关公众心理健康干预提供指导依据。

资料和方法

研究对象于2020年1月31日至2月2日COVID-19暴发期间,采用方便抽样法将受到疫情影响的成年人为研究对象。纳入标准:年龄为18~85 周岁,能够使用智能手机,同一微信号填写一次,知情同意参与本项研究。排除标准:填写时间<360 s(根据问卷总长度设置);同一个IP 地址填写份数超过5 个。以纳入排除标准为质量控制标准,排除不符合的问卷且要求答卷无逻辑错误,得到有效问卷。

调查方法本研究为横断面调查,采用方便抽样法开展COVID-19 疫情下公众心理状况调查,使用结构式问卷并以线上自填的形式通过问卷星在网络广泛发布填写。结构式问卷调查获取了多方面情况,其中媒体暴露与心理健康的关系研究已发表[9]。本研究选取人口学资料、焦虑、心理弹性与自拟压力源量表,以焦虑状况及其影响因素分析为切入点。

人口学资料问卷包括性别、年龄、文化程度、婚姻状况、职业类别、居住地类别、湖北暴露史、小区疫情等。湖北暴露史指2019 年12 月至调查时,本人与密切接触者是否到过湖北。

广泛性焦虑障碍量表(GAD-7)[10]GAD-7 最早于2006 年设计开发,用于广泛性焦虑的筛查及症状严重度的评估。共7个条目,采用4 级评分法,条目合计总分范围 0~21 分。0~4 分为正常,5~9 分为轻度焦虑,10~14 分为中度焦虑,15~21 分为重度焦虑。本研究中焦虑得分10 分(即以中度及以上)为截断点,即得分≥10 分为焦虑,否则为正常。本研究中该量表的 Cronbach’s α 系数为 0.947。

10 条目简易心理弹性量表(CD-RISC-10)[11]使用的是10 条目中文版量表,被广泛用于评估复原力,特别是应对逆境的能力。采用5 级评分法,条目合计总分范围0~40 分,分数越高反映心理弹性水平越高。 本研究中该量表在调查人群中的Cronbach’s α 系数为 0.949。根据分位数,将心理弹性分为低(<P25)、中(P25~P75)高(≥P75)3 组。

自拟COVID-19 疫情压力源量表用以评价所受到压力来源的情况。由8 个条目组成,因子分析显示为两维度,压力源1 即对COVID-19 的了解,包括:媒体信息太多难以辨识、需要防控的系统培训、对自身感染的担忧、对疾病预后有担忧;压力源2 即对传播风险的感知,包括:全面了解传播途径、对新增加患者数敏感、会熟练使用防护用具、感觉防护用具供应充足,根据同意程度打分(1 表示完全不同意,5 表示完全同意),各维度总分为4~20 分,Cronbach’s α 系数分别为 0.731和0.623。根据分位数,将压力源分为低(<P25)、中(P25~P75)高(≥P75)3组。

统计学分析将数据由问卷星中导出,用SPSS 19.0 软件进行统计分析。采用±s描述计量资料,以频数和百分比描述计数资料,统计方法包括成组资料的Pearsonχ2分析、Pearson相关分析和多元Logistic 回归分析。P<0.05 为差异有统计学意义。

结 果

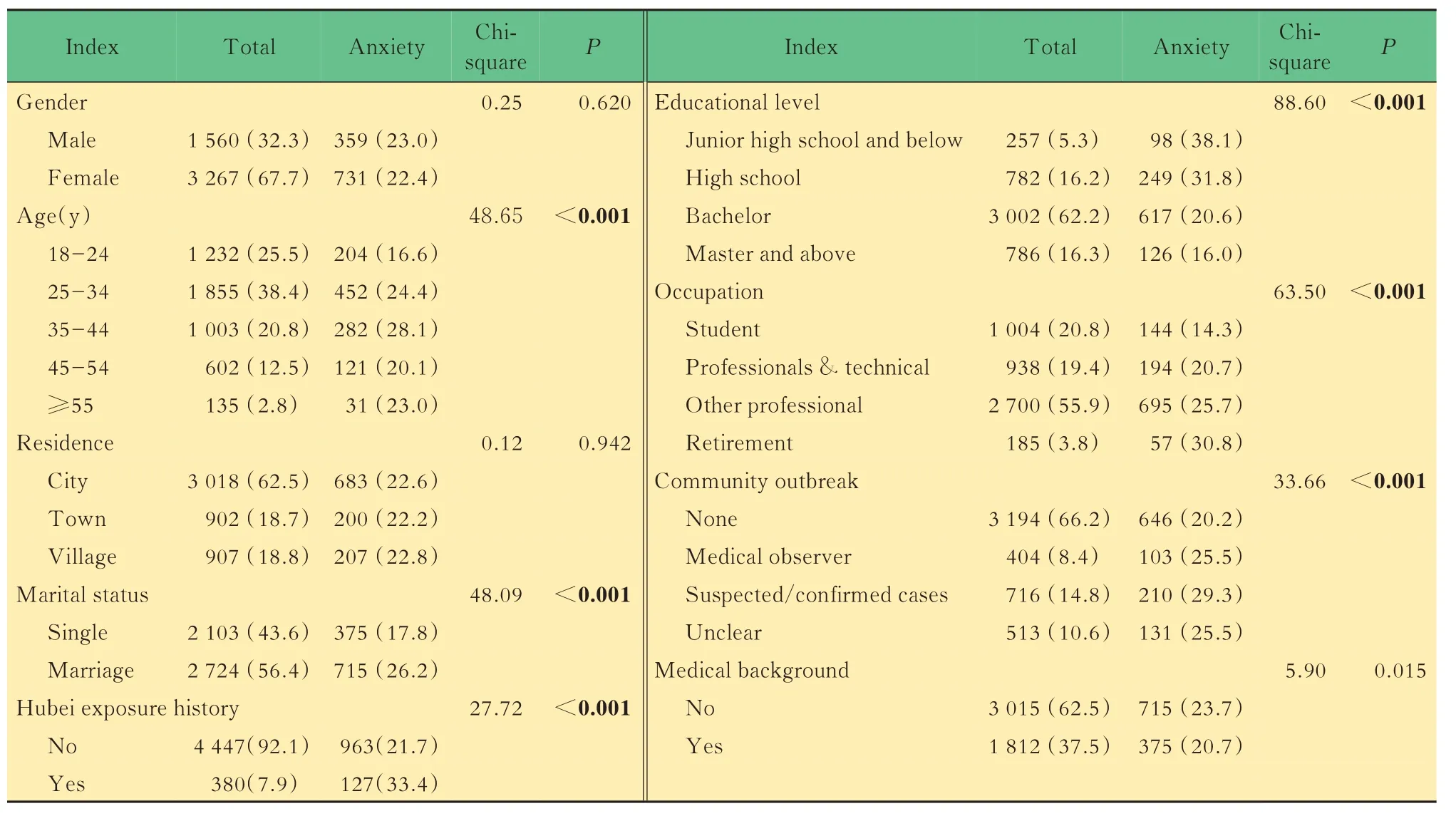

调查对象基本情况共获得有效问卷4 827 份。调查对象来自31 个省、自治区和直辖市,主要来源于鄂外(97.31%),年龄为 18~85 岁,平均(32.3±10.0)岁,女性占67.7%,居住在城市62.5%,未婚43.6%,高中及以下学历21.5%,学生、专业技术人员、非专业技术人员与离退休者分别占比20.8%、19.4%、55.9%与3.8%。仅7.9%调查对象表示本人或密切接触者有湖北暴露史,66.2%表示小区无疫情,37.5%表示亲属有医学教育背景(表1)。

表1 调查对象基本情况及焦虑现患率在不同人口特征间比较Tab 1 The basic information of the objects and their differences in the prevalence of anxiety in demographic and other factors[n(%)]

调查对象焦虑情况的单因素分析焦虑评分为6.29±5.48,55.3%的调查对象出现焦虑,其中轻度焦虑占32.7%,中度焦虑占13.0%,重度焦虑占9.6%。调查发现不同年龄、婚姻状况、文化程度、职业、小区疫情、湖北暴露史和亲属医学背景情况间中重度焦虑现患率差异有统计学意义(P<0.05),而在不同性别与居住类型之间差异不显著(P>0.05)。具体结果见表1。

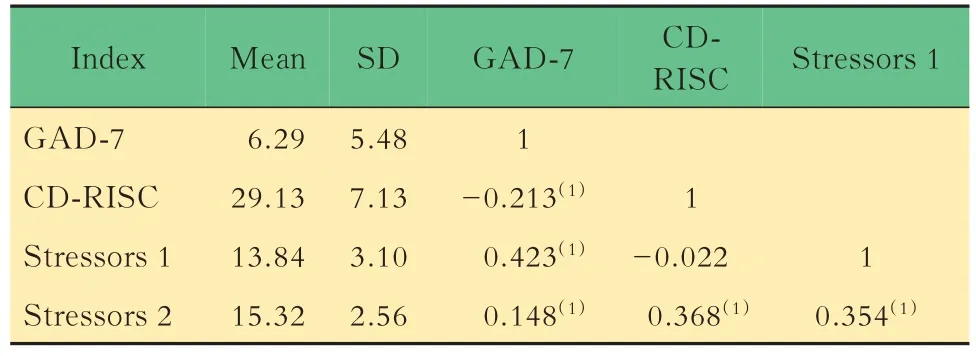

调查对象焦虑与心理弹性和压力源的相关分析焦虑评分为6.29±5.48,心理弹性得分为29.13±7.13,压力源 1 和压力源 2 分别为 13.84±3.10 和 15.32±2.56。Pearson 相关分析显示,疫 情初期公众焦虑得分与心理弹性呈负相关(r=-0.213,P<0.01),与压力源呈正相关(r1=0.423,P<0.01;r2=0.138,P<0.01);心理弹性与压力源 2 呈正相关(r=0.368,P<0.01),见表2。

表2 焦虑、心理弹性和压力源的相关分析Tab 2 Correlation analysis of anxiety,resilience and stressors

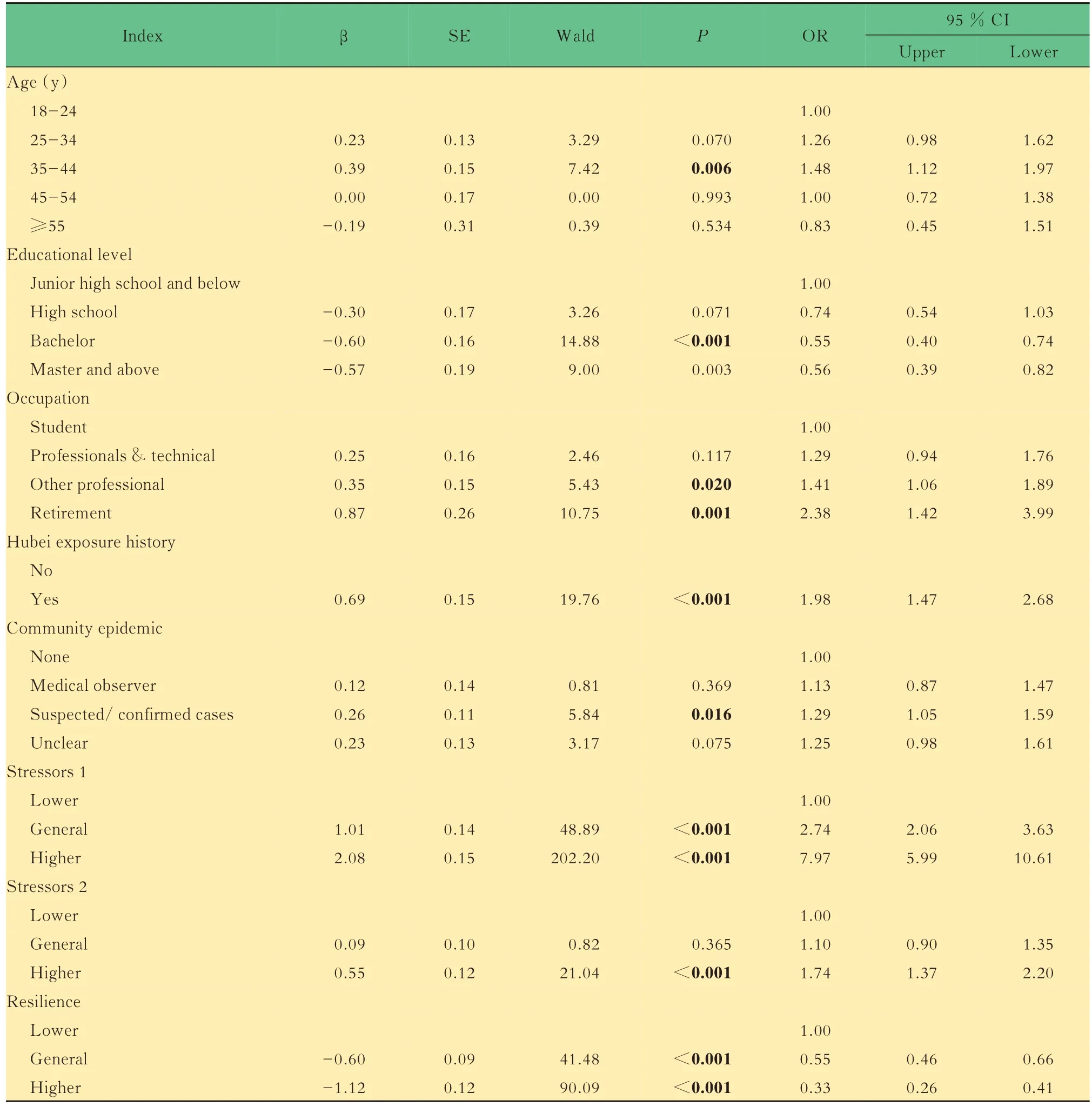

焦虑影响因素的二元Logistic 回归以中重度焦虑作为因变量,即取GAD-7≥10 分为截断值,将年龄、婚姻状况、文化程度、职业、小区疫情、湖北暴露史、亲属医学背景、心理弹性得分和压力源等各条目纳入自变量,通过逐步Logistic 回归进行分析(纳入P<0.05,排除P>0.20),发现本科及以上学历(OR=0.55~0.56,P<0.01)和心理弹性(OR=0.33~0.55,P<0.001)是焦虑的保护因素,年龄为35~44 岁(OR=1.48,95%CI=1.12~1.97)、离退休(OR=2.38,95%CI=1.42~3.99)和非专业技术人员(OR=1.41,95%CI=1.06~1.89)、有湖北暴露史(OR=1.98,95%CI=1.47~2.68)、小区有确诊/疑似病例(OR=1.29,95%CI=1.05~1.59)、对 COVID-19有中高等了解(OR=2.74~7.97,P<0.001)和对传播风险的感知强(OR=1.74,95%CI=1.37~2.20)是焦虑的危险因素。具体见表3。

讨 论

本次调查中焦虑评分为6.29±5.48,中重度焦虑现患率为22.6%,与同期相似研究结果一致[8],而通常国内焦虑患病率仅为2.45%[12],也较经历过麦克默里堡野火事件后居民焦虑现患率(19.8%)高[13],与感染性疾病科护理人员相近[14]。说明相对于日常生活中的事件和一般灾害事件,传染性疾病更容易造成人群的恐慌,受此次COVID-19 疫情影响,公众出现了较广泛的焦虑。可能是由于自2020年 1 月 23 日起武汉交通管制[15]、31 个省市自治区陆续启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应[16]等措施,加上媒体的大量报道,公众短时间广泛接受疫情防控信息而呈现身心应激状态所致。但是同期有一项研究发现疫情经过1 个月后公众焦虑现患率并未降低[8],提示在一段时间的疫情压力影响下,公众心理状况仍需加强关注并施加足够的干预措施。

研究结果显示,不同年龄阶段和文化程度以及职业情况人群焦虑现患率存在差异(P<0.05)。研究认为,广泛性焦虑从青少年就会出现,在中年患病率最高,到老年降低[17-18]。本次调查中焦虑现患率在35~44 岁达到峰值(28.1%),是 18~25 岁人群的1.48 倍(P<0.01);此外,我们发现高学历是焦虑的保护因素,本科及以上学历出现焦虑的风险是初中及以下学历者的0.55 倍(P<0.01)。可能由于文化程度是健康素养最重要的影响因素[19],学历越高,传染病防治素养水平越高,对疫情相关信息的理解与辨识能力更强,从而减少压力源,降低焦虑。研究结果中还发现离退休人员(OR=2.38,P<0.001)和非专业技术人员(OR=1.41,P<0.05)出现焦虑的风险较高,由于离退休后在社会、家庭中担任的责任改变,加上生理与心理的变化,老年人对周围环境更敏感,容易感到与社会脱节,缺少社会支持,而且此次疫情发现老年人及有基础疾病者感染后病情较重,更容易引发焦虑[15,20-21]。非专业技术人员可能由于高学历者较少,健康素养水平较低,所以更易受疫情影响出现焦虑。有研究表明[22]:收入水平、保险状况、吸烟、饮酒、运动行为等与GAD密切相关,但只要给予足够的爱和足够的耐心,焦虑症状都有会明显的改善。

研究结果发现,针对引发焦虑的压力来源包括对COVID-19 的了解和对传播风险的感知(P<0.001)。面对COVID-19 这样的传染性疾病,公众的压力主要来源与传染科护士一致[23-24],传播风险的感知强会增加焦虑的风险(OR=1.74,P<0.001),如担心接触传染性疾病、担心自己被传染,这与小区有确诊或疑似病例(OR=1.29,P<0.05)以及有湖北暴露史(OR=1.98,P<0.001)的人焦虑风险更高的结果相一致。此外,由于2019 新型冠状病毒(正式名称SARS-CoV-2)会通过飞沫和密切接触等途径传播,在潜伏期即有传染性,人群普遍易感等[15],对于该病毒的认识仍在不断深入中。由于此类突发公共卫生事件具有不确定性、复杂性和危害性,另一方面媒体消息铺天盖地又难辨真伪,因此过多接触媒体信息也会增加焦虑的风险[9]。研究发现中等了解即会增加1.74 倍的焦虑风险,而对COVID-19了解程度较高时,焦虑风险更是增加至7.97 倍(P<0.001)。心理弹性作为改善情绪调节的重要心理资源,可有效减少焦虑障碍[25]。本次调查CD-RISC-10 平均分为 29.13±7.13,与 GAD-7 得分呈负相关(r=-0.213,P<0.01)。焦虑的保护因素,心理弹性越强,焦虑的风险越低。中等的心理弹性即可减少近一半出现焦虑的风险(P<0.001),高心理弹性者出现焦虑的风险是低心理弹性者的0.33 倍(P<0.001)。从积极心理学的角度,逆境的经历对心理弹性有正向作用[25],希望在顺利经历过这次疫情后公众更关注心理资源的提升。

表3 中重度焦虑影响因素的多元Logistic 回归分析Tab 3 Multivariate Logistic regression of related factors of moderate or severe anxiety

综上所述,受COVID-19 疫情影响,公众普遍出现了焦虑问题,尤其是青年和离退休人群。低学历者由于健康素养水平较低,对疫情科学认识的能力有限,更易出现焦虑。对COVID-19 的了解和传播风险的感知作为压力源会增加焦虑风险。心理弹性是重要心理资源,可改善对突发事件的应对能力,减少发生焦虑的可能。

因此,我们建议职能部门结合过往经验[21,23,26-27]采取积极地应激干预措施,包括:政府强化权威信息的发布,如信息开放透明、积极辟谣、加强防护措施的宣传教育;尽快建立社会支持系统,尤其是对隔离者、离退休老人,避免其因孤立感增加焦虑风险;提供心理危机干预服务,如开通心理援助热线或线上认知行为治疗(cognitive behavioral therapy,CBT)等心理干预措施;鼓励公众自我调节,如适量运动,学会通过正念、瑜伽、冥想等方式进行情绪自我调节等。此外,日常增加公民健康素养和心理弹性也是重要举措。实现这些应急干预措施需要有足够的经费支持,可以在政府公共财政经费预算以外,鼓励社会资本的投入。

本研究为横断面调查,仅能展示某个时点的公众焦虑情况,不能说明因果关系;抽样法采用方便抽样法且为线上调查,可能调查对象的随机性不足,偏向于对本次疫情更关注的人群且需要能使用智能移动端;网上自填问卷的填写质量可能会略有偏差。但是由于样本量较大,有助于反映真实世界的现有状况。