某水电站坝址的工程地质条件浅析

朱明辉

(安徽省大地建设工程施工图审查有限公司,安徽 合肥 230001)

1 工程背景

某境外梯级水电站拟选择3处坝址,3个拟建大坝位于相同地理区域内,区域地质背景相似。由于地形地貌和地层变化不大,预计各个场地的覆盖层之间没有较大差异。但考虑到各自的特殊性,仍需要比较和分析工程地质条件,以便后期妥善设计和处治。

2 具体工况

2.1 A坝址工况

A坝址的地理位置位于河流域的下游,先前的研究表明,河右岸为卢里奥序列的Neoce-Terpere地层岩石。这些岩石主要为紫苏辉石麻粒岩和片麻岩(紫苏花岗岩相)且夹有石榴石岩脉。左岸是Chiure序列的地层岩石,其为片麻岩相和migmaticic相。通过工程区地质图表明,左岸有出露卢里奥序列岩石,而Chiure序列岩石在右岸有出露。这两个序列都是沿河流向呈断层接触的关系。

坝址区的基岩表面裂隙较发育,其发育深度最大可能达到数十米,具有高渗透性。这些裂隙与基岩的构造相关,是地表地下水渗入的主要通道。选择代表性的钻孔进行了压水试验,通过结果可知,上部15 m试验段的P-Q曲线类型为冲蚀型,透水率q为40.43~21.64 Lu。

所在河谷相对宽而平坦,河系呈辫支状,河谷底部覆盖有大量冲积物。估计该坝址区的峰值地面加速度为0.6~0.8 m/s2,坝址区暂未没有发现大断裂,但区域构造地质图显示该坝址位于卢里奥带的南向逆冲断层之上,该断层发生年代久远,可能已与周围地层固化合并,其岩土工程意义甚微。

通过踏勘可知A坝址的主要料场来源为碎石土,经过采样颗粒分析试验,沉积物主要由漂石和卵石组成。后期需要钻探明确沉积层厚度和具体储量。坝址附近的裸露基岩能否作为建筑骨料,还需要在详细勘察阶段进行相关试验测试而决定。现场代表性照片如图1所示。

图1 A坝址代表性照片(枯水期河道及两岸料源)

2.2 B坝址工况

B坝址位于A坝址上游约47 km。根据现有资料表明,构成坝址区瀑布的基岩岩性为石英长石片岩。预计,B坝址区的基岩与A坝址区的类似,右岸为卢里奥序列的Neoce-Terpere地层岩石。这些岩石主要为片麻岩和紫苏辉石麻粒岩(紫苏花岗岩相)且可能夹有石榴石岩脉。左岸是Chiure序列的Chiure地层岩石。这些岩石为片麻岩相和混合岩相。这两个序列受到呈正断层影响,呈不整合接触关系。

由前期相关单位调查显示,岩石发育有与构造片理相关的裂隙。该裂隙特征与A坝址区发现的相类似,裂隙深度可能达数米,且具有高渗透性。选择代表性的钻孔进行了压水试验,通过结果可知,上部15 m试验段的P-Q曲线类型为冲蚀型,透水率q为30.65~17.37 Lu。

同时由于瀑布的存在,暗示上部岩层是相对隔水,密封良好的。

B坝址区的河道较宽而平坦,河流沿着与构造片理相关的节理裂隙面自南流向北,直达瀑布。而后水流从悬崖处(由退化断层形成的)下泄到一个峡谷中,并继续向下游流去。此外,坝址区域内还存在走向为南西-北东向的岛状山脉,高程高出谷底几百米。

估计该坝址工程区的峰值地面加速度为0.4~0.6 m/s2。坝址区暂未没有发现大断裂。区域资料中没有提到过峡谷形成的原因,但其很可能与A坝址区的逆冲断层有关。后期有条件时再做研究阐述。

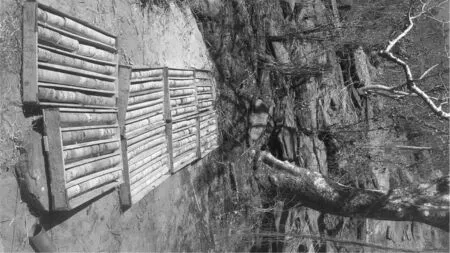

该坝址地区可用的料场很少。该地区可用于混凝土的岩石,为石英长石片岩,由于其质地较差,故不建议将其作为骨料。其他可作为混凝土原料的来源是坝址区发现的那些岛山。这些露头若可开采,其运输距离为7~10 km。坝址区河道中的砂质沉积物很少。前期外单位报告指出,在瀑布上游的洪水平原上可能有粗砂沉积物。现场代表性照片如图2所示。

图2 B坝址代表性照片(围岩体及片麻岩岩芯)

2.3 C坝址工况

C坝址位于B坝址上游约49 km,距横跨河流的Namapa-Chiure公路桥约11 km。该坝址工程区的基岩属于卢里奥群。这些岩石主要为片麻岩,夹有较多石榴石岩脉。坝址区的岩体渗透性主要取决于构造节理裂隙的发育程度。裂隙的主要走向是沿着叶理面走向。裂隙的发育深度尚未确定,据周边资料推测其深度一般较浅,仅有部分可能达到较深深度。选择代表性的钻孔进行了压水试验,通过结果可知,上部15 m试验段的P-Q曲线类型为冲蚀型及扩张型,透水率q为22.13~12.91 Lu。

河道中有大量中细砂沉积物,夹一些粗粒状透镜体。 踏勘期间,没有发现明显的黏土或淤泥沉积。河道比较宽阔,呈辫状且广泛分布砂质沉积物。坝址区的水流方向为西南-东北向。坝址区南部的岛山高度从谷底计算达几百米以上,其山势走向为SW-NE。

坝址区域的峰值地面加速度为0.2~0.4 m/s2。在建议坝址区暂未没有发现大断裂。区域地质构造图表明,该坝址靠近卢里奥带南部的逆冲断层边缘区域。预测该断层对工程影响不大。

该坝址工程区内有着充足的天然建筑材料物源。河谷下游广泛分布着大量中细砂并含有粗粒状透镜体。该地区的岩石呈块状结构,质地坚硬,能够生产出品位良好的堆石料和混凝土骨料。可将砂土和基岩进行土工试验,来进一步判断它们的工程性能。其它可作为混凝土原料的来源是坝址区发现的那些岛山。现场代表性照片如图3所示。

图3 C坝址代表性照片(下游充足的天然建筑料源)

3 结论与建议

通过对比可发现,C坝址区峰值地面加速度最小,压水试验数值也最小,同时建筑材料物源丰富,故工程地质条件总体相对较好。后期条件若允许,可适当考虑A及B坝址的布局和位置。

同时建议进行详细的岩土工程勘察,以查明坝址及其他主要设施(如厂房﹑水渠及压力管道等)的详细工程地质条件,并根据坝基和坝肩的条件进一步确定大坝的推荐类型。

强烈建议进行详细的地震工况研究并结合可用的现有资料,以评估每个坝址的地震危险性。同时应根据研究出的预期地面运动参数,来进行施工图阶段的设计和计算。

本文的研究思路和方法可为国内外类似工程提供借鉴参考。

——勉冲·罗布斯达