赣南于都盆地恐龙蛋化石产地分布及赋存地层特征

于成涛 凡秀君 衷亮云

*收稿日期:20200518修订日期:20200724责任编辑:叶海敏

基金项目:中国地质调查局“全国重要古生物化石调查与保护监测示范(编号:DD20190601)”项目资助。

第一作者简介:于成涛,1971年生,男,高级工程师,主要从事地质矿产与古生物调查研究工作。Email:714478541@qq.com。

通信作者简介: , 年生, ,,。

摘要: 以于都盆地恐龙蛋化石产地调查为基础,通过研究化石赋存岩性和实测地层剖面特征,明确了恐龙蛋化石集中产于晚白垩世周田组,从平面与柱状剖面上阐述了恐龙蛋化石分布特征,并结合化石出土种类、形态、数量及其赋存岩性段等特点,分析探讨了恐龙产卵滨湖浅湖相沉积环境以及恐龙蛋化石原地准原地埋藏环境,为进一步研究周田期盆地演化规律、古环境提供实际资料。

关键词: 恐龙蛋化石;化石地层;古环境;于都盆地

中图分类号:Q915.864

文献标识码:A

文章编号:20961871(2020)0439607

赣南地区众多中生代陆相盆地中保存了恐龙家族的生命记录。20世纪60年代,杨钟健[1]最早在赣州盆地发现并分析总结了恐龙与蛋化石特征。此后,经专业人员考察研究,又在池江盆地、信丰盆地相继发现了恐龙骨骼及大量的蛋化石。仅赣州盆地登记在册的恐龙蛋化石就达3 300余枚,尤以含胚胎的蛋化石与“蛋骨共生”现象引起了古生物学家的重视[24]。这些恐龙蛋化石的发现,对研究赣州红层盆地,特别是晚白垩世古生态环境、恐龙家族的繁衍生息直至灭绝有重要科学意义与学术价值。

于都盆地与赣州盆地同属“赣州—信丰盆地带”[56],但极少有恐龙及其遗迹化石的发现,相关调查研究程度较低。作者通过近一年的考察研究,在于都盆地贡江地区陆续发现了18处恐龙蛋化石产地,并系统论证了蛋化石集中产地分布与地层赋存特征,建立了化石地层综合柱状剖面,从赋存岩相的角度分析探讨了恐龙产卵与恐龙蛋化石埋藏环境,为研究于都盆地演化与古环境提供依据。

1 地质背景

1.1 于都盆地概况

于都盆地位于江西南部赣州市于都县,是革命老区,长征出发地。地质上,于都盆地位于南岭东段隆起带宁(都)于(都)坳陷内,属华南地层区武功山—雩山地层小区。盆地总体呈NESW向,平面上呈长椭圆状亚铃式展布,为内陆小型断陷盆地,面积约600 km2(图1),具有面积小、沉积岩相变化快、地层产状平缓、成因复杂等特点,是干热或较干热气候背景下形成的干汇水盆地。

盆地主体地层为晚白垩世赣州群、龟峰群陆源红色碎屑岩沉积建造,总体走向与盆地展布方向一致。受断裂影响,北东部岩层倾向SE,南西部岩层倾向NW,均为小角度倾斜,最大倾角20°。

1.2 化石集中产地地质背景

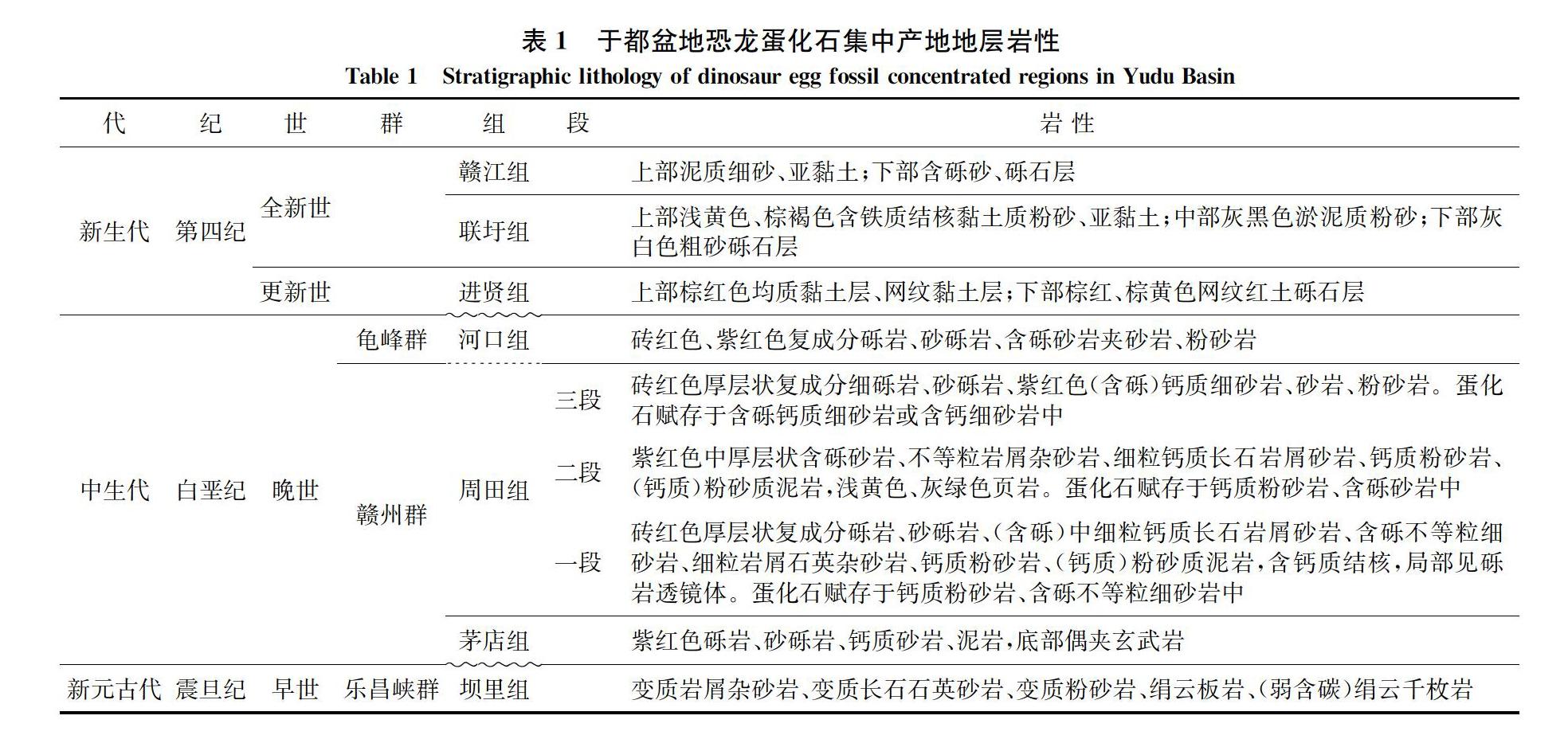

集中产地即化石产地集中区,是为保护化石资源按化石实际产地人为设定的范围。恐龙蛋化石集中产于于都盆地中部晚白垩世赣州群周田组,呈NE向近椭圆形分布,长8.83 km,宽 3.84 km,面积 25.43 km2(图2)。基底地层为震旦纪乐昌峡群坝里组,由东向西依次出露白垩纪赣州群茅店组(K2m)、周田组(K2z)、龟峰群河口组(K2h)以及第四纪更新世、全新世地层(表1),岩层平缓,倾角一般为5°~20°。

坝里组仅出露于南东一隅,为类复理石泥、砂质沉积建造,与上覆茅店组呈角度不整合接触。茅店组总体岩性为紫红色砾岩、砂砾岩、钙质砂岩和泥岩,底部偶夹玄武岩,其上与周田组呈整合接触。周田组为重要化石层位,细分为3个岩性段,总体为紫红色薄层状含钙泥岩、含钙粉砂岩、偶夹含砾砂岩等,下与茅店组呈整合接触,上与河口组呈假整合接触。河口组总体岩性为砖红色、紫红色复成分砾岩、砂砾岩、含砾砂岩夹砂岩、粉砂岩,下与周田组呈假整合接触关系,上被全新世聯圩组不整合覆盖。第四系发育在贡水河谷两侧。

2 恐龙蛋化石分布及赋存岩性层特征

2.1 恐龙蛋化石分布规律

赣南地区恐龙及蛋化石均产于晚白垩世红色碎屑岩地层[7],至今未发现早于或晚于晚白垩世的恐龙及其遗迹化石踪迹。于都盆地也不例外,调查发现的18处恐龙蛋化石产地分布于楂林村、农业村、水南村、思源社区、罗坪村等地区,均赋存于晚白垩世赣州群周田组(K2z)红色细碎屑岩3个岩性段中(图3),岩石以发育钙质结核(或条带)和多种沉积构造为特征,属干旱气候条件下封闭内陆湖泊细碎屑沉积,属于滨浅湖相沉积环境。

集中产地恐龙蛋化石具埋藏浅、化石层数多、分布集中的特点。出土形态为窝状蛋单个蛋蛋壳碎块,埋藏形式为原地准原地埋藏,属性类型有长形蛋和圆形蛋。其中周田组一段(水南村等)(图4)、三段(罗坪村等)(图5)共10处窝状长形蛋,每窝4~13枚,呈放射状或有序排列,二段(楂林村等)(图6)共8处,仅见单个长形蛋、圆形蛋或蛋壳化石碎块,未见窝状蛋化石产出,无明显规律。

2.2 赋存岩性层特征

从集中产地恐龙蛋化石分布图(图2)及赋存地层岩性柱状图(图3)可以看出,蛋化石赋存岩性层数多,分布较为集中。

周田组一段恐龙蛋化石赋存于水南村(县体育馆)、排子脑、铸炉坑等3处,赋存于该段中部钙质粉砂岩、含砾不等粒细砂岩中。前者岩石呈砖红色,砂状结构,块状构造,单层厚2.4 m,成分以长石、岩屑、钙质为主,局部含砾岩透镜体,如县体育馆附近11枚窝状长型蛋(图4);后者岩石呈砖红色,厚度>3 m,砂状结构,块状构造,含钙质条带及星点状钙质圆点,局部含少量砾石,如铸炉坑化石产地。

周田组二段恐龙蛋化石赋存于楂林村、翡翠湾、思源社区等8处,赋存于该段中部钙质粉砂岩、上部含砾砂岩岩性层中。前者呈砖红色,砂质结构,块状构造,厚2.5~6 m,钙质含量普遍较高;后者呈紫红色夹灰绿色,砂质结构,块状构造,厚度>1.8 m,成分以长石、岩屑为主,灰绿色钙质斑点显示钙质成分较高,局部见少量细砾,砾径0.2~3 cm,含量1%~2%,砾石呈次棱角状次圆状、扁平状,成分复杂,产单个蛋化石(图6)。

周田组三段恐龙蛋化石赋存于农业村、罗坪村等7处,赋存于该段中部含砾钙质细砂岩、顶部含钙细砂岩岩性层中。前者呈紫红色,砂质结构,块状构造,厚度>3 m,中间夹厚约1 m的砾岩透镜体;后者呈砖红色,砂质结构,块状构造,厚度>4 m,成分以长石、岩屑、石英为主,如水南村5枚窝状长型蛋(图5)。

在罗坪村附近周田组三段紫红色含钙质含砾细砂岩中见有2组窝状圆形蛋化石:一组有7枚恐龙蛋化石,直径约10 cm;另一组共有13枚恐龙蛋化石,直径约7 cm,蛋壳呈浅灰黑色,见有明显凸起。

部分圆形恐龙蛋化石已经晶化,化石内部充填方解石晶体(图7)。其晶化原因是恐龙蛋快速被泥砂等沉积物覆盖后,在逐渐埋深、压实与漫长的石化形成过程中,外部围岩中钙、氧、二氧化碳、水等(矿)物质与蛋壳内部有机质通过分子高渗进行成分交换,最终形成以碳酸钙为主要成分的方解石晶化恐龙蛋。

3 恐龙蛋化石赋存岩相与古环境浅析

3.1 周田组沉积相与恐龙蛋埋藏环境

于都盆地周田组一段、三段以细碎屑杂砂岩、粉砂岩为主,偶见透镜状复成分细砾岩,常见水平层理、楔状交错层理、槽状层理、虫管构造和钙质结核等沉积构造,为滨湖沉积特点。二段由微细粒杂砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩构成并呈韵律性互层,为浅湖沉积特点。

晚白垩世红色碎屑岩沉积总体为炎热且较干旱的气候条件,导致沉积物中铁元素通过氧化作用使岩石呈现红色或紫红色。但是,仍然存在着气候的波动,表现为较干热与较湿热气候交替出现而显示气候的变化旋回,钙质结核与钙结壳即为交替气候产物的代表性沉积物。

含恐龍蛋化石的岩石成分、成熟度和结构成熟度均较低,常见平行层理、交错层理等,砂、砾等不同粒级碎屑岩混杂堆积,冲刷充填构造发育,砾石成分复杂,岩石层面上含有大量的钙质结核和钙质团块。由此可见,恐龙的栖息与生存环境应该是相对稳定的,尤其湖滨部分是稳定的产卵环境,更利于蛋的孵化和保存。

于都盆地恐龙产卵与较湿热气候、河湖水系的关系密切。湖泛沉积是恐龙蛋化石重要的埋藏相特点,突发性湖泛、大规模山体滑坡等灾难事件是导致窝状蛋整体埋藏的主要原因。从埋藏区恐龙蛋化石产出状态分析,推测于都盆地呈窝状的恐龙蛋化石属于原地埋藏,散状分布的个体蛋具准原地埋藏性质,可能经过了短途搬运。

3.2 周田组基本层序与湖盆环境

周田组两类基本层序(图8)反复交替叠置。极薄层状石膏层夹层与粉砂岩中发育水平层理,证实了干旱性气候下封闭半封闭内陆湖泊滨浅湖相沉积环境。Ⅰ类层序下组元发育斜层理,反映当时沉积时水动力条件相对较强,自下而上有下组元逐渐变薄、上组元逐渐变厚的趋势,说明当时的湖盆在不断沉降、拓展,水体逐渐加深,总体构成退积型生长层序;Ⅱ类层序上组元发育水平层理,为水动力条件较弱、水体较平静之慢速沉积,以加积型生长层序为主,从沉积旋回及岩性组合特征分析,相当于湖泛期沉积。

事实上,于都盆地集中产地之外还存在Ⅲ类向上变粗的沉积层序,自下而上有下组元逐渐变薄、上组元逐渐变厚、中组元逐渐被上组元兼并的趋势,构成进积型生长层序,说明当时的湖盆不断抬升,覆水盆地逐渐缩小[8]。总之,周田组滨浅湖相细碎屑沉积,可能经历了古湖盆发生发展消亡的演化过程。

3.3 于都盆地周田期演化史

于都盆地晚白垩世沉积物之下,发育湖泊沉积的早白垩世冷水坞组碎屑岩,表明晚白垩世沉积以前该盆地已形成,具有继承性。由于印度板块向欧亚板块的俯冲作用,地块全面上升,原有的湖泊消失,由晚白垩世沉积物不整合于早白垩世地层之上得以证实[910]。自晚白垩世开始,板块继续作用,江西全省进入燕山期陆内造山后的伸展期,形成了一系列受控于区域性断裂的断陷盆地,地壳由挤压向拉伸发展,至周田早期于都盆地开始形成汇水盆地,此后盆地处于缓慢拉伸状态。随着盆地逐渐扩张至周田中期,加之气候由较湿热与较干热交替转化为炎热干旱气候,形成盐湖。从周田晚期直至塘边早期,盆地处于相对挤压期,湖盆抬升,表现为由湖盆地转化为干汇水盆地,以冲积扇为主的沉积物充填于整个盆地[11]。至此,周田期湖泊逐渐消亡。

4 结 论

(1)首次明确了于都盆地含有丰富的恐龙蛋化石,以周田组为主要赋存地层。发现并标定恐龙蛋化石产地18处,圈定化石集中产地,出土形态、数量各有差异。窝状蛋、晶化蛋的发现,对揭示恐龙的繁殖环境提供了实物依据。

(2)滨湖浅湖相沉积是于都盆地恐龙产卵环境,突发性灾难事件造成蛋化石原地准原地埋藏,恐龙生态繁衍行为与温湿气候及古湖盆环境的关系密切。

(3)于都盆地恐龙蛋化石与周田组细碎屑沉积建造研究,进一步佐证了古湖盆发生发展消亡的演化过程。

参考文献

[1] 杨钟健.广东南雄、始兴,江西赣州的蛋化石[J].古脊椎动物学报,1965,9(2):141158.

[2] 何发林,黄新结,李晓勇.江西赣州盆地恐龙化石赋存规律与埋藏特征[J].华东地质,2017,38(4):250254.

[3] 黄谟彬,刘辅亭.南康县发现恐龙化石[J].南方文物,1983(2):6.

[4] 刘林,黄谟彬.南康县发现恐龙蛋化石[J].南方文物,1978(4):2.

[5] 杨明桂,王光辉,徐梅桂,等.江西省及临区滨太平洋构造活动的基本特征[J].华东地质,2016,37(1):1018.

[6] 吴富江,毛素斌,钟千方,等.江西新构造运动的基本特征与地震分布规律[J].华东地质,2016,37(2):97105.

[7] 刘亚光.江西恐龙蛋的分类及层位[J].江西地质,1999,13(1):37.

[8] 江西有色地质勘查一队.江西赣州盆地恐龙化石集中产地地学考察报告[R].鹰潭:江西有色地质勘查一队,2015:4950.

[9] 潘良云,張芳荣. 赣州盆地西部岩石地层划分、沉积相及盆地发展演化 [J].江西地质,1996,10(1):2733.

[10]江西省地质矿产勘查开发局.中国区域地质志·江西志[M].北京:地质出版社,2017:855858.

[11]廖瑞君,钟存堤,肖晓林.江西白垩纪—新近纪陆相红色盆地的盆缘类型划分与盆地充填样式[J].地质通报,2003,22(9):680685.

Distribution of dinosaur egg fossils and occurrence stratigraphic characteristics of Yudu Basin, Southern Jiangxi

YU Chengtao1, FAN Xiujun1, ZHONG Liangyun2

(1. Jiangxi Institute of Geological Survey, Nanchang 330030, China;

2. Jiangxi Environmental Engineering Vocational College, Ganzhou 341002, China)

Abstract:Based on the investigation of dinosaur egg fossils sites in Yudu Basin, by studying the occurrence lithology of fossils and measured stratigraphic sections, the paper confirmes that the dinosaur egg fossils are concentrated in the Late Cretaceous Zhoutian Formation, analyzes the distribution characteristics of egg fossils in the plane and columnar sections, and then discusses the lakesideshallow lake facies sedimentary environment where dinosaurs laid eggs and autochthonousparautochthonous burial environment of egg fossils combined with the characteristics of species, shape, number and lithologic member of unearthed fossils, which provides actual data for further study of evolution law and paleoenvironment of basins.

Key words:dinosaur egg fossil; fossil stratigraphy; paleoenvironment; Yudu Basin