口述史方法对于非物质文化遗产传承与保护的价值探讨

张犇 邵迪莎

摘 要 口述史方法具有非常鲜明和强烈的体验性、在场性、亲历性等特性,如今已被比较广泛地运用于各类非物质文化遗产项目的传承与保护等工作之中。但在口述史研究中,由于主客体双方自身能力或素质所限,在少数口述史研究中,出现了采信度不高、真实性不足等现象,削弱了口述史的文化价值和学术价值。基于此,有必要在完善口述史研究标准和范式的同时,提升主客体能力和素质,建立健全传承人管理制度,制定切实可行的政策条例,着力加强采访者、受访者和管理者三方的沟通和联系,使口述史研究最大程度地发挥出自身应有的价值。

关键词 口述史;非物质文化遗产;传承人;价值

Abstract The method of oral history has very distinct and strong characteristics of experience, presence and personal experience, so it has been widely used in the inheritance and protection of various intangible cultural heritage projects, but in the study of oral history, the cultural value and academic value of oral history have been weakened because of the limited ability or quality of both the subject and the object. Based on this, it is necessary to improve the standards and paradigm of oral history research, at the same time, improve the ability and quality of subject and object, establish and perfect the management system of inheritors, formulate practical policies and regulations, strengthen the communication and contact among interviewers, interviewees and managers, so as to maximize the value of oral history research.

Key Words oral history;intangible cultural heritage;inheritors;value

口述史研究因其所具有的体验性、在场性、亲历性等诸多与非物质文化遗产属性相契合的特性,已成为当下非物质文化遗产项目传承与保护工作中一种被广泛认可和运用且极具时效性的研究方法。

一、对于口述史方法的认知

口述史是指以口述史料为依据撰写的历史,由采访者与口述者共同合作,通过对话交流完成。“按照国际学术界比较通行的说法,口述历史指的是由准备完善的访谈者,以笔录、录音或录影的方式,收集、整理口传记忆以及具有历史意义的观点[1]。”一般认为,口述史料与文献史料、实物史料并列为三大史料。

现代意义上的口述史(Oral History)自上世纪40年代开始。1948年,历史学者艾伦·内文斯(Allen Nevins)在美国哥伦比亚大学(Columbia University)建立第一座现代口述历史档案馆,用以记录、保存美国社会生活中有意义的私人回忆资料。由他推動的关于福特汽车公司的历史访问,成为研究该公司最为丰富和生动的资料。此后,口述史在全世界广泛发展。这种通过对于具体人物或当事人进行访谈、口述以达到获取历史资料或其他信息的研究方法在我国也早有出现,如周代即已出现专门为史官搜集人们言谈内容的书记;司马迁在撰写《史记》的过程中,也曾广泛访谈相关亲历者,以增强《史记》的史料性和真实性;明末清初的顾炎武在其著作《日知录》中,也有大量的资料源自于访谈。我国诸多的少数民族非物质文化遗产如藏族的《格萨尔王传》、羌族的《羌戈大战》等民间文学作品,至今依然还口口相传,口述史的价值和影响力由此可见一斑。

二、口述史方法在当下非物质文化遗产保护工作中的优势

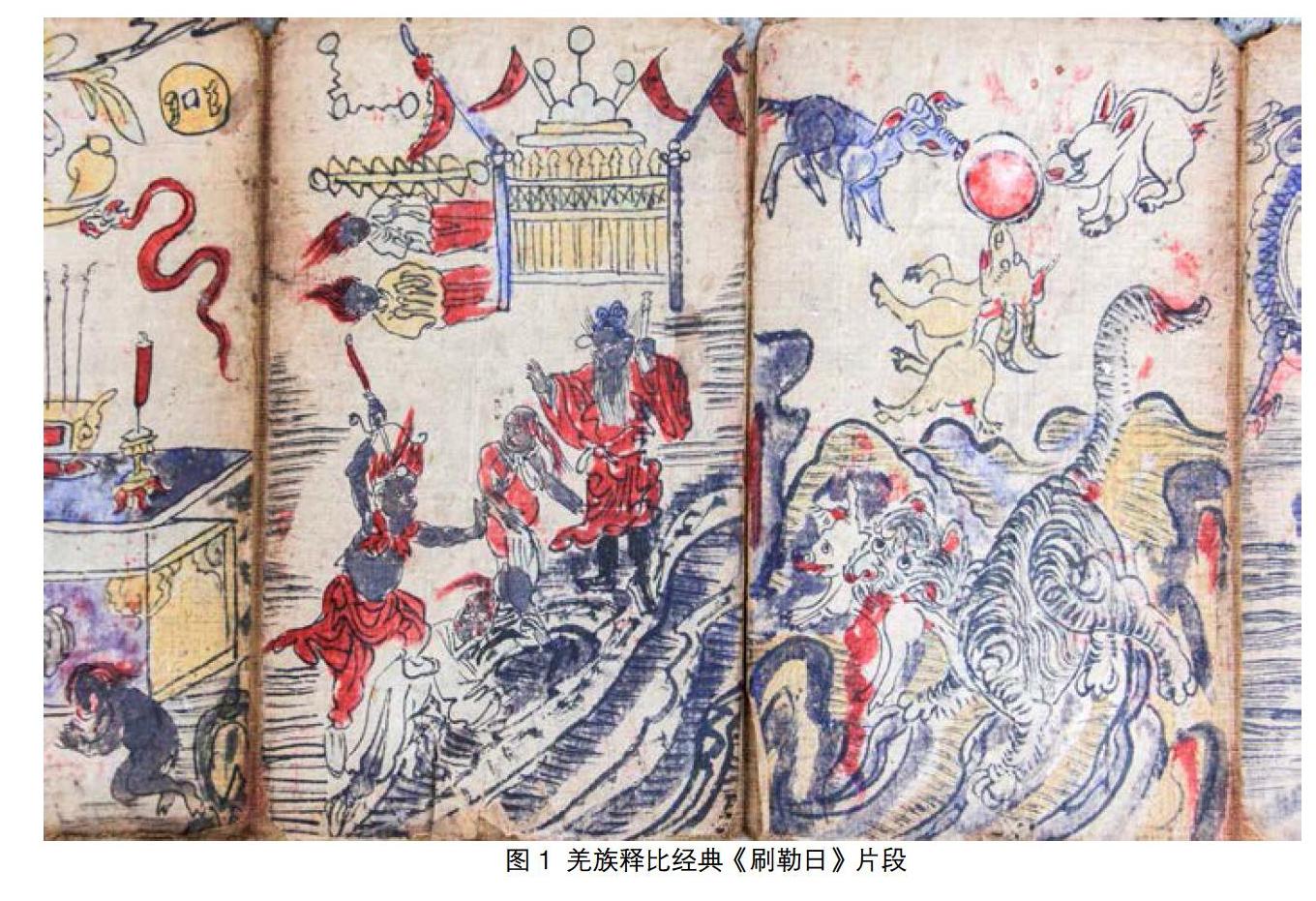

就非物质文化遗产本身而言,“集体记忆、口传身授”是其最为典型的传承方式。运用口述史方法进行项目资料的收集与整理,因此表现出非常鲜明和强烈的体验性、在场性、亲历性等特性,对于丰富田野调查的内涵具有积极的作用。特别是在当下如火如荼的非物质文化遗产保护工作中,运用口述史方法进行非物质文化遗产的记录和整理,显现出极为显著的必要性和时效性。当然,口述史方法运用得合理与否,必须是在充分了解项目的文化价值,明晰传承人经验、身体与其所传承项目之间所存在的必然关系的前提下,将传承人确立为第一物质性的关键地位。基于这种观念的引导,以大量口述整理和抢救性记录为前提,通过科学的整理和严谨的学术态度,对访谈所获进行客观、必要和专业的甄别筛选,体现非物质文化遗产的文化性和学术性的双重价值,最终实现将对于非物质文化遗产和传承人的保护工作置于一个具有整体性和生态性的大文化空间之中的目标,应成为当下非物质文化遗产保护工作的目标。(见图1)

由非物质文化遗产自身的属性可见,无论是其技艺的传承,还是口诀的传递,抑或是民间宗教教义的传授都极具口述性特征,尤其是一些少数民族长期处于有语言无文字的状态,相关的民俗、技艺、乡约、乡规、习惯法以及民间宗教的传承,就更需要口传心授的方式代代相传,因而口述史的文化空间和色彩早已形成,这样为口述史方法的运用提供更易对接的可能。概括起来,在非物质文化遗产保护工作中,口述史方法的优势主要体现在:第一,由于口述方是真实的活态人物,必然具备有切实的从艺经历,对于所传承的项目必然有比较深刻的理解,其口述材料因而也具有了较高的可信度和文献性特征。第二,口述方作为传承人,必然具备有明确的身份,因而也就拥有了比较清晰的师承谱系。而完善的谱系关系,往往是判断和评定该项目文化价值的重要标准。第三,口述方作为传承人,理所当然具有较高的技艺能力,对于其技艺所产生出的纵向和横向影响也有较为全面的了解。通过对其口述内容的整理,有助于更加全面、准确地展示该项目在传承与保护、发展与创新中的文化属性和价值地位。

基于上述优势体现,口述史方法的重要性如今已愈发得到关注和运用,甚至在一些非物质文化遗产项目的研究中,有意识地规定了口述史方法的必备性,这不仅能增添大量的身体性证据,对于丰富所保护项目的文化性、历史性和叙事性也具有良好的推进作用。据此,口述史方法之于非物质文化遗产的保护和传承,已成为了一种行之有效、可信度和史料价值较高的方法,值得推广。但也有一些不尽如人意的现象依然需要关注,即在相关的工作中,有必要加大对于访谈主客体的自身素质和职业精神的重视力度,特别是少数传承人个体因文化素质、道德修养以及观点见地等方面的局限或不足,极易出现口述的可信度不高、内容趋于流水账形式等问题,削弱了口述史应有的价值。(见图2)

三、口述史方法在当下非物质文化遗产保护工作中的不足

上述问题的出现,多与口述者的心理动机有关。从受访者个体来看,“可分为自我表功型、感恩赞美型、以史明鉴型、历史责任型、维护正义型、公益事业型、获取报酬型、辩诬白谤型等多种类型。口述者的动机不同,当然会影响口述史的真实性和质量。有人认为口述史料比文献史料的失真性更强,甚至还有人认为口述史只是类似于民俗、神话一类的资料,只配让热心有余、专业学识不足的业余学者和古董收藏家作参考[2]。”很显然,因为访谈的主客体两方在严谨性和公允度等方面的欠缺,使一些不良現象有了滋生的土壤,如受访者因生活环境或个人素质所限,在信息的真实性和准确性上存在不足乃至讹误,这既有历代传承人以讹传讹的原因,也与部分传承人自身素养不足导致认知能力缺乏有关。不过,这种现象尚有矫正的空间。但个别传承人出于功利目的而胡乱编造,乃至吹嘘、猎奇、演义等违背保护初衷的行为,就不是简单的能力问题,而已成为了职业道德的问题。

笔者认为,口述史方法在当下非物质文化遗产保护工作中出现的问题主要有:

第一,盲目臆造所传承项目的历史价值。在调研中发现,个别传承人出于某种功利心态,为吸引关注,或有意夸大自身项目的价值或师承的正统,或刻意打压其他传承人。而又限于自身的文化素质,对于技艺文本缺乏准确的了解和认识,在口述时信口开河,严重影响了口述史的学术价值。笔者曾访谈过一位民间宗教传承人,其对所拥有的经卷文本的了解并不深入,但因当地管理部门的重视,该传承人成为各方访谈的主要对象,导致其自信心膨胀,不仅将其所藏的经卷年代确定为唐代,还不失炫耀地标榜自己在海外藏家出价十万美元仍不为所动的显赫经历。实际情况是,由于该经卷的包装破损不大,即可断定年代并不久远;且该经卷中的人物造型、服饰图案等细节满蒙汉文化特征显著,因而完成年代不会早于清代;再者,该经卷文本中出现的戏文形式及内容,基本为近代流行于民间的曲目。类似的细节在经卷中还有多处存在,可非常轻易地推翻传承人所断言的“唐代说”。但为什么传承人的断代错误明显,却无人细究和提出反对意见,个中原因正是当下非物质文化遗产保护工作中所需思考的。而若采访者因经验不足轻易采信,那对于该项目保护和传承的破坏无疑是极大的。(见图3)

第二,刻意夸大地方非物质文化遗产的历史价值和文化价值。这种现象在当前的非物质文化遗产保护工作中较为普遍,特别是此类不良倾向往往还能获得某些部门或领导的默许,使个别地方学者以发掘地方文化为由,乐此不疲地申报各类项目。笔者曾在某地对一当地学者进行访谈,该学者将该地某非物质文化遗产项目夸大到对中华文明的起源发生过重大影响的层面,这完全是偏离了实际的信口开河。为何这种不负责任的观点能存在甚至受宠,原因在于:一是地方政府好大喜功的需要;二是少数地方学者出于功利目的,假学术之名,迎领导之喜好,不仅符合个别领导的表功心理,还能获得更多的经费支持,提升自身的身价。这种现象的出现,从侧面说明了当下非物质文化遗产保护工作中的疏漏。因此,加大管理力度,严肃惩戒条例势在必行。

第三,传承人个人素养亟待提高。传承人由于生于民间,长于民间,文化素质不高成为了相当一部分传承人的短板,不但造成了其对于自身项目的认识不足,在受访过程中,也出现了口述内容的可信度不高等问题,甚至有的传承人至今还是文盲。虽然这类群体在受访过程中的出发点真诚,但由于缺乏应有的认识和理论的支撑,或观点模棱两可、次序混乱、破绽百出,或对自己的成果和师承谱系注水,或干脆拔高其所传承项目的文化价值或社会影响,乃至一些表述令人哑然失笑。不过,此类现象相较于上述两种,尚可在进行批评教育的同时,通过各种手段和方式培训和提升该类传承人的文化素质,直至其形成正确的观念。(见图4、5)

上述现象并非零星,我们必须加以严格的管理和正确的引导,使每一位传承人自觉秉持“吹尽黄沙始到金”的职业操守,使口述史研究真正体现出其应有之义。这不仅是对个体非物质文化遗产项目的负责,也是对我国非物质文化遗产保护事业的负责。

结语

综上可见,如何形成高质量的口述史研究,切实为非物质文化遗产的保护助力,是当下学界亟需关注的问题。需要强调的是,在非物质文化遗产的保护工作与理论研究中,对于口述史方法的运用,绝非只是简单地通过对于受访人的访谈获取某些碎片信息,这只是整项口述史工作的初步,还需要在进行访谈之后,主体人本着客观科学的态度,结合相关的文献材料,对口述内容进行系统的整理和归纳,以最大可能地还原出该项目应有的历史图景,而非只是程序化的采访或流水账式、日志式,却标榜为“原生态”的记录。去伪存精、洞若观火,才是进行口述史研究的正确态度,也正是口述史研究的魅力所在。

毋庸讳言,做口述史研究,很难完全回避被采访者在强烈的主体观念支配下所导致的主观性的描述或夸大,其他诸如遗忘、记忆不清、主观臆断、外在环境的影响或制约等问题。同时,也极易使传承人在心态或观念上发生变化,特别是在功利心驱使之下,个别传承人罔顾事实,甚至胡编乱造,使其口述史掺杂不同程度的主观臆测和虚假信息,不仅使口述史的价值遭到损害,也使口述史处于可靠不可靠、可信不可信的质疑之中,这也成为口述史不为某些学者认可的主因之一,这种现象绝非是我们所愿看到的。