微信干预对精神分裂症患者生活质量的影响*

□ 余利霞 YU Li-xia 陈红梅 CHEN Hong-mei 刘祖松 LIU Zu-song 徐裕 XU Yu

精神分裂症是高复发率、高住院率、高致残率和高自杀率等特点的严重精神障碍性疾病[1],需要长期乃至终身治疗,严重影响患者生活质量[2]。有研究报道,家庭访视对精神分裂症患者生活质量改善有显著的促进作用[3]。随着移动通信技术的发展,微信逐渐融入人们的生活并成为大众喜爱、普及、常用的交流媒介,国内已有学者将其应用于一些慢性病的院外干预,取得了较好的效果[4-5]。本研究尝试对100 例经住院治疗临床痊愈出院的精神分裂症患者,通过微信方式对其进行健康教育,以探讨微信干预对患者生活质量的影响。

资料与方法

1.一般资料。样本选自衢州市第三医院和湖北科技学院附属第二医院精神科2017 年1 月— 4 月间出院的病例,每家医院随机选择100 例作为研究对象。纳入标准:(1)符合ICD-10 有关精神分裂症诊断标准[1];(2) 年龄18 ~60 岁,具有初中及以上文化程度,有能力配合完成相关量表测评;(3)入院时阳性与阴性综合征量表(Positive and Negative Syndrome Scale,PANSS)[6]总分≥60 分;(4)出院时PANSS 总分≤40 分或总分减分率≥75%;(5)出院后两年内与家人共同生活,有固定手机并会操作微信功能;(6)患者及家属对本研究知情同意。排除标准:(1)精神衰退及存在智能障碍;(2)患有严重躯体疾病。本研究项目得到了两家医院医学伦理委员会审查批准。

病例分组采用多中心分层随机分配法,两家医院各自先按男/女、首发/复发两项特征将符合纳入标准的病例分群,每群再依入组顺序将其随机分入试验组和对照组,最后合并为总试验组和对照组,每组100 例。两组性别、首发/复发构成比一致,两组一般情况比较,差异无统计学意义(p>0.05),见表1。本研究有11 例中途退出研究 (试验组5 例,对照组6 例),视为脱落。最后统计分析时,为保持数据完整,对脱落病例的数据采用意向性治疗分析方法[7],保留观测数据,并将退出研究前末次观测到的数据作为后续各时点评分数据进行处理。

表1 患者一般情况

2.干预方法。两组患者均按照《中国精神分裂症防治指南第二版》[8]进行诊治和护理,根据病情和临床反应给予合适的非典型抗精神病药(除外氯氮平)足量、足疗程治疗,不合用物理治疗,并进行相同的心理干预、健康教育、工娱疗法和康复训练,住院康复尽量均衡,以控制偏倚。患者病情缓解达到纳入标准且稳定两周无反复则办理出院,同时入组 。出院后,给予对照组门诊随诊干预,试验组在门诊随诊干预的基础上,给予微信方式干预,两组干预时间均为两年。其间如患者病情波动,院外治疗难以控制和管理,可重新住院治疗,出院后沿用原干预模式,但不延长干预时间。

两家医院分别对实验组患者采用微信方式进行健康教育。每家医院项目组均由1 名心理咨询师、3 名精神科医师和5 名精神科护士组成。每家医院建立一个患者微信群,项目负责人任群主,项目组其他成员为助手,吸纳所有试验组患者为成员,也欢迎患者家属加入,但拒绝无关人员入群。订立群规,群成员昵称全部用真实姓名,采用群聊和私聊相结合的方式。群聊用于集体干预,内容主要包括:(1)信息共享:定期发布文字、动画、视频供患者参阅,内容涉及精神分裂症基本知识和最新研究进展;(2)健康教育:主要包括疾病知识和心理健康教育,特别注意加强患者的自知力教育,引导患者领悟服药带来的好处,同时重视对家属的心理干预;(3)专家答疑:请专家针对共性问题进行解答,要求语言通俗易懂、风趣幽默,能唤起患者的感情共鸣;(4)技能传授:包括精神症状和药物不良反应的观察,生活和社交技能训练,心理应对技巧学习等;(5)经验分享:一是医患互动,特别注意运用沟通技巧,引导患者充分表达内心诉求,多听少说。二是要引导患者互动,鼓励患者“现身说法”,分享经验体会,重视患者的意见和建议。私聊用于个别干预,主要针对患者及家属特殊问题进行干预,满足其心理需求。项目组成员明确分工,每周固定2 个晚上,每次上线3 小时,每次由1 名项目组成员主持。患者可随时上线浏览、留言和参与讨论。

3.效果评价

3.1 评定工具。将PANSS 和精神分裂症患者生活质量量表(The Schizophrenia Quality of Life Scale, SQLS)[9]作为评定工具,分别评定患者的病情和生活质量变化。PANSS 包括:阳性症状(7 项)、阴性症状(7 项)和一般精神病理症状(16 项),3个因子共30 个计分项目,每个项目根据症状的严重程度从无到极重分别计1 ~7 分,评分越高表示病情越严重。SQLS 包括:心理社会维度(15 个条目)、动力和精力维度(7 个条目)、症状和副作用维度(8 个条目)3 个分量表,每个条目采用0 ~4 分的5 级评分制,各分量表包含条目得分合计为总粗分,总粗分/(4×该分量表条目数)×100 得到量表分,用量表分进行比较,得分越高表示患者生活质量越差。

3.2 评定方法。采用上述工具在患者入组时评定1 次作为基线,以后每隔半年评定1 次,对5 次评分进行统计分析。为加强质量控制,在项目启动前,项目组成员进行了集中学习,统一思想认识,熟练掌握操作方法。两家医院之间主要通过微信、电话交流和项目负责人互访,检查和督导项目的推进,同时提高干预的一致性和规范性。两家医院各自安排两位主管护师和两名主治医师分别负责男/女患者SQLS 和PANSS 评分,8 位评分者进行了集中培训和预测评,一致性检验Kappa 值≥0.90。

4.统计学方法。采用SPSS18.0 软件包进行统计分析,计数资料用率和百分比表示,采用χ2检验。计量资料用(x±s)表示,采用t 检验。重复测量数据采用方差分析,检验水准α=0.05。

结果

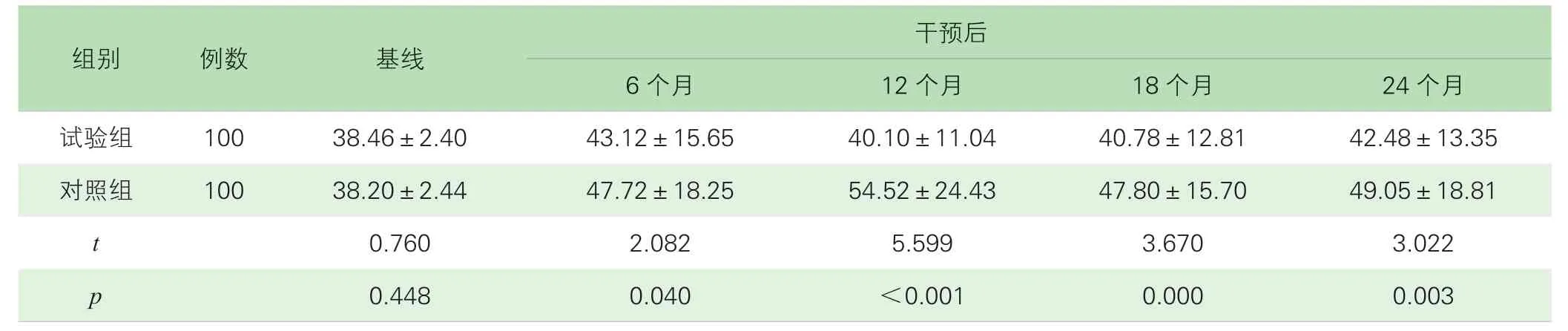

1.两组患者不同时点PANSS 评分比较。干预后,两组患者不同时点PANSS 评分的评分组内变异、组间变异和交互效应均有统计学意义(p<0.05)。见表2。

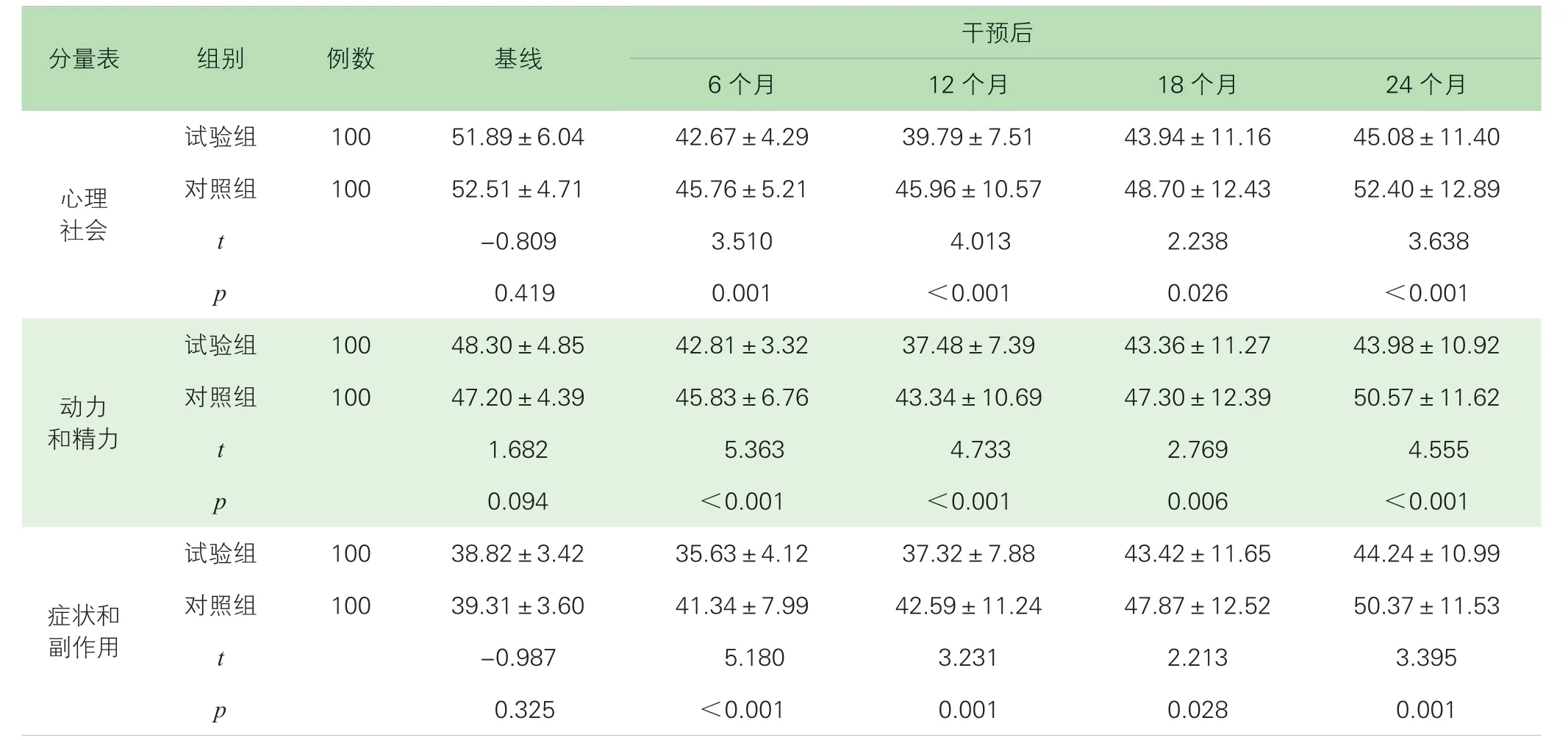

2.两组不同时点SQLS 评分比较。干预后,两组干预方法都对SQLS 的3 个分量表评分有显著影响,干预与时间存在交互效应,评分变异存在组间差别,同期对照比较,在入组后6、12、18、24 个月,试验组减分值均大于对照组,差异均有统计学意义(p<0.05)。见表3。

表2 患者不同时点PANSS 评分(分,

表2 患者不同时点PANSS 评分(分,

注:重复测量数据方差分析结果F 组间=23.118,F 组内=27.391,F 交互效应=9.119,均p=0.000

干预后组别 例数 基线6 个月 12 个月 18 个月 24 个月试验组 100 38.46±2.40 43.12±15.65 40.10±11.04 40.78±12.81 42.48±13.35对照组 100 38.20±2.44 47.72±18.25 54.52±24.43 47.80±15.70 49.05±18.81 t 0.760 2.082 5.599 3.670 3.022 p 0.448 0.040 <0.001 0.000 0.003

表3 患者不同时点SQLS 评分(分,)

表3 患者不同时点SQLS 评分(分,)

注:重复测量数据方差分析结果1.心理社会:F 组间=23.987,F 组内=49.916,F 交互效应=6.337,均p=0.000;2.动力与精力:F 组间=19.499;F 组内=29.945,F 交互效应=7.964,均p<0.001;3.症状和副作用:F 组间=23.971,F 组内=61.257,p=0.000;F 交互效应=4.777,均p=0.001

干预后分量表 组别 例数 基线6 个月 12 个月 18 个月 24 个月试验组 100 51.89±6.04 42.67±4.29 39.79±7.51 43.94±11.16 45.08±11.40心理 对照组 100 52.51±4.71 45.76±5.21 45.96±10.57 48.70±12.43 52.40±12.89社会t -0.809 3.510 4.013 2.238 3.638 p 0.419 0.001 <0.001 0.026 <0.001试验组 100 48.30±4.85 42.81±3.32 37.48±7.39 43.36±11.27 43.98±10.92动力 对照组 100 47.20±4.39 45.83±6.76 43.34±10.69 47.30±12.39 50.57±11.62和精力t 1.682 5.363 4.733 2.769 4.555 p 0.094 <0.001 <0.001 0.006 <0.001试验组 100 38.82±3.42 35.63±4.12 37.32±7.88 43.42±11.65 44.24±10.99症状和 对照组 100 39.31±3.60 41.34±7.99 42.59±11.24 47.87±12.52 50.37±11.53副作用t -0.987 5.180 3.231 2.213 3.395 p 0.325 <0.001 0.001 0.028 0.001

讨论

1.微信方式干预有利于患者保持病情稳定,优化生活质量。虽然精神分裂症病因与发病机理尚未完全阐明,但是毋庸置疑生物学因素在精神分裂症发生发展及其转归过程中占主导地位。抗精神病药物是目前公认的、最有效的、不可或缺的治疗手段[10]。尽管抗精神病药物不能根治该疾病,但能消除或缓解患者精神症状,延长病情缓解期,有利于重新回归社会。抗精神病药物治疗是一把双刃剑,一方面,能治疗或缓解患者精神症状,恢复社会功能,提高生活质量。另一方面,药物的副作用给患者造成痛苦,从而降低生活质量[11]。因此,在疗效与副作用间寻找最佳平衡点至关重要。目前,我国短期住院和长期门诊治疗相结合仍然是大部分精神分裂症患者采用的康复模式[12],这种模式在过去很长时间内对患者的康复有很大帮助,但作用比较局限,难以给予患者持续有效的专业指导。而患者及家属对该病常常缺乏正确的认知,有些患者及家属认为“是药三分毒”“病好了无需继续服药”,自行减量或停药者较多;有些家属不会识别药物副作用,担心患者病情复发,盲目加大药量,加重药物不良反应,导致患者对服药更加不依从[13]。不规范服药常常引起患者病情波动,导致不良反应加重,进而严重影响患者生活质量。微信干预是一种延续护理的方式,在慢性躯体疾病康复领域已经有较多应用[4-5],但对于精神分裂症患者,人们存在认知误区,习惯性认为患者思维不正常,难以进行有效交流,因此微信干预不被人们看好。我们通过微信对患者院外治疗全程督导,特别是服药指导与提醒,同时提供连续有效的专业指导,有利于增强患者及家属对疾病的认知,提高患者服药依从性,在有效控制病情的同时,最大限度地规避药物不良反应,极大优化了患者生活质量。研究结果显示,PANSS 和SQLS 症状和副作用分量表评分,试验组显著低于对照组,与干预前比较,增分幅度也显著小于同期对照组,提示微信干预有利于精神分裂症患者得到规范的治疗,提高药物治疗效果,减少药物不良反应,从而保持病情稳定,优化生活质量,与相关的报道结果基本一致[14-15]。

2.微信方式干预有助于患者改善心理社会状况,提高生活质量。精神分裂症损害大脑功能,导致精神活动异常,历史上曾很长时间精神障碍患者受到不人道的对待。随着社会进步,公众对精神疾病的认识有了些许改变,但社会对精神分裂症的歧视依然存在,患者及其家属有强烈的病耻感[16]。而大部分精神分裂症患者来自社会底层,贫困与精神分裂症常互为因果,大多数患者家庭经济拮据,人文环境很差。一些家庭成员感到患者的幼稚言行特别是暴力行为难以接受,出现高情感表达,对患者心理造成二次伤害。一些家属甚至将患者“发脾气”视为“发病”,动辄将患者送往精神病医院住院,患者情绪无法得到宣泄,心情非常压抑。微信方式干预为患者创造了一个平等、宽松、友好的交流平台,患者能够自由表达内心的想法与诉求,能够得到理解和尊重,也能够得到支持和帮助。同时,对患者家庭成员进行针对性的心理健康教育,有利于他们改变认识,端正态度,为患者营造和谐的家庭氛围,改变家庭人际关系,创造适宜的康复环境。微信方式干预是一种群组管理,通过社会认知与交互训练、自我管理技能训练,有利于恢复患者的社会功能,提高人际交往能力和应对能力,改善生活质量[17-19]。微信方式干预同时向患者传递着社会温暖,有利于消除病耻感,培养患者自尊、自信、自爱,唤起对生活的兴趣,主动融入社会,改进心理社会功能。虽然微信方式干预不能改变患者的物质生活条件,但是却能明显改善患者的精神生活,激发患者心理潜能,释放被压抑的情绪,增强精神动力与活力。SQLS 心理社会与动力和精力分量表评定结果显示,试验组患者出院后各时点评分比较显著低于对照组,与出院时比较,减分幅度也显著大于同期对照组,提示微信方式干预有利于患者改善心理社会状况,提高生活质量。

综上所述,微信方式干预是一种延续护理形式,对患者康复全程进行科学的管理,可使其出院后仍然能得到连续有效的专业指导,改变患者对疾病的认知,改变家属对患者的态度,创造适宜的康复环境,改善患者心理状况,提高治疗依从性,保证患者服药的连续性和规范性,最大限度地保持病情稳定。同时,规避药物不良反应,提高生活质量。微信方式干预操作简便,经济实惠,效果显著,患者及家属乐于接受,有临床推广应用价值。但本研究尚属初步,科研设计也不够严谨,对混杂因素的控制不力,研究结果可能存在偏倚,有待今后的工作中进一步探讨和完善。