佛寺遗址型口袋公园空间营造与景观设计研究

马上行

佛寺遗址型口袋公园是将佛寺遗址与口袋公园结合建设的复合型公园,具有良好的建设前景。文章阐明了佛寺遗址型口袋公园建设的必要性,探讨基于传统佛寺元素提取的规划设计方法,选取南京天界寺作为典型研究对象并进行具体应用。研究旨在有效保护佛寺遗址的基础上,充分发挥口袋公园的游赏功能,解决口袋公园普遍存在的同质化问题,希冀为将来建设提供一定的理论参考。

佛寺遗址;口袋公园;空间营造;景观设计

寺庙园林是中国三大古典园林之一[1],数量庞大且分布广泛,拥有深厚的文化底蕴。寺庙园林依据修建位置的不同,可分为山林式、城市型、城郊复合型寺庙园林。当今,山林式寺庙园林依托优美的环境逐渐演化为风景名胜区,但众多城市及城郊型寺庙园林却因战火波及、管理缺失、城市化进程加速等多种原因遭受了不同程度的破坏,严重者仅剩少数残骸。为了对佛寺遗址进行有效保护,同时满足人们的游憩需求,将佛寺遗址与城市绿地结合建设为佛寺遗址公园是一种行之有效的方法。佛寺遗址公园依据遗址规模大小可打造为佛寺遗址文化公园或佛寺遗址口袋公园,本文将就后者进行论述,探讨其建设意义与规划设计方法。对佛寺遗址型口袋公园的研究有助于传承优秀的历史文化,探索遗址保护与开放的界限,也有助于丰富城市绿地的外在表现形式,营造优美舒适的人居环境。

1 佛寺遗址型口袋公园建设的必要性

1.1 小型遗址的保护与再利用困境

遗址是从历史、审美、人种学或人类学角度来看具有突出的普遍价值的人类工程或自然与人联合工程以及考古地址等地方[2],具有不可再生性和不可替代性,蕴含着珍贵的历史文化资源。近年来,国家对大型遗址投入了大量人力物力进行保护与再利用,典型案例如兵马俑、三星堆、都江堰等。而小型遗址规模较小,多分布于市井或郊野,不仅容易受到文保机构的忽视,也极易受到普通居民的无心破坏[3]。部分纳入文保单位的小型遗址又存在着两难的问题:因遗址易受破坏,为便于保护和管理,通常将遗址加以围合并隔绝外人进入;这种保护措施使遗址与周边环境的联系割裂,丧失了对于公众的吸引力,进而导致蕴含的历史文化价值无处传播。

1.2 口袋公园的同质化与低使用率

口袋公园这一概念源自国外,是一种规模小、呈斑块状散落或隐藏在城市结构中的开放空间[4]。中国城市绿地分类中的街旁绿地、小游园等均可视为口袋公园的本土化表现形态。口袋公园因其占地小、绿化足的特点,扮演着城市生态粘合剂的角色,起到美化生活环境、提供公共活动空间的重要作用。但近年来国内口袋公园的建设存在使用率低、同质化的问题,究其原因是口袋公园的规划设计没有发掘自身的文化内核,没有明确未来的具体使用对象,也没有结合场地现状进行因地制宜的特色建设,限制了口袋公园作用的发挥,让口袋公园沦为形象工程。

1.3 小型佛寺遗址与口袋公园的耦合性

小型遗址与口袋公园都具有面积小的特点,于空间上可以进行复合叠加,嵌套在城市之中。一方面小型遗址蕴含的历史性与文化性可深化口袋公园的内涵,丰富其类型,同时对小型遗址的保护性展示也能激发游人兴趣,提高游人历史文化素质与文物保护意识;另一方面口袋公园营造的优美环境与公共活动空间,为游人进行休憩、游玩、社交、研学等各类活动提供了场所。小型佛寺遗址作为小型遗址中特殊的一类存在,藉由宗教信仰打破了人们与遗址间的精神壁垒,能够极大程度地提升人们对于场所的认同感,增加场所使用频率,从而在潜移默化中主动加入到保护遗址的行列。小型佛寺遗址与口袋公园之间具有极高的耦合性,因而佛寺遗址型口袋公园建设具有极高的实践意义。佛寺遗址型口袋公园目前还没有统一的官方定义,综合佛寺遗址、遗址公园和口袋公园的定义,本文将佛寺遗址型口袋公园定义为:以佛寺遗址保护为前提,兼具休闲游憩与科教展示功能的小规模城市公共绿地。

2 佛寺遗址空间及景观要素分析

2.1 空间布局分析

遗址公园的规划应以保护遗址原真性为前提,遗址原真性既包含了遗址本体的原真性,也包含了遗址空间关系的原真性[5]。佛寺遗址空间主要由园林空间与建筑空间两部分构成,对于佛寺遗址空间的分析有助于在后续规划设计中有效保护遗址,同时传达遗址的场所精神。

2.1.1 园林空间布局

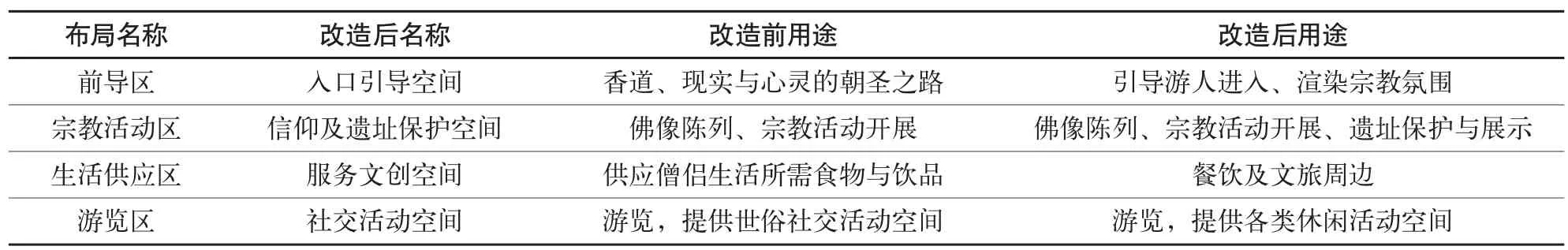

传统寺庙园林空间布局主要分为前导空间、宗教活动空间、生活供应空间和游览空间四个部分。前导空间是通往山门的一段引导空间,通常以“香道”的形式存在。山门一般由三个拱门组合而成,意为空门、无相门、无作门三解脱门[6],遁入空门即进入佛国。前导空间起着联通“尘世”与“佛国”的作用,两侧植物与构筑物能极大程度地渲染宗教氛围。宗教活动空间是寺庙核心所在,由多重佛殿及其前庭构成。佛殿用于供奉佛像与朝拜,佛殿前庭用于烧香、举行大型宗教活动等。宗教活动区大殿雄伟、古树参天,是寺庙中信仰空间的突出外在表现。生活区居于中轴一侧,是僧人生活起居的场所。古时寺庙为了自给自足,通常开辟大量田地耕种,少见僧房院落的园林化,如今的生活区则更像是诗情画意的私家庭院。游览空间居于中轴另一侧,单独成园或作附园。古时随着佛教的世俗化,寺庙已成为世人社交、集会的常用场地,游赏区应运而生。现在的寺庙大多成为旅游景点,游赏的功能由点及面扩散到整个寺庙的大部分区域。基于上述分析,提取四大园林空间布局,并指出其在佛寺遗址型口袋公园空间规划中的用途如表1。

2.1.2 建筑空间布局

传统寺庙建筑空间布局主要分为廊院式、轴线式和散点式三类。廊院式又分为塔院式与殿堂式,是中国早期寺庙的建筑制式。塔院式布局承自印度,即中央为佛塔、四周为精舍的空间格局。魏晋南北朝时期,舍宅为寺之风盛行,寺庙的建筑布局开始向殿堂式发展。在殿堂式布局中,佛殿成了寺庙核心,法堂居于其后,佛塔则退居一侧。隋唐时期,寺庙建筑布局受城市规划的影响,开始采用轴对称与方格网的布局模式。与此同时,佛教在中国的发展传播开始出现不同分支,各宗各派于名山大川建立祖庭,山林散点式建筑布局初成雏形。宋元时期寺庙建筑布局逐渐规范化,形成了著名的“伽蓝七堂”制度[7]。七堂之七为虚数,佛殿依据寺庙规模可多可少,但至少维持“山门对佛殿,厨库对僧房”的基本布局。明清时期寺庙建筑格局已定型为轴线式并沿袭至今,山门、天王殿、大雄宝殿、藏经阁于中轴依次排开,各式配殿于左右相对分布。规模较大的寺庙还会沿辅轴线安排生活区和游览区,形成多轴多进院落的布局形式。佛寺遗址型口袋公园的建筑布局因受规模限制,适合采用廊院式布局。

2.2 景观要素分析及提取

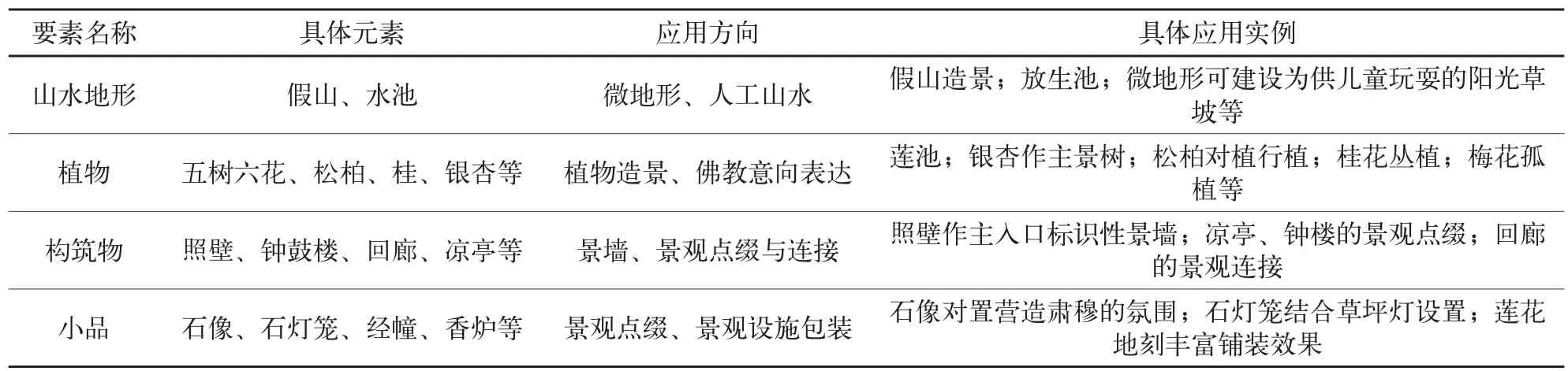

传统寺庙景观主要由山水地形、植物、构筑物、景观小品四大要素构成。山水与地形是景观的骨架,山林式寺庙通常因借自然之势,城市型寺庙则多是于院内修建假山与水池。寺庙园林的植物一般为寿命长、适宜生长的乡土树种,还有部分植物因带有佛教意味象征而广泛种植,如象征佛祖的莲花、代表菩提树的银杏、制作念珠的无患子、佛经规定种植的五树六花等[8-9]。传统寺庙里的构筑物种类多样,具有各式功能:照壁起遮挡视线、装饰的作用,类似现代景观的景墙;钟鼓楼起报时的作用;回廊起连通的作用,一侧墙壁兼具展示用途;石像、石灯笼、经幢等景观小品的点缀使得寺庙景观更加生动有趣,是寺庙景观不可或缺的一部分[10-11]。基于上述分析,从传统寺庙景观中提取景观要素,运用现代景观设计语言进行解读,并指出各要素在佛寺遗址型口袋公园景观设计中的应用方向与应用实例如表2。

3 佛寺遗址型口袋公园空间营造与景观设计

本次研究以江苏省南京市主城区为界,通过资料收集和实地调研罗列出各区佛寺型文保单位、不可移动文物与遗址旧址等作为筛选对象,然后根据规模必须小于10 000 m2与保存现状较差两个条件筛选出合格对象,再从历史地位、可实施性、现实意义三个角度综合择优,最终选定雨花台区不可移动文物天界寺作为典型研究对象。天界寺始建于元朝,初名大龙翔集庆寺,前身是元文宗蛰居金陵的潜邸。于明朝改名为天界寺,并日益昌盛,与灵谷寺、大报恩寺并列为明朝京师三大寺。同时天界寺也是元史的编纂地、古金陵四十八景之“天界招提”所在,蕴含着极为丰富的历史文化价值。如今的天界寺夹杂在老旧小区中间,仅存一座大殿残骸,亟待保护与改造利用。

3.1 研究区域现状

天界寺区域位于南京市雨花台区能仁里二化机厂路南侧,占地7 265.53 m2,东西长约97 m,南北长约86 m。其中建筑占地1 285.34 m2;绿化面积3 658.7 m2,绿地率50%;2.5 m×5 m标准车位52个,占地650 m2。本次研究运用实地调研法归纳总结出场地现状空间及景观的优势与问题。

表1 佛寺遗址空间布局应用意向表

表2 佛寺遗址景观要素应用意向表

1. 天界遗址口袋公园平面图

天界寺区域地处能仁里社区的中心,周边人流密集、交通便利,具有极高的潜在使用价值,空间区位优势明显。遗址部分维持了明清时期的空间布局,虽规模大大缩小,但仍体现了传统佛寺园林的空间营造智慧。能仁里社区是典型的老小区,规划布局紧凑,天界寺遗址四周被建筑围合,存在空间拥挤封闭的问题;同时由于停车空间缺乏,出现挤占其他空间的现象,加剧了场地空间的封闭性。此外,天界寺遗址仅山门一个出入口,与南侧居民区完全隔绝,空间缺乏连通性,存在着流线组织不通畅的问题。

天界寺遗址留存了部分古树,对于周边环境能起到显著的美化、净化作用,也便于后续围绕其进行植物景观设计。相比之下,天界寺区域整体缺乏足够的绿化,尤其是与居民区交界的南部被水泥、裸土与杂物完全覆盖;景观形式单一,除保留的部分植物景观外,地形起伏变化少,缺乏点景的景观构筑物与景观小品,也没有配备相应的游憩服务设施。

3.2 天界寺遗址口袋公园空间营造

基于上文对佛寺空间要素的提取与场地现状的分析,以遗址保护为第一要义,佛教文化为核心特色,公共开放、全民共享为美好愿景,对天界寺遗址口袋公园进行了整体规划与空间布局(图1)。

(1)入口空间。主题为佛教人生三悟之一的“放下”,放下无烦恼。古时以遁入空门意为抛却尘世牵绊出家修行,而今世人们游玩佛教文化景点多是为了寻求内心的宁静。该空间主要运用景墙、拱门、造型树孤植等营造入口空间的典型性,辅以松柏对植、列植构建空间序列感,用充足的绿量给人以进入都市绿洲的感受,缓释游人压力。场地除正对山门的主入口外,还打5开多处边界引入不同来向的人流,为场地注入活力(图2、3)。

(2)信仰及遗址保护空间。主题为“看破”,看破增智慧。该空间由山门、庭院、大殿、回廊以及科教长廊组成,占据了整个场地的中部和北部,是天界寺遗址口袋公园文化内涵与特色的核心体现所在。以建筑为核心要素,整体维持原有样貌,通过新建科教长廊进行遗址保护与场地历史的科普教育,同时起到联通东侧出入口的作用;内部的庭院景观也以保留优化为主,注重与南侧场地和谐有效连接。

(3)社交活动空间。主题为“自在”,自在享人生。该空间延伸自上一空间,占据了整个场地的南部,同时也拥有独立的南北向出入口。运用现代化景观设计手法,以利落的线条、简洁的分区、丰富的竖向变化营造出环境优美、安全开放的社交与活动空间。针对潜在使用人群与需求的不同,该空间包含了儿童游憩空间、健身空间、适老活动空间等多个次空间。

3.3 天界寺遗址口袋公园景观设计

以简洁、生态的现代景观设计理念为主,结合传统园林移步换景、以小见大的造景思维,基于上文分析与要素提取,天界寺遗址口袋公园的景观设计主要从三大角度入手:原有景观的保留与改善、历史著名景观的概念化复原、融合时代特色与文化底蕴的新景观打造。

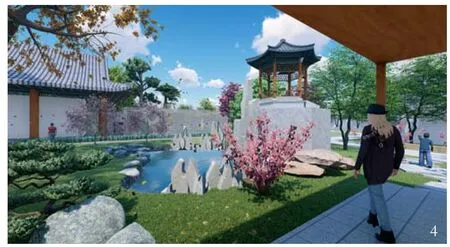

(1)精华景观保留改善。天界寺留存明显的植物造景痕迹,以古银杏与古梧桐为主景树,辅以各类花乔花灌点缀,一反传统寺庙“唯闻钟磬音”的刻板形象,自成一派鸟语花香之景。场地内还有一处水池假山景观,山顶有凉亭,水中种莲殖鱼,体现了寺庙园林与私家园林的和谐交融(图4)。设计以保留现状为主,重在对新增坐凳、灯具、扶手护栏等设施的佛教文化装饰,使其符合整体环境氛围。

(2)历史景观概念化复原。明代天界寺规模宏大,环秀拱碧,宛若“出尘之境”。据金陵梵刹志等古籍记载,当时天界寺有美誉全国的著名八景——西庵曲径、苍翠乔松、半峰烟雨、双桂返照、南庵碧玉、古拙品梅、凌挂夕晖以及全室松风,而今辉煌不再。为还原历史风貌,延续历史文脉,本次设计将天界八景以概念化、抽象化的表达方式灵活布局在场地内,如西庵曲径(图5),位于活动空间西侧入口处,用传统园林拱门代表西庵,通过道路的曲折与植物的疏密营造空间的虚实变换;苍翠乔松(图6),以原有两株古树为中心,在场地四周种植银杏、无患子、七叶树等带有佛教象征的大乔,与乌桕、榉树、枫树、松柏等景观树种,打造自然山林之感;全室松风(图7),位于大殿遗址与科教长廊围合的中庭空间内,用造型优美的景观松丛植其中,铺白砾石模拟枯山水意境;古拙品梅,结合异型种植池打造与梅花的互动休憩景观等。

3. 东次入口引导空间

4. 半峰烟雨

5. 西庵曲径

6. 苍翠乔松

7. 全室松风

(3)因地制宜打造创新型景观。将传统寺庙景观元素用现代景观设计手法与材质进行表达,例如用砖石景墙结合花境的形式替代照壁;将山门所包含的三解脱门意向用立柱式景观小品表达;把佛祖步步生莲的传说用地刻的形式展示;将砖木构的回廊转化为玻璃钢构的科教长廊;石像、石雕、石灯笼等作为草坪灯、垃圾箱、音响的外在包装。

4 结语

佛寺遗址型口袋公园建设的关键在于维持保护与开放之间的平衡,这需要在前期规划设计与后期运营管理两个层面共同努力。本文探讨的遵循传统寺庙空间布局与景观要素应用的前期规划设计方法,能够较好地保留场地原有的景观与文化,同时营造优美舒适、公共开放的活动空间,为场地注入旺盛的生命力。佛寺遗址型口袋公园是佛寺园林的一种现代化表达形式,是小型遗址的一种创新型保护利用形式,能够良好地融入到城市绿地系统中,具有极强的现实意义,在未来城市建设中大有可为。